-

Album

AlbumLa légende arthurienne en 16 épisodes

-

Album

AlbumLes textes arthuriens, de la chronique au scénario

-

Article

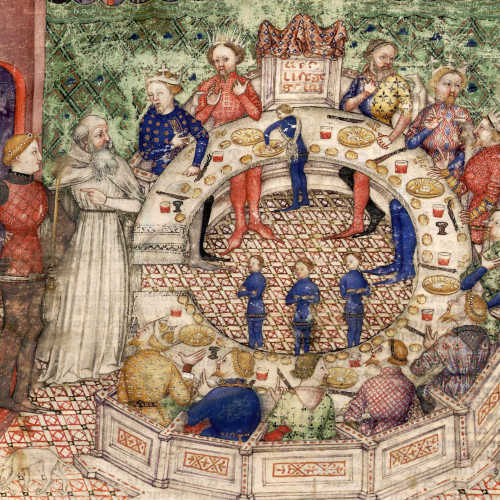

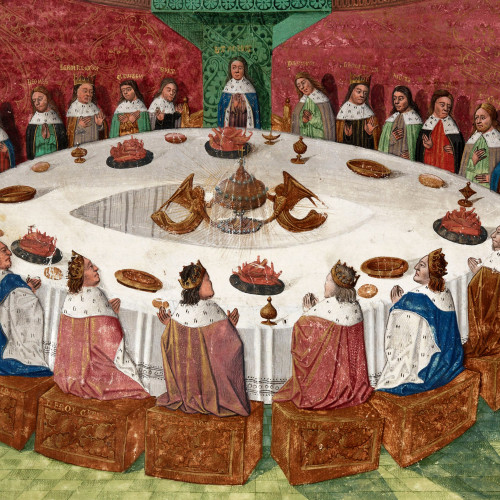

ArticleLa Table ronde et ses chevaliers

-

Article

ArticleÀ la cour du roi Arthur

-

Article

ArticleUne quête initiatique et christique

-

Article

ArticleUne Bretagne pleine de merveilles

-

Album

AlbumQui sont les personnages principaux de la légende arthurienne ?

-

Article

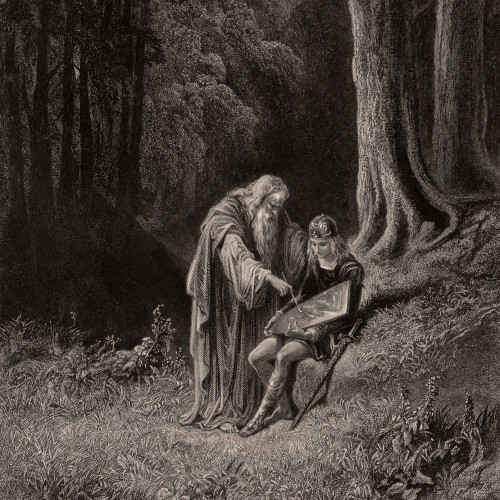

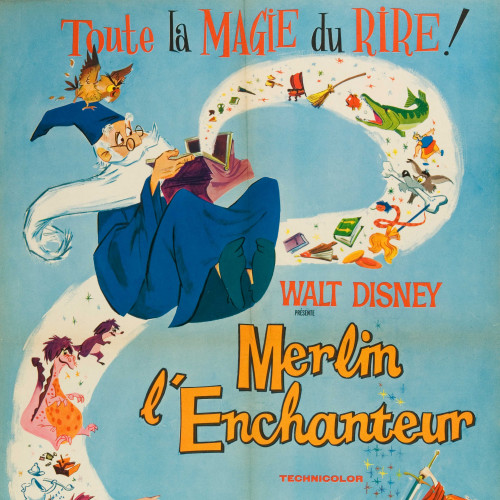

ArticleMerlin l’Enchanteur

-

Vidéo

VidéoHistoire de Merlin

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterHistoire de Merlin

-

Article

ArticleLe monde des fées

-

Article

ArticleLe roi Arthur

-

Article

ArticleLa chevalerie arthurienne

-

Article

ArticleCinq chevaliers emblématiques de la Table ronde

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterRoman de Lancelot

-

Vidéo

VidéoLe Roman de Lancelot

-

Vidéo

VidéoLe Chevalier au lion

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLa Quête du Saint Graal

-

Article

ArticleLe Graal et sa quête

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterHistoire du Saint Graal

-

Vidéo

VidéoL’histoire du Saint Graal

-

Article

ArticleL’amour dans les romans arthuriens

-

Article

ArticleChrétien de Troyes, peintre de l’amour

-

Album

AlbumLa puissance du mythe arthurien

Le roi Arthur

© Cl. Alain Amet

Aux origines du roi Arthur

Hypothèses étymologiques

Le nom d’Arthur pourrait provenir du latin Artorius, nom d’un officier romain – Lucius Artorius Castus – qui aurait vécu en Angleterre aux 2e-3e siècles. Ce légionnaire se serait distingué dans la lutte des Romains contre les Pictes, un peuple autochtone d’Écosse. Présumé d’origine dalmate, Artorius aurait rapporté avec lui de Croatie l’emblème du dragon.

On évoque aussi une racine celtique pour le nom d’Arthur : art ou ars signifie « ours », qui est alors le roi des animaux (avant d’être supplanté plus tardivement par le lion). C’est aussi un animal emblématique celte symbolisant la force et la stabilité.

Bataille entre Arthur et les barons rebelles

Après avoir différé autant que possible le couronnement d’Arthur, ses barons finissent par accepter son élection. Malgré les révélations de Merlin sur la naissance d’Arthur, le témoignage d’Ulfin et d’Antor et la présentation de la lettre scellant l’accord entre Uteprandragon et Merlin, les grands du royaume continuent de mépriser Arthur et décident de prendre les armes contre lui. Le nouveau roi bénéficie heureusement du soutien de Merlin, du peuple et de l’Église qui excommunie ses ennemis. Les barons assiègent Arthur réfugié dans une tour, mais lorsque le combat commence, Merlin procure comme étendard à Arthur un dragon crachant des flammes et qui jette un enchantement sur le camp ennemi aussitôt embrasé par un énorme incendie.

Les troupes du roi Arthur, bénéficiant de l’étendard magique confié par Merlin au sénéchal Keu, affrontent celles des barons rebelles. Les hommes d’Arthur commencent l’attaque à la lance avant de recourir au combat à l’épée. Les deux camps en présence s’affrontent dans une composition pyramidale autour des corps des soldats déjà décédés abattus à terre avec leurs chevaux. L’image du dragon qui crache du feu, surplombant la scène, annonce déjà la victoire du jeune roi.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le roi Arthur et ses royaumes

Sur cette enluminure, Arthur est représenté portant un bouclier à l’image de la Vierge. À ses pieds, trente couronnes symbolisent les royaumes qu’il a conquis.

© The British Library Board

© The British Library Board

Les premières mentions

Il est impossible de savoir si le roi Arthur a réellement existé. Les plus anciennes chroniques qui racontent l’histoire de la Grande-Bretagne, aux 5e-6e siècles, ne le mentionnent pas. C’est dans un poème gallois du 7e siècle, le Goddodin, qu’un personnage nommé Arthur apparaît pour la première fois. Il y incarne un modèle de bravoure dans une défaite infligée aux Bretons par des Angles qui envahissent la Grande-Bretagne.

Est-ce le même personnage cité vers 800 dans l’Historia Brittonum de Nennius ? Selon ce chroniqueur, un certain Arthur aurait aidé le roi des Bretons à combattre l’invasion des Saxons et aurait remporté une victoire remarquable, tuant neuf cent soixante ennemis. Arthur n’est encore qu’un « chef de guerre » (dux bellorum) breton parmi d’autres, mais il s’impose comme étant chrétien. Dans la huitième des douze batailles où il triomphe, Arthur porte sur ses épaules l’image de la Vierge Marie, « et les païens furent massacrés en grand nombre grâce à Notre Seigneur Jésus Christ et sainte Marie sa mère ».

Arthur, roi chrétien

Dans la seconde moitié du 10e siècle, les Annales Cambriæ mentionnent qu’Arthur a battu les Saxons au mont Badon en 516. Au cours de la bataille, il aurait porté pendant trois jours et trois nuits une relique de la Sainte Croix sur ses épaules ainsi que l’image de la Vierge.

Quand le mythe prend forme au 12e siècle, Guillaume de Malmesbury (vers 1125) revient à l’image de la Vierge qu’Arthur aurait fait coudre sur ses armoiries avant la bataille du mont Badon. C’est également la version de Geoffroy de Monmouth (vers 1155), qui apporte cependant de nouvelles précisions : l’épée d’Arthur, forgée dans l’île d’Avalon, s’appelle Caliburn, sa lance Ron, son écu porte le nom de Prydwen et l’image de la Vierge se trouve à l’intérieur. De plus, Geoffroy raconte que le couronnement d’Arthur est célébré par l’archevêque Dubrice à Silchester.

Arthur conquérant

Après avoir rétabli tout le pays dans sa dignité première, Arthur prit pour épouse une jeune fille de...Lire l'extrait

Ainsi se constitue une légende qui fait d’Arthur un héros national et chrétien. Le seul élément historique vraisemblable est qu’au 6e siècle, Arthur aurait été un chef de guerre courageux grâce à qui les envahisseurs de la Bretagne auraient été repoussés. Ce sont les auteurs bretons du 12e siècle qui ont fait de lui un souverain prestigieux, conquérant et justicier, champion des combats contre les païens ; ce sont eux aussi qui l’inscrivent dans la succession des rois de Bretagne.

Arthur triomphant de l’épreuve de l’épée

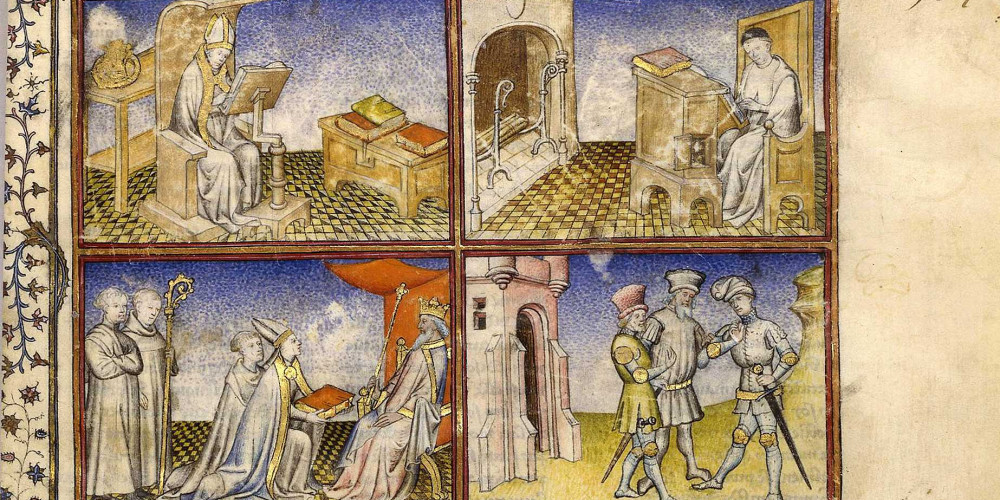

Ce manuscrit, reconnu depuis longtemps comme le plus somptueux roman arthurien du 13e siècle, transmet la version longue du Lancelot-Graal et offre un nombre exceptionnel d’illustrations, réalisées par deux peintres. Le décor mineur s’étale sur chaque page, sous la forme d’initiales champies accompagnées de bordures dessinées en rouge et bleu à cinq feuilles et à motifs végétaux, sans parler des initiales historiées et des miniatures, dont la plupart, disposées sur deux registres, permettent de montrer une suite d’événements dans une seule image. Des antennes souples à terminaisons en forme d’hybrides ou d’animaux supportent de petits personnages, des animaux, des oiseaux et des hybrides qui complètent les scènes principales ou en présentent le contresens. L’emploi d’antennes contenant des motifs secondaires est insolite dans les manuscrits du Lancelot-Graal, où ce type de décor est normalement limité aux frontispices.

Cette miniature est la dernière illustration de la branche de Merlin. Elle représente le moment du triomphe d’Arthur, seul capable de retirer l’épée de l’enclume. Il se montre ainsi digne de succéder à Uterpendragon comme roi de Bretagne. La partie supérieure de la miniature le montre retirant l’épée (pour la deuxième fois) devant l’évêque, le clergé et le peuple ; dans la partie inférieure, il la place sur l’autel à côté d’un calice à moitié voilé, pendant qu’il est couronné et béni par l’évêque. L’illustration met l’accent à la fois sur la prouesse d’Arthur et sa légitimité en tant que roi chrétien accueilli par l’Église en présence des barons.

Sur les terminaisons des antennes, deux grues tiennent des cruches et boivent dans des bols alors qu’en bas quatre dragons mordent les antennes. Peut-on y voir l’anticipation de la Quête du Saint Graal et de la chute du royaume d’Arthur, ou s’agit-il simplement de motifs pris dans le répertoire décoratif des peintres ? Les écus de la famille du comte de Flandre, discrètement distribués dans les marges de ce manuscrit, laissent entrevoir le mécénat d’un membre de la famille comtale ou de son entourage.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Couronnement d’Arthur

Chapitre XX : « Comment Arthur fut couronné roi de Grande-Bretagne, comment il défît les Saxons à la bataille et comment il envoya quérir secours au roi Hoël en Bretagne armoricaine. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’invention du roi Arthur

Le personnage du roi Arthur et les principaux éléments qui vont construire la légende arthurienne apparaissent dans les textes à partir du 12e siècle. Conçu alors comme un personnage historique, Arthur incarne un roi puissant et conquérant, symbolisant la légitimité du pouvoir et la grandeur du passé breton.

Les rois de Bretagne, d’abord les rois d’origine normande au début du 12e siècle, puis les Plantagenêts quelques décennies plus tard, ont besoin de justifier leur règne, de légitimer leurs conquêtes et de fortifier leur image en face des souverains de France et des autres pays d’Occident.

Guillaume de Malmesbury, dans les Gesta regum Anglorum vers 1125, puis Geoffroy de Monmouth dans l’Historia Regum Britanniae vers 1138, racontent l’histoire de la Bretagne depuis l’arrivée de Brutus dans l’île d’Albion jusqu’à la mort d‘Arthur et la chute de l’empire breton. Ces textes remplissent une fonction généalogique indéniable et offrent aux souverains contemporains les ancêtres exceptionnels dont ils rêvaient.

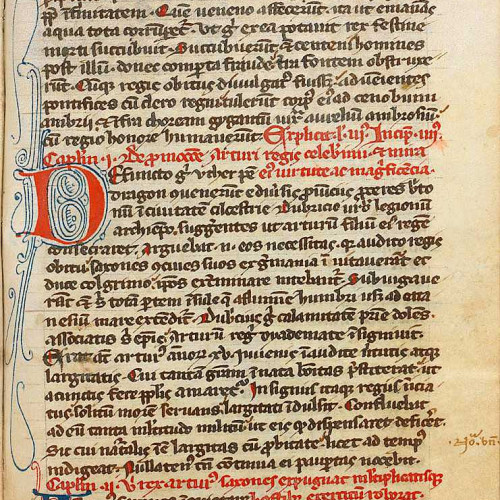

Historia regum Britanniae (Histoire des rois de Bretagne)

Geoffroy, né à Monmouth au Pays de Galles au début du 12e siècle, a écrit de nombreuses pages sur la vie du roi Arthur dans son Histoire des rois de Bretagne. Il en a fait un grand roi historique, un souverain cultivé et puissant, capable de vaincre l’empereur de Rome. C’est l’immense succès de ce texte (dont il reste plus de 800 manuscrits) qui assure la célébrité du roi Arthur.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Arturus Rex, le roi Arthur combattant le Chapalu (?)

La légende raconte qu’un pêcheur du lac Léman, n’ayant pas tenu sa promesse d’offrir sa première prise au Christ, retira un gros chat de ses filets qui se transforma en monstre, le Chapalu, que dut combattre Arthur.

© AKG images, cl. Erich Lessing

© AKG images, cl. Erich Lessing

L’idéologie politique : la rivalité entre Capétiens et Plantagenêts

Geoffroy de Monmouth dédie son œuvre à des bienfaiteurs qui sont tous d’origine normande : Étienne, roi d’Angleterre (1135-1154), fils du comte de Blois et petit-fils de Guillaume Le Conquérant, et Robert, comte de Gloucester, deuxième personnage du royaume après le roi. Face à un peuple breton qui n’oublie pas les origines normandes de ceux qui les gouvernent, ces puissants personnages qui dirigent alors l’Angleterre ont besoin de se rattacher à un passé glorieux et à un héros dynastique. Geoffroy de Monmouth le fait en racontant comment autrefois la Bretagne s’est formée par une volonté expansionniste qui a culminé avec Arthur. Il crée ainsi un personnage qui pour les Bretons va être l’équivalent de ce qu’est Charlemagne pour les Français. Entre Capétiens et Plantagenêts, il y a en effet une rivalité idéologique. Le rite du sacre et de l’onction qui caractérise la monarchie française, le pouvoir thaumaturgique des rois, l’ascendance exceptionnelle de Charlemagne, empereur d’Occident et lieutenant de Dieu sur la terre, enfin la riche hagiographie et la littérature épique qui existe aux 11e et 12e siècles autour de la « matière de France » donnent à la monarchie française un passé prestigieux. Les rois de Bretagne, qui tout au long du 12e siècle construisent un état de plus en plus fort en face des autres royaumes d’Occident, ont besoin d’un héros national qui soit l’emblème de la monarchie insulaire.

Chroniques d’Angleterre, de Jean de Wavrin (vers 1398-vers 1474)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Geoffroy de Monmouth et la construction d’une figure royale mythique

Réinventant le passé à partir de sources légendaires, Geoffroy de Monmouth quitte son rôle de chroniqueur pour entrer dans la fiction, poussé par un désir de légitimer le passé breton pour servir la royauté contemporaine. Après avoir intégré à son récit le mythe glorieux des origines troyennes de la Bretagne en racontant comment Brutus, arrière-petit-fils d’Enée, s’installa dans une île encore sauvage appelée Albion, puis Bretagne, il introduit un autre héros mythique lié à la christianisation de l’île, Arthur, un jeune homme d’une valeur et d’une libéralité exceptionnelles.

Le merveilleux, profane et religieux tout à la fois, entoure le héros : l’emblème d’Arthur est le dragon, ses armes sont d’origine féerique, en particulier son épée Caliburn, son écu porte l’image de la Vierge Marie. La Bretagne est alors encore terre d’enchantements, les lacs et les forêts sont encore soumis à des forces magiques. Arthur est d’abord vainqueur de monstres et de géants, puis des ennemis qui comme les Scots menacent l’intégrité de la Bretagne ; il soumet l’Irlande, le Danemark, l’Islande, la Norvège, la Gaule et est le vainqueur du géant Frollo qui détient la ville de Paris, puis se prépare à marcher victorieusement sur Rome lorsqu’il est trahi et tué par Mordred, son neveu.

Grâce à Geoffroy de Monmouth les rois d’Angleterre disposent à leur tour d’une figure royale mythique et d’un passé prestigieux.

Couronnement d’Arthur

Chapitre XX : « Comment Arthur fut couronné roi de Grande-Bretagne, comment il défît les Saxons à la bataille et comment il envoya quérir secours au roi Hoël en Bretagne armoricaine. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Débarquement de Brutus

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

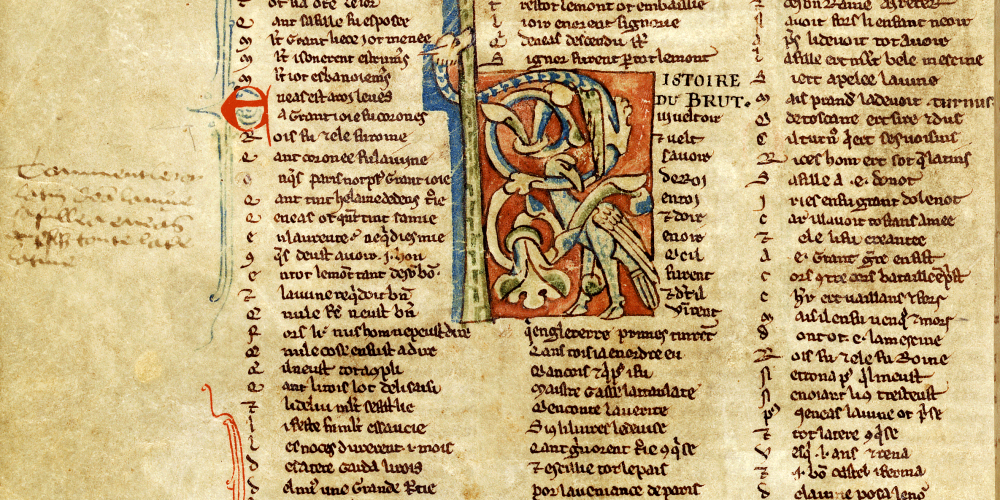

Robert Wace et le Roman de Brut

Quelques années plus tard, un clerc normand nommé Robert Wace, est chargé par le roi Henri II Plantagenêt de rédiger à nouveau une histoire d’Angleterre, mais cette fois en anglo-normand, langue pratiquée alors à la cour. Wace dédie son œuvre en 1155, à Aliénor d’Aquitaine, épouse du roi. Tout en s’inspirant de Geoffroy de Monmouth, il développe le portrait d’Arthur et la description de sa cour et l’histoire arthurienne occupe un tiers de son récit, qu’il appelle La Geste des Bretons, mais que nous connaissons sous le nom de Roman de Brut. Arthur est désormais le modèle du souverain idéal, homme de guerre capable de soumettre les peuples d’Occident, mais aussi de réunir autour de lui les chevaliers les plus illustres. Wace est le premier à dire que c’est Arthur qui a institué la Table Ronde afin d’éviter les querelles de préséance entre ses chevaliers et à mentionner la légende selon laquelle Arthur, après avoir été blessé par Mordred et emporté en Avallon par des fées, reviendra un jour libérer son peuple.

Ni Geoffroy de Monmouth, ni Wace ne sont les inventeurs de la matière de Bretagne, mais ils ont contribué à sa diffusion et à son rôle politique. La cour des Plantagenêts a été un lieu privilégié pour le développement de la légende arthurienne.

Roman de Brut

Vers 1155, un chanoine de Bayeux, Robert Wace, adapte l’Histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth en français dans son Roman de Brut. Premier à mentionner la Table ronde, Wace raconte toute la vie d’Arthur, faisant de lui le modèle du roi chrétien, généreux et entouré de chevaliers courageux. Cette figure idéale se retrouve ensuite dans tous les textes historiques qui l’évoquent, tels que le Brut (en anglo-saxon) de Layamon, ou les compilations de Jean de Wavrin, Boccace ou Vincent de Beauvais.

Wace raconte toute la vie d’Arthur, de son enfance cachée dans la forêt à son enlèvement dans l’île d’Avalon, après son combat, dans la plaine de Salisbury, contre son fils adultérin Mordred. Mais il atténue la violence du texte original, met en avant la figure de la reine Guenièvre (sans doute pour plaire à Aliénor d’Aquitaine) et fait d’Arthur un modèle de souverain courtois, à l’image du roi Henri II Plantagenêt.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mmr881dfr8qwm