Les illustrations de Léon Carré

Parue entre 1899 et 1903, la traduction des Mille et Une Nuits par le docteur Joseph-Charles Mardrus se veut la première traduction française intégrale de cette oeuvre. Elle comporte 116 contes d'origines diverses. Dans un style flamboyant où les scènes érotiques ou fantastiques abondent, Mardrus réintroduit les poésies et les chants qu'Antoine Galland avait écartés de sa traduction, et fait de la conteuse Shéhérazade un personnage central. Souvent critiquées pour les libertés qu'elles prennent avec les sources d'origine, les Mille et Une Nuits de Mardrus remportent néanmoins un énorme succès qui contribue à la mode de l'orientalisme dans les annés 1900-1920.

En 1926, l'éditeur d'art Henri Piazza commande au peintre orientaliste Léon Carré les illustrations des Nuits et à Racim Mohammed la conception graphique des titres et bandeaux. Léon Carré réalise 144 planches en couleurs hors texte qui trouvent leur place dans les 12 volumes de cette édition de luxe.

Cet album propose une sélection d'illustrations commentées de Léon Carré, dans l'ordre où elles apparaissent dans l'édition Piazza.

Histoire du roi Schahriar

Ce premier récit met en place la situation dramatique des Mille et Une Nuits. On sait que le roi Schahriar menace de tuer Shéhérazade (orthographiée « Schahrazade » par le traducteur) au matin, et que la seule défense de cette dernière est d’inventer des récits haletants qui pousse le roi à lui laisser la vie sauve, au moins jusqu’à la nuit suivante. Mais pourquoi une telle situation ? L’histoire du roi Schahriar met en scène deux frères, Schahriar et Schahzaman. Tous deux, quasi simultanément, se découvrent trompés par leur femme et la tuent. Au cours d’un voyage en commun pour oublier leurs tourments, les deux rois rencontrent un mauvais génie (ou « efrit » ) qui garde prisonnière une belle adolescente dans une boîte. Après s’être unie aux deux rois, la jeune fille leur conseille de ne jamais se fier aux femmes et à leurs promesses. De retour chez lui, Schahriar décide d’épouser chaque jour une jeune fille vierge, puis de la mettre à mort au matin. Au bout de trois années, il ne reste dans la ville que les deux filles du Vizir, l’aînée Shéhérazade et la cadette Doniazade. Shéhérazade exige alors d’être mariée au roi...

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire du marchand avec l’éfrit

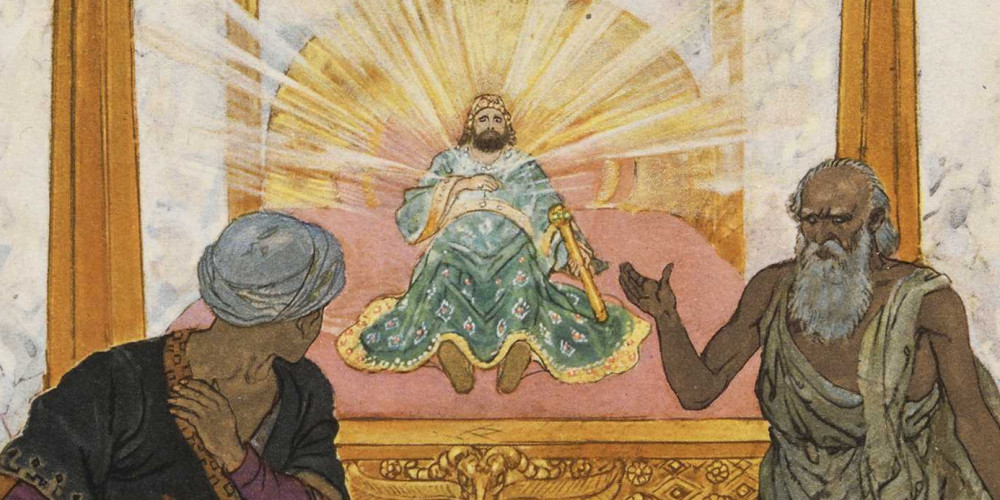

Cette illustration met en scène les personnages centraux des Mille et une Nuits dans un Orient plus fantasmatique que réel, tel qu’on pouvait l’imaginer en Europe au début du 20e siècle.

Juché sur un trône imposant, le roi Shahriar se laisse captiver par le récit de la belle Shéhérazade, respectueusement assise à ses pieds. Dinarzade, dont on ne voit que le dos, est toute à son écoute. Puisant largement aux sources de l’imagerie orientale, Léon Carré, peintre français installé à Alger, inscrit cette scène emblématique dans la peinture française des années vingt, non sans écho avec la traduction de Joseph-Charles Mardrus teintée d’un érotisme sulfureux.

Le vizir, père de Shéhérazade se résout à donner sa fille au roi Schahriar, non sans l’avoir au préalable avertie des dangers du mariage par le récit : L’Âne, le bœuf, et le maître de labour. Shéhérazade convient d’un stratagème avec sa sœur Doniazade, qui devra être présente lors de la nuit de noce, et réclamer une histoire à sa sœur. C’est pourquoi la cadette apparaît ici sur l’illustration. La première nuit de Shéhérazade débute avec le récit du marchand avec l’éfrit (démon), où la jeune conteuse dépeint une situation très comparable à la sienne. Un marchand tue par mégarde, en jetant des noyaux de dattes, le fils d’un éfrit. Ce dernier le menace de mort. Mais les trois compagnons du marchand échangent sa vie contre trois récits ( « un tiers de sang » accordé à chaque histoire). Ainsi débute ce mécanisme d’emboîtement des récits les uns dans les autres, qui constitue la structure des Mille et Une Nuits. La première nuit s’achève au milieu du récit du premier voyageur, pour attiser la curiosité du roi : « À ce moment de la narration, Shéhérazade vit apparaître le matin, et, discrète, se tut sans profiter davantage de la permission. Alors sa sœur Doniazade lui dit : « Oh ma sœur, que tes paroles sont douces et gentilles et savoureuses et délicieuses au goût ! » Et Shéhérazade répondit : « Mais elles ne sont vraiment rien comparé à ce que je vous raconterai à tous deux la nuit prochaine, si toutefois je suis encore en vie... »

Bibliothèque nationale de France

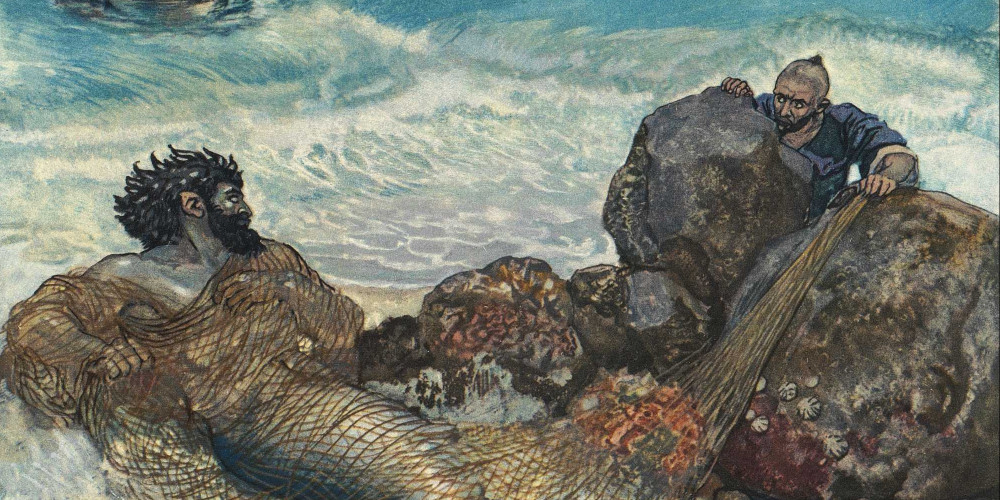

Histoire du pêcheur avec l’éfrit

La troisième nuit toute entière est consacrée à L’histoire du pêcheur avec l’éfrit. Après plusieurs tentatives infructueuses, un pêcheur ramène dans ses filets une jarre scellée de plomb. À l’ouverture s’en échappe « une fumée qui monta jusqu’à l’azur du ciel et se déroula à la surface du sol (…) Puis la fumée sortit entièrement, se condensa, se secoua et devint un éfrit dont la tête touchait aux nuages et les pieds traînaient dans la poussière ». Contre toute attente, l’éfrit menace de mort le malheureux pêcheur, qui s’en sortira avec une ruse presque naïve : il met au défi ce génie si grand d’entrer à nouveau dans une jarre si petite, et ce dernier ayant obtempéré, l’y enferme une seconde fois... non sans en profiter pour raconter une histoire à la créature désormais inoffensive ! L’histoire du pêcheur avec l’éfrit est ainsi prétexte à plusieurs récits emboîtés ou successifs. Le pêcheur finit par délivrer à nouveau l’éfrit, qui en remerciement lui offre la possibilité d’une pêche miraculeuse... Occasion d’une nouvelle série d’histoires merveilleuses...

Bibliothèque nationale de France

Histoire du portefaix avec les jeunes filles

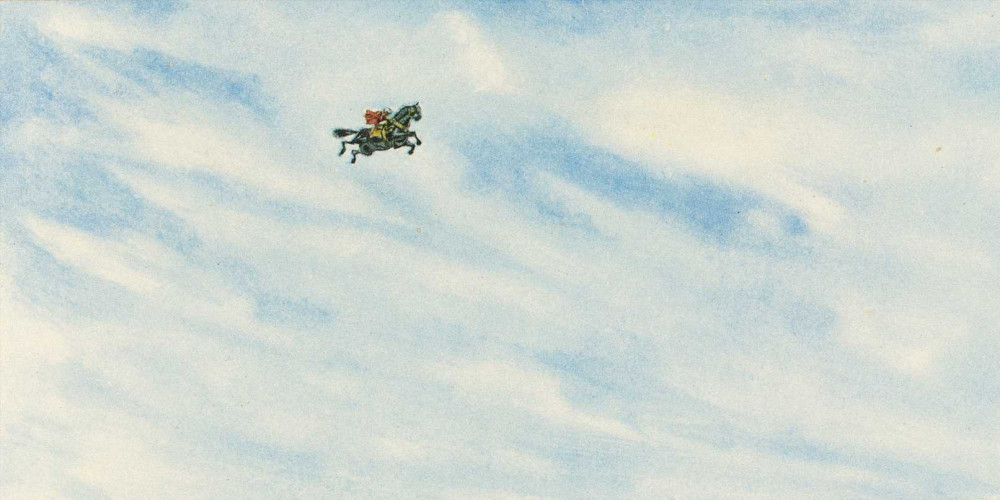

Au cours de la neuvième nuit, Shéhérazade clôt l’histoire du pêcheur non sans attiser la curiosité du roi : « Mais ne croyez pas que cette histoire soit plus merveilleuse que celle du portefaix ». Long récit s’étendant de la neuvième à la dix-huitième nuit, L’histoire du portefaix avec les jeunes filles multiplie en cascade les récits au fur et à mesure que de nouveaux personnages s’invitent dans l’histoire initiale. Cette image illustre l’un des derniers récits, à la tonalité particulièrement fantastique. Un jeune homme visite un palais fastueux. Chaque jour il en ouvre une nouvelle pièce, regorgeant de splendeurs, fruits savoureux, fleurs odorantes, trésors inestimables... Le dernier jour il découvre un splendide cheval noir « avec une étoile blanche sur le front ». Au moment où il l’enfourche, le cheval déploie deux grandes ailes noires et s’envole. L’histoire du portefaix se termine par les récits des trois adolescentes des premières pages, qui referment ainsi une narration complexe, toute entière placée sous le signe de la profusion et de la sensualité.

Bibliothèque nationale de France

Histoire de la femme coupée

Un mari aimant cherche par tous les moyens à obtenir une pomme pour sa femme malade qui en a exprimé le désir. Aussi le retrouve-t-on dans un jardin, explorant un à un tous les arbres qui y poussent. Rappel du ressort dramatique des Mille et Une Nuits, nées de la colère d’un mari trompé décidé à ne plus jamais faire confiance aux femmes, ce court récit met cette fois en scène un mari qui se croit trahi par erreur, et par erreur tue sa femme et la coupe en morceaux. Le récit remonte ensuite le fil de la méprise, et finit par gracier tous les protagonistes. Apparaît ici le thème de la clémence souvent repris dans les contes de Shéhérazade, comme un message adressé à la conteuse à celui qui la menace.

Bibliothèque nationale de France

Histoire du beau Hassan Badreddine

Les « gennis » (ou djinns) sortent surtout la nuit. Ces êtres surnaturels peuvent changer le cours de la vie des mortels comme c’est le cas dans ce conte où une djinn femelle (une gennia) décide d’unir la beauté du héros Hassan Badreddine à celle de de la fille du Vizir. Les contes des Mille et Une Nuits font clairement la distinction entre les djinns pieux, animés de bonnes intentions et croyants, et les djinns maléfiques, ou « éfrits », que les illustrateurs représentent généralement sous des traits effrayants. Ici, la jeune « gennia » qui passe dans le cimetière appartient aux « genn de la bonne espèce, des genn musulmans, des croyants. ».

Bibliothèque nationale de France

Histoire du bossu (récit du médecin juif)

L’Histoire du bossu est un récit cadre qui contient plusieurs histoires successives. Un bossu meurt par accident, étouffé par la bouchée de poisson offerte par son hôtesse. Cette dernière, avec son mari, tente de dissimuler le cadavre. Mais chaquenouvelle personne qui découvre le mort est convaincue de l’avoir tué de ses propres mains. S’ensuit une cocasse succession d’événements que le récit enchaîne à l’endroit (les « meurtriers » successifs), puis à l’envers (la suite d’aveux infondés). Ces rebondissements plaisent tant au roi qu’il s’interroge : « avez-vous jamais entendu une histoire pareille à celle du bossu ? ». A chacun des « suspects » de raconter à son tour une histoire capable de rivaliser avec le récit initial, sous peine de perdre la vie...

Bibliothèque nationale de France

Histoire du bossu (récit du médecin juif)

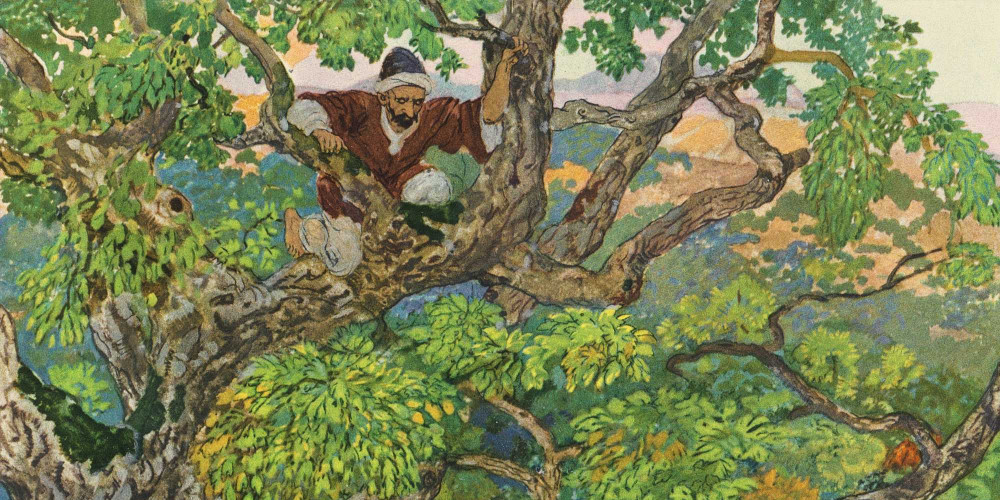

Court récit enchâssé dans L’Histoire du bossu, Le récit du médecin juif fait suite celui de l’intendant de Chine. Illustrant la phrase du narrateur : « Damas était un lieu enfoui au milieu des jardins, des eaux courantes, des arbres, des fruits et des oiseaux », l’illustration de Léon Carré rend hommage à la splendeur des jardins dans les récits orientaux. Les fruits y abondent (ici une vigne qui enlace l’arbre du premier plan), la musique en est le bruissement de l’eau, et cette nature luxuriante est magnifiée par la main de l’homme (la fontaine ornée d’un paon).

© Bibliothèque nationale de France

Histoire du bossu (histoire de Schakälik, le sixième frère du barbier)

A l’intérieur de L’histoire du bossu, la cascade de récits secondaires semble sans fin. Après les suspects du meurtre du bossu, ce sont des personnages de la cour qui prennent la parole. Le barbier présent a six frères, et c’est l’histoire de chacun d’eux qu’il expose ! Au final, cet enchaînement de récits se clôt par un coup de théâtre bien dans le ton de la farce : examiné par le barbier, le bossu du récit cadre ouvre le yeux et recrache l’arête qui l’avait étranglé. Personne n’était mort, et personne coupable, mais tous les protagonistes sont devenus des conteurs hors pair, pour le grand plaisir du roi qui les couvre de cadeaux.

Bibliothèque nationale de France

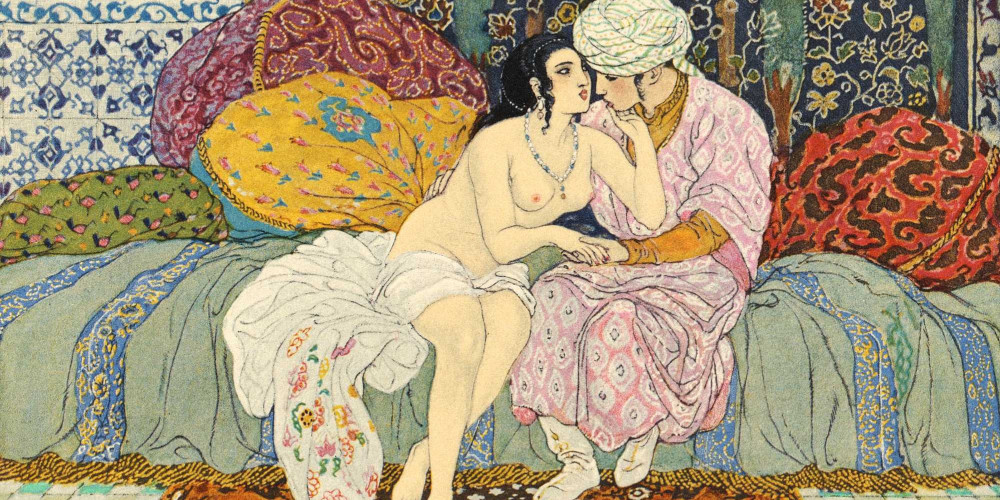

Histoire de Douce-Amie

La sensualité des récits desMille et Une Nuits est intimement liée à la beauté des femmes qui en peuplent les pages. L’un de ces archétypes féminins est « Douce-Amie ». Elle est décrite comme une adolescente, dont elle a les joues pleines et les lèvres rouges. À l’instar de toutes les femmes désirables des contes, elle a le corps svelte et sa taille mince, afin de mieux en souligner les formes épanouies. Mais cette perfection physique va de pair avec un esprit bien fait, une éducation poussée et de réels talents artistiques. Tout comme son héroïne principale Shéhérazade, la femme des Mille et Une Nuits est éduquée, et même savante. « Elle a appris la belle écriture, les règles de la langue arabe et de la langue persane, la grammaire et la syntaxe, les commentaires du Livre, les règles de droit divin et leurs origines, la jurisprudence, la morale et la philosophie, la géométrie, la médecine, le cadastre ; mais elle excelle surtout dans l’art des vers, dans le jeu des instruments de plaisir les plus variés et dans le chant et la danse ; enfin, elle a lu tous les livres des poètes et des historiens. Mais tout cela n’a contribué qu’à la rendre plus désirable de caractère et d’humeur ; et c’est pourquoi je l’ai appelée Douce-Amie »

© Bibliothèque nationale de France

Histoire du roi Omar Al-Némân et de ses deux fils merveilleux

Plusieurs contes des Mille et Une Nuits débutent par des problèmes de filiation. Un homme n’a pas de fils et s’en désole... Le très puissant roi Omar Al-Némân a bien un fils, Scharkân, beau et valeureux. Mais il aimerait une descendance plus nombreuse. L’une de ses favorites donne naissance a des jumeaux : une fille, puis un fils. Mais après l’annonce de la naissance de sa sœur, Scharkân, soulagé de se savoir toujours sans rival, part faire la guerre. Un soir, il s’éloigne seul et se retrouve « au milieu des arbres de la forêt », dans un lieu inconnu, une forêt éclairée par la lune, dont le caractère inquiétant s’efface vite devant le merveilleux. La lune est à son plein, « si belle en devenait la clairière qu’elle semblait l’une d’entre les clairières du paradis ». En traversant ce lieu magnifique, en apaisant ses craintes, Scharkân devient à même d’aller vers l’inconnu, qu’il rencontrera sous peu, en lisière de la forêt enchantée. Extrêmement longue, l’histoire du roi Omar Al-Némân et de ses deux fils merveilleux occupe la totalité du volume 3 de l’édition Piazza et relate en parallèle la vie (et la mort) du roi et de ses fils, sur fond de guerre entre musulmans et chrétiens.

Bibliothèque nationale de France

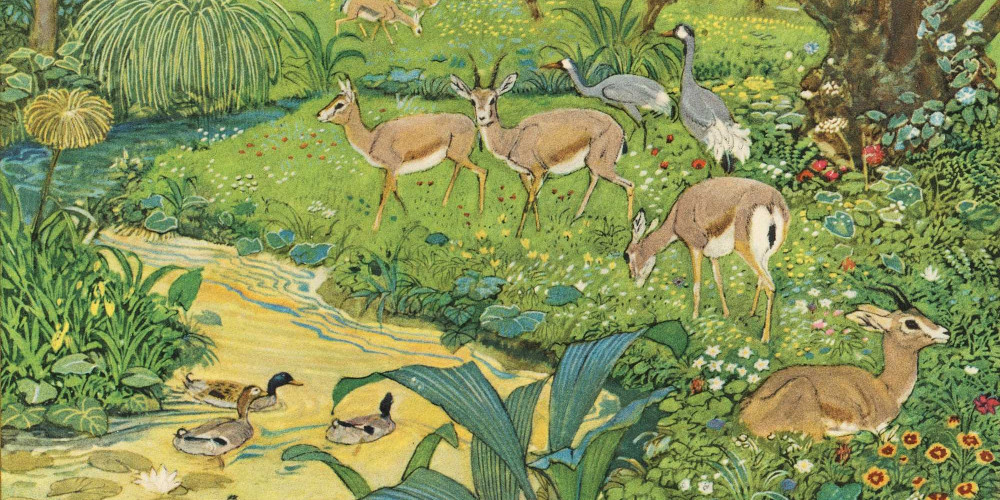

Histoire du roi Omar Al-Némân et de ses deux fils merveilleux

Réconciliés, les deux fils du roi Omar Al-Némân, Scharkân et Daoul’makân mènent la guerre contre les chrétiens. Mais ils ignorent que leur plus grand ennemi est une vieille femme apparue dès les premières pages du conte. Surnommée « Mère des Calamités », elle a toutes les caractéristiques physiques et toutes les ruses d’une sorcière médiévale. Mais pour l’heure, les deux jeunes hommes jouissent d’un instant de paix dans un lieu paradisiaque, où abondent les arbres fruitiers et les cours d’eau bruissants, où les animaux s’ébattent en abondance, comme en témoigne la représentation de Léon Carré. Ce lieu enchanteur évoque aux deux jeunes héros la ville de Damas, et l’on peut en effet rapprocher cette image de celle de L’Histoire du bossu ( « Damas était un lieu enfoui au milieu des jardins » ).

© Bibliothèque nationale de France

Histoire du roi Omar Al-Némân et de ses deux fils merveilleux (histoire du Bel Aziz)

L’histoire du roi Omar Al-Némân et de ses deux fils merveilleux se poursuit avec L’histoire de la mort du roi Omar Al-Némân. Parmi les récits enchâssés, se trouve celui du Bel Aziz, récit du sacrifice amoureux. Aziz et Aziza sont cousins et promis à devenir époux. Mais à la veille de son mariage, Aziz s’éprend d’une femme aperçue à sa fenêtre. Aziza n’aura de cesse d’aider son cousin dans son entreprise de séduction amoureuse. Mais ce faisant, elle dépérit et finit par mourir d’amour. La punition d’Aziz, émasculé, sera des plus cruelles.

La longue histoire d’Omar Al-Némân se poursuit avec les aventures des petits enfants, représentants de la troisième génération. Quant à la terrible Mère des Calamités « la tête couverte d’une tiare rouge et couronnée de crottin », elle est mise à mort, pendue par les pieds à la grande porte de Bagdad.

C’est à la fin de ce long récit que le roi Schahriar se prend pour la première fois à regarder Shéhérazade avec tendresse et à revenir sur sa menace de mort. À l’issue de la 145e nuit, la parole et l’imaginaire commencent à prendre le pas sur la brutalité...

Bibliothèque nationale de France

Histoire charmante des animaux et des oiseaux

Quelques contes des Mille et Une Nuits mettent en scène des animaux. Ils s’insèrent dans la tradition des fables animalières, nées au VIIIe siècle dans la culture arabe avec le livre de Kalila et Dimna d’Ibn Al-Muqaffa. Un couple de paons croise le chemin d’une oie, d’un cheval et d’un chameau, tous terrifiés par Ibn-Adam, qui les a maltraités. Scandalisés, ils s’adressent au lion pour les venger de cette cruelle créature. Mais Ibn-Adam, qui s’avère être un vieil homme chétif, aura finalement raison de l’animal par la ruse. Si les animaux adoptent souvent un comportement humain, ici l’homme se démarque en s’affichant clairement comme la plus cruelle et la plus rusée des créatures.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire d’Ali Ben-Bekar et de la belle Schamsennahar

Ce conte est celui de l’amour fou, amour qui reste platonique et ne peut se résoudre que par la mort des deux amoureux. Schamsennahar, la favorite du calife Hâroun Al-Rachid, et le jeune prince Ali Ben-Bekar tombent éperdument amoureux, d’un amour qui ne peut que rester clandestin puisque la jeune femme appartient au calife. Mais leur amour est si pur que ceux qui le connaissent se doivent de le servir : un marchand, puis un joailler se font complices des rencontres des amoureux, de même que la confidente de la jeune femme.

Mais faute de pouvoir s’unir, les deux amoureux meurent de désespoir, tandis que joailler et la confidente se marient et célèbrent la mémoire des deux héros en visitant leurs tombeaux.

Comme le souligne Shéhérazade à l’issue de ce conte qui a attristé son auditeur : « Aussi t’ai-je raconté cette histoire, qui n’est pas de la même espèce que les autres, à cause surtout des vers admirables qu’elle contient ». Chaque passage du conte est en effet ponctué de vers et de chants qui, loin d’endosser une fonction purement décorative, font au contraire progresser l’intrigue. C’est au son de ces vers que les héros tombent amoureux et s’unissent platoniquement, c’est en les entendant que l’héroïne comprend que son amant est mort, et rend à son tour le dernier soupir... Antoine Galland avait choisi d’écarter les poèmes de sa traduction des Mille et Une Nuits. Joseph-Charles Mardrus les réintroduit avec succès dans sa propre version.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire de la princesse Boudour

Dans ce conte à la tonalité légère, qui rappelle qui rappelle L’ Histoire du beau Hassan Badreddine, ce sont les génies qui tirent les ficelles, organisant, à leur insu un véritable concours de beauté entre deux humains. La gennia Maïmouna tombe en arrêt devant la beauté du prince Kamaralzamân. Tandis que l’éfrit Dahnasch vante les mérites de la princesse Boudour. Les ayant transportés tout endormis dans la même chambre, les deux génies se querellent pour déterminer qui des deux mortels est le plus beau, rivalisant à coup de poésies avant de demander l’avis d’un tiers génie ! Séparés avant de s’être réveillés, le prince et la princesse, qui ne voulaient initialement pas se marier, n’auront de cesse de se retrouver et de s’unir. Le pouvoir des génies des Mille et Une Nuits, et leur capacité à influer sur les destinées humaines sont sans borne !

Bibliothèque nationale de France

Histoire de Grain-de-beauté

Dans le monde des Mille et Une Nuits, le fantastique s’étend jusqu’aux objets. Si le cheval volant, animal ou automate, constitue un véhicule de premier choix, le lit aussi peut emporter les héros jusqu’au ciel. Ce « lit de voyage », équipé de couvertures et de coussins, est convoqué par simple frottement d’une pierre précieuse aux vertus magiques. C’est ainsi que Grain-de-Beauté, le héros de ce conte plein de rebondissements, revient triomphalement à Bagdad avec sa troisième épouse, enfin innocenté d’une accusation injuste. Remarquons que ce moyen de transport sied parfaitement à un héros dont la beauté et la sensualité suscitent l’ardent désir de tous, belles adolescentes ou hommes mûrs amateurs de garçons.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

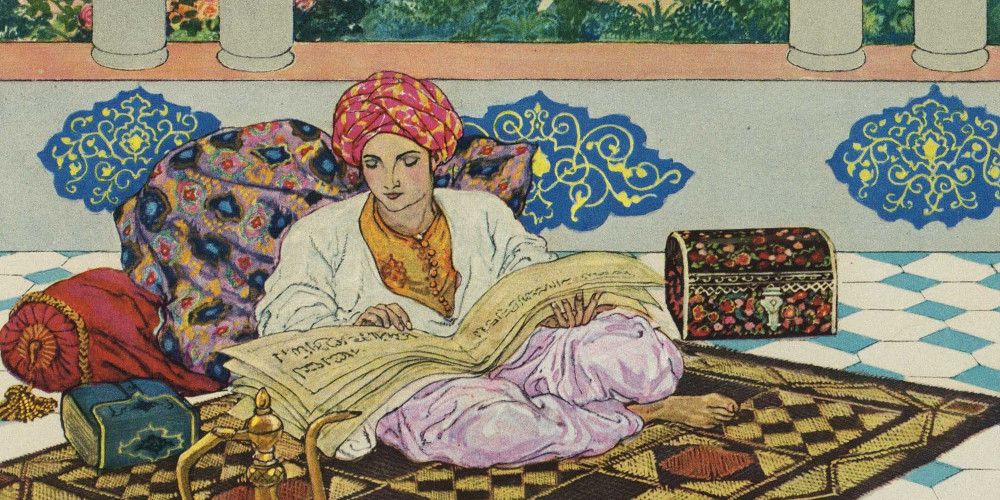

Histoire de la docte Sympathie

Si les femmes des Mille et Une Nuits sont souvent d’une grande érudition, l’esclave Sympathie est certainement la plus docte de toutes. Décidée à sauver son maître de la ruine, elle s’en va se vendre à l’émir Hâroun Al-Rachid, certaine de le séduire pas l’étendue de ses connaissances. Mise à l’épreuve, confrontée aux savants les plus renommés, elle l’emporte sur chacun d’eux, et conserve leur manteau en gage de victoire.

Ce conte à vocation « encyclopédique » est prétexte à faire l’inventaire des connaissances dans les domaines les plus variés. Après avoir brillé sur la question de la religion et de ses rites, Sympathie répond avec autant de justesse au médecin, à l’astronome, au philosophe, avant d’éblouir l’auditoire par sa maîtrise du chant et du luth.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

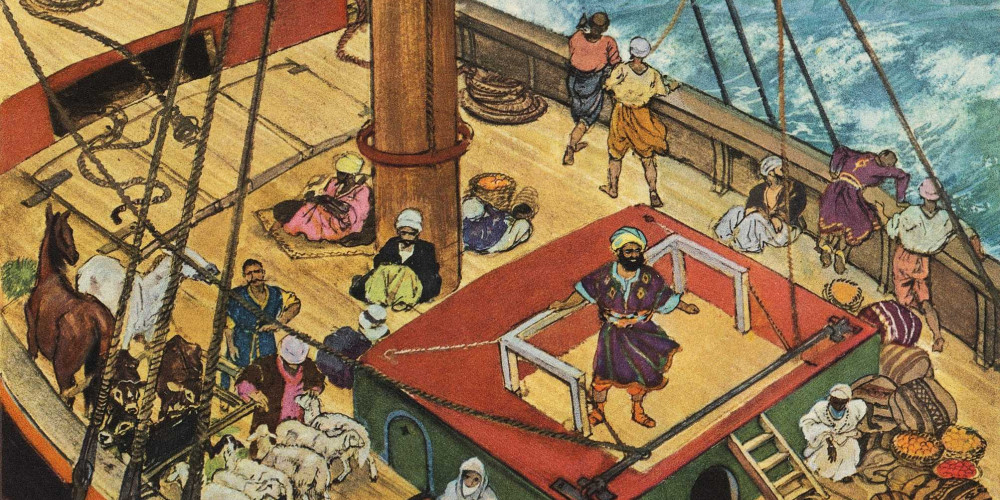

Sindbad le marin

Les célèbres aventures de Sindbad le marin ont un destin singulier. Elles ne figurent pas dans le corpus d’origine du recueil, mais sont introduites au XVIIIe siècle par le premier traducteur des Nuits, Antoine Galland. Ce récit particulièrement célèbre a pourtant bien été retranscrit en arabe entre le IXe et le XIIe siècle. À bien des égards, il évoque les péripéties de L’Odyssée d’Homère. Sindbad est un marchand qui sillonne les mers pour mener à bien ses affaires. Ce faisant, il rencontre comme Ulysse de nombreux obstacles, notamment un cyclope qui menace sa vie. Au cours de son premier voyage, Sindbad croise le chemin d’une baleine que les marins prennent pour une île.

« Courez vite ! Car l’île sur laquelle vous vous trouvez n’est point une île ! C’est une baleine gigantesque ! Elle a élu domicile au milieu de cette mer, depuis les temps de l’antiquité ; et les arbres ont poussé sur son dos, grâce au sable marin ! Vous l’avez réveillée de son sommeil ! ».

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Sindbad le marin

Les aventures de Sindbad se composent de plusieurs périples qui tiennent du récit de voyageurs et de l’épopée inspirée de textes anciens ou contemporains. Par sept fois, Sindbad quitte Bagdad ou Bassora, et affronte les créatures les plus étonnantes et les plus effrayantes. Ainsi, lors du second voyage, il croise de gigantesque serpents noirs gardiens d’une montagne de diamants, mais aussi l’oiseau roc, volatile monstrueux qui nourrit ses petits avec des éléphants, et qui apparaît également dans les mémoires de Marco Polo rédigées au XIIIe siècle. Lors du troisième voyage, c’est d’un texte plus ancien, L’Odyssée, que semble surgir le cyclope qui s’en prend à Sindbad et à ses compagnons.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire de la belle Zoumouroud avec Alischar fils de gloire

Dans les Mille et Une Nuits, les femmes sont des personnages forts qui prennent souvent l’initiative, mais aucune peut-être autant que la belle Zoumouroud, qui de simple esclave devient souverain estimé. Alors qu’elle va être vendue à un vieil homme, elle persuade le seul jeune homme de l’assemblée, Alishar, de l’acheter, et pour ce faire, lui offre l’argent nécessaire. Tandis qu’Alishar, faible et maladroit, laisse son amante se faire enlever, la belle se libère, s’enfuit et, travestie en homme, devient le souverain très aimé d’un pays lointain. Quand elle retrouve le jeune homme, le thème du travestissement prend un tour érotique très explicite, puisque leurs ébats sont bien engagés quand le faux roi dévoile enfin sa véritable identité à son amant.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire des six adolescentes aux couleurs différentes

Dans les Mille et Une Nuits, l’émerveillement va souvent de pair avec l’abondance. Profusion de mets, profusion de richesses, profusion de mots pour les décrire... Dans ce conte, les six jeunes esclaves d’un homme riche sont tellement séduisantes qu’il ne sait choisir entre elles. Répondant chacune à un type féminin, elles se voient conviées à une joute oratoire où elles s’affrontent deux à deux : la blonde contre la brune, la noire contre la blanche, la grasse contre la mince...

Un duel qui leur permet de vanter leurs qualités physiques tout en dénigrant la rivale, mais aussi de souligner leur éloquence. Ici, la parole est décidément un talent bien féminin. D’ailleurs, l’homme riche ne saura départager tant de beautés et de talents variés.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire de la ville d’airain

L’histoire prodigieuse de la ville d’airain détonne dans le recueil par sa tonalité particulièrement sombre. Un roi envoie un émissaire à la recherche de vases de cuivre ancien où sont enfermés des génies rebelles. Son voyage le mène, à travers un désert inexploré, jusqu’à un premier « édifice aux hautes murailles en acier chinois » portant une inscription en forme d’avertissement : « Entre ici pour apprendre l’histoire de ceux qui furent les dominateurs !

Ils passèrent, tous ceux là ! Ils eurent à peine le temps de se reposer à l’ombre de mes tours.

Ils furent dispersés comme des ombres par la mort ! Ils furent dissipés comme la paille au vent par la mort ! ».

Plusieurs poèmes en forme de « Memento Mori » jalonnent ainsi le monument. Poursuivant, les voyageurs découvrent la ville d’airain, cité dépourvue de porte mais porteuse des mêmes inscriptions sinistres. Dans la ville, les habitants ne bougent ni ne parlent, composant le saisissant tableau d’une ville morte. L’aventure se clôt sur la mort d’un des protagonistes, coupable de ne pas avoir entendu ce long avertissement sur la vanité de la vie et de la gloire, qui ne peut rien contre la mort au final toute puissante.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Histoire de Wardan le boucher avec la fille du vizir

Un boucher remarque une belle adolescente aux traits tirés, qui lui achète chaque jour une grande quantité de viande, et notamment des « oeufs » (les testicules) de moutons. Un portefaix, la hotte sur le dos, la suit pour transporter ses achats... C’est cette scène, très proche du début de L’histoire du portefaix et des jeunes filles, que Léon Carré choisit d’illustrer.

Intrigué, le boucher suit la jeune fille et la découvre cachée avec son amant, un « singe énorme à la figure humaine ».

Après avoir tué ce dernier, il recueille les confidences de la jeune fille, et la délivre du maléfice qui la rendait sexuellement insatiable. Alors qu’elle retrouve un « tempérament modéré » et se montre « tranquille », il peut la demander en mariage et vivre heureux.

Mais cette histoire déplait au roi Scharhiar qui y voit un désagréable rappel de l’infidélité de sa femme. « Raconte-moi une histoire plus étonnantes que toutes celles entendues ; car je me sens la poitrine plus rétrécie que d’habitude ! ».

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Histoire de la reine Yamlika, princesse souterraine

Magistral exemple de récits emboîtés, l’histoire de la reine Yamlika met en scène un jeune bûcheron qui accède à travers une grotte au royaume souterrain de la reine serpent. Cette dernière lui raconte l’histoire de Beloukia, jeune héritier du trône, parti à la recherche de l’anneau magique qu’Adam portait au Paradis avant le péché originel, et passé ensuite au prophète Soleïman (le roi Salomon) qui le porte encore dans sa sépulture.

Comme dans de nombreux récits, la filiation est au cœur de l’intrigue. Le jeune héros du récit initial, Hassib, est le fils du sage Danial, qui, avant de mourir, rédige pour son fils un texte d’une page synthétisant la quintessence des savoirs du monde. Mais le jeune garçon se révèle incapable d’apprendre et devient bûcheron. Ce n’est qu’à l’issue de ses aventures et de son initiation par la reine serpent, qu’il pourra enfin faire sien l’héritage de son père.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le parterre fleuri de l’esprit et le jardin de la galanterie

Après la longue histoire pleine de sortilèges de la reine Yamlika, le roi Schahriar se montre lassé, et même menaçant envers Shéhérazade : « Fais bien attention car si cela continue, je crois bien que demain matin ta tête sera d’un côté et ton corps de l’autre. » Aussi l’habile conteuse enchaîne-t-elle avec de courts récits d’inspiration populaire, émaillés de grossièretés et d’obscénités. Et reposant pour certains sur une étonnante logique de l’absurde. Ainsi Le sac prodigieux qui met en scène deux rivaux accusés d’avoir volé le même sac, et qui se défendent en rivalisant d’éloquence dans la description (purement fantaisiste) de son contenu : « des pommes et des figues, des ombres et des fantômes, des flacons et des coupes, des nouveaux mariés avec toute la noce, douze pets honteux et autant de vesses sans odeur, des amis assis dans une prairie, des bannières et des drapeaux... ». Au final, bien sûr, le sac enfin ouvert ne contient que « quelques écorces d’orange et quelques noyaux d’olives », mais le calife Hâroun Al-Rachid en a tellement ri qu’il s’en est « renversé sur son derrière » avant de s’endormir d’un profond sommeil.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L’étrange Khalifat

Le khalifat (calife) Hâroun Al-Rachid découvre qu’un imposteur se fait passer pour lui, et remonte chaque nuit le fleuve sur un bateau richement éclairé. Il décide de payer un batelier pour suivre en cachette le faux calife...

C’est cette scène que Léon Carré peint ici, jouant du contraste entre l’ambiance nocturne et les flambeaux qui illuminent l’embarcation.

Plus tard, le calife apprend que l’imposteur n’est autre que le mari éconduit de la sœur du vizir Giafar. Inconsolable, ce dernier rejoue chaque nuit sur l’eau les fastes passés. Touché, le calife pardonne à son « double » et organise sa réconciliation avec sa femme.

Dans ce conte, les sentiments en œuvre dans les Mille et Une Nuits semblent se retourner et finalement s’équilibrer : la jalousie de la femme envers son époux, écho inversé de celle du roi Schahriar, anéantit le bonheur du couple, mais le pardon du calife rétablit la situation d’origine.

Comme un message de Shéhérazade à son mari, le thème de la clémence apparaît dans de nombreux contes où le puissant décide en définitive de pardonner à celui qu’il condamnait.

Thème récurrent également, celui du travestissement : le bijoutier endosse l’habit du calife, tandis que le calife, pour mieux le confondre, doit lui aussi devenir un autre, et se fait passer pour un marchand étranger.

Personnage légendaire des Mille et Une Nuits où il incarne un modèle de dirigeant juste et clément, le calife Hâroun Al-Rachid a réellement règné à Bagdad entre 766 et 809.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire magique du cheval d’ébène

Animal fantastique récurrent, le cheval ailé apparaît pour la première fois dans L’Histoire du portefaix avec les jeunes filles, où il attire tous les désirs du héros pourtant sollicité par moult merveilles. Tout comme le génie qui s’élève au dessus du sol, aussi léger que la fumée, le cheval ailé concentre les rêves des lecteurs en s’affranchissant de la pesanteur. Dans ce conte, le cheval offert en cadeau au roi des Persans Sabour est un véritable automate fantastique. Fait d’ébène et de pierreries, il s’anime et s’envole pour peu qu’on connaisse les secrets de ses chevilles et de ses manettes.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire d’Abou-Kir et d’Abou-Sir

Comme Abdallah de la terre et d’Abdallah de la mer dans le conte suivant, Abou-Kir et Abou-Sir sont de quasi homonymes. Mais alors que les deux Abdallah, que tout sépare, deviennent amis, Abou-Kir et Abou-Sir sont de véritables frères ennemis. Le barbier Abou-Sir est travailleur, honnête et généreux, tandis que le teinturier Abou-Kir est malhonnête, envieux et paresseux. C’est tout à fait gratuitement qu’il tente de précipiter la perte de celui qui l’a nourri quand il était sans le sou. Son comportement est à ce point indigne que pour une fois, la clémence des souverains est démentie. Abou-Kir sera mis à mort sur décision du roi, et c’est encore son ami trompé qui l’enterrera dignement.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

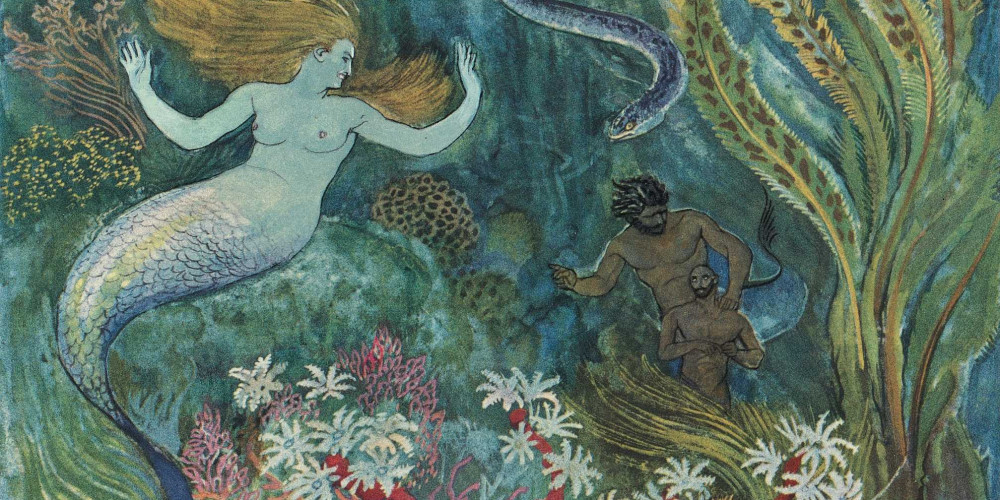

Histoire d’Abdallah de la terre et d’Abdallah de la mer

La mer dans lesMille et Une Nuits a une place à part. Toujours imprévisible, mais indispensable aux voyages et au commerce, elle abrite des monstres aussi effrayants que les serpents noirs de Sindbad. Elle cache aussi des créatures amicales, pas si éloignées des humains... Dans Histoire d’Abdallah de la terre et d’Abdallah de la mer, un pauvre pêcheur dont le dixième fils vient de naître pêche un homme à queue de poisson, nommé aussi Abdallah. La première frayeur passée, les deux hommes conviennent de s’échanger chaque jour un présent : un panier de fruits de la terre (melons, figues, pêches...) contre un panier de fruits de la mer (tourmaline, diamants, saphirs, topazes...). C’est ainsi que le pauvre pêcheur, soudain respecté grâce à cette amitié surnaturelle, devient le puissant vizir du roi et en épouse même la fille.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire d’Abdallah de la terre et d’Abdallah de la mer

Séparant le monde de la terre du monde de la mer, la surface de l’eau est aussi un miroir dans lequel les deux mondes se réfléchissent et se répondent. Le pauvre pêcheur Abdallah, devenu l’ami d’un homme poisson, traverse le miroir et se trouve entraîné par ce dernier dans son univers sous-marin. Même si le spectacle est merveilleux, à la cour du roi de la mer, l’aventure tourne à la farce. Abdallah se voit moqué parce qu’il n’a pas de queue de poisson, et contraint d’expliquer ce qui chez les hommes la remplace ! Et le roi de conclure par une cocasse leçon de tolérance : « Louange à Allah qui a créé le derrière pour être une gloire dans un monde et un objet de risée dans un autre ».

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

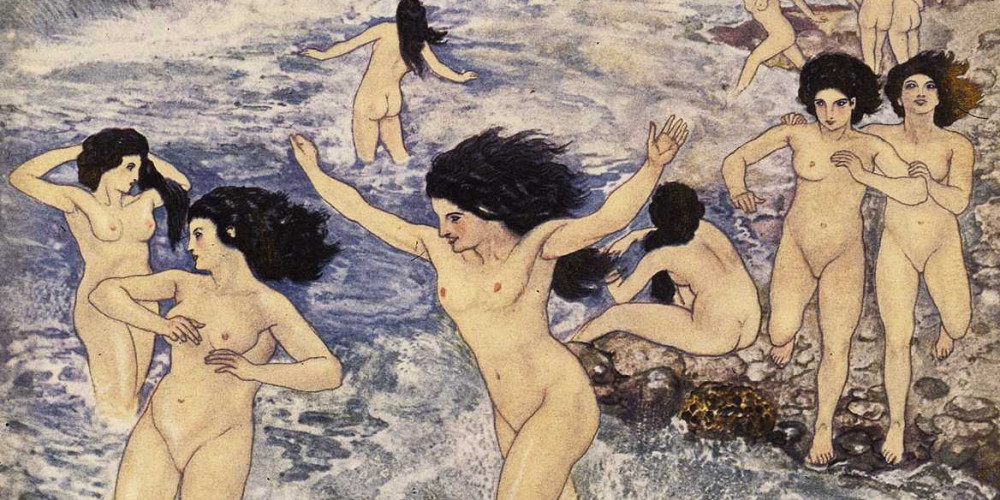

Les aventures de Hassân Al Basri et de Splendeur

Ce conte pousse au paroxysme le thème central des Mille et Une Nuits qui fait des récits, et du plaisir de les écouter, un enjeu vital. Le roi Kendamir se plaint d’avoir entendu toutes les histoires. Il menace son conteur : s’il ne lui rapporte pas une histoire extraordinaire, il perdra la vie. Le conteur obtient un moratoire d’un an et dépêche des émissaires partout dans le monde, qui devront rapporter le fameux récit des aventures de Hassân Al Basri. On voit combien les récits des Mille et Une Nuits se basent sur la transmission et la tradition de contes partagés par tous : le conteur n’a pas à inventer un nouveau récit, il doit se procurer un conte existant.

Bien entendu, l’histoire de Hassân Al Basri est rapportée par les serviteurs et racontée au roi. Et Shéhérazade, qui sait ce que c’est de devoir sa vie à un conte, de la narrer à son tour à Schahriar.

Léon Carré illustre un passage de ce récit dans le récit, où les filles du roi des amazones se baignent, après s’être débarrassées de leur manteau de plumes. Les termes utilisés pour décrire Splendeur, la plus belle des filles, répétés deux fois mot pour mot, donnent un excellent aperçu du style lyrique et sensuel de Mardrus :

« Son cou était un lingot d’argent ; son ventre avait des coins et des recoins, et sa croupe des fossettes et des étages ; son nombril était assez vaste pour contenir une once de musc noir, ses cuisses étaient lourdes et à la fois fermes et élastiques comme des coussins bourrés de plumes d’autruche, et, à leur sommet, dans son nid chaud et charmant, semblable à un lapin sans oreille, une histoire pleine de gloire, avec sa terrasse et son territoire, et ses vallons en entonnoir, où se laisser choir pour oublier les chagrins noirs. »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La parabole de la vraie science de la vie

Ici se place l’un des contes les plus courts des Mille et Une Nuits, en forme de parabole. Un jeune homme veut atteindre la sagesse. Il sollicite l’enseignement d’un savant « homme le plus saint de l’Islam », qui est aussi forgeron. Mais au lieu de lui dispenser son savoir, l’homme l’attelle pendant dix ans au soufflet de sa forge. Au final, sans avoir reçu aucune leçon, le jeune homme a acquis la première des vertus : la patience, et peut rentrer chez lui, métamorphosé. C’est le paradoxe qui est devenu enseignement. Mais n’est-ce pas le cas dans tous les contes, même les plus absurdes ou les plus merveilleux, qui invitent à accueillir sans préjugé une logique différente ?

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les clefs du destin

Dans un désert de paillettes d’argent, une statue de cuivre rouge laisse pendre cinq clés au bout de ses doigts. La clé de plomb est celle de la sagesse et du bonheur, la clé de fer celle de la gloire, la clé d’argent celle des souffrances, la clé d’or celle des misères, et la clé de cuivre celle de la mort. Un bédouin, qui a été prodigue avec un pauvre homme, demande à ce dernier d’abattre les clés, et lui laisse en cadeau l’or et l’argent, gardant pour lui le plomb et le fer. Seule la clé de cuivre reste à sa place initiale. Dès lors Hassân ne peut que subir souffrances et deuils, tandis que le bédouin, qui se révèle être un être surnaturel, trouve le trésor caché : la kimia qui transmue en or les métaux les plus vils.

Malgré la mort de sa femme et de ses enfants, Hassân n’éprouve ni rancune ni désir de vengeance. C’est lui qui organisera pour le le bédouin des funérailles magnifiques. Car ce que le destin a fait ne peut être défait, même en fondant les clés maléfiques.

Léon Carré choisit d’illustrer l’une des scènes les plus fantastiques et spectaculaires de ce conte, où Hassân reçoit l’ordre d’aller combattre un grand serpent à cornes noires pour lui arracher sa tête et son cœur. Un épisode qui rappelle la créature effrayante déjà croisée dans les aventures de Sindbad.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

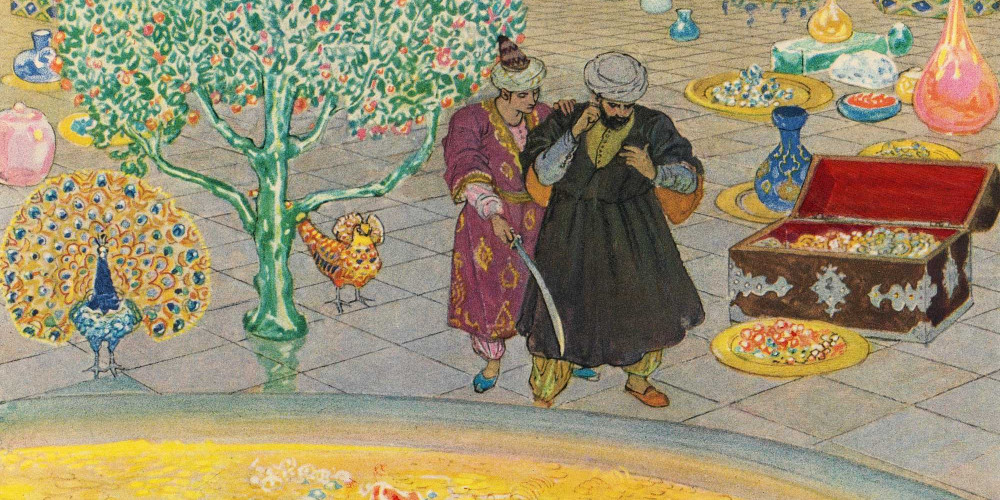

Le trésor sans fond

Le jeune Aboulcassem est plus riche et plus prodigue que le calife Hâroun Al Rachid. Sa richesse se révèle, littéralement, inépuisable, puisque son or et ses pierreries sont gardés dans un bassin d’albâtre sans fond.

L’illustration de Léon Carré surprend le calife accompagné de son hôte, contemplant les invraisemblables richesses de ce dernier, avec à leur côté les deux objets qui symbolisent le mieux cette opulence démesurée : « un petit arbre dont la tige était d’argent, les branches et les feuilles d’émeraude et les fruits de rubis », ainsi qu’un paon précieux tout en or.

Mais Aboulcassem, nouveau Midas, n’est pas heureux malgré ces richesses, car il a perdu la sultane Sabiba, qu’il croit noyée. C’est le calife lui même qui la lui rendra, par le plus grand des hasards.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire d’Ali Baba et des quarante voleurs

Tout comme celui de Sindbad, le célèbre récit d’Ali Baba et les quarante voleurs n’appartient pas au corpus initial, même si l’histoire de ce pauvre bûcheron qui découvre la cachette fabuleuse de brigands existe en parallèle des contes originaux. C’est Antoine Galland, premier traducteur des Mille et une nuits au début du XVIIIe siècle, qui l’intégra alors dans le recueil. Si l’intégrité du texte original peut s’en trouver compromise, ce récit semble pourtant parfaitement à sa place dans une pareille ode à la parole. Il suffit en effet d’énoncer parfaitement la formule magique « Sésame ouvre-toi » pour que l’antre des brigands dévoile ses fabuleux trésors.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les rencontres d’Al Rachid sur le pont de Baghdad

Hâroun Al Rachid fut réellement calife de Bagdad entre 766 et 809, et son règne fut considéré comme un modèle de bon gouvernement. Selon la légende, il aimait se travestir en marchand et se rendre dans les rues pour y écouter les habitants de sa ville. Il est aussi l’un des personnages récurrents des Mille et Une Nuits, où il incarne l’archétype du puissant à la fois sage et clément. On le rencontre ainsi dans le conte L’étrange khalifat...

Dans Les rencontres d’Al Rachid sur le pont de Baghdad, le calife, accompagné de son vizir Giafar, croise sur le pont de Bagdad cinq individus dont le comportement l’intrigue. Tous les cinq sont invités à venir raconter leur histoire au calife le lendemain. Le plus démuni est un aveugle. Devant « les monceaux d’or et de pierreries » que lui offrait un derviche, il n’a pas été capable de mettre un frein à sa cupidité. Demandant toujours plus, il a finalement été puni, privé de la vue comme des richesses. Dans sa clémence, et parce que l’histoire l’a diverti, le calife lui alloue une somme mensuelle.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les séances charmantes de l’adolescence nonchalante

Sans récit cadre, les Séances charmantes de l’adolescence nonchalante constituent une succession d’histoires sans lien les unes avec les autres. La première met en scène un frère et une sœur à la mort de leurs parents. Le garçon a reçu, par le vœu même de ses parents défunts, le droit de dire et faire tout ce qu’il veut. Mettre le feu à ses biens, tuer des enfants, provoquer des brigands, agacer l’oiseau roc géant qui les tient dans ses serres... l’effronté, comme rendu invincible par cette autorisation posthume, se permet toutes les audaces... Et s’en tire bien, puisqu’il épousera la fille d’un roi ! Le deuxième récit de ces séances, intitulé Le bracelet de cheville, est une véritable variation sur le thème de Cendrillon, avec un minuscule bracelet de cheville en guise de pantoufle de vair.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

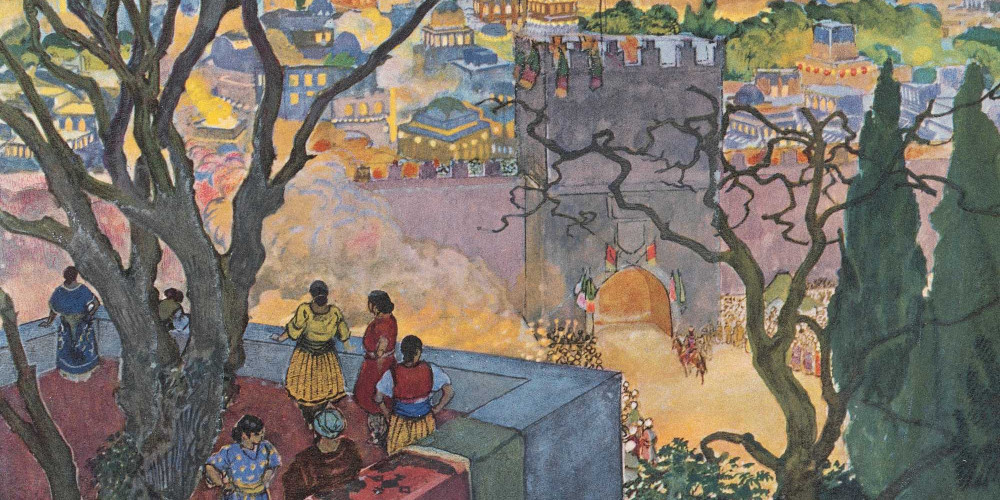

Histoire du livre magique

Véritable mise en abyme des Mille et Une Nuits, L’histoire du livre magique (le titre du conte à lui seul est évocateur) met en scène le calife Hâroun Al Rachid qui impose à son fidèle vizir Giafar une épreuve impossible : deviner le contenu du livre qu’il tient dans les mains et lui expliquer pourquoi il vient, à le lire, de rire et de pleurer tout à la fois. S’il n’y parvient pas, son châtiment sera la mort.

Étrange parallèle avec le sort de Shéhérazade qui doit, chaque nuit, « écrire » le livre des Nuits, ou mourir. Giafar préfère s’enfuir, et cet exil est l’occasion de nombreuses aventures, riches en travestissements, retournements de situation, et autre rebondissements. Quand le vizir finalement retourne à Bagdad et raconte ses aventures au calife, l’épreuve initiale est complètement effacée par le plaisir du nouveau récit. « Quant à ce qui est du livre magique, où le khalifat avait lu des choses qui l’avait fait rire et pleurer, il n’en fut plus question. Car Al Rachid, tout à la joie de revoir son vizir Giafar, ne se souvint plus des choses du passé... ». À l’heure où la mille et unième nuit approche, il faut certainement voir dans cet oubli une nouvelle exhortationà la clémence adressée par Shéhérazade à son mari plus vindicatif.

L’illustration de Léon Carré montre le retour à Bagdad, ville opulente et magnifique, pleine de « délectables jardins ». Une image où l’illustrateur adopte le même point de vue plongeant que sur la ville d’airain du conte éponyme.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire splendide du Prince Diamant

Le Prince Diamant, fils du roi Schams-Schah, rencontre au cours d’une partie de chasse un vieux roi assis seul sur un trône, en pleine forêt. Pressé d’expliquer sa présence, il refuse tout d’abord : « Certes, mon histoire est étrange et prodigieuse, mais elle l’est tellement qu’il vaut mieux que tu renonces à en entendre le récit de ma bouche. Sinon elle serait pour toi un motif de larmes et de calamités. » Refuser de se faire conteur : voilà une situation intrigante dans ce livre où la parole est reine. Mais si le vieux roi refuse, c’est bien parce que la parole est puissante, et qu’elle peut influer sur le cours des destinées...

Cependant, nul ne résiste au plaisir d’une histoire, ni à celui de la raconter. Le vieillard narre donc comment il a perdu ses fils à cause d’une énigme insoluble posée par une princesse cruelle. Par le seul pouvoir du récit, le prince Diamant, déjà amoureux sans l’avoir jamais rencontrée, se lance à son tour à la conquête de la princesse Mohra : « lorsque le Prince Diamant eut entendu le récit du vieux roi, il fut blessé par la flèche du sentiment meurtrier. »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire splendide du Prince Diamant

« Quels sont les rapports entre Pomme de pain et Cyprès ? ». la princesse Mohra, belle d’entre les belles, épousera celui qui trouvera la solution de cette étrange énigme. Mais elle fait mettre à mort les prétendants malheureux, qui se comptent déjà par milliers. Dissuadé par le vieux roi qui lui a raconté la fin tragique de ses fils, puis par le propre père de la princesse Mohra, le prince Diamant se lance néanmoins dans la périlleuse aventure. Transformé en daim, redevenu humain, il affronte mille dangers et séduit mille beautés (qu’il épouse au retour de son voyage). Le prince résoudra finalement l’énigme, et, comme la plupart des grands des Mille et Une Nuits, saura faire preuve de clémence envers la princesse cruelle.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

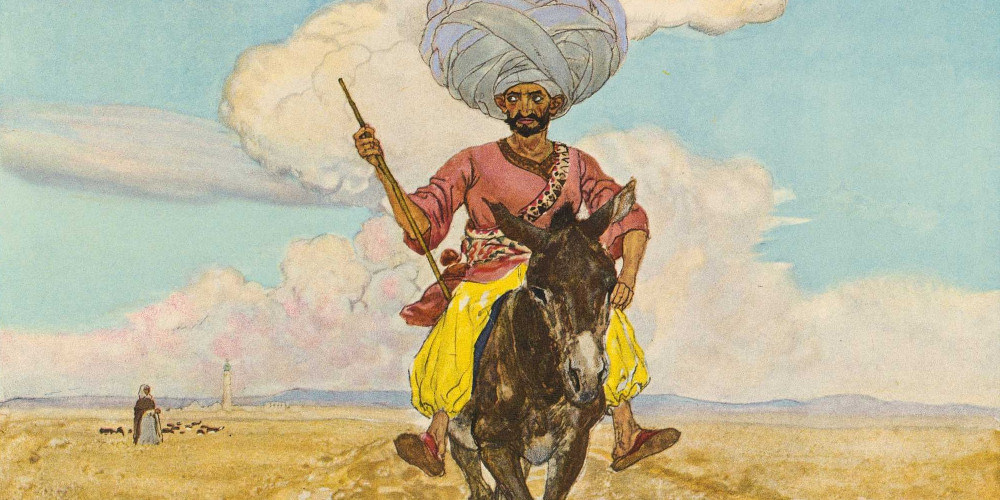

Quelques sottises et théories du maître des devises et des ris

À côté des longs récits habités par le merveilleux ou les aventures héroïques, les Mille et Une Nuits font aussi une place aux courts récits populaires basés sur les bons mots d’un héros à la langue bien pendue. C’est le cas de Goha, « homme d’apparence stupide qui cachait sous ses dehors de bouffon extravagant un fond sans égal de finesse, de sagacité, d’intelligence et de sagesse ». La trame des récits est souvent la même : Goha est pris pour un idiot, moqué par ses amis et voisins ; mais en définitive il retourne la situation et ridiculise les rieurs.

L’illustration de Léon Carré montre Goha en train de mettre en fuite un envahisseur tartare redouté, grâce au simple diamètre de son turban. Ayant fait, malgré son insolence, la conquête du tartare, il en devient le bouffon attitré. Encore une démonstration des pouvoirs sans limite de la parole.. et de l’absurde !

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

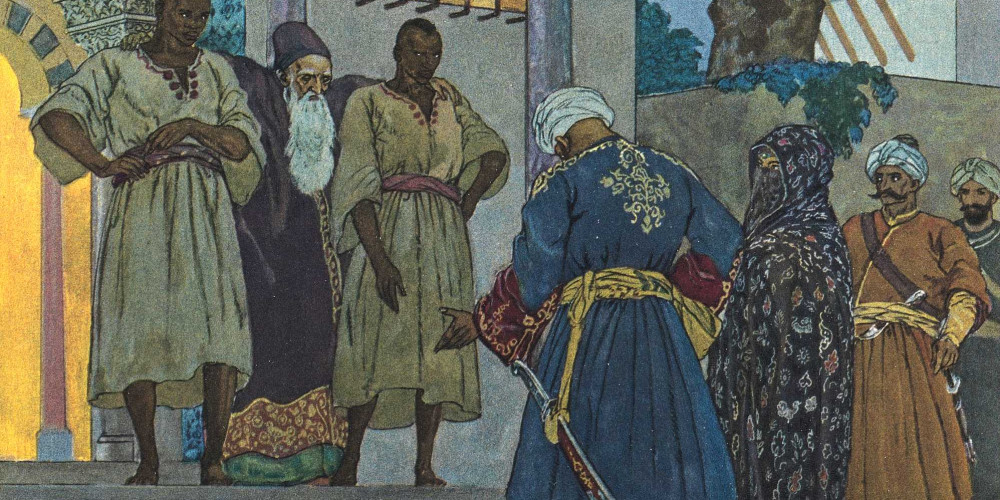

Histoire de Baïbars et des capitaines de police

L’histoire de Baïbars et des douze capitaines de police repose une structure simple s’appuyant sur la juxtaposition à l’envie des histoires : autant de récitants en présence, autant d’histoires. Le sultan du Caire, nommé Baïbars, n’aime rien tant que les écouter. Une nuit, entouré des douze capitaines de police de la ville, il réclame une histoire de chacun d’eux. Qu’elle leur soit arrivée personnellement ou qu’il la connaisse d’autrui, peu importe « à condition que ce soit tout à fait surprenant ».

Le premier capitaine raconte l’histoire d’une supercherie, née comme souvent dans l’esprit d’une jeune femme aussi séduisante que retorse. La jeune femme fomente par amour la déchéance du kâdi (notable) de la ville. Mais, fait inhabituel et largement souligné dans le conte, son amour va vers une personne du même sexe, la fille du kâdi. « Je n’ai jamais entendu dire que d’ordinaire les biches soupiraient pour les biches et les poules pour les poules ». Et elle me dit : « Tais-toi, ô capitaine, car c’est là un mystère d’amour, et peu de personnes sont faites pour le comprendre... »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

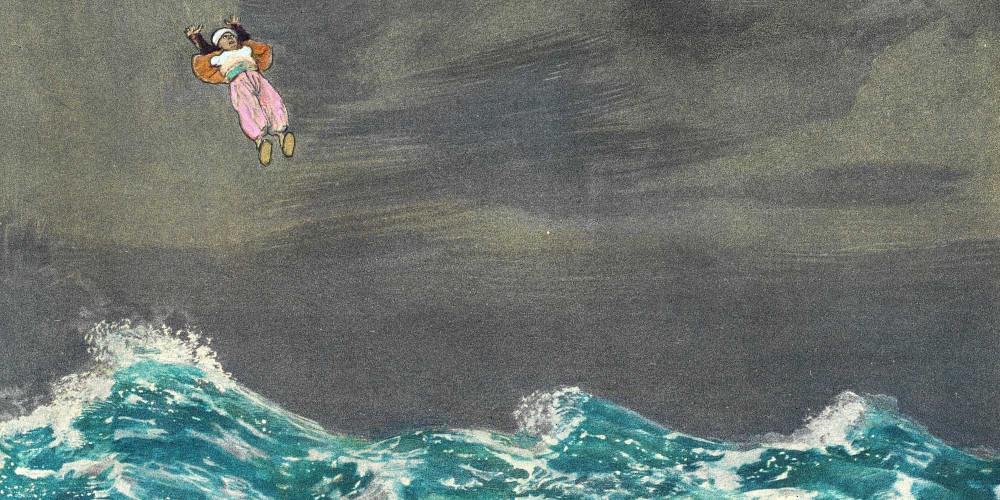

Histoire de Baïbars et des capitaines de police

Le récit du sixième capitaine de police introduit dans l’histoire cadre la dimension du merveilleux conjugué à l’absurde le plus débridé. Au début du récit, Dalal, la fille du sultan se gratte la tête. Un pou en étant tombé, elle le glisse dans une jarre à huile et n’y pense plus. Des années plus tard, le pou bien nourri fait éclater la jarre ; il est devenu aussi gros qu’un buffle du Nil ! Le monstre tué, sa peau écorchée est suspendue à la porte du palais. Qui saura deviner de quelle créature il s’agit emportera la main de la fille du sultan. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le vainqueur, un bel adolescent, n’est autre qu’un ghoul (ogre ou vampire) de la pire espèce qui n’a de cesse de persécuter la jeune femme. Jusqu’à ce qu’un génie femelle la sauve, l’emportant au-dessus de la mer d’émeraude...

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire de la rose marine et de l’adolescente de Chine

Le prince Nourgihân est – littéralement – aveuglant de beauté. Troisième fils du roi Zein El-Moulouk, il voit le jour pour le plus grand bonheur de son père, mais provoque presque aussitôt son malheur. Dans les Mille et Une Nuits, nombreux sont les pères qui meurent à la naissance de leur fils, comme pour leur laisser la place. Mais ici, l’horoscope prédit que si son père regarde l’adolescent, il en deviendra instantanément aveugle. Le père exile donc le fils ; mais comme « on ne peut jamais effacer l’écrit du destin », père et fils se croisent par hasard, et le roi sombre dans la nuit.

Comme dans Les Clés du destin, nul ne peut s’opposer à ce qui est écrit, aussi injuste le sort soit-il. Pourtant, un remède existe : c’est une rose merveilleuse, qui pousse dans l’eau, la « rose marine ». Nourgihân part donc à sa recherche. L’illustration le montre traversant une forêt obscure, où « son brillant visage éclairait seul les ténèbres ». La scène fantastique a sans doute séduit l’artiste : Les arbres portaient par endroits, en guise de fruits, des têtes d’êtres animés, qui se mettaient à ricaner et à rire et tombaient par terre, tandis que sur d’autres branches, des fruits qui ressemblaient à des pots de terre, s’ouvraient en craquant, et laissaient s’échapper de leur cavité des oiseaux aux yeux d’or. »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Histoire de la rose marine et de l’adolescente de Chine

Nourgihân dérobe donc la rose marine à l’adolescente Visage de Lys, fille du roi de Chine, et rend ainsi la vue à son père. Transplantée dans un bassin d’or, la rose a gardé toute sa splendeur. C’est là que la jeune fille la retrouvera, et dans la foulée, épousera Nourgihân.

La seconde partie de ce récit est pour le roi Zein El-Moulouk l’occasion de broder sur le thème de l’échange d’identité et de l’inversion des rôles entre les sexes. Malgré son harem de cent femmes, un roi n’a pas de descendance. Quand une fille lui naît enfin, sa mère la fait passer pour un garçon afin de ne pas décevoir le père. Au moment où l’on marie le faux garçon, un génie lui propose opportunément d’échanger les attributs de leurs sexes. Le mariage consommé, et un bébé en cours, le faux époux veut reprendre ce qui lui appartient. Mais le génie, qui entre temps a perdu sa virginité et attend un enfant, a changé d’avis et veut rester femme : « Je trouvai même que le plaisir des femmes était bien plus durable et de qualité plus délicate que celui des hommes ».

Nous sommes alors à la 959e nuit. À l’issue de la 1001e nuit toute proche, Shéhérazade apprend au roi Schahriar qu’au cours des trois dernières années, elle lui a donné trois fils. C’est encore Doniazade, sa jeune sœur, qui vient à sa rescousse : « Et maintenant, vas-tu faire couper la tête à la mère de tes enfants ? ». Ayant renoncé à ses projets meurtriers, le roi fait de Doniazade l’épouse de son frère. Voici reconstituée la structure du récit initial : deux frères mariés, mais heureux, délivrés du risque d’adultère et du désir de vengeance. Mais les Nuits ne pouvaient s’achever sans la dictée à des scribes des histoires de Shéhérazade, écrites en lettres d’or et distribués dans le pays entier « pour servir d’enseignement aux générations ». Le Livre des Mille et Une Nuits, parfois surnommé Le Livre sans fin mérite bien cette appellation...

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Textes

Nathalie Ryser

Édition

Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2013

Tous droits réservés