-

Article

ArticleL’Iliade et l’Odyssée

-

Album

AlbumHomère et les Muses

-

Article

ArticleHomère, un poète légendaire

-

Article

ArticleLes Muses et l’épopée

-

Article

ArticleLa langue d’Homère

-

Article

ArticleLes récits homériques, de la parole aux écrits

-

Vidéo

VidéoLe panthéon d’Homère

-

Album

AlbumLe panthéon d’Homère

-

Album

AlbumLes dieux dans les vases grecs

-

Album

AlbumL’Iliade et la guerre de Troie

-

Article

ArticleLa guerre de Troie, cadre de l’Iliade

-

Article

ArticleLa réalité de Troie

-

Article

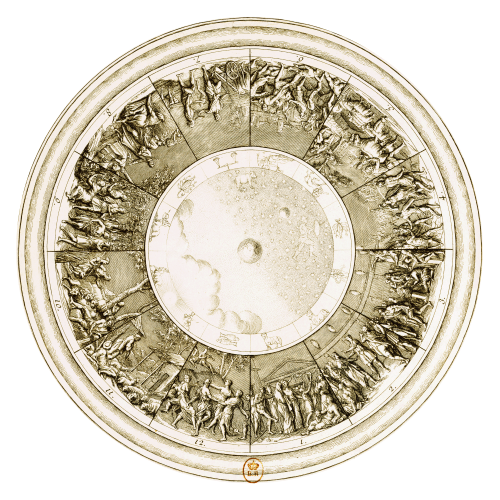

ArticleLe bouclier d’Achille

-

Vidéo

VidéoLe bouclier d’Achille

-

Vidéo

VidéoTroie, mythe et réalité

-

Article

ArticleLes héros, entre hommes et dieux

-

Vidéo

VidéoHéros et héroïnes homériques

-

Vidéo

VidéoHomère, la muse, le poète, le poème, l'héritage

-

Vidéo

VidéoDans le sillage d’Ulysse

-

Album

AlbumL’Odyssée, retour à Itaque

-

Article

ArticlePoséidon et les errances d’Ulysse

-

Vidéo

VidéoUlysse et ses compagnons aveuglent Polyphème

-

Article

ArticleL’Iliade et l’Odyssée vues par les artistes

-

Album

AlbumL’héritage d’Homère

-

Article

ArticleUlysse et les figures de la séduction

La langue d’Homère

© Bibliothèque nationale de France

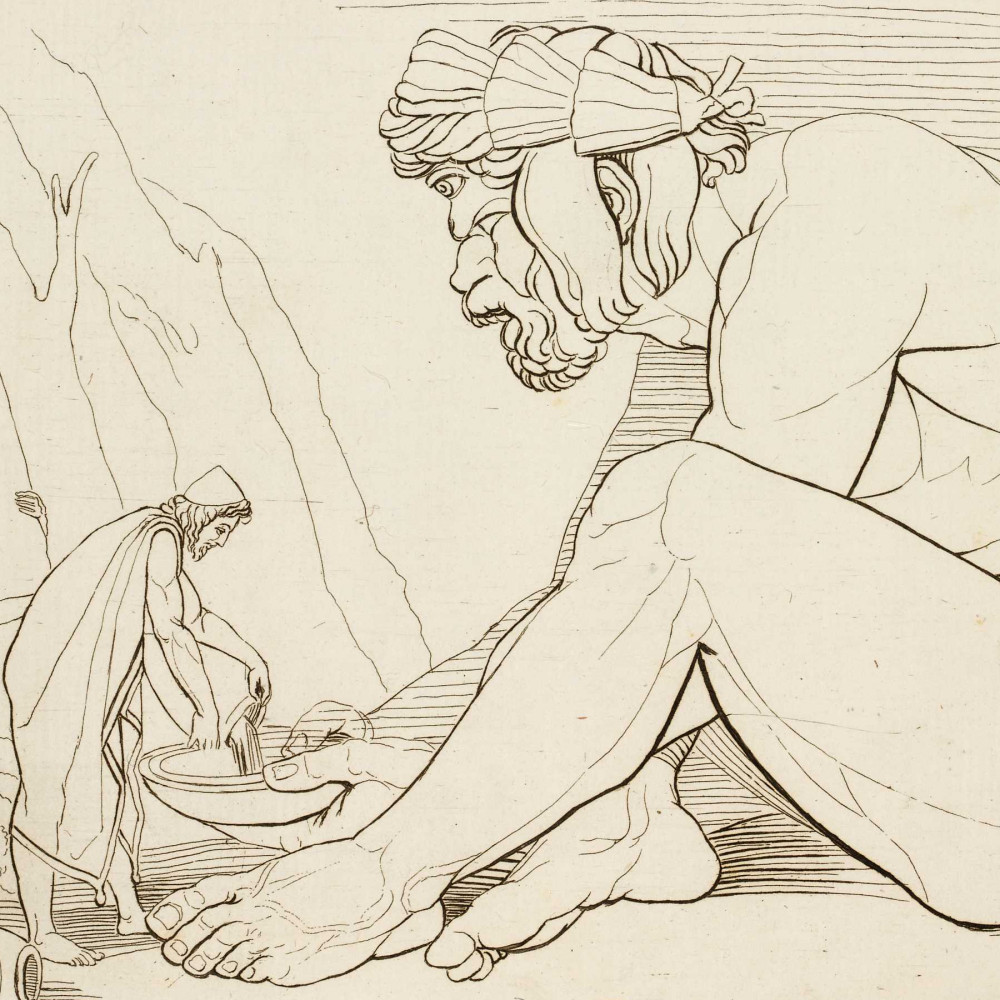

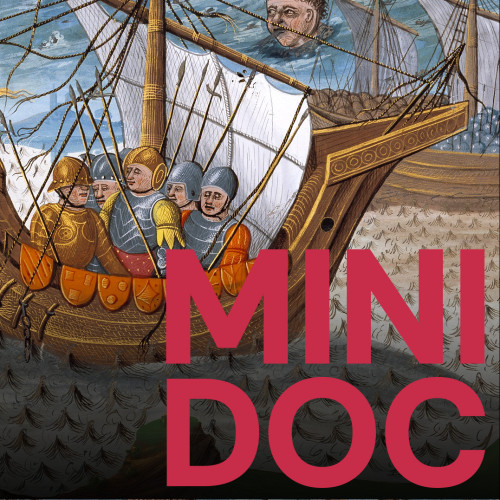

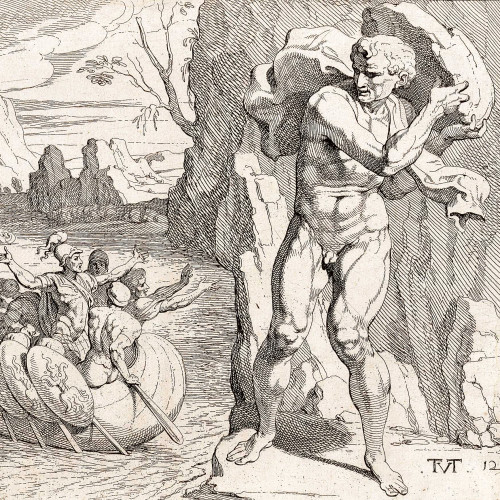

Ulysse offre du vin au Cyclope pour l’enivrer

Enfermé avec ses compagnons par le Cyclope Polyphème, Ulysse enivre ce dernier : ses compagnons l’observent, prudents… il parviendra ensuite à lui crever son œil unique et à lui échapper.

© Bibliothèque nationale de France

La langue d’Homère est une langue composite empruntant surtout à deux dialectes parlés principalement en Asie Mineure, l’ionien et l’éolien. Les 27 000 vers des épopées sont appelés « hexamètres dactyles » : chaque vers est composé de six pieds, qui peuvent être des dactyles (une syllabe longue et deux syllabes brèves) ou des spondées (deux syllabes longues). Cette structure donne un rythme très simple, facile à scander, et aide la mémorisation. « Comme on voit un lion assaillir et tuer, dans un troupeau de bœufs à la démarche torse, un taureau magnanime au fauve pelage, qui gémit, en expirant, sous ses griffes ; ainsi, sous Patrocle, frémit de fureur le chef mourant des guerriers lyciens. » (Iliade, XVI, 487-490)

Un foisonnement d’images

Une des caractéristiques du style homérique est l’emploi constant d’images, souvent longuement développées. Dans l’Iliade, les guerriers sont très fréquemment comparés aux animaux ; ainsi Sarpédon : « On dirait un lion qui attaque des bœufs aux cornes recourbées » (XII, 293) Hector : « Tel un aigle fauve, qui fond sur un vol d’oiseaux picorant le long d’un fleuve, oies ou grues ou cygnes au long cou, tel Hector se rue devant lui… » (XV, 689-692).

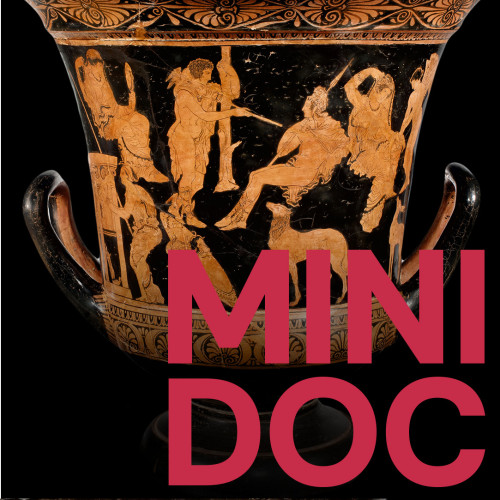

Les dieux prennant part au combat

Les divinités de l’Olympe vont prendre part au combat que Grecs et Troyens s’apprêtent à livrer, tandis que Zeus attend l’issue de la bataille.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

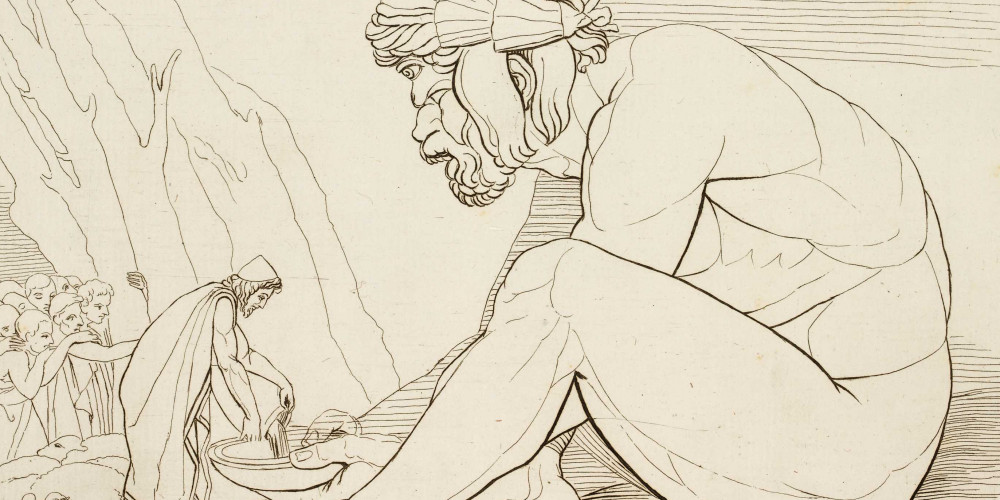

Les dieux-fleuves Scamandre et Simoïs menaçant d’engloutir Achille

Pour arrêter l’ardeur d’Achille et empêcher la ruine totale des Troyens, le fleuve Scamandre soulève et répand ses eaux qui inondent le champ de bataille ; il appelle à son aide le Simoïs et leurs eaux menacent d’engloutir Achille.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les comparaisons sont souvent prises dans le monde rural et renvoient de la guerre à une vie quotidienne paisible, élargissant ainsi le sujet : « avec la lance, [Patrocle] le soulève et le tire par-dessus la rampe du char, comme un homme assis sur un cap rocheux tire hors de la mer un énorme poisson avec un fil de lin et un bronze luisant » (XVI, 405-408)

L’emploi répété de formules et d’épithètes de nature, restes sans doute de la tradition orale, imprime un rythme au récit et suscite un univers d’images poétiques ( « la fille du matin, l’aube aux doigts roses » ou « aurore en robe de safran » ) avec des personnages bien campés, dans un monde harmonieux (les qualificatifs sont toujours positifs). Les héros et héroïnes tout comme les dieux et déesses sont bien caractérisés, avec leurs qualités et leurs petits défauts.

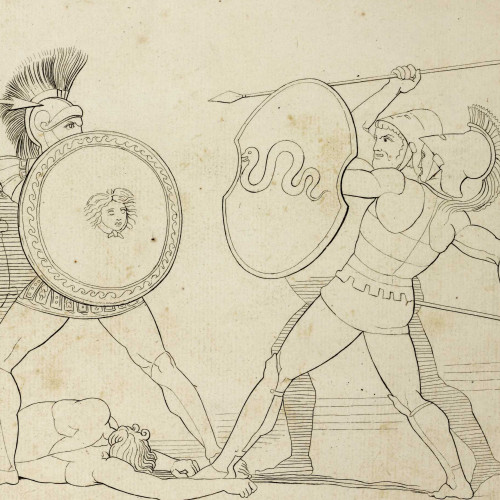

Combats autour du corps de Patrocle

Troyens et Grecs combattent autour du cadavre de Patrocle ; ces derniers veulent empêcher que le corps du défunt ne tombe aux mains de leurs ennemis.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les Vents embrasant le bûcher funèbre de Patrocle

À la prière d’Achille relayée par la messagère Iris, les Vents soufflent et enflamment le bûcher où est posé le corps de Patrocle, très vite réduit en cendres.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Un univers sensitif

Images encore, visuelles et auditives, offertes par les descriptions flamboyantes et très précises des combats : « Le bronze passe droit à travers les dents et coupe la racine de la langue » (Iliade, V, 73-74) On voit les guerriers s’harnacher, se heurter, le sang ruisseler, les entrailles jaillir des corps et les blessures s’ouvrir : « on voit même la mœlle jaillir des vertèbres » (Iliade, XX, 483). On entend les clameurs des combattants, les cris de guerre, le fracas des armes qui se croisent et de la chute des hommes en armes : « il tombe avec fracas, et ses armes sonnent sur lui » est une phrase plusieurs fois répétée dans l’Iliade.

Dans l’Odyssée, la description de la lutte contre le Cyclope est tout aussi minutieuse et sonore : « Comme quand le forgeron plonge une grande hache ou une doloire dans l’eau froide pour la tremper, le métal siffle, et là gît la force du fer, ainsi son œil sifflait sous l’action du pieu d’olivier » (Odyssée, IX). Images fortes, violentes, à côté d’autres évoquant le calme et la beauté, comme chez Circé : « L’une jetait sur les fauteuils de superbes étoffes/de pourpre, après avoir mis dessous un linon ; la deuxième, face aux fauteuils, dressait des tables en argent, et posait dessus des corbeilles d’or ; la troisième mêlait un doux vin au bouquet de miel dans un vase d’argent, et disposait des coupes d’or » (Odyssée, X, 352-357).

Homère sollicite constamment l’ouïe et la vue, mais aussi le goût et l’odorat, par les descriptions de festins ou d’holocaustes aux dieux, ou encore l’évocation du parfum des déesses : ainsi au chant XIV de l’Iliade, lorsque Héra se prépare pour séduire Zeus et l’endormir, elle oint son corps : « avec une huile grasse, divine et suave, dont le parfum est fait pour elle ; quand elle l’agite dans le palais de Zeus au seuil de bronze, la senteur en emplit la terre comme le ciel ». Dans l’Odyssée, au chant IX, le lecteur goûte le « fruit doux comme le miel » dont se nourrissent les Lotophages, et aspire le « parfum suave, inouï, dont on eût eu peine à s’abstenir » du « vin rouge aussi doux que le miel », nectar divin dont Ulysse enivre le Cyclope.

La parole souveraine

La place de la parole est primordiale dans le récit homérique. Les héros sont bavards ; ils déclinent leur identité, souvent même leur généalogie, et racontent leur vie avant de combattre l’ennemi. Ils s’affrontent d’abord avec des mots avant le corps à corps, s’interpellent, s’invectivent, s’insultent jusqu’au dernier soupir. Dans l’Odyssée, Nestor, puis Ménélas parlent longuement de leur retour et d’Ulysse à son fils Télémaque. Ulysse lui-même raconte ses aventures aux Phéaciens du chant IX au chant XII, créant ainsi sa propre légende. Mais la parole est un outil pour « l’homme aux mille ruses », elle est souvent travestie et même mensongère, contrairement à celle des héros de l’Iliade. Ulysse invente des histoires pour cacher son identité, pour tromper ou pour éprouver son interlocuteur, comme le porcher Eumée, au chant XIV.

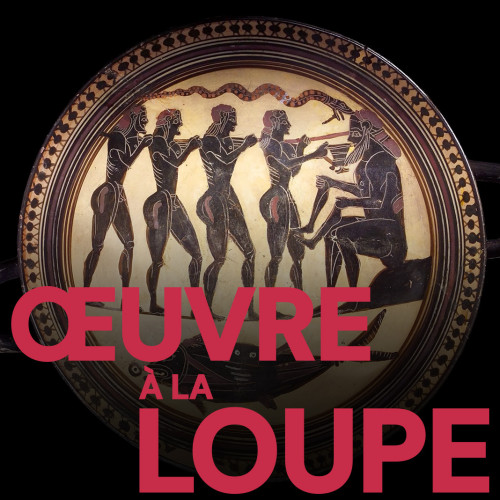

Deux guerriers debout conversant

Ces deux guerriers face à face, l’un jeune, l’autre âgé, ont été décrits comme « Ulysse et Diomède conversant », bien qu’aucune inscription ne permette de l’assurer. Le premier, à gauche, barbu, est vêtu d’une cuirasse dont on aperçoit les lambrequins et coiffé d’un casque à cimier ; il tient un bouclier rond à épisème et une lance. Devant lui un jeune homme, casqué, une chlamyde rejetée dans le dos lui laissant le corps nu.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

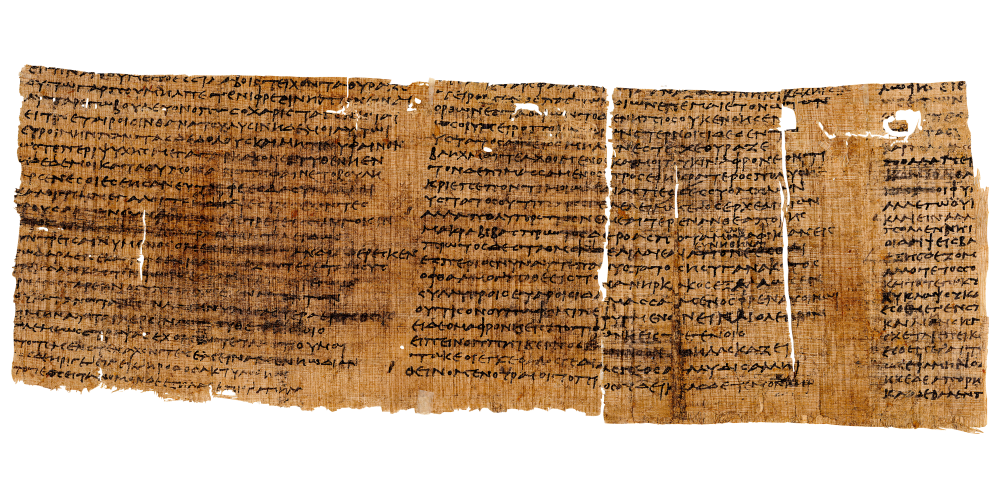

L’une des plus anciennes éditions de l’Odyssée

Ce fragment d’un rouleau de papyrus constitue l’un des plus anciens témoignages d’une édition de L’Odyssée. Le rouleau comportait deux chants (IX et X) et les fragments conservés donnent la fin de l’épisode du Cyclope et le début de celui d’Éole. Malgré la présence de lettres n’appartenant pas au texte, ce n’est pas un palimpseste : le remploi en cartonnage de momie a entraîné des phénomènes d’offset. Mais le demi-format et l’aspect cursif de l’écriture indiquent qu’il ne s’agit pas pour autant d’une édition de luxe. Une première main a copié le texte puis ajouté des corrections suivant un autre modèle. Des modifications ont également été apportées par une seconde main. Le texte est parfois raturé : certaines corrections rapprochent le texte du papyrus de celui de la vulgate – notre texte de référence privilégié par la tradition médiévale –, d’autres l’en éloignent. Les traits obliques dans la marge correspondent à un décompte décimal des vers. Sur un autre fragment du même volumen (colonne IX), un delta signale en marge le 400e vers depuis le début du rouleau. Il correspond en fait au v. 396 de la vulgate, les vers additionnels et omis devant être pris en compte. Ce signe confirme l’hypothèse que la division en chants était connue avant l’édition d’Aristarque.

© Institut de papyrologie

© Institut de papyrologie

Autre caractéristique de la manière d’Homère : l’humour, que l’on ne trouve guère habituellement dans les épopées. Ainsi, par exemple, au chant XVI de l’Iliade, Patrocle atteint Cébrion (le conducteur de char d’Hector) au front ; celui-ci tombe du char sous les railleries de Patrocle : « Ah ! qu’il est souple, celui-là ! quelle aisance dans ses sauts ! S’il se trouvait un jour sur la mer poissonneuse, ce chercheur d’huîtres-là nourrirait bien des gens, en sautant ainsi du haut d’une nef, même par gros temps. » Situation amusante dans l’Odyssée, au chant XIII : Ulysse se réveille dans sa patrie et ne se reconnaît pas ; Athéna, sous les traits d’un jeune pâtre, lui révèle qu’il est à Ithaque. Ulysse, méfiant, se fait passer pour un Crétois et raconte toute une histoire qui amuse la déesse « dont l’œil étincelle » ; elle se moque de lui : « Il serait fourbe et astucieux, celui qui te vaincrait en quelque ruse que ce soit, fût-il un dieu ! Ô malin, ô subtil, ô jamais rassasié de ruses, ne vas-tu pas, même dans ton pays, abandonner cette passion pour le mensonge et les fourbes discours ? »

La société dépeinte par Homère repose sur deux piliers : la liberté de parole et la loi de l’hospitalité. La liberté de parole est totale chez les héros comme chez les dieux de l’Iliade ; la loi de l’hospitalité, bafouée par Pâris – ce qui déclenche la guerre –, est omniprésente dans l’Odyssée : Ulysse s’en réclame chez le Cyclope et bénéficie pleinement de ses rites chez les Phéaciens.

À travers les chants de l’Iliade et de l’Odyssée, à travers cette langue flamboyante d’images, saturée d’impressions sensibles, le poète laisse transparaître l’amour de la vie – amour de la nature et des hommes, goût de la bonne chère, du vin, des jeux, des danses et des chants, de la musique. Les héros de l’Iliade ne se battent pas par amour de la guerre. Ils se respectent les uns les autres, même s’ils s’injurient dans le feu de l’action. Quant à Ulysse, son amour de la vie prend la forme d’un attachement indéfectible à sa patrie, à sa famille, à sa maison.

Provenance

Cet article provient du site Homère, sur les traces d’Ulysse (2006).

Lien permanent

ark:/12148/mm2jz4fjqb2k7