-

Article

ArticleL’Iliade et l’Odyssée

-

Album

AlbumHomère et les Muses

-

Article

ArticleHomère, un poète légendaire

-

Article

ArticleLes Muses et l’épopée

-

Article

ArticleLa langue d’Homère

-

Article

ArticleLes récits homériques, de la parole aux écrits

-

Vidéo

VidéoLe panthéon d’Homère

-

Album

AlbumLe panthéon d’Homère

-

Album

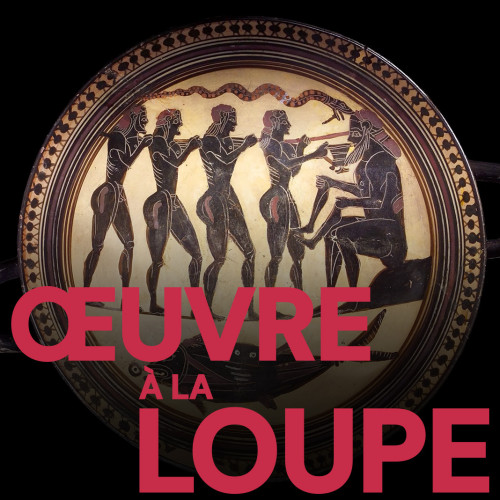

AlbumLes dieux dans les vases grecs

-

Album

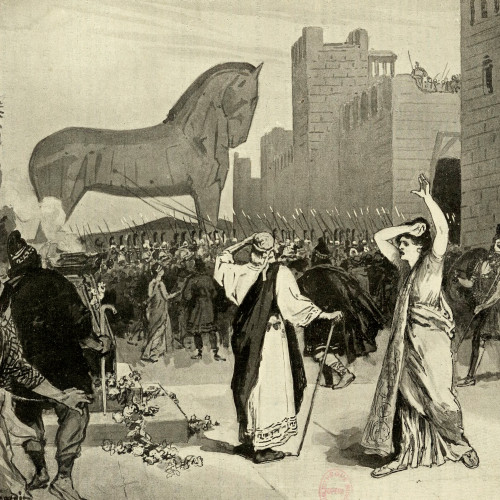

AlbumL’Iliade et la guerre de Troie

-

Article

ArticleLa guerre de Troie, cadre de l’Iliade

-

Article

ArticleLa réalité de Troie

-

Article

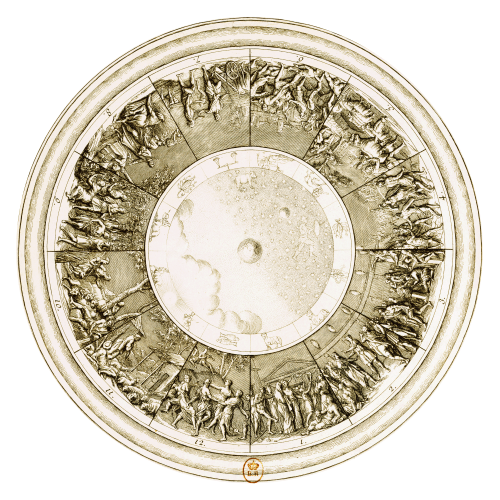

ArticleLe bouclier d’Achille

-

Vidéo

VidéoLe bouclier d’Achille

-

Vidéo

VidéoTroie, mythe et réalité

-

Article

ArticleLes héros, entre hommes et dieux

-

Vidéo

VidéoHéros et héroïnes homériques

-

Vidéo

VidéoHomère, la muse, le poète, le poème, l'héritage

-

Vidéo

VidéoDans le sillage d’Ulysse

-

Album

AlbumL’Odyssée, retour à Itaque

-

Article

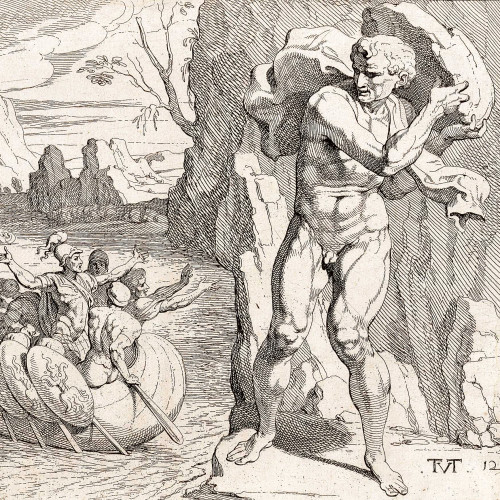

ArticlePoséidon et les errances d’Ulysse

-

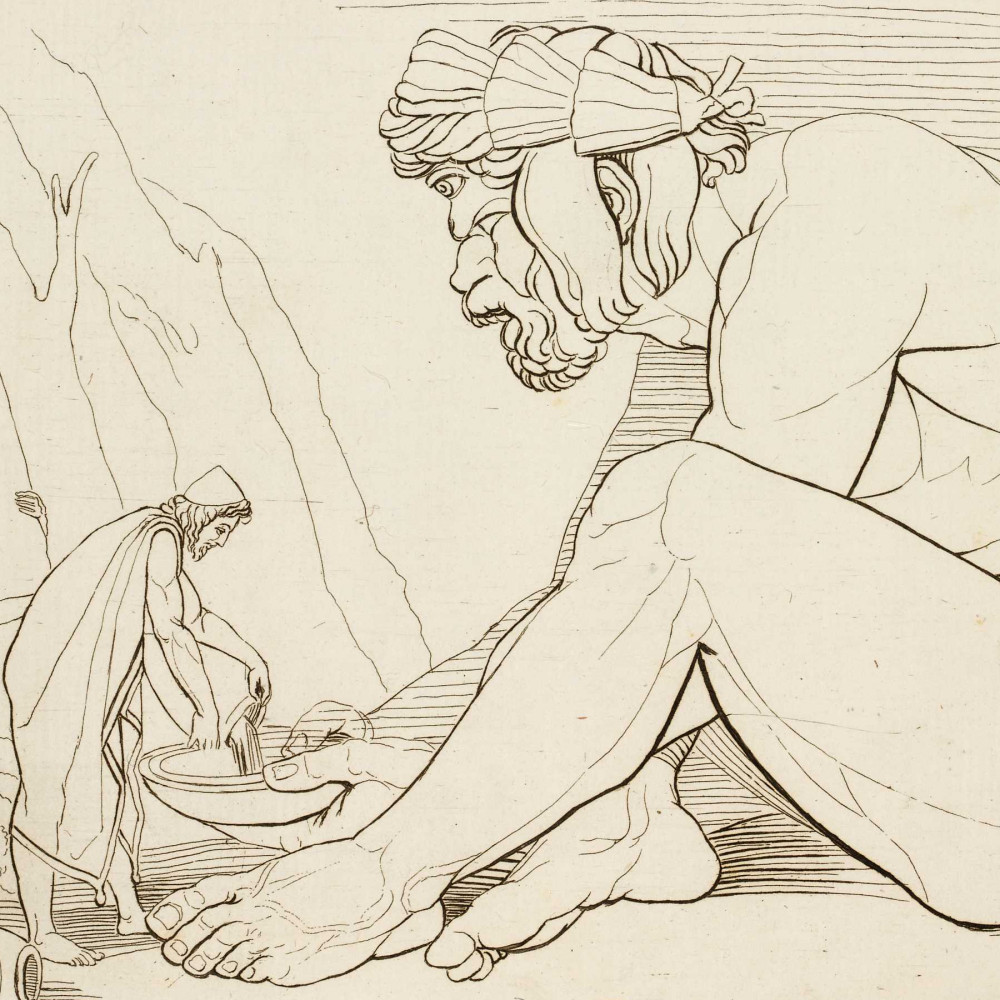

Vidéo

VidéoUlysse et ses compagnons aveuglent Polyphème

-

Article

ArticleL’Iliade et l’Odyssée vues par les artistes

-

Album

AlbumL’héritage d’Homère

-

Article

ArticleUlysse et les figures de la séduction

La réalité de Troie

© Bibliothèque nationale de France

L’Hellespont, royaume de Priam

Les Anciens ne doutaient pas de la réalité historique de la guerre de Troie. Des traditions grecques divergentes la situaient entre les 14e et 12e siècles avant notre ère, vers 1260 selon Hérodote. C’est au 18e iècle que l’historicité de la guerre de Troie est mise en doute en même temps qu’est discutée l’existence d’un unique poète nommé Homère. La science rationnelle et critique des Lumières dénie toute vérité à l’Iliade, reléguée au rang de simple fable, voire de manuel scolaire destiné à l’apprentissage du grec. Le site même de Troie tombe alors dans l’oubli.

Levée en 1786 par le major de vaisseau Laurent Jean-François Truguet et l’astronome A. Tondu sur les instructions du comte Marie-Gabriel de Choiseul-Gouffier, ambassadeur du Roi à Constantinople et grand amateur d’antiquités, cette carte nautique offre une représentation très précise de l’entrée du canal des Dardanelles, objet d’âpres convoitises entre puissances à la fin du 18e siècle. Les défenses de la région sont soulignées par l’indication des forteresses (Château d’Europe / Château d’Asie) jalonnant les deux rives. À l’entrée sud du Détroit, on aperçoit un château - aujourd’hui Kim Kalé - au pied duquel est donné le plan d’une ville non dénommée. Sa situation dans la boucle du Scamandre n’est pas sans évoquer l’antique Troie, objet de tant de recherches passionnées de la part de voyageurs européens hantés par les récits d’Homère. Le tropisme de l’Antiquité est suggéré également par les ruines antiques qui ornent le cartouche de titre.

© Bibliothèque nationale de France

© BnF – Éditions Multimédias

Troie, mythe et réalité

Homère, qui aurait vécu au 8e siècle avant J.-C., époque du développement des cités-États, aurait raconté des événements qui se seraient produits quatre siècles auparavant, vers 1250 avant J.-C., à la fin de la civilisation mycénienne.

La guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? Ce que raconte Homère a-t-il existé ? Ces questions se posent et sont débattues depuis les premiers historiens grecs, qui s’accordent sur la durée de la guerre (dix ans), mais font varier ses dates entre 1344 et 1150.

À la recherche du site de Troie

À partir de 1870, des réponses sont proposées. Un riche commerçant allemand, Heinrich Schliemann, amateur passionné, fouille Hissarlik, où les Anciens situaient Troie, près de l’entrée sud du détroit des Dardanelles, sur une colline surplombant une plaine fertile, à quelques kilomètres de la mer Égée. Au bout de trois ans, il découvre des objets d’or (diadème, boucles, bagues), qu’il croit être le « trésor de Priam ».

Portrait de Heinrich Schliemann

C’est Frank Calvert qui le premier a localisé le site de Troie en Turquie, sur la butte d’Hissarlik - « l’endroit de la forteresse » en turc - conformément à la tradition. Dans les années 1870, le site est fouillé par Heinrich Schliemann qui allait sortir Troie de terre à la stupéfaction de ses contemporains. Malgré son empressement, ses méthodes rudimentaires et ses erreurs d’appréciation, Schliemann jette les bases d’une science nouvelle promise à un grand avenir : l’archéologie. Vingt années durant il fouille sans relâche le monde homérique : Troie, Mycènes, Tirynthe, Ithaque, toute une civilisation oubliée allait renaître, celle des royaumes mycéniens.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

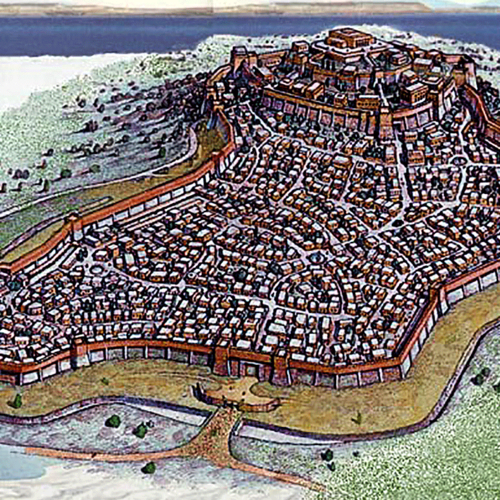

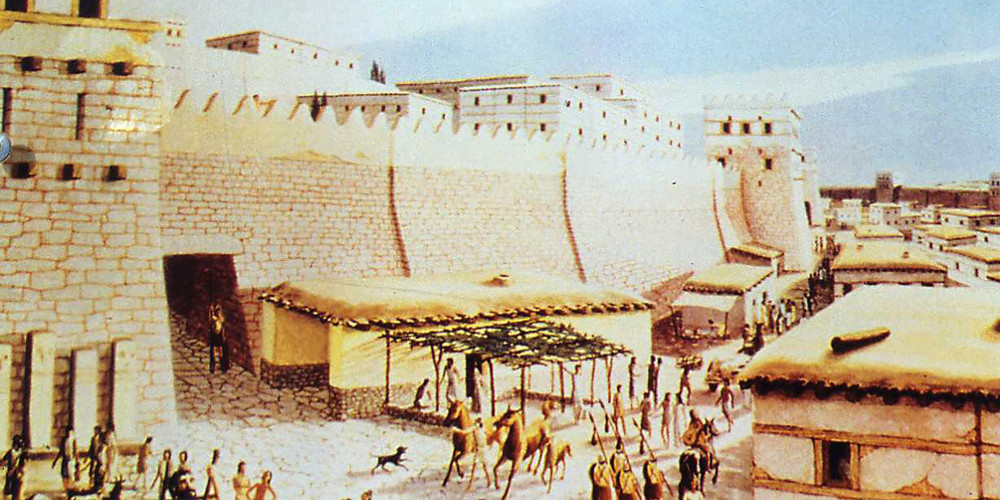

Reconstitution de Troie

La cité exhumée par Schliemann n’était qu’une fort modeste forteresse sise sur l’étroite butte d’Hissarlik. Il faut attendre 2001 pour que des mesures électromagnétiques effectuées par le Dr Korfmann révèlent qu’au pied de la citadelle s’étendait une ville basse capable d’accueillir jusqu’à dix mille habitants.

Les dernières révélations archéologiques permettent aujourd’hui de se faire une idée précise de la véritable Troie : une cité anatolienne prospère, située aux confins du monde oriental et dressée face à un Occident qui s’arme et s’organise. Carrefour commercial des routes maritimes et terrestres vers l’est, Troie suscite au 13e siècle avant notre ère la convoitise des Grecs qui durent mener plusieurs expéditions militaires, avant que la cité ne soit dévastée par un violent incendie puis abandonnée cinq cents ans. Troie renaît comme colonie grecque à l’époque d’Homère qui, ne sachant rien des Hittites, prête à ses Troyens les mœurs de son propre monde.

© Université de Tübingen, Allemagne, 2007

© Université de Tübingen, Allemagne, 2007

Critiqué par la communauté scientifique, Schliemann fait appel à un jeune archéologue, Wilhelm Dörpfeld. L’étude de la civilisation mycénienne (1600 - 1200 avant J.-C.) débute, avec d’importantes découvertes dans le Péloponnèse, autour de Mycènes. Les archéologues vont continuer à s’intéresser au site d’Hissarlik : Carl Blegen, de 1935 à 1938, John Manuel Cook, de 1970 à 1973, Manfred Korfmann, de 1988 à 2005, et, encore en 2006, Ernst Pernicka. Les différentes campagnes de fouilles ont mis au jour les restes superposés de neuf villes, étiquetées de la plus ancienne (Troie I, entre 3000 et 2500 avant notre ère) à la plus récente, d’époque romaine. Aucune ne correspond vraiment à la cité de Priam, même si les traces d’un incendie dévastateur ont pu être relevées sur les ruines de Troie VII a, découverte par Carl Blegen, dont les dates pourraient coïncider (entre 1300 et 1260) ; toutefois la taille en semble bien médiocre, mais la tradition orale a pu exagérer l’importance de la cité… En revanche, Troie VI, datée entre 1800 et 1300, laisse imaginer une grande ville avec des fortifications impressionnantes ; Dörpfeld y croyait, bien qu’il fût établi qu’elle n’avait pas été détruite par un siège, mais par un tremblement de terre, vers 1275.

C’est la période de la Troie la plus puissante. On y a trouvé beaucoup de squelettes de chevaux. La plus riche est Troie II (entre 2 500 et 2 200) avec ses trésors découverts par Schliemann. En 1 876, Schliemann découvre à Mycènes et Tirynthe des tombes royales contenant des fresques, céramiques, objets en bronze et en or, dont un masque porté par un squelette que le chercheur enthousiaste attribue à Agamemnon. Ces découvertes ont fait penser qu’Homère évoquait la Grèce de la fin de la civilisation mycénienne ; les lieux cités dans les poèmes épiques correspondent à des sites archéologiques. De plus, on a retrouvé dans les fouilles de monuments de cette époque des objets précisément décrits par le poète, comme la coupe de Nestor, au chant XI : « Elle est ornée de clous d’or. Elle a quatre anses et deux colombes d’or becquetant à côté de chacune et un support double au-dessous. »

Vue de la Troade depuis Pergame

Hérodote (Enquête VII, 43) précise que Xerxès, prêt à envahir la Grèce en 480 av. J.-C., « voulut monter à Pergame, l’antique citadelle de Priam, pour la contempler et offrir un sacrifice de mille bœufs à l’Athéna d’Ilion. Les mages versèrent des libations aux mânes des héros. » Mais cette Ilion correspond-elle à la Troie homérique ? Strabon en doutait, situant la cité de Priam quelques kilomètres plus au Sud sur la côte.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Vue depuis le tombeau d’Achille

Quand Alexandre le Grand débarque en 334 av. J.-C. sur la côte asiatique, il se rend sur le tombeau d’Achille avant de mener sa grande conquête de l’Orient. Il s’agit d’un tumulus, c’est-à-dire un monticule de terre élevé sur une tombe, formant un amer bien visible depuis la côte. Les autres tumulus qui bordent le rivage phrygien passaient eux aussi pour des tombeaux de héros de la guerre de Troie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

À la recherche de la société troyenne

En 1939, Blegen découvre, au fond de la baie de Navarin, un palais mycénien et des tablettes d’argile durcies par le feu, écrites en linéaire B (écriture syllabique déchiffrée en 1953), qui se révèlent être des archives d’administrations royales du type de celles d’Asie Mineure ou d’Égypte. Ces tablettes révèlent une organisation de la vie économique et un système social très éloignés de ceux décrits par Homère. Le poète ne fait aucune allusion aux scribes royaux et n’évoque qu’une seule fois, rapidement, des « signes funestes » tracés sur des « tablettes repliées » (Iliade, chant VI). La société mycénienne est dominée par le palais du roi, alors que les rois achéens ne sont pas des souverains absolus, Agamemnon, le roi des rois, ne prend jamais de décision seul, il réunit l’Assemblée des guerriers. Les Mycéniens enterraient leurs morts, les Achéens et les Troyens les incinèrent. Ainsi, Moses Finley, tout en admettant quelques réminiscences des temps mycéniens (lieux, armes, équipements, chars), voit dans la société décrite par Homère celle des « siècles obscurs », époque pour laquelle nous n’avons aucune trace d’écriture.

L’apogée de Troie

On a longtemps douté que le site fouillé par Schliemann soit bien celui décrit par Homère. En effet, la cité exhumée n’est qu’une modeste forteresse, de 137 mètres sur 187 mètres, ne pouvant guère accueillir que trois cents habitants tout au plus, fort loin de la grande cité de l’Iliade aux cinquante mille Troyens. Les fouilles entreprises par le Dr Manfred Korfmann à partir de 1988 allaient lever les doutes. Des mesures électromagnétiques ont révélé les vestiges d’une ville basse qui s’étendait aux pieds de la citadelle sur 350 000 m2, pouvant loger jusqu’à dix mille personnes : une puissance considérable pour l’époque.

Reconstitution pédagogique

Reconstitution pédagogique

Les études archéologiques ont bien établi la réalité d’un grand bouleversement en Méditerranée autour de 1200 avant J.-C., ayant entraîné la disparition de la civilisation mycénienne, ce qui a été appelé par les Égyptiens l’invasion des « Peuples de la mer ». Palais et forteresses sont détruits, les traces d’écriture disparaissent : elle n’a plus lieu d’être puisqu’elle ne servait, d’après les témoignages actuels, qu’à répondre aux besoins administratifs du palais ; une migration s’opère vers les îles du Dodécanèse et Chypre. L’unité rompue laisse place à de petits États disparates. C’est la période dite des « siècles obscurs » (1200 à 800 avant J.-C.), marquée par l’utilisation du fer à la place du bronze, l’invasion des Doriens au 11e siècle, qui s’installent dans le Péloponnèse et en Crète, et une importante émigration grecque, progressive, vers l’Asie Mineure.

Le 8e siècle (époque archaïque, 800 à 500 avant J.-C.) ouvre une ère nouvelle : c’est le retour de l’écriture, écriture alphabétique cette fois, dérivée de celle des Phéniciens. Il semblerait que les Grecs aient utilisé l’écriture d’abord pour noter de la poésie. Ainsi situe-t-on Homère et ses poèmes à cette époque. Les premiers jeux Olympiques naissent en 776. C’est aussi à partir du 8e siècle qu’apparaissent les cités-États (polis), structure communautaire typique du monde grec qui verra son apogée à l’époque classique (500 à 350 avant J.-C.) avec l’institution de la démocratie. Pour certains, la société décrite par Homère est celle de la cité : les Achéens, armée de coalition, ne constituent peut-être pas une cité, mais ils en possèdent les deux institutions essentielles, l’Assemblée de tous les guerriers et le Conseil des chefs ; de même, Priam est entouré du Conseil des vieillards et Hector consulte l’Assemblée des guerriers. « L’Iliade n’est pas concevable sans une certaine présence de la cité. La cité des dieux nous fait ainsi connaître la manière dont s’est développée la cité des hommes à l’âge archaïque » (Pierre Vidal-Naquet, Le Monde d’Homère).

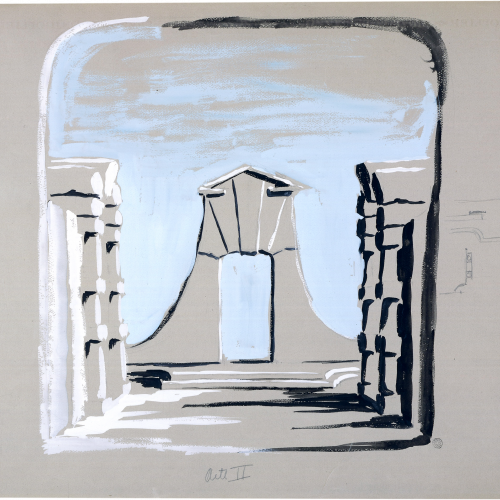

Les remparts de Troie

Les fouilles ont révélé neuf cités superposées qui se sont succédé sur le site entre 3000 avant notre ère et 300 après, appelées de I à IX par convention, depuis les premières fondations fortifiées au néolithique (Troie I, 3000 - 2500 av. J.-C.) jusqu’à l’époque hellénistique et romaine (Troie IX, 400 av. - 300 apr. J.-C.).

La Troie homérique correspondrait à Troie VII, celle des XIIIe et XIIe siècles av. J.-C., dont on distingue deux niveaux : Troie VIIa, entre 1300 et 1260 av. J.-C., détruite par un violent incendie, et Troie VIIb, des ruines consolidées et réoccupées quelque temps avant un abandon durable de cinq siècles. La huitième Troie renaît vers 700 av. J.-C. d’un style colonial typiquement grec.

© Hervé Jézéquel

© Hervé Jézéquel

Homère n’était pas un historien, mais un poète. Il est admis aujourd’hui que ses récits sont composés d’éléments d’époques différentes, transmis par la tradition orale, qui fait la part belle à l’imaginaire. Et il n’en demeure pas moins que la chute de Troie a représenté dans l’esprit des Grecs un événement d’une telle importance qu’ils l’ont choisie comme point de départ de leur histoire.

Provenance

Cet article provient du site Homère, sur les traces d’Ulysse (2006).

Lien permanent

ark:/12148/mmkc87hb9fdcq