-

Article

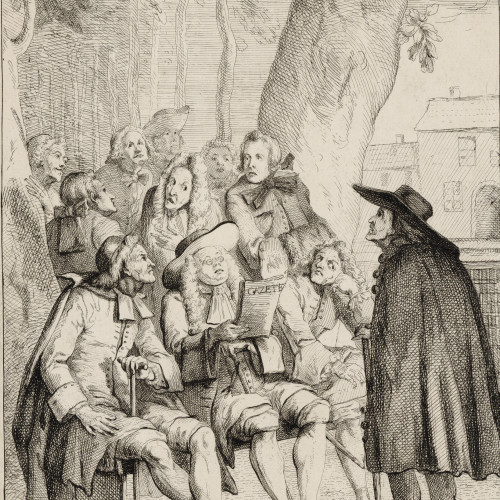

ArticleLa naissance de la presse

-

Album

AlbumCinq siècles d’histoire de la presse

-

Article

ArticleLa liberté de la presse à travers les siècles

-

Article

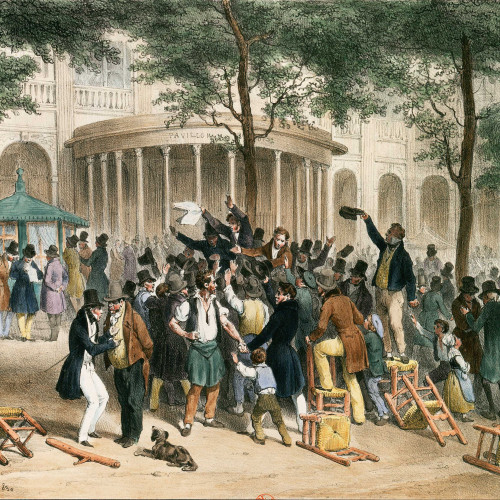

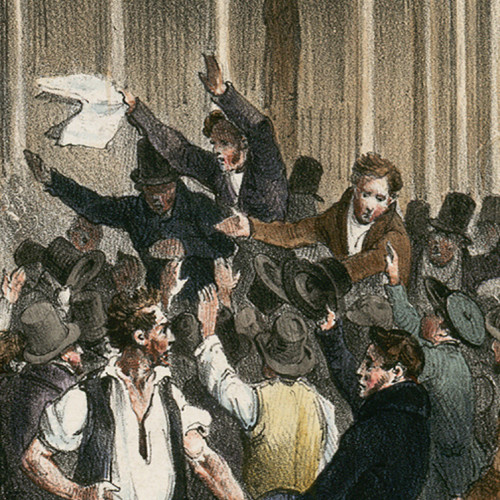

ArticleLa révolution de la presse populaire

-

Album

AlbumLa fabrique de l’information

-

Article

ArticleLe journal, un magasin d’images

-

Album

AlbumLa caricature et la censure au 19e siècle

-

Vidéo

VidéoDes vulgarisateurs engagés

-

Article

ArticlePopularité de la presse quotidienne (1890-1910)

-

Article

ArticleNaissance d’un journalisme de terrain

-

Article

ArticleL’agence Havas : L’ancêtre de l’AFP

-

Album

AlbumJournaux de tranchées

-

Article

ArticleLa chute des quotidiens

-

Album

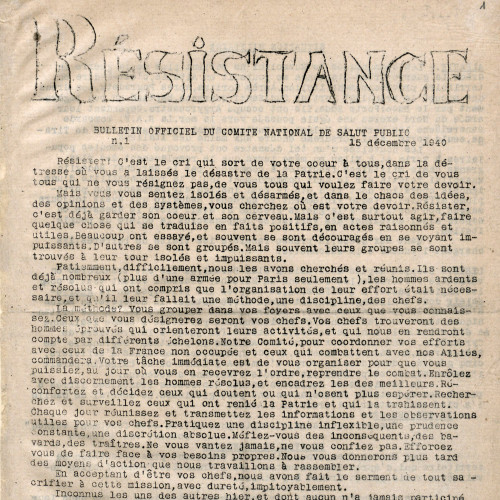

AlbumLa presse clandestine de la Résistance

La fabrique de l’information

Comment l’information s’élabore-t-elle, au gré des temps politiques, des évolutions sociales, structurelles et techniques, depuis la préhistoire des gazettes jusqu’à l’explosion des tweets ?

Des progrès techniques

L’histoire de la presse en France est aussi faite de grandes évolutions technologiques dans les domaines de la transmission des nouvelles, de la production des journaux et de leur diffusion. Si la presse écrite s’est révélée un moteur de certains progrès techniques, ceux-ci ont parfois conditionné à terme les révolutions vécues par les entreprises de presse.

© AFP Photos

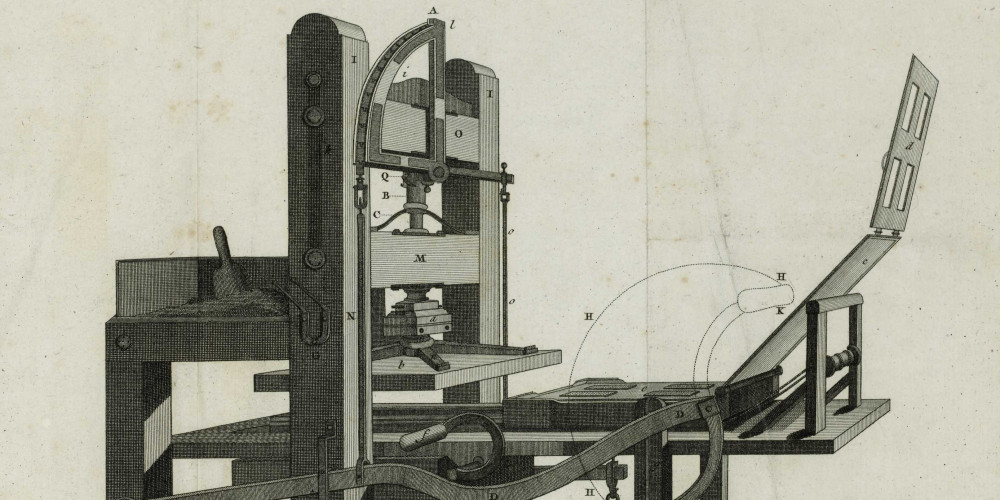

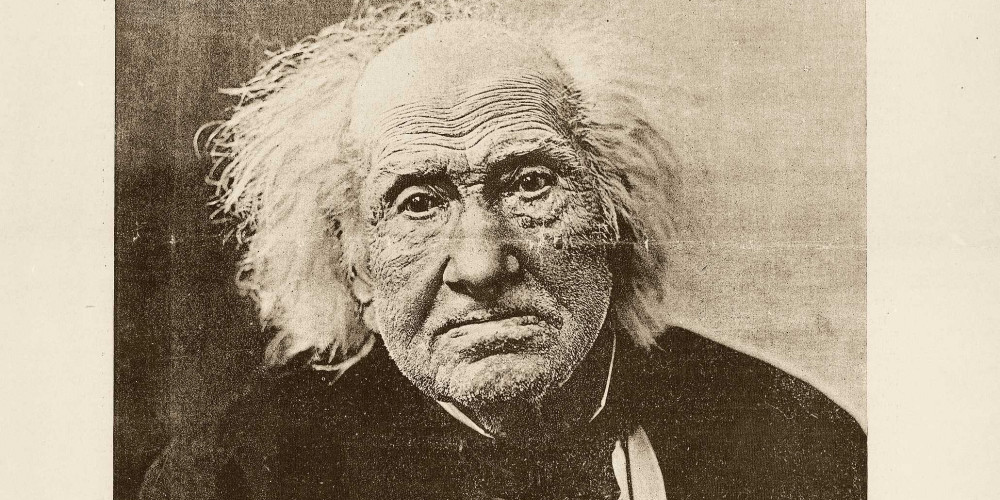

Le règne de la presse à bras

Sous l’Ancien Régime, le matériel d'impression des « gazettes » ne change pas beaucoup depuis son invention par Gutenberg. La presse à bras mobilise beaucoup d’énergie humaine et impose une composition à la main, caractère par caractère, ligne à ligne. À la fin de l'Empire, la presse anglaise Stanhope accélère le rendement, mais sans fondamentalement modifier le procédé.

© Bibliothèque nationale de France

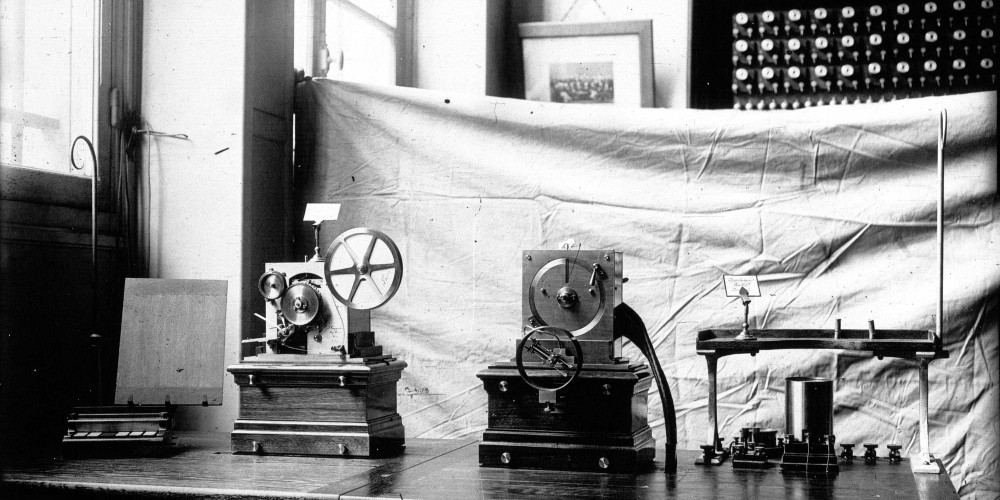

Des nouvelles de plus en plus rapides

Dans le domaine de la transmission des nouvelles, les progrès techniques du début du 19e siècle sont fulgurants. Le télégraphe de Chappe est une révolution : deux heures suffisent à un discours de Napoléon III pour être connu à Alger en 1858. Puis la pose de câbles sous-marins et l’invention de transcripteurs plus rapides rendent le télégraphe électrique indispensable à tous les journaux.

© Bibliothèque nationale de France

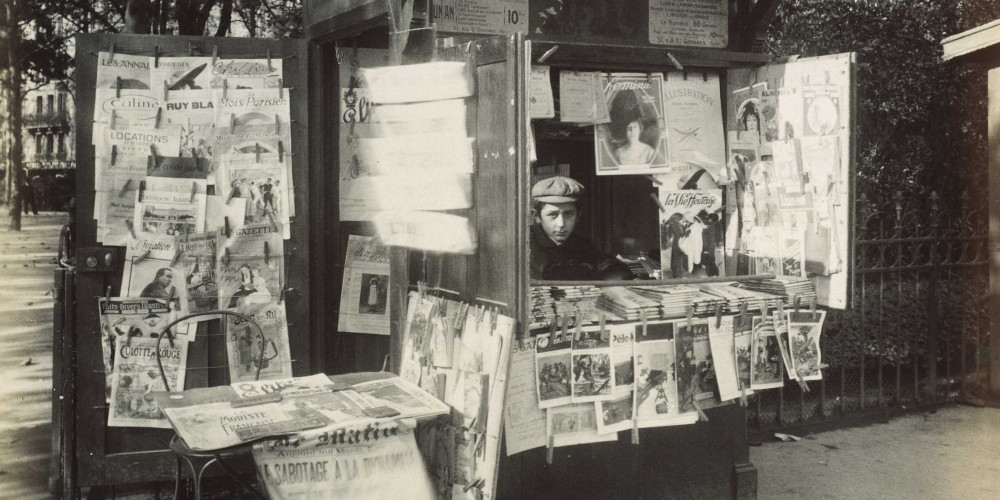

Distribuer les journaux

Les progrès du chemin de fer assurent une distribution des journaux toujours plus rapide et permettent aux quotidiens des grandes villes régionales de prendre progressivement le pas sur les petits journaux locaux et aux quotidiens parisiens d’être plus lus en province que dans la capitale.

© Bibliothèque nationale de France

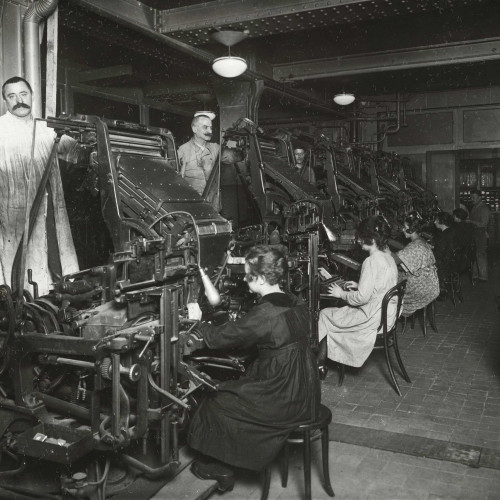

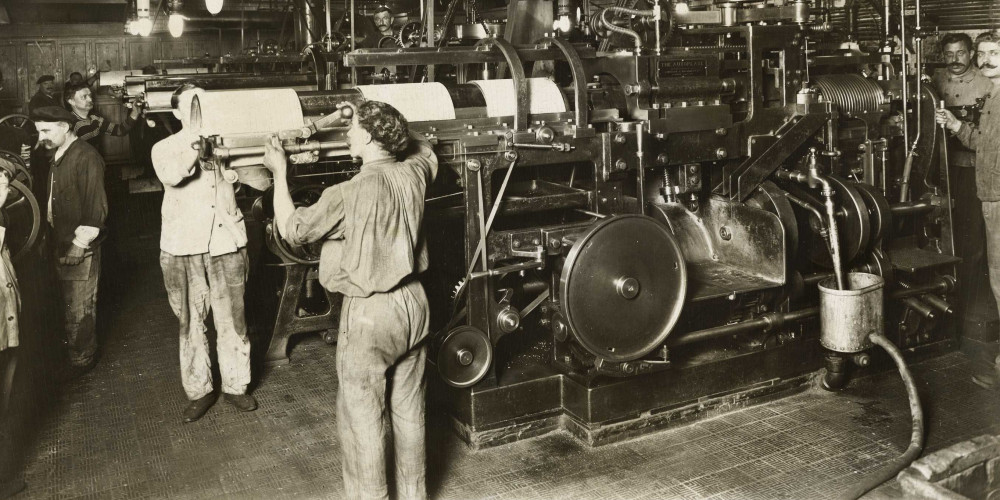

La révolution de la presse populaire

Au 19e siècle, la fabrication passe au stade industriel. Le linotype accélère la composition et favorise l'augmentation de la pagination. Dans les années 1820, l'impression sur cylindre et l'utilisation de la vapeur augmentent la cadence des presses mécaniques. Bientôt arrivent les rotatives, symboles de la presse de masse, qui permettent des tirages de 50 000 exemplaires à l'heure.

Le papier de bois a remplacé le papier de chiffon. Le Petit Parisien possède même sa propre usine de papier.

Les journaux les plus importants s'installent au cœur des grandes villes et rassemblent en un même immeuble rédaction, administration, imprimerie, soit des centaines de collaborateurs aux fonctions différenciées.

© Bibliothèque nationale de France / Fonds du journal L’Aurore / Droits réservés

Les premières images dans la presse

L’image comme vecteur d’information s’impose dans la presse du 19e siècle. Bien avant la photographie, les journaux accueillent des images sous la forme de gravures, notamment la gravure sur bois, facilement insérables dans les formes typographiques.

© Bibliothèque nationale de France

La photographie dans la presse

C’est au tournant des 19e et 20e siècles que la photographie prend le pas sur les autres images d’actualités grâce à la similigravure qui en rend possible la reproduction à côté du texte. Dès lors, les photographies en noir et blanc se répandent dans la presse.

© Bibliothèque nationale de France

Transmission des photographies

Il ne manque à la photographie que la rapidité de transmission. Jusque dans les années 1920, des photographes pressés qui ne peuvent confier leurs négatifs aux passagers d’un train, utilisent encore des pigeons jusqu’à la généralisation du bélinographe, sorte d’ancêtre du fax, dans les années 60-70

© Daniel Salles

La lente adaptation technologique des journaux

Après la Seconde Guerre mondiale, les technologies traditionnelles restent en usage, mais les logiciels de PAO remplacent les typographes et transmettent automatiquement la composition aux rotatives.

Les tensions sociales dues à ces évolutions conduisent notamment à la plus longue grève de l’histoire de la presse française : celle du Parisien libéré, entre 1975 et 1977.

Le souci de réduire les coûts de distribution conduit les journaux à expérimenter des procédés de photogravure à distance. Les imprimeries sont ainsi décentralisées et dotées du matériel suffisant pour composer et imprimer le nombre d’exemplaires nécessaires à partir du fac-similé expédié par la rédaction.

© AFP Photos

L’âge d’or du photoreportage

De nouveaux magazines fleurissent dans lesquels les photos détiennent une place de choix. Le métier de photographe s’organise dans le cadre de grandes agences (Magnum, Gamma, Sygma…). Les années 70-80 marquent l’âge d’or du photoreportage.

© AFP Photos

La presse sans Gutenberg

Les transmissions s'accélèrent avec la mise en avant des préoccupations internationales. À partir de 1946, le télex, un service télégraphique permettant la transmission de messages écrits par téléimprimeurs, fait crépiter ses terminaux dans toutes les rédactions. Dès 1962, les satellites de télécommunications offrent à la télévision les armes d’une concurrence redoutable. Quand le petit écran retransmet l’événement en direct, la presse écrite, prisonnière de sa temporalité ne peut évidemment rivaliser…

Dans les années 2000, l’explosion d’Internet et la numérisation des supports ouvrent un nouveau chapitre de l’histoire des médias. La presse glisse insensiblement de l’imprimerie à la Toile. Le temps du brouhaha des imprimeries, de l’odeur du plomb et des crieurs de journaux appartient désormais au passé.

© Libération, 2005

© Bibliothèque nationale de France