-

Article

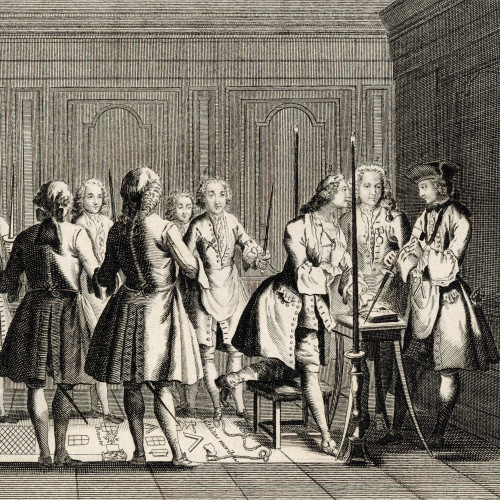

ArticleIntroduction à la franc-maçonnerie

-

Album

AlbumPortraits de franc-maçons

-

Image à explorer

Image à explorerLe temple de jerusalem

-

Album

AlbumLe mystère des origines

-

Article

ArticleMythes et origines de la franc-maçonnerie

-

Article

ArticleCe que la République doit aux Francs-maçons

-

Album

AlbumNaissance de la franc-maçonnerie

-

Article

ArticleLa franc-maçonnerie en France : Des débuts à la IIIe République

-

Article

ArticleLa franc-maçonnerie pendant la Seconde Guerre mondiale

-

Article

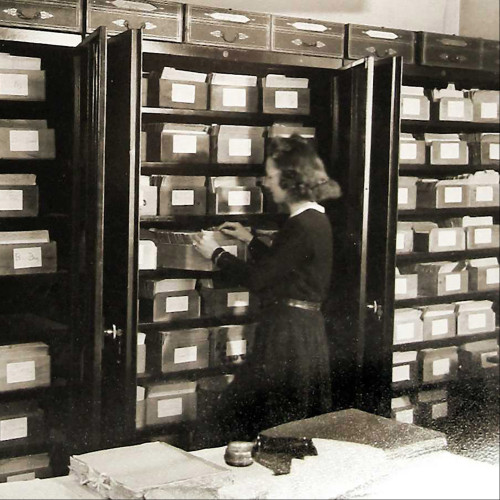

ArticleLe fonds maçonnique de la BnF

-

Article

ArticleLe paysage maçonnnique français de nos jours

Portraits de franc-maçons

Qu'ont en commun Montesquieu, Louise Michel et Franklin D. Roosevelt ? Tous trois ont fait partie de la franc-maçonnerie. À leurs côtés, découvrez 18 destins d'hommes et de femmes maçons, célèbres et méconnus.

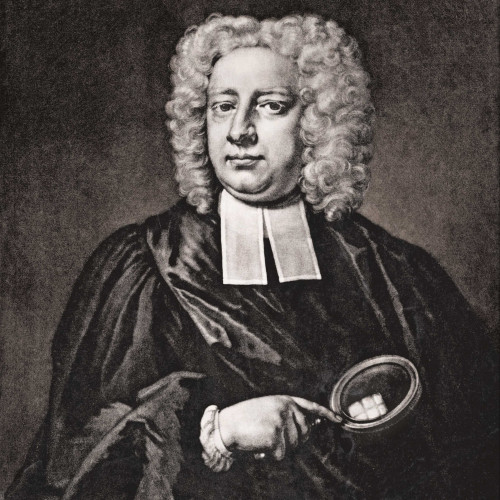

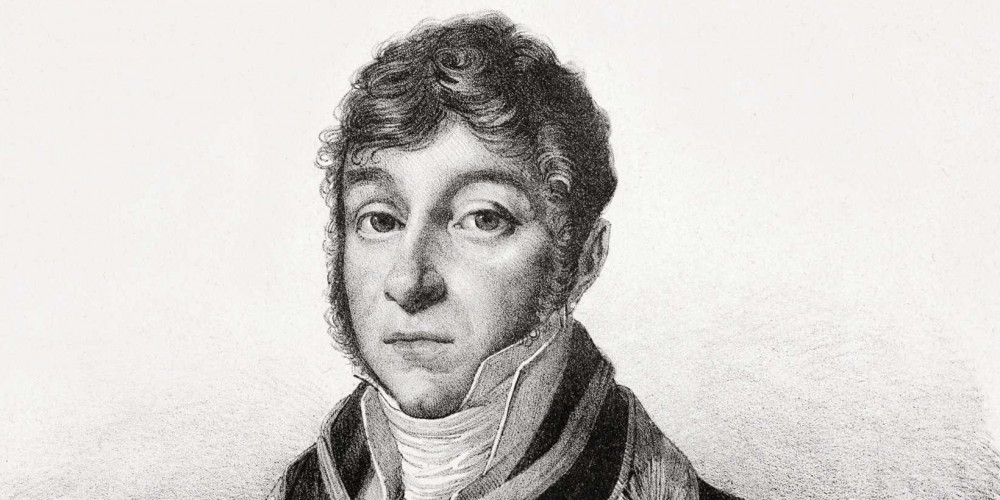

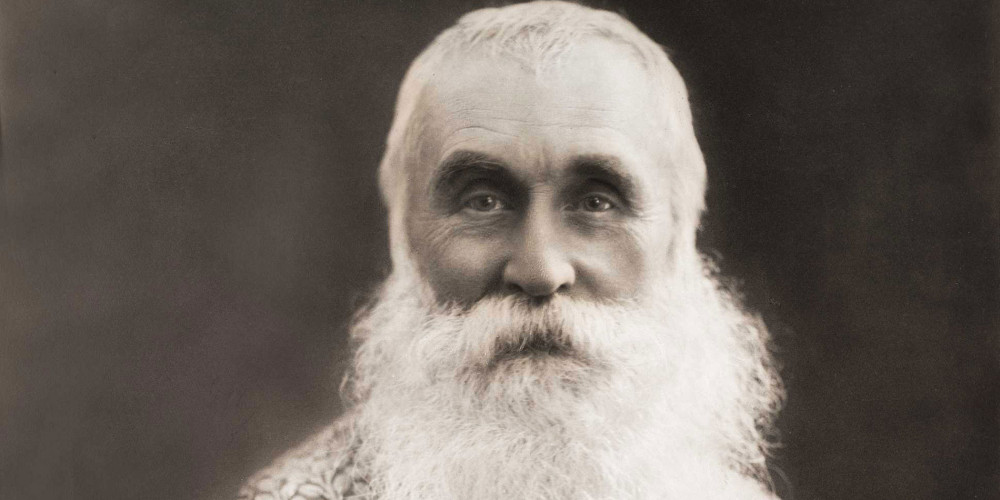

Jean-Théophile Désaguliers (1683- 1744)

Fils d’un pasteur protestant de La Rochelle, contraint à l’exil lors de la révocation de l’édit de Nantes, en 1685, Jean-Théophile Désaguliers (1683-1744) effectua des études de théologie à Oxford avant de devenir, après son ordination comme diacre (1710) puis comme prêtre de l’Église anglicane (1717) et son doctorat en droit canon (1718), le chapelain de grands aristocrates whigs (le duc de Chandos) puis du prince de Galles, Frédéric Louis, en 1727. Féru de sciences, il fut également chargé, dès 1710, de l’enseignement de la philosophie expérimentale à Oxford avant d’être admis, en 1714, à la Royal Society, qui en fit, à partir de 1716, son inamovible conservateur. Disciple d’Isaac Newton, il contribua également, par de multiples conférences, à la diffusion et à la vulgarisation de ses thèses sur la gravité et la lumière dans les cercles londoniens acquis aux idées nouvelles.

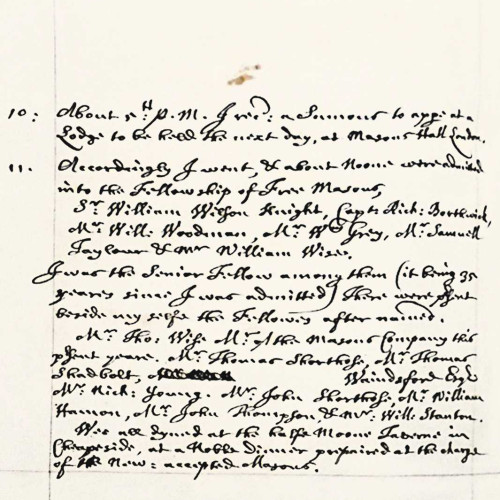

Reçu maçon, à une date demeurée inconnue, au sein de la loge Rummer and Grapes, il fut élu, le 24 juin 1719, troisième grand maître de la Grande Loge de Londres. Il assura ensuite, à deux reprises (1722-1723 et 1726), la fonction de député grand maître ainsi que le vénéralat de quatre ateliers (The French Lodge at Solomon’s Temple, The Lodge of Antiquity, Bear and Harrow Lodge et University Lodge). Il donna alors une impulsion décisive au développement puis au rayonnement de l’obédience en suscitant l’intérêt puis l’adhésion de membres éminents de la noblesse et de la gentry hanovriennes (les ducs de Montagu et de Richmond, grands maîtres respectivement en 1721-1722 et 1724-1725) et de personnalités reconnues des sciences (ses collègues de la Royal Society John Beale, Martin Folkes et Martin Clare, députés grands maîtres en 1721, 1724-1725 et 1741) et des arts (les peintres John Thornhill et son gendre William Hogarth, respectivement premier grand surveillant en 1729 et grand steward en 1734).

Jean-Théophile Désaguliers joua également un rôle déterminant dans la rédaction des premières Constitutions de 1723, en y introduisant notamment des éléments déistes, libéraux et newtoniens ainsi que des références à l’architecture palladienne. Convaincu dès 1725 de la nécessité de donner à la Grande Loge de Londres une orientation philanthropique, il favorisa enfin la création, en 1730, d’un comité de charité chargé de distribuer des secours aux membres nécessiteux et à leurs familles. F. D.

Mots-clés

© Musée de la Franc‑maçonnerie

Portrait de Montesquieu

Intronisé dès 1730 dans la franc-maçonnerie lors d’un séjour anglais, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755), entretenait une correspondance avec Charles Lennox, 2e duc de Richmond (1701-1750), dirigeant de la Grande Loge d’Angleterre. En France en 1735, ce dernier invita le 31 juillet Montesquieu en sa propriété d’Aubigny sur Nère : « Sachez dont mon très vénérable frère que la maçonnerie est très florissante à Aubigny. Nous y avons une loge de plus de vingt frères. Ce n’est pas la tout, sachez aussi que le grand Belzebuth de tous les maçons, qui est le docteur Desaguliers, est actuellement à Paris, & doit venir au premier jour à Aubigny pour y tenir la loge » (Montesquieu 2014, p. 464‑471). Malgré cette pressante sollicitation, Montesquieu déclina l’invitation, non sans se réjouir de la venue du dr Désaguliers, qu’il qualifia dans sa réponse du 2 août de « première colonne de la maçonnerie ». Et comme pour souligner le rôle éminent que celui-ci tenait dans l’essor des maçonneries anglaise et française, il ajouta : « je ne doute pas que sur cette nouvelle tout ce qui reste encore à recevoir en France de gens de mérite ne se fasse maçon. » (Ibid.) Pourtant, Montesquieu et le duc ne tardèrent pas à se voir. En effet, un peu plus d’un mois plus tard, on pouvait lire dans le n° 1223 du journal jacobite London evening post daté des 18 à 20 ? septembre 1735 (29 septembre-1er octobre en France), qu’à la loge parisienne de l’hôtel de Bussy, Richmond et Désaguliers venaient de procéder, en présence d’aristocrates anglais et français (dont Montesquieu, « the Right Hon. the President Montesquiou »), à l’initiation de personnages de haut rang : parmi-ceux-ci, tous nommément cités, le moindre n’était pas Louis Phélipeaux, comte de Saint-Florentin, secrétaire d’État de Louis XV (1705-1777).

Bibliothèque nationale de France

Louis-Sébastien Mercier (1740-1814)

Acteur pittoresque de la vie littéraire, polygraphe qui aimait à se présenter comme « le plus grand livrier de France », Louis‑Sébastien Mercier (1740-1814) a, en effet, publié plus de cent ouvrages. Si son théâtre a eu un certain succès à l’époque, on le retient aujourd’hui pour son passionnant Tableau de Paris (1781) – un reportage plein d’esprit sur la vie quotidienne dans la capitale – et l’étonnant L’An 2440, rêve s’il en fut jamais (1770), souvent considéré comme le premier roman d’anticipation. Un temps compagnon de la féministe Olympe de Gouges, rival puis ami de Restif de La Bretonne, homme des Lumières mais aussi d’humeurs et de paradoxes, Mercier appartint à la loge des Neuf Sœurs.

On ne sait pas bien où il fut initié, mais on le découvre sur les tableaux des Neuf Sœurs (notamment sur ceux qui nous sont parvenus pour la période 1778-1783). La franc-maçonnerie apparaît dans deux articles du Tableau de Paris : « Noviciat des Jésuites » – qui relate l’installation du Grand Orient de France dans cet ancien couvent – et, bien sûr, « Francs-maçons ».

Ici Mercier a décidé de sermonner ses – illustres – frères, puisqu’il les interpelle avec la formule « Soyons maçons et point académiciens ». Il professe un rousseauisme spiritualiste qui contraste avec l’anticléricalisme farouche qui anime, par exemple, sa note sur le Grand Orient et les Jésuites : « L’instinct divin est donc la source de tout ce qu’il y a d’éminent en l’homme ; et nous voilà dès lors tous égaux, du moins par le sentiment ; et jusqu’à quelle hauteur le sentiment n’élève-t-il pas la pensée […], égaux et militant par les mêmes forces pour le bonheur commun, l’homme, en passant sur cette Terre, doit le tribut de ses pensées à tous les hommes, comme moyen de félicité générale. Car le plus beau présent que l’homme puisse faire à l’homme, c’est la pensée. Pourquoi, parce qu’une pensée, dans l’ordre de l’infini est toujours la clef d’une autre pensée ; et les pensées, quoiqu’infinies en nombre, se tiennent toutes entre elles. Laisser échapper une pensée c’est perdre un trésor. Tyranniser la pensée est un attentat contre le genre humain. »

Bibliothèque nationale de France

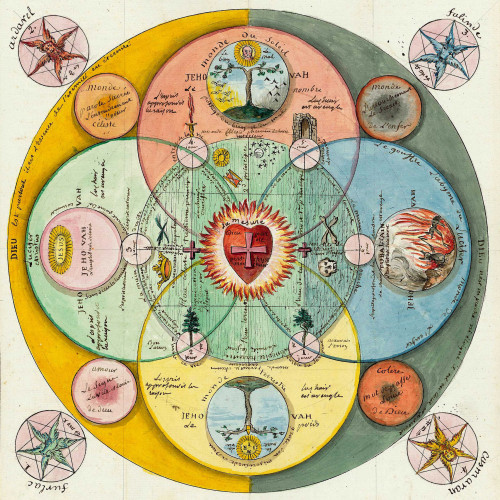

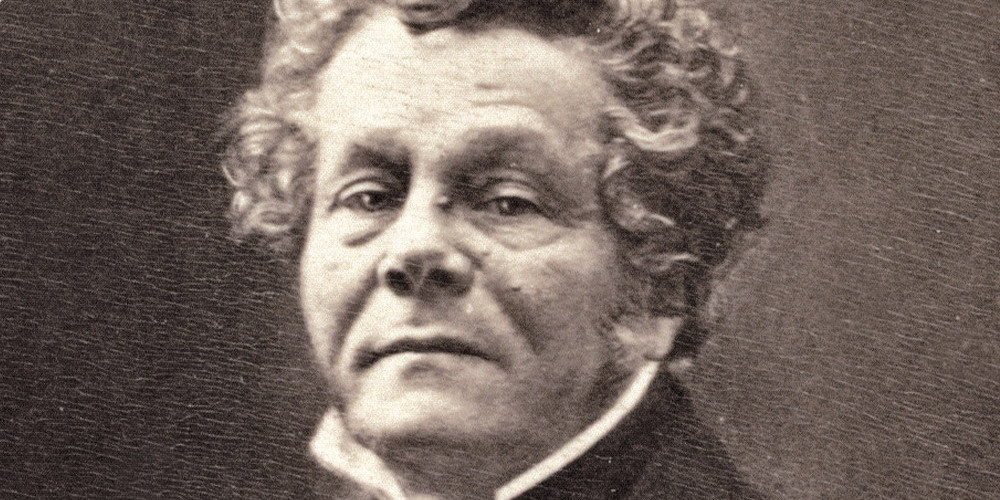

Marc Bédarride (1776 -1846)

Ce maçon très actif, mort en 1846, chef de bataillon dans l’armée d’Italie sous le Premier Empire, fonda avec ses frères Michel et Joseph le rite de Misraïm. Il est revêtu ici du grand cordon de l’ordre. Il est l’auteur de De l’ordre maçonnique de Misraïm depuis sa création… (Paris, 1845). Bien qu’étant un phénomène très minoritaire, la franc-maçonnerie « égyptienne », par son histoire et sa capacité à renaître, tel le phénix, de ses cendres, apporte un éclairage sur la franc‑maçonnerie, son tropisme oriental et les tentations ésotériques qui l’agitent sur ses marges.

Elle apparaît au 18e siècle en faisant référence à une égyptosophie dont l’imaginaire couvre la période pharaonique, la philosophie alexandrine et la culture hermétiste. Plusieurs corpus rituels sans postérité en sont issus, dont ceux de Cagliostro, à la limite du charlatanisme. Une première période féconde s’ouvre ensuite avec le retour d’Égypte de l’expédition napoléonienne (1799) puis le déchiffrement des hiéroglyphes. Les systèmes de hauts grades qui apparaissent alors portent plus clairement des contenus égyptiens par Jean-François Champollion : rite de Misraïm des frères Bédarrides, des années 1810, puis rite de Memphis de Jean Étienne Marconis de Nègre (1795-1865) dans les années 1830, tous deux à la pointe des combats libéraux et républicains tout en étant porteurs d’une spiritualité originale.

Une bonne part de leurs membres intègrent le Grand Orient dans les années 1860, et les deux rites s’unifient sous l’égide théorique de Garibaldi en 1881 (il décède l’année suivante). On parle depuis de « rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm (RAPMM) ».

Une deuxième vague se fait jour à la fin du 19e et au 20e siècle, en lien avec le martinisme et les groupuscules occultistes qui gravitent autour de cette mouvance. Ce courant connaît une période de croissance après la Seconde Guerre mondiale sous l’impulsion de Robert Ambelain (1907-1997) – qui élabore en 1967 les rituels des trois premiers grades encore en usage – et avec l’émergence d’une maçonnerie égyptienne féminine avec Julienne Bleier (décédée en 2004).

Après la disparition de Robert Ambelain, ce courant éclate en petits groupes rivaux. Une partie rejoint le Grand Orient de France au tournant du 21e siècle et s’y développe (une cinquantaine de loges et juridictions de hauts grades du Grand Ordre égyptien, qui pratique le rite de Yarker). La maçonnerie égyptienne a acquis au fil du temps une dimension internationale et reste porteuse d’une identité humaniste et spirituelle attachante.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La sœur Charlotte David (1765-1826)

La loge La Modération avait constitué à ses côtés une loge d’adoption (féminine) : on a la surprise d’y découvrir la famille du peintre Jacques-Louis David (1748-1825) – dont son épouse, Charlotte Pécoul, une sœur très engagée.

Les biographes du peintre David savent combien celui-ci se reposait sur sa femme, Charlotte Pécoul (1765-1826), et le rôle important qu’elle tenait dans sa vie. Cet attachement a donné un caractère paroxystique à l’épisode de la Terreur, durant lequel celle-ci, ne supportant plus l’engagement de son mari au côté de Robespierre, le congédie. Les historiens ont été prompts à expliquer cette séparation – de quelques mois – par les convictions certainement contre-révolutionnaires et sans doute bigotes de cette femme née en 1765. Les archives maçonniques proposent une autre piste : forte personnalité sensible aux idées des Lumières, Charlotte Pécoul était probablement de convictions girondines, comme allaient l’être la plupart des membres de la loge La Modération, à laquelle elle appartenait dans les années qui précédèrent la Révolution. On la découvre, en effet, oratrice de la loge d’adoption La Modération. Le 8 décembre 1787, elle y prononce ainsi un discours où l’on peut discerner entre les lignes une inclination pour les idées nouvelles et un tempérament sensible à la cause des femmes. « La sœur David a fait lecture d’une échelle [conférence] dans laquelle elle a peint avec les couleurs les plus naturelles les sentiments qui lui sont si familiers de l’union de la fraternité et de la douce amitié qui sont les premiers devoirs et le patrimoine le plus cher de tous les vrais maçons […]. En même temps que cette sœur nous a donné des preuves de son talent elle n’a cessé de nous rappeler ces temps heureux où nous avons vu briller tour à tour les talents et les mêmes expressions dans la plupart des femmes qui ornent ces climats et qui n’attendent que l’occasion de parler pour mériter comme elle nos applaudissements. »

Mots-clés

© Washington, National Gallery of Art

Adolphe Crémieux (1796-1880)

Issu d’une famille de négociants en soieries juifs installés à Nîmes, Adolphe Crémieux (1796-1880) est reçu avocat en 1817 et initié l’année suivante à la loge locale Le Bienfait anonyme, relevant du Grand Orient. Sous le règne de Louis-Philippe, il s’affirme comme un ténor du barreau. Élu député de la gauche dynastique à Chinon en 1842, il participe en 1847 à la campagne des banquets. Reçu vice-président puis, en 1843, président du Consistoire central, il organise la réforme des ordonnances sur le judaïsme français, représente la communauté auprès du roi et se met au service des populations israélites discriminées en Europe, au Maghreb et dans l’Empire ottoman.

Il se rallie à la République en 1848, entre au gouvernement provisoire et se voit confier le ministère de la Justice, où il procède à une épuration modérée de la magistrature, fait supprimer le serment imposé aux fonctionnaires, obtient la suppression de l’exposition publique de condamnés.

Il accueille le 6 mars 1848, arborant son cordon maçonnique, une délégation du Grand Orient. Il revêt la robe, après son retrait du gouvernement, pour défendre des républicains. Sous l’Empire, il reste un homme de contacts, admiré pour l’étendue de sa culture, recevant dans son salon des opposants et des écrivains. Il est à l’origine, en 1860, de l’Alliance israélite universelle, qu’il préside en 1863. Il reprend en 1860 également, une activité maçonnique au sein du Suprême Conseil de France, dont il devient, en 1869, le souverain grand commandeur. Élu député de Paris, il fait partie, de ce fait, du gouvernement provisoire de la IIIe République. Il est chargé, comme en 1848, de la Justice. Replié à Tours, il doit assumer la direction du gouvernement avant l’arrivée de Gambetta. Connaissant bien l’Algérie, il décide de mettre fin à l’administration militaire et par le décret du 24 octobre 1870 accorde la nationalité française aux juifs algériens. Adolphe Crémieux doit faire face au sein du Suprême Conseil à un conflit entre conservateurs et modernistes, qui s’opposent sur son organisation et sur l’obligation de la croyance en Dieu. Un compromis est trouvé lors d’un convent international de Suprêmes Conseils en septembre 1875 à Lausanne, où le Grand Architecte de l’univers est défini comme un « principe créateur ». Adolphe Crémieux, député d’Alger en 1872 et sénateur inamovible en 1875, verra ses derniers jours attristés par une scission de son obédience et la constitution d’une Grande Loge symbolique écossaise. A. C.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Jules Ferry (1832-1893)

Les lois Jules Ferry, sur la gratuité de l’école puis l’instruction obligatoire et l’enseignement public furent votées, sous la IIIe République, en 1881 et 1882.

Le combat pour que l’école échappe à l’Église catholique rassemble les francs-maçons au temps de Jules Ferry. Mais là s’arrête l’unité : la solidarité maçonnique bute en permanence sur la question des modalités de mise en œuvre de la laïcité, et appartenir à la même loge et à la même obédience maçonnique ne suffit pas à gommer des clivages fondamentaux. En effet, le débat est vif au sein des loges et des instances dirigeantes de la franc-maçonnerie entre frères libres penseurs spiritualistes et frères libres penseurs athées sur la place de Dieu dans l’instruction des enfants.

Le projet d’un nombre grandissant de francs‑maçons est non seulement de rejeter le curé et le catéchisme hors de l’école, mais également de promouvoir une « morale indépendante » de la religion. Or, il paraît impossible aux francs-maçons spiritualistes, même s’ils sont anticléricaux, d’imaginer une éducation qui ne s’appuierait pas sur une philosophie religieuse. La mise en évidence de l’attitude des élus francs‑maçons lors des délibérations législatives de la loi de 1882 montre, de façon très nette, qu’il n’y a pas d’unanimité chez les francs-maçons et même qu’un nombre important d’entre eux n’hésitent pas à gêner l’action de leur « frère » Jules Ferry. Au Parlement, on n’est pas d’abord un député ou un sénateur franc-maçon, on est antireligieux ou spiritualiste, on est radical ou opportuniste ; on est à l’extrême gauche, à l’Union républicaine, à la Gauche républicaine ou au centre gauche.

Cela montre, à tout le moins, qu’il n’existe pas, contrairement à ce que disent les parlementaires de l’opposition, de « plan » maçonnique, préparé dans les loges et mis en œuvre à la Chambre et au Sénat, pas plus qu’il n’existe de tactique pour manœuvrer de façon homogène dans les débats et dans l’action. Dans le même temps, on peut aussi considérer que, puisque diversités républicaine et maçonnique il y a, les loges ont tout de même permis à ces différentes tendances républicaines et libres penseuses de se côtoyer et de débattre, parfois en amont des discussions parlementaires. Même si d’autres cercles ou associations ont pu jouer un rôle de nature identique, il n’en reste pas moins que cette fonction remplie par les loges a sans doute été essentielle dans les premiers temps de la mise en place de notre instruction publique. J.-P. D.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Louise Michel (1830-1905)

Figure emblématique de la Commune de Paris de 1871, Louise Michel est déportée suite à la Commune en Nouvelle-Calédonie où elle s’éveille à la pensée anarchiste. Rentrée en France en 1880, elle multiplie les manifestations en faveur des prolétaires. Elle reste surveillée par la police et est emprisonnée à plusieurs reprises, mais poursuit inlassablement un activisme politique important dans toute la France jusqu’à sa mort en 1905 à l’âge de 74 ans.

Ayant connu de nombreux francs-maçons, louise Michel n’entre que très tardivement en maçonnerie car elle croyait « qu’on n’y acceptait pas les femmes ». Sur proposition de Madeleine Pelletier, elle est initiée le 13 Septembre 1904 au sein de la Loge La Philosophie Sociale de la Grande Loge Symbolique Écossaise maintenue et mixte. Elle donne sa première conférence dès le lendemain au sein de la Loge Diderot sur le thème du féminisme.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

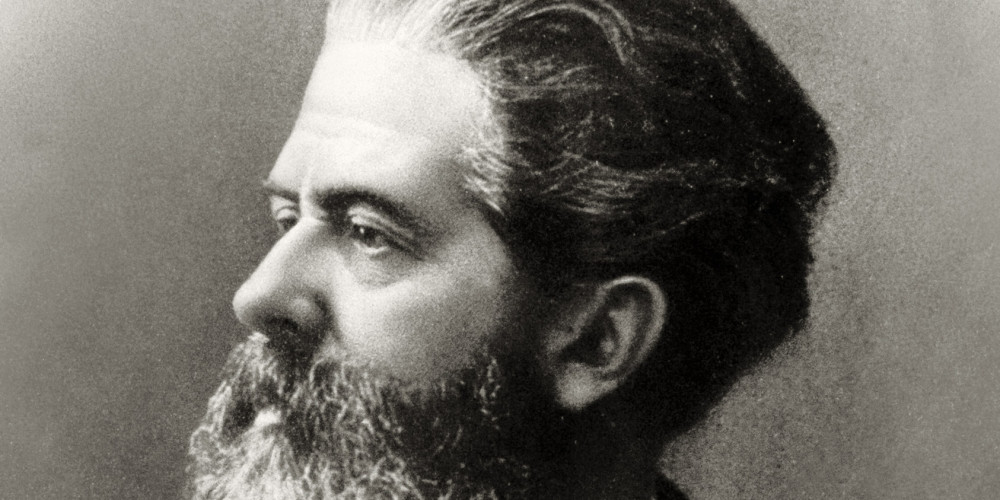

Frédéric Desmons (1832-1910)

Au 18e siècle, une immense majorité des maçons sont des chrétiens, et en particulier, dans les pays latins, des catholiques. La tolérance religieuse, promue par les Constitutions d’Anderson, a conduit les loges à accueillir, très tôt, des juifs… et même, un peu plus tard, quelques musulmans. En France, l’excommunication de 1738 n’a eu aucun effet, et la question religieuse ne se pose pas dans les loges jusqu’en 1789. C’est la Révolution française qui marque une rupture : l’opposition de l’Église romaine aux idées nouvelles, et l’esprit du temps, amènent les cadres de la franc-maçonnerie à passer d’un christianisme ouvert et libéral à un déisme voltairien hostile aux religions traditionnelles. Au début du 19e siècle, dans le sillage des religions de la Révolution – culte de l’Être suprême puis théophilanthropie –, la franc-maçonnerie se réclame de la « religion naturelle », voie raisonnable entre le « fanatisme et la superstition » des religions révélées et un athéisme niant l’ « évidence » d’une réalité qui dépasse l’homme.

Aussi, en 1849, lorsque le Grand Orient souhaite compléter ses règlements par une déclaration de principes, l’ajout d’un article précisant que la franc-maçonnerie professe « l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme » ne suscite-t-il aucun débat. Cela va de soi pour ces fidèles disciples de Voltaire. Le Dieu des maçons est le « Grand Horloger » du vieux philosophe des Lumières.

Les choses changent dans les années 1850-1860 : le poids sur la société d’une Église catholique dominante, devenue de plus en plus opposée à tout progrès, fait passer les francs-maçons d’un libéralisme philosophique un peu platonique à un militantisme laïc. Avec la diffusion des idées d’Auguste Comte, le nouveau rationalisme positiviste agnostique supplante le vieux rationalisme déiste du 18e siècle. Ces circonstances conduisent de plus en plus de maçons français à remettre en cause la profession de foi déiste intégrée en 1849. Après des années de vifs débats, en 1877, le frère Frédéric Desmons – un pasteur protestant libéral qui deviendra un dignitaire maçonnique important et un parlementaire radical – propose au convent du Grand Orient de France d’abolir la formule déiste. La franc-maçonnerie n’étant pas de nature religieuse, elle n’a pas à exiger de ses membres des « croyances dogmatiques ». Cette évolution en faveur de la « liberté de conscience » sera interprétée par les Grandes Loges anglo-saxonnes comme une rupture avec la nature fondamentalement spiritualiste de la franc-maçonnerie. La décision de 1877 est donc à l’origine d’un grand schisme séparant – jusqu’à aujourd’hui – d’un côté les maçonneries dites « régulières » et de l’autre les maçonneries dites « libérales » ou « adogmatiques ». Les premières, surtout présentes dans le monde protestant, continuent à exiger de leurs membres « la croyance en Dieu et en l’immortalité de l’âme » ; les secondes, fortement implantées dans les pays catholiques, accueillent, au nom de la « liberté de conscience », croyants comme non-croyants.

Mots-clés

© Musée de la Franc‑maçonnerie

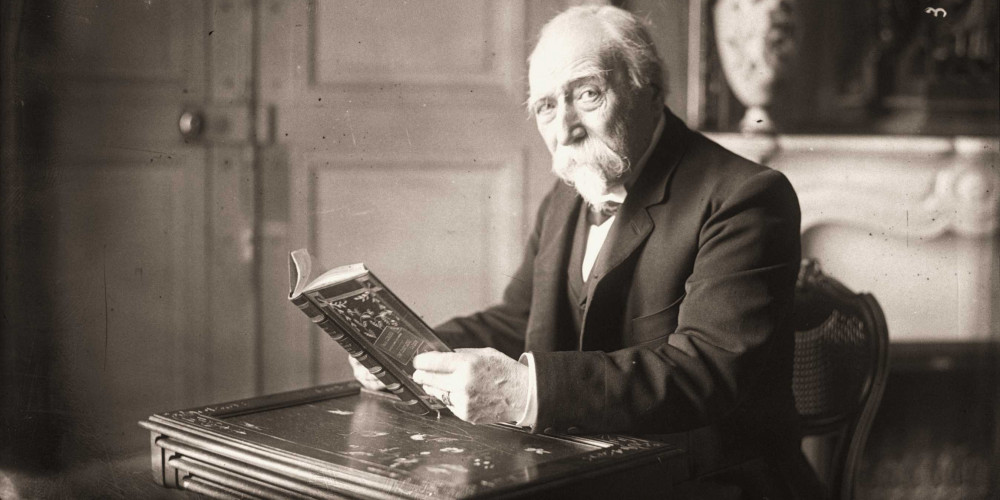

Mr Émile Combes (1835-1921), sénateur de la Charente Inférieure

Président du Conseil, Émile Combes et son gouvernement utilisent tous les moyens que permet le Concordat pour mettre un terme à l'influence des congrégations. Les demandes d'autorisation soumises au Parlement sont pratiquement toutes refusées ou ajournées et, en juillet 1904, Combes fait adopter une loi qui leur interdit l'enseignement.

La dissolution d'un grand nombre de congrégations est prononcée ainsi que la fermeture de nombreux établissements avec confiscation de leurs biens. Ces mesures exaspèrent le nouveau pape Pie X et, comme il n'est pas disposé à des arrangements, les sources de conflits vont accélérer la nécessité de la séparation. La contestation par le pape de la nomination des évêques par le gouvernement français, sa protestation à la suite de la visite du président de la République française au roi d'Italie et son exigence que les évêques de Dijon et de Laval – considérés comme trop proches du pouvoir républicain – démissionnent, entraînent la rupture des relations diplomatiques le 29 juillet 1904. Combes se résout à la séparation. Il dépose en octobre 1904 un projet qui vise le démantèlement des Églises. Tous les représentants de toutes les religions manifestent leur vive opposition à ce projet qui suscite aussi de fortes réserves de la part des républicains. La démission de Combes mettra fin à la discussion de ce projet. Émiles Combes fut fait maçon en1896 dans la loge Tolérance et Étoile de Saintonge.

© Bibliothèque nationale de France

Georges Martin (1844-1916)

Docteur en médecine, politicien, propagandiste dévoué œuvrant pour l’égalité des droits entre les deux sexes, la défense des droits de la femme et de l’enfant et la justice sociale, affilié à la Gauche démocratique, sénateur de France (1885), conseiller général du canton de La Motte-Beuvron réélu sa vie durant, il exposera ses idées républicaines et laïques lors de ses quatre campagnes en tant que candidat aux élections législatives.

Le 4 avril 1893, Maria Deraismes et Georges Martin constituent la Grande Loge symbolique écossaise de France Le Droit humain. Par l’affiliation de Georges Martin, le 1er avril 1893, la loge est devenue mixte. Le conseil des officiers est constitué avec Maria Deraismes comme vénérable maître et Georges Martin comme orateur.

Plus tard, Georges Martin sera l’artisan de la création de l’Ordre maçonnique mixte international Le Droit humain.

Mots-clés

© OMMI Le Droit humain

Arthur Groussier (1863-1957)

Né à Orléans en 1 863, Arthur Groussier s’installe après ses études à Paris comme ingénieur, s’intéresse aux problèmes sociaux et à l’amélioration de la condition ouvrière. Du syndicalisme militant, il glisse vers le socialisme et est élu député de Paris en 1893. Battu en 1902, il reprend une activité professionnelle puis récupère un siège en 1906 ; il est réélu jusqu’en 1919. Candidat malheureux en 1924 et en 1928, il se retire ensuite de toute vie politique active. Ce réformiste a laissé son empreinte à la Chambre des députés par quelques textes qui ont marqué une partie de notre histoire contemporaine. Il s’est impliqué dans l’élaboration de lois de progrès social : sur les accidents du travail, l’hygiène et la sécurité des travailleurs, les conventions collectives. Il est celui qui permit aux femmes de siéger dans les conseils de prud’hommes. Sa grande réalisation est la mise en œuvre du Code du travail, qu’il a préparé pendant de longues années.

Dès la fin des années 1920, il se consacre entièrement à la franc-maçonnerie, à laquelle il appartient depuis l’âge de vingt-deux ans – il a été initié en mai 1885. En 1907, il entre pour la première fois au Conseil de l’ordre du Grand Orient de France. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, il ne quitte pratiquement pas cette instance et est appelé à de nombreuses reprises à la présidence de l’obédience. Il préside aussi aux destinées de l’Alliance maçonnique internationale.

Durant toutes ces années, il est confronté aux difficultés qui assaillent la franc-maçonnerie et le monde profane : montée du fascisme en Europe, menées de l’extrême-droite française contre la démocratie. Mais, dès 1 939, la guerre bouleverse tout : effondrement militaire, disparition de la république, interdiction de la franc-maçonnerie. S’ouvre alors une période sombre pour Arthur Groussier. Son grand âge lui épargne une arrestation, mais il est attaqué dans la presse antimaçonnique, la police le « file », perquisitionne à son domicile d’Enghien-les-Bains, en région parisienne.

Après 1944, une nouvelle ère s’ouvre, dont il n’est plus un acteur principal. Quelques raisons doivent être avancées. Son âge, bien sûr : il a alors près de quatre-vingt-deux ans et souffre de cécité. Il porte aussi sur lui le poids du passé, de cette franc maçonnerie de la IIIe République sans doute trop engagée dans le monde profane. Il reste cependant très actif jusqu’à sa mort, ne refusant jamais d’animer aucune réunion, orateur apprécié par ses contemporains. Il décède à Enghien-les-Bains le 6 février 1957. D. L.

Mots-clés

© Musée de la Franc‑maçonnerie

Oswald Wirth (1860-1943)

Joseph Paul Oswald Wirth est né le 5 août 1860 à Brienz, dans le canton de Berne, en Suisse. Il est décédé le 9 mars 1943 à Mouterre-sur-Blourde. Ce personnage aux multiples facettes eut une vie bien remplie. Il exerça plusieurs activités professionnelles : comptable à Londres, magnétiseur à Paris, où il guérit par la pratique de l’imposition des mains. Il se situe dans la lignée de Giuseppe Balsamo, comte de Cagliostro (1743-1795) et de Franz-Anton Mesmer (1734-1815). Il pratique cette activité jusque vers 1885. Il l’interrompt au moment où il est frappé d’une maladie de la moelle épinière qui fait de lui un infirme en fauteuil. Il devient ensuite secrétaire de l’occultiste Stanislas de Guaita (1861-1887) puis bibliothécaire-archiviste au ministère des Colonies.

En 1879, le jeune Wirth, alors âgé de dix-neuf ans, assiste aux débuts de la théosophie. Il fait la rencontre à Paris d’un franc-maçon qui lui conseille de demander son admission en franc-maçonnerie. En novembre 1882, lors de son service militaire, Wirth suit le conseil qui lui a été donné : il se fait recevoir franc-maçon le 26 janvier 1884, dans la loge La Bienfaisance châlonnaise du Grand Orient de France. Puis il vient à Paris, où il s’affilie à la loge Les Amis triomphants. En 1885, le Grand Orient de France propose une épuration des rituels sur une base positiviste. Wirth ose s’y opposer alors qu’il est secrétaire de sa loge. Il part alors « maçonner » à la Grande Loge symbolique écossaise, ce qui lui fait découvrir un autre rite – le rite écossais ancien et accepté – à la suite du rite français. Après être resté peu de temps dans la loge Les Philanthropes réunis, Oswald Wirth devient membre de la loge Le Travail et les Vrais Amis fidèles, qui fut intégrée par la suite à la Grande Loge de France. Cette loge, il l’a choisie, se retrouvant dans ses idées. Avec son soutien, il publie un rituel imprimé aux frais de celle-ci. Un groupe d’études initiatiques est formé en 1888 ; ses membres rédigent en commun le Livre de l’apprenti et en financent la première édition en 1894.

Contrairement à ses successeurs, Wirth est l’auteur d’un nouveau genre, celui des manuels explicatifs des symboles maçonniques. En 1911, il publie Le Livre du compagnon et en 1922 Le Livre du maître. Parallèlement, il œuvre très activement à la réussite de la fusion des deux obédiences : la Grande Loge symbolique écossaise et la Grande Loge de France. Elle se réalise le 18 décembre 1896. Il est l’auteur d’un grand nombre de livres. Ses centres d’intérêt furent éclectiques et nombreux : il traita de l’occultisme, de l’initiation, du magnétisme, de l’hermétisme, du tarot, de l’astrologie. En octobre 1912, Oswald Wirth fonda une revue, Le Symbolisme, pour répondre aux questions d’ordre maçonnique. Il la considérait comme l’œuvre de sa vie. Il y écrivit à la fois sous son nom et sous le pseudonyme de « Diogène Gondeau ». Il en assura la direction jusqu’à sa mort. Toute sa vie, Wirth chercha à œuvrer de manière bénéfique pour ses frères humains.

Mots-clés

© Bibliothèque du GODF

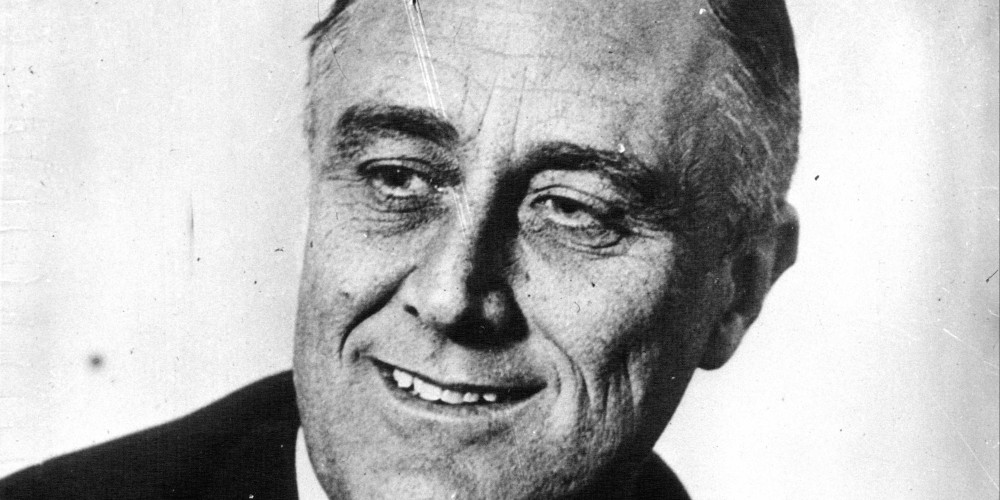

Franklin D. Roosevelt (1882-1945)

Trente-deuxième président des États-Unis Franklin D. Roosevelt fut le seul président américain à être élu à quatre reprises. Confronté à la Grande Dépression, il mit en œuvre le New Deal, un programme de relance de l’économie par la hausse des salaires et une politique de grands travaux permettant de lutter contre le chômage. Il réforma le système bancaire américain, et fonda la Sécurité sociale. Il réussit à élaborer un nouveau mode de présidence, plus interventionniste et plus actif grâce à son Brain Trust (équipe de conseillers).

Roosevelt fut l’un des principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale et rompit avec l’isolationnisme traditionnel de son pays. Roosevelt fut initié en 1911, à la Holland Lodge n° 8, de New York. Il reçut les hauts grades du REAA.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

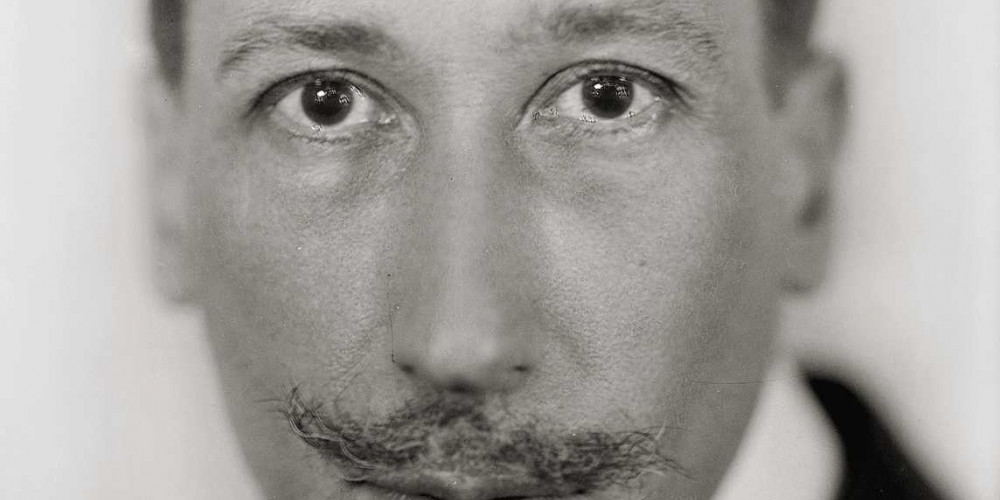

René Guénon (1886-1951)

D’après ses propres dires à certains correspondants, Guénon a d’abord fréquenté, à Paris, la loge Humanidad (fondée en 1906), du rite national espagnol ( « organisation irrégulière » selon lui ; la loge passa ensuite – en 1908 – au rite de Memphis-Misraïm), puis le chapitre et temple INRI n° 14, appartenant au rite primitif et originel swedenborgien, avant d’être reçu (début 1912) au sein de la loge Thébah, dépendant de la Grande Loge de France. Son activité maçonnique personnelle – qui incluait également des contacts avec certains membres du Grand Orient de France – ne semble pas s’être prolongée au-delà du début de la Première Guerre mondiale.

Dès sa collaboration à la revue La Gnose (de novembre 1909 à février 1912), Guénon (sous le pseudonyme de « Palingénius » ) consacre plusieurs articles à la franc-maçonnerie, mais la perception qu’il en a – quelque peu influencée à l’époque par celle d’Oswald Wirth (1860-1943) – est encore assez différente de celle qu’il exprimera plus tard. En effet, dans des écrits relativement connus et publiés surtout après 1945, René Guénon a affirmé d’autorité que franc-maçonnerie et compagnonnage(s) représentaient en substance les deux seules organisations initiatiques authentiques subsistant de nos jours en Occident. Il a en outre insisté (comme déjà dans La Gnose) sur la distinction capitale à observer entre initiation symbolique (ou « virtuelle » ) et réelle (ou « effective » ), ce qui revient à attribuer à la transmission de l’influence spirituelle – raison d’être essentielle de l’initiation en tant que telle, selon lui – un effet soit latent et différé (cas de la maçonnerie devenue « spéculative » ), soit actuel et immédiat. Dans cette perspective, la nécessité d’envisager une suite ininterrompue de rattachements rituels successifs devient inéluctable et pose du même coup la question des origines historiques de ces formes initiatiques artisanales, que Guénon (parmi d’autres) fait remonter aux guildes opératives antiques et médiévales.

Toutefois, les aspects proprement spirituels de l’ « opérativité » ne sont pas exclusivement liés, comme à leur support privilégié, à la seule dimension professionnelle, dans la mesure où René Guénon estime qu’à cette dernière peut être substituée, au moins partiellement et avec des effets comparables, la pratique d’une invocation. Il assigne enfin à la franc-maçonnerie, outre le rôle de constituer originellement une initiation de métier de portée avant tout cosmologique, celui de « conservatoire » symbolique de formes initiatiques occidentales disparues. Quant à la pratique maçonnique elle-même, elle ne dispense pas selon lui de celle, complémentaire, d’un « exotérisme » religieux (Guénon 1952 [1947]). Par le biais de divers correspondants, Guénon a joué en outre un rôle central dans la constitution à Paris, en 1947, de la loge La Grande Triade, au sein de la Grande Loge de France. Obédientielles ou sans patente de constitution, plusieurs loges existent aujourd’hui de par le monde dont les travaux s’inspirent étroitement des orientations « traditionnelles » – doctrinales et pratiques – fixées par son œuvre.

Mots-clés

© Roger Viollet

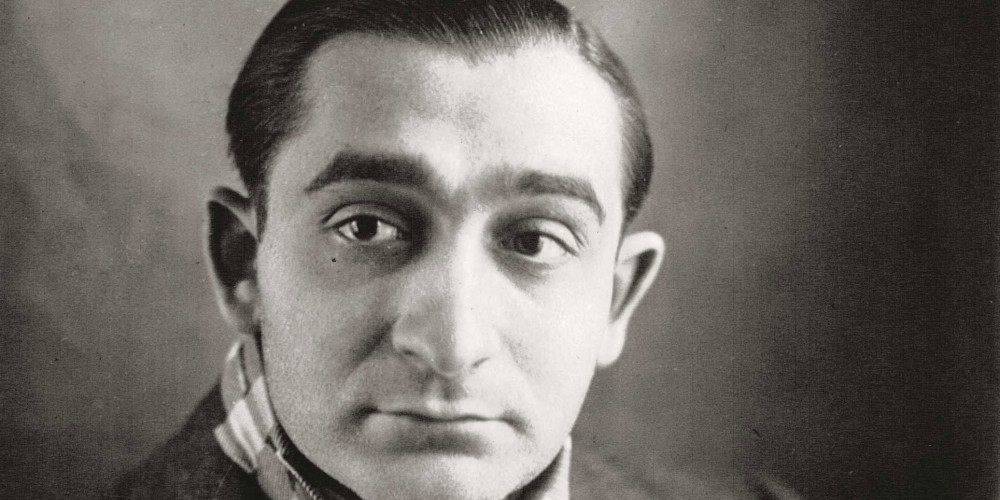

Pierre Mendès France (1907-1982)

Pierre Mendès France (1907-1982) devient avocat à dix-neuf ans, en 1 926, docteur en droit, en 1 928, et député radical-socialiste en 1 932. Il est choisi comme sous-secrétaire d’État au Trésor du second et très éphémère gouvernement Blum. Juif, franc-maçon et de gauche, il est arrêté et condamné par le régime de Vichy, avant de s’enfuir pour s’engager dans la Résistance.

Pierre Mendès France est nommé ministre de l’Économie nationale dans le gouvernement provisoire du général de Gaulle, de septembre 1 943 à avril 1 945. Il est ensuite, à partir de juin 1 954, à la fois ministre des Affaires étrangères et président du Conseil. En février 1 955, il est renversé à l’issue d’un très houleux débat sur les questions des indépendances, et en particulier du sort de l’Algérie.

Guy Mollet lui confie un ministère sans portefeuille, en 1 956, dont il démissionne, à nouveau en raison de la politique algérienne.

Il est battu aux élections législatives de 1 958 et de 1 962, gagne en 1 967, perd en 1 968. Il se présente en vain aux côtés de Gaston Defferre aux élections présidentielles de 1 969. Pierre Mendès France meurt en 1 982, représentant, notamment pour la gauche, une considérable autorité morale, incarnant un immense respect des grands principes démocratiques allié à un vrai pragmatisme.

La franc-maçonnerie a longtemps accompagné Pierre Mendès France, dont le père était lui-même franc-maçon. Initié le 19 mai 1 928 au sein de la loge Paris, située dans la capitale, il s’éloignera de la franc-maçonnerie en 1 945, après son refus de remplir une attestation sur l’honneur établissant qu’il n’a pas pactisé avec Vichy ou les Allemands, attestation qui est alors demandée à tous les frères souhaitant réintégrer le Grand Orient de France.

Pierre Mendès France est surtout resté un modèle de vertu pour les humanistes et les républicains, au point qu’une loge du Grand Orient porte son nom.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Gilbert Durand (1921-2012)

Gilbert Durand (1921-2012) n’a que dix-neuf ans au moment de la capitulation de la France en juin 1 940 ; pourtant il deviendra un des chefs savoyards de la lutte contre l’occupant et sera médaillé de la Résistance, commandeur de la Légion d’honneur et Juste parmi les nations. Cette expérience du combat et de la solidarité fut pour lui fondatrice.

Élève de Gaston Bachelard, agrégé de philosophie, il a dispensé après la publication de sa thèse Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, en 1 964, un enseignement de sociologie et d’anthropologie qui a marqué toute une génération d’universitaires de diverses disciplines : le centre de recherches sur l’imaginaire (CRI), dont le griffon de Dürer est l’emblème, a accueilli René Char, Jean Starobinski, Bruno Étienne…

La franc-maçonnerie tient une grande place dans la vie de Gilbert Durand. En collaboration avec Henry Corbin, qui fut son compagnon de pensée le plus proche, il a créé l’université Saint-Jean de Jérusalem, cercle intellectuel parent de la spiritualité maçonnique. Mais il s’est toujours tenu à l’écart des querelles maçonniques, et il se défiait même de la notion d’obédience. Les Structures anthropologiques de l’imaginaire s’attachent au décryptage de la mythologie en général. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait consacré un livre aux grands mythes de la franc-maçonnerie ! De même, le livre Sciences de l’homme et tradition (1975) comprend un chapitre des plus érudits, intitulé « Homo latomus », qui souligne les racines ésotériques de la franc-maçonnerie de tradition. Il ne pouvait dès lors manquer l’œuvre de cet autre Savoisien, Joseph de Maistre, sur lequel il a écrit Un comte sous l’accacia : Joseph de Maistre.

Adepte d’une franc-maçonnerie de tradition, Gilbert Durand était très proche du rite écossais rectifié (RER), auquel il a consacré une réflexion de fond dans un livre paru sous le nom de plume collectif « Les Trois Mortiers » : La Quête symbolique du franc-maçon. On peut d’ailleurs préciser à cet égard qu’il avait réanimé à l’orient de Chambéry la loge Saint-Jean-des-Trois-Mortiers, considérée comme l’une des plus anciennes loges maçonniques du monde. Rappelons que le rite écossais rectifié est le plus chrétien des rites maçonniques. Créé au convent de Wilhelmsbad, il a, outre les grades bleus et symboliques, un quatrième grade symbolique et surtout un ordre intérieur chevaleresque dont Gilbert Durand fut membre : maître écossais de Saint-André (1975), chevalier bienfaisant de la Cité sainte (1978) et grand profès (1985). M. M.

Mots-clés

© Chao-Ying Durand-Sun. Association des amis de Gilbert Durand, Moye.

René Guilly (René Désaguliers) (1921-1992)

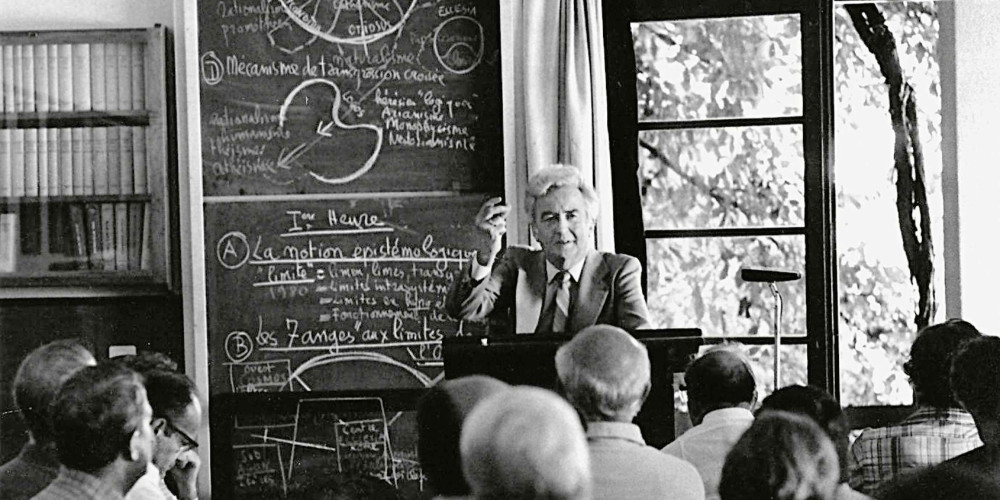

Cette photographie remonte aux débuts des années 1970 et se situe à Londres, dans les jardins du 104 Maida Vale, où siégeait alors l’ordre de la Franc-maçonnerie mixte, ancienne et acceptée.

Issu d’une famille de la bourgeoisie républicaine, René Guilly (René Désaguliers) (1921-1992) est d’abord marqué par les idées de Jean Giono et suit des études de lettres. Lié à plusieurs artistes d’après-guerre, il fait une première carrière de critique d’art au journal Combat, avant de devenir l’assistant de Germain Bazin au musée du Louvre. Il poursuit ensuite sa carrière à la Direction des musées de France. Cependant, l’engagement essentiel de sa vie, dans l’ordre intellectuel et spirituel, il le contracte en 1951, lorsqu’il est initié dans la loge La Clémente Amitié du Grand Orient de France. Mais, dès cette époque, il s’interroge sur la nature de la tradition maçonnique, sur ses sources et sur l’intégrité de son corpus rituel et symbolique.

Il rencontre l’équipe qui anime la revue Le Symbolisme et son rédacteur en chef, Marius Lepage, avec lequel il noue une profonde amitié et un véritable compagnonnage intellectuel. Marius Lepage lui fait découvrir les travaux de la recherche maçonnique anglaise et notamment un ouvrage intitulé Early Masonic Catechisms, qui présente les plus anciens rituels connus. René Guilly découvre alors combien le retour aux documents fondateurs éclaire, explique et vivifie les usages, symboles et rites de la franc-maçonnerie. L’étude et la pratique de la tradition maçonnique selon cette approche deviennent l’œuvre de sa vie. Renaissance traditionnelle, le titre de la revue qu’il fonde en 1970, illustre cette démarche. Il est l’auteur de très nombreux articles, dont certains, particulièrement importants, ont été republiés dans deux livres posthumes : Les Pierres de la franc-maçonnerie, de la première pierre à la pierre triomphale (1995), Les Deux Grandes Colonnes de la franc-maçonnerie (1997). De 1986 à 1991, il apporte une contribution majeure au classement de la série FM4 (rituels) du fonds maçonnique de la Bibliothèque nationale de France.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France