-

Article

ArticleIntroduction à la franc-maçonnerie

-

Album

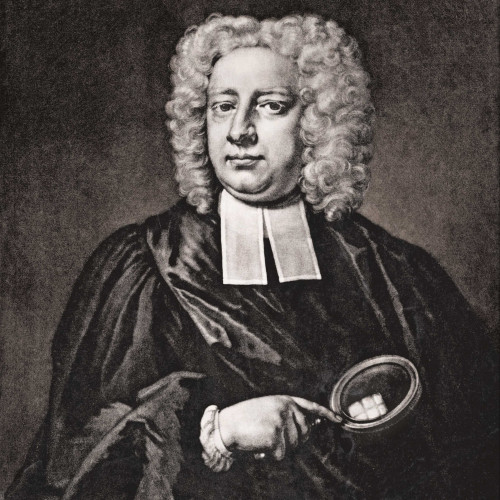

AlbumPortraits de franc-maçons

-

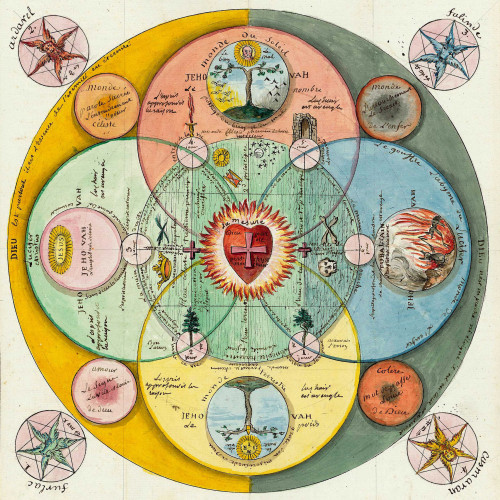

Image à explorer

Image à explorerLe temple de jerusalem

-

Album

AlbumLe mystère des origines

-

Article

ArticleMythes et origines de la franc-maçonnerie

-

Article

ArticleCe que la République doit aux Francs-maçons

-

Album

AlbumNaissance de la franc-maçonnerie

-

Article

ArticleLa franc-maçonnerie en France : Des débuts à la IIIe République

-

Article

ArticleLa franc-maçonnerie pendant la Seconde Guerre mondiale

-

Article

ArticleLe fonds maçonnique de la BnF

-

Article

ArticleLe paysage maçonnnique français de nos jours

Le mystère des origines

La franc-maçonnerie moderne naît au seuil du siècle des Lumières. Mais tout commence bien avant, sur les chantiers des cathédrales du Moyen Âge où les maçons s’organisent en confréries, se dotent de règlements et façonnent une histoire légendaire.

« Du sage Salomon… du riche temple et du riche palais »

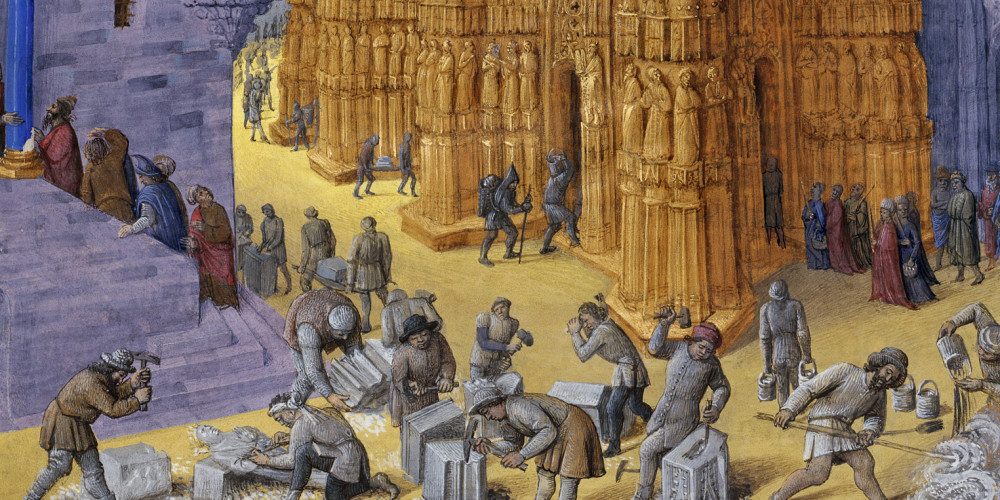

Au Moyen Âge, comme tous les autres gens de métier, les maçons ont cherché dans la Bible des éléments en lien avec leur activité qui puissent leur servir de modèle. La construction du temple de Salomon, exposée dans le Premier Livre des rois et le Second Livre des chroniques, y fait l’objet de l’un des rares passages illustrant l’art de bâtir.

Bibliothèque nationale de France

Salomon fait construire le temple de Jérusalem

Le peintre Jean Fouquet, selon l'usage au Moyen Âge, replace la construction du temple de Salomon à sa propre époque, se référant à ce qu'il connait : le chantier d’une cathédrale. Il nous offre ainsi un témoignage précieux sur les modes de construction de l'époque.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Études et tracés géométriques

Le Livre des métiers d’Etienne Boileau (vers 1268), les Anciens Devoirs des confréries de Maçons de 1390 et 1425 ou encore les Carnets de Villard de Honnecourt (13e siècle), décrivent l’organisation et les manières de travailler de ces maçons devenus, même s’ils construisent bien d’autres bâtiments, « les bâtisseurs de cathédrales ».

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

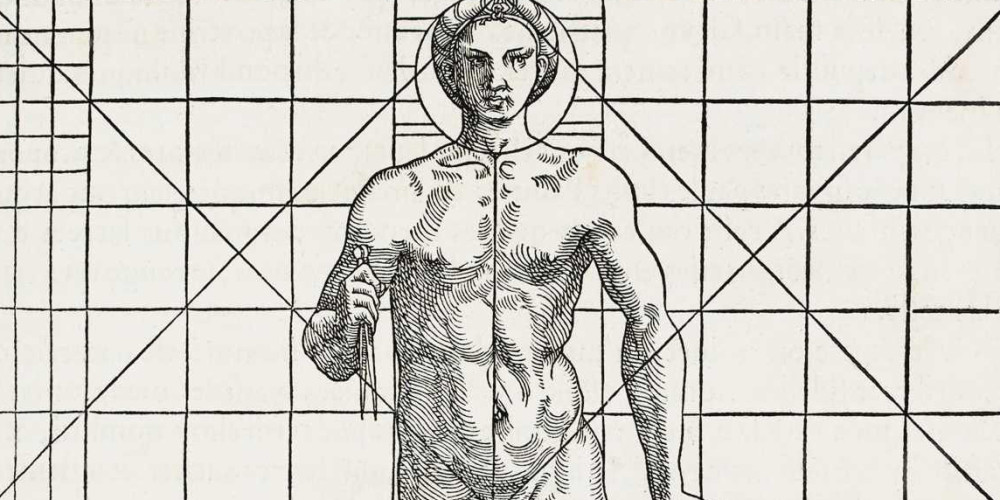

L’homme de Vitruve

La force du symbole va conférer à la maçonnerie un prestige et un lustre particuliers parmi les arts et métiers. À partir du 16e siècle, l’architecture fera partie de la culture de l’humaniste puis de l’honnête homme.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les « chartes » Saint-Clair

Aux 16e et 17e siècles, en Grande-Bretagne, et plus particulièrement en Écosse, certaines confréries de maçons se transforment en sociétés de rencontres et d’échanges, accueillant des membres étrangers et les initiant à l’art de bâtir. Pour les distinguer des maçons « opératifs » qui taillent la pierre, on appelle ces membres invités les maçons « acceptés » ou « spéculatifs » (du latin speculativus, abstrait), soulignant ainsi l’aspect symbolique de leur engagement. Ils partagent la référence au temple de Salomon.

© Bibliothèque de la Grande Loge d’Écosse

Les outils du maçon tailleur de pierre

Les francs-maçons du 18e siècle – et d’aujourd’hui – sont les héritiers de ces maçons « spéculatifs ». Tout en conservant les rites et les symboles issus du métier de maçon, les francs-maçons ne se consacrent plus à la réalisation matérielle des bâtiments mais au travail sur eux-mêmes et à la construction d’une société meilleure et plus éclairée.

Mots-clés

Centre d’études des compagnonnages

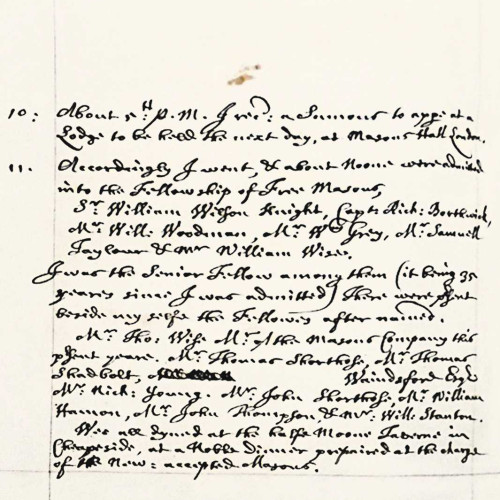

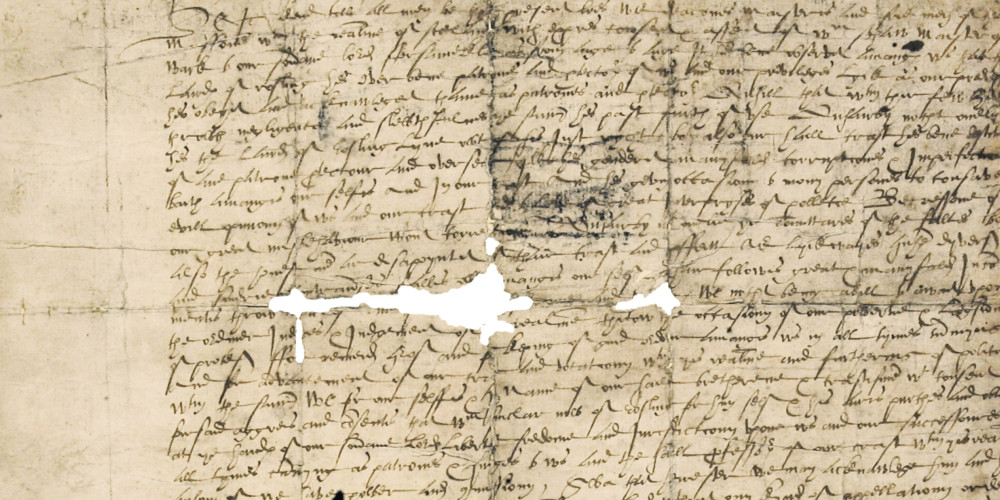

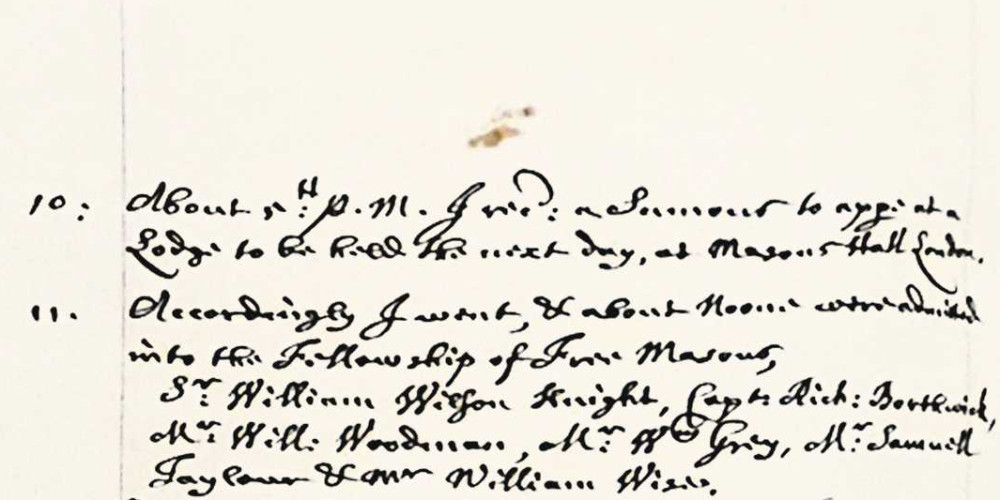

Le journal d’Elias Ashmole

Les documents les plus anciens, témoignant de l’activité des loges à la fin du 16e siècle et au 17e siècle en Écosse, comme le journal de l’érudit alchimiste Elias Ashmole qui rapporte son initiation en 1645, dévoilent les origines – encore en partie mystérieuses – de la franc-maçonnerie.

© Bodleian Library

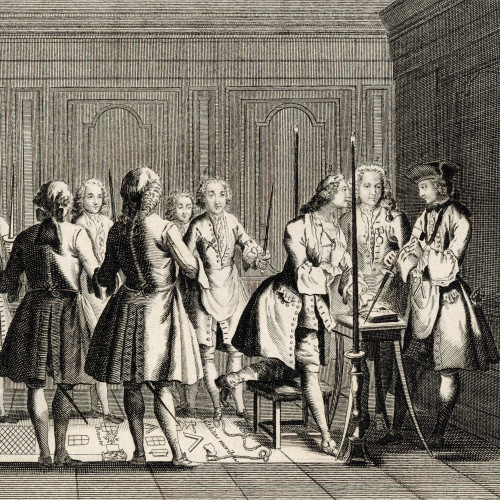

Le frontispice des Constitutions d’Anderson

La franc-maçonnerie moderne naît en 1717, à Londres, alors capitale des idées philosophiques, avec la création de la Première Grande Loge.

Les disciples de Newton y sont très présents autour du huguenot français Jean-Théophile Désaguliers.

Sous l'influence des membres de cette Première Grande Loge, l’article 1er de leur nouveau règlement, les Constitutions d’Anderson, proclame la liberté de conscience. La tolérance religieuse est en effet une valeur fondatrice de la franc-maçonnerie.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

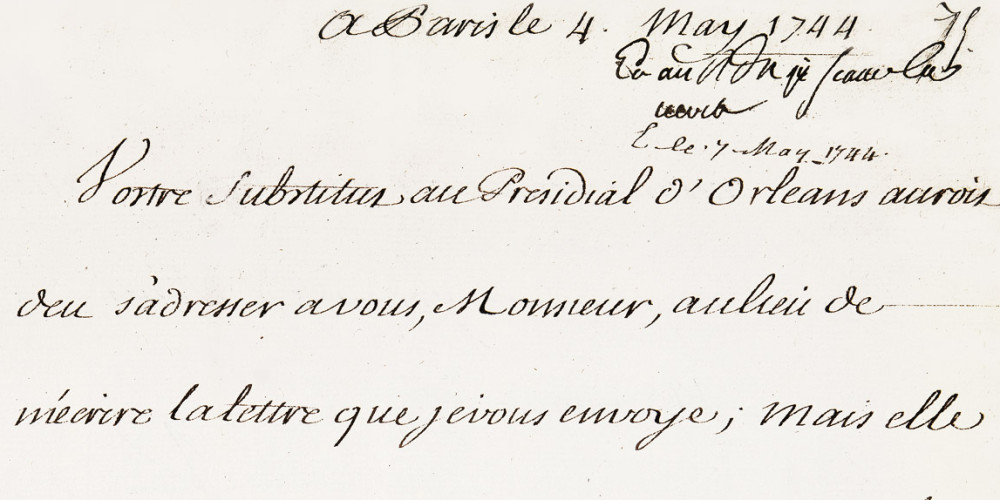

L’exil de Jacques II. La franc-maçonnerie pénètre pour la première fois en France

La franc-maçonnerie s’implante en France vers 1725 dans l’ambiance libérale et anglophile de la Régence. Elle apparaît dans le sillage de Britanniques exilés pour des raisons politiques ou religieuses.

D’abord accueillie comme une mode par l’aristocratie, elle s’étend rapidement à la bourgeoisie et s’enracine durablement dans la société de l’Ancien Régime. Les plus anciennes loges attestées en France sont celles créées à Paris vers 1725.

À partir de Paris, des loges s’implantent dans les grandes et moyennes villes du Royaume autour de 1740 : Lyon, Marseille, Orléans... À Bordeaux, des marins et des négociants irlandais fondent la Loge L’Anglaise en 1732. À Toulouse, ce sont des Irlandais "jacobites" (partisans de la dynastie déchue des Stuart) qui créent la Maçonnerie.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le chancelier de France fait surveiller les loges

En 1737, le gouvernement prend ombrage de cette influence étrangère et interdit la franc-maçonnerie. Les premiers documents maçonniques français qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui sont donc les pièces saisies par la police. La BnF conserve ainsi les papiers de la loge Coustos-Villeroy – registre et textes divers – confisqués à l’automne 1737.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France