-

Album

AlbumLa mise en scène de l’événément

-

Album

AlbumUnes mémorables, de 1851 à 1940

-

Article

ArticleReportage et enquête : donner du sens au fait de société

-

Article

ArticleL’irrésistible attraction du fait divers

-

Article

ArticleLe sport dans la presse

-

Article

ArticleDes échos mondains à la presse people

-

Article

ArticleDu roman feuilleton au fait divers

-

Article

L’opinion, la presse et les revues

Reportage et enquête : donner du sens au fait de société

© Bibliothèque nationale de France

Camp de Charvein. La scierie

Pour son premier reportage au Petit Parisien, Albert Londres part pour la Guyane dont il décrit l’enfer du bagne. Son enquête, accompagnée de photographies et de dessins – le grand reporter a pris lui-même cette photographie restée inédite –, dévoile un univers occulté et terrifiant. Publiés du 8 août au 5 septembre 1923 en première page du titre le plus diffusé de l’époque, ses articles auront un retentissement considérable. L’année suivante, il poursuit son entreprise de dénonciation avec un nouveau reportage sur le bagne, militaire cette fois-ci, de Biribi : ces articles seront publiés en recueil sous le titre Dante n’avait rien vu.

© Bibliothèque nationale de France

Le journaliste, acteur social à part entière

Dès la fin du 19e siècle apparaît un « nouveau journalisme » dont la fonction essentielle est moins d’informer à propos d’événements que, en dernière instance, de donner du sens au monde dans lequel on vit. Sortant de sa rédaction pour parcourir la planète et scruter les mouvements de la société, le journaliste se transforme en reporter ou en enquêteur et, de simple médiateur, devient un acteur social à part entière. Ce qui en fait un citoyen pas comme les autres et lui impose d’adopter une façon spécifique de regarder les choses, de les penser et d’en parler.

Rendre compte

Quand Fernand Xau, ce jour de 1880, vient au domicile de Zola recueillir les opinions de l’écrivain, il initie une forme de journalisme presque révolutionnaire. Sous l’aspect d’un dialogue, que les Américains appellent l’interview, Xau fait rentrer son lecteur dans une intimité inédite et l’assure de restituer avec exactitude et neutralité le déroulement de la rencontre. Dans une presse alors dominée par ses penchants littéraires et où l’opinion et le commentaire l’emportent sur l’information, une telle manière de « rapporter » des faits suscite bien des questions dans la profession. Ce « nouveau journalisme » qui émerge se situe au croisement de deux influences : celle du reportage américain et celle du courant « naturaliste ».

En France, le premier fascine et agace à la fois. Les « reporters », comme on les appelle outre-Atlantique, instaurent un rapport étroit au terrain, à l’enquête ; leur travail obéit à des procédures strictes de restitution des faits. Une affiche apposée sur les murs du Chicago Tribune dans les années 1880 mentionne, à l’intention des rédacteurs, une règle aujourd’hui encore cardinale dans le métier : « Qui ? Quoi ? Comment ? Quand ? Où ? » Mais quand bien même les reportages « à l’américaine » font parfois sensation (comme celui que Henry Morton Stanley, à la recherche du docteur Livingstone, a effectué en Afrique pour le compte du New York Herald), les « reporters » sont perçus en France comme de simples « machines à noter ».

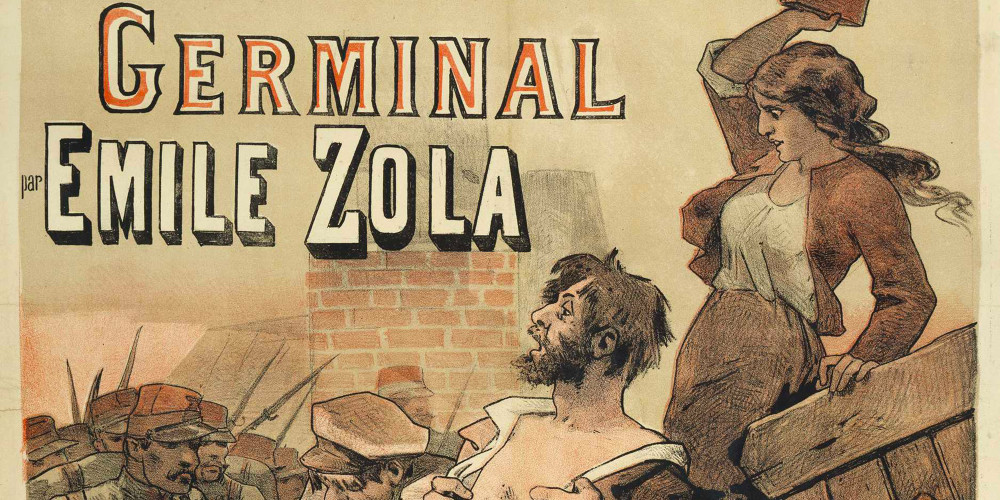

Germinal par Émile Zola dans Gil Blas

Dès la fin du 19e siècle apparaît un « nouveau journalisme » dont la fonction essentielle est moins d’informer à propos d’événements que, en dernière instance, de donner du sens au monde dans lequel on vit. Sortant de sa rédaction pour parcourir la planète et scruter les mouvements de la société, le journaliste se transforme en reporter ou en enquêteur et, de simple médiateur, devient un acteur social à part entière.

L’une des influences de ce nouveau journalisme est Zola qui prône une forme de démarche scientifique privilégiant l’enquête sociale sur le terrain, à la manière de ce que le journaliste-romancier a fait de façon exemplaire dans les mines d’Anzin avant d’écrire Germinal.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La deuxième influence, plus littéraire, est celle dont Zola est l’incarnation : une forme de démarche scientifique qui privilégie l’enquête sociale sur le terrain, à la manière de ce que le journaliste-romancier a fait de façon exemplaire dans les mines d’Anzin avant d’écrire Germinal. Le journaliste, non seulement n’est pas un simple médiateur, traducteur fidèle du sens des choses, mais il est investi d’un rôle social actif. Il permet au lecteur d’élargir son champ de conscience, il lui rend le monde visible et lisible, il le décille.

Avec le reportage et l’enquête-interview se développent des attitudes qui seront sans cesse questionnées. Le reporter rendrait compte d’une réalité, mais à la façon d’un miroir (ou d’un sténographe), il voudrait s’en faire le reflet le plus juste possible, l’écho fidèle du monde social qui l’entoure. Il s’agit d’une approche innocente de l’information qui postule que le réel est doté d’un sens unique avant que le journaliste n’en rende compte, et qui admet que le langage est transparent et les mots adéquats aux choses qu’ils désignent. C’est là un idéal qui a fait long feu.

Voir et faire voir

Le reporter vit dix vies humaines. Il assiste aux existences les plus éclatantes et suit les événements les plus prodigieux. Nul comme lui n’a la joie de vivre, puisque nul comme lui n’a la joie de voir. « Ah ! Vivre ! Voir : savoir voir et faire voir. Le reporter regarde pour le monde : il est la lorgnette du monde !

Les reporters sont nés dans un contexte qui les a favorisés. L’essor de la grande presse populaire, les rivalités entre journaux pour proposer du neuf, l’usage des moyens de communication aussi rapides que le télégraphe et le chemin de fer, et la passion des lecteurs pour les récits d’exploration et l’épopée coloniale concourent à lancer le grand reportage. Très vite s’impose l’idée qu’il faut aller à la source des événements, en constater personnellement les circonstances. Les uns après les autres, les journaux dépêchent des « envoyés spéciaux » et « grands reporters » sur les théâtres de conflits, vers les contrées lointaines ou dans les bas-fonds des grandes villes.

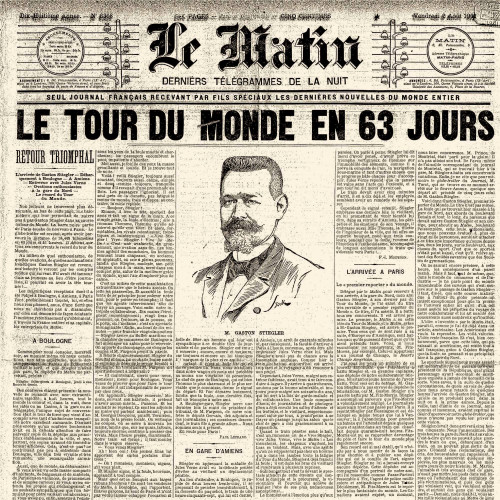

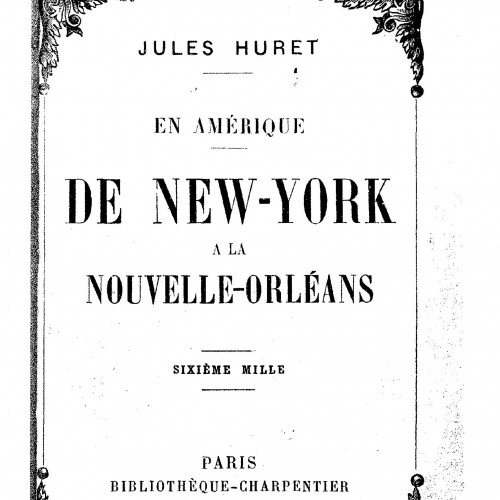

Le reportage tourne souvent à la prouesse et celui qui l’accomplit devient un héros des temps modernes : Gaston Stiegler fait mieux que Philéas Fogg, le héros de Jules Verne, en bouclant un « tour du monde en 63 jours » pour Le Matin ; Jules Huret expédie au Figaro pas moins de 87 articles lors de son périple aux États-Unis ; et Gaston Leroux multiplie les « coups » en régalant ses lecteurs d’exclusivités retentissantes. Redresseur de torts et héros patriote, le personnage qu’il crée en 1907, Rouletabille, devient d’ailleurs la matrice de nombreux reporters de fictions du siècle à venir, justiciers attachés à poursuivre le crime (le Fandor de Fantomas, Ric Hochet ou Lefranc) ou aventuriers courant le monde pour mieux le transformer (Tintin ou Boro photoreporter).

Le tour du monde en 63 jours

Dès la fin du 19e siècle apparaît un « nouveau journalisme » dont la fonction essentielle est moins d’informer à propos d’événements que, en dernière instance, de donner du sens au monde dans lequel on vit. Sortant de sa rédaction pour parcourir la planète et scruter les mouvements de la société, le journaliste se transforme en reporter ou en enquêteur et, de simple médiateur, devient un acteur social à part entière.

Gaston Stiegler fait mieux que Philéas Fogg, le héros de Jules Verne, en bouclant un « tour du monde en 63 jours » pour Le Matin. (L. J.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

En Amérique. De New-York à la Nouvelle-Orléans

Dès la fin du 19e siècle apparaît un « nouveau journalisme » dont la fonction essentielle est moins d’informer à propos d’événements que, en dernière instance, de donner du sens au monde dans lequel on vit. Sortant de sa rédaction pour parcourir la planète et scruter les mouvements de la société, le journaliste se transforme en reporter ou en enquêteur et, de simple médiateur, devient un acteur social à part entière.

Le reportage tourne souvent à la prouesse et celui qui l’accomplit devient un héros des temps modernes : ainsi Jules Huret expédie au Figaro pas moins de 87 articles lors de son périple aux Etats-Unis. (L. J.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Quand le reporter français voit les choses en surplomb, un nouveau type de journaliste, aux États-Unis, s’emploie à les voir « de l’intérieur ». Deux femmes, Nellie Bly, admise à l’asile psychiatrique pour femmes de Blackwell Island, et Isa Tarbell, enquêtant dans les coulisses de la puissante Standard Oil Company, pratiquent le stunt journalism, le journalisme « coup de force », en invitant leur lecteur à les suivre dans les secrets d’un lieu interdit et vivre par procuration une expérience inédite. « La vérité se voit », proclament ces militantes du reportage, vite qualifiées de muckrakers ( « fouille-merde » ) par ceux dont elles font voir les côtés les plus inavouables.

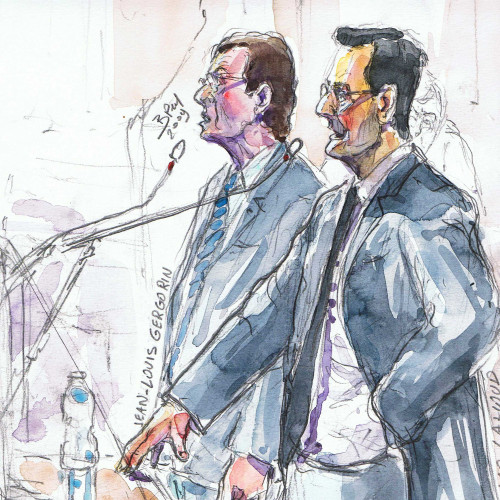

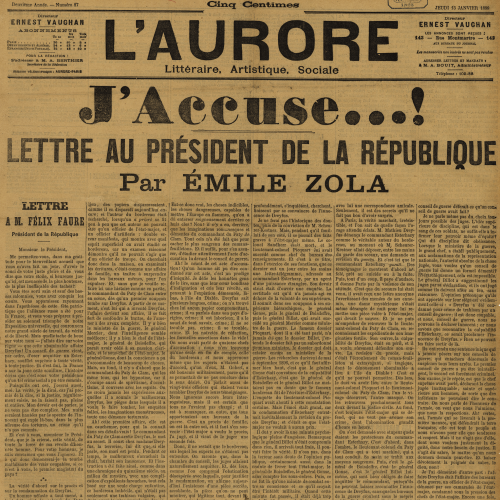

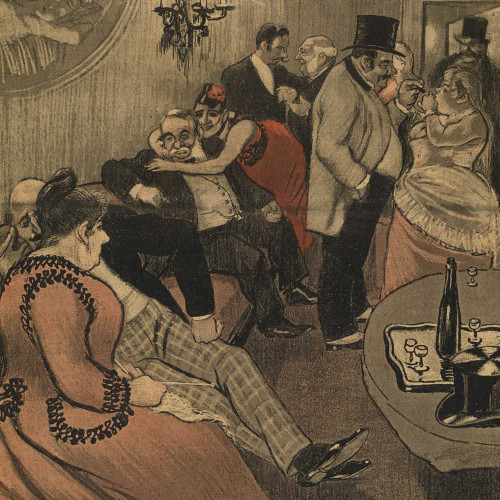

Si les Français n’adhèrent pas encore à ces pratiques, une forme de journalisme justicier se dessine toutefois, notamment à la faveur de l’affaire Dreyfus. Bernard Lazare, premier journaliste dreyfusard, préfigure ce que fera le journaliste d’investigation : établir une chronologie détailler des faits, rechercher et confronter des témoignages ou encore analyser des documents. L’ « Affaire » est sans doute un tournant dans l’histoire du journalisme : les journaux, au-delà des pamphlets et des appels à la haine qui ont marqué cette époque, n’hésitent pas à publier des lettres accablantes, des documents clés ou des pièces secrètes. Ils font ainsi de chaque lecteur un expert et un juge en puissance.

Gardons-nous toutefois de voir dans cette exigence du regard un « rituel d’objectivité » propre au journalisme d’information. Le reportage, jusque dans les années 1930, ne revendique pas l’objectivité de sa démarche ; au contraire, un empirisme naïf, loin de craindre la subjectivité, lui fait au contraire largement confiance. C’est bien pourquoi le grand reportage après la guerre 1914-1918, est principalement le fait d’hommes de lettres.

Témoigner

Mais quelqu’un vient vers moi en courant, il a peur de ne pas arriver à temps. C’est un confrère, un pauvre bougre saturé de chagrin et de remords. […] Il veut se mettre à mes genoux. Il me dit comme Brengues : “Regarde ! Regarde ! ”… Il me supplie : “Tu diras tout ! Tout ! Pour que ça change un peu…”

Ces grands reporters de l’entre-deux-guerres, dont l’épopée du journalisme moderne loue aujourd’hui les grands noms, ceux d’Albert Londres, de Joseph Kessel, de Roland Dorgelès ou d’Henri Béraud font primer le récit sur le discours. Il faut faire rêver ou frémir le lecteur après les horreurs de la Grande Guerre. De chacun de ses périples, le reporter ne fait plus un simple compte rendu, mais il narre une aventure humaine forte et dépeint un univers plein de sensations et de drames. Lorsque Kessel, dans son reportage « Marchés d’esclaves », suit des trafiquants de part et d’autre de la mer Rouge, il cherche à impressionner son lecteur par l’exotisme et le caractère dangereux de son expérience. L’écriture des grands reportages a pour fonction de souligner l’étrangeté d’univers décrits comme inaccessibles, incompréhensibles, dépassant leur observateur. Les métaphores y abondent. Les stéréotypes aussi. Le reporter a beau aborder son sujet vierge de toute représentation, au point, en ce qui concerne Londres, de ne pas vouloir se documenter sur l’Afrique qu’il va visiter pour « Terre d’ébène », ses préjugés sont tenaces.

Albert Londres

Albert Londres (1884-1932) incarne la figure populaire du grand reporter. D’abord simple journaliste parlementaire au Matin, il révèle tout son talent quand, réformé, il devient correspondant de guerre en 1914-1918. Révolté par le conflit et par la censure militaire, il lutte contre le mensonge officiel en menant l’enquête sur le terrain et sait faire entendre la voix des poilus. Dès la fin de la guerre, il est devenu une figure emblématique du journalisme et les grands quotidiens s’arrachent ses reportages au style précis et aux prises de position tranchées : il passe au Petit Parisien, puis à l’Excelsior. Il voyage en Russie bolchevique, au Japon, en Inde, en Chine, mais ne délaisse pas pour autant le reportage social, décrivant aussi bien l’horreur du bagne et des asiles psychiatriques que le Tour de France. Il meurt en 1932 durant l’incendie du bateau qui le ramène d’un reportage en Chine.

© Droits réservés : Henri Manuel

© Droits réservés : Henri Manuel

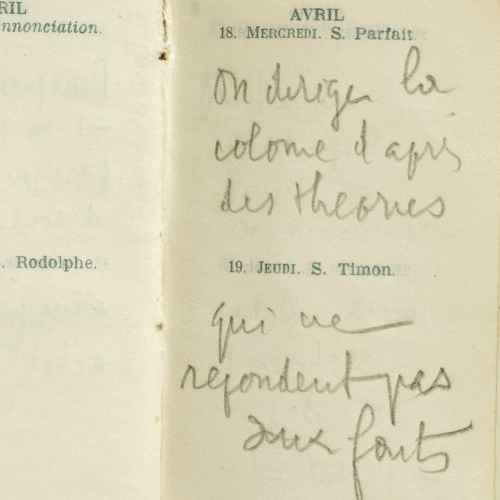

Agenda d’Albert Londres

Lorsqu’il s’embarque fin 1927 pour l’Afrique- Occidentale française, Albert Londres a déjà séjourné à Dakar et écrit quelques articles corrosifs sur le milieu colonial de l’Afrique de l’Ouest. Cette fois-ci, le grand reporter reste quatre mois et envoie régulièrement des articles sur la construction du chemin de fer au Sénégal et au Congo à la rédaction du Petit Parisien, qui les publie en une. Révolté par l’exploitation et la mortalité massive des travailleurs africains sur ce chantier et dans les exploitations forestières, il relate son périple avec précision et violence. Il en tirera un livre, Terre d’ébène (1929), qui fera tant de bruit que les autorités de l’AOF se verront contraintes d’inviter la presse et les parlementaires pour revaloriser leur image.

© fonds Albert Londres

© fonds Albert Londres

Ainsi l’URSS est probablement le pays qui suscite en cette période le plus de curiosité chez les reporters. Les uns y accomplissent une sorte de pèlerinage au paradis de la révolution triomphante, les autres y trouvent la confirmation ou la révélation de l’enfer bolchevique. Très peu nombreux sont ceux qui ont résisté à la tentation d’acclimater leurs doutes à leurs propres passions. Aucun reportage n’est donc « objectif ». Les reportages sont pleins d’exagérations, d’imprécisions, de procédés propres à embellir l’écriture sans se soucier de l’honnêteté journalistique. « Il faut se moquer de la vérité comme de la vraisemblance, exagérer ou diminuer, ne pas tenir qu’un fil mais tout un écheveau et bien embrouillé », affirme Cendrars.

Or, en dépit de ces accommodements avec la vérité ou la vraisemblance, les reportages entre les deux guerres témoignent de réalités insoupçonnées. Par le récit de leurs expériences, les écrivains reporters dénoncent ce qui se passe en plein 20e siècle, aux portes de la civilisation : la condition carcérale dans « Au bagne » d’Albert Londres ; le travail forcé dans les colonies révélé par André Gide, puis Albert Londres encore ; les prisons d’enfants montrés du doigt par Alexis Danan… Mieux, ils font bouger les choses. Leurs témoignages transforment le monde, font fermer bagnes et chantiers coloniaux. « Notre métier, écrit Londres, n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. »

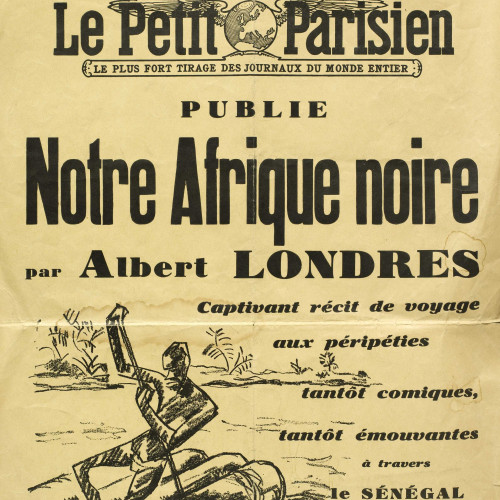

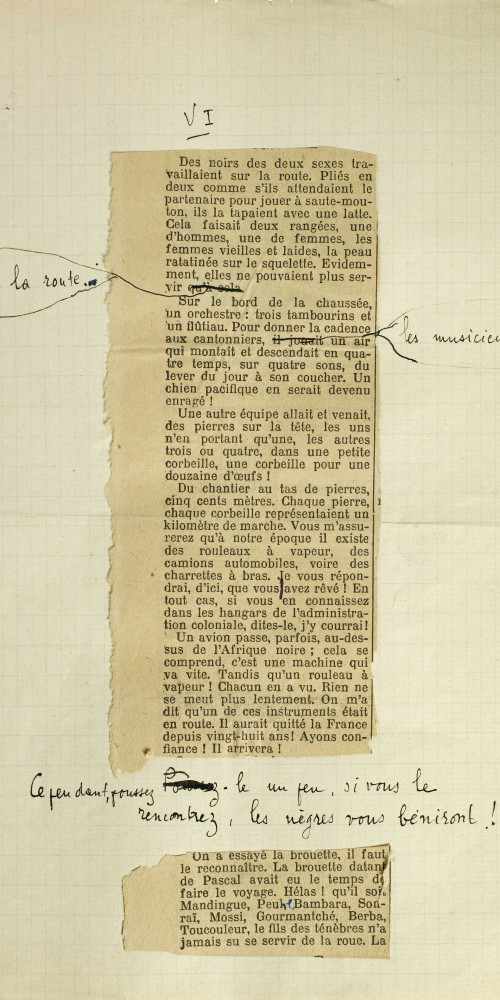

« Notre Afrique noire »

Lorsqu’il s’embarque fin 1927 pour l’Afrique- Occidentale française, Albert Londres a déjà séjourné à Dakar et écrit quelques articles corrosifs sur le milieu colonial de l’Afrique de l’Ouest. Cette fois-ci, le grand reporter reste quatre mois et envoie régulièrement des articles sur la construction du chemin de fer au Sénégal et au Congo à la rédaction du Petit Parisien, qui les publie en une. Révolté par l’exploitation et la mortalité massive des travailleurs africains sur ce chantier et dans les exploitations forestières, il relate son périple avec précision et violence. Il en tirera un livre, Terre d’ébène (1929), qui fera tant de bruit que les autorités de l’AOF se verront contraintes d’inviter la presse et les parlementaires pour revaloriser leur image.

© Fonds Albert Londres

© Fonds Albert Londres

Reportage en Afrique

Lorsqu’il s’embarque fin 1927 pour l’Afrique- Occidentale française, Albert Londres a déjà séjourné à Dakar et écrit quelques articles corrosifs sur le milieu colonial de l’Afrique de l’Ouest. Cette fois-ci, le grand reporter reste quatre mois et envoie régulièrement des articles sur la construction du chemin de fer au Sénégal et au Congo à la rédaction du Petit Parisien, qui les publie en une. Révolté par l’exploitation et la mortalité massive des travailleurs africains sur ce chantier et dans les exploitations forestières, il relate son périple avec précision et violence. Il en tirera un livre, Terre d’ébène (1929), qui fera tant de bruit que les autorités de l’AOF se verront contraintes d’inviter la presse et les parlementaires pour revaloriser leur image.

© fonds Albert Londres

© fonds Albert Londres

Du journaliste acteur au journalisme participatif

Le reporter est un truqueur. Pour les besoins de son histoire et le contentement de ses lecteurs, il recompose ce qu’il a vu, le réinterprète. Le réel est remplacé par le style.

Qu’est-ce que le journalisme sinon la recherche de l’information introuvable, cachée, scellée ?

Prouver

Or quand la réalité est trop forte, le reportage ne peut plus se laisser aller à la fiction. La guerre d’Espagne, puis la seconde guerre mondiale sont des chocs qui bouleversent les reporters. Dans la presse, l’image photographique qui jusqu’alors secondait le grand récit en l’ « illustrant » prend de plus en plus d’importance. Des photographes prétendent eux aussi au statut de grand reporter. La première grande épopée est la commande de la Farm Security Administration aux photoreporters américains. La guerre d’Espagne lance la légende des Capa, Seymour, Gerda Taro…, aussi essentiels que leurs collègues journalistes dans la révélation des abominations de la guerre.

L’après-guerre confirme leur importance. Quand les mots, pense-t-on, sont suspects et aveuglent des lecteurs sevrés de propagande, les images, mais aussi les sons, ne diraient que la vérité. La radio, les actualités cinématographiques et la photo sont de plus en plus prisées. Mieux, elles ramènent la preuve au centre des préoccupations du journalisme. Les photos de la guerre ou les images tournées lors de la libération des camps d’extermination (et montrées comme preuves au procès de Nuremberg) ne sauraient mentir. Bientôt la télévision, dont à peine née l’ambition est d’ouvrir une fenêtre sur le monde, fait vivre l’événement en direct. Toutes ces images livrent ou donnent l’impression de livrer une représentation « im-médiate » du réel : une preuve que cela est, et non plus seulement un témoignage.

Le reporter Georges Le Fèvre en homme-sandwich lors de son enquête pour Le Journal

En 1929, alors que la crise mondiale menace la France, le journaliste Georges Le Fèvre entreprend pour Le Journal une vaste enquête sur le chômage et les petits métiers à Paris. Pour écrire ce feuilleton social, il choisit de s’immerger dans le monde du travail afin de mieux comprendre les réalités de ces vies au quotidien. Ainsi, il se fait tour à tour chômeur, débardeur aux halles ou homme-sandwich (ici, en 1929). De cette dernière expérience, il écrira : « être homme-sandwich ce n’est pas déchoir, c’est s’anéantir. Peut-on appeler ça gagner sa vie en travaillant ? Pas même, puisque le gain est dérisoire et le travail inexistant. » En 1932, il rassemble ses chroniques en un ouvrage intitulé Je suis un gueux.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les blessés écoutent le récit d’un rescapé de la bataille

La guerre d’Espagne marque un tournant dans l’histoire de la médiatisation des conflits : les deux camps reçoivent de nombreux volontaires internationaux, ainsi que des journalistes venus du monde entier, équipés d’appareils photographiques aisés à transporter sur les lieux de combat. Mathieu Corman (1901-1975) est à la fois volontaire et reporter : intellectuel belge situé dans la mouvance révolutionnaire, il rejoint dès le début du conflit la colonne Durruti à Barcelone. Parallèlement, il couvre le conflit pour le quotidien Ce soir et publie une série de reportages dans la revue antifasciste belge Le Rouge et le Noir. Il est l’un des trois premiers reporters à entrer dans Guernica après le bombardement. Sur ce cliché de républicains au repos à l’arrière du front, l’un des miliciens lit Regards, l’hebdomadaire d’information dont les reporters vedettes en Espagne ne sont autres que Chim, Capa et Gerda Taro.

© Succession Mathieu Corman

© Succession Mathieu Corman

Après-guerre cependant, il n’y a jamais eu autant de reportages écrits dans la presse. Les Robert Guillain, James de Coquet, Jean Lartéguy ou Lucien Bodard rejoignent les anciens, Kessel et Andrée Viollis, qui reprennent du service. Cependant, l’éclat des grands reportages d’avant-guerre a pâli. Quand triomphe à la télévision le magazine Cinq colonnes à la une, les reporters de la presse écrite ont une longueur de retard dans leur inventaire du monde. L’un d’eux, Jean-Claude Guillebaud, en soulignera la désuétude : « Le grand reporter, alors, montait nonchalamment dans des quadrimoteurs Super Constellation, buvait du bourbon comme Simon Templar et accédait quand il le voulait à ce lieu fabuleusement chargé d’érotisme : la chambre d’une hôtesse d’Air France dans un Hilton des antipodes. Accessoirement, il couvrait la guerre de Corée et sautait sur Diên Biên Phû. » 1

Révéler

Après le temps du journaliste témoin vient celui du journaliste acteur. La guerre d’Algérie, au cours de laquelle la censure a entravé le travail de la presse, puis la guerre froide avec son lot de dissimulations, et enfin le goût pour les grandes affaires criminelles relancent dans les années 1960 une tradition de l’enquête dont les moyens tiennent en un maître-mot auquel les grands reporters avaient renoncé : la vérification ; et dont le but est le « scoop », un anglicisme qui apparaît alors dans le langage journalistique. Avec des méthodes propres à la police, des reporters cherchent ce qui se cache derrière le paravent des discours officiels et de la scène politique. L’affaire Ben Barka, révélée par Jacques Derogy et Jean-François Kahn en 1965, marque le début de ce journalisme d’investigation. Celle du Watergate aux Etats-Unis va lui donner ses lettres de noblesse.

Les nouveaux news magazines, comme L’Express et Le Nouvel Observateur, ainsi que Le Canard enchaîné et Le Monde, sont les moteurs de ces enquêtes au long cours qui, au fil des révélations, déroulent leurs récits sensationnels, écrits parfois à la frange de la fiction. Avec la multiplication des « affaires » et des scandales dans les décennies 1970 à 1990 (les Irlandais de Vincennes, Greenpeace, le sang contaminé, Elf), ce type de journalisme se met au service de la démocratie et de la morale. Il devient un contre-pouvoir. Or le journalisme d’investigation se révèle coûteux en temps et en argent, et ses résultats aléatoires. L’enquêteur s’expose aux risques des manipulations, aux mesures de rétorsion (des procès, des désaffections d’annonceurs pour son journal…), aux manquements à la déontologie aussi. Si certains d’entre eux accèdent à la reconnaissance (Gilles Perrault, Edwy Plenel), d’autres souffrent d’un déficit de légitimité. À force de voir la presse fouiller dans la vie privée pour trouver matière à scandales, l’opinion rejette parfois les méthodes d’investigation.

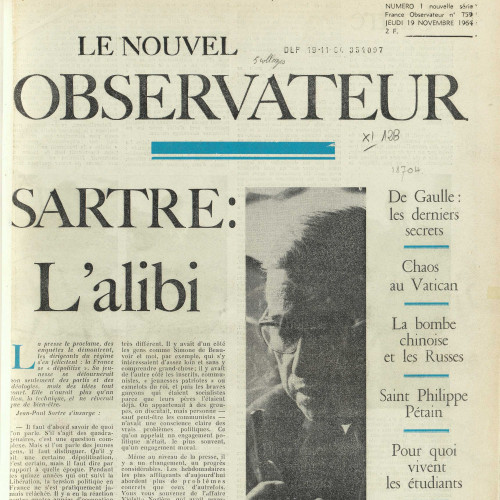

Le Nouvel Observateur

France Observateur, créé en avril 1950, est devenu L’Observateur en avril 1954, mais en 1964, Claude Perdriel et Jean Daniel reprennent l’hebdomadaire et le transforment en un newsmagazine, Le Nouvel Observateur dont le n°1 paraît le 19 novembre 1964.

https://nouvelobs.com/

© Le Nouvel Observateur, 1964

© Le Nouvel Observateur, 1964

Le Canard enchaîné

Entre le général de Gaulle et Le Canard enchaîné, hebdomadaire satirique antimilitariste créé pendant la guerre de 1914-1918, la défiance est réciproque. Inquiets des conditions de son accession à la tête de l’État et du déséquilibre des pouvoirs au profit du président de la République, les journalistes du Canard ne cessent de dénoncer la pratique personnelle et arbitraire du pouvoir gaullien ainsi que son contrôle de l’information.

Jusqu’à son départ de l’Élysée en 1969, le Général focalise critiques et moqueries, en particulier dans la célèbre rubrique « La Cour » rédigée par André Ribaud et illustrée par Roland Moisan. C’est d’ailleurs Moisan qui signe ce dessin en une, à l’occasion de la retentissante visite du chef de l’État au Canada. Toujours placés en manchette, les canards dessinés par Guilac s’interrogent ici : « Verra-t-on jamais un Noir à la Maison-Blanche ? »

© Éditions Maréchal-Le Canard enchaîné ; © ADAGP, Paris, 2024

© Éditions Maréchal-Le Canard enchaîné ; © ADAGP, Paris, 2024

Aux États-Unis, une forme de journalisme d’investigation a pignon sur rue : le journalisme undercover, qui use du procédé de l’infiltration quand les stratégies de communication tiennent le journaliste à distance ou quand les murs de la censure font obstacle à son enquête. Si l’exemple américain a inspiré le journaliste allemand Günter Wallraff qui, en 1985, s’est glissé dans la peau d’un ouvrier turc pour dénoncer le racisme anti-immigré de ses compatriotes, le procédé, controversé, n’a pas beaucoup pris en France. On peut tout au plus avancer comme exemples d’ « informations extorquées » l’expérience d’Anne Tristan qui a infiltré le Front national en 1987 pour en dénoncer les méthodes, et celle de Florence Aubenas qui, en 2009, a partagé sous une fausse identité la vie de salariées précaires dans la région de Caen.

Renouveler le débat social

[Le quotidien] ne fera pas simplement allusion à la vie des travailleurs, il n’aura pas l’arrogance de “citer” les lambeaux de paroles d’ouvriers ou de paysans. Il partira de l’expression des pensées, bref, de la parole des exploités et des opprimés.

Après mai 1968, une certaine presse s’intéresse aux coins d’ombre de la société et accompagne des mouvements marginalisés ou réprimés : la libération de la femme, les homosexuels, les immigrés, l’écologie, les contre-cultures alternatives, etc. Les reportages que proposent ces journaux de la free press ou de la presse militante donnent la parole à ceux qui ne l’ont jamais eue. Ainsi, à l’imitation du new journalism qui, aux États-Unis, tourne le dos à l’idéal de l’ « objectivité » journalistique et revendique une forte dimension littéraire et une subjectivité critique dans l’approche d’un fait, le magazine Actuel propose des reportages-fleuves déroutants dans les années 1970 et 1980.

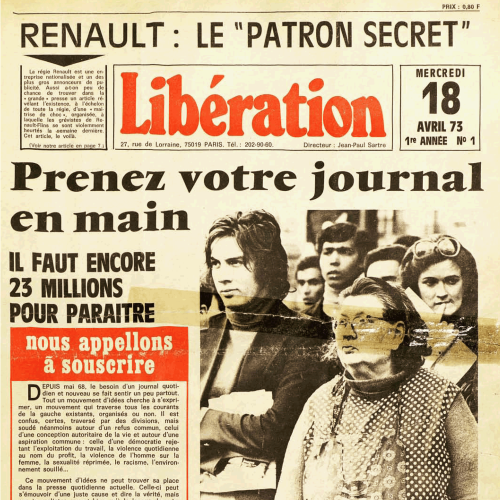

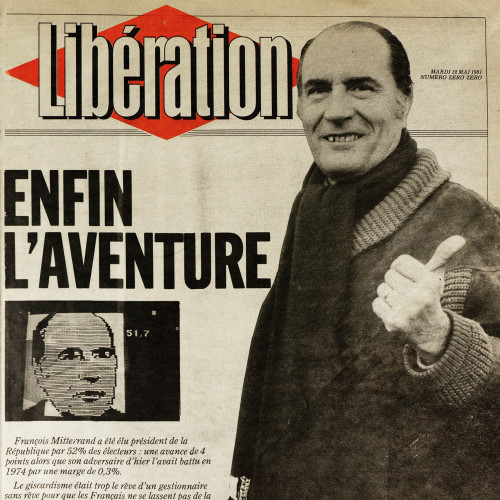

© Libération

Nouvelle formule de Libération, 12 mai 1981

Fondé par des militants maoïstes et dirigé par Jean-Paul Sartre, Libération publie son premier numéro le 22 mai 1973 après avoir lancé une souscription. Le quotidien se veut « entièrement libre », financièrement indépendant, sans publicité et au service des luttes populaires. Il est dirigé collectivement par ses salariés. Des crises internes provoquent, dès 1974, le remplacement de Sartre par Serge July, puis la suspension de la publication le 21 février 1981. Sous la direction de Serge July, un nouveau Libération reparaît le 13 mai 1981, trois jours après l’élection de François Mitterrand. Le numéro 0, daté du 12 mai et reproduit ici, n’a pas été diffusé en kiosque. Tout en gardant un ton original sur les questions de société, la nouvelle formule soutient désormais la gauche modérée. Libé adopte un fonctionnement traditionnel, accueillant la publicité dans ses pages dès février 1982.

© Libération

© Libération

L’autre grand journal né à cette époque, Libération, entend lui aussi « donner la parole aux dominés. » Venus de l’extrême gauche, les journalistes qui y travaillent sont guidés par une conscience sociale qui les fait se démarquer des traditions du journalisme. Les reportages qu’ils rapportent du « front de la lutte sociale » sont cosignés de non-journalistes (des ouvriers de Lip, des militants homosexuels…). Dès les premiers numéros paraît « Lili Blues », de Philippe Gavi, en 1973, qui donne la parole à une jeune fille délinquante confrontée à la justice, à l’hôpital, à la famille… « Lili Blues, c’est une sorte de feuilleton, est-il précisé dans le premier article. Seulement il n’est pas besoin d’inventer les personnages. Ils sont là, ils existent. Au fil des jours, ils prendront la parole et raconteront leur histoire. La nôtre aussi. Toute misère, toute injustice est partagée, comme la nuit ou la tendresse. Nous sommes sur la même route, fragiles et paumés, rêvant d’un monde qui n’est pas. Celui de la liberté. » Une nouvelle presse cherche à renouveler le débat social. S’inspirant du public journalism anglo-saxon, elle se veut l’interprète des citoyens, les fait participer et met en œuvre des techniques d’enquête (panels, focus groups, réunions informelles chez des particuliers, questionnaires) destinées à solliciter la parole des individus ordinaires afin de les remobiliser. Plus « scientifique » encore, un nouveau journalisme d’enquête s’appuie sur l’exploitation rigoureuse de grandes masses de données (des statistiques, des enquêtes…), se fixe davantage sur des dossiers que sur des événements, donne la parole à des chercheurs, des universitaires…, avec l’objectif de provoquer le débat.

Les nouveaux espaces du reportage

Aujourd’hui, le reportage semble s’être réfugié à la télévision. Les journaux télévisés et les magazines d’actualités tiennent en effet le haut du pavé dans la consommation de ce type d’information. Souvent long et coûteux, le reportage déserte les quotidiens et hebdomadaires dont les journalistes sont sommés de fournir à chaud et sans recul une interprétation des événements.

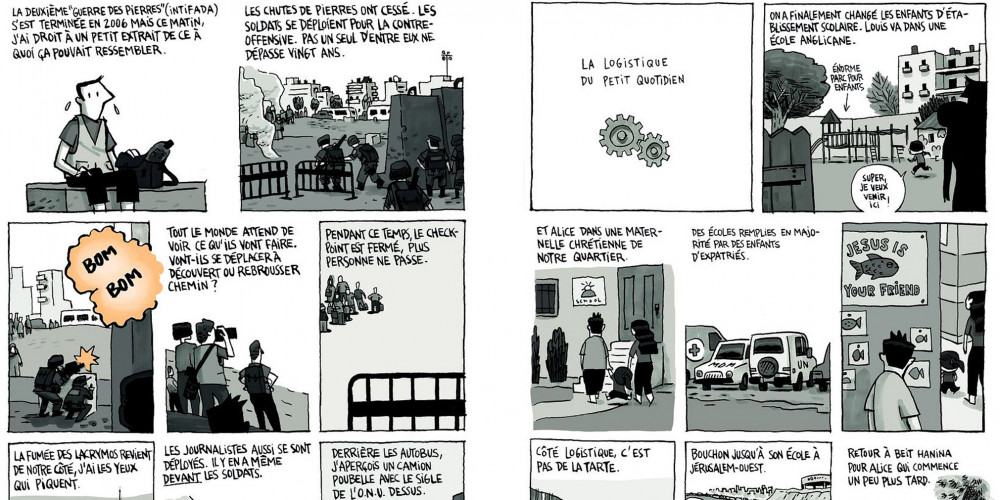

C’est pourquoi d’autres espaces éditoriaux accueillent aujourd’hui enquêtes et reportages. C’est le cas des bookzines (ou magbooks, ou mooks), livres-magazines à la périodicité longue, au format hybride qui entremêle enquête, reportage, photoreportage, bande dessinée, et dont la diffusion, essentiellement en librairie, est elle-même atypique. Le succès de XXI, Usbek & Rica, Zmala et Six mois prouve la pertinence de tels objets aujourd’hui. Le BD-reportage est d’ailleurs l’une des formes dont les bookzines ont permis l’envol. Les dessinateurs qui se sont lancés dans le genre (Guy Delisle ou Chappatte pour n’évoquer que les francophones) agissent comme des reporters en immersion dans leur sujet. Ils revendiquent pour leur moyen d’expression une liberté de regard sur les événements qui n’a rien envier au photojournalisme : « La prétendue objectivité de l’appareil photo est une convention et un mensonge au même titre qu’écrire à la troisième personne au lieu de la première, précise le premier d’entre eux, Art Spiegelman. Faire du BD journalisme, c’est manifester ses partis pris et un sentiment d’urgence qui font accéder le lecteur à un autre niveau d’information. »2

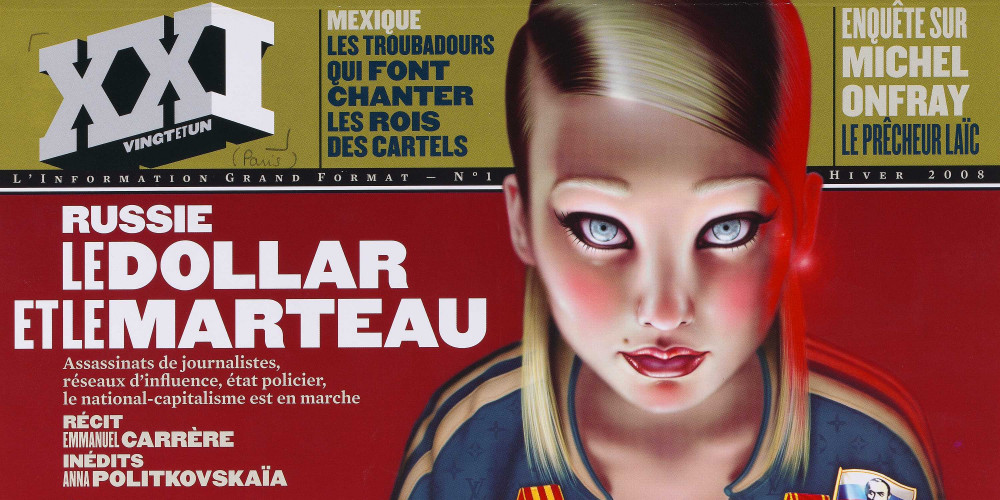

XXI

Face à la crise de la presse, la revue XXI, lancée en 2008, a fait le pari de revenir aux sources du journalisme : le reportage d’investigation. Fondé par Laurent Beccaria et par le grand reporter Patrick de Saint-Exupéry, ancien du Figaro et bien connu pour ses reportages sur le génocide rwandais, le journal est diffusé en librairie et propose de longs articles, développés sur plusieurs pages, qui témoignent d’une connaissance approfondie des sujets, d’enquêtes sur le terrain, et d’un grand soin accordé aux textes, à la maquette et aux illustrations. Devant le succès de la revue, plusieurs titres de même inspiration sont apparus : Six Mois, Polka et d’autres, qui semblent confirmer le goût du public pour le grand genre journalistique.

© XXI, 2008

© XXI, 2008

Avec les nouveaux outils numériques, le reportage prend un coup de jeune. Les sites et blogs, notamment, réactivent le mythe du journalisme participatif imaginé par Libération à ses débuts. L’un d’eux, le Bondy Blog, né au moment des émeutes urbaines de l’automne 2005 pour corriger l’image de la banlieue qu’en renvoyaient les médias, associe le regard de reporters amateurs du « 93 » au savoir-faire de professionnels. Enfin, de plus en plus sur la Toile apparaissent des reportages photos « transmédias » (ils sont aussi l’objet d’expositions, de livres, d’installations diverses), parfois financés par leurs propres lecteurs, ainsi que des web-reportages qui, à l’image de « Gaza/Sderot » et « Prison Valley », offre d’un sujet une approche interactive et un mode de récit associant des textes, des sons, des photographies et des vidéos dans une écriture fragmentaire où chaque « média », porteur d’une information spécifique, précise, étaie ou infléchit le savoir apporté par le « média » voisin. C’est peut-être là la forme du reportage du 21e siècle.

Chroniques de Jérusalem

D’autres espaces éditoriaux accueillent aujourd’hui enquêtes et reportages. C’est le cas des bookzines (ou magbooks, ou mooks), livres-magazines à la périodicité longue, au format hybride qui entremêle enquête, reportage, photoreportage, bande dessinée, et dont la diffusion, essentiellement en librairie, est elle-même atypique. Le succès de XXI, Usbek & Rica, Zmala et Six mois prouve la pertinence de tels objets aujourd’hui. Le BD-reportage est d’ailleurs l’une des formes dont les bookzines ont permis l’envol. Les dessinateurs qui se sont lancés dans le genre (Guy Delisle ou Chappatte pour n’évoquer que les francophones) agissent comme des reporters en immersion dans leur sujet. Ils revendiquent pour leur moyen d’expression une liberté de regard sur les événements qui n’a rien envier au photojournalisme : « La prétendue objectivité de l’appareil photo est une convention et un mensonge au même titre qu’écrire à la troisième personne au lieu de la première, précise le premier d’entre eux, Art Spiegelman. Faire du BD journalisme, c’est manifester ses partis pris et un sentiment d’urgence qui font accéder le lecteur à un autre niveau d’information. »

Chroniques de Jérusalem a reçu le Fauve d’or du meilleur album au 39e Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en 2012.

© Guy Delisle / Delcourt

© Guy Delisle / Delcourt

Provenance

Cet article provient du site Presse à la Une (2012), réalisé en partenariat avec le CLEMI et l’AFP.

Lien permanent

ark:/12148/mmv60fn7cjttf