-

Article

ArticleNaissance de l’imprimerie en Occident

-

Album

AlbumL’imprimerie, une invention qui bouleverse l’Europe

-

Article

ArticleLes incunables

-

Article

ArticleQuels textes imprime-t-on au 15e siècle ?

-

Vidéo

VidéoQu’est-ce que l’imprimerie à caractères mobiles ?

Par Nathalie Coilly -

Article

ArticleDes imprimeurs pionniers au 15e siècle

-

![La Divine Comédie [La Commedia]](https://cdn.essentiels.bnf.fr/media/images/cache/crop/rc/fVPLxKE8/uploads/media/image/20220517145058000000_e183.jpeg) Article

ArticleDes éditions célèbres au 15e siècle

-

Article

ArticleLes incunables dans les collections de la BnF

-

Vidéo

VidéoLes procédés existants avant l’imprimerie

Par Nathalie Coilly -

Vidéo

VidéoLa Bible de Gutenberg

-

Vidéo

VidéoLes conditions d’apparition de la typographie

Par Nathalie Coilly -

Album

AlbumL’évolution des codes du livre au 15e siècle

-

Album

AlbumL’expérimentation typographique

-

Album

AlbumProcédés d’illustration du livre imprimé

-

Album

AlbumImprimer et illustrer en couleur

-

Vidéo

VidéoComment imprimer en couleurs ?

Par Caroline Vrand -

Vidéo

VidéoAvantages et inconvénients de la typographie ?

Par Nathalie Coilly -

Vidéo

VidéoQuel accueil pour l’imprimé ?

Par Nathalie Coilly

Des imprimeurs pionniers au 15e siècle

Bibliothèque nationale de France

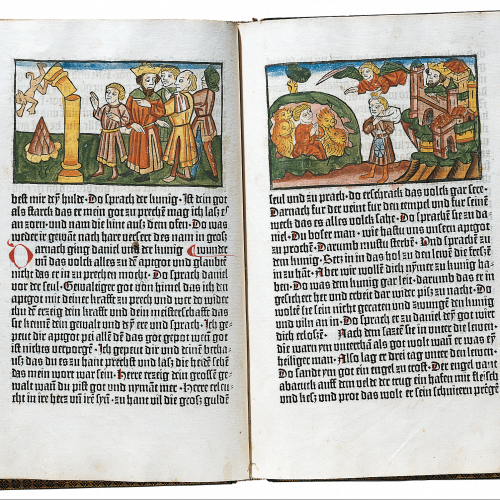

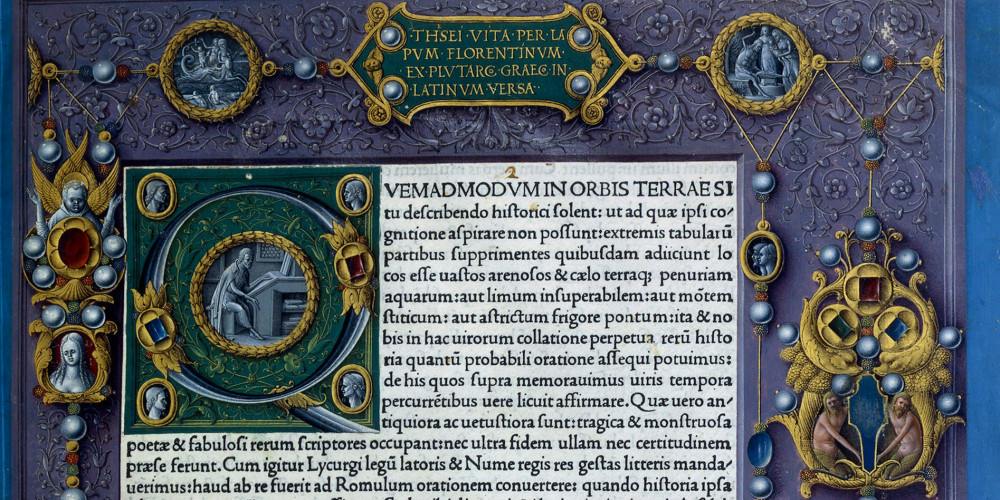

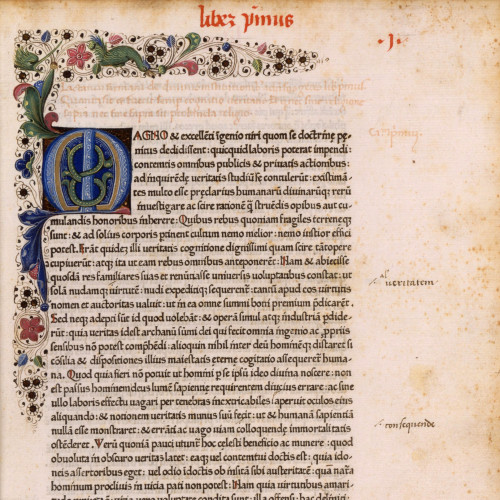

Plutarque assis à son pupitre

Cette édition des Vies parallèles de Plutarque est réalisée en 1478 à Venise par le Français Nicolas Jenson, imprimeur célèbre pour la beauté de ses caractères romains et l’élégance de la mise en pages de ses livres. Les dix ans d’exercice de Jenson coïncident avec une période où l’activité des enlumineurs vénitiens connaît un véritable essor grâce à l’imprimerie, au point que de nouveaux artistes viennent s’établir dans la ville. On compte près de vingt enlumineurs qui ont alors décoré des livres imprimés, les uns occasionnellement, les autres en travaillant exclusivement pour des imprimeurs. La majorité de ces exemplaires de luxe destinés à une clientèle exigeante de collectionneurs et de mécènes appartenant aux grandes familles patriciennes de la cité lagunaire provient de l’atelier de Nicolas Jenson. Le texte de la page initiale est encadré par une stèle décorée de bas-reliefs, devant laquelle semblent être suspendus des perles, des camées et des pierres précieuses serties dans des bijoux fantastiques formés par des dauphins, des dragons, des cornes d’abondance et des faunes. À l’intérieur de la grande initiale, on voit Plutarque assis devant un pupitre.

Bibliothèque nationale de France

Les imprimeurs participent activement à ce mouvement, notamment en corrigeant les éditions fautives et vont faire évoluer la typographie dans un souci économique de réduction des caractères et une volonté de lisibilité. Ceux-ci sont non seulement d’excellents typographes mais également des humanistes et des savants qui mettent la typographie au service de leurs projets intellectuels et esthétiques.

C’est en Italie, berceau de l’humanisme, qu’Erherd Ratdholt fait évoluer la forme du livre. Après une formation en Allemagne, c’est en Italie également que Janson se perfectionne avant de rentrer en France où il crée véritablement les caractères typographiques.

Alde Manuce est, lui, le plus célèbre des imprimeurs humanistes européens. Installé à Venise, entouré de lettrés, il se consacre à l’édition de textes classiques. Alde Manuce est notamment le premier à faire usage des caractères italiques, imitant l’écriture cursive des manuscrits humanistes.

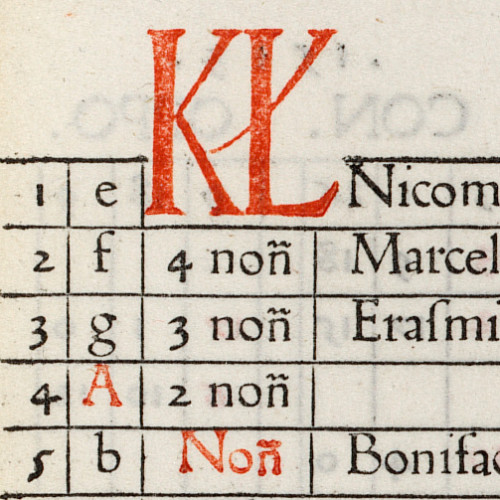

Les innovations d’Erhard Ratdolt

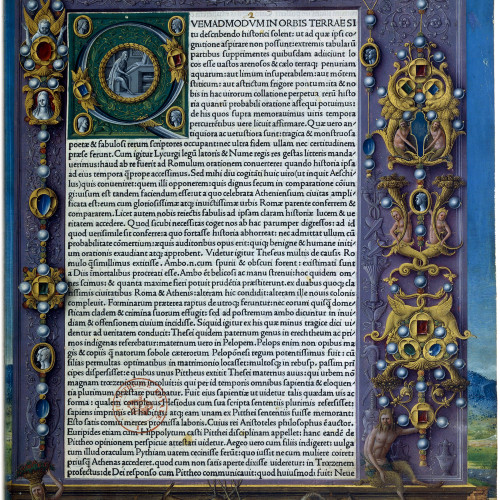

Kalendarium

Erhard Ratdolt (vers 1447-vers 1527), originaire d’une famille d’ébénistes d’Augsbourg, s’installe à Venise et y publie ses premiers livres en 1476, dont un Calendrier de l’astronome Johannes Müller. C’est le premier livre à posséder un véritable frontispice : imprimé à l’encre noire et rouge, il présente, sous forme de poème, dans un large encadrement décoré de vases vénitiens et de rinceaux, le titre de l’œuvre, son auteur, le lieu et l’année de la publication ainsi que le nom de ses imprimeurs, le tout formant un ensemble équilibré et élégant. Imprimeur-éditeur dynamique, il publia des livres liturgiques et utilisa des lettres ornées gravées sur bois (auparavant, l’imprimeur laissait un espace vide en début de paragraphe pour laisser l’enlumineur compléter son travail).

Le 25 mai 1482, il publie le premier traité illustré de géométrie, l’édition princeps des Eléments de géométrie d’Euclide, célèbre à plusieurs titres : non seulement les exemplaires ordinaires sont ornés de six cents figures géométriques réparties sur 138 feuillets, mais les exemplaires de présent sont aussi décorés d’une dédicace imprimée à la feuille d’or.

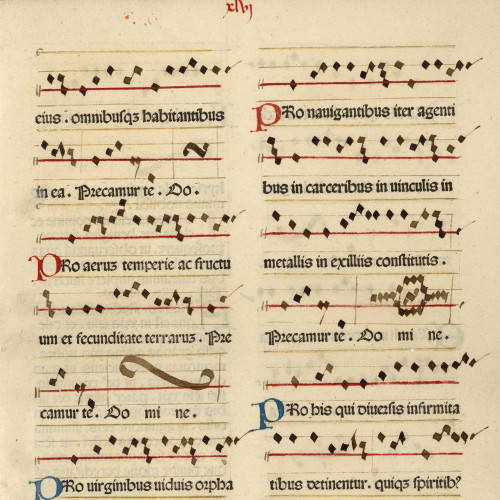

Il fit également un grand usage des illustrations sur bois et fut le premier à illustrer ses livres avec des bois polychromes – certaines gravures sur bois, outre un fond noir, nécessitent cinq autres passages, en rouge, jaune ocre, brun, vert olive et bleu acier – avant de rentrer en 1486 de Venise dans sa ville d’origine, Augsbourg, à l’invitation de l’évêque Johann von Werdenberg. Il y il dirige encore un atelier qui publie 195 livres jusqu’en 1522. Entre autres innovations, on lui doit le premier spécimen typographique (1486), comportant des lettres de forme, des lettres de somme, trois corps de romain, un jeu de caractères grecs et un jeu de lettrines ornées, mais aussi l’impression de notes de musique à l’aide de caractères mobiles (1491).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Erhard Ratdolt (vers 1447-vers 1527), originaire d’une famille d’ébénistes d’Augsbourg, s’installe à Venise et y publie ses premiers livres en 1476, dont un Calendrier de l’astronome Johannes Müller. C’est le premier livre à posséder un véritable frontispice : imprimé à l’encre noire et rouge, il présente, sous forme de poème, dans un large encadrement décoré de vases vénitiens et de rinceaux, le titre de l’œuvre, son auteur, le lieu et l’année de la publication ainsi que le nom de ses imprimeurs, le tout formant un ensemble équilibré et élégant. Imprimeur-éditeur dynamique, il publia des livres liturgiques et utilisa des lettres ornées gravées sur bois (auparavant, l’imprimeur laissait un espace vide en début de paragraphe pour laisser l’enlumineur compléter son travail). Le 25 mai 1482, il publie le premier traité illustré de géométrie, l’édition princeps des Eléments de géométrie d’Euclide, célèbre à plusieurs titres : non seulement les exemplaires ordinaires sont ornés de six cents figures géométriques réparties sur 138 feuillets, mais les exemplaires de présent sont ornés d’une dédicace imprimée à la feuille d’or. Il fit également un grand usage des illustrations sur bois et fut le premier à illustrer ses livres avec des bois polychromes – certaines gravures sur bois, outre un fond noir, nécessitent cinq autres passages, en rouge, jaune ocre, brun, vert olive et bleu acier – avant de rentrer en 1486 de Venise dans sa ville d’origine, Augsbourg, à l’invitation de l’évêque Johann von Werdenberg, où il dirige encore un qui publie 195 livres jusqu’en 1522. Entre autres innovations, on lui doit le premier spécimen typographique (1486), comportant des lettres de forme, des lettres de somme, trois corps de romain, un jeu de caractères grecs et un jeu de lettrines ornées, mais aussi l’impression de notes de musique à l’aide de caractères mobiles (1491).

Le caractère romain de Nicolas Jenson

© Bibliothèque nationale de France

Qui est Nicolas Jenson ?

Par Nathalie Coilly

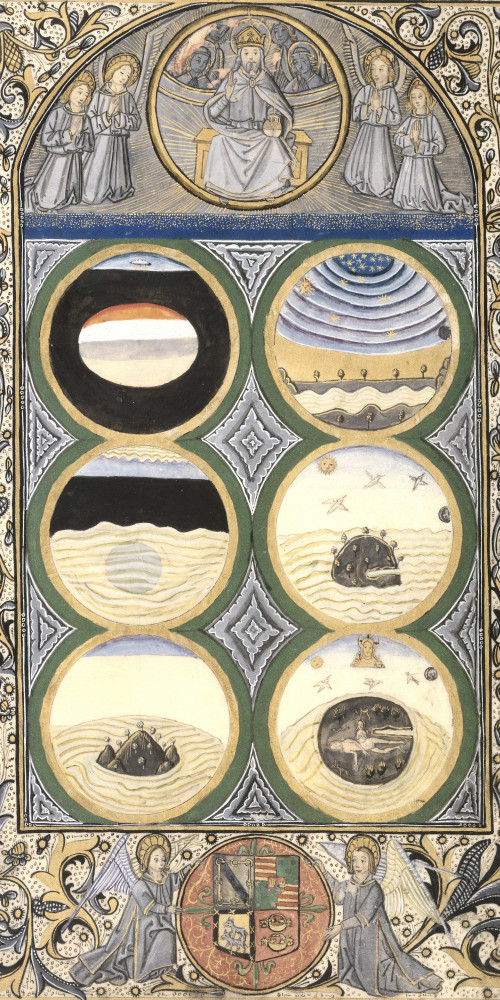

La Création du monde

Dans le texte de la Genèse, la création de la mer est l’œuvre des deuxième et troisième journées. Le deuxième jour, Dieu divisa les eaux en eaux d’en haut et eaux d’en bas et les sépara par la voûte céleste ; le troisième jour, il sépara la terre de la mer : “Que les eaux qui sont au-dessous du ciel s’amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse [...]. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mers la masse des eaux.”

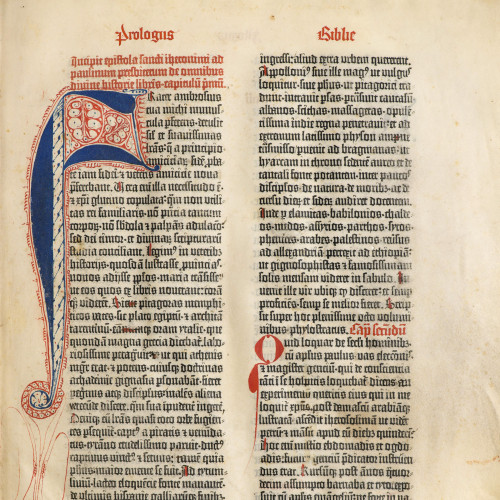

Premier texte diffusé par l’imprimerie occidentale, en 1455, la Bible fut publiée une douzaine de fois dans les pays germaniques au cours des vingt années qui suivirent mais, en Italie, seuls Sweynheym et Pannartz l’imprimèrent en 1471. Les premiers ateliers installés dans la péninsule s’étaient davantage intéressés à la littérature classique dont la production, devenue surabondante, avait provoqué une crise dès 1472. Cela explique la nouvelle attention portée à la Bible et les six éditions publiées à Venise, Plaisance, Naples et Vicence en 1475 et 1476.

Homme d’affaires avisé, l’imprimeur Nicolas Jenson avait lui aussi cherché un marché moins encombré et plus lucratif et s’était tourné dès 1474 vers des ouvrages recherchés par les juristes ou le clergé. Jenson ne fit pas oeuvre de novateur car sa Bible est étroitement copiée, à de minimes corrections textuelles près, sur celle que Franz Renner et Nicolas de Francfort avaient publiée à Venise l’année précédente et qui servit de modèle pendant dix ans. Son format, qu’ils avaient été les premiers à choisir, destinait le livre à une lecture individuelle et non à la lecture à haute voix dans les réfectoires. Le texte lui-même provenait indirectement de la Bible de Gutenberg. Celle-ci avait servi de copie à l’édition imprimée à Mayence en 1462, utilisée à son tour par Giovanni Andrea Bussi pour l’édition romaine de 1471. Franz Renner et Nicolas de Francfort reprirent la plupart des modifications et ajouts apportés par Bussi à partir de manuscrits, firent à leur tour de modestes changements et complétèrent les préfaces.

Destinés par Jenson à une clientèle de clercs fortunés, de nombreux exemplaires furent tirés sur vélin, pour la plupart vendus et enluminés rapidement. Tel ne fut cependant pas le cas de la Bible enluminée en Castille. Entrepris pour Juan de Zúñiga, onzième fils du duc de Béjar, lorsqu’il était grand maître de l’ordre d’Alcantara, entre 1480 et 1494, son décor fut achevé pour le petit-fils de sa soeur aînée, Francisco Álvarez de Toledo, mais pas avant 1508, date du mariage de celui-ci avec María de Figueroa. Parmi cet ensemble hétérogène, où l’on décèle au moins trois mains différentes, se mêlent diverses influences étrangères, franco-flamande surtout – dans la grisaille des bordures rehaussées d’or et des premières enluminures ou dans les encadrements à fond coloré ou doré des derniers feuillets –, mais aussi italienne – dans l’encadrement et les motifs exécutés pour le deuxième possesseur. (D. H.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Né vers 1420 en Champagne, Nicolas Jenson était graveur et directeur de la Monnaie du roi à Tours, lorsque, en 1458, Charles VII (1422-1461) l’aurait envoyé en Allemagne afin de « parvenir à l’intelligence du nouvel art [d’imprimer par poinçons et caractères] et exécution d’icelui audict royaulme de France ». À Mayence, Jenson se fit admettre à l’atelier de Fust et Schöffer, prêtant serment sur l’Évangile de ne révéler à personne ce qu’il y apprendrait. Pendant trois années il s’appliqua à assimiler l’art typographique et ce jusqu’au sac de Mayence par les troupes de l’archevêque Adolphe de Nassau, dans la nuit du 28 octobre 1462. Délié de son serment, il suivit ses compagnons typographes et quitta Mayence. Il ne rentra toutefois pas en France comme convenu initialement : Louis XI, le nouveau roi de France, ne manifestait aucune sympathie pour l’imprimerie. Que fit-il entre 1462 et 1470, date à laquelle on le retrouve à Venise, imprimant la Préparation évangélique ? Certains estiment qu’il suivit à Subiaco les imprimeurs Sweynheim et Pannartz, d’autres soutiennent qu’il partit travailler à Cologne avec Ulrich Zell.

C’est à Venise que Jenson établit sa renommée de maître imprimeur. Il commença comme assistant de Jean et Wendelin de Spire (peut-être est-il le graveur de leur caractère romain ?), puis s'établit en 1470. Avec Jean de Cologne, il fonda la première grande société commerciale typographique, qui avait des agents à Milan, Vérone, Crémone et jusqu’à Pérouse.

L’apport majeur de Jenson à la typographie est son caractère romain, déjà ébauché dans le Lactance (1465) de l’atelier de Subiaco, et enfin mis au point en 1470. Ce romain à empattements triangulaires épais marque le passage de la calligraphie à la composition typographique. Jenson va ainsi libérer la minuscule de ses accolements calligraphiques, ne conservant que quelques doubles lettres telles le ‘st’, le ‘ct’, le ‘ff’ et le ‘fl’.

Opera de Lactance

Après l’Allemagne, l’Italie fut le deuxième pays à connaître l’imprimerie. Le sac de Mayence, en octobre 1462, hâta probablement sa diffusion en provoquant la dispersion du personnel de Fust et Schöffer. Ce sont deux clercs allemands, Konrad Sweynheym et Arnold Pannartz, originaires des diocèses de Mayence et Cologne, qui partirent s’installer au monastère bénédictin de Subiaco dans le Latium. La présence en ce lieu de nombreux moines de haut niveau intellectuel et d’origine allemande explique probablement ce choix, plutôt que l’influence de l’abbé commendataire, Juan de Torquemada, ou de Nicolas de Cuse, comme on l’a parfois pensé.

Sweynheym et Pannartz imprimèrent quatre livres à Subiaco : un Donat, dont on ne connaît plus d’exemplaire, un Cicéron, le Lactance, premier livre explicitement daté, et un saint Augustin. Un des exemplaires du Lactance est aussi le premier livre imprimé à porter une date d’acquisition, celui que Johannes Hinderbach, évêque de Trente, acheta à Rome le 18 février 1466 pour quatre florins lazii.

Rien d’étonnant à ce que Lactance fût un des premiers auteurs imprimés en Italie. Ce professeur d’art oratoire du 3e siècle, converti et persécuté pour sa foi, avait voulu montrer que le christianisme offrait un idéal supérieur à celui des philosophes. Très apprécié dès le Moyen Âge, il était considéré par les humanistes comme un Cicéron chrétien. Toutefois, n’étant pas homme d’Église, il ne possédait pas une culture théologique à la hauteur de son talent littéraire. Certaines de ses positions furent dénoncées dans un ouvrage que composa le franciscain Antoine de Rho en 1443. Un résumé, les Errata Lactantii, rédigé en 1445, fut ajouté aux œuvres de Lactance dès cette édition princeps. Imprimé en dernier, peut-être sous la pression d’un théologien proche de l’atelier, il est parfois relié en tête, comme ici, à la suite de la table des rubrications. La Bibliothèque royale acquit à la vente du duc de La Vallière cet exemplaire, qui avait d’abord appartenu à la bibliothèque des comtes d’Oxford, Robert puis Edward Harley. C’est à ce moment qu’il avait été relié en maroquin rouge par Christopher Chapman et avait reçu un décor doré caractéristique du « style Harley ». (D. H.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Adam, Ève et le serpent

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La tonalité générale du caractère est régulière, d’un aspect reposant pour l’œil et d’une facilité de lecture qui tranche avec les lettres gothiques qui l’ont précédé. Jenson allait ainsi unifier la minuscule calligraphique avec la capitale latine, en donnant plus d’ampleur à ladite minuscule et en substituant à la graisse uniforme des traits de la lettre latine le jeu des pleins et des déliés. Ceci entraîna un élargissement de l’approche des lettres, autrefois plus resserrées, isolant de manière décisive la lettre. Ce romain reçut un accueil si enthousiaste qu’il en consacra l’usage et en assura la diffusion. Son fonds fut acquis en 1479 par Andrea Torresano, beau-père d’Alde Manuce.

L’imprimeur humaniste : Alde Manuce et ses italiques

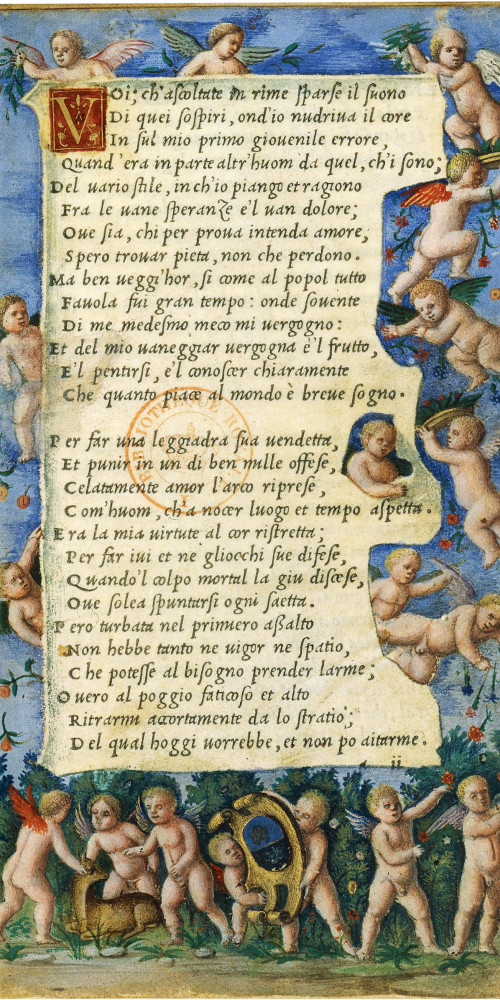

Le Cose volgari di messer Francesco Petrarcha

À partir de la fin du 15e siècle, Venise devient la capitale européenne de l’imprimerie naissante grâce à des imprimeurs qui participent activement au mouvement humaniste en rééditant des textes de l’Antiquité. Au milieu du 16e siècle, 100 à 150 presses y sont actives en même temps, chacune faisant vivre en moyenne une dizaine d’hommes et leurs familles.

Le tournant décisif dans la mise en texte du livre moderne a lieu à Venise, chez Alde Manuce, lorsque Pietro Bembo édite Le cose volgari de Pétrarque (1501) et les Terze rime de Dante (1502). Il introduit alors de nouveaux signes de ponctuation, ainsi que l’apostrophe et l’accent grave, ce qui facilite la compréhension de la langue vulgaire.

On doit aussi à Alde Manuce et ses fils, qui poursuivent son œuvre, d’avoir répandu la littérature grecque en l’imprimant sous la forme de volumes si petits et vendus à un prix si compétitif, qu’on a pu prétendre qu’ils avaient inventé le livre de poche.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Aldo Manuzio ou en latin Aldus Manutius, est connu en France sous le nom d’Alde Manuce. Né en 1450, il fit de solides études classiques, apprenant le latin à Rome et le grec à Ferrare. Ses neveux et leur mère furent les premiers financiers d’Alde, dont le projet était d’éditer et d’imprimer à grande échelle tous les classiques de la littérature grecque. En 1490, Alde Manuce s’établit comme imprimeur à Venise, où vivaient de nombreux érudits grecs ainsi que des marchands aisés et cultivés. Sa première publication fut une grammaire grecque et latine de Constantin Lascaris (1495) et il commença l’impression des œuvres d’Aristote. Il multiplia les éditions grecques (Hésiode, Théocrite, Aristophane, Hérodote, Thucydide, Sophocle, Euripide, Démosthène, Platon, etc.) mais aussi latines (Quintilien, Bembo, Érasme, etc.). Érudit, il parlait couramment le grec et écrivait dans cette langue ses dédicaces et ses préfaces. En 1499 il épousa la fille de l’imprimeur Andrea Torresano, dont il eut trois fils et une fille. L’entreprise éditoriale de Manuce se révéla fort complexe dans la mesure où les manuscrits grecs étaient rares et pour un même texte présentaient souvent des variantes déconcertantes. Profitant de la présence à Venise de nombreux réfugiés byzantins, il réunit des érudits grecs qu’il employa à collecter, relire et éditer les textes classiques. Toutes les opérations de fabrication du livre étaient réalisées dans les ateliers de Manuce. Il fabriquait lui-même son encre et faisait relier les livres qu’il vendait. Manuce s’attacha également à faire dessiner et fondre des caractères d’imprimerie. D’abord des caractères grecs un peu grêles avec de trop nombreuses ligatures, fondés sur l’écriture soignée de son principal érudit grec, Marc Musurus de Crète. Ensuite, un romain finement dessiné avec pleins et déliés donnant du relief au texte, œuvre du calligraphe Francesco de Bologne, dit Griffo.

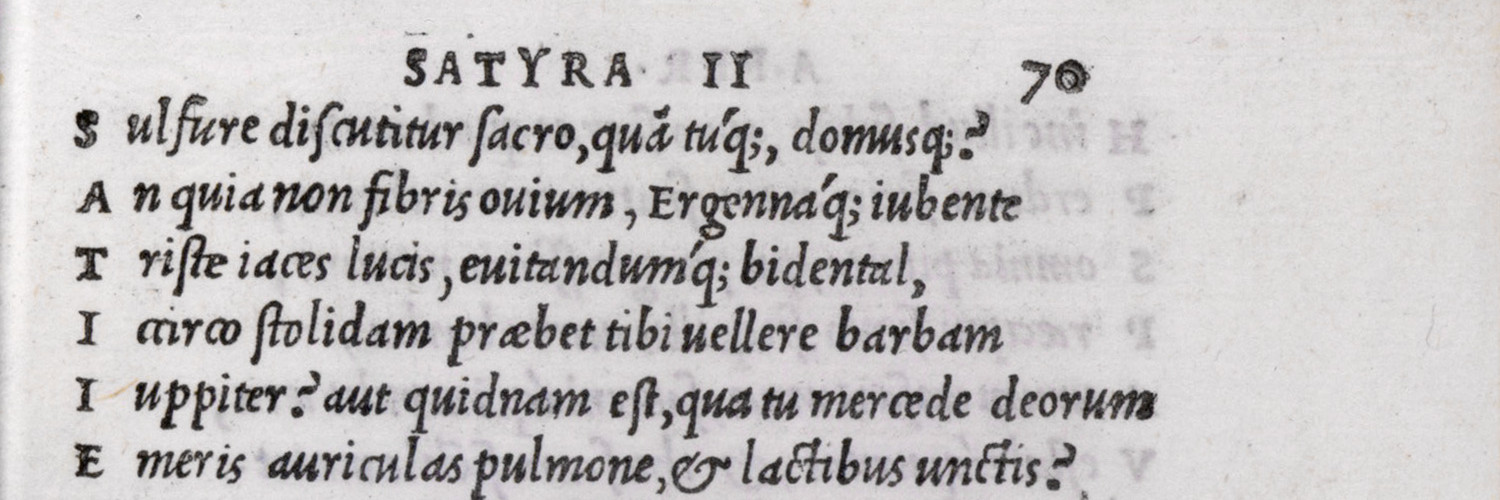

Satires de Juvénal

L’éditeur humaniste italien Alde Manuce s’est attaché le premier à favoriser la redécouverte des auteurs anciens, profitant de la présence en Italie d’érudits grecs exilés depuis la chute de Byzance en 1453. Il édite ses textes dans un petit format portatif, l’octavo, nouveauté rendue également possible par l’invention du caractère italique, dessiné par Francesco Griffo. Le texte est débarrassé de tout commentaire qui viendrait gêner sa lecture, et mis en page très sobrement, avec seulement des initiales détachées en début de ligne. Un lecteur a laissé la trace émouvante de ses annotations manuscrites, renforçant le caractère intime de ces pages.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Mais la grande innovation qu’Alde Manuce apporta à la typographie fut de faire fondre par le même Griffo de gracieux caractères semi-cursifs, inspirés si l’on en croit la légende de l’écriture du grand poète italien Pétrarque. Ces caractères fondés sur l’écriture de chancellerie en usage à Venise à cette époque, rappelaient plus un romain incliné qu’un véritable italique, mais désormais nul romain ne serait gravé sans sa version italique. Bien plus serré que les romains traditionnels, l’italique permettait à l’imprimeur de gagner de l’espace et d’abaisser ainsi les coûts de production. Le premier livre imprimé avec ce caractère fut un Virgile paru en 1501.

In Epistolas Ciceronis ad Atticum Pauli Manutii commentarius

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

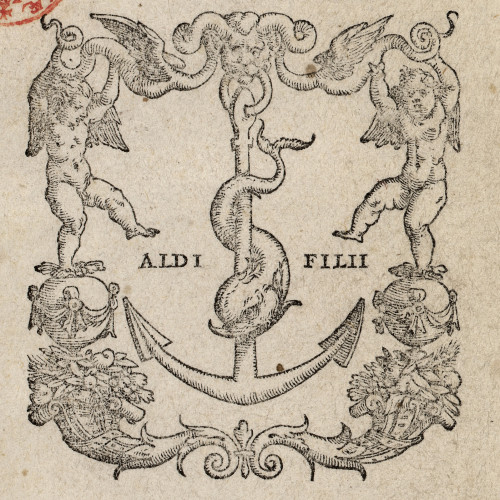

La fameuse marque d’Alde Manuce, à l’ancre entrelacée d’un dauphin, fut copiée pour plusieurs siècles dans toute l’Europe, ainsi que ses éditions par des imprimeurs aussi bien italiens que lyonnais ou allemands, qui n’avaient pas à supporter les coûts importants liés à la préparation des textes. Ce travailleur acharné parvint cependant à fonder une dynastie : à sa mort en 1515, ses fils poursuivirent son œuvre, à Venise ou à Rome (Paul Manuce travailla ainsi pour le Vatican), avant que l’atelier familial ne fût dissous en 1597. On doit aux Manuce d’avoir répandu la littérature grecque en l'imprimant sous la forme de volumes si petits et vendus à un prix si compétitif, qu’on a pu prétendre qu'ils avaient inventé le livre de poche.

L’imprimeur-éditeur humaniste : Josse Bade

Tertius et quartus tom... operum origenis adamantii quorum tertius…

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

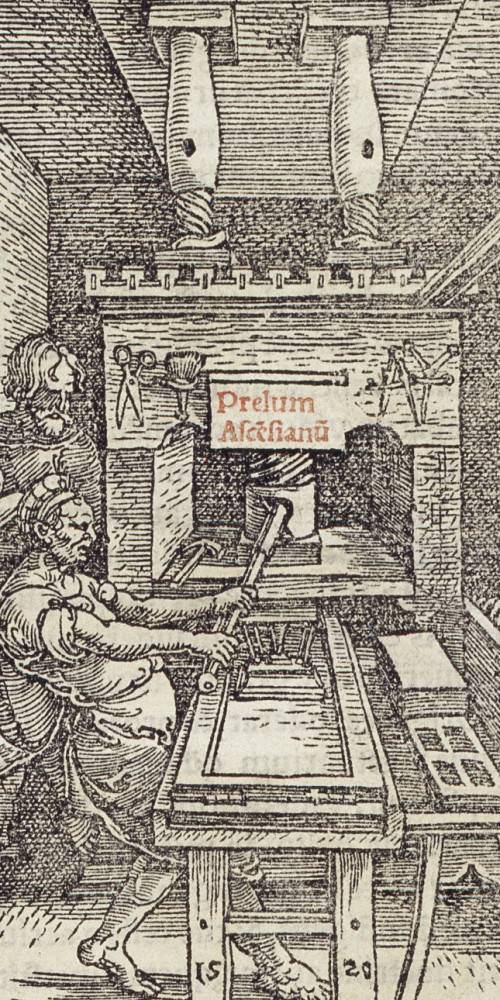

Josse Bade (en latin Jodocus Badius Ascensius car il était né en 1461 ou 1462 à Asse ou Asch près de Bruxelles), fut d'abord élevé chez les frères de la Vie commune à Gand et poursuivit ses études à Louvain puis en Italie. Il enseigna les belles-lettres à Valence et à Lyon et commença à publier chez le libraire lyonnais Jean Trechsel, dont il devint le correcteur attitré et le conseiller littéraire – et dont il épousa la belle-fille. En 1499, il s’établit à Paris et à partir de 1501 publia à son propre compte. Il poursuivit ses activités d’éditeur scientifique tout en imprimant un grand nombre d’éditions réputées. Son atelier, connu par ses celèbres marques typographiques qui nous donnent la seule représentation à peu près fidèle d’un atelier autour de 1500, était en effet le rendez-vous des humanistes.

Il édita durant toute sa vie des classiques latins ou grecs, en fournissant des commentaires, connus tant par la qualité de leur exécution typographique que par la correction du texte et les commentaires savants. Parmi ses près de 400 publications, figurent aussi bien Ange Politien que Guillaume Budé ou Érasme. Il fonda lui aussi une dynastie : ses quatre filles épousèrent des libraires, dont Robert Estienne et Michel de Vascosan. Son fils Conrad Bade (1510-1568), imprimeur, se convertit au calvinisme et s’établit à Genève.

Lien permanent

ark:/12148/mmq4375608bz