-

Vidéo

VidéoLe roi et les arts

-

Album

AlbumLe roi et les arts

-

Article

ArticleFrançois Ier, protecteur des arts et des lettres

-

Album

AlbumDessins de l’école de Fontainebleau

-

Album

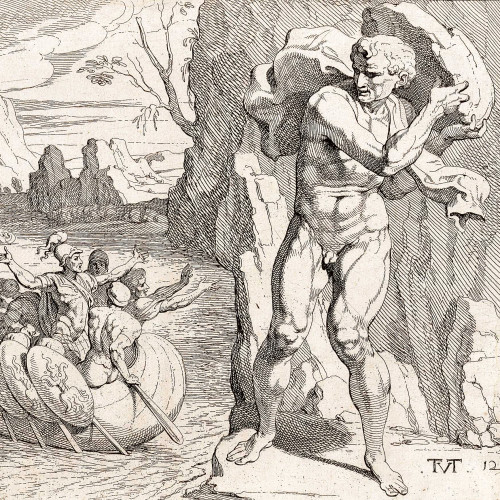

AlbumLa galerie d’Ulysse, à Fontainebleau

-

Article

ArticleFrançois Ier et les lettres

-

Article

ArticleDe beaux livres pour le roi François

-

Article

ArticleLa bibliothèque italienne de François Ier

-

Article

ArticleL’ordonnance de Montpellier

-

Article

ArticleLe Collège des lecteurs royaux

-

Article

ArticleChambord

-

Article

ArticleTrois châteaux pour un roi

De beaux livres pour le roi François

© Bibliothèque nationale de France

Un livre viatique pour la cour ?

En 1506, après ses fiançailles avec Claude de France, fille de Louis XII, François d’Angoulême est appelé à la cour, en tant qu’héritier du trône. C’est sans doute à cette occasion que le libraire parisien Antoine Vérard prépare pour lui un exemplaire personnalisé de son édition du Séjour d’honneur, allégorie décrivant la cour de Charles VIII. Sur l’enluminure de dédicace, le jeune prince reçoit le volume des mains de Vérard, sous le regard de sa mère, Louise de Savoie, et d’une jeune fille qui est sans doute sa sœur, Marguerite.

© Bibliothèque nationale de France

L’hommage du livre à François

Au début d’ouvrages qui lui ont été offerts, plusieurs enluminures montrent le jeune François d’Angoulême recevant un livre. Ces scènes – directement transposées de l’iconographie de l’hommage vassalique, avec un sujet-donateur (auteur, traducteur ou éditeur) agenouillé devant un seigneur-destinataire, la symbolique jonction des mains (immixtio manuum) se faisant ici par l’intermédiaire du volume – n’ont rien d’exceptionnel pour un prince de la maison de France. Beaucoup plus étonnante est leur application à un enfant, toujours accompagné dans ces représentations par une dame en grand deuil : sa mère, Louise de Savoie, jeune veuve consacrée à l’éducation de ses enfants, à qui l’on rend aussi hommage au travers de ce fils porteur des plus grands espoirs.

Présenter ces images au seuil d’ouvrages d’édification, c’est montrer que François est moralement bien préparé au métier de roi. D’autres témoignages suggèrent également chez lui un intérêt peu commun pour les œuvres de l’esprit, suscitant chez les lettrés une attente à laquelle Guillaume Budé donne dès l’avènement une force programmatique : le nouveau règne verra s’accomplir le rêve humaniste de collaboration des lettres et du pouvoir, gage d’harmonie pour la société autant que de gloire pour le souverain.

La condition essentielle de cet idéal est le goût de François Ier pour le savoir, qui fait de lui un compagnon des lettrés et donc leur possible soutien. Budé choisit de montrer cette dimension nouvelle de la figure royale en tête d’un manuscrit de son Institution du prince (vers 1519), par le biais d’une subtile modification de la scène d’hommage du livre : le roi est assis sur son trône mais il s’est saisi du volume pour le lire, se tournant vers l’auteur dans une attitude familière ; ce dernier reste agenouillé, tandis que ses mains écartées traduisent l’argumentation plutôt que la soumission, alors que les deux regards se rencontrent sur le livre.

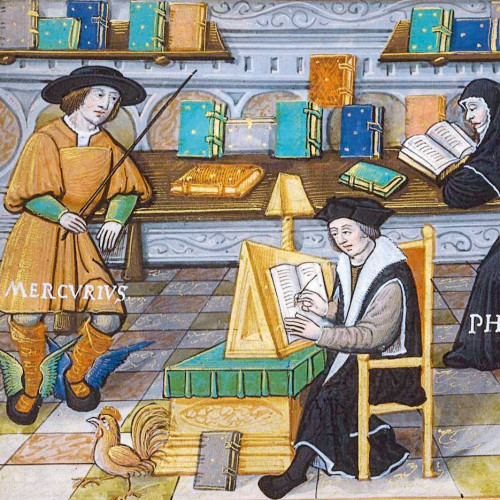

Guillaume Budé à l’œuvre pour le roi

Ce manuscrit contenant un traité d’instruction politique (imprimé plus tard sous le titre d’Institution du prince) devait être présenté au jeune François Ier. Le projet a été abandonné, mais la scène de dédicace était peinte. Elle se distingue du schéma traditionnel en mettant en valeur l’auteur autant que le roi : ainsi Budé est-il représenté en haut à sa table de travail, entouré de Mercure et de Philologie, alors qu’en bas s’avance une femme en robe noire couverte de pièces d’or, personnifiant sans doute le De asse, son ouvrage sur la monnaie.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Scène de dédicace à François Ier

Comme Guillaume Budé l’écrira plus tard, des lettres « procèdent dans l’image que l’État donne de lui-même convenance, dignité et majesté qui illustrent le nom et la gloire des royaumes et des peuples et recommandent à perpétuité leur mémoire ». Promesse d’harmonie, les lettres sont aussi, pour le présent et l’avenir, promesse de gloire. La protection des lettres, qui redéfinit leur place et celle des lettrés dans le royaume, peut être un acte proprement politique de rupture.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

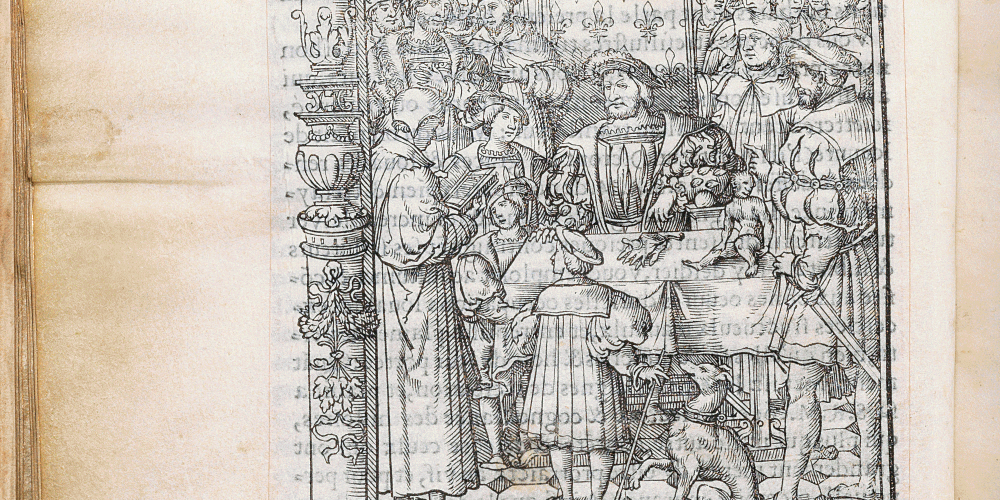

De nombreux contemporains décrivent chez le roi une réelle curiosité intellectuelle, qui s’inscrit plus dans l’art de la conversation que dans le silence de l’étude. Il apprécie la compagnie des savants qui jouent à sa table les ambassadeurs des lettres et des idées. Un « lecteur du roi » est même officiellement chargé d’une telle mission. Ce loisir studieux de la cour est dépeint au frontispice des Histoires de Diodore, traduites et offertes au roi en 1534 par Antoine Macault. Cette célèbre enluminure va plus loin encore que celle de l’Institution du prince dans le renversement des hiérarchies de la scène d’hommage du livre : le roi reste la figure centrale, mais il est assis et attentif à la parole de l’auteur, qui s’adresse à lui debout, gardant son livre en main.

Les images des manuscrits de Budé et de Macault restent cependant aussi originales que confinées aux cercles de la cour (même si, fait notable, celle du Diodore fait l’objet d’une gravure pour l’édition imprimée). Les autres très nombreuses scènes d’hommage du livre au roi gardent, tout au long du règne, une forme traditionnelle. Pourtant, la définition d’une nouvelle image de François Ier est bien à l’œuvre, où le livre se fait objet de partage avec un lettré de son entourage.

Scène de lecture

Lorsqu’il offre au roi le manuscrit de sa traduction de Diodore (Chantilly, musée Condé, ms. 721), Antoine Macault se fait représenter lisant devant le souverain, ses fils et certains personnages éminents de sa cour. De manière exceptionnelle, cette scène destinée au manuscrit de présentation est gravée et accompagne l’édition des Trois Premiers Livres de l’histoire de Diodore.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Un amateur de beaux livres

Le roi est aussi décrit comme un lecteur autonome, qui sait retrouver un volume dans sa bibliothèque et se plaît à en montrer les belles pièces à ses visiteurs. N’est-il pas l’héritier des Angoulême, une famille d’amateurs qui a réuni une importante collection dans ses châteaux de Cognac et d’Amboise ? Dans le tumulte de la cour, un beau livre peut donc constituer une stratégie d’accroche du regard royal, préalable à sa faveur. De fait, la tradition de l’exemplaire de présentation, qui remonte au moins à Charles V, prend sous François Ier une ampleur exceptionnelle, tant en quantité qu’en qualité.

Ces volumes présentent une combinaison de caractéristiques. Il s’agit souvent de manuscrits, encore valorisés par l’aristocratie plus d’un demi-siècle après l’invention de l’imprimerie, ainsi que par beaucoup d’auteurs peu soucieux de diffuser leurs œuvres hors des cours royales ou princières, seuls espaces du mécénat littéraire. Un luxe digne du souverain s’exprime dans les matériaux et l’exécution : peau de vélin très fine, calligraphie soignée, enluminures confiées à de grands artistes, tranches dorées et ciselées, reliures aux couvrures et décors raffinés. La dédicace au roi peut s’exprimer directement par une préface, souvent accompagnée de la scène d’hommage du livre, ou symboliquement par la présence dans le décor d’éléments héraldiques (armes de France aux trois lys, collier de l’ordre de Saint-Michel) et emblématiques (lettre F couronnée, salamandre). Pour personnaliser leurs présents, les donateurs peuvent donc jouer sur un registre étendu.

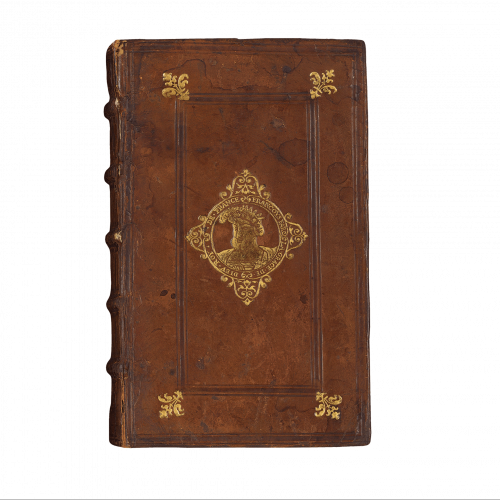

Reliure au médaillon à l’effigie de François Ier

Sous le règne de François Ier, qu’il s’agisse de peintures, d’enluminures, de dessins, de gravures, de monnaies ou de médailles, l’attention portée au portrait royal et à sa diffusion participe pleinement à l’entreprise de glorification de l’image du souverain et à la célébration de ses fonctions régaliennes. Plus modestes mais non moins révélateurs de la réception et du succès de cette propagande sont les deux médaillons circulaires gravés à l’effigie de François Ier que l’on répertorie à ce jour, dorés sur six reliures qui n’ont jamais été destinées au roi.

Le premier médaillon offre le profil schématique d’un homme barbu coiffé d’un chapeau à plumet et vêtu d’un pourpoint, inscrit dans un cercle au double pourtour ourlé de flammes et de fleurs de lys, avec l’inscription « f/rex ». Utilisé en paire avec un médaillon au profil fantaisiste de Didon, il orne deux reliures en veau brun datables du début des années 1540, respectivement sur des Horæ à l’usage de Rome (Paris, Simon Du Bois, 1527, avec un almanach de 1527 à 1541) et sur un recueil de quatre oraisons de Cicéron (Paris, M. de Vascosan, 1541-1543). Cette dernière reliure propose un décor complet, organisé au plat supérieur autour d’un bloc aux armes de France et, au plat inférieur, d’une plaque à la salamandre couronnée, accompagnée des lettres M, I, D et P (non élucidées), identique à celle qui a été frappée sur la reliure de dédicace de la De chirurgica institutione de Tagault (Paris, Chrétien Wechel, 1543).

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

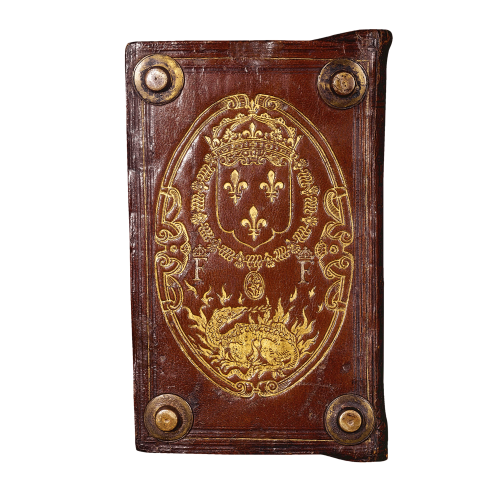

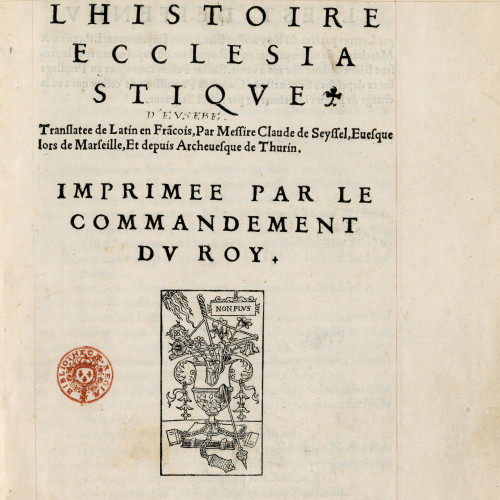

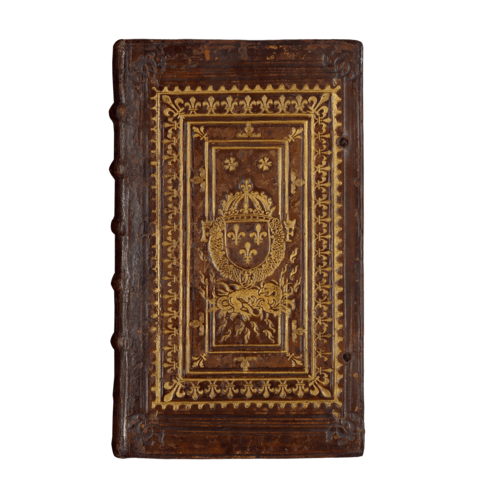

Reliure au chiffre et aux armes de François Ier, avec l’emblème de la salamandre

Les imprimés de dédicace ou publiés sous les auspices du roi reçoivent eux aussi l’emblème de François Ier : les armes de France soutenues par deux salamandres ou la salamandre couronnée dans les flammes. Destinés à un public beaucoup plus large que les manuscrits royaux, les livres contribuent ainsi à diffuser l’emblème de la salamandre. C’est en effet sous le règne de François Ier que fut lancé le vaste programme de reliures destiné à rendre communicables pour le Collège royal les manuscrits puis imprimés grecs rapportés à grands frais d’Italie à partir de la fin des années 1530.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Mais c’est sans doute l’art de la reliure qui est le plus stimulé par cette émulation esthétique au pied du trône. En effet, alors que les premières reliures offertes à François Ier sont relativement modestes (hormis certaines créations en tissu, de tradition médiévale mais qui persistent tout au long du règne), la basane estampée de simples roulettes florales laisse place, à partir de 1530, au veau et au maroquin, supports de nouveaux décors d’inspiration italienne avec application d’argent et d’or. Les solennelles compositions héraldiques et emblématiques dominent, avec d’infinies variations.

Les textes offerts à François Ier sont bien sûr en accord avec ses goûts : il s’agit d’abord de poésie – n’est-il pas poète lui-même ? –, notamment de pièces de circonstance sur les événements glorieux du règne, d’ouvrages d’histoire et de science, de traités juridiques et politiques, mais surtout de très nombreuses traductions en français de textes de l’Antiquité gréco-latine, fruits d’une demande continuelle de sa part, visant à lui rendre ces œuvres accessibles tout en promouvant la langue nationale.

Lien permanent

ark:/12148/mmjdr7r70p85n