Les Mystères de Paris

Bibliothèque nationale de France

Les Mystères de Paris par Eugène Sue

Les innovations techniques favorisent l’essor de la publicité – lithographie en couleur – et la place de l’illustration dans le livre – la gravure sur bois de bout permet d’imprimer ensemble texte et image. Ouvrier lithographe, Jules Chéret (1836-1932) s’est formé à la lithographie en couleurs à Londres. En 1866, il ouvre à Paris un atelier. Surnommé « le Watteau des rues » par Manet, Chéret est considéré comme le père de l’affiche moderne. Au cours de sa carrière, il a produit plus d’un millier d’affiches. Jules Chéret a réalisé une série d’affiches pour annoncer les livraisons illustrées des Mystères de Paris d’Eugène Sue, succès indétrônable depuis sa parution en feuilleton en 1842-1843.

Bibliothèque nationale de France

Un succès phénoménal

Des malades ont attendu pour mourir la fin des Mystères de Paris.

Le 19 juin 1842 le Journal des Débats commence la publication d’un feuilleton, Les Mystères de Paris, qui dure jusqu’au 15 octobre 1843. Ce roman signé Eugène Sue paraît quelques temps après en quatre volumes chez l’éditeur Gosselin. Il raconte les aventures de Rodolphe de Gérolstein, prince rodant incognito dans un Paris sordide et effroyable au sein d’une misère crasse, défendant gens pauvres et honnêtes contre les rapaces et les prédateurs qui grouillent dans cette jungle urbaine. L’intrigue principale relate comment Rodolphe sauve Fleur de Marie, jeune prostituée candide, des griffes de deux criminels sadiques, La Chouette et le Maître d’école, qui l’exploitent et la martyrisent. Il est aidé dans cette lutte par le Chourineur, ouvrier violent à qui il ouvre les yeux sur la justice et la bonté. Rodolphe, justicier invulnérable, séducteur et protecteur des faibles, erre dans la ville de la perversion en redresseur de torts pour expier une faute commise dans sa jeunesse.

Fleur-de-Marie

Les Mystères de Paris racontent les aventures de Rodolphe de Gérolstein, prince rôdant incognito dans un Paris sordide et effroyable. L’intrigue principale relate comment Rodolphe sauve Fleur de Marie, jeune prostituée candide, des griffes de La Chouette et du Maître d’école. Il est aidé dans cette lutte par un ouvrier, le Chourineur. Fleur de Marie est également surnommée La Goualeuse, du verbe « goualer » qui signifie chanter dans les rues.

« Par une anomalie étrange, les traits de la Goualeuse offrent un de ces types angéliques et candides qui conservent leur idéalité même au milieu de la dépravation, comme si la créature était impuissante à effacer par ses vices la noble empreinte que Dieu a mise au front de quelques êtres privilégiés.

La Goualeuse avait seize ans et demi. » (Eugène Sue, Les Mystères de Paris, 1842-1843.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

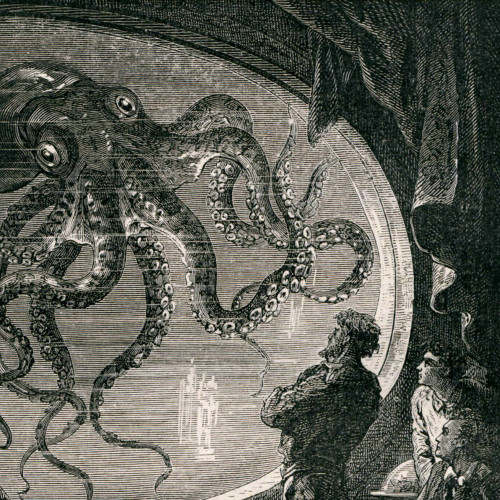

Le rêve du maître d’école

Les Mystères de Paris racontent les aventures de Rodolphe de Gérolstein, prince rôdant incognito dans un Paris sordide et effroyable. L’intrigue principale relate comment Rodolphe sauve Fleur de Marie, jeune prostituée candide, des griffes de La Chouette et du Maître d’école. Le Maître d’école est un criminel sadique, qui s’est échappé du bagne. Rodolphe décide de rendre lui-même justice et lui fait crever les yeux par un docteur.

« Tel est le rêve du Maître d’école.

Il revoit Rodolphe dans la maison de l’allée des Veuves.

Rien n’est changé dans le salon où le brigand a subi son horrible supplice.

Rodolphe est assis derrière la table où se trouvent les papiers du Maître d’école et le petit saint-esprit de lapis qu’il a donné à la Chouette.

La figure de Rodolphe est grave, triste.

À sa droite, le nègre David, impassible, silencieux, se tient debout ; à sa gauche est le Chourineur ; il regarde cette scène d’un air épouvanté.

Le Maître d’école n’est plus aveugle, mais il voit à travers un sang limpide qui remplit la cavité de ses orbites.

Tous les objets lui paraissent colorés d’une teinte rouge. » (Eugène Sue, Les Mystères de Paris, 1842-1843.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Finalement, les méchants seront mis hors d’état de nuire, le Chourineur sera tué en sauvant Rodolphe, et Fleur de Marie, fille cachée du prince, se retirera dans un couvent où ses remords l’entraineront très vite dans la tombe. Mais à ces péripéties se mêlent d’autres histoires, tissant une tapisserie complexe, le tableau d’un Paris populaire et miséreux : Rodolphe secourant un couple d’ouvriers, les Morel, opprimé par le notaire véreux Jacques Ferrand ; Rodolphe sauvant François Germain, un employé injustement accusé ; Rodolphe protégeant une femme de son rang et dont il tombe amoureux, Clémence d’Hauteville, engagée dans une liaison avec un bellâtre inconséquent...

Les Mystères de Paris par Eugène Sue

Au départ, Eugène Sue répondait à une commande : imiter un roman anglais sur les bas-fonds londoniens. Le projet, en rencontrant un public inouï, lui échappe. L’on sait, grâce à des témoignages, que le Journal des Débats, où le feuilleton est publié, s’arrache, et que le public fait la queue dans les cabinets de lecture pour pouvoir l’emprunter. L’histoire captive autant la bourgeoisie que les classes populaires. Eugène Sue reçoit des milliers de lettres qui le félicitent, le conseillent, lui demandent d’épargner ou au contraire de punir tel ou tel protagoniste.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les Mystères de Paris par Eugène Sue

Ouvrier lithographe, Jules Chéret (1836-1932) s’est formé à la lithographie en couleurs à Londres. En 1866, il ouvre à Paris un atelier. Surnommé « le Watteau des rues » par Manet, Chéret est considéré comme le père de l’affiche moderne. Au cours de sa carrière, il a produit plus d’un millier d’affiches.

Jules Chéret a réalisé une série d’affiches pour annoncer les livraisons illustrées des Mystères de Paris d’Eugène Sue, succès indétrônable depuis sa parution en feuilleton en 1842-1843.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le succès est colossal, incommensurable. On s’arrache le Journal des Débats, le public fait la queue des heures durant dans les cabinets de lecture pour pouvoir l’emprunter, certains vont jusqu’à louer le journal à la demi-heure. Et il touche toutes les classes sociales : la bourgeoisie, celle qui lit le Journal des Débats, mais aussi les ouvriers et les artisans qui se reconnaissent dans la peinture que fait Sue.

Le roman du peuple

Au départ, Eugène Sue répondait à une commande : imiter un roman anglais sur les bas-fonds londoniens. Mais connaissant mal ce milieu, il se documente sur le parler des indigents et des parias, déambule muni d’une casquette et d’une blouse rapiécée à travers le vieux quartier de la Cité, fréquentant bouges et tavernes, et enquête sur les prisons et les hôpitaux. Si on trouve dans les Mystères de Paris les grands thèmes de ses livres précédents, exotisme et violence des romans maritimes ou aspect mondain (intrigue entre Rodolphe et Clémence), il y ajoute un monde grouillant mêlant marginaux, bandits, ouvriers et autres gens du peuple (les concierges Pipelet dont le nom va passer dans le langage courant), tous brisés par un abject dénuement.

Le Chourineur

Les Mystères de Paris racontent les aventures de Rodolphe de Gérolstein, prince rôdant incognito dans un Paris sordide et effroyable. L’intrigue principale relate comment Rodolphe sauve Fleur de Marie, jeune prostituée candide, des griffes de La Chouette et du Maître d’école. Dans Les Mystères de Paris, Eugène Sue emploie le parler populaire des bas-fonds parisiens. Dès 1844, paraît un Dictionnaire complet de l’argot employé dans Les Mystères de Paris, « ouvrage recueilli par M. D. d’après les renseignements donnés par un ex surveillant de la Roquette et un ancien garde chiourme du bagne de Brest ». Chourineur vient du verbe argotique « chouriner » qui signifie « donner des coups de couteau à un homme ». Dans cet extrait, Rodolphe met à terre Le Chourineur qui essayait de s’en prendre à Fleur de Marie, une jeune prostituée. Défait, Le Chourineur reconnaît Rodolphe comme son maître.

« Le 13 décembre 1838, par une soirée pluvieuse et froide, un homme d’une taille athlétique, vêtu d’une mauvaise blouse, traversa le pont au Change et s’enfonça dans la Cité, dédale de rues obscures, étroites, tortueuses, qui s’étend depuis le Palais de Justice jusqu’à Notre-Dame. […] Des femmes embusquées sous des porches voûtés, obscurs, profonds comme des cavernes, chantaient à demi voix quelques refrains populaires.

Une de ces créatures était sans doute connue de l’homme dont nous parlons ; car, s’arrêtant brusquement devant elle, il la saisit par le bras. […]

– N’approche pas, ou je te crève les ardents avec mes fauchants, dit-elle d’un ton décidé. Je ne t’avais rien fait, pourquoi m’as-tu battue ?

– Je vais te dire ça, s’écria le bandit en s’avançant toujours dans l’obscurité. Ah ! je te tiens ! et tu vas la danser ! ajouta-t-il en saisissant dans ses larges et fortes mains un poignet mince et frêle.

– C’est toi qui vas danser ! dit une voix mâle.

– Un homme ! Est-ce toi, Bras-Rouge ? Réponds donc et ne serre pas si fort… j’entre dans l’allée de ta maison… ça peut bien être toi…

– Ça n’est pas Bras-Rouge, dit la voix. » (Eugène Sue, Les Mystères de Paris, 1842-1843.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

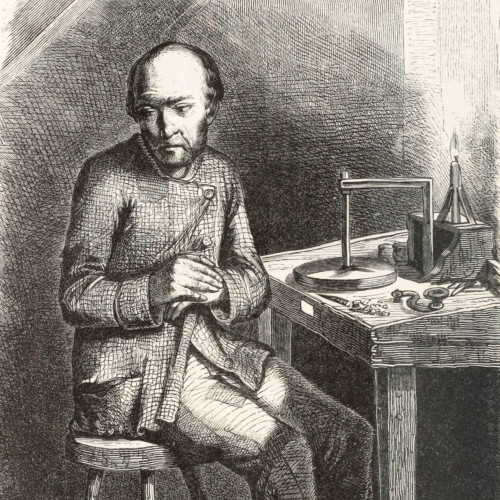

Les mystères de Paris

Les Mystères de Paris racontent les aventures de Rodolphe de Gérolstein, prince rôdant incognito dans un Paris sordide et effroyable. L’intrigue principale relate comment Rodolphe sauve Fleur de Marie, jeune prostituée candide, des griffes de La Chouette et du Maître d’école. Cet extrait des Mystères de Paris décrit le travail de Morel, le lapidaire.

« Sur l’établi, lourde table carrée en chêne brut grossièrement équarri, tachée de graisse et de suif, fourmillent, étincellent, scintillent une poignée de diamants et de rubis d’une grosseur et d’un éclat admirables. Morel était lapidaire en fin, et non pas lapidaire en faux, comme il le disait, et comme on le pensait dans la maison de la rue du Temple… Grâce à cet innocent mensonge, les pierreries qu’on lui confiait semblaient de si peu de valeur qu’il pouvait les garder chez lui sans crainte d’être volé. » (Eugène Sue, Les Mystères de Paris, 1842-1843.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Cet univers mystérieux et terrifiant, jusqu’ici quasiment ignoré du monde littéraire, choque autant qu’il fascine le public bourgeois. Eugène Sue décrit la dureté des prisons, les ravages de la prostitution, la rapacité des classes possédantes (le notaire Jacques Ferrand), la santé défaillante et la vieillesse problématique des travailleurs, l’inhumanité des hospices. Pour la première fois, on voit des personnages de roman se débattre dans les difficultés quotidiennes entrainées par le manque d’argent. Sue tente d’être au plus près de la réalité, d’où l’argot dont il parsème le livre et qui va beaucoup marquer, ou la description physique de Paris vu comme un champ de bataille où s’affrontent anges et démons.

Qu'est-ce qu'un philosophe, un politique, un poète, auprès de ce Richardson populaire, qui fait vivre et aimer tout cela en drames !

Pour frapper l’opinion, il doit ferrer ses lecteurs. Il utilise donc, en l’inventant en partie, les techniques du roman-feuilleton : épisodes variés et prenants, exotisme de ces « sauvages de la civilisation », morale assez conventionnelle empreinte par moment de religiosité (ainsi l’importance de l’expiation et la rédemption), simplification des personnages qui deviennent des archétypes proches du mythe.

Réception du roman

Le succès du livre entraine celui de son auteur, provoquant une forte osmose entre l’auteur et ses lecteurs. En effet Eugène Sue reçoit des milliers de lettres qui le félicitent, le conseillent, lui demandent d’épargner ou au contraire de punir tel ou tel protagoniste. De même l’écrivain propose quelques pistes pour répondre aux problèmes sociaux. Mais cela déchaine les passions politiques : on lui reproche un discours moralisateur ou au contraire une exaltation des vices et du crime. La gauche trouve Les Mystères de Paris démobilisateurs et paternalistes, l’aristocrate Rodolphe prêchant la bonne parole et résolvant d’une manière individuelle les difficultés sociales. Karl Marx (dans La Sainte Famille) va plus loin, considérant le héros comme le chien de garde de la bourgeoisie. Tous négligent cependant le fait que Les Mystères de Paris ne sont pas un essai politique mais simplement un roman.

Mystères. Statuettes de Paris par Émile Thomas

Le succès des Mystères de Paris d’Eugène Sue est colossal. L’œuvre de commande se mue en un feuilleton quotidien qui dure plus d’une année. Les lecteurs s’arrachent chaque nouveau numéro du Journal des Débats où sont publiés les près de quatre centes épisodes du feuilleton. L’édition complète des Mystères compte dix volumes. Le roman est traduit dans toute l’Europe et abondamment copié, donnant naissance au genre des mystères urbains. Il donne également lieu à des adaptations théâtrales et à des produits dérivés à l’effigie des personnages (lithographies, statuettes, assiettes, éventails…).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les Mystères de Paris, drame d’Ernest Blum

Le succès des Mystères de Paris d’Eugène Sue est colossal. L’œuvre de commande se mue en un feuilleton quotidien qui dure plus d’une année. Les lecteurs s’arrachent chaque nouveau numéro du Journal des Débats où sont publiés les près de quatre cents épisodes du feuilleton. L’édition complète des Mystères compte dix volumes. Le roman est traduit dans toute l’Europe et abondamment copié, donnant naissance au genre des mystères urbains. Il donne également lieu à des adaptations théâtrales et à des produits dérivés à l’effigie des personnages (lithographies, statuettes, assiettes, éventails…).

L’adaptation théâtrale d’Ernest Blum est représentée au Théâtre de l’Ambigu en février 1887.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Et ce roman est traduit partout dans le monde : plus de quinze versions différentes existent déjà en 1844. Son triomphe crée un genre en soi : le roman d’aventures sociales, qui perdure tout au long du siècle : les Mystères de Marseille (Émile Zola), les Mystères de Londres (Paul Féval), Les Mystères du vieux Paris (Pierre Zaccone), Les Mohicans de Paris (Alexandre Dumas), les aventures de Rocambole (Ponson du Terrail). Sans compter tous les récits étrangers (les mystères de Lisbonne, de Naples, de Florence, de Berlin, de Bruxelles). Cette gloire persiste au 20e siècle, tant dans la littérature (Les nouveaux Mystères de Paris de Léo Malet ou les futurs Mystères de Paris de Roland W. Wagner) qu’au cinéma et à la télévision. Si la forme a peut-être un peu vieilli, Les Mystères de Paris sont toujours disponibles en librairie. Et s’y ajoute quelque chose de nouveau pour les lecteurs actuels : un enivrant parfum de nostalgie pour une époque disparue, des décors angoissants et un univers sombre, dérangeant mais exaltant car fleurant le mystère et l’aventure.

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017)

Lien permanent

ark:/12148/mmznrm129qfrr