Les Misérables

Bibliothèque nationale de France

Les Misérables

Commencée le 17 novembre 1845, la rédaction des Misères, titre donné alors au livre à venir, est suspendue en 1848 lorsqu’éclate la révolution. L’œuvre ne sera publiée que treize ans après. Victor Hugo pourra enfin écrire à l’éditeur Hetzel, le 1er juillet 1861 : « Les Misérables sont finis, mais ne sont pas terminés... » À travers la grande diversité des personnages et des thèmes abordés dans l’œuvre, Victor Hugo poursuit un unique dessein « [...] tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus [...] des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. »

Bibliothèque nationale de France

Une composition discontinue

1845-1848 : première campagne

En 1845, Victor Hugo, pourtant brisé par la mort de sa fille aînée Léopoldine le 4 septembre 1843, semble avoir atteint le sommet de sa carrière : ses œuvres complètes comptent une vingtaine de livres dans tous les genres, et presque autant de succès ; il est entré, non sans peine, à l’Académie française en 1841, et vient d’être nommé à la Chambre des pairs, l’équivalent du Sénat.Il a réussi, à peu près, à maintenir la suprématie qu’il avait conquise au début des années 1830 en poésie et sur le théâtre. Mais son dernier roman, Notre-Dame de Paris (1831), commence à dater. Et la concurrence se fait rude : entre 1842 et 1845, le public dévore dans les journaux les feuilletons d’Eugène Sue et d’Alexandre Dumas. Balzac continue de son côté, sur le mode du roman d’actualité, l’édification de sa Comédie humaine. Ces succès populaires ne peuvent qu’inciter Victor Hugo à composer le grand roman contemporain qui manque à son œuvre et qui n’aura rien à leur envier.

Il y pense peut-être depuis longtemps, mais il n’a encore à peu près rien écrit. Sa carrière politique compromise par un flagrant délit d’adultère avec Léonie d’Aunet, il s’enferme pour travailler « à je ne sais quelle œuvre », écrit son meilleur ennemi Sainte-Beuve, « dont il espère que l’éclat recouvrira l’autre ». Le 17 novembre 1845, il commence la rédaction de son roman par ce qui est aujourd’hui son deuxième livre, « La Chute » : l’arrivée d’un forçat libéré portant casquette et sac à dos « dans la petite ville de Digne »

Cette première campagne de rédaction dure deux ans et quatre mois : la révolution de février 1848 l’interrompt. Chose étrange, Victor Hugo est précisément en train de raconter les barricades de 1832 quand celles de 1848 sont construites. La chambre des Pairs est supprimée ; il entre quelques mois plus tard à l’Assemblée nationale, se consacre désormais à la vie politique, et ne rouvre plus son manuscrit. Plus des trois quarts du roman, qui s’appelle encore Les Misères, peut-être en guise de réponse à Splendeurs et misères des courtisanes de Balzac, sont déjà couverts. L’ensemble atteint toutefois à peine la moitié de ce qui sera le volume définitif, car de nombreux développements seront ajoutés ultérieurement aux parties déjà écrites.

1859-1861 : retour au manuscrit

Contraint à l’exil après le coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, Hugo compose coup sur coup Napoléon le Petit (1852), Les Châtiments (1853), les Contemplations (1856) et la première série de La Légende des siècles (1859). Après l’amnistie générale du 15 août 1859, qui fait le vide parmi les exilés et dans sa famille même, il retire Les Misérables de « la malle aux manuscrits ». Sa relecture attentive l’occupe pendant plusieurs mois, ainsi que la rédaction d’une longue préface métaphysique qu’il n’achève pas.

Il reprend la rédaction proprement dite du roman le 30 décembre 1860, date indiquée sur le manuscrit. Il avance dès lors à toute vitesse et quitte Guernesey avec son manuscrit au printemps pour aller poser le point final en juin 1861 à Mont-Saint-Jean, sur le champ de bataille de Waterloo, lieu de naissance du 19e siècle.

Les Misérables

Les Misérables, publiés en 1862, ont été écrits au cours de deux grandes campagnes d’écriture, entre 1845 et 1848 et entre 1860 et 1862. Sur la page de gauche (f. 534 v°), les deux étapes de la rédaction sont visibles. L’addition marginale du haut appartient à la seconde, celle du bas à la première. La plupart des corrections dans le texte sont tardives, y compris la correction de Jean Tréjean en Jean Valjean. Le chapitre, intitulé « Les zigzags de la stratégie », décrit l’itinéraire du héros, fuyant, avec la petite Cosette, Javert qui l’avait retrouvé.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les Misérables

Les Misérables, publiés en 1862, ont été écrits au cours de deux grandes campagnes d’écriture, entre 1845 et 1848 et entre 1860 et 1862. À travers la grande diversité des personnages et des thèmes abordés dans l’œuvre, Victor Hugo poursuit un unique dessein « [...] tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus [...] des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. ». Cette note datée du 1er janvier 1862 à Hauteville House (Guernesey) est reproduite dans l’édition imprimée.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

1861-1862 : révision et publication

De retour à Guernesey, Victor Hugo doit encore procéder à une longue révision, qui dure jusqu’à la publication en trois temps des dix tomes de l’édition originale : les deux premiers tomes (« Fantine ») fin mars-début avril 1862 ; les quatre suivants (« Cosette » et « Marius »), le 15 mai ; les quatre derniers (« L’Idylle rue Plumet et l’épopée rue Saint-Denis » et « Jean Valjean »), le 30 juin.

Cette publication morcelée, destinée à combattre à la fois la censure et la contrefaçon, n’avait pas que des avantages, ainsi que le fit remarquer l’auteur dans une lettre à son éditeur datée du 7 février 1862 : « L’inconvénient de ce livre, pour ceux qui cherchent à s’en rendre compte, c’est son étendue. S’il pouvait être publié d’un seul bloc, je crois que l’effet en serait décisif ; mais ne pouvant être encore à cette heure lu que morcelé, l’ensemble échappe ; or c’est l’ensemble qui est tout. Tel détail qui peut sembler long dans la première ou dans la deuxième partie est une préparation de la fin, et ce qui aura paru longueur au commencement ajoutera à l’effet dramatique du dénouement. […] Ce livre est une montagne ; on ne peut le mesurer, ni même le bien voir qu’à distance. C’est-à-dire complet. »

Notes de voyage, 21 mars-3 septembre 1861

En 1861, Victor Hugo quitte Guernesey, avec Juliette, sa maîtresse, et son fils Charles, pour un voyage de plus de cinq mois en Belgique et en Hollande. Il séjourne notamment à Mont-Saint-Jean, tout près du champ de bataille de Waterloo qu’il avait refusé de voir lors de son voyage de 1837, au nom de son « grand côté bonapartiste, bête et patriote. »

Dans la deuxième partie des Misérables, publiés en 1862, « Cosette », s’ouvre sur un livre flamboyant de dix-neuf chapitres entièrement consacré à Waterloo, écrit et ajouté tout à la fin de la rédaction. C’est devenu l’archétype de la digression puisqu’il ne se rattache vraiment au récit que par la fin de son dernier chapitre.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

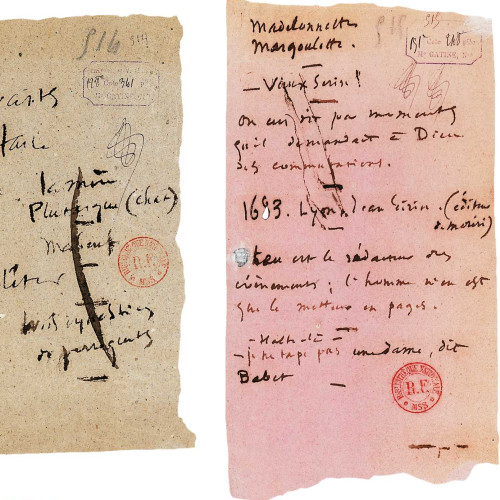

Les Misérables, « reliquat »

Parmi les innombrables volumes manuscrits du fonds Hugo, ceux des « Reliquats » regroupent, œuvre par œuvre, tout ce qui a été conservé - de façon pourtant très lacunaire - des états préparatoires aux somptueuses mises au net, plus ou moins corrigées, auxquelles ne saurait se limiter le travail d’écriture hugolien : brouillons, passages rejetés, documentation diverse, mais aussi notes et esquisses les plus fragmentaires. Car être écrivain, c’est écrire en toutes circonstances, au hasard du premier papier tombé sous la main (dos d’enveloppe ou de prospectus, supports de toutes formes) pour y consigner le fruit du travail ou de l’invention.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Succès et réticences

I Miserabili di Victor Hugo

Le roman Les Misérables de Victor Hugo a été traduit dès sa parution en 1862 en italien, mais aussi en espagnol, en anglais, en allemand...

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le succès populaire est immense, et immédiat, tout juste tempéré par la fraîcheur de l’accueil chez la plupart des « gens de lettres » : Baudelaire salue dans la presse la publication des deux premiers tomes, mais dit pis que pendre du roman achevé dans une lettre à sa mère ; sans parler des articles de Barbey d’Aurevilly ou de Louis Veuillot, les lettres de Flaubert, George Sand, Michelet et même Alexandre Dumas témoignent aussi de réserves souvent violemment exprimées.

Quant à Lamartine, il publie un livre entier dans son Cours familier de littérature pour répondre aux Misérables, dont le titre annonce la couleur : Considérations sur un chef-d’œuvre, ou Le danger du génie. Il donne « aux masses » la passion « la plus meurtrière », relève-t-il avec autant d’admiration que d’effroi, « la passion de l’impossible ».

Face à eux, les thuriféraires habituels (Auguste Vacquerie) ou nouveaux (Mario Proth) ne font pas le poids, mais le livre trace tout de même son chemin glorieux à travers ces torrents de papiers, ces cascades d’encre et ces douches d’articles. Victor Hugo, plus surpris par la défection de la critique que par l’engouement du public, y répondra en partie, mais de façon oblique, dans William Shakespeare (1864).

Tout (Hugo) pour tous

L’auteur a vite eu conscience que ses Misérables allaient être « un des principaux sommets, sinon le principal, de [s]on œuvre ». Il s’y met tout entier, romancier, poète, mais aussi homme politique et dramaturge. L’écriture prend plus d’une fois la forme poétique, en prose mais aussi en vers (poèmes et chansons) ; l’intrigue est dramatique, riche en coups de théâtre. C’est une pièce à très grand spectacle, qui se définit elle-même en tête d’un chapitre comme « un drame dont le premier personnage est l’infini ».

"Peuple affranchi, dont le bonheur commence..."

En légende de cette image présentant le "peuple affranchi" sous la Monarchie de Juillet, on peut lire :

"Peuple affranchi, dont le bonheur commence/ Croise les bras, après ton oeuvre immense ! /.../ Peuple ! Repose toi !... (côté poétique)

"18 000 000 de liste civile, budjet d’un milliard, impôts augmentés, lois de privilège, arrestations et visites illégales, arrestations sans motif, prisons encombrées, coups de bourse, marchés onéreux, paix honteuse, commerce anéanti, couleurs nationales proscrites, patriotes assassinés, assommeurs publics payés, trésor gaspillé, sinécuristes, traîtres de l’ex-nation et peuple misérable. (coté positif)"

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Partout où l’homme ignore et désespère, partout où la femme se vend pour du pain, partout où l’enfant souffre faute d’un livre qui l’enseigne et d’un foyer qui le réchauffe, le livre Les Misérables frappe à la porte et dit : Ouvrez-moi, je viens pour vous.

Un roman sur tous les sujets

Les Misérables contient tous les sujets et aborde toutes les matières avec une ambition illimitée, bien au-delà de la « simple » littérature : histoire, philosophie, sciences, écologie, politique, droit, histoire de l’art, éducation, sociologie, religion, etc., rien de ce qui est humain ne lui est étranger. L’époque avait encore de ces ambitions encyclopédiques. Pierre Larousse échafaudait au même moment son Grand Dictionnaire universel du 19e siècle, Michelet préparait de son côté sa Bible de l’humanité, deux titres qui conviendraient aussi aux Misérables. Quant à Victor Hugo, il se proposait d’utiliser la devise démocratique par excellence, Omnibus omnia, comme un nouveau mot d’ordre contre « la littérature de lettrés ».

Il semble qu’on lise sur le fronton d’un certain art : On n’entre pas. Quant à nous, nous ne nous figurons la poésie que les portes toutes grandes ouvertes. L’heure a sonné d’arborer le Tout pour tous. Ce qu’il faut à la civilisation, grande fille désormais, c’est une littérature du peuple.

Et le peuple a droit à la vérité sur tous les sujets : Napoléon, Waterloo, la Restauration, la révolution de juillet 1830, Louis-Philippe, les émeutes de juin 1832, la révolution de février 1848, mais aussi Paris sous toutes ses coutures, à vol d’oiseau ou par en dessous (les égouts), la banlieue de Montfermeil à Saint-Cloud, la province de Digne à Montreuil-sur-Mer, l’économie, l’argent, la misère, l’argot, la pénalité, les femmes, l’enfance, la paternité, Dieu, le rêve, etc. Les digressions du roman ont fait couler beaucoup d’encre ; elles lui sont pourtant consubstantielles, et participent de l’originalité et de l’ambition mêmes du livre.

La société dans toute sa diversité

Gamins parisiens jouant aux billes

Le chapitre « L’avenir latent dans le peuple » est rédigé en exil, cette réflexion sera développée deux ans plus tard dans William Shakespeare.

« Quant au peuple parisien, même homme fait, il est toujours le gamin ; peindre l’enfant, c’est peindre la ville ; et c’est pour cela que nous avons étudié cet aigle dans ce moineau franc.

C’est surtout dans les faubourgs, insistons-y, que la race parisienne apparaît ; là est le pur-sang ; là est la vraie physionomie ; là ce peuple travaille et souffre, et la souffrance et le travail sont les deux figures de l’homme. Il y a là des quantités profondes d’êtres inconnus où fourmillent les types les plus étranges depuis le déchargeur de la Râpée jusqu’à l’équarrisseur de Montfaucon. Fex urbis, s’écrie Cicéron ; mob, ajoute Burke indigné ; tourbe, multitude, populace. Ces mots-là sont vite dits. Mais soit. Qu’importe ? qu’est-ce que cela fait qu’ils aillent pieds nus ? Ils ne savent pas lire ; tant pis. Les abandonnerez-vous pour cela ? leur ferez-vous de leur détresse une malédiction ? la lumière ne peut-elle pénétrer ces masses ? Revenons à ce cri : Lumière ! et obstinons-nous-y ! Lumière ! lumière ! – Qui sait si ces opacités ne deviendront pas transparentes ? les révolutions ne sont-elles pas des transfigurations ? »

Victor Hugo, Les Misérables, III, I, 12.

> Texte intégral dans Gallica.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les personnages permettent de présenter toute la société, grand âge et bas âge mêlés. Les protagonistes, tout d’abord, à commencer par Jean Valjean. En préambule à l’un des débats intérieurs les plus célèbres de l’histoire de la littérature, « Une tempête sous un crâne », l’auteur envisage même à son propos de « faire le poème de la conscience humaine ».

L’œuvre entière gravite autour d’un personnage central. C’est une sorte de système planétaire, autour d’une âme géante qui résume toute la misère sociale actuelle.

Gavroche : c'est la faute à Voltaire

À côté de Jean Valjean, bien d’autres personnages sont comme tombés dans le domaine public : Javert, Fantine, Cosette, Marius, Gavroche, les Thénardier, Éponine. Et encore : l’évêque de Digne, le père Mabeuf, les forçats, le grand-père Gillenormand, les jeunes révolutionnaires… Et ceux dont le nom n’est pas entré dans le dictionnaire, et ceux qui n’ont pas même de nom. À l’encontre des personnages de La Comédie humaine, mais à l’image de ceux de la condition humaine, nombreux sont en effet dans Les Misérables ceux qui disparaissent sans laisser de trace.

Cosette et Jean Valjean

Comme il l’a promis à Fantine sur son lit de mort, Jean Valjean va retirer Cosette de chez les Thénardier.

Cosette est envoyée chercher de l’eau par ces derniers.

« En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir l’anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d’elle dans l’obscurité. C’était un homme qui était arrivé derrière elle et qu’elle n’avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l’anse du seau qu’elle portait.

Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie.

L’enfant n’eut pas peur. »

Victor Hugo, Les Misérables, II, III, 5.

> Texte intégral dans Gallica.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Fantine

À intervalles réguliers dans Les Misérables, Victor Hugo intervient pour faire le point, comme dans ce chapitre très remanié pendant l’exil. Son titre tragique, « Le Christ nous a libérés » en latin, est emprunté à l’épître de saint Paul aux Galates (V, 1).

« Qu’est-ce que c’est que cette histoire de Fantine ? C’est la société achetant une esclave.

À qui ? À la misère.

À la faim, au froid, à l’isolement, à l’abandon, au dénuement. Marché douloureux. Une âme pour un morceau de pain. La misère offre, la société accepte.

La sainte loi de Jésus-Christ gouverne notre civilisation, mais elle ne la pénètre pas encore. On dit que l’esclavage a disparu de la civilisation européenne. C’est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse plus que sur la femme, et il s’appelle prostitution.

Il pèse sur la femme, c’est-à-dire sur la grâce, sur la faiblesse, sur la beauté, sur la maternité. Ceci n’est pas une des moindres hontes de l’homme.

Au point de ce douloureux drame où nous sommes arrivés, il ne reste plus rien à Fantine de ce qu’elle a été autrefois. Elle est devenue marbre en devenant boue. »

Victor Hugo, Les Misérables, I, V, 11.

> Texte intégral dans Gallica.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Hugo partout

Mais tous, même les plus inattendus, doivent à leur auteur quelque chose de plus que la vie : l’évêque de Digne est farouchement contre la peine de mort, et les raisonnements politiques de Thénardier ne peuvent pas être tournés en dérision. C’est toutefois à propos du seul Marius que Victor Hugo parlera plus tard de « quasi mémoires », car il lui a prêté sa propre évolution, depuis l’ultra royalisme reçu par éducation jusqu’au libéralisme bonapartiste conquis par la réflexion. Son idylle avec Cosette suit d’assez près celle qu’il avait autrefois nouée avec sa future épouse, mais elle trouve son couronnement « Le 16 février 1833 », dans une nuit de noces qui n’est autre que sa première nuit avec Juliette Drouet – sa maîtresse depuis cette date-là.

De manière plus ou moins visible, les réseaux autobiographiques souterrains qui alimentent ce livre sont innombrables : nul n’en viendra jamais à bout. On n’est pas forcé de les voir, mais ils participent de la profondeur et de l’unité de l’ensemble.

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2015).

Lien permanent

ark:/12148/mm1dr2vx9r7fq