Représenter les nouveaux mondes sur les cartes marines

© Service historique de la Défense

Terre australe, avec des créatures fabuleuses

Guillaume Le Testu utilise le répertoire antique des « merveilles de l’Inde » pour animer les terres du « continent austral » qu’il imagine au sud du globe terrestre. Aux côtés de tribus d’indigènes vêtus de pagnes, il représente des créatures fabuleuses. L’hypothèse d’habitants dans un continent austral est déjà évoquée dans les textes et les mappemondes du Moyen Âge. Saint Augustin (La Cité de Dieu, XVI, 8-9) pensait que les peuples monstrueux pouvaient exister, car la puissance créatrice de Dieu est infinie ; selon lui, si une terre existait au-delà des océans, dans l’hémisphère sud, les peuples qui l’habitaient (les « antipodes » ) ne pouvaient être pleinement humains, car la Bible ne les mentionne pas parmi les descendants de Noé.

© Service historique de la Défense

La tradition antique des merveilles et des monstres

Avant même l’âge des découvertes, l’Extrême-Orient et l’Afrique méridionale sont associés aux peuples merveilleux. Décrivant les habitants du monde dans son Histoire naturelle (vers 77-79 de notre ère), Pline l’Ancien note que « l’Inde et l’Éthiopie surtout fourmillent de merveilles ». Ces prodiges incluent des êtres extraordinaires par leurs caractéristiques physiques ou par leurs pratiques : les Astomes (sans-bouche) se nourrissent exclusivement de l’odeur des aliments, les Troglodytes habitent dans des grottes, les Anthropophages consomment de la chair humaine et les Sciapodes n’ont qu’un pied, qui peut leur servir d’ombrelle géante.

Des peuples monstrueux apparaissent encore sur les mappemondes du 13e siècle qui nous sont parvenues. Les cartographes les placent aussi loin que possible de Jérusalem, considérée comme le centre de l’univers. L’idée que les parties éloignées du monde, orientales et méridionales, abritent des peuples merveilleux – et monstrueux – est renforcée par le récit des aventures de Marco Polo en Asie, à la fin du 13e siècle, mais aussi par le livre de Jean de Mandeville – récit d’un voyage imaginaire –, très diffusé à partir du 14e siècle. Durant les deux premiers siècles de l’imprimerie, les attentes des Européens concernant les peuples d’Asie, d’Afrique, et plus tard des Amériques, ont été modelées par ces textes et par des images de ce genre.

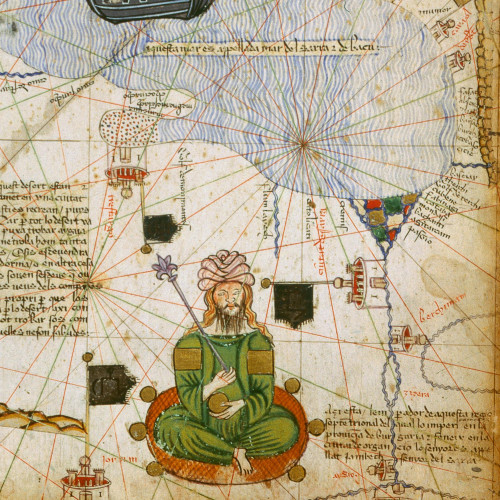

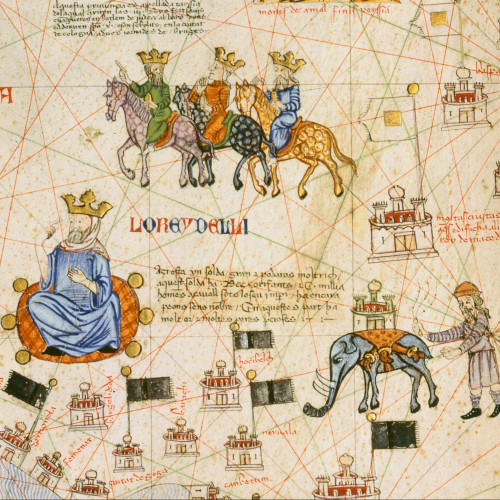

Le Khan de la Horde d’Or

Depuis les terribles invasions du 13e siècle, l’empire mongol s’étendait jusqu’aux steppes de Russie et en Europe orientale. Les descendants de Gengis Khan contrôlaient au nord de la mer Caspienne un empire appelé la Horde d’Or, ou royaume des Tatares, ou encore Khanat de Kiptchak. Le souverain mongol est représenté avec des accessoires orientaux : le turban, le coussin sur lequel il est assis en tailleur, la coiffure ; mais il porte les attributs traditionnels des royautés occidentales que sont le sceptre et le globe en or.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

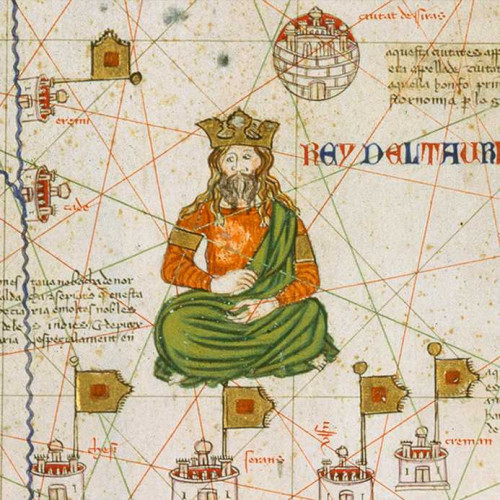

Souverain assis

Nombreux sont les souverains représentés dans l’Atlas catalan. Si les rois chrétiens sont traditionnellement assis sur un trône, couronnés et sceptre à la main, des variations sont introduites pour les princes d’Afrique et d’Asie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Sur les premières cartes portulans, en revanche, l’iconographie des peuples lointains ne contient pas de monstres, mais des souverains assis sur un trône ou un coussin. En général, ils tiennent un sceptre de la main droite et ont l’index gauche dressé, attitude que les peintres et autres artistes du Moyen Âge utilisaient traditionnellement pour caractériser un roi. Ce motif iconographique figure par exemple sur l’Atlas catalan (vers 1375), dont l’auteur étend et adapte le motif du souverain à l’Afrique et à l’Asie, en ajoutant au costume des éléments spécifiques. Sur la tête des princes musulmans et tartares, il remplace la couronne européenne par un couvre-chef local, substitue au sceptre un cimeterre ou une masse, rhabille ces personnages d’une robe exotique et supprime le trône pour les asseoir à terre. Il introduit même dans le paysage des détails, des perroquets par exemple, indiquant que ces royaumes sont un peu différents de leurs homologues européens. Le souverain le plus représentatif figurant sur les portulans est sans doute le Prêtre Jean, roi chrétien légendaire censé vivre en Inde ou en Éthiopie.

Les rois mages en route vers Béthléem

De la province de Columbo à l’empire de Sarra la carte emprunte à la Bible : tour de Babel, arche de Noé, Ninive, Reine de Saba... Les rois mages suivent vers l’occident l’étoile, leurs successeurs règnent sur de vastes et opulents empires tandis qu’une caravane affronte les grands déserts de la route de la soie vers des inconnus d’or et d’épices. La représentation cartographique s’affine et les toponymes se multiplient.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le Prêtre Jean

À partir de la fin du 13e siècle, les cartes européennes situent à divers endroits d’Asie ou d’Afrique le royaume du mythique « Prêtre Jean ». Selon la légende née durant les croisades, il s’agissait d’un très puissant souverain d’Orient, maître d’un riche royaume chrétien, qui devait prêter main forte aux chrétiens d’Europe dans leur lutte contre les Musulmans. Au 13e siècle, on pense qu’il s’agit d’un khan mongol converti au christianisme. Peu à peu, on l’identifie avec le Négus, souverain chrétien d’Ethiopie et de Nubie, résidant au sud de l’Égypte, près des sources du Nil. C’est là que le représente Mecia de Viladestes, avec la chape et la mitre d’un évêque.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Au 16e siècle apparaît un nouveau type de cartes portulans, conçu pour représenter le monde entier sur une seule feuille – ou sur un assemblage de feuilles. Ces cartes s’appuient sur les traditions précédentes en ce qu’elles contiennent des informations détaillées sur les régions côtières, mais s’inspirent aussi de traditions iconographiques renouant avec les mappemondes médiévales, notamment la représentation de peuples monstrueux aux extrémités de la terre. Selon la carte du monde de Sancho Gutiérrez (1551), sur les franges septentrionales de l’Europe vivent des hommes à tête de chien ou dotés d’un seul pied gigantesque. Conforme à la tradition cartographique normande, qui veut que l’Afrique et l’Asie abritent des peuples monstrueux, la mappemonde normande connue sous le nom de « carte de Rylands » dépeint toute une gamme de créatures de ce genre en Asie : des êtres aux oreilles et aux lèvres longues, des Pygmées, un Centaure et des Blemmyes (sans tête ni cou, ils ont les yeux et la bouche sur la poitrine), qui cohabitent tant bien que mal avec les rois richement vêtus des civilisations anciennes – le « grand cam de Kathay » accorde une audience dans sa tente et, non loin de là, un monarque à tête de chien et ses sujets tout aussi hirsutes répètent la scène.

Sciapodes

À côté des cynocéphales et des blemmyes, on trouve dans la littérature grecque antique les sciapodes (littéralement « pied-d’ombre » ), êtres humains affublés d’un seul pied immense qui leur sert d’ombrelle pour se protéger du soleil. Situés dans les confins désertiques ou torrides du monde, leur description remonterait à de vieux mythes indiens.

© Bibliothèque nationale de France © Service historique de la Défense

© Bibliothèque nationale de France © Service historique de la Défense

Les panotéens, créatures aux longues oreilles

Guillaume Le Testu utilise le répertoire antique des « merveilles de l’Inde » pour animer les terres du « continent austral » qu’il imagine au sud du globe terrestre. Aux côtés de tribus d’indigènes vêtus de pagnes, il représente des panotii, hommes aux oreilles si longues qu’ils s’en servent de couverture pour dormir. L’hypothèse d’habitants dans un continent austral est déjà évoquée dans les textes et les mappemondes du Moyen Âge. Saint Augustin (La Cité de Dieu, XVI, 8-9) pensait que les peuples monstrueux pouvaient exister, car la puissance créatrice de Dieu est infinie ; selon lui, si une terre existait au-delà des océans, dans l’hémisphère sud, les peuples qui l’habitaient (les « antipodes » ) ne pouvaient être pleinement humains, car la Bible ne les mentionne pas parmi les descendants de Noé.

© Bibliothèque nationale de France © Service historique de la Défense

© Bibliothèque nationale de France © Service historique de la Défense

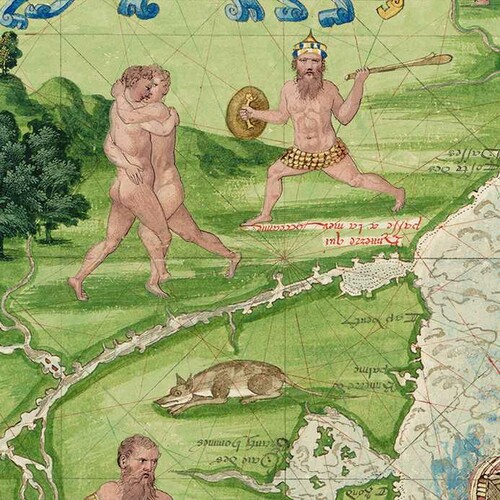

La carte dessinée en 1550 par le prêtre et cartographe normand Pierre Desceliers présente, elle, différents monstres en Afrique : un homme sans tête, un personnage aux nombreux bras et deux « négresses à plateau ». La Cosmographie de Le Testu place en « Terre Australe » des êtres aux oreilles extrêmement longues, au point qu’un personnage se sert d’une de ses oreilles pour se couvrir le corps tandis que l’autre lui sert de lit. Parmi les habitants de la Patagonie, zone voisine de la « Terre Australe », se trouvent deux individus munis de massues et de boucliers qui sont peut-être les géants décrits au début du 16e siècle par les voyageurs européens dans la pointe méridionale de l’Amérique du Sud, en particulier par Antonio Pigafetta. Leur corps musclé et leurs armes renvoient aussi à la figure mythique d’Hercule – ces êtres étaient d’ailleurs mentionnés depuis l’Antiquité grecque et romaine dans les écrits consacrés aux terres lointaines.

Géants de Patagonie

Les géants de Patagonie représentés ici sont barbus et armés de massues. Deux hommes nus s’affrontent par ailleurs en un féroce corps-à-corps pour rappeler que les peuples primitifs « menent ordinairement guerre les uns contre les autres ».

© Service historique de la Défense

© Service historique de la Défense

La bataille de Databalipa au Pérou (détail)

L’auteur détaille dans la légende de cette planche les étapes successives de la colonisation du Pérou, de sa découverte par des bateaux envoyés par Charles d’Autriche à la conquête espagnole. Il mentionne cependant l’existence de grandes villes anciennes et parle même du temple du soleil. Il insiste enfin sur les richesses naturelles de la région, or, argent et émeraudes que l’on y trouve en abondance, et finit en soulignant l’existence de plusieurs sortes de bêtes et oiseaux étranges dont les indigènes se nourrissent faute de blé.

© Service historique de la Défense

© Service historique de la Défense

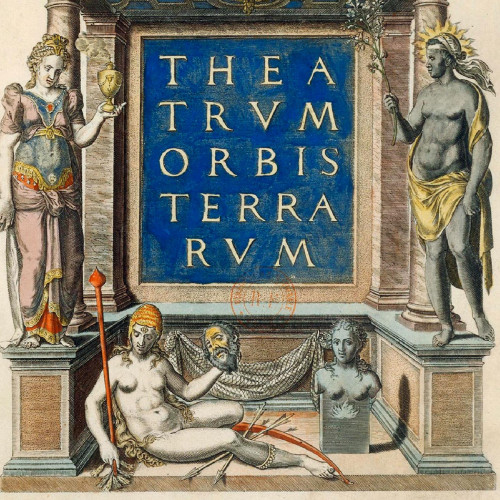

L’illustration des explorations géographiques du 16e siècle

C’est en Normandie, au 16e siècle, que furent conçus les portulans les plus richement illustrés. Les cartographes normands mettaient souvent l’accent sur le résultat des expéditions françaises. Par exemple, sur l’atlas réalisé par Jean Rotz en 1542, on peut voir une procession à Sumatra, près d’une maison sur pilotis : celle-ci, avec son toit de chaume et ses murs tressés, est représentative des bâtiments d’une bonne partie du Sud-Est asiatique ; quant à la procession, elle représente des hommes tenant de longs sabres légèrement incurvés et, au centre, un cavalier escorté d’un serviteur à pied tenant une ombrelle, signe de son statut élevé, tandis qu’à l’avant de la procession, un personnage tient un gong de cuivre. Rotz s’est probablement inspiré de l’expédition menée par Jean et Raoul Parmentier, qui, partie de Dieppe, gagna l’Afrique du Sud, puis Sumatra en 1529, ayant à son bord un peintre ; celui-ci avait peut-être rapporté des dessins qui ont pu être consultés par les cartographes pour illustrer leur production.

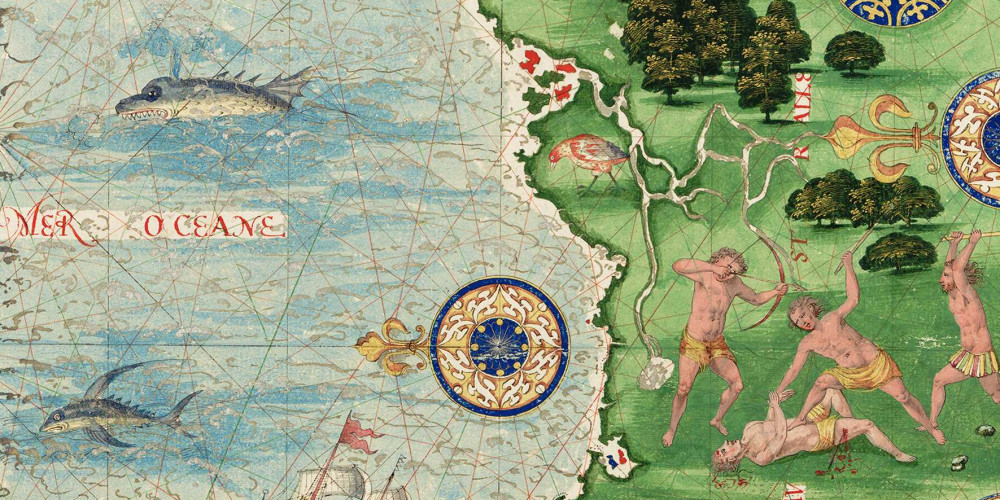

La découverte des cannibales du Brésil

Frappés à la fois d’horreur et de fascination, tout comme le prisonnier barbu situé à l’arrière-plan, les Européens découvrirent l’existence des cannibales à travers les récits illustrés des voyages au Brésil à la fin du 16e siècle.

Si les ethnologues ne nient pas le cannibalisme, ils savent qu’il ne se réduit pas à sa forme brutale : tuer des ennemis et les manger. Cette coutume a existé au Brésil et les voyageurs comme Théodore de Bry, les Portugais ou les Espagnols côtoyant les Indiens et parlant leur langue, en furent les témoins. À côté de cet « exo-cannibalisme », l’on cite l’ « endo-cannibalisme » qui consiste, selon Claude Lévi-Strauss, « à consommer en grande ou très petite quantité, à l’état frais, putréfié ou momifié la chair soit crue, soit cuite ou carbonisée de parents défunts ». Et de citer les indiens Yanomami, victimes des chercheurs d’or, qui consomment les os pilés de leurs morts. L’on a mal interprété les récits des premiers témoins européens comme étant volontairement accablants vis-à-vis des autochtones.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les illustrations des cartes normandes témoignent aussi des expéditions de Cartier à Terre-Neuve et au Canada. La carte du monde dédiée au dauphin (futur Henri II de France), dite « Harleian Map », montre le chef du Saguenay assis sur un trône en forme de coffre et tenant une lance en guise de sceptre. Si le recours à des souverains sur leur trône pour figurer des peuples remonte à une tradition cartographique médiévale, cette représentation normande de ce qui est aujourd’hui le Canada exploite aussi des informations fournies par les voyages de Cartier, encore inédits à l’époque : dans l’imagerie du Canada, les cartographes tirent ainsi parti à la fois des traditions existantes et des informations les plus récentes.

Amérique. Peuple cannibale (Amérindiens). Americae

Aux Taïnos, perçus par Christophe Colomb comme de « bons sauvages », c’est-à-dire faciles à convertir et à exploiter, s’opposent leurs ennemis traditionnels, les Caraïbes (ou Karib), appelés « cannibales » pour leurs pratiques anthropophages, et présentés comme le symbole même du « mauvais sauvage », qui ne respecte aucune loi, ni naturelle, ni divine.

L’anthropophagie des Caraïbes n’est pas confirmée. En revanche, la pratique est avérée au Brésil, chez les Tupinamba. Cette image d’indigènes partageant un repas humain correspond au récit de Jean de Léry (1536-1613) qui a vécu auprès des Tupinamba et raconté son expérience dans Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil (1578). Il rapporte leurs pratiques anthropophages, rituel visant à s’approprier la force de ses ennemis en mangeant les prisonniers.

De telles images édifiantes véhiculèrent l’idée que le Nouveau Monde était la terre du Démon, peuplée d’êtres intrinsèquement barbares à soumettre, policer et évangéliser par les chrétiens européens.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

On a également grâce à ces cartes une image des relations entre les Européens et les peuples rencontrés dans les parties les plus reculées du monde, notamment lors de la conquête de l’empire inca par les conquistadors. Dans la Cosmographie universelle de Guillaume Le Testu, un Européen – peut-être Francisco Pizarro – s’apprête à décapiter un guerrier à demi nu, à ce qu’on peut supposer d’après la victime sans tête qui gît à proximité ; des compagnons du guerrier s’enfuient, d’autres défilent devant un personnage casqué qui brandit une épée. La ville la plus importante, « Pachacalmy », y est donnée pour « plus grande que Paris » – Pachacamac était le site d’un temple pré-inca qui subsista comme lieu de rituels et de sacrifices jusqu’à la conquête espagnole.

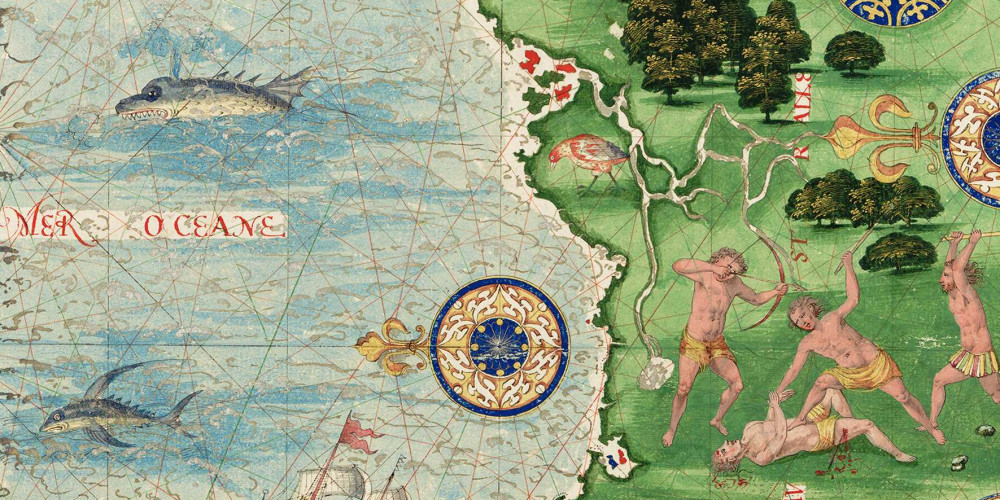

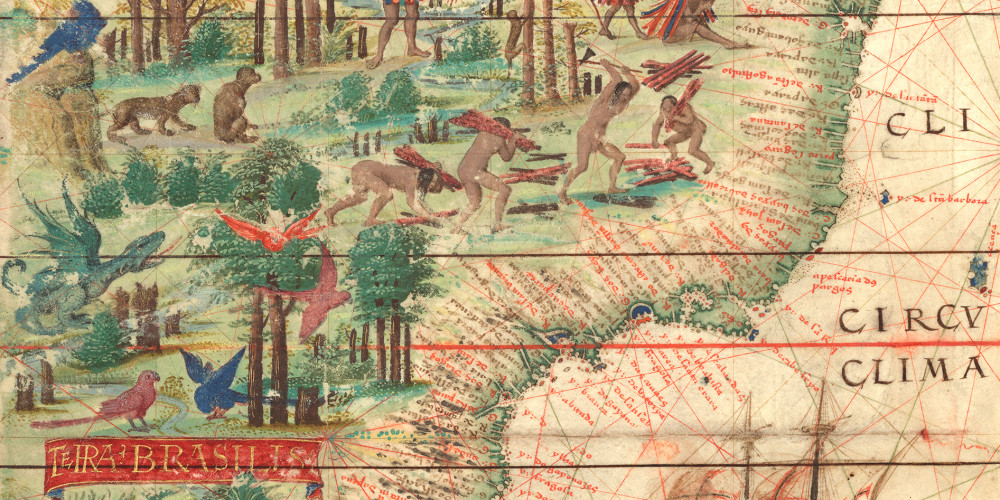

La représentation du Brésil : le cannibalisme

Les cartographes installés en Normandie s’attachèrent à représenter la région connue depuis peu sous le nom de Brésil : leurs cartes et atlas montrent souvent les relations entre les commerçants européens (sans doute normands) et la population indigène des Tupinamba. Les représentations les plus remarquables évoquent de paisibles échanges commerciaux entre Européens – des marins normands, sans doute – et Brésiliens. On voit des Tupinamba abattre des arbres avec des hachettes en métal et en ôter l’écorce à l’aide de sortes de coutelas. Les indigènes troquent le bois contre des objets qui ressemblent à des miroirs ou à des hachettes, ce qui laisse imaginer qu’ils tiennent leurs objets métalliques des commerçants. Ils transportent le bois jusqu’à la côte et aident les marchands à les charger à bord. Cette iconographie reflète l’expérience des commerçants normands et portugais qui partaient chercher au Brésil du bois de teinture.

L’exploitation des bois tropicaux au Brésil

Les miniatures dessinées dans l’intérieur des terres suggèrent les étapes de l’exploitation des bois tropicaux. Au cours des trois premières décennies des explorations (1500-1530), les Portugais ne colonisent pas le Brésil et comptent sur le travail des indigènes pour obtenir le bois contre des produits européens (miroirs, ciseaux, haches etc.). Une longue légende placée en haut à gauche donne la mesure de l’émerveillement des Européens confrontés à l’étrangeté du nouveau monde : « Les habitants à peau foncée, sont sauvages, très cruels et se nourrissent de chair humaine. Dans ce pays vivent des perroquets multicolores, d’autres oiseaux innombrables, des bêtes sauvages. C’est là que pousse en grande quantité l’arbre appelé brésil qui est utilisé comme colorant pour teindre de rouge les étoffes ».

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Pour le Brésil, les représentations ethnographiques les plus détaillées sont celles d’un Dieppois d’origine écossaise, John Rotz, capitaine et fabricant de cartes marines, qui, en 1539, s’était rendu en Guinée et au Brésil. Dans son atlas, beaucoup d’éléments relatifs à cette dernière contrée semblent dessinés d’après nature, ou au moins d’après des croquis pris sur le vif de Tupinamba occupés à toutes sortes d’activités. En bas de la carte se succèdent des scènes de bataille entre groupes indiens et de danses cérémonielles ainsi qu’une vignette montrant un homme attaché à des pieux, sur le point d’être frappé à coups de gourdin. Au centre de la carte, une palissade entoure des hamacs au-dessous desquels sont allumés des feux.

Terre australe, avec des créatures fabuleuses

Guillaume Le Testu utilise le répertoire antique des « merveilles de l’Inde » pour animer les terres du « continent austral » qu’il imagine au sud du globe terrestre. Aux côtés de tribus d’indigènes vêtus de pagnes, il représente des créatures fabuleuses. L’hypothèse d’habitants dans un continent austral est déjà évoquée dans les textes et les mappemondes du Moyen Âge. Saint Augustin (La Cité de Dieu, XVI, 8-9) pensait que les peuples monstrueux pouvaient exister, car la puissance créatrice de Dieu est infinie ; selon lui, si une terre existait au-delà des océans, dans l’hémisphère sud, les peuples qui l’habitaient (les « antipodes » ) ne pouvaient être pleinement humains, car la Bible ne les mentionne pas parmi les descendants de Noé.

© Service historique de la Défense

© Service historique de la Défense

Rotz inclut aussi quelques images d’une pratique peu plaisante : le cannibalisme. Au centre du bord droit de la carte, un personnage assis fait cuire une jambe humaine au barbecue et, à droite de la palissade, on aperçoit un corps démembré.

Il est vrai que les images, imprimées ou manuscrites, de cannibales cuisinant leurs victimes étaient très diffusées depuis le début du 16e siècle : le cannibalisme sud-américain était même le sujet ethnographique le plus apprécié pour illustrer une carte. Sur l’Atlas Miller de 1519, un cartouche qui qualifie les Brésiliens de « sauvages et très brutaux » nous apprend qu’ils « se nourrissent de chair humaine ». Dans le coin nord-est, un petit feu semble indiquer la préparation d’un repas anthropophagique.

Une iconographie plus explicite apparaît dans la Cosmographie du cartographe normand Guillaume Le Testu (1555-1556), réalisée pour l’amiral Gaspard de Coligny, l’un des chefs de l’expédition visant à établir une colonie française au Brésil dans les années 1550. Sur l’atlas, cette partie du monde est dénommée « Partie des Caniballes », et une illustration montre en effet un cannibale découpant sa victime sur une table. Le texte nous apprend que ceux qui vivent près de l’équateur « sont nus, mengeans chair humaine et sont fort mauvais ». D’autres scènes de violence figurent, sur cet atlas, dans les régions inconnues de l’hémisphère sud. En « Terre Australe », on voit se battre deux guerriers.

[[facetofaceimg||d86ab584-d7d0-4382-8eb0-6c75cc949534||8||o:1896]]

Ces quelques exemples montrent bien que, dans la tradition des portulans, les cartes normandes, portugaises et espagnoles projettent toute une série d’éclairages sur les mœurs et l’apparence des peuples lointains ainsi que sur leurs relations avec les explorateurs européens. Beaucoup rendent compte d’observations récentes, de première main, qui n’ont pu se substituer entièrement aux traditions et sources antérieures, avec lesquelles elles coexistèrent jusqu’au 17e siècle.

Provenance

Cet article a été publié à l’occasion de l’exposition « L’Âge d’or des cartes marines. Quand l’Europe découvrait le monde » présentée à la Bibliothèque nationale de France en 2012.

Lien permanent

ark:/12148/mm2c8jkdvsz0