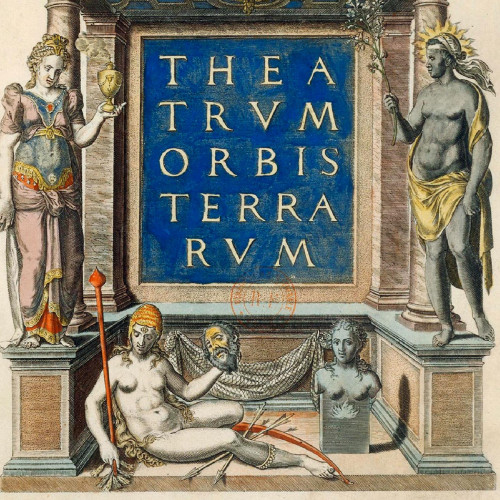

La révolution silencieuse de la cartographie

© Bibliothèque nationale de France

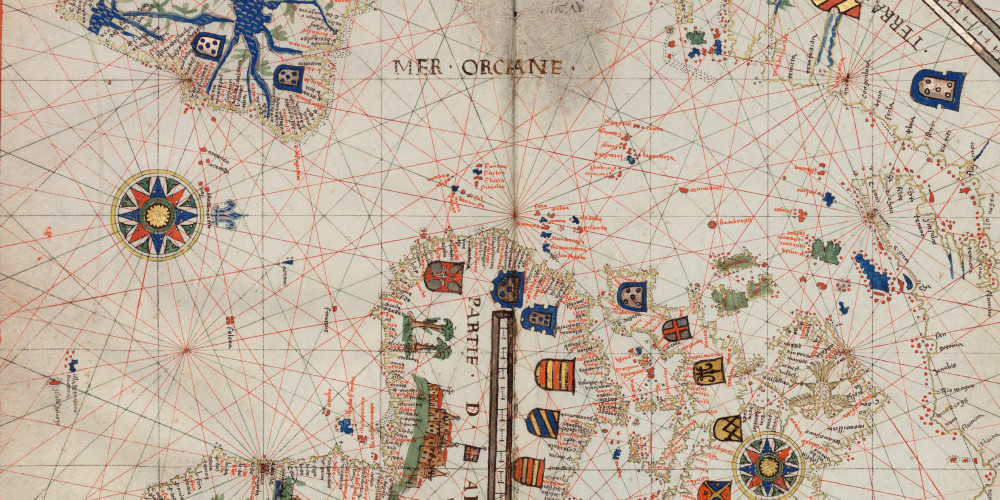

Carte de l’océan Atlantique

Un des premiers atlas nautiques réalisés à Marseille contient cette carte richement enluminée et décorée qui présente La Mina et Manicongo (comptoirs portugais en Afrique), une figuration de l’Amazone, etc. – preuve que l’intérêt des cartographes méditerranéens ne se restreignait pas à la Méditerranée. Curieusement, au nord, une Terra nova est rattachée à l’Europe.

© Bibliothèque nationale de France

La révolution silencieuse de la cartographie

Quand démarra l’exploration systématique de la côte africaine, les cartes nautiques utilisées par les pilotes dans les eaux européennes étaient du même type que les cartes portulans de la Méditerranée. On les réalisait à partir des informations recueillies en mer, et les lieux étaient placés selon les distances estimées et les caps magnétiques fournis par la boussole. Dans les premières phases, pendant la première moitié du 15e siècle, toutes les cartes utilisées par les pilotes ibériques étaient importées de Majorque. Vers 1443, la cartographie portugaise de l’Atlantique aurait fait ses premiers pas quand le prince Henri de Portugal ordonna d’ajouter aux cartes les terres récemment découvertes au-delà du cap Bojador. À cette époque, les navigateurs portugais venaient de franchir le cap Blanc et avançaient vers le sud dans leur exploration systématique de la côte africaine.

La plus ancienne carte d’origine portugaise que nous connaissons a été tracée vers 1471 et représente les côtes ouest de l’Europe et de l’Afrique, depuis l’île d’Ouessant jusqu’à Lagos, dans le golfe de Guinée. La carte, très sobre dans sa décoration, ne représente que l’Atlantique, excluant la Méditerranée et le Nord de l’Europe, ce qui suggère qu’elle a été réalisée spécifiquement pour la navigation le long des côtes africaines. Réalisée vers 1492, la carte de Pedro Reinel, aujourd’hui conservée aux archives départementales de la Gironde, à Bordeaux, est, quant à elle, la plus ancienne carte portugaise signée ayant survécu jusqu’à nos jours. Elle représente également l’Atlantique, depuis les îles Britanniques jusqu’à l’embouchure du Congo, avec la Méditerranée occidentale. Comme la carte anonyme dessinée vers 1471, la carte de Reinel était sans doute destinée à être emportée à bord, si l’on en juge d’après sa décoration sobre et ses marques d’usure. Une partie du littoral africain, à l’est et au sud de la Côte-de-l’Or (l’actuel Ghana), est représentée à l’intérieur de la zone du Sahara et du Sahel. Cette solution ingénieuse tient probablement à l’absence de modèle adéquat couvrant toute cette partie du monde à l’époque de la réalisation de la carte. Avec la découverte de nouvelles terres au sud, les modèles utilisés par les cartographes pour la production ordinaire durent être repris à des échelles différentes, puisque la taille des peaux animales disponibles ne pouvait guère changer. La même solution fut adoptée dans la carte de Jorge de Aguiar de 1492 (conservée à la Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Université de Yale, à New Haven), la carte d’origine portugaise la plus ancienne qu’on connaisse à être non seulement signée, mais datée.

La navigation astronomique et le point calculé

Avec l’introduction de méthodes astronomiques de navigation, le point de fantaisie, fondé sur le cap magnétique et la distance estimée, céda la place au point calculé (ponto de esquadria, point de quadrature), où la latitude observée devenait l’élément d’information dominant. Aucune des cartes portugaises du 15e siècle ne présente la moindre trace de latitude observée par méthode astronomique : aucune échelle de latitude n’apparaît et la géométrie des représentations est identique à celle des cartes portulans traditionnelles. Cependant, et parce qu’elles appartiennent à une époque où la navigation astronomique était déjà pratiquée par les pilotes portugais, il est vraisemblable que des cartes du même genre ont été utilisées avec la méthode du point calculé. Il suffisait pour cela de superposer aux cartes une échelle de latitudes conservant le mieux possible les coordonnées connues des lieux de la côte. Mais cette astuce ne pouvait fonctionner que dans les zones où la déclinaison magnétique était faible, de sorte que les positions relatives nord-sud n’étaient pas affectées.

Manuel de navigation

Si la construction navale progresse de façon continue au cours des dix siècles assignés au Moyen Âge, les embarcations restent longtemps faibles et fragiles. Jusqu’au 12e siècle, les bateaux sont mal armés pour affronter les grandes houles atlantiques. À la faiblesse des navires, s’ajoutent les lacunes de l’art de naviguer. En ce domaine, l’empirisme est de règle. Faire le point avec précision relève de l’exploit. C’est la limite de visibilité d’une voile sur l’horizon par temps clair qui détermine le « veues », l’unité de mesure de la distance en mer. Le souci de ne pas perdre de vue la terre guide les marins. Cette navigation « à vue » ou « à l’estime » se perpétuera jusqu’aux grandes expéditions en haute mer.

Dans ses Premieres Œuvres, un traité de navigation somptueusement illustré, le pilote Jacques de Vaulx s’est largement inspiré des ouvrages savants de l’époque. Une série de figures montre la construction et l’utilisation d’instruments nautiques tels que l’astrolabe de mer, conçu pour mesurer la hauteur des astres et en déduire la latitude du lieu, ou encore le nocturlabe qui permet de déterminer l’heure la nuit.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

C’était le cas pour la côte atlantique de l’Europe et de l’Afrique, depuis les îles Britanniques jusqu’au cap Vert, approximativement, mais pas pour le golfe de Guinée et l’Atlantique sud, où les distorsions de latitude étaient bien plus importantes.

Pour représenter ces régions selon leurs latitudes et en accord avec les autres rivages, un nouveau modèle cartographique était nécessaire. Cette évolution dut attendre une couverture astronomique des zones que les explorateurs portugais avaient déjà visitées, mais dont les latitudes n’étaient pas connues avec la précision nécessaire. Nous savons par une note manuscrite de Christophe Colomb qu’un tel relevé fut commandé par le roi Jean II de Portugal vers 1485 pour la côte africaine1.

Le planisphère de Cantino

La plus ancienne carte existante où, incontestablement, des latitudes observées par la méthode astronomique ont été incorporées est le planisphère de Cantino, dessiné par un cartographe portugais anonyme en 1502. Bien qu’aucune échelle graphique de latitudes n’y figure explicitement, la représentation de l’équateur, des tropiques et du cercle arctique permet de conclure, malgré de menues erreurs de latitude sur les côtes occidentales et orientales de l’Afrique, que ces lieux sont représentés selon la méthode du point calculé d’après les latitudes et les caps magnétiques observés. Pour d’autres zones, comme la Méditerranée, la mer Noire et l’Europe du Nord, le vieux modèle des portulans continue à s’utiliser, trait commun à tout le reste de la cartographie ibérique du 16e siècle et au-delà. Cela s’explique par le fait que la représentation de ces zones a continué longtemps à être copiée de modèles non-astronomiques.

Côte septentrionale de l’Amérique latine

Ce grand planisphère constitué de dix feuilles de parchemin assemblées est l’œuvre d’un cartographe génois, Nicolò de Caverio. Comme plusieurs cartes du monde du début du 16e siècle, il est très proche d’une copie du padrón real portugais connue sous le nom de carte de Cantino et datée de 1501. Caverio compléta cependant son planisphère des découvertes réalisées jusqu’en 1505 et son œuvre servit sans doute à son tour de source à la célèbre mappemonde de Martin Waldseemüller de 1507.

Fondé sur un système de rhumbs de 90 cm de diamètre centré en Afrique, avec seize centres secondaires, son réseau de lignes est complété par un autre système, concentrique, de 180 cm de diamètre, dont n’apparaissent de chaque côté que trois centres. Au cœur de ce réseau est figurée une mappemonde entourée des sphères célestes et une échelle de latitudes apparaît dans sa bordure gauche. Sous des dehors assez frustes, l’œuvre de Caverio offre une décoration soignée : vignettes de villes, tentes, dont celle du « Magnus Tartarus », nombreux pavillons (portugais, espagnols, avec un croissant), oiseaux et animaux sauvages, personnages, forêts et ébauches de paysages…

Le littoral africain y est représenté avec une remarquable précision, une riche toponymie indiquant les escales de la route des Indes. Sur les côtes de l’Afrique australe, découvertes entre 1484 et 1499, figurent dix colonnes de pierre, appelées padraos, frappées aux armes du Portugal et plantées chaque fois qu’un navigateur abordait une terre nouvelle, du cap Lopez jusqu’à Malindi. Deux comptoirs portugais – Arguin, fondé en 1445 face au Sénégal, et Elmina, fondé en 1471 sur la côte ghanéenne – se distinguent nettement grâce à la représentation symbolique de leur forteresse.

À l’intérieur du continent, le vide géographique est comblé par trois grandes bêtes sauvages, un lion, une girafe et un éléphant tiré par un Maure, et par un imposant massif dénommé Montes Lune, que Ptolémée et d’autres géographes plaçaient traditionnellement aux sources du Nil. Cette représentation des contours de l’Afrique, sur laquelle l’auteur a transcrit les toponymes en portugais, a durablement influencé la cartographie de la Renaissance. On note aussi la présence de Madagascar, découverte en 1500 par un compagnon de Cabral, ici située trop au sud du continent.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le planisphère de Cantino est l’un des plus précieux monuments de notre héritage cartographique : il était précieux à l’époque où il fut dessiné, parce qu’il incluait les plus récentes informations géographiques, en un temps où la connaissance de la géographie du monde progressait rapidement et constituait un avantage stratégique ; il est précieux aujourd’hui parce qu’il projette un éclairage historique unique sur les missions d’exploration et sur l’évolution technique de la navigation marine et de la cartographie nautique à une période particulièrement intéressante, la fin du 15e et le début du 16e siècle. Avec cette carte, la représentation ptolémaïque de l’océan Indien est enfin abandonnée, les terres inconnues des Européens sont représentées à leur emplacement géographique correct (Terre-Neuve, Floride, Brésil) et les contours des Amériques sont montrés d’une façon qui laisse penser qu’il s’agit d’un nouveau continent, nettement séparé des Indes. Bravant la politique officielle qui interdisait de propager hors du Portugal toute information concernant les terres récemment découvertes, un agent du duc de Ferrare, Alberto Cantino, acquit subrepticement cette carte à Lisbonne et la rapporta en Italie, où elle est encore conservée.

Mer Rouge, golfe Persique et océan Indien

Ce grand planisphère constitué de dix feuilles de parchemin assemblées est l’œuvre d’un cartographe génois, Nicolò de Caverio. Comme plusieurs cartes du monde du début du 16e siècle, il est très proche d’une copie du padrón real portugais connue sous le nom de carte de Cantino et datée de 1501. Caverio compléta cependant son planisphère des découvertes réalisées jusqu’en 1505 et son œuvre servit sans doute à son tour de source à la célèbre mappemonde de Martin Waldseemüller de 1507.

Fondé sur un système de rhumbs de 90 cm de diamètre centré en Afrique, avec seize centres secondaires, son réseau de lignes est complété par un autre système, concentrique, de 180 cm de diamètre, dont n’apparaissent de chaque côté que trois centres. Au cœur de ce réseau est figurée une mappemonde entourée des sphères célestes et une échelle de latitudes apparaît dans sa bordure gauche. Sous des dehors assez frustes, l’œuvre de Caverio offre une décoration soignée : vignettes de villes, tentes, dont celle du « Magnus Tartarus », nombreux pavillons (portugais, espagnols, avec un croissant), oiseaux et animaux sauvages, personnages, forêts et ébauches de paysages…

Le littoral africain y est représenté avec une remarquable précision, une riche toponymie indiquant les escales de la route des Indes. Sur les côtes de l’Afrique australe, découvertes entre 1484 et 1499, figurent dix colonnes de pierre, appelées padraos, frappées aux armes du Portugal et plantées chaque fois qu’un navigateur abordait une terre nouvelle, du cap Lopez jusqu’à Malindi. Deux comptoirs portugais – Arguin, fondé en 1445 face au Sénégal, et Elmina, fondé en 1471 sur la côte ghanéenne – se distinguent nettement grâce à la représentation symbolique de leur forteresse.

À l’intérieur du continent, le vide géographique est comblé par trois grandes bêtes sauvages, un lion, une girafe et un éléphant tiré par un Maure, et par un imposant massif dénommé Montes Lune, que Ptolémée et d’autres géographes plaçaient traditionnellement aux sources du Nil. Cette représentation des contours de l’Afrique, sur laquelle l’auteur a transcrit les toponymes en portugais, a durablement influencé la cartographie de la Renaissance. On note aussi la présence de Madagascar, découverte en 1500 par un compagnon de Cabral, ici située trop au sud du continent.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les nouveaux mondes : l’Afrique

Très tôt, les Portugais eurent conscience de l’immense intérêt de leurs découvertes et de l’intérêt non moins immense qu’y trouveraient les Espagnols ainsi que, à un degré moindre, les autres puissances européennes. Dans ce contexte, les cartes marines devenaient de véritables « cartes du trésor ». Les puissances rivales étaient naturellement prêtes à les payer très cher. Nous connaissons ainsi les premiers spécimens de la cartographie portugaise grâce à des copies pirates transmises à l’étranger par des informateurs, des traîtres ou des espions.

En 1502, un « agent secret » italien, Alberto Cantino, venu sous le prétexte d’acheter des chevaux, soudoya pour douze ducats d’or un cartographe portugais de l’Armazém da Guiné e India, qui lui céda un planisphère qu’il rapporta aussitôt au duc Ercole d’Este. Il s’agit ici d’une réplique, établie par le Génois Nicolas de Caverio vers 1505. Cette carte indique toutes les escales portugaises de la route des Indes. Elle est, avec la carte de Cantino, son modèle, la plus ancienne image de la côte de l’Afrique de l’Est et figure même les padràos, colonnes de pierres gravées aux armes du Portugal et que les expéditions successives fichaient en terre en signe de possession.

Cette carte célèbre, dessinée en Italie sur dix feuilles de parchemin assemblées représente l’Afrique du Sud et de l’Est entièrement dessinées et quelques traits de côtes de l’Amérique centrale et du Brésil. L’océan Indien occidental, exploré dès 1498 par Vasco de Gama, trouve peu à peu sa forme moderne, avec sa large ouverture au sud, l’Inde triangulaire et l’île de Madagascar, bien que mal située. En revanche, la péninsule du Sud-Est asiatique est encore inspirée de Ptolémée.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Avec le planisphère de Cantino, un nouveau modèle cartographique fut établi, rapidement adopté par bien d’autres cartes du monde. Le contour de l’Afrique que montrait la carte, enrichi de nouvelles informations géographiques concernant Madagascar et la mer Rouge, resterait longtemps à peu près inchangé dans la cartographie nautique. Le planisphère dessiné en 1504-1505 par le cartographe génois Nicolò de Caverio, appartient à un groupe assez important de cartes du monde dessinées au début du 16e siècle, d’après des prototypes portugais, cartes parmi lesquelles figure aussi la carte de King-Hamy (vers 1504), le portulan de Vesconte Maggiolo (1504) et la carte de Pesaro (entre 1505 et 1508).

Producteur délégué : CNRS, unité « Cultures, langues, textes » en coproduction avec la BnF et CNRS Images © CNRS-BnF, 2019

Planisphère (1505) par Nicolas Caverio

Le planisphère de Caverio est considéré comme l’une des sources utilisées par Waldseemüller pour la réalisation de sa carte de 1507, avec la carte de Cantino et d’autres plus anciennes. La carte de Pedro Reinel (vers 1504), aujourd’hui conservée à la Bayerische Staatsbibliothek de Munich, marque une autre étape significative vers l’adoption du nouveau modèle cartographique. C’est la plus ancienne carte nautique existante où figure une échelle de latitudes. Curieusement, on y voit deux échelles indépendantes : la principale, orientée nord-sud, et une échelle oblique, proche de Terre-Neuve, valable pour cette zone uniquement. Cette solution hybride a une explication simple : Terre-Neuve a été représentée à partir d’une route magnétique et une distance estimée par rapport aux Açores selon la méthode du point de fantaisie. Cette échelle de latitudes oblique valable pour Terre-Neuve se rencontre sur d’autres cartes ibériques du 16e siècle : c’est le cas de la carte atlantique de Diego Gutiérrez, de 1550, et de la carte portugaise anonyme dessinée vers 1560, toutes deux conservées à la Bibliothèque nationale de France.

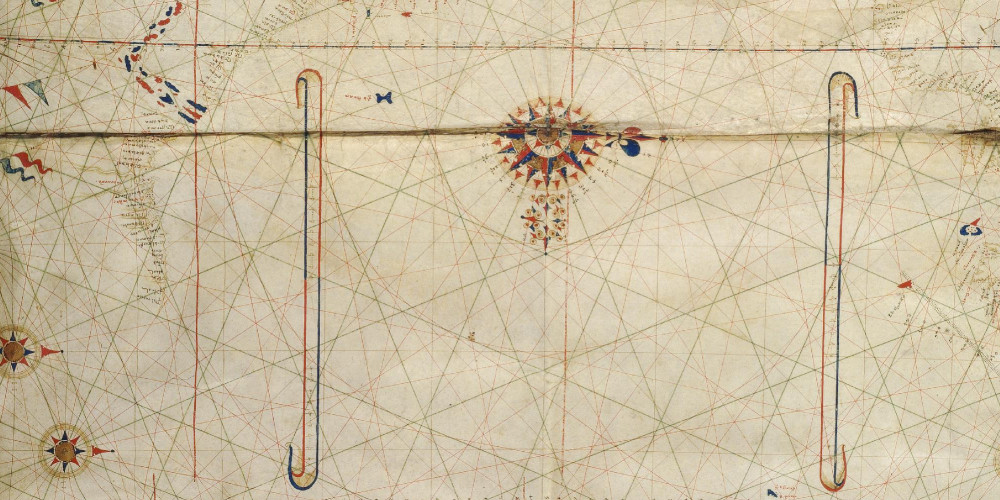

Carte de l’Atlantique

Cette carte, œuvre d’un cartographe officiel de la Casa de contratación de Séville, combine les différents systèmes cartographiques du milieu du 16e siècle. Elle présente ainsi trois échelles de latitude différentes : l’une passe par les bouches de l’Amazone, l’autre par les Açores, s’établissant 2° 30’ plus au sud que la précédente, et la troisième, oblique, par l’est de Terre-Neuve, afin de tenir compte de la déclinaison magnétique. Ce dispositif a été conçu pour pallier l’erreur de latitude d’un navire effectuant une traversée vers l’Amérique à l’aide du seul compas. Elle répondait aux attentes des marins, mais avait été rejetée en 1544 par les cosmographes officiels de Séville, plus soucieux d’exactitude théorique que des conditions pratiques de la navigation. Les chiffres reportés autour de la rose des vents indiquent les distances en lieues sur lesquelles il faut naviguer le long de chaque rhumb pour gagner un degré en latitude.

Cette carte est aussi un rare exemple de cartes utilisées en mer et parvenues jusqu’à nous.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le règne de la carte de latitudes

Avant la publication par Mercator, en 1569, de la carte aux latitudes croissantes, toutes les cartes nautiques étaient réalisées par transfert direct, à échelle constante, des informations de navigation recueillies en mer et sur terre, comme si la Terre était plate. Le prix à payer pour ignorer la rotondité de la Terre était une incohérence géométrique : la géométrie de chaque carte devenait dépendante de l’ensemble d’itinéraires qui avaient servi à l’établir et seuls ces itinéraires étaient censés être représentés avec exactitude. L’invention de la projection de Mercator, en 1569, ne résolut pas le problème, puisque les méthodes de navigation de l’époque n’étaient pas adaptées au nouveau modèle, fondé sur les latitudes, les longitudes et les directions géographiques réelles. La carte de latitudes continua de fait à être employée et ne fut supplantée par la projection de Mercator qu’après l’élaboration de méthodes efficaces pour déterminer la longitude en mer, au milieu du 18e siècle, et une fois connue la distribution spatiale de la déclinaison magnétique. Malgré ses limites et son apparente naïveté, la carte de latitude avait constitué un progrès capital dans la cartographie nautique de la Renaissance, qui lui valut pendant deux siècles et demi une brillante existence.

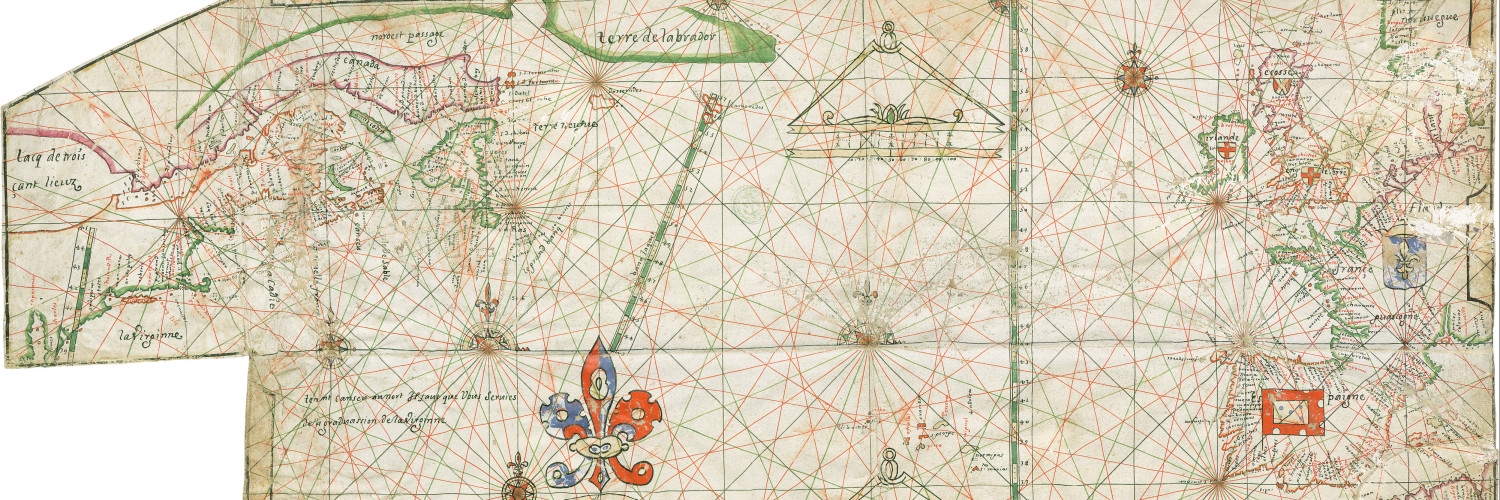

Carte de l’océan Atlantique nord

Le passage du nord-ouest, supposé donner accès à la Chine en contournant l’empire espagnol, se situe au nord du fleuve Saint-Laurent sur cette carte dressée par un pilote de Saint-Jean-de-Luz. Héritière de celles des Reinel, réalisées plus de cent cinquante ans auparavant, elle est un exemple des cartes « barbouillées d’une infinité de ces lignes » que fustige le père Fournier dans son Hydrographie.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mmmr103x71c4f