-

Vidéo

VidéoLes supports de l'écrit

-

Album

AlbumLes supports de l’écrit

-

Article

ArticleLe papier, une invention chinoise

-

Article

ArticleL'arrivée du papier dans le Maghreb et au Moyen-Orient

-

Vidéo

VidéoMatières et usages

-

Article

ArticleLe papier occidental

-

Article

ArticleLa fabrication manuelle du papier en Occident

-

Article

ArticleLe papier industriel

-

Article

ArticleDiversité des supports et de leurs usages

Le papier industriel

© Bibliothèque nationale de France

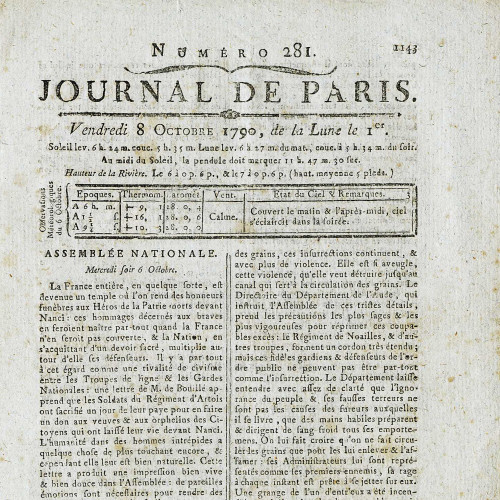

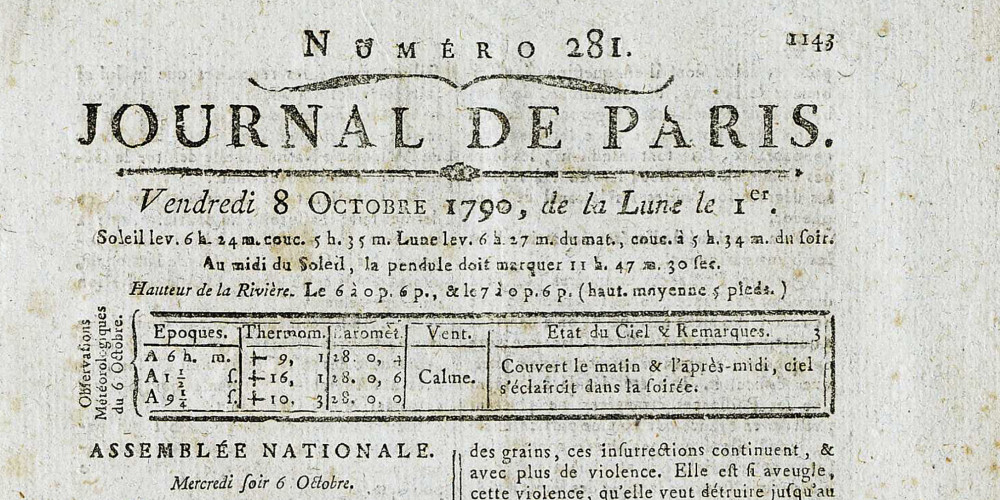

Le Journal de Paris

Le Journal de Paris est le premier quotidien français. Il paraît le 1er janvier 1777. Vendu deux sous le numéro de quatre pages, il est distribué chaque matin entre sept et dix heures après avoir été imprimé dans la nuit à une époque où les gazettes, surtout publiées à l’étranger, sont coûteuses et sortent chaque semaine un ou deux numéros qui arrivent souvent avec retard. Il paraîtra jusqu’en 1840 et comptera parmi ses rédacteurs réguliers des personnalités comme Garat ou Condorcet.

Le journal offre une maquette très moderne avec des rubriques bien séparées et facilement identifiables permettant une lecture rapide. On y trouve des informations pratiques (météorologie, bourse, résultats des tirages de la loterie royale, annonces de spectacle, prix de denrées). La partie rédactionnelle consiste en articles littéraires et chroniques événementielles sur des faits divers remarquables.

Répondant aux besoins des Parisiens, Le Journal de Paris inaugure une formule nouvelle qui va faire du quotidien un élément indispensable de la vie en société. Son tirage atteint douze mille exemplaires en 1790. Pendant la Révolution, les comptes rendus des séances des Assemblées du Le Journal de Paris sont reconnus comme les meilleurs ; ils sont très vivants et assez favorables aux aristocrates.

© Bibliothèque nationale de France

La pâte mécanique est obtenue par frottement des rondins de bois sur une meule en présence d'eau ou par défibrage des copeaux entre les deux disques broyeurs d'un raffineur, la chaleur ainsi dégagée ayant pour effet de ramollir la lignine qui cimente les fibres entre elles. Par son mode de fabrication, la pâte mécanique contient tous les éléments du bois : la cellulose, mais également les hémicelluloses et la lignine. Son rendement très élevé (supérieur à 90 %) explique son faible coût et donc son utilisation surtout dans la fabrication de papier journal et dans l'édition bon marché. À partir des années 1870, les pâtes mécaniques entrèrent massivement dans la production papetière.

La pâte chimique est obtenue en dissolvant la lignine à l'aide de réactifs chimiques appropriés, afin de récupérer des fibres essentiellement constituées de cellulose ; ce traitement s'effectue à température et pression élevées pendant un temps de traitement plus ou moins long. Un rendement relativement faible (45 à 55 %) et un prix de revient plus élevé que celui de la pâte mécanique réservent les pâtes chimiques à la fabrication de papier d'édition et d'écriture.

On distingue deux grands procédés selon les réactifs chimiques utilisés : le procédé acide au bisulfite et le procédé alcalin au sulfate.

Le procédé acide, qui prit un grand essor dès son industrialisation, en 1874, a pour élément actif l'anhydride sulfureux, qui « sulfone » à chaud la lignine et la transforme en acides lignosulfoniques solubles, lesquels sont ensuite éliminés en même temps qu'une partie des hémicelluloses. De nos jours, cette production tend à diminuer fortement, car les nouvelles usines sont conçues pour le procédé au sulfate, moins polluant et présentant de nombreux avantages sur le plan papetier.

Le procédé alcalin, inventé en même temps que le précédent, a souffert pendant longtemps de ne pouvoir produire que des pâtes très brunes, difficiles à blanchir par les techniques disponibles à l'époque. Les progrès réalisés en ce domaine dans la seconde moitié du 20esiècle ont permis de surmonter cette difficulté et ont ouvert à cette méthode un champ considérable, car elle est apte à traiter avec succès tous les végétaux, contrairement au procédé au bisulfite, qui ne traite que les bois résineux. On utilise ici l'hydroxyde de sodium (la soude) comme agent désincrustant en présence de sulfure de sodium, le produit de base qui engendre ces deux réactifs étant le sulfate de soude, d'où le nom du procédé.

Pour ce qui est de l'encollage, la méthode traditionnelle à la gélatine a été remplacée au début du 19e siècle par l'encollage à la colophane, moins coûteuse et plus facile, qui se généralisa à partir de 1826. L'encollage se réalise en introduisant dans la pâte à papier soit un savon de résine, obtenu généralement par réaction de la colophane sur la soude, soit une véritable émulsion de colophane et de paraffine. Pour obtenir l'effet de collage, on ajoute à la résine du sulfate d'aluminium ; la diminution du pH qui en résulte provoque la précipitation d'acides résiniques à partir d'ions résinates ; ces précipités sont bien retenus sur les fibres, mais la fixation définitive n'est obtenue qu'après séchage. Ce procédé tend à disparaître avec l'utilisation de plus en plus large du procédé alcalin au sulfate, dans lequel les résines de pin sont remplacées par des résines synthétiques.

Le papier recyclé

Le papier recyclé représente actuellement la part la plus importante dans la fabrication du papier et il est de plus en plus souvent utilisé pour les papiers d'impression et d'écriture. Ces changements dans l'industrie papetière ont deux origines : le souci écologique (élimination du chlore pour éviter la formation de dioxine), les progrès chimiques et techniques (utilisation de nouveaux produits d'encollage en milieu neutre). Néanmoins, l'utilisation de papiers recyclés est déconseillée pour l'archivage, car la composition des fibres est souvent inconnue et non constante. Par ailleurs, ces papiers contiennent une proportion importante de pâte mécanique ; les fibres recyclées ont été plusieurs fois raffinées, dispersées, mélangées à des adjuvants et séchées à haute température ; enfin, les circuits d'eau fermés, de plus en plus utilisés en papeterie pour protéger l'environnement, contiennent des substances ioniques et des substances organiques de faible poids moléculaire qui polluent les papiers. La résistance initiale des fibres recyclées est plus basse : ces papiers vieillissent donc moins bien.

Kœnigsmark

Si l’on peut considérer comme ancêtre du livre de masse la collection de « British Author’s » publiée à Leipzig en 1841 par C. B. Tauchnitz, les « Paperback books » ont fait leur apparition en Grande-Bretagne en 1935 avec les « Penguin books », avant d’apparaître chez Hachette le 9 février 1953 avec cet ouvrage de Pierre Benoît, qui lance la collection « Le Livre de poche » créée par Henri Filipacchi. Deux autres titres sortent simultanément : Les Clefs du royaume, de A. J. Cronin et Vol de nuit, de Saint-Exupéry. Cette collection a, en France, donné son nom au genre. Avec leurs importants tirages, leurs prix modiques, leur identité visuellement reconnaissable et leur présence dans de multiples points de vente, ces collections, destinées à l’origine à la publication des œuvres romanesques françaises et étrangères les plus remarquables de l’époque contemporaine, se sont élargies aux textes classiques et aux ouvrages documentaires. De nos jours, le répertoire des Livres au format de poche se compose de 35 930 titres disponibles chez 120 éditeurs, répartis dans 428 collections, avec des prix variant de 20 à 200 francs environ le volume. Prix bas, tirages importants, rentabilité peu élevée : il faut donc vendre beaucoup. La meilleure vente reste à ce jour Le Grand Meaulnes, d’Alain-Fournier, avec plus de quatre millions et demi d’exemplaires au 31 décembre 1995. Si, à leur création, les livres au format de poche se distinguaient par leur médiocre papier recyclé de vilaine couleur jaunâtre, la qualité s’en est aujourd’hui considérablement améliorée : papier plus blanc, meilleure présentation et plus grande solidité. La collection « Folio », créée en janvier 1972 par Gallimard, a joué un grand rôle dans cette évolution du livre à format réduit de grande diffusion.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les causes de dégradation du papier fabriqué industriellement

Seuls les mécanismes de dégradation chimique du papier sont décrits ici. Les effets de la dégradation mécanique, due à la fatigue du matériau, et ceux de la dégradation biochimique par des micro-organismes, présents du fait de mauvaises conditions de conservation, ne sont pas pris en compte. La dégradation chimique, donc, du papier fabriqué industriellement résulte en grande partie des procédés de fabrication utilisés. On distingue deux grandes catégories de dégradations : l'hydrolyse et l'oxydation.

Les liaisons glucosidiques de la cellulose sont stables en milieu neutre et faiblement alcalin. Par contre, elles sont rapidement hydrolysées en présence d'un acide fort ou d'une base forte, ce qui se traduit par la diminution plus ou moins importante du degré de polymérisation et, par conséquent, de la masse moléculaire. Par exemple, l'encollage à la colophane a un effet très négatif sur la conservation de la cellulose, car le sulfate d'aluminium, utilisé pour précipiter la colophane sur les fibres de papier, est un sel acide qui, en se combinant avec l'humidité de l'air, se transforme en acide sulfurique, c'est-à-dire un acide fort. L'hydrolyse de la cellulose est également favorisée par la présence de groupements oxydés (aldéhydes, carboxyles). De plus, la présence de métaux de transition (fer, manganèse) catalyse les processus d'oxydation, y compris celle de l'oxyde de soufre, qui produit de l'acide sulfurique.

D'autre part, la lignine et la colophane peuvent participer à la formation de peroxydes même à température ambiante : il s'agit d'agents d'oxydation très puissants qui réagissent directement sur les différents groupements chimiques de la cellulose.

Enfin, aux facteurs internes de dégradation s'ajoutent aussi les facteurs externes tels que la pollution atmosphérique. Le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et l'ozone favorisent et l'hydrolyse et l'oxydation de la cellulose.

La désacidification de masse

La désacidification a pour but de neutraliser les acides contenus dans le papier. Dans la plupart des cas, c'est une réserve alcaline, souvent du carbonate de calcium ou de magnésium, qui est ajoutée au papier pour neutraliser ultérieurement les acides régénérés. La désacidification n'arrête pas complètement la dégradation du papier, mais elle la ralentit considérablement, comme l'ont montré des études en laboratoire.

Face à la grande quantité de documents contenant du papier acide, des procédés de masse se sont développés : ils visent à traiter en une seule fois une grande quantité de livres pour un prix unitaire réduit. Ces procédés sont tous fondés sur l'imprégnation du papier par un produit actif alcalin rémanent, véhiculé par un fluide vecteur en phase liquide. Trois bibliothèques nationales se sont déjà dotées d'installations de désacidification de masse : la Bibliothèque nationale du Canada, la Bibliothèque nationale de France, la Deutsche Bibliothek et la Bibliothèque nationale suisse. Plusieurs dizaines de milliers de documents y sont traités chaque année.

Lien permanent

ark:/12148/mmwndj4xtv1