Le cerf

Le cerf bénéficie au Moyen Âge d'une image très positive, héritée de la Bible et des auteurs antiques. Pline voit en lui le symbole de la prudence, et le Physiologus rapporte que pour reprendre des forces, il dévore des serpents. Il devient le symbole de Jésus, vainqueur du démon. Saint Hubert reconnait en lui le signe du Christ. Il est un des héros animaux favoris du Moyen Âge.

La chasse au cerf blanc est un des motifs traditionnels des romans de la Table ronde. À la fin du Moyen Âge, la chasse au cerf est considérée comme la plus noble de toutes. De nombreuses scènes peuplent les marges des manuscrits gothiques, évoquant une symbolique chrétienne : la Passion du Christ, qui se sacrifie pour le salut des hommes, ou bien le fidèle poursuivi qui trouve refuge en lui.

Le grand Khan chasse au gerfaut dans son parc à cerfs

La chasse au cerf devient à partir de la fin du Moyen Âge, la chasse royale par excellence. Dans les textes historiques ou littéraires, les épisodes relatés de la vie des rois ou des personnages célèbres sont souvent illustrés par des scènes de chasse où le cerf apparaît comme le principal gibier.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Jacques de Voragine, Légende dorée

Général romain amateur de chasse, Placidus se convertit au christianisme et prend le nom d’Eustache après avoir vu apparaître une croix entre les bois d’un cerf. Persécutés, Eustache et sa famille seront placés dans un taureau d’airain au-dessus d’un feu. Ils demeureront inébranlables dans leur foi et seront finalement sauvés par miracle.

© Bibliothèque municipale de Mâcon

Livre des propriétés des choses

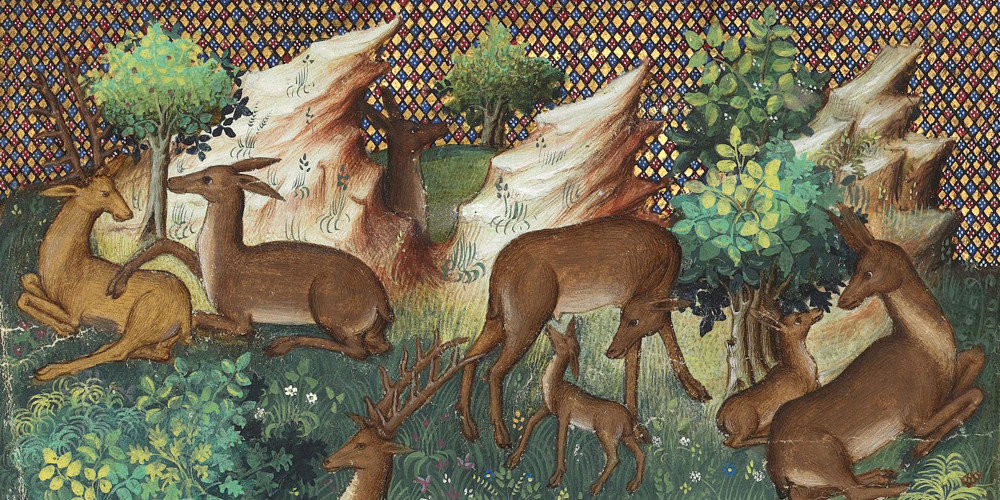

Le cerf est l’un des animaux les plus représentés dans les manuscrits à l’époque médiévale. Le cerf est souvent reproduit dans les scènes bibliques, au Paradis, parmi les animaux de la Création dans l’Arche de Noé. Il peut être figuré aussi en dehors de tout contexte littéraire, dans son milieu naturel parmi les animaux de la forêt, ou dans les scènes de chasse.

Sa beauté et particulièrement celle de ses bois, est soulignée dans de nombreuses oeuvres littéraires comme dans les fables. Mais l’image du cerf est apparentée aussi au domaine obscur de la force vitale, celui d’une force sexuelle, virile et puissante. Ses bois qui repoussent chaque année, son brame au moment de la période des amours, affirment ainsi la puissance de la nature et sa résurrection.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Livre des propriétés des choses

La symbolique du cerf est ancienne et les acceptations chrétiennes du cerf procédent de très antiques croyances et traditions paiennes telles les traditions celtes et germaniques qui voyaient dans celui-ci, un animal solaire, un médiateur entre le ciel et la terre. Le cerf pour les auteurs médiévaux est un symbole de fécondité et de résurrection (ses bois repoussent chaque année), une image de baptême. Les Pères de l’église et les théologiens, en font un animal pur et vertueux, une image du bon chrétien, un attribut du Christ au même titre que l’agneau ou la licorne. Ils n’hésitent pas à jouer sur les mots et à rapprocher servus et cervus : le cerf, c’est le Sauveur.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le cerf dix-cors, figure symbolique du bien, portant le crucifix entre ses bois ; ses dix andouillers correspondent aux dix commandements

Le Livre du Roi Modus et de la Reine Ratio a été composé par un gentilhomme normand, Henri de Ferrières, entre 1354 et 1377. Il se divise en un Livre de chasse et un ouvrage allégorique sur les malheurs du temps, le Songe de Pestilence. Le Livre de chasse est un dialogue entre le roi Modus (qui décrit la vie des animaux et les manières de les chasser), et divers interlocuteurs. Au cours du dialogue, sont intercalés des chapitres où la reine Ratio donne une explication morale des mœurs des animaux.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Diane chasseresse

Diane, déesse romaine, s’apparente à la divinité grecque Artémis, déesse de la Lune et de la Chasse. Munie d’arcs et de flèches, accompagnée de nymphes, elle hantait les forêts à la nuit tombée. Elle aimait tout particulièrement la chasse aux cerfs. Actéon, chasseur mythique de Thèbes, qui surprit Artémis en train de se baigner nue dans un torrent, fut transformé en cerf par celle-ci et dévoré par sa meute de cinquante chiens.

© Bibliothèque nationale de France

Cerf blanc ailé représentant le jeune Charles VI

Le cerf blanc ailé qui porte une couronne en guise de collier représente le jeune Charles VI. Il a vingt cors, car il a vingt ans. Inscrit dans un cadre bordé de demi-fleurs de lys, il se détache sur un fond de gueules et de sinople, c’est-à-dire rouge et vert. Il est le « jeune cerf blanc couronné », « le maître du parc des blanches fleurs dorées » auquel Philippe de Mézières dédie le Songe du vieil pèlerin.

© Bibliothèque nationale de France

Lancelot et Mordred croisant un cerf blanc escorté par des lions

Alors qu’ils chevauchent en forêt, Lancelot et Mordred aperçoivent un cerf blanc conduit par des lions. Les animaux passent devant eux sans leur faire aucun mal et s’enfoncent dans les bois. Conscients d’assister à une vision extraordinaire porteuse d’un sens caché, ils décident de suivre le mystérieux cortège. Mais l’énigme demeure scellée car surviennent deux chevaliers qui les désarçonnent et volent leurs montures.

Le cerf est représenté dans de nombreux épisodes du cycle arthurien. La chasse au cerf blanc, d’origine celtique, est l’un des motifs traditionnels des romans de la Table ronde, depuis Erec et Enide de Chrétien de Troyes. C’est ainsi qu’Arthur, roi-ours, qui chassait la laie blanche dans les contes gallois du haut Moyen Âge, chasse dorénavant le « blanc cerf ».

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le cerf

« Du cerf et de toute sa nature

Le cerf est assez commune bête, aussi n’est il pas nécessaire de dire comment il est fait, car il y a peu de gens qui n’en aient vu. Ce sont bêtes légères et fortes et merveilleusement avisées.

Ils vont en leur amour, qu’on appelle le rut, vers la Sainte-Croix de septembre, et ils sont en leur grande chaleur un mois tout entier, et avant d’en être complètement retraits, près de deux mois. [...]

Après, quand ils sont retraits des biches, ils se mettent en harde et en compagnie avec le harpail et demeurent dans les landes et les bruyères plus souvent qu’au bois, pour avoir la chaleur du soleil. Ils sont pauvres et maigres à cause de la fatigue qu’ils ont eue avec les biches, à cause aussi de l’hiver et du peu d’aliments qu’ils trouvent.

Après, ils laissent le harpail et se réunissent à deux, trois ou quatre cerfs jusqu’au mois de mars où ils ont accoutumé de mettre bas leurs têtes [...]. Et quand ils ont mis bas leurs têtes, ils se gîtent dans les buissons au plus profond qu’ils peuvent, pour refaire leurs têtes et leur graisse, en un pays fertile en blé, pommes, vignes, regains, bois, pois, fèves et autres fruits et herbes dont ils vivent. [...] Et si on ne leur cause pas d’ennui, ils demeurent là toute la saison jusqu’à la fin d’août.[...] Ils naissent communément en mai et la biche porte environ neuf mois comme la vache, et elle a parfois deux faons. [...] Pendant l’année qui suit leur naissance, ils portent les bosses, la seconde ils mettent bas leurs têtes et frayent, et dès lors peuvent engendrer.

C’est bonne chasse que du cerf, car c’est belle chose que bien quêter un cerf et belle chose le détourner, et belle chose le laisser courre, et belle chose le chasser, et belle chose le rechasser, et belle chose les abois, soit sur eau, soit sur terre, et belle chose la curée, et belle chose bien l’écorcher, bien le dépecer et lever les droits, et belle chose et bonne la venaison. Et c’est belle bête et plaisante, si bien qu’à tout considérer, je tiens que c’est la plus noble chasse à laquelle on puisse se livrer. [...] »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le livre des simples médecines

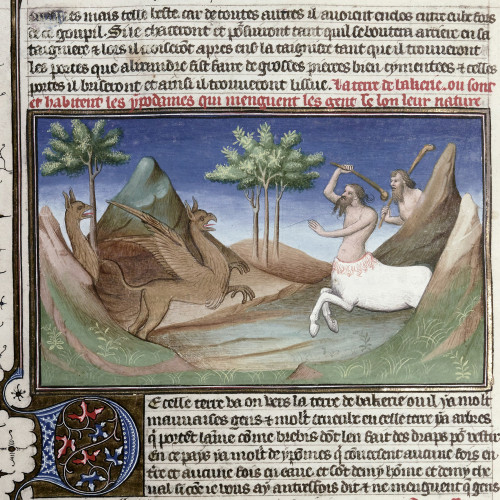

Les traités d’histoire naturelle, les bestiaires ont permis de véhiculer une iconographie variée et riche et de faire connaître aux hommes d’Occident de nouveaux animaux. Les animaux familiers tels le cheval, le chien ou le cerf côtoient des animaux fabuleux ou exotiques comme l’éléphant.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La scène de chasse

Le Livre de chasse fut rédigé, ou plus exactement dicté à un copiste, de 1387 à 1389 par Gaston Phébus, comte de Foix. Quarante-quatre copies manuscrites du Livre de chasse sont actuellement connues.

Ce livre fait partie de ces rares ouvrages d'enseignement dont la riche illustration est comparable à celle des Bibles.Il se compose d'un prologue et d'un épilogue encadrant sept chapitres dont les deux premiers, « De la nature des bêtes » et « De la nature des chiens », sont un embryon d'histoire naturelle descriptive.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La chasse au cerf : le bien-aller

Cette page enluminée fait partie du chapitre 39 du Livre de la chasse, intitulé « De l’instruction du veneur ». Le texte de ce chapitre décrit dans le détail comment le valet doit manœuvrer son limier pour que celui-ci détecte le cerf puis le débusque de son lit, et comment il doit ensuite sonner du cor pour que la meute des chiens se lance à sa poursuite.

« Comment le bon veneur doit chasser et prendre le cerf avec force

Le veneur doit avoir de gros houseaux de cuir épais pour le préserver des épines et des ronces des bois, et il doit être vêtu de vert en été pour le cerf, et pour le sanglier, en hiver, de gris, porter le cor au col, l’épée au flanc, et le couteau à dépecer de l’autre côté. Il doit être bien monté de trois grands chevaux et tenir de sa main gantée l’estortoire, qui est une baguette de deux pieds et demi de long [...].

Premièrement, quand le veneur partira de l’assemblée, comme j’ai dit plus haut, il doit dire où les lévriers iront, et les défenses, et ceux qui tiendront les relais. [...] Trois lévriers constituent une vraie laisse delévriers ; chacune est gardée par un valet. [...] Toutefois on les peut bien tenir de deux en deux pour former plus de laisses au titre. Et l’on doit mettre deux ou trois chevaucheurs qu’on doit appeler fortitreurs, à l’entrée du titre, au bout des premières laisses, afin que, si un cerf venait et se voulait fortitrer hors du lieu où se tiennent les lévriers, ceux qui sont à cheval le puissent crier et bouter parmi les lévriers. [...]

On peut s’aider des lévriers dans le cas où, comme je l’ai dit, le cerf s’enfuit dans les grossesrivières ; et quand on veut les essayer et les voir courir ou les dresser en leur donnant de lachair ; et aussi pour offrir un beau divertissement à dames ou seigneurs étrangers qui ne voudraient guère chasser à courre. Et ainsi le divertissement sera plus court en mauvais pays où l’on ne peut prendre la bête à force, ni bien chevaucher derrière ses chiens. Aussi le veneur doit-il mettre les défenses là où il ne veut pas que la bête s’enfuie. [...]

Toutefois, en fort ou en clair, suivant le monde dont on dispose, on doit les rapprocher le plus possible, car il arrive souvent que malgré toutes ces précautions les cerfs forcent le passage. Et les hommes des défenses, sans écouter les chiens, doivent se parler haut l’un à l’autre, dès qu’ils seront postés, mais sans se rassembler et en gardant chacun leur place. [...]

Aussi le veneur doit-il confier les relais à des valetsexpérimentés ; car il arrivera qu’un cerf passe devant celui qui tient les relais. [...] Puis quand le veneur aura tout ordonné, il doit aller laisser courre et quand lui-même ou l’un de ses compagnons aura laissé courre le cerf, il ne doit pas trop hâter ses chiens au commencement, ni les échauffer, ni chevaucher trop près d’eux, car ils sont assez chauds et ardents au sortir des couples, mais on doit leur laisser prendre la chasse [...].

Et chaque fois qu’il sera en requête, il doit parler à ses chiens du plus beau et plus gracieux langage qu’il peut, ce qui serait trop long à dire dans le détail. [...] Et s’il arrivait que les chiens abandonnent et refusent de poursuivre, ou ne le puissent à cause de la chaleur ou de la course, ou parce qu’ils sont mauvais, le veneur ne doit pas les laisser en cet état, mais, jetant ses brisées où il en aura vu par le pied ou à l’endroit jusqu’où les chiens auront chassé, il doit les amener à un ruisseau pour boire et se rafraîchir. Et il doit porter à l’arçon de sa selle au moins deux pains dont il donnera à chaque chien un ou deux morceaux, selon lecas ; et c’est un bon moyen pour reprendre et ramener ses chiens à l’hôtel [...]

Et il doit corner requête de temps à autre, comme j’ai dit, pour faire venir les valets de chiens et les relais, veneurs et aides et autres gens du métier. [...] Puis il doit retourner à ses brisées et encourager ses chiens et les mettre à la besogne, car ils devraient dresser le cerf tant à cause de la fraîcheur du soir et de l’humidité de la terre que parce qu’ils sont reposés et que le pain qu’ils auront mangé leur aura fait revenir le coeur et la volonté. Et s’ils le dressent, qu’il le chasse jusqu’à la nuit. Et quand il fera nuit, il doit reprendre ses chiens et demeurer le plus près qu’il pourra et faire sesbrisées ; et le lendemain, dès qu’il fera plein jour, il doit retourner à ses brisées et requérir son cerf, car j’ai vu prendre bien des cerfs le lendemain du jour qu’on les avait manqués. Et si les limiers ou relais sont venus au son du cor, ils le dresseront d’autant mieux, car ils ne sont pas si las que les autres qui ont chassé tout le jour. [...] »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Tête de cerf, percée d'une flèche

Cette Tête de cerf figure parmi les plus belles études d'animaux de Dürer. La qualité exceptionnelle de ce dessin réside dans la finesse du traitement, la délicatesse de la touche et la subtilité des coloris. Le réalisme, la précision du trait et le sens de l'observation, notamment pour le pelage et le regard vitreux de l'animal, n'enlèvent rien à la poésie et à la sensibilité de cette nature morte. On ne peut donc pas douter de son attribution à Dürer, bien que Tietze, en 1928, en ait contesté l'authenticité en raison du caractère inachevé et négligé des bois du cerf : il juge la ramure « fautive et plate », formant un contraste avec le tracé extrêmement fini du pelage. Par ailleurs, certains historiens (Flechsig, Strauss) sont d'avis que le monogramme (AD) et la date (1504) figurant sur cette feuille sont apocryphes : en effet, leurs graphismes diffèrent de ceux qui apparaissent sur d'autres dessins de l'année 1504 et le filigrane, représentant une couronne, une croix et un triangle, est celui qui figure sur les papiers utilisés par Dürer pendant son premier voyage en Italie. Deux autres têtes de cerf (Strauss, 1495/46-47), tracées sur des papiers italiens, présentent d'ailleurs le même filigrane. C'est donc très certainement en 1495, après son séjour à Venise, sur le chemin de retour, en traversant le Tyrol, que Dürer a vu et représenté cet animal, tué par la flèche d'un archer durant une chasse. Ce dessin semble être une esquisse prise sur le vif, qu'il exécuta en 1495 et qu'il retoucha sans doute quelques années plus tard, vers 1502-1504. On peut d'ailleurs remarquer un repentir au niveau du museau, un peu plus long à l'origine. L'analyse de l'évolution de la technique de Dürer confirme cette hypothèse.

Cette feuille a pu servir de modèle pour une gravure au burin, datée de 1502, Apollon et Diane (B. 68), où Dürer représente la tête d'un cerf mort.

Il restitue le monde animal et végétal avec une fidélité au modèle digne d'un naturaliste, qualité jusqu'alors inconnue chez les artistes de l'époque.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La chasse du cerf

Le Livre de chasse a été composé par le comte de Foix Gaston Phébus en 1387-1388. Dédié au duc de Bourgogne Philippe le Hardi, il traite d’abord des gibiers, puis des chiens, et de la chasse du cerf (scènes représentées ici). La quatrième partie explique la manière dont on traque, tue, et découpe les animaux. Enfin, la dernière partie est consacrée à la chasse avec pièges, que l’auteur évoque avec un certain mépris. Même si certains chapitres sont imités du Livre du Roi Modus et de la Reine Ratio, le Livre de chasse est une œuvre originale, dont le contenu est avant tout tiré de l’expérience de Gaston Phébus, qui était sans doute le plus grand chasseur de son temps. Preuve de son succès, il reste plus de quarante manuscrits du Livre de chasse, et ils sont souvent richement illustrés. Celui-ci a été réalisé vers 1445-1450 pour le grand bibliophile Jacques d’Armagnac, duc de Nemours.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Chasse aux cerfs

La chasse au cerf se valorise dès le début du Moyen Âge à la différence de la période antique où celle-ci était délaissée voire méprisée. La hiérarchie des chasses va progressivement évoluer à son profit. Les clercs ont joué un rôle déterminant afin que le cerf devienne le gibier aristocratique par excellence. Ainsi pour l’église, la chasse au cerf est moins sauvage que celle du sanglier ou de l’ours et est mieux contrôlée. Elle est, certes, moins paisible que la chasse au vol mais la poursuite du cerf ne plonge pas les hommes dans un état proche de la transe ou de la rage comme on peut le rencontrer lors d’un combat de près avec un sanglier par exemple, et même à l’automne, à la période du brame et du rut.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Chasse au cerf

Bibliothèque nationale de France

Chasse au cerf

« Cy apres devise comment on puet porter la toile pour traire aux bestes. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France