La licorne

La licorne (ou "unicorne") est un animal fabuleux qui n'a qu'une corne sur le front. À la fois monstre sanguinaire (le seul qui ose s'attaquer à l'éléphant) et paisible antilope, la licorne aime à s'endormir sur le sein d'une jeune vierge. Les chasseurs en profitent pour la tuer, et prendre sa longue corne aux pouvoirs médicaux. Sa corne passe pour avoir des vertus médicinales, voire aphrodisiaques : le commerce des cornes de narval a sans doute contribué à renforcer la légende.

Le motif de la dame seule à la licorne est très fréquent dans la poésie lyrique et dans l'art (miniatures, ivoires, et surtout tapisseries - dont la très célèbre Dame à la Licorne conservée à Paris au Musée national du Moyen Âge). Il est parfois considéré comme une allégorie de la rédemption des pécheurs.

Vierge Marie chantée par Firmin Pingré

Ma corne sera élevée comme celle de l’unicorne. C’est ce sens symbolique qui a été retenu dans cette peinture de Jean Pichore illustrant un des chants royaux du Puy Notre-Dame d’Amiens.

Dans son Bestiaire, Pierre de Beauvais rapproche le Christ et la licorne : « Notre Seigneur Jésus-Christ, licorne céleste, descendit dans le sein de la Vierge, et à cause de cette chair qu’il avait revêtue pour nous, il fut pris par les juifs et conduit devant Pilate, présenté à Hérode puis crucifié sur la sainte Croix, lui qui, auparavant, se trouvait auprès de son Père, invisible à nos yeux ; voilà pourquoi il dit lui-même dans les psaumes : "Ma corne sera élevée comme celle de l’unicorne" ».

Bibliothèque nationale de France

Physiologus

Mots-clés

© Bibliothèque municipale de Douai

La licorne de Sumatra

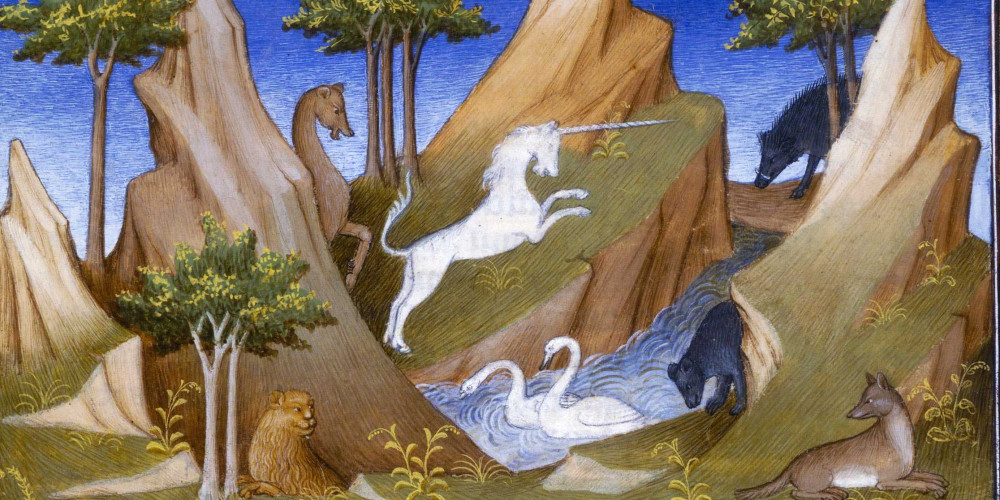

Cette enluminure d’un manuscrit du Devisement du monde (ou Livre des Merveilles), nous donne à voir une belle licorne blanche évoluant gracieusement au milieu d’animaux exotiques réels, elle est conforme aux représentations médiévales, mais pas à la description qu’en fait Marco Polo – celle d’un rhinocéros !

« Les habitants de Sumatra ont éléphants et unicornes aussi, qui ne sont pas plus grandes qu’un éléphant. Et elles ont le poil comme celui du buffle, et les pieds comme ceux des éléphants, et une corne au milieu du front, blanche et très grosse. Et elles ne font aucun mal avec leur corne, mais avec leur langue, car elles ont la langue chargée de grandes et longues épines. Et elles ont une tête semblable à celle du sanglier, et la portent toujours inclinée vers la terre. Elles demeurent habituellement près des lacs et des marais. C’est une bête très laide à voir, et elle ne se prend pas au sein d’une pucelle comme nous le disons, bien au contraire. »

Cette miniature prend place avant la description du royaume d'Ely, à savoir le Mont Delly, situé l’extrême pointe sud de l’Inde. Cette région, qui n'est pas très riche ni très habitée, impressionne Marco Polo pour sa nature sauvage, même s’il manque de mots pour la décrire.

Il parle du royaume d'Ely

« Ely est situé à trois cents milles à l'ouest de Courmary. Les habitants de ce royaume sont idolâtres. Ils sont gouvernés par un roi et ne paient d'impôt à personne. Ils ont une langue qui leur est propre. Il n'y a pas de port dans la province, mais de grands fleuves aux embouchures larges et profondes. Il pousse là abondance de poivre, de gingembre et d'autres épices. Leur roi est puissant par ses richesses, mais le pays n'est pas très peuplé. Le royaume est naturellement si bien protégé que nul ne peut y entrer pour l'attaquer, et que le roi ne craint personne.

S'il arrive que par hasard un grand bateau, qui ne leur est pas destiné, s'ancre dans leur embouchure, ils s'emparent de sa cargaison, disant : « Vous vouliez aller ailleurs, mais les dieux vous ont conduit jusqu'à nous ! C'est que vous êtes pour nous ! » Ils ne voient nul mal à ça. Si au contraire, le bateau vient pour eux, ils l'accueillent à grand honneur et en assurent la protection. Cette méchante coutume se retrouve dans l'Inde tout entière ; les habitants de ce pays s'emparent des cargaisons de tout navire que le mauvais temps a détourné de sa route. Les bateaux du Mangi et d'ailleurs y sont chargés en cinq ou six jours. Ils s'en retournent le plus rapidement possible, car il n'y a pas de port, mais seulement des plages et du sable où l'on s'enfonce. Mais les bateaux du Mangi sont dotés de grandes ancres de bois qui résistent bien aux accidents qui peuvent survenir sur les plages de sable. Il y a dans ce pays quantité de lions et d'autres bêtes féroces extraordinaires et venimeuses. Ils ont gibier et oiseaux en abondance. Il n'y a rien d'autre à en mentionner. Nous parlerons du royaume de Melibar. »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Guiard des Moulins, Bible historiale

Cette troublante petite licorne bleue orne le bas d’un des folios d’une Bible de Guiard des Moulins, sans autre intention semble-t-il, que la distraction du lecteur et le plaisir de l’illustrateur.

Bibliothèque nationale de France

La chasse à la licorne

C’est à partir du 12e siècle que la licorne revêt un sens positif : l’image de la jeune fille accueillant la licorne dans son sein devient alors le symbole de l’Incarnation du Christ, et l’on retrouve la scène sur des chapiteaux d’église et des vitraux. La mise à mort de la licorne, dont le flanc est percé par la flèche (ou la lance) du chasseur, devient ensuite le symbole de la passion du Christ, qui a été percé au côté lorsqu’il était sur la Croix.

L’écriture de l’amour courtois s’inspire des chansons des troubadours et des trouvères. En chantant l’amant prisonnier d’Amour et de sa dame, comme la licorne l’est de la jeune fille, Thibaut de Champagne évoquait déjà les figures de Beauté, de Beau Semblant et de Danger dans sa chanson XXXIV :

Ausi cum l’unicorne sui

Qui s’esbahist en regardant,

Quant la pucele va mirant.

Tant est lié de son ennui

Pasmee chiet en son giron ;

Lors l’ocit on en traïson.

Et moi ont mort d’autel semblant,

Amors et ma dame pour voir ;

Mon cuer ont, n’en puis point ravoir

[…]

( « Je suis comme la licorne

qui est frappée de stupeur

en contemplant la jeune fille ;

éprouvant un si doux malaise,

elle tombe pâmée sur son sein.

On la tue alors par traîtrise.

Ainsi m’ont blessé à mort

Amour et ma dame.

Ils tiennent mon coeur, je ne puis le ravoir […] »)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Allégorie : triomphe de Chasteté

C’est entre 1351 et 1352 que Pétrarque entreprend la rédaction des Triomphes, poèmes allégoriques en tercets, auxquels il retravaillera plusieurs fois, jusqu’à sa mort, en janvier 1374.

Vaincu par le sommeil, le poète italien est spectateur d’une vision philosophique et morale qu’il raconte en six tableaux : le Triomphe de l’Amour, le Triomphe de la Chasteté, le Triomphe de la Mort, le Triomphe de la Renommée, le Triomphe du Temps et le Triomphe de l’éternité.

L’artiste a représenté le char de triomphe de la Chasteté tiré par deux fières licornes, emblèmes de virginité.

Bibliothèque nationale de France

Égypte

Plusieurs récits de voyages des 13e et 14e siècles semblent confirmer l’existence des licornes aux confins orientaux du monde : c’est aussi à cette époque que commencent à circuler de prétendues cornes de licorne, dont la poudre passait pour avoir des propriétés médicinales, notamment contre l’épilepsie, voire aphrodisiaques.

En réalité, ce sont le plus souvent des dents de narval dont le commerce a sans doute contribué à renforcer la légende.

Dans cette magnifique peinture de Robinet Testard, la licorne apparaît parmi les animaux merveilleux d’Égypte. On prête à sa corne la propriété de purifier l’eau empoisonnée dont l’animal semble se désaltérer. Se trouvent d'autres animaux fabuleux d’Égypte : un crocodile (à tête de loup), un dragon, deux ibis, un léopard, un capricorne à la fourrure blanche tachetée et une panthère.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Livre des propriétés des choses

La symbolique du cerf est ancienne et les acceptations chrétiennes du cerf procédent de très antiques croyances et traditions paiennes telles les traditions celtes et germaniques qui voyaient dans celui-ci, un animal solaire, un médiateur entre le ciel et la terre. Le cerf pour les auteurs médiévaux est un symbole de fécondité et de résurrection (ses bois repoussent chaque année), une image de baptême. Les Pères de l’église et les théologiens, en font un animal pur et vertueux, une image du bon chrétien, un attribut du Christ au même titre que l’agneau ou la licorne. Ils n’hésitent pas à jouer sur les mots et à rapprocher servus et cervus : le cerf, c’est le Sauveur.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Bestiaire anglais rédigé en latin

Comme de nombreux bestiaires, le présent manuscrit a été copié en Angleterre dans le troisième quart du 13e siècle. Le Bestiaire est un recueil d’historiettes moralisées sur les animaux, qui sert à la prédication et à l’enseignement moral.

Aux folios 76v-77r apparaissent une licorne dans le giron d’une vierge, un lynx, un griffon saisissant un bélier, un éléphant portant un tour crénelée.

La miniature est totalement « intégrée » dans la page d’écriture. Le style décoratif est propre aux manuscrits anglais du 13e siècle : dessin stylisé sur fond de couleur. L’écriture anglaise se signale par des « r » longs et des « a » pansus.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

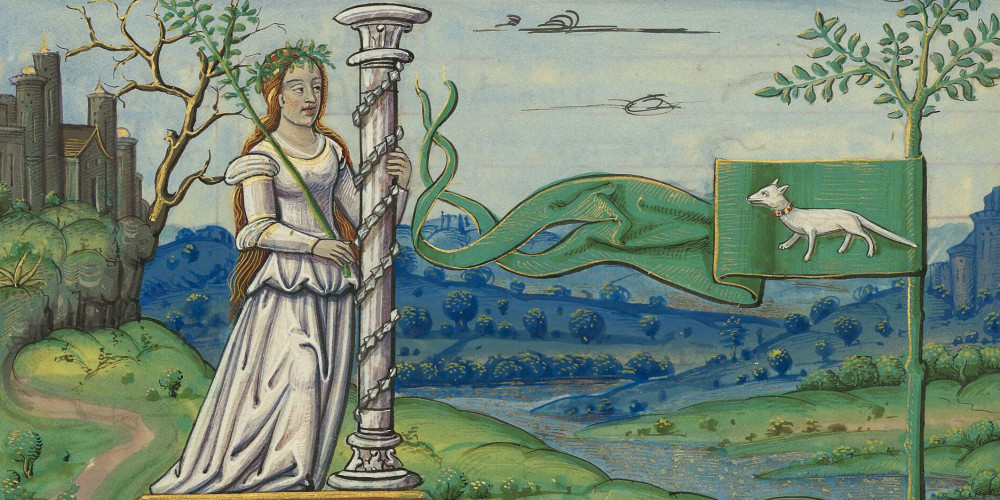

Allégorie : triomphe de Chasteté

C’est entre 1351 et 1352 que Pétrarque entreprend la rédaction des Triomphes, poèmes allégoriques en tercets, auxquels il retravaillera plusieurs fois, jusqu’à sa mort, en janvier 1374.

Vaincu par le sommeil, le poète italien est spectateur d’une vision philosophique et morale qu’il raconte en six tableaux : le Triomphe de l’Amour, le Triomphe de la Chasteté, le Triomphe de la Mort, le Triomphe de la Renommée, le Triomphe du Temps et le Triomphe de l’éternité.

L’artiste a représenté le char de triomphe de la Chasteté tiré par deux fières licornes, emblèmes de virginité.

Bibliothèque nationale de France

La chasse à la licorne

C’est l’unicorne que l’on occit au giron de la pucelle en dormant.

Dans le Bestiaire d’Amours de Richard de Fournival, la licorne devient un symbole courtois. Réfugié au sein de la femme tenant à la main un miroir, l’homme endormi, identifié à la licorne, se laisse prendre au piège de l’amour.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Allégorie : triomphe de Chasteté

Entre 1351 et 1352, Pétrarque entreprend la rédaction de ses Triomphes, auxquels il retravaillera plusieurs fois, jusqu’à sa mort, en janvier 1374. Vaincu par le sommeil, le poète italien est spectateur d’une vision philosophique et morale qu’il raconte en six tableaux : le Triomphe de l’Amour, le Triomphe de la Chasteté, le Triomphe de la Mort, le Triomphe de la Renommée, le Triomphe du Temps et le Triomphe de l’Éternité.

Pour illustrer une version française des Triomphes, l’enlumineur représente le char de Chasteté tiré par deux fières licornes, emblèmes de virginité. La licorne, que seule une vierge peut approcher, représente donc ici la pureté et la chasteté.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

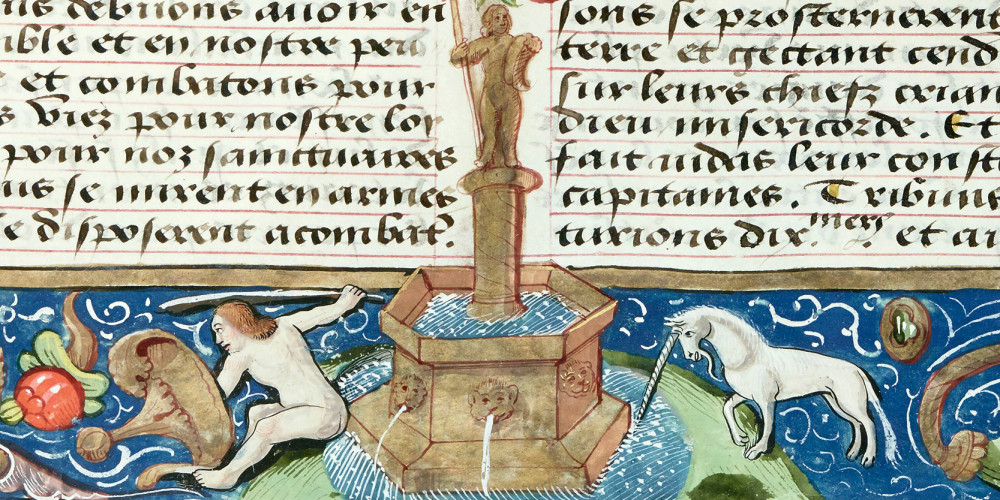

Licorne trempant sa corne dans la fontaine

C’est au 14e siècle qu’apparaît la légende selon laquelle la licorne a la propriété de purifier l’eau en y trempant sa corne. On voit dès lors se multiplier les scènes associant licorne et fontaine, ou rivière. Parfois, les enlumineurs réunissent dans une même miniature les deux légendes de la dame à la licorne et de la purification des eaux. Ici c’est près d’une fontaine que l’artiste a choisi de faire figurer l’animal merveilleux qui baisse la tête pour permettre à sa corne d’atteindre l’eau.

Bibliothèque nationale de France

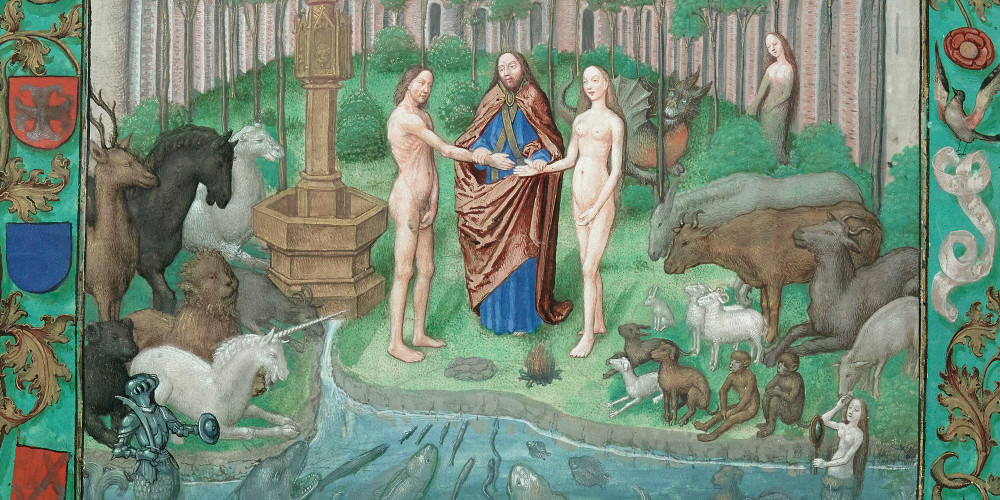

Mariage d’Adam et Ève

L’autorité de la Bible et des Pères de l’Église a joué un grand rôle dans la persistance de cette croyance. Sans doute à cause d’une traduction erronée d’un terme hébreu, la Vulgate évoque en effet à sept reprises la licorne, notamment dans les Psaumes et le Livre de Job : elle apparaît à l’origine comme un animal malfaisant et violent. Saint Basile avertit ainsi le croyant « Prends garde à toi, ô homme, et défie-toi de la licorne, c’est-à-dire du démon, car elle fait aisément le mal et le trame contre les hommes. » Saint Bernard enjoint l’homme de lutter contre ses démons, « la rage du lion, l’impudeur du bouc, la férocité du sanglier, l’orgueil de la licorne ».

C’est dans un paradis luxuriant que l’union d’Adam et Ève est bénie par Dieu le Créateur. Parmi les animaux de la création, témoins de cette scène, une magnifique licorne repose près du Fleuve de Vie qu’elle contemple.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

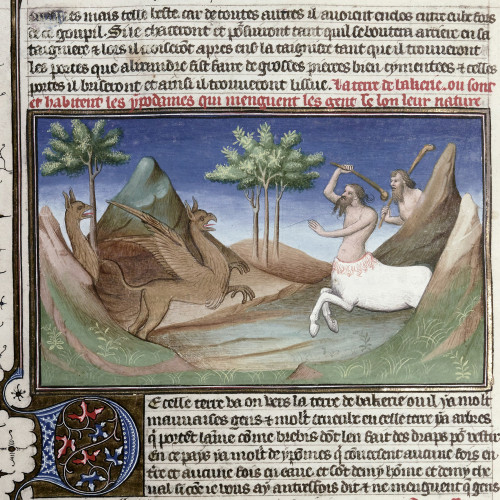

Gushtâsp tuant un unicorne

Dans ce manuscrit persan du 15e siècle, le héros Gushtâsp combat une licorne alors que, dans le texte, il affronte un loup. Son combat avec un rhino-loup dans un autre manuscrit peut faire penser à un glissement du loup au rhino-loup puis à la licorne, animal fantastique qui personnifie à merveille les forces du mal que tout héros du Shâh-Nâma doit combattre.

Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France