Gaspard de la Nuit

Bibliothèque nationale de France

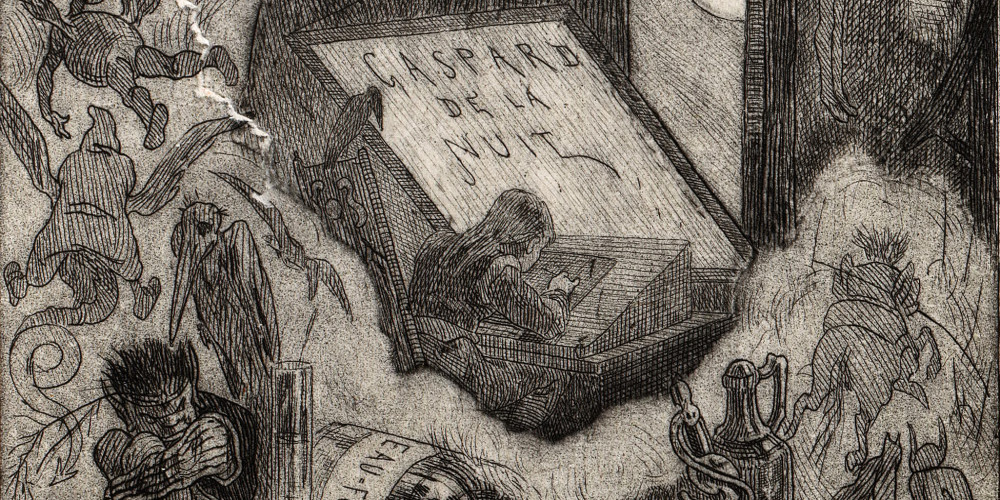

Gaspard de la Nuit, frontispice de Félicien Rops

Frontispice d’une édition de 1868 de Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand. Gravure de Félicien Rops.

Bibliothèque nationale de France

Désorienter les lecteurs

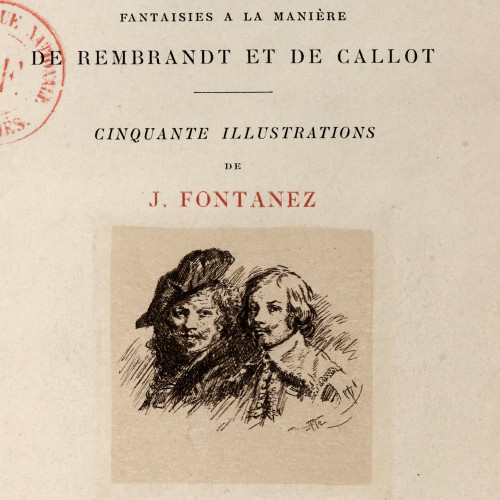

Page de titre de Gaspard de la Nuit

Page de titre d’une édition de 1903 de Gaspard de la Nuit d’Aloysius Bertrand.

Le sous-titre, « fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot », est illustré d’un dessin des deux peintres.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Tout est retors au seuil de ces Fantaisies, prétendument écrites, d’après le texte d’ouverture, par Gaspard de la Nuit, un pauvre diable qui ne serait autre que… le Diable lui‑même (selon le jeu de mots du Gargantua de Rabelais). Titre, sous-titre, noms propres et textes liminaires suggèrent ainsi que tout est truqué dans cet ouvrage jouant avec les mots, les supercheries et les spectacles d’illusion d’optique ou de ventriloquie à la mode. Ils invitent les lecteurs à se faire déchiffreurs d’énigmes s’ils veulent éviter les nombreux pièges tendus dans les six livres de diableries, et savourer l’humour, souvent noir, de ces ballades en prose d’un nouveau genre.

Le projet d’un livre d’art total

Ce manuscrit, ajouta-t-il, vous dira combien d’instruments ont essayé mes lèvres, […] combien de pinceaux j’ai usés sur la toile…

L’œuvre tire ses harmonies de la discordance, la stridence, les bruits, cris et éclats de voix. S’il avait été publié selon les vœux de son auteur, l’ouvrage aurait dû prendre place en outre dans la constellation des livres illustrés qui ont marqué l’époque comme Les Contes du gay sçavoir, L’Historial du jongleur, l’Histoire du roi de Bohême, le Voyage pittoresque en Bourgogne ou encore le Voyage où il vous plaira. Bertrand a en effet rédigé des « Instructions à M. le Metteur en page » et à l’artiste qui serait chargé de remplir les marges du manuscrit de motifs, où il précise ses attentes typographiques et exprime le souhait d’un « encadrement […] le plus large et le plus historié » possible. La date de ces textes n’est pas connue mais le manuscrit original racheté à l’éditeur Eugène Renduel à la mort de l’écrivain confirme que Bertrand a voulu rappeler les livres médiévaux ou médiévalisants, illustrés sinon enluminés, ainsi que les keepsakes (livres-albums typiques de l’époque romantique). Dans le texte destiné à annoncer la publication de l’ouvrage, l’écrivain se réjouit par ailleurs de la collaboration de Louis Boulanger qui aurait composé dix eaux-fortes pour Gaspard de la Nuit. Elles n’ont probablement jamais été réalisées, mais plus de vingt dessins de Bertrand sont aujourd’hui connus, dont plusieurs sont, de toute évidence, étroitement liés aux Fantaisies.

« Maribas », dessin de Bertrand

Illustration d’Aloysius Bertrand pour Gaspard de la nuit : portrait de Maribas, personnage du « départ pour le Sabbat ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

« Le gibet », dessin de Bertrand

Illustration d’Aloysius Bertrand pour Gaspard de la nuit : « Le Gibet ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

En faisant non seulement se répondre mais converger vers le même but les recherches poétiques, rythmiques, sonores et graphiques de son auteur, l’œuvre devait ainsi remettre en question l’ancienne distinction des arts et des genres, dans une perspective opposée à celles du romantisme ultra ou libéral : c’est un livre d’art total où l’artiste aurait uni des techniques empruntées à différents moyens d’expression en une forme nouvelle imitant faussement les livres illustrés à la mode que visait Gaspard de la Nuit.

Bien que David d’Angers ait sans doute parlé des dessins de Bertrand à Victor Pavie et à Sainte-Beuve lorsqu’ils préparèrent l’édition originale de Gaspard de la Nuit, ils publièrent le livre sans aucune illustration. C’est Poulet-Malassis qui inaugura en 1868 la tradition de l’illustrer en commandant un frontispice original à Félicien Rops. Depuis, éditeurs et artistes ont rivalisé d’ingéniosité et de talent pour doter l’œuvre de couvertures, fleurons, arabesques, cul-de-lampes, vignettes et illustrations en pleine page et faire accéder nombre de ces éditions au rang d’ouvrages précieux prisés par les bibliophiles.

L’imaginaire au service de la raison

C’est cependant dans une tout autre visée que celle de décorer les rayons des bibliomanes que l’écrivain s’est « cloîtré dans l’étude et dans l’art ». Bien qu’elles ne mentionnent pas Goya parmi les nombreux artistes auxquels elles font référence, les diableries de Bertrand font immanquablement penser aux Caprices comme l’attestent les illustrateurs de l’œuvre qui les ont pastichés. Autant qu’aux images de sorcières partant pour le Sabbat, c’est à celles des monstres – superstition, oppression, sadisme, fanatisme – qu’engendre le sommeil de la raison que l’œuvre renvoie. Réflexion sur la croyance, l’histoire et la démagogie, Gaspard de la Nuit prend le relais des écrivains et artistes qui ont mené des combats contre l’abus de confiance, la tyrannie, le cléricalisme, l’intolérance religieuse ou encore le colonialisme au 18e siècle, tout en faisant écho à l’actualité des années 1820-1830.

« Un rêve », illustration pour Gaspard de la Nuit

Illustration de Jules Fontanez pour une édition datant de 1903 de Gaspard de la nuit d’Aloysius : « Un rêve ».

L’illustration représente l’exécution d’un homme par le supplice de la roue. Derrière, le bourreau se tient debout, une barre dans les mains. Devant, un moine semble prier pour l’âme du supplicié.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

De courts récits « sans queue ni tête »

Les Fantaisies de Gaspard de la Nuit se présentent comme de brefs récits rappelant les contes et apologues. La brièveté tient du procédé anti-romanesque : elle contraint le lecteur à prendre ses distances avec un narrateur peu fiable pour combler les lacunes du texte et à ne pas perdre de vue le caractère fictionnel de ce qui lui est conté. Bertrand travaille tout particulièrement l’ambiguïté du début et de la fin de ses récits. Le lecteur est ainsi conduit à prendre conscience des effets potentiellement sériels de l’enchaînement des textes dont la conclusion est éludée et le commencement in medias res. La réapparition du personnage de Scarbo dans quatre textes de « La Nuit et ses prestiges » confirme la nécessité de lire les pièces comme étroitement liées les unes aux autres pour entrer en connivence avec l’auteur. Fausses erreurs, dysfonctionnements logiques, approximations, références allusives et trompeuses, polysémies et paronymies s’ajoutent aux failles narratives et constituent autant d’indices qui éveillent le soupçon : ce faux manque de rigueur invite à faire de la lecture une enquête pour établir le sens des textes en se désolidarisant du narrateur. Bertrand réapprend ainsi au lecteur à adopter un esprit critique à l’égard de toute parole.

Mon livre, le voilà tel que je l’ai fait et tel qu’on doit le lire, avant que les commentateurs ne l’obscurcissent de leurs éclaircissements.

En concevant Gaspard de la Nuit comme un (anti-)keepsake, il veut aussi réactiver cette distance critique à l’égard des différentes formes d’images qui envahissent l’espace public et l’espace de l’imprimé dans les années 1820-1830. L’importance accordée à la peinture dans le recueil lui permet d’inclure cette dimension dans le texte, indépendamment des dessins qu’il a réalisés et des gravures qu’il a souhaitées.

Fantasmagorie et onirisme

« Le Nain », illustration pour Gaspard de la Nuit

Illustration de Jules Fontanez pour une édition datant de 1903 de Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand : « Le Nain ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Bertrand reprend le principe en l’appliquant à de courts textes en prose, mais en donnant la possibilité aux lecteurs de prendre conscience des mécanismes qui nourrissent leur crédulité : au lieu de plonger le lecteur dans l’atmosphère inquiétante de récits d’apparitions fantastiques qui maintiennent le doute entre rationnel et irrationnel, il l’invite à refuser d’être la cible naïve de toutes les machines à rêves et à fantasmes. C’est particulièrement le cas dans le livre III « La Nuit et ses prestiges » où les textes comportent des marqueurs de début et de fin de rêve. Le lecteur sait où commence et où finit la fiction. S’il le souhaite, contrairement au public des charlatans de foire ou de fantasmagories, il peut ne pas être la dupe du narrateur-bonimenteur. Il pourra ainsi se méfier de tous ceux qui cherchent à le tromper dans la réalité, à commencer par le roi Louis-Philippe, accusé d’avoir « escamoté » la république, espérée par une partie des combattants des Trois Glorieuses, et de cacher le sceptre de l’absolutisme sous ses airs faussement bonhommes de « roi des Français ».

Lien permanent

ark:/12148/mmcxnzw57n1j