-

Album

AlbumFranc-maçonnerie et société

-

Article

ArticleÉglise catholique et franc-maçonnerie : une concurrence symbolique et rituelle ?

-

Article

ArticleLa franc-maçonnerie et l'islam

-

Article

ArticleLes sœurs de la République

-

Article

ArticleL’anti-maçonnisme

-

Article

ArticleLa franc-maçonnerie et les arts

-

Article

ArticleLa presse et les maçons : trois siècles de fascination-répulsion

-

Article

ArticleUn objet de recherche pour les sciences humaines

-

Vidéo

VidéoAuguste Bartholdi, artiste maçon

-

Vidéo

VidéoFranc-maçonnerie et religion

-

Vidéo

VidéoComplot et réseau maçonnique

Les sœurs de la République

Bibliothèque nationale de France

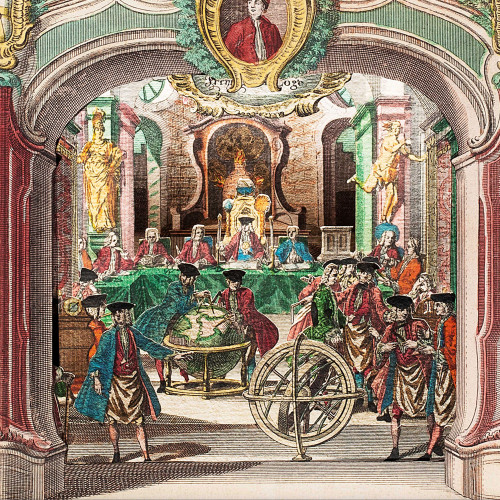

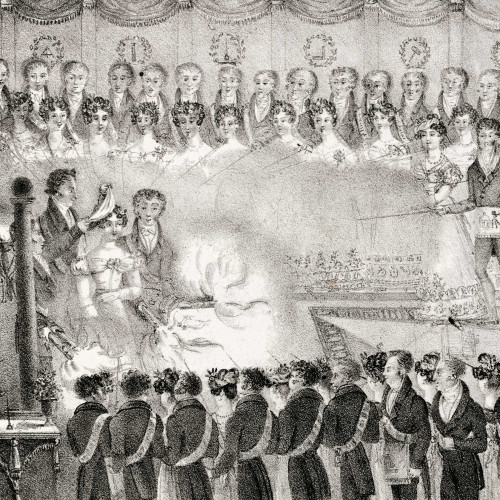

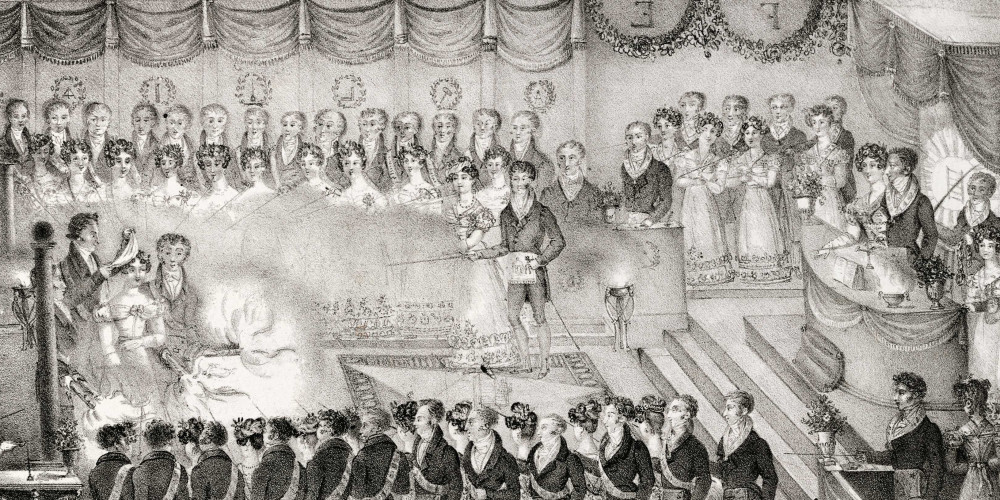

La Loge d’adoption

Les constitutions d’Anderson ne font aucune place aux femmes. En 1726 quand la Franc-maçonnerie arrive en France la mixité est de mise depuis près d’un siècle dans les salons conduits par des Dames de renom telle Madame de Rambouillet ou Mademoiselle de Scudéry. Aussi un certain nombre de femmes sont-elles associées à un mouvement qui leur permet de mettre en œuvre leurs aspirations à l’égalité aux côtés d’hommes qui partagent avec elles l’espoir d’un monde plus juste. On va donner le nom de loges d’adoption aux premières loges où des femmes sont reçues « Franches-maçonnes ». Ces loges, créées au côté des loges masculines. Elles sont fréquentées la plupart du temps par des femmes de la haute société : c’est une minorité, instruite et cultivée.

Le Grand Orient de France, constitué en obédience, reconnaît les loges d’adoption le 10 juin 1774. Il les place sous son gouvernement, en codifiant leur existence et, en leur donnant un statut, il impose notamment que les loges portent le même nom que la loge masculine aux côtés de laquelle elles fonctionnent. La Révolution puis l’Empire avec le Code Napoléon et le 18e siècle, peu favorable aux femmes, viennent cependant perturber ces aspirations. Au début du 20e siècle, en France, parallèlement au développement de la franc-maçonnerie mixte notamment dans le cadre du Droit humain, la Grande Loge de France réactive ses loges d’adoption et, en 1 906, leur donne une constitution propre. Le texte prévoit que : « toute loge d’adoption doit être souchée sur l’atelier dont elle porte le titre précédé des mots Loge d’adoption. Dans toute tenue, toutes les officières de la Loge d’adoption sont obligatoirement assistées des Officiers de l’atelier sur lequel elles sont souchées ».

Il faudra attendre la Libération pour que les femmes prennent véritablement leur destin en main en créant l’Union Féminine Maçonnique de France qui deviendra la Grande loge Féminine de France.

Bibliothèque nationale de France

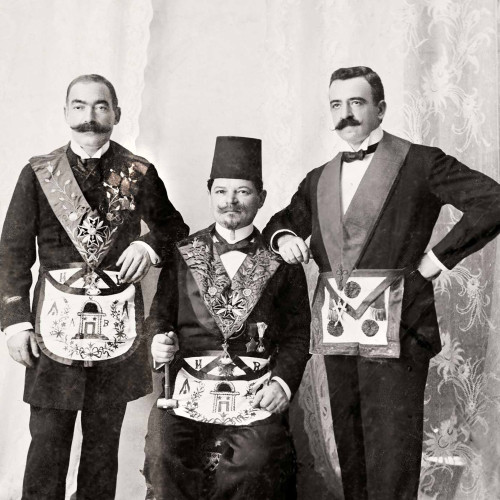

À la fin du 19e siècle, la création des loges mixtes du Droit humain et de la Grande Loge symbolique écossaise mixte marque une évolution certaine de la franc-maçonnerie. Durant tout ce siècle, les idées de 1789 ont fait leur chemin, et, après 1871, la république s’installe en France. Le féminisme s’est développé, il a pris force et vigueur en même temps que l’idée de laïcité. Les femmes initiées en franc-maçonnerie se sont mobilisées. Elles ont œuvré pour que soient abrogés les articles du Code civil les concernant qui les plaçaient au second plan derrière les hommes. Elles ont fait reculer les préjugés, entendre leurs voix et ont influencé les réformes.

Trois figures exemplaires

Parmi toutes ces femmes, certaines figures dominent car elles ont connu une notoriété nationale et internationale. On peut citer Maria Deraismes, Clémence Royer et Louise Michel.

Maria Deraismes (1828-1894)

Maria Deraismes porte le sautoir (aux couleurs du rite écossais ancien accepté) de vénérable maître de la première loge de la Grande Loge symbolique écossaise de France Le Droit humain. Son activité maçonnique fut orientée vers l’égalité des sexes, l’accès à l’éducation pour les jeunes filles et l’appel aux obédiences masculines pour participer à l’émancipation féminine. Elle fut initiée le 14 janvier 1882 dans la loge Les Libres Penseurs du Pecq. En initiant une femme, les frères de cette loge transgressaient un des principes des Constitutions d’Anderson ; ils mirent donc leur loge en marge de leur obédience, la Grande Loge symbolique écossaise de France.

Onze ans après, avec l’aide de Georges Martin, Maria Deraismes crée la loge du Droit humain, qui verra officiellement le jour le 4 avril 1883.

Maria Deraismes décède le 6 février 1884 ; son œuvre sera poursuivie par les sœurs fondatrices et Georges Martin. La Grande Loge symbolique écossaise mixte Le Droit humain deviendra l’ « Ordre Maçonnique Mixte International Le Droit Humain ».

© OMMI Le Droit humain

© OMMI Le Droit humain

Louise Michel (1830-1905)

Figure emblématique de la Commune de Paris de 1871, Louise Michel est déportée suite à la Commune en Nouvelle-Calédonie où elle s’éveille à la pensée anarchiste. Rentrée en France en 1880, elle multiplie les manifestations en faveur des prolétaires. Elle reste surveillée par la police et est emprisonnée à plusieurs reprises, mais poursuit inlassablement un activisme politique important dans toute la France jusqu’à sa mort en 1905 à l’âge de 74 ans.

Ayant connu de nombreux francs-maçons, louise Michel n’entre que très tardivement en maçonnerie car elle croyait « qu’on n’y acceptait pas les femmes ». Sur proposition de Madeleine Pelletier, elle est initiée le 13 Septembre 1904 au sein de la Loge La Philosophie Sociale de la Grande Loge Symbolique Écossaise maintenue et mixte. Elle donne sa première conférence dès le lendemain au sein de la Loge Diderot sur le thème du féminisme.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Maria Desraimes

Maria Deraismes, initiée en janvier 1882 dans une loge masculine, était connue comme conférencière mais aussi pour ses écrits engagés. Elle s’est impliquée très tôt dans le mouvement féministe. Elle a présidé la Ligue française du droit des femmes et, en 1878, le premier Congrès féministe international des femmes. Républicaine, elle s’applique à démontrer aux femmes de Pontoise, où elle réside une partie de l’année, que la république n’est pas dangereuse. Elle rejette les dogmes religieux, même si elle se dit déiste et refuse le qualificatif de « national » au clergé trop inféodé à Rome. Elle a su rassembler autour d’elle des femmes afin de créer la première loge mixte, Le Droit humain, issue de la Grande Loge symbolique, qui donnera naissance à l’ordre maçonnique mixte international Le Droit humain en 1901.

Clémence Royer

La grande scientifique Clémence Royer était célèbre pour sa traduction de l’œuvre de Darwin et les commentaires qu’elle y avait joints. Elle s’est dégagée très tôt du milieu ultraroyaliste où elle était née. Dès 1848, elle adhère à l’idée républicaine et à la laïcité. Au cours d’une vie errante en France, en Angleterre et en Suisse, elle démontre que la méthode scientifique peut être utilisée pour la recherche politique et philosophique. Elle imagine une « dîme sociale » qui deviendra plus tard l’impôt sur le revenu. Elle déclare n’avoir comme dieu que la vérité. Renan dit d’elle « qu’elle était presque un homme »…

Louise Michel

Louise Michel est initiée en 1904, quatre mois avant sa mort. Sa venue revêt beaucoup d’importance, car son passé de communarde est connu. Elle vient tard à la franc-maçonnerie mais dit ne pas avoir su que des femmes pouvaient être initiées. Louise Michel défend l’engagement républicain dans la transformation de la société, alors que le courant socialiste commence à se développer en politique. La loge où elle est initiée portait le titre de « Philosophie sociale ».

Patente de fondation de la Grande Loge symbolique écossaise de France Le Droit humain

« La Grande Loge symbolique écossaise de France Le Droit humain a été constituée à l’orient de Paris le 4 avril 1893 […] par les seize sœurs et le frère soussignés, afin d’affirmer partout et toujours les droits de l’Être humain et de poursuivre le triomphe de la justice sociale, tant en France qu’à l’étranger. » Les fondateurs sont Maria Deraismes et Georges Martin. Le document est postérieur à la date de fondation.

Le frontispice de la patente présente une évocation à la gloire de l’humanité par le respect de l’héritage du passé, par les arts et la culture, par les progrès industriels, à laquelle doit adhérer et contribuer le franc‑maçon. La représentation féminine au centre représente une allégorie de la franc‑maçonnerie.

Elle tient dans la main droite une équerre à niveau symbolisant l’égalité, but poursuivi par les fondateurs. Le sceau est celui de la Grande Loge symbolique écossaise de France Le Droit humain, obédience mixte (un exemplaire de la patente était remis lors de la création de nouvelles loges au sein du Droit humain).

© OMMI Le Droit humain

© OMMI Le Droit humain

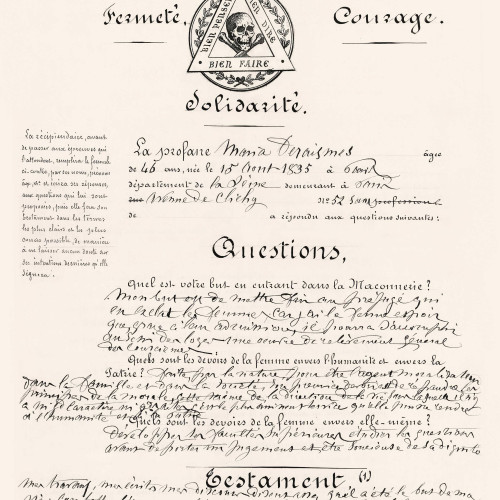

Testament philosophique de Maria Deraismes

Le testament philosophique est un engagement que le profane prend par écrit et qui précède son entrée en franc‑maçonnerie. L’initiation de Maria Deraismes se fit le 14 janvier 1882 dans la loge masculine Les Libres Penseurs, au Pecq (Yvelines), qui faisait partie de la Grande Loge symbolique écossaise de France.

Au verso se trouve une « déclaration de principe », ensemble d’intentions qui animent la loge écossaise Les Libres Penseurs à l’orient du Pecq : « La franc-maçonnerie a pour base la solidarité humaine. Elle a pour but le perfectionnement moral de l’humanité, pour moyens l’amélioration constante de sa situation matérielle et intellectuelle, et pour devise, Liberté, Égalité, Fraternité. [Elle] n’impose aucune limite à la recherche de la vérité […] exige la tolérance de toutes les opinions.

Elle est ouverte à tous sans distinction de nationalités, de races, et de croyances, et ne demande à ses adeptes que d’être libres et de bonnes mœurs… »

Après avoir pris connaissance de cette déclaration, le candidat appose sa signature pour marquer son accord.

© OMMI Le Droit humain

© OMMI Le Droit humain

Les premières loges mixtes

Ces trois exemples ne peuvent à eux seuls montrer le rôle des « sœurs de la république » : il faut aussi évoquer toutes celles qui ont été membres fondateurs de la première loge mixte, le 4 avril 1893, ainsi que celles qui les rejoignent rapidement. La plupart d’entre elles viennent des milieux de l’artisanat et du commerce, des classes moyennes. Les professions libérales sont peu représentées – les doctoresses Marie Pierre, Dorothée Chellier et Olga Grienewitch en sont de rares exemples. Leurs âges tournent autour de la quarantaine. Elles maîtrisent bien le français et ont sans doute fréquenté les écoles Guizot. Le mouvement républicain qui s’est développé après 1848 les a attirées. Avec lui, leur féminisme a pu s’affirmer ; il leur semblait être la seule voie capable de conduire à des transformations sociales permettant égalité et laïcité.

Pour arriver à faire reconnaître leurs droits et à améliorer leurs conditions de vie, ces femmes se sont retrouvées dans des associations ; Maria Deraismes, Maria Pognon et Marie Bonnevial ont dominé la Ligue française des droits des femmes, alors que Louise Barberousse s’est consacrée à la Ligue de protection des femmes et que Louise Wiggishof a milité au sein de l’Association pour l’amélioration du sort des femmes.

Ces divers groupes ne sont pas isolés les uns par rapport aux autres. Maria Martin l’a montré avec la Solidarité des femmes. Julie Pasquier a animé la Fédération française des sociétés féministes. Comme l’avait souhaité Victor Hugo, elles ont œuvré pour que « le 19e siècle soit le siècle des femmes ». Pour que le mouvement féministe soit connu hors de leur cercle et parce que la loi le leur permettait depuis peu, elles ont été journalistes. Maria Martin publie le Journal des femmes, Marie Bonnevial est rédactrice de La Fronde et de la Revue socialiste de Benoît Malon. En même temps, elle dirige le Cercle littéraire des femmes à Lyon. Installée en Algérie, la doctoresse Dorothée Chellier a publié Voyages dans l’Aurès. Notes d’un médecin envoyé en mission chez les femmes arabes.

Des femmes engagées pour une république sociale

Les féministes ont adhéré à la république qui se met en place. Elles font leur la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». Certaines vont un peu plus loin. Comme Maria Deraismes, elles sont persuadées que les questions de société doivent être les préoccupations du gouvernement. Elles approuvent le courant socialiste, qui en est à ses débuts. Songeons à l’action de Louise Michel ou à celle de Maria Pognon pendant la Commune. Louise Barberousse déclare être « militante socialiste », alors que Julie Pasquier crée l’Union féministe socialiste en 1901. On ne sait pas si toutes ces femmes ont connu et rencontré Jean Jaurès.

On est en droit de se demander si ces femmes ont créé autre chose que des associations et des écrits. Oui, pour quelques-unes qui sont arrivées à assumer des responsabilités jusque-là réservées aux hommes. En 1896, Florestine Mauriceau est la première femme administrateur d’un bureau de bienfaisance. Eliska Vincent participe à la Caisse des écoles et crée le patronage Les Amis de l’adolescence. Marie-Georges Martin est déléguée de la Ligue de l’enseignement pour le 5e arrondissement. Marie Bonnevial œuvre pour que soit créé le Syndicat des instituteurs. On reconnaît son action, et, en 1900, elle accède au Conseil supérieur du travail. La même année, Clémence Royer est décorée de la Légion d’honneur.

Marie Béquet de Vienne et Louise Koppe ont réalisé des œuvres qui montrent leur grande humanité. Marie Béquet, épouse de Vienne, a consacré sa vie et sa fortune à apporter une aide morale et matérielle aux mères célibataires. En 1860, elle a créé la Société des amis de l’enfance, reconnue d’utilité publique en 1880. En 1876, elle ouvre au 209, boulevard du Maine (Paris, 14e arrondissement) un refuge de trente-deux lits. Celui-ci sera installé au 9 bis, rue Jean-Baptiste-Dumas (dans le 17e arrondissement), avec soixante-quatre lits. Aujourd’hui, la Fondation Marie Béquet-de-Vienne est toujours à cette adresse. De son côté, Louise Koppe fonde, en 1860, une association : La Femme dans la famille et la société. En 1891, elle ouvre la Maison maternelle de Belleville au 41, rue Fessart (Paris, 19e arrondissement). On y héberge des enfants de trois à seize ans dont les parents connaissent de grandes difficultés et qui regagnent leurs familles quand la situation s’est améliorée.

Que dire en conclusion ? Il est clair que les premières femmes venues à la franc-maçonnerie étaient très engagées dans les luttes sociales et qu’elles ont su imposer leur présence. Le message a-t-il été retransmis ? Nous pouvons l’affirmer, ne serait-ce qu’en regardant ce que les femmes ont accompli dans la difficile période de la Seconde Guerre mondiale, où elles ont participé à la Résistance au quotidien et défendu la République.

Provenance

Cet article provient du site Franc-maçonnerie (2016).

Lien permanent

ark:/12148/mmqxhm7qmc7vx