-

Album

AlbumIci, tout est symbole

-

Article

ArticleUne introduction aux langages maçonniques

-

Article

ArticleLes symboles francs-maçonniques et leur évolution

-

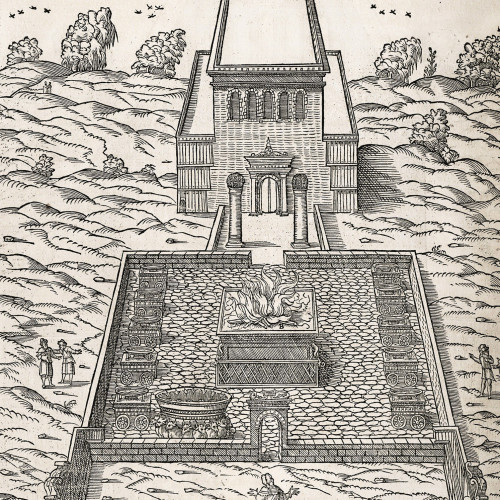

Image à explorer

Image à explorerLe temple de Salomon

-

Album

AlbumLa Physique du maçon

-

Album

AlbumL'Alchymie du maçon

-

Album

AlbumLes Figures secrètes des Rose-Croix

-

Vidéo

VidéoDevenir Franc-maçon

-

Vidéo

VidéoL'engagement maçonnique

-

Vidéo

VidéoLe secret maçonnique

Les symboles francs-maçonniques et leur évolution

Bibliothèque nationale de France

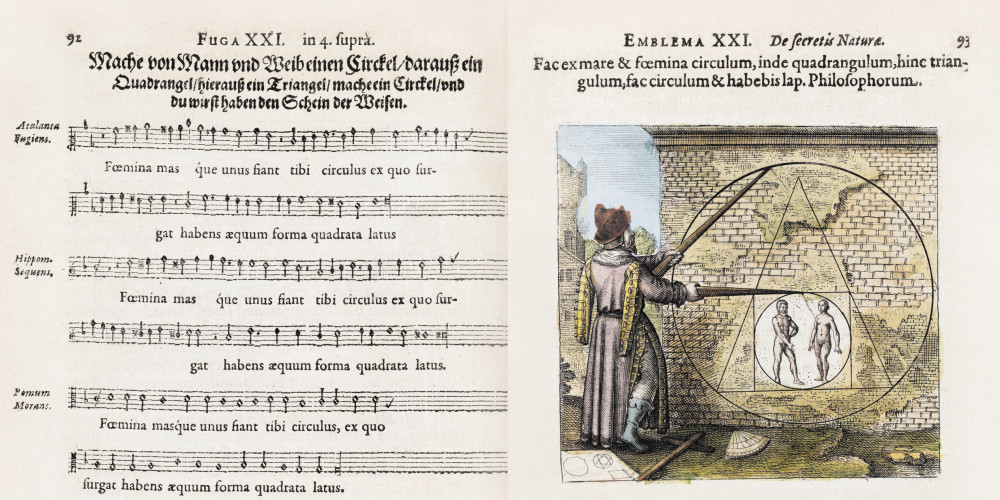

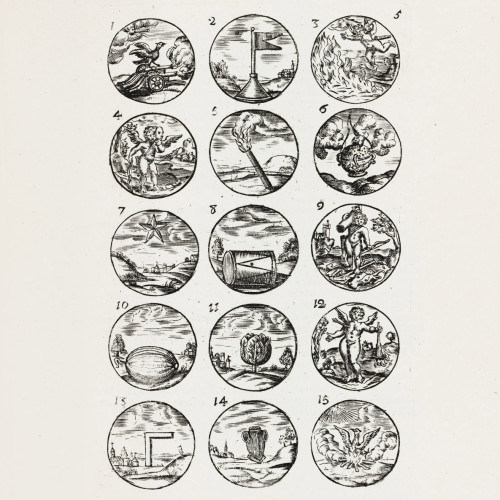

« L’Atalante fugitive ou nouveaux emblèmes chimiques des secrets de la nature »

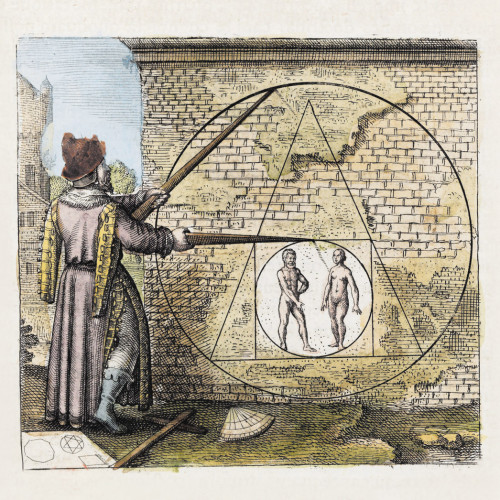

Avec son Atalante fugitive, épopée hermétique d’une héroïne de la mythologie grecque, Michel Meier (1568-1622), médecin de l’empereur germanique et grand maître de la fraternité des Rose‑Croix, introduit la quête alchimique dans le domaine du livre d’emblèmes. Concrétisant les principes de son maître Paracelse, pour qui la transformation, la séparation et la purification constituaient les opérations fondamentales de l’alchimie, il donne ici l’un des livres d’emblèmes les plus réputés pour leur illustration, souvent coloriée. L’ Atalante fugitive se compose de cinquante figures suivies de courts poèmes allégoriques en latin et d’autant de « fugues » à trois voix – dont celle d’Atalante –, écrites sur les deux premiers vers de l’épigramme, lui-même traduit en allemand sous la partition. Chaque emblème – transposition d’un mythe antique avec une résonance alchimique – fait ensuite l’objet d’une double page de commentaires qui le situe dans son contexte culturel général.

Voici la traduction du feuillet 93 :

« Emblème XXI. Des secrets de la Nature.

De l’homme et de la femme, fais un cercle, puis de là, un carré, et ensuite un triangle ; fais un cercle et tu auras la pierre des philosophes

Épigramme XXI

De l’homme et de la femme, fais-toi un cercle unique,

D’où surgit le carré aux côtés bien égaux.

Construis-en un triangle, à son tour transformé

En sphère toute ronde. La Pierre alors est née.

Si ton esprit est lent à saisir ce mystère,

Comprends l’œuvre du géomètre et tu sauras. »

Bibliothèque nationale de France

Le caractère composite de la symbolique maçonnique insiste sur la constitution de codes cohérents permettant un vivre-ensemble donnant tout son sens à l’activité maçonnique.

La pierre et les outils des bâtisseurs en héritage

En se réclamant, bien tardivement à vrai dire – en 1775 au plus tôt –, de l’art des bâtisseurs des anciennes loges opératives et des confréries, les francs-maçons du 18e siècle et du début du suivant ont hérité, du même coup, des éléments propres à ces corps de métier : pierre et outils. Leur usage désormais « symbolique » fit l’objet d’un patient travail de recyclage, ouvrage sans cesse remis sur le métier jusqu’à nos jours et sensible à l’air du temps. En hommes des Lumières, les francs-maçons se sont efforcés de donner une cohérence rationnelle aux enchaînements symboliques visibles dans les décors et mis en actes dans les rituels. En même temps, ils se sont attachés à suivre l’élargissement de l’horizon intellectuel européen, découvrant à la fois l’Antiquité égyptienne et l’initiation des religions à mystères hors du domaine chrétien, dont ils revendiquèrent également l’héritage : une construction composite couronnée par le recours à l’imaginaire chevaleresque intégré dans une hiérarchie de « hauts grades », complétant ceux du métier.

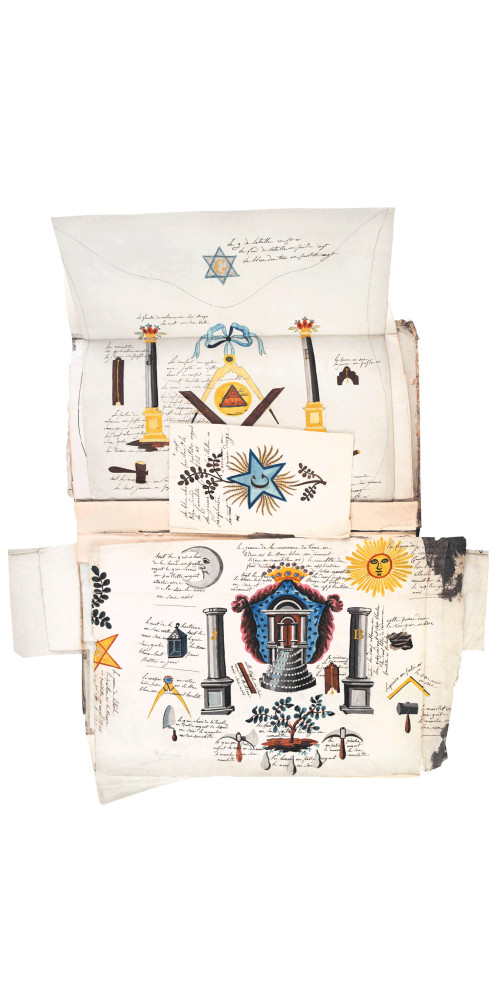

Modèles pour tabliers et sautoirs

À partir du Premier Empire, certains artisans se spécialisent dans la fabrication d’articles pour la franc-maçonnerie. Ce cahier propose différents modèles de tabliers, cordons ou sautoirs pour les divers grades. Cette planche reprend les symboles des trois premiers grades présents sur l’assiette aux 25 symboles.

© Musée de la Franc‑maçonnerie

© Musée de la Franc‑maçonnerie

Modèles pour tabliers et sautoirs

À partir du Premier Empire, certains artisans se spécialisent dans la fabrication d’articles pour la franc-maçonnerie. Ce cahier propose différents modèles de tabliers, cordons ou sautoirs pour les divers grades.

Cette planche propose sur une page le patron d’un tablier de maître. Le bandeau central présente le patron d’un cordon de chevalier kadosh, trentième grade du rite écossais ancien et accepté. On peut y reconnaître : l’ « échelle mystique », symbole central du grade et version maçonnique de l’échelle céleste de la tradition judéo-chrétienne ; un trophée avec heaume, main de justice et épée et emblème de la chevalerie ; l’aigle à deux têtes couronnée enserrant un glaive figure la souveraineté du « Saint Empire », et, enfin, la croix de gueule à huit pointes rappelle l’ordre du Temple, que les chevaliers kadoshs affirment continuer. L’autre page affiche le classique décor du grade de chevalier de l’Orient, IIe ordre du rite français ou quinzième grade du rite écossais ancien et accepté. Libérés par Cyrus après soixante-dix ans de captivité à Babylone, les juifs regagnent Jérusalem afin d’y rebâtir le Temple de Yahvé. Arrivés sur le fleuve qui sépare l’Assyrie de la Terre promise, ils doivent affronter des ennemis qui tentent de les arrêter. Cet épisode du « passage du pont » reprend dans le langage vétérotestamentaire de la symbolique maçonnique l’archétype initiatique du franchissement du seuil.

© Musée de la Franc‑maçonnerie

© Musée de la Franc‑maçonnerie

Au 19e siècle, la déchristianisation des décors et des rituels a fait écho à la sécularisation de la société. Les arguments justifiant cette nouvelle conception de la vie en loge ont été cherchés dans la « religion naturelle » qui faisait alors consensus ; le « maçon IIIe République » a vu principalement dans le symbole un signe de reconnaissance débarrassé de son encombrant héritage chrétien. Néanmoins, cette réduction à la convivialité n’était pas sans danger, et le rejet de la « superstition » menaçait l’identité même de l’institution, comme celui de la magie dans l’Église catholique avait fait craindre de délégitimer l’eucharistie. Le besoin d’un retour au symbolisme s’est ainsi fait jour au cours de la dernière décennie du 19e siècle, appuyé sur la découverte de l’inconscient, mais dans un contexte de conflit exacerbé avec l’Église : Léon XIII avait publié l’encyclique antimaçonnique Humanum Genus en 1884.

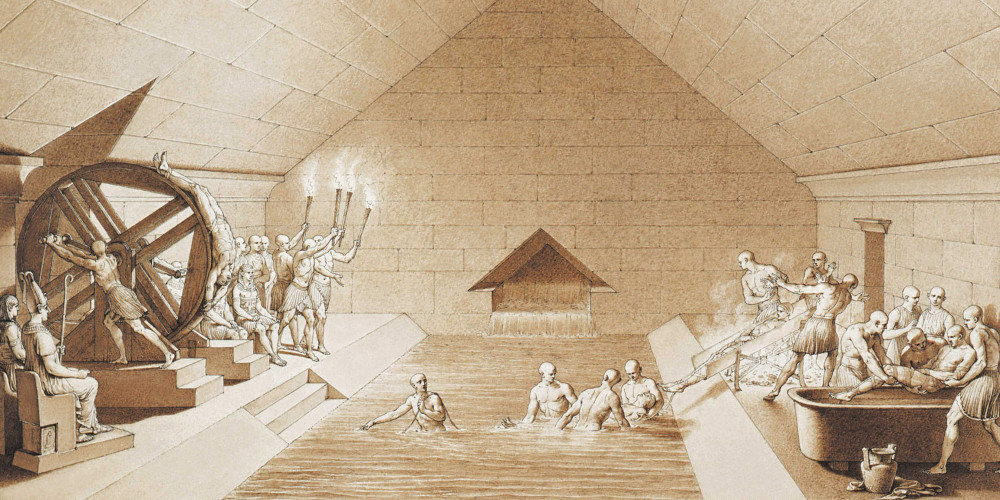

Épreuves par les quatre Éléments, qui se pratiquaient dans la réception des initiés à Memphis

Dans son ouvrage La Franche-Maçonnerie rendue à sa véritable origine, ou l’Antiquité de la franchemaçonnerie prouvée par l’explication des mystères anciens et modernes, paru en 1 814, Alexandre Lenoir (1761-1839) reprend et développe l’idée – commune au 18e siècle – d’un parallèle entre l’initiation maçonnique et les initiations de l’Antiquité. « La seule inspection de cette planche, dont le sujet est tiré de Séthos, suffit pour montrer la conformité des cérémonies de l’initiation ancienne avec les épreuves que pratiquent encore aujourd’hui les francs-maçons dans l’admission d’un récipiendaire. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

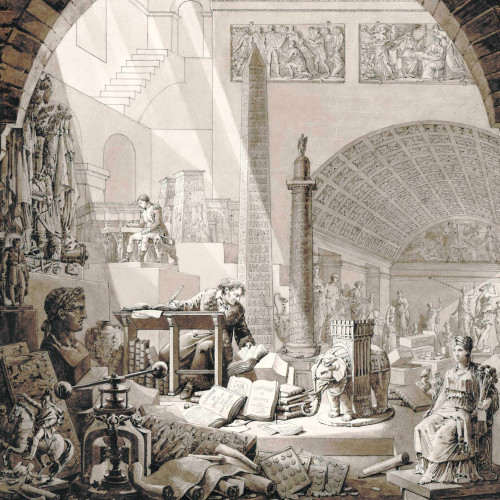

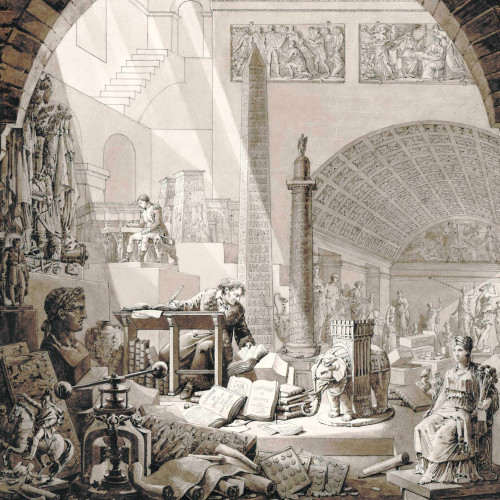

Vivant Denon, du temple d’Isis à l’initiation maçonnique

Vivant Denon (1747-1825), après avoir parcouru l’Italie en qualité de diplomate sous l’Ancien Régime (son Voyage au royaume de Naples date de 1782), et participé à l’expédition d’Égypte conduite par Bonaparte, fut nommé à la tête du musée du Louvre nouvellement créé. Cette estampe allégorique de François Joseph Heim (1787-1865) illustre l’incessante et fiévreuse activité accumulatrice et savante qu’il mena durant le Consulat et l’Empire. Grand promoteur des antiquités égyptiennes au début du 19e siècle, franc-maçon depuis de nombreuses années, le frère Vivant Denon pouvait écrire à propos du temple d’Isis à Pompéi : « On sait que le culte d’Isis fut apporté d’Égypte […] et ne formait que des associations mystérieuses, où il y avait des initiés, comme de nos jours on pourrait citer nos francs-maçons ; aussi le temple d’Isis ressemble-t-il parfaitement à une loge. » (Voyage…)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

En conséquence, les artisans de ce retour durent prendre en compte la solide méfiance de tous ceux qui jugeaient l’entreprise comme « sentant la sacristie » et profitèrent de la vague spiritualiste conduite par les occultistes de la Belle Époque, qui se prévalaient d’une « science des symboles » universelle, antérieure aux religions révélées, et que les progrès de l’histoire permettaient de cerner désormais : la science et la foi allaient se réconcilier. Oswald Wirth (1860-1943) fut leur chef de file ; il avait créé en 1 912 la revue Le Symbolisme, qui se disait « organe du mouvement universel de la régénération initiatique de la franc-maçonnerie », et avait travaillé toute sa vie sur les rapports de l’hermétisme avec l’institution, « qui semble n’être qu’une transfiguration moderne de l’ancien hermétisme. Le symbolisme maçonnique constitue, en effet, un étrange assemblage de traditions empruntées aux anciennes sciences initiatiques… » (O. Wirth, Le Symbolisme hermétique dans ses rapports avec l’alchimie et la franc-maçonnerie, 1 909).

L’initiation antique vue par le 18e siècle : l’épreuve de l’eau

Ce dessin illustre l’une des épreuves par les quatre éléments – l’épreuve de l’eau – qui se pratiquaient dans la réception des initiés à Memphis. Dessinée pour l’Histoire des religions et du culte de tous les peuples du Monde de Stanislas Delaulnaye en 1791, cette planche – « tirée de Séthos », l’ouvrage de l’abbé Terrasson (Séthos, histoire ou vie tirée des monuments, anecdotes de l’ancienne Egypte, trad. d’un manuscrit grec, 1731) – a été reprise en 1 814 dans le livre d’Alexandre Lenoir La Franche-Maçonnerie rendue à sa véritable origine. Elle est devenue l’illustration emblématique de la notion d’initiation à la fin du 18e et au 19e siècle. Moreau le jeune était membre de la loge Les Neuf Sœurs.

Musée des Beaux-Arts de Quimper

Musée des Beaux-Arts de Quimper

Le temps du doute

Les deux guerres mondiales ont été fatales au mythe d’un progrès linéaire fondé sur une accumulation des connaissances. Le symbole investit alors de nouveaux champs de notre univers culturel en quête de sens, mais l’incertitude sur sa nature, ses fonctions et son emploi grandit à l’unisson : quels sont ses rapports avec le signe, l’emblème, l’analogie, l’allégorie, la métaphore ? Qu’en est-il du statut final de ce « symbole qui donne à penser », selon la belle formule de Paul Ricœur ? Au risque d’errer dans la forêt des interprétations répondirent le souci d’une remise en ordre logique et le désir de construire un symbolisme proprement maçonnique, en dépit de l’hétérogénéité des systèmes de référence.

L’entreprise a bénéficié d’un contexte favorable après 1945, sous l’influence de la maçonnerie anglo-saxonne, plus ouverte au religieux. Elle avait été précédée par le renouveau d’intérêt des philosophes pour les « formes symboliques » à la suite d’Ernst Cassirer (1874-1945), en Allemagne, ou de Gaston Bachelard (1884-1962), en France. Un regain partagé avec des historiens des religions ouverts à une dimension ésotérique, tels Henry Corbin (1903-1978) ou Mircea Eliade (1907-1986) pour qui la pensée symbolique « précédait le langage » (Images et symboles…, 1 952).

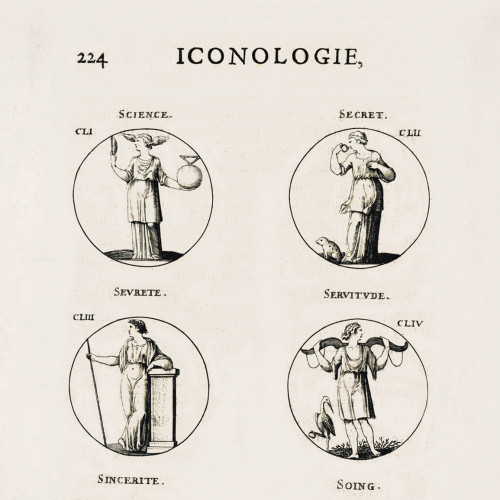

Hiéroglyphes et emblèmes

Tandis que l’Iconologie de Cesare Ripa, dans son édition originale italienne de 1593, entendait rendre compte de la complexité des images, sujettes à des interprétations multiples, sa traduction française de 1636, par Jean Baudoin, tend, tel un code, à mettre en relation l’image et l’idée de manière plus univoque. Sans doute faut-il voir dans cette inflexion un effet de l’ordonnancement classique qui se substitue progressivement aux foisonnements de la Renaissance.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Un répertoire d’emblèmes

« Mais ici, Emblèmes ne sont autre chose que quelques peintures ingénieusement inventées par hommes d’esprit, représentées, & semblables aux lettres Hiéroglyphiques des Egyptiens, qui contenaient les secrets de la sagesse de ces anciens-là par le moyen de certaines devises, & comme portraits sacrés… », peut-on lire dans la préface de l’édition française (1587) des Emblemata d’Andrée Alciat (Emblematum Liber, Augsbourg, 1531), qui donnèrent à ce genre littéraire et son nom et sa forme.

Alors que la devise n’est composée le plus souvent que d’une figure et d’un titre, l’emblème, plus pédagogique, comprend trois éléments : le titre, la figure et l’épigramme (subscriptio, forme poétique relativement brève). Les figures suggèrent une morale ou un « précepte » que le lecteur doit deviner. L’emblème associe systématiquement l’image et le texte, dès les années 1530-1550, l’un permettant de comprendre l’autre ; il s’y ajoutera, dès le milieu des années 1550, un quatrième élément – le commentaire, servant à engager la réflexion. « De temps immémorial », on a attribué un sens allégorique aux outils du maçon… L’équerre symbolise la droiture, le compas, la mesure, le maillet, la force… À l’origine jeux de l’esprit ou à but moral, pérennisant un langage symbolique élaboré au 15e siècle, les livres d’emblèmes vont populariser ces spéculations et acquérir une dimension ésotérique qui va pénétrer le métier et tisser des liens entre symbolique maçonnique et ésotérisme.

Le graveur et imprimeur Daniel de La Feuille donna à Amsterdam une édition complète des devises et emblèmes réunis par Heinrich Offelen, sorte de répertoire iconographique multilingue mettant en regard des cinquante-deux pages contenant chacune douze ou quinze images la devise appropriée. Ainsi, par exemple, à l’équerre (n° 13, p. 5) est associée la devise « Je ne cherche que la justice » (et à la main tenant un compas « Celui qui a le secret a tout » ).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

De leur côté, les débats contradictoires, après la Seconde Guerre, entre les psychanalystes freudiens et jungiens autour de l’ « archétype » avaient touché le grand public, sans oublier les succès de l’anthropologie de l’imaginaire, plus récents, de Gilbert Durand (1921-2012). Les revues représentatives de l’institution ont fait écho aux changements : L’Acacia, par exemple, avait donné en janvier 1 924 cinq leçons sur la psychanalyse ; Le Symbolisme, de son côté, s’était efforcé d’établir un parallèle entre la démarche psychanalytique et celle du candidat à l’initiation reclus dans le « cabinet de réflexion » ou d’analyser les rêves à partir des symboles alchimiques tels qu’on pouvait les connaître en loge. Dans tous les cas, les débats théoriques restèrent marqués par les anciens conflits et le désir d’appropriation d’une « science des symboles » en devenir pour laquelle les maçons se considéraient comme des interprètes qualifiés, en quelque sorte les héritiers naturels des chanoines savants des cathédrales du début du 19e siècle.

Colonnettes surmontées l’une d’un globe terrestre, l’autre d’un globe céleste

© GLNF

© GLNF

Plat du service aux 25 symboles

Le service aux 25 symboles de la fabrique Féraud à Moustiers est l’une des plus belles et des plus emblématiques réalisations de la faïence maçonnique française du 18e siècle. Le décor de ce service reprend les principaux symboles des trois premiers grades.

Au centre de la composition : le porche du temple de Salomon, encadré des deux colonnes J et B, figure le seuil que doit franchir le profane pour devenir initié. Autour sont disposés les outils sur la signification desquels le maçon doit méditer. La pierre brute est l’emblème de l’apprenti. Celui-ci, guidé par le compas et l’équerre, doit la dégrossir à l’aide des marteaux taillants puis du ciseau et du maillet pour en faire une pierre taillée qui pourra être intégrée à la construction. Par ce travail, il passe de la perpendiculaire au niveau et parvient au grade de compagnon. Il découvre alors la lumière de l’étoile flamboyante avec la lettre G, qui signifie « géométrie » mais aussi « gnose », « connaissance ». Devenu maître, grâce à la planche et à la pointe à tracer, de midi à minuit – figurés par le Soleil et la Lune –, il bâtit le temple du Grand Architecte de l’Univers, symbolisé par le Delta rayonnant. La tombe d’Hiram et le rameau d’acacia lui remémorent le modèle que doit toujours rester l’architecte du temple de Salomon. La cordelette des « lacs d’amour » rappelle la grande chaîne de fraternité qui unit tous les maçons.

© Musée de la Franc‑maçonnerie

© Musée de la Franc‑maçonnerie

Montre de gousset en argent

Le cadran représente le pavé mosaïque sous une pyramide ornée de l’ « œil qui voit tout », sous un pentagramme flamboyant.

© GLNF

© GLNF

Montre de gousset sous double boîtier

Au centre, l’étoile à six pointes (sceau de Salomon), autour les quatre mots « fortitude », « justice », « tempérance », « prudence ».

© GLNF

© GLNF

Une autre piste s’était ouverte, dans les années 1920, avec le néo-traditionalisme de René Guénon (1886-1951), qui, à contre-courant de l’évolution scientifique, faisait dériver les symboles d’une tradition primordiale universelle et les rendait porteurs d’une influence spirituelle effective quand leur transmission avait été « authentique » ; ils étaient le véhicule d’une « science sacrée ». Guénon comptait parmi les transmetteurs l’Église catholique dans l’ordre religieux et la franc-maçonnerie dans le domaine ésotérique. Cette position séduisit nombre de maçons au point de susciter une création de loge fondée sur ses principes, en 1947, au sein de la Grande Loge de France. Néanmoins, l’ambition caressée par Guénon d’une réforme traditionnelle de l’ensemble de l’ordre ne devait pas aboutir ; mais son influence dans les revues et les travaux des frères en loge fut importante, toutes obédiences confondues.

« Maçons levez les yeux vers l’étoile mystérieuse »

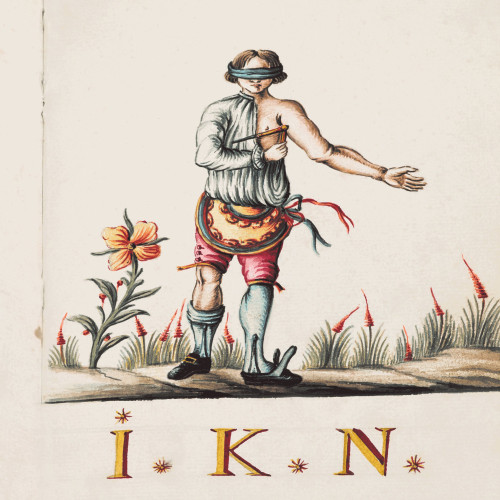

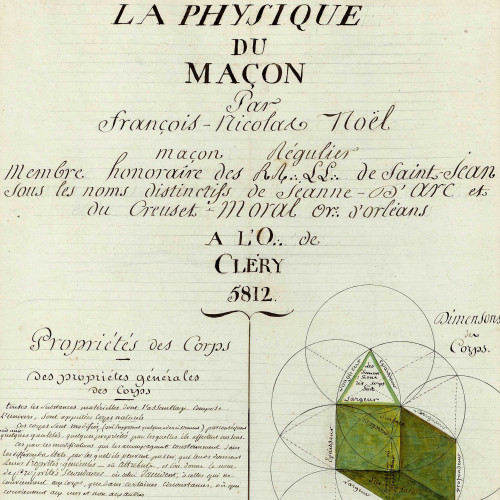

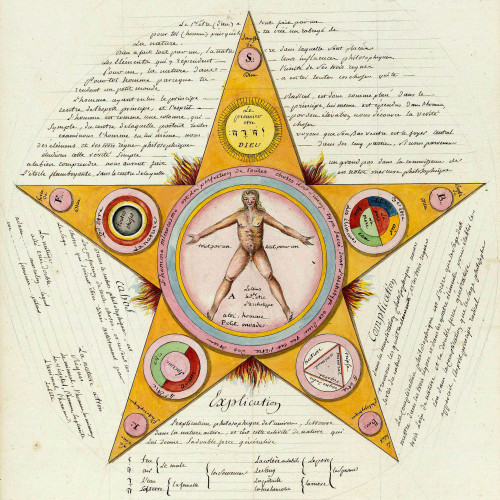

Le frontispice de cet exceptionnel manuscrit, extraordinairement enluminé, représente un compagnon franc-maçon, avec son tablier à bavette rabattue, dans une attitude rituelle. Il montre l’étoile flamboyante, emblème du compagnon. L’étoile symbolise, notamment depuis la Renaissance, le microcosme, image de l’homme. Au centre, la lettre « G » signifie « géométrie », mais aussi « Dieu » (God en anglais, Gott en allemand).

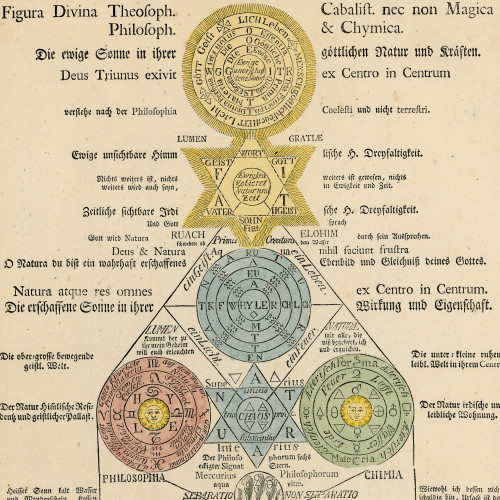

Étrange personnage que François-Nicolas Noël (1761-1827), fils de maçon et compagnon tailleur de pierres qui opta ensuite pour l’état de géomètre, établi près d’Orléans, à Cléry, où il se maria. Initié en juin 1 804 par la loge Jeanne-d’Arc, à Orléans, il y fit une carrière rapide et devint membre d’un chapitre Rose-Croix dont il était encore grand archiviste en 1 811 ; sa trace se perd peu après alors qu’il avait fait don au Grand Orient de France, pour l’instruction de ses frères, de plusieurs manuscrits qu’il avait rédigés et pour lesquels son obédience le gratifia d’une rente annuelle. Deux de ces ouvrages – au total quatre cent soixante pages richement enluminées – appartiennent au fonds maçonnique de la Bibliothèque nationale de France : La Géométrie du maçon, La Physique du maçon, La Stéréométrie du maçon (1812, sous la même reliure), L’Alchimie du maçon (1813) enfin. Si l’on ajoute les cent trente-neuf pages de La Croix divine conservées à Moscou et une Théologie du maçon signalée à Dublin, on demeure confondu par l’ampleur et la qualité du travail, notamment les dessins « géométrico-théosophiques » des planches, conçus comme de véritables supports de méditation : est-ce l’œuvre d’un seul homme ?

L’entreprise s’inscrit dans une tradition vivante depuis la Renaissance de représentation synthétique des correspondances entre les différentes parties de la création : une « harmonie du monde ». Jacob Boehme (1575-1624), du côté de la théosophie mystique, l’hermétiste Robert Fludd (1574-1637) et bien d’autres l’ont précédé, mais c’est des Figures secrètes des Rose-Croix parus à Hambourg en 1 786-1788 et qui circulaient dans toute l’Europe que François-Nicolas Noël a tiré une partie de ses modèles, sans jamais toutefois se fondre en eux.

La démarche initiatique lisible dans les planches est celle d’un ésotériste chrétien marqué par la dévotion au cœur du Christ et à la Croix, dans le sens du sentiment religieux catholique de son temps, mais exprimée dans le travail de la pierre d’un maçon des Lumières.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

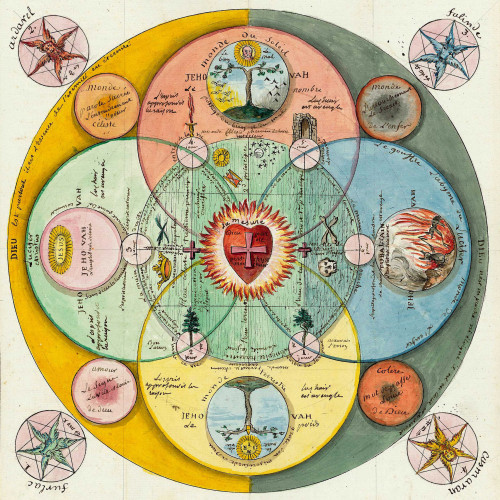

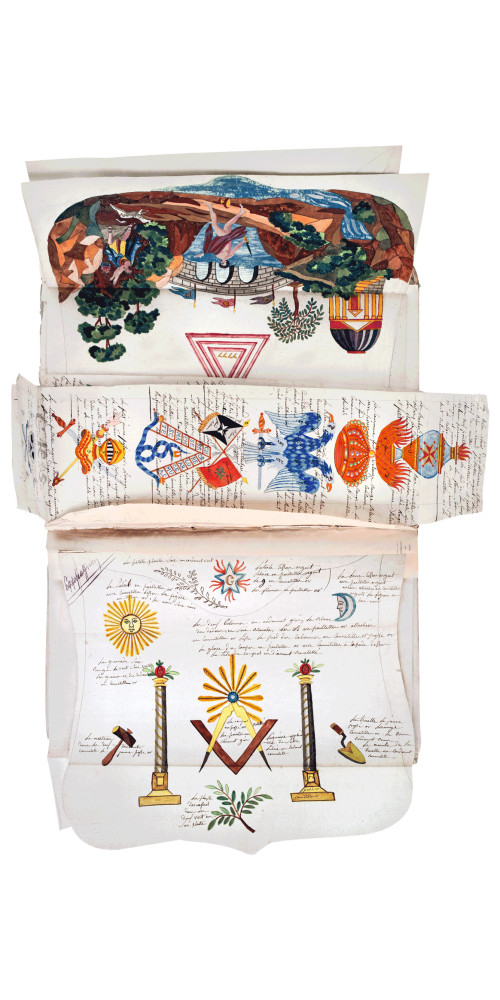

Les Figures secrètes des Rose‑Croix

Ce livre, imprimé dans la ville alors danoise d’Altona et commercialisé par les libraires hambourgeois Herold, est paru en trois livraisons successives entre 1785 et 1788 que l’on trouve rarement réunies. Il se compose idéalement de trente-six planches richement colorées, reprenant celles de manuscrits de tradition théosophique, rosicrucienne, alchimique et piétiste. Au carrefour donc de différents courants spiritualistes et ésotériques auxquels la franc-maçonnerie n’était pas étrangère, il entend synthétiser, en trente-six diagrammes, une présentation à la fois religieuse (la référence au christianisme y est constante), métaphysique, mathématique et physico-chimique du monde. À ce titre, il poursuit une tradition qu’avaient tour à tour illustrée la logique lullienne, l’hermétisme de Robert Fludd ou la combinatoire du jésuite Athanase Kircher, dont les différents ouvrages s’ornaient eux aussi de complexes illustrations visant à resituer l’homme dans l’univers.

Au-delà du caractère ésotérique de ce traité didactique, dont les spécialistes même n’ont pas fini d’exploiter les richesses, l’aspect esthétique de ces compositions polychromes frappe l’initié comme le profane, sensible au moins au vertige métaphysique qui lui fait entrevoir des profondeurs insoupçonnées. L’auteur ou les auteurs, demeurés anonymes, semblent par ces figures vouloir s’arracher à la contingence, pour trouver une dynamique que ne rend qu’imparfaitement l’impression en deux dimensions. Sont en tout cas systématiquement soulignées les correspondances du microcosme et du macrocosme, l’interaction du matériel et du spirituel, l’interdépendance du physique et du moral, ayant pour effet une abolition des frontières entre l’au-delà et le monde sensible ainsi subsumé.

L’histoire de l’un des deux exemplaires ici présentés est typique d’un double transfert culturel : il fut en effet offert par le libraire hambourgeois Johann Joachim Christoph Bode (1730-1793), personnalité maçonnique de premier plan de l’Aufklärung, ami de Goethe et de Lessing, éditeur de Herder et de Klopstock, traducteur de Montaigne, à ses frères de la loge parisienne Les Amis réunis lors de son voyage en France de 1787, à l’occasion d’une visite dont il fit état dans son Journal. L’ex-dono atteste la réalité de l’Europe des Lumières, mais aussi de liens étroits entre rosicruciens et Illuminés de Bavière (dont Bode faisait partie) et les « philalèthes », eux-mêmes engagés dans la voie d’une maçonnerie mystique dans la dernière décennie de l’Ancien Régime.

Les multiples réutilisations de ces textes et figures et leurs nombreuses rééditions et traductions jusqu’à nos jours (Harmsen 2013) témoignent de leur succès et de leur importance aux yeux de rosicruciens, d’alchimistes et aussi de francs-maçons qui voient en eux une source non encore tarie de leur inspiration.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Un « millefeuille » en héritage

Face à une telle complexité, L’Encyclopédie de la maçonnerie (2003) a renoncé à un article de synthèse sur le sujet alors que les outils du métier – ciseau, compas, équerre, tablier… – avaient trouvé leur place. Le classique Dictionnaire de la franc-maçonnerie de Daniel Ligou (2006, 6e éd.) s’y est risqué en s’appuyant sur La Science des symboles, de René Alleau, qui séparait les fonctions du « signe » entre le « synthème » horizontal, générateur de lien entre les hommes, et la verticalité du « symbole », établissant une relation analogique entre les mondes matériel et spirituel. Chacun pouvait trouver son compte dans ce long article qui reconnaissait le caractère composite de la symbolique maçonnique et insistait sur la constitution de codes cohérents permettant un vivre-ensemble donnant tout son sens à l’activité maçonnique.

Les principes de la méthode historique faisant néanmoins désormais consensus, c’est sur ce terrain que se sont exprimées et affrontées les multiples facettes des interprétations symboliques à travers des choix orientés par la diversité des rites et des positions des obédiences. Cependant, bon nombre de revues représentatives se sont affirmées inter-obédientielles, ouvertes à la diversité. L’exemple avait été donné par la loge britannique Quatuor Coronati, première loge de recherche fondée en 1886 à Londres et bientôt complétée par un cercle de correspondants extérieurs étendu à des non-maçons. Les travaux, publiés dans la revue Ars quatuor coronatorum, sur les symboles et les rituels de l’ancienne maçonnerie opérative ont été fréquemment repris et traduits en français.

Reliure maçonnique recouvrant un rituel russe

Cette reliure maçonnique recouvre l’un des quatre volumes de la série des rituels russes est extraite la planche figurant un tablier de vénérable, et le tablier blanc de l’apprenti. Ces rituels luxueux ont été confectionnés pour une haute société parisienne et pétersbourgeoise aimant le faste. Les rituels ornés sont extrêmement rares. Plus rares encore, les reliures maçonniques.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La loge de recherche Villard de Honnecourt, créée en 1 964 dans le cadre de la Grande Loge nationale française, s’attacha ainsi à publier et à commenter une série de manuscrits anciens, comme le Dumfries n° 46, en 1 983-1986, illustrant l’enracinement chrétien de l’ordre depuis les loges opératives médiévales : c’était bien le Christ qui était désigné par la position du « vénérable maître » à « l’Orient » de la loge, entre le Soleil et la Lune, ou par l’étoile à cinq branches, présidant aux travaux. Les références à la « pierre fondamentale » de la construction du Temple s’inscrivaient ainsi naturellement dans la tradition exégétique chrétienne de la Première Épître de Pierre (2, 7-8). La thèse de la continuité entre maçonneries opérative et spéculative fut cependant battue en brèche au constat de l’insuffisance des preuves historiques à l’occasion d’un débat sur le thème « Filiations et ruptures », en 1999, dans la revue de recherche Renaissance Traditionnelle (n° 118-119) : reconstitutions, voire forgeries, avaient été de règle.

Une monographie de René Désaguliers sur le thème des « deux grandes colonnes de la franc-maçonnerie » témoigne des relations complexes tissées entre les références historiques : le temple de Jérusalem et la construction du sens dans le temple maçonnique. L’inversion des positions des colonnes dans les rites français et écossais, qui bouleverse la démarche, est analysée à la lumière des travaux des historiens puis des archéologues dans le contexte de la querelle janséniste du figurisme et en incluant les aspects antérieurs à la construction du Temple dans l’Ancien Testament. L’étoile à cinq branches, considérée souvent comme emblème de l’ordre, avait connu, de son côté, une belle fortune comme talisman de santé au Moyen Âge et à la Renaissance.

Bibliothèque nationale de France

L’Alchimie du maçon

Le pentagramme apparaît comme un médiateur qui permet de tracer le cercle à partir du carré et le carré à partir du cercle. Il se situe entre ciel et terre. C’est un outil qui permet à l’esprit de se matérialiser et à la matière de se spiritualiser.

L’étoile met en évidence l’écriture architecturale harmonieuse qui met en résonance microcosme et macrocosme sous le signe du nombre d’or, nombre correspondant dans la Kabbale à la valeur numérique du nom de Dieu. Toutes les façons de construire le pentagramme avec l’équerre et le compas mettent en jeu le nombre d’or.

La géométrie nous apprend enfin la capacité de l’étoile à se générer elle-même : l’étoile s’inscrit dans un pentagone, qui s’inscrit dans un pentagramme, et ainsi de suite à l’infini, vers l’infiniment grand et l’infiniment petit, en maintenant les mêmes rapports harmoniques. « Le temple est comme le ciel dans toutes ses proportions » dit une inscription du temple de Ramsès II. Mais comment connaître les proportions du ciel si ce n’est en s’appuyant sur les proportions du corps humain, œuvre divine et temple de Dieu ? Tel l’homme de Vitruve, l’homme s’inscrit parfaitement dans une étoile. L’étoile nous invite à rechercher en nous les mesures du ciel.

Ici l’homme inscrit dans l’étoile a retrouvé ce qui le relie au divin en suivant le processus alchimique et en traversant l’épreuve de la Terre, branche supérieure gauche de l’étoile ou œuvre au noir, puis l’épreuve de l’eau, qui permet aux éléments de se dissocier durant l’œuvre au blanc dans la branche supérieure droite de l’étoile, puis l’épreuve de l’air ou œuvre au jaune dans la branche inférieure gauche de l’étoile qui va rassembler les contraires et produire le mercure philosophique qui permet à l’homme, grâce à l’épreuve du feu dans la dernière branche de l’étoile, de renaître dans ses trois natures, âme, corps et esprit, harmonieusement rassemblées dans un triangle sacré, nouvel Adam, fruit de l’œuvre au rouge.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Provenance

Cet article provient du site Franc-maçonnerie (2016).

Lien permanent

ark:/12148/mmmwm1gkx638