-

Album

AlbumLa laïcité est-elle l'ennemie des religions ?

-

Album

AlbumQuelles limites à la liberté d'expression ?

-

Album

AlbumPeut-on rire de tout ?

-

Album

AlbumJusqu'où respecter les différences ?

-

Album

AlbumTuer au nom de Dieu ?

-

Album

AlbumPeut-on tout tolérer ?

-

Album

AlbumComment discerner connaissances et croyances ?

-

Album

AlbumComment partager une culture commune ?

-

Album

AlbumPourquoi interdire les signes d'appartenance à l'école ?

-

Album

AlbumLa laïcité est-elle un principe universel ?

La laïcité est-elle l'ennemie des religions ?

Souvent opposée dans le discours public à la pratique religieuse, la laïcité se définit avant tout comme une moyen pour tous les citoyens de vivre ensemble. Un principe construit au fil de l'histoire.

Vous avez dit laïque ?

En grec laos, c'est le peuple ; laïkos, ce qui a trait au peuple dans son unité, au peuple indivisible. La laïcité est le ciment qui permet à tous les citoyens de vivre ensemble. Dans la seconde moitié du 19e siècle, sous la IIIe République, la laïcité est devenue une conception de l'organisation de la société visant à la neutralité réciproque des pouvoirs spirituels et religieux par rapport aux pouvoirs politiques, civils, administratifs.

Mots-clés

© ADAGP, 2015

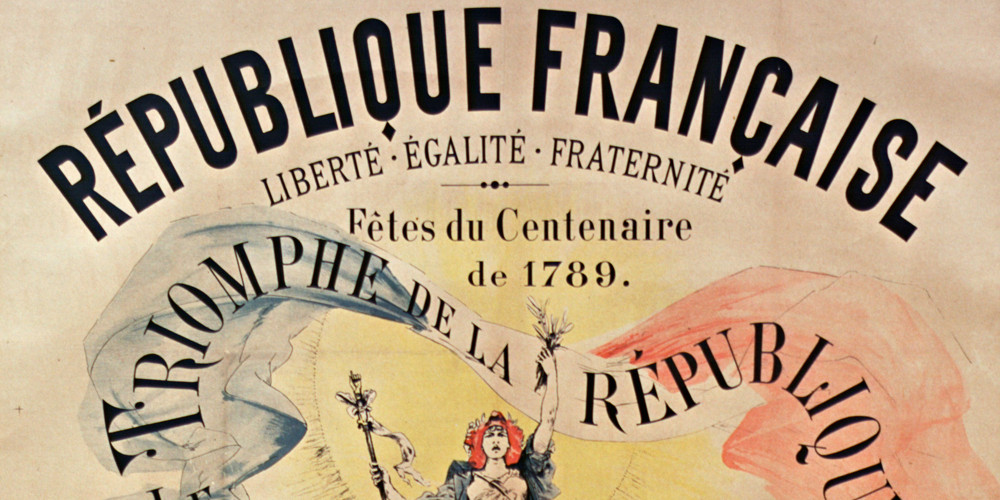

Une République laïque

La laïcité est, aujourd'hui en France, un principe de droit inscrit dans la Constitution de notre république. Elle est aussi une valeur de civilisation, fruit d'une longue histoire marquée par de durs combats pour accéder à un « vivre ensemble » harmonieux dans le respect réciproque des convictions individuelles.

© Bibliothèque nationale de France

Quand le roi tenait son pouvoir de Dieu

Pendant des siècles, la France a été un royaume dont le souverain tenait son pouvoir de Dieu. La religion catholique tissait le lien social entre les sujets. Mais l'alliance entre le pouvoir royal et le pouvoir religieux, scellée par le baptême de Clovis, ne pouvait qu'engendrer des tensions, chacune des deux puissances voulant la suprématie.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Une foi, une loi, un roi

L'existence d'une religion d'État n'autorise pas la présence d'autres religions. Après d'effroyables guerres de religion, Henri IV instaure par l'Édit de Nantes la tolérance de la religion réformée. Louis XIV y mettra un terme, considérant qu'il ne peut y avoir qu' « une foi, une loi, un roi ».

© Bibliothèque nationale de France

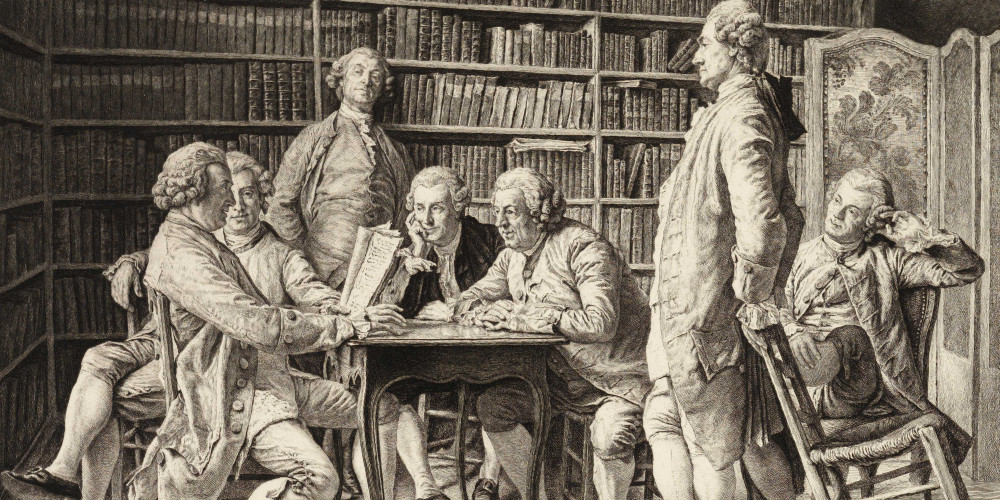

Le temps des Lumières

Le cheminement vers l'autonomie de la personne, capable de penser par elle-même, fut très long. Il faudra l'action des philosophes des Lumières pour que s'impose l'évolution des mentalités et que soit reconnu un ordre de l'esprit séparable de l'ordre divin.

© Bibliothèque nationale de France

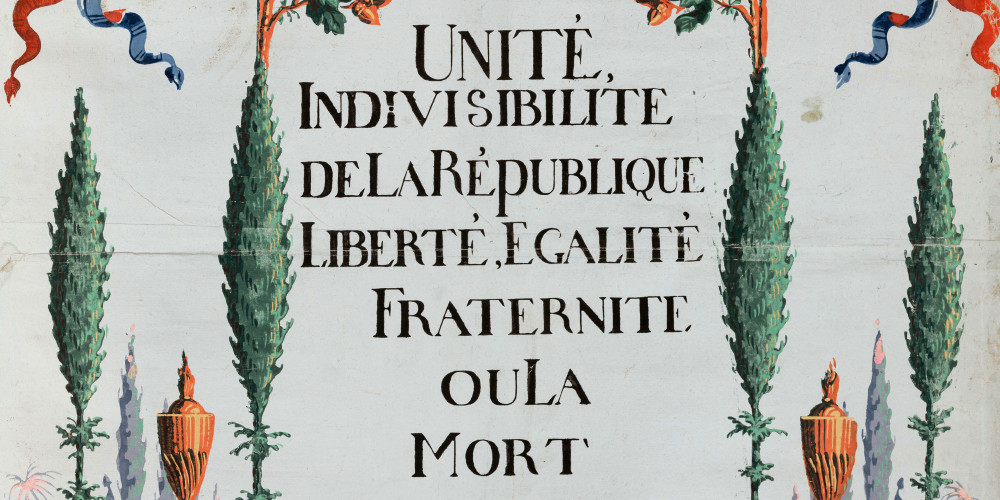

Des Hommes libres et égaux en droits

La Révolution substitue la légitimité du peuple souverain à la monarchie de droit divin. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que les hommes ne peuvent être ni privilégiés ni discriminés par une appartenance religieuse ; ils sont libres de pratiquer la religion de leur choix ou de n'en pratiquer aucune.

© Bibliothèque nationale de France

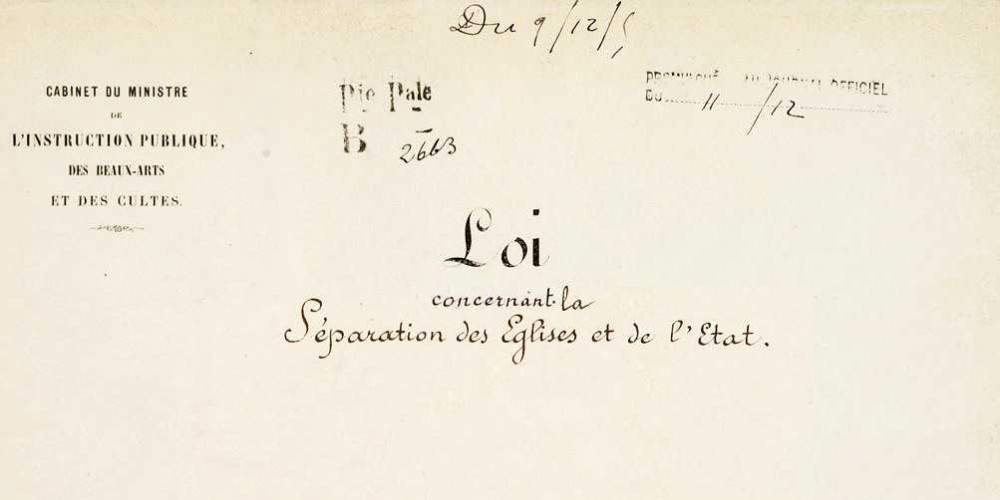

L'Église chez elle, l'État chez lui

La loi de 1905 consacre la séparation des Églises et de l'État. Comme le disait Victor Hugo « l'Église chez elle. L'État chez lui. » Soumis à aucune religion, arbitre impartial, l'État ne se mêle pas des affaires internes des religions.

© Centre historique des Archives nationales - Atelier de photographie

La liberté de penser

La loi de 1905 affirme d'abord la liberté de conscience, veillant à la cohabitation harmonieuse de ceux qui croient, quelle que soit leur croyance et de ceux qui ne croient pas.

© Bibliothèque nationale de France

L'indépendance des églises

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cela ne veut pas dire que l'État les méconnaît, cela signifie qu'il les connaît tous et n'en privilégie aucun, ce qui implique sa neutralité, celle des services publics et des fonctionnaires à l'égard des convictions individuelles.

© Bibliothèque nationale de France

L'État garantit la liberté des cultes

Il veille à l'interdiction de toute pression de toute nature pour exercer ou empêcher d'exercer un culte. L'État protège les lieux de culte.

© AFP, 2015

La fraternité républicaine

La laïcité n'est pas seulement le corollaire de la liberté d'opinion et de l'égalité entre croyants et non-croyants. La laïcité est aujourd'hui le garant de la dignité de chacune et de chacun, respecté, au-delà des différences de croyance, d'opinion, de sexe ou de race, pour sa seule qualité d'être humain partie prenante de la fraternité républicaine.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France