-

Article

ArticleQu’est-ce qu’un portulan ?

-

Vidéo

VidéoHistoire des cartes marines

-

Article

ArticleProduction et usage des cartes portulans

-

Article

ArticleLa carte derrière le portulan

-

Article

ArticleLes portulans, de véritables compositions picturales

-

Article

ArticleLa représentation des villes sur les portulans

-

Article

ArticleLes portulans, objets d’étude et de collection

La carte derrière le portulan

© Bibliothèque nationale de France

Le dernier océan exploré par les Européens : le Pacifique

Cette carte manuscrite, établie en 1622 par le cartographe de la compagnie hollandaise des Indes orientales, Hessel Gerritszoon, couvre toute l’étendue maritime de l’océan Pacifique comprise entre les côtes américaines, du cap Horn à la Californie, et celles du Japon, de la Corée, de la Tartarie (Russie), de la Chine, des îles de Taïwan (Formosa), des Philippines, de Bornéo, des Célèbes et des Moluques, mais aussi les côtes septentrionales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. Très nettement, à gauche de ces dernières, l’auteur a placé, pour la première fois sur une carte portulan, une minuscule partie des rives australiennes de cette « Nueva Guinea » découverte par Janszonn en 1606, dont on ne soupçonnait pas encore l’ampleur. En 1606, à bord du Duyfken, Willem Janszoon avait quitté Bantan (Java) pour rejoindre les mines d’or de la Nouvelle-Guinée mais, perdant sa direction, il découvrit, en les longeant, les côtes orientales du golfe de Carpentarie et de la péninsule du cap York, situées dans le Nord de l’Australie. Trois figures tutélaires du Pacifique, Balboa, Magellan et Lemaire, dominent de leur buste le théâtre océanique traversé par des navires portant pavillon hollandais et des bateaux polynésiens.

Cette carte historique, à valeur mémorielle, qui célèbre l’épopée des grands navigateurs du Pacifique, aurait appartenu à l’un d’entre eux, Jacob Le Maire, mort en mer après avoir ouvert le passage du cap Horn en 1616. Elle présente, en un programme iconographique d’une grande originalité, les conditions de navigation dans le Pacifique : même si les Hollandais en paraissent pratiquement les maîtres, la VOC doit prendre en compte, pour le choix des routes et le développement de son activité, les conditions météorologiques avec les risques qu’elles entraînent : vents forts mais réguliers au nord, calmes qui immobilisent les bateaux dans la zone torride et tempêtes du Pacifique sud, où les navires, sous voiles réduites, sont secoués par une mer hostile, comme on le voit dans les récits des voyages antérieurs. La carte a été corrigée ultérieurement, sans doute par le successeur de Gerritszoon : la date a été changée (1634) et un cartouche avec un petit planisphère à latitudes croissantes a été ajouté, faisant état de conceptions cartographiques plus récentes, comme le caractère insulaire de la Californie.

© Bibliothèque nationale de France

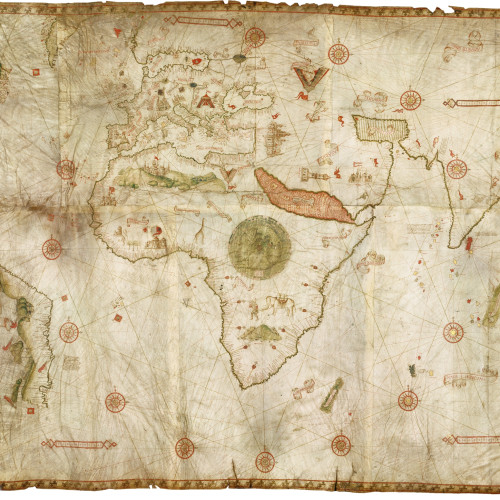

Le dessin, l’écriture et la mesure

On sait que toute carte combine trois éléments : le dessin, l’écriture et la mesure, c’est-à-dire une image, générale ou partielle, du monde, des légendes et instructions, et enfin des quantités mesurables. Le portulan, carte marine sur parchemin, ou plus rarement sur papier, c’est d’abord la toile d’araignée des lignes de rhumb rayonnant à partir de roses des vents qui prolifèrent sur le fond de carte : un schéma abstrait, par conséquent, sur lequel se surimpose le dessin des côtes et se déposent, perpendiculairement à celles-ci, des noms de ports et de havres, de caps et d’îlots. C’est donc, dans son principe, comme le montrent la Carte pisane ou l’atlas de Pietro Vesconte, la carte à son degré d’économie maximale, réduite à un réseau de lignes géométriques et à un dessin linéaire qui dédaigne les surfaces, sauf quand elles se réduisent à l’espace exigu et circonscrit des îles, pour ne retenir que les contours, les littoraux, la ligne ondulante ou brisée des plages et des caps ; une carte faite de vides et de silences, analogue aux dessins des lettrés chinois, conjuguant comme eux le trait dessiné et le trait écrit, sur fond de brumes montantes, de blanc envahissant.

Carte Pisane

Cette carte sans date ni signature, découverte à Pise, fut achetée par Edme-François Jomard pour la Bibliothèque royale en 1839. En raison de son aspect archaïque, elle est considérée comme la carte portulan la plus ancienne qui nous soit parvenue. On observe la présence d’une croix rouge près de Saint-Jean d’Acre, dernière possession des croisés latins en Terre Sainte, tombée en 1291. Néanmoins, cette croix qui désigne traditionnellement la direction de l’orient sur les roses des vents ne suffit pas à dater avec précision ce document.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Ce système graphique, qui conjuguait roses des vents et lignes de rhumb correspondant aux directions de la boussole, permettait aux marins de s’orienter et de faire le point en reportant sur la carte la distance qu’ils estimaient avoir parcourue dans une direction donnée. La carte portulan offrait de ce fait un catalogue de directions à suivre entre des points remarquables. Elle se passait, à l’origine, de véritable système de projection et ne réclamait qu’une échelle des distances.

Une « cartographie de plein vent »

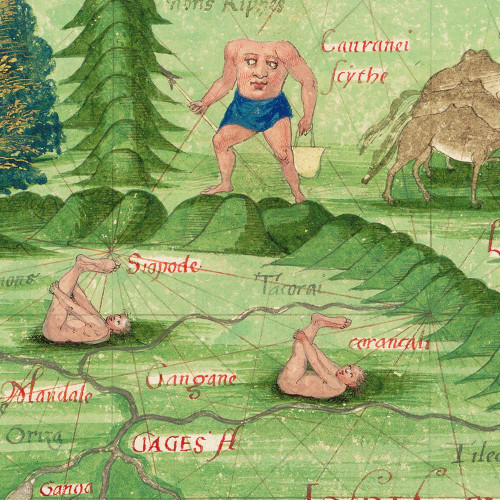

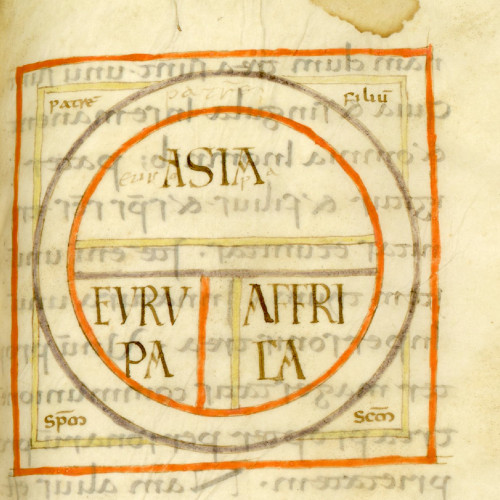

Les cartes portulans n’ont pas fini de fasciner ni de susciter les questions. C’est peut-être la partie la plus vivante de l’héritage cartographique médiéval, que l’on a opposée, de manière trop simpliste, il est vrai, à la cartographie théologique des mappemondes en TO, la croix du Christ (en forme de T) s’inscrivant à l’intérieur de l’orbe terrestre (en forme de O) et faisant le partage entre les trois parties du monde connu, l’Europe à gauche, l’Afrique à droite et l’Asie tout en haut, à l’Orient, où se trouve le Paradis. Aux constructions scolastiques des abbés et des moines, repliés dans leurs couvents et vivant de livres, les portulans opposeraient une « cartographie de plein vent », dressée à l’air libre, sur le pont des navires, l’astrolabe et le compas à la main. Il s’agit là, bien sûr, d’une vue de l’esprit, la plupart des portulans que nous connaissons étant des produits de terre ferme, résultant d’une compilation de relevés nautiques reportés au propre et mis bout à bout. Il reste que le portulan résulte à l’origine de connaissances pratiques acquises sur le tas et qu’il n’est tributaire ni d’une tradition intellectuelle ni d’une croyance.

Des mappemondes en T-O en Europe

En Europe occidentale, la Géographie de Ptolémée n’est plus copiée après les invasions barbares du 4e siècle, et ce jusqu’au 15e siècle. Son contenu n’est connu que de quelques érudits. Les connaissances géographiques antiques ne sont néanmoins pas complètement oubliées : on sait encore que la terre est sphérique et qu’il existe un océan Indien vers l’est, mais on n’en connaît pas la forme et on le confond souvent avec la mer Rouge.

Les mappemondes schématiques, connues sous le nom de "cartes en T-O", furent élaborées par les géographes romains, puis développées à l’aide de concepts chrétiens. Dans leur forme la plus simple, elles résument le monde habité à un cercle, entouré par un océan circulaire. Ce cercle est partagé en trois parties principales, l’Afrique, l’Asie et l’Europe, autour de la Méditerranée. Au nord, la mer Noire et le Don (Tanaïs) séparent l’Europe de l’Asie. Le Nil forme la frontière entre l’Afrique et l’Asie. L’océan Indien est peu ou pas du tout indiqué.

Isidore était archevêque de Séville au 7e siècle. Il est l’auteur d’une monumentale encyclopédie, les Étymologies (ou Origines), et d’un livre plus court, De la nature des choses, qui sont des compilations du savoir antique sur le monde. Ces sommes furent des ouvrages de référence pendant de nombreux siècles. Ce manuscrit a été copié au nord de l’Italie à l’époque carolingienne. Il contient plusieurs schémas cosmographiques, dont cette mappemonde très simplifiée.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Une cartographie ouverte et évolutive

Dans la mesure où elle est fondée sur la pratique et sur l’expérience, dont Aristote lui-même disait déjà qu’elle est « maîtresse de toutes choses » (omnium rerum magistra), la cartographie des portulans est évolutive. Elle est ouverte. Elle s’oriente insensiblement vers l’extension des nouveaux mondes. Ce qui peut paraître paradoxal, c’est que, circonscrite initialement à la mer proche des rivages, vouée tout d’abord au cabotage et à la navigation à l’estime, elle extrapole hardiment vers les îles de l’Océan, les nouvelles terres, les continents inconnus. Au tournant du 16e siècle, elle agrège aux littoraux de la Méditerranée ceux de l’Amérique lointaine et de l’océan Indien. Son développement est alors parallèle à celui de l’ « insulaire » ou isolario, un atlas exclusivement composé de cartes d’îles, qui en est le complément et qui prend son essor à partir de la mer Égée, l’Archipel des Anciens, avant de conquérir le monde. Ce faisant, les portulans s’adaptent, intègrent une échelle de latitude, puis une seconde échelle, qui tient compte de la déclinaison magnétique, parfois même une échelle de longitude, comme le planisphère sur vélin de Le Testu en 1566.

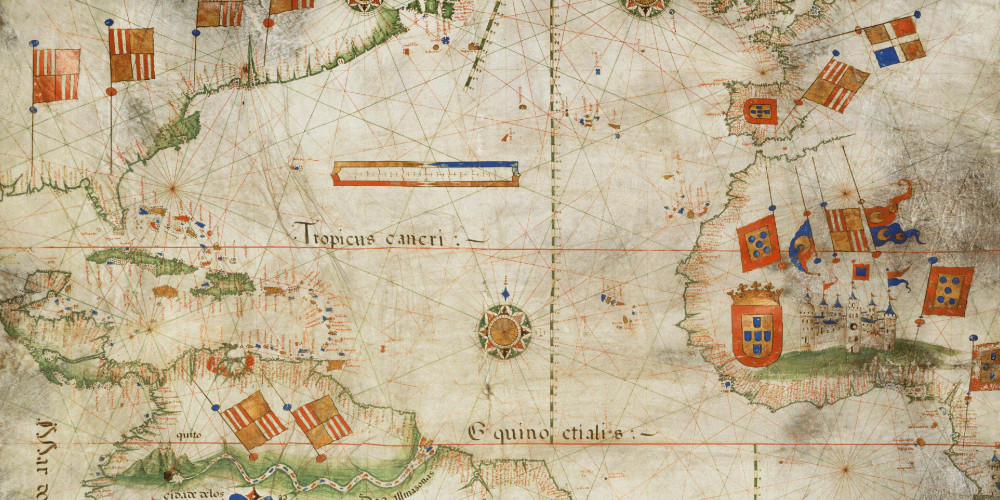

Carte de l’Atlantique

Les pavillons espagnols et portugais ne laissent guère de place aux autres nations européennes sur cette carte portugaise datée du milieu du 16e siècle. L’ornementation fait la part belle aux cités américaines (Lima, Quito) ou africaines (Sao Jorge de Mine) aux mains des puissances ibériques. Le cours de l’Amazone, descendu par Orellana en 1542, est aussi mis en valeur. Instrument de navigation, la carte présente trois échelles des latitudes. L’une d’entre elles, oblique et située dans la région de Terre-Neuve, tient compte de la déclinaison magnétique.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

On a dit qu’une telle cartographie ignorait tout système de projection, qu’elle était purement empirique. C’est mépriser par trop les marins qui, sans être en mesure peut-être de théoriser le système du monde, en avaient, par l’observation des astres, une idée assez précise. Aussi bien cette cartographie pratique n’est-elle pas fermée aux influences extérieures. Pour l’Asie, elle se souvient de Marco Polo et s’approprie les connaissances géographiques et la toponymie des peuples rencontrés. Elle n’hésite pas à puiser son bien là où elle le trouve, y compris dans la cartographie savante, la science des géographes de cabinet. Dès le début du 15e siècle, la Géographie de Ptolémée, tout nouvellement révélée à l’Occident, lui est de quelque secours, avec sa grille de parallèles et méridiens, ses divisions en climats, dès lors qu’il faut représenter la totalité du monde et déterminer les influences célestes qui s’y exercent, les caractères et les mœurs de ses habitants, ou tout simplement la longueur du jour.

Mappemonde en deux hémisphères

Pilote royal au Havre depuis 1556, Guillaume Le Testu allie le goût pour les expéditions maritimes (Brésil, Mexique, etc.) à celui des spéculations cosmographiques, comme en témoigne cette mappemonde en projection de Bonne. Souhaite-t-il ainsi montrer à ses dédicataires, l’amiral de Coligny et Charles de La Meilleraye, vice-amiral, qu’il est aussi un homme de culture et un savant ?

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les portulans sont des cartes de mer, des cartes à naviguer. Il arrivait qu’on les laissât à terre. Par exemple, au début du Quart Livre de Rabelais, le héros Pantagruel, prenant congé de son père Gargantua pour visiter l’oracle de la dive Bouteille Bacbuc, près du Cathay, en Inde supérieure, lui remet une « grande et universelle Hydrographie » où il a marqué sa route. Cette hydrographie n’est autre, selon la propre définition de Rabelais, qu’une « carte marine » sur laquelle le père sédentaire peut suivre des yeux le voyage au long cours de son fils, au fur et à mesure des informations qu’il reçoit par le truchement de pigeons voyageurs.

Mais pourquoi n’aurait-on pas emporté de telles cartes à bord des navires ? C’est là qu’elles étaient le plus utiles. Sans doute n’exposait-on pas au péril des flots les exemplaires les plus riches et les plus ornés, mais des copies plus frustes, réduites au strict nécessaire, et faites en série d’après des patrons déposés dans les ateliers, des modèles déposés en quelque sorte.

Lien permanent

ark:/12148/mmtts2nmr38g