Le livre à la Renaissance

Bibliothèque nationale de France

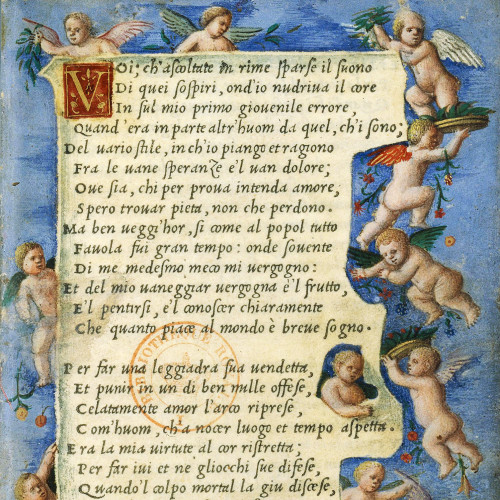

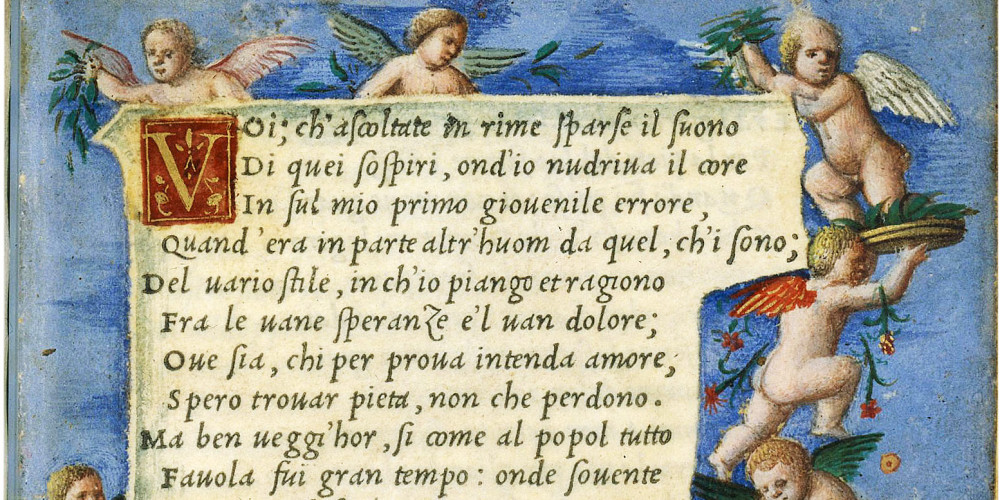

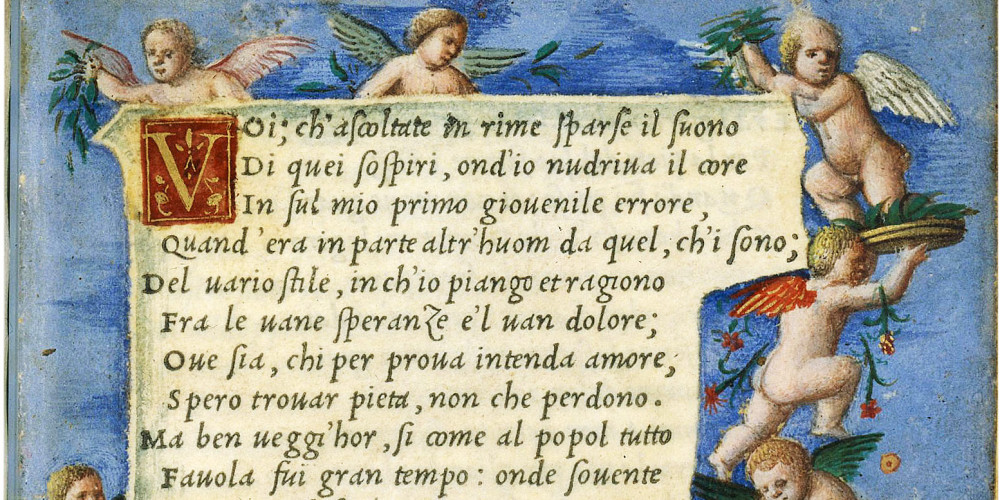

Le Cose volgari di messer Francesco Petrarcha

À partir de la fin du 15e siècle, Venise devient la capitale européenne de l’imprimerie naissante grâce à des imprimeurs qui participent activement au mouvement humaniste en rééditant des textes de l’Antiquité. Au milieu du 16e siècle, 100 à 150 presses y sont actives en même temps, chacune faisant vivre en moyenne une dizaine d’hommes et leurs familles.

Le tournant décisif dans la mise en texte du livre moderne a lieu à Venise, chez Alde Manuce, lorsque Pietro Bembo édite Le cose volgari de Pétrarque (1501) et les Terze rime de Dante (1502). Il introduit alors de nouveaux signes de ponctuation, ainsi que l’apostrophe et l’accent grave, ce qui facilite la compréhension de la langue vulgaire.

On doit aussi à Alde Manuce et ses fils, qui poursuivent son œuvre, d’avoir répandu la littérature grecque en l’imprimant sous la forme de volumes si petits et vendus à un prix si compétitif, qu’on a pu prétendre qu’ils avaient inventé le livre de poche.

Bibliothèque nationale de France

L’offre éditoriale

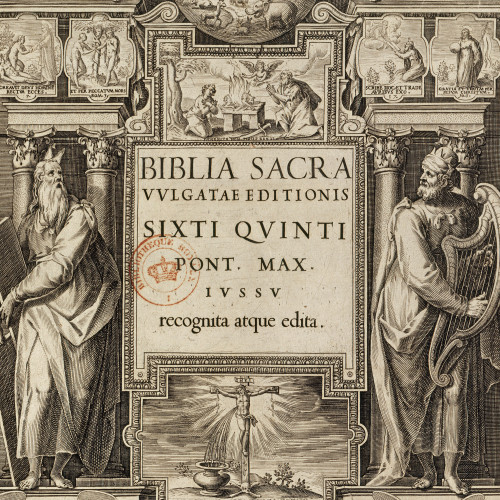

Biblia sacra Vulgatae editionis, dite Vulgate sixto-clémentine

Confrontée à la montée de la Réforme protestante qui a favorisé la diffusion du texte biblique auprès d’un large public grâce aux traductions en langues vernaculaires, l’Église catholique a ressenti l’impérieuse nécessité de réaffirmer sa doctrine : la Parole de Dieu se transmet par l’Écriture appuyée sur la tradition. Elle réunit le concile à Trente (1545-1563), qui donne en 1546 un statut d’authenticité incontestable à la version latine de saint Jérôme, la Vulgate, déclarée fidèle aux textes originaux ; mais, contestée par les humanistes de la Renaissance, elle est révisée et l’édition finale remaniée est publiée en 1592 sous les auspices du pape Clément VIII. Peu à peu, la notion d’authenticité se durcit au sein du mouvement de réforme catholique et cette version officielle se fige pour plus de trois siècles.

Parallèlement, la méfiance reste entière à l’égard des versions en langues vulgaires suspectées d’ouvrir la voie aux doctrines hérétiques. Ainsi, la Vulgate peut être considérée comme l’un des instruments de la Contre-Réforme catholique.

La première édition de la Vulgate sixto-clémentine s’ouvre par un magnifique frontispice orné de vignettes évoquant la Genèse et l’Exode, par deux grandes figures de Moïse et de David, et par celles, en bas de page, des quatre évangélistes avec leurs attributs ; au centre, Clément VIII remet la Vulgate à l’Église avec la devise « Accipe et devora » ( « Prends et mange » ) signifiant que la Parole divine est nourriture.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le livre religieux constitue l’un des principaux secteurs de l’édition, qui représente 40 % de la production imprimée au début du siècle en France et en Angleterre. Comme au Moyen Âge, les livres les plus courants sont les livres d’heures, pour la dévotion et les prières des fidèles. Avant l’unification des usages liturgiques à partir de la fin du 16e siècle, chaque diocèse a le sien. La diffusion de la Réforme explique l’inflation de la production de bibles en langue française, à Genève et à Lyon, dans les années 1550 et 1560.

Dans le dernier tiers du siècle, dans le sillage du concile de Trente (1545-1563) et de la Contre Réforme, l’édition catholique se renouvelle, produisant entre autres un Catéchisme (1566) et un Missel (1570) unifiés pour toute l’Église latine. Les humanistes tirent parti de la connaissance renouvelée des œuvres de l’Antiquité et de l’étude de l’hébreu et du grec pour éditer des versions renouvelées des textes sacrés, comme en témoigne, à cinquante ans d’intervalle, l’édition de deux grandes bibles polyglottes – en hébreu, grec, latin et araméen – la Complutense (Alcalà, 1514-1517) et celle de Plantin (Anvers, 1569-1572), ou encore la publication par Erasme du Nouveau Testament en grec accompagnée d’une traduction en latin et de commentaires (Bâle, 1517).

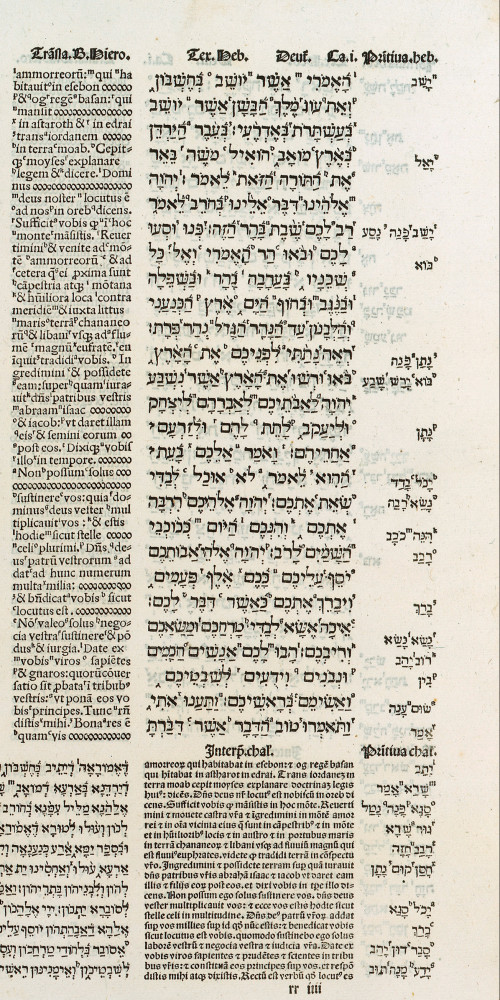

Bible d’Alcalá, dite Polyglotte d’Alcalà

À la Renaissance, la représentation médiévale de saint Jérôme sous les traits d’un homme de repentir voué à l’ascèse cède la place à l’image d’un humaniste chrétien adonné à l’érudition biblique. C’est sur cette nouvelle représentation que Francisco Jimenez de Cisneros (1436-1517), à l’instar de Didier Érasme, façonne sa propre image. Un moment ermite, archevêque de Tolède en 1495, puis cardinal en même temps qu’homme politique et érudit, Jimenez décida de fonder à Alcalá (Complutum en latin), près de Madrid, une université consacrée aux trois langues bibliques anciennes, l’hébreu, le grec et le latin. Il compose sa Bible polyglotte sur le modèle des Hexaples d’Origène, qui au 3e siècle avait présenté la bible sur six colonnes (le texte hébreu et les différentes versions grecques). C’est en s’appuyant sur cet ouvrage aujourd’hui disparu que Jérôme aurait établi le texte de la Vulgate.

Il commence par réunir une importante équipe éditoriale et se procure tous les manuscrits anciens disponibles. L’impression des six volumes a lieu entre 1514 et 1517, le texte grec y trouve sa première apparition imprimée. Le format est identique à celui de la Bible de Gutenberg. La mise en page y fait l’objet d’une élaboration particulière : au centre, une étroite colonne reproduit le texte latin de la Vulgate de saint Jérôme, comparé dans le prologue au Christ en croix flanqué des deux voleurs, à savoir, le texte hébreu dans la marge extérieure, le texte grec dans la marge intérieure, tous deux jugés spirituellement imparfaits, le premier étant associé au judaïsme, le second à l’orthodoxie grecque !

Le texte grec est établi à partir de la Septante pour l’Ancien Testament et à partir du grec original pour le Nouveau Testament. Chaque mot grec est surmonté de sa traduction latine pour permettre la comparaison avec le texte de la Vulgate. Chaque mot du texte hébreu est surmonté de minuscules latines renvoyant au mot correspondant dans le texte latin, dispositif ingénieux destiné à éviter de faire figurer le texte latin à l’envers, la syntaxe de la langue hébraïque étant fort différente de la syntaxe latine (on peut le repérer car les minuscules au-dessus des mots apparaissent dans un ordre altéré sur le texte de la Vulgate). Dans la marge extérieure sont notées les racines des mots composés hébreux cités dans le texte. Dans le premier volume, la version araméenne du Pentateuque hébreu, ou « Targoum d’Onkelos », a été rajoutée dans la marge basse, ici abusivement baptisée « traduction chaldéenne », accompagnée d’une traduction littérale en latin.

Cette entreprise éditoriale s’adresse aux spécialistes, elle s’attache à restaurer les textes originaux, parfois même à les corriger, mais toujours à partir du texte latin, et non pas l’inverse. Elle témoigne de l’éblouissante érudition des hommes de la Renaissance, de ce moment de grâce où naît, dans la ferveur du retour aux sources, la critique des textes, juste avant qu’elle ne dégénère en violentes polémiques.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les belles-lettres forment, à côté des ouvrages religieux, l’autre grand domaine de publication. Trois tendances se dégagent ici : le retour à la littérature grecque et latine, la création contemporaine dans les langues nationales et l’engouement continu pour les romans de chevalerie, dont la matière se renouvelle. Ainsi naîtront Roland furieux de l’Arioste en 1516 et Amadis de Gaule, bien avant Don Quichotte qui paraît en 1605. La production de grammaires et de classiques pour les classes est en hausse constante, au point que des imprimeurs comme Sébastien Gryphe à Lyon ou les Wechel à Paris puis à Francfort se spécialisent dans ce type de publication. Cicéron est l’auteur le plus imprimé au 16e siècle, surtout pour ses œuvres épistolaires.

Des humanistes comme Erasme publient des grammaires et des ouvrages pédagogiques qui sont de véritables best-sellers, comme ses Adages qui rassemblent des proverbes commentés et font l’objet de 160 éditions entre 1500 et 1560.

L’édition juridique se consacre aux grands classiques, le Corpus juris civilis et le Corpus juris canonici, aux recueils de coutumes et livres de pratique, mais aussi aux travaux récents comme ceux des juristes Alciat, de Cujas ou Hotman.

Parmi les autres disciplines, l’histoire donne lieu à une production assez abondante, qui se divise en deux groupes principaux : les historiens anciens, latins et grecs, et les chroniqueurs médiévaux.

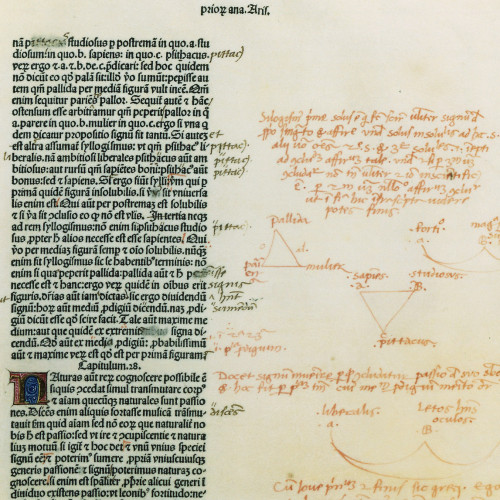

Œuvres d’Aristote commentées par le philosophe Averroès

Aristote, dont les écrits furent diffusés dès le milieu du 12e siècle grâce aux traductions latines établies d’après l’arabe et le grec, en Espagne, en Italie et en Angleterre, exerça pendant tout le Moyen Âge une influence déterminante sur la philosophie et la théologie, et joua un rôle primordial dans l’enseignement universitaire. Les commentaires d’Averroès, connus des latins à partir de 1230 environ, contribuèrent à leur tour au développement de l’aristotélisme : les scolastiques désignaient le philosophe arabe comme « le commentateur » tout court.

Au 15e siècle, l’université de Padoue fut un des bastions de l’aristotélisme. Il n’y a donc rien d’étonnant qu’on ait commencé, dès 1472, à imprimer dans la ville les œuvres d’Aristote avec le commentaire d’Averroès. Près de dix ans plus tard parut à Venise l’édition établie par le théatin Nicoletto Vernia, titulaire d’une chaire de « philosophie naturelle » à l’université de Padoue.

L’exemplaire sur vélin présenté ici, dont les initiales, décorées de pierres précieuses, de camées, d’animaux, de putti et d’hybrides, sont attribuées à l’enlumineur padouan Antonio Maria da Villafora, comporte des corrections et des annotations de sa main.

Les positions averroïstes adoptées par Vernia dans son traité sur l’âme, la Quaestio de unitate intellectus, lui attirèrent les foudres de l’évêque de Padoue, Pietro Barrozzi, qui promulgua en 1489 un décret interdisant toute discussion publique de la doctrine averroïste sur ce sujet et obligeant Vernia à se rétracter.

Le Contra perversam Averrois opinionem de unitate intellectus, que ce dernier acheva en 1492, n’est qu’en apparence un simple acte de soumission à l’Église. On y décèle en effet un assouplissement significatif des positions de Vernia : celui-ci ne s’y réfère plus exclusivement à Aristote mais aussi à d’autres écoles, y compris aux présocratiques, à Platon et aux néoplatoniciens, et il utilise, pour attaquer Averroès, les commentateurs grecs Alexandre d’Aphrodisias, Simplicius et Thémistius, depuis peu traduits en latin.

Les annotations que Vernia porta dans les marges de son exemplaire d’Aristote servirent sans doute à l’élaboration de ce traité. En effet, selon une souscription ajoutée à la fin du De caelo et mundi et datée du 7 septembre 1491, il annota le texte d’après Simplicius, « subtilissimus Aristotelis interpretator », les explications de ce dernier étant supérieures, et de loin, à celles d’Averroès, notamment en ce qui concerne le De anima. Le manuscrit de Simplicius que Vernia utilisa, est, semble-t-il, perdu.

Ursula Baumeister

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Lettrine comportant un camée

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La Méthode curative des playes et fractures de la teste humaine

D’origine modeste, Ambroise Paré gravit peu à peu les échelons de la réussite, de simple apprenti barbier chirurgien au titre de premier chirurgien du roi, reçu le 1er janvier 1562. Sa réputation, gagnée sur les champs de bataille par ses nombreuses interventions et sa recherche de nouvelles méthodes, tels la ligature des artères et l’abandon de la cautérisation à l’huile bouillante, fut accrue par sa capacité à rédiger des traités à la fois novateurs et agréables à lire grâce à leur style vivant et à une illustration toujours appropriée au texte.

Les plaies à la tête, comme celle qui valut au duc de Guise le surnom de Balafré, étaient courantes dans les combats du temps et l’intérêt porté à leur description et à leur traitement fut encore accentué par la mort de Henri II. Frappé à l’œil d’un coup de lance, il survécut onze jours, entouré des médecins et chirurgiens royaux, dont Paré, et en présence d’André Vésale, médecin personnel du roi d’Espagne, qui l’avait envoyé de Bruxelles.

Dans l’épître dédicatoire de la Méthode curative, adressée à Jean Chapelain, premier médecin du roi, Paré rappelle que Chapelain lui demanda quelquefois son avis, ce qui exclut bien tout soin direct du chirurgien malgré la légende qui se créa par la suite de Paré penché sur le roi. Cette longue attente au chevet du roi laissa à son entourage le temps d’étudier les plaies à la tête, allant jusqu’à se faire remettre des têtes de criminels, décapités à cet effet. Peu après, médecins et chirurgiens s’interrogeaient à nouveau face à un roi mourant : devant l’état de François II, atteint d’un abcès au cerveau, Paré fut de ceux qui envisagèrent la trépanation.

Paré, qui voulait faire œuvre pédagogique auprès des élèves chirurgiens, veilla toujours à la qualité de ses éditions et à la réalisation de leurs gravures. Aussi s’adressa-t-il en 1561 à Jean Le Royer, un imprimeur qui était lui-même graveur. Si les figures sur bois de la partie anatomique de la Méthode curative sont empruntées à Vésale, les bois représentant des instruments de chirurgie illustrent ses propres inventions, qu’il ne cessa de perfectionner. L’exemplaire présenté ici, rehaussé de couleurs, porte une reliure peinte aux armes royales ; la modestie de cette technique, dont on ne connaît pas d’autre cas pour Charles IX, surprend un peu : l’exemplaire pouvait-il être destiné au médecin du roi plutôt qu’à un roi enfant ? Quoi qu’il en soit, il entra fort tôt dans les collections de la Bibliothèque royale. (G. G.-C.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’édition scientifique reprend des textes aux auteurs antiques tels qu’Euclide, Aristote, Galien, Hippocrate ou Pline l’Ancien, et se renouvelle en s’appuyant sur les techniques d’illustration qui donnent toute leur importance aux disciplines fondées sur l’expérience, comme la médecine (Vésale, Fernel), la chirurgie (Paré) et les sciences naturelles (Gesner, Aldrovandi, Belon).

Dans la seconde moitié du siècle, Venise, Lyon, quelques villes allemandes et surtout Bâle s’appuient sur le succès des sciences occultes en publiant des livres d’hermétisme, de magie et d’alchimie.

Le 16e siècle est aussi celui où Ottaviano Petrucci invente l’imprimerie musicale avec des caractères mobiles et qui voit de grands imprimeurs parisiens (Pierre Attaingnant et plus tard la dynastie Le Roy et Ballard) ou lyonnais (Jacques Moderne) se spécialiser dans ce domaine de production, diffusant largement les textes musicaux.

Parallèlement à la production de livres, l’imprimerie sert à la diffusion de l’information et de vecteur à la polémique religieuse et politique. Du vivant de Luther, 3 700 éditions de ses ouvrages sont publiées. De 1520 à 1525, la propagande par l’imprimé voit le jour en Allemagne, où d’innombrables livrets, reproduits de ville en ville, diffusent les idées de la Réforme. On se sert aussi de feuilles volantes, comme les placards contre la messe, imprimés en Suisse et affichés dans tout Paris en octobre 1534.

C’est avec la Ligue, le parti catholique farouchement opposé aux protestants, que naît à Paris l’écrit politique de masse, entre 1585 et 1594, sous la forme de libelles composés d’un ou deux cahiers in-8°. De même format sont les « occasionnels », vendus par des colporteurs et dans lesquels sont rapportés les faits marquants de la vie du pays (batailles, traités, entrées, fêtes), ainsi que les « canards » consacrés aux faits divers (crimes, châtiments, catastrophes, sorcellerie), dont le nombre augmente fortement dans la période trouble de la fin du siècle.

Turcicum : blé de Turquie

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

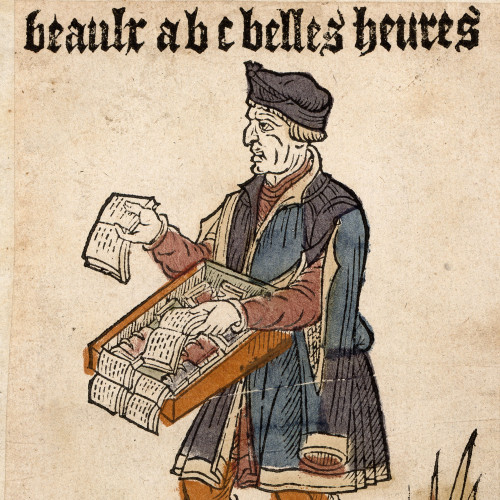

Colporteur de livres

Des libraires ambulants comme celui-ci arpentaient autrefois les rues de Paris. Ce personnage vient d’un recueil anonyme de gravures sur bois coloriées, conservé à la Bibliothèque de l’Arsenal. Composé au début du 16e siècle, c’est le plus ancien recueil connu de Cris de Paris, un genre de récit énumérant les différents métiers ambulants hérité d’un fabliau du 13e siècle, le Dit des crieries de Paris.

Dans le recueil, chaque métier est représenté par un marchand et son « cri », son slogan dirait-on aujourd’hui, véritable publicité sonore clamée le long des rues et sur les marchés pour attirer la clientèle. Grâce à une toute nouvelle innovation technologique (l’imprimerie est mise au point dans les années 1450), ce colporteur vend de minces fascicules imprimés, et vante donc ses abécédaires : « beaulx abc » et ses livres de prières : « belles heures ». (V. M.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La question de la langue

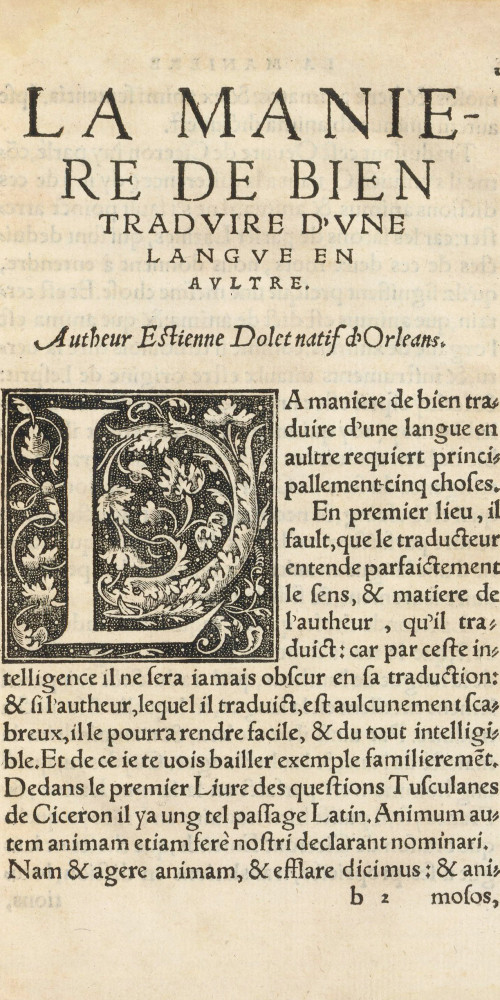

La Manière de bien traduire d’une langue en aultre, d’advantage…

Etienne Dolet (1509-1546) est un humaniste de la Renaissance, imprimeur et philologue.

Sa Manière de bien traduire d’une langue en aultre témoigne de sa participation au grand débat sur la langue, l’un des plus importants du 16e siècle. Ses choix d’éditeur de textes littéraires (Rabelais, Marot, Scève…) reflètent des orientations intellectuelles. De même, son projet d’Orateur français, qui demeure à l’état d’ébauche en raison de sa mort prématurée, envisage de codifier les règles de l’écriture en français. Jugé et condamné pour hérésie en novembre 1544, Étienne Dolet est torturé, pendu puis brûlé place Maubert le 3 août 1546 avec ses écrits rédigés en prison.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

À l’échelle européenne, 77 % des incunables sont alors imprimés en latin, 22 % en langue vernaculaire et 1 % en grec et en hébreu. Nous retrouvons des chiffres similaires dans la première moitié du 16e siècle. En réalité, cette proportion varie beaucoup selon que le lieu d’édition est un grand centre tourné vers l’exportation (on y imprime majoritairement en latin, langue savante et internationale), ou qu’il a plus modestement pour fonction d’approvisionner le marché local (donc dans la langue vernaculaire, pour compléter les lots importés). On peut, de ce point de vue, opposer Bâle à Barcelone. En 1550 comme en 1600, l’édition bâloise est à 80 % environ en latin. À Barcelone, petit centre typographique, le latin compte seulement pour 40 % dans la première moitié du siècle et 27 % dans la seconde moitié. Là, en Catalogne, le rapport entre les langues vulgaires s’inverse au cours du siècle, puisque le castillan, considéré en 1580 comme « la langue la plus commune et universelle en Espagne » l’emporte à la fin largement sur le catalan.

Second critère dont il faut tenir compte, le fait que les identités nationales s’affirment diversement selon les pays : ainsi en Allemagne, les livres imprimés en allemand représentent 30 % de la production en 1570, alors qu’en Italie, 54 % des livres imprimés entre 1551 et 1600 le sont en italien.

Bien que les langues vernaculaires ne soient pas encore fixées, les traductions des œuvres de l’Antiquité grecque et latine se font de plus en plus nombreuses. En France, elles sont encouragées par le roi.

Dans le domaine religieux, la question de la langue est de la première importance. Les réformateurs veulent faciliter l’accès aux textes et particulièrement à la Bible (traduction néerlandaise en 1526, allemande en 1530, italienne en 1532, française par Olivetan en 1535, anglaise en 1535). Par ses écrits en langue vernaculaire, Luther peut toucher le peuple allemand. Cependant il faut traduire en latin certains traités français de Calvin, pour que les réformateurs allemands en aient connaissance. Dans les pays catholiques, l’Église commence par interdire aux fidèles la lecture de la Bible en langue vulgaire, car les prêtres doivent rester les intermédiaires entre la parole de Dieu et le peuple.

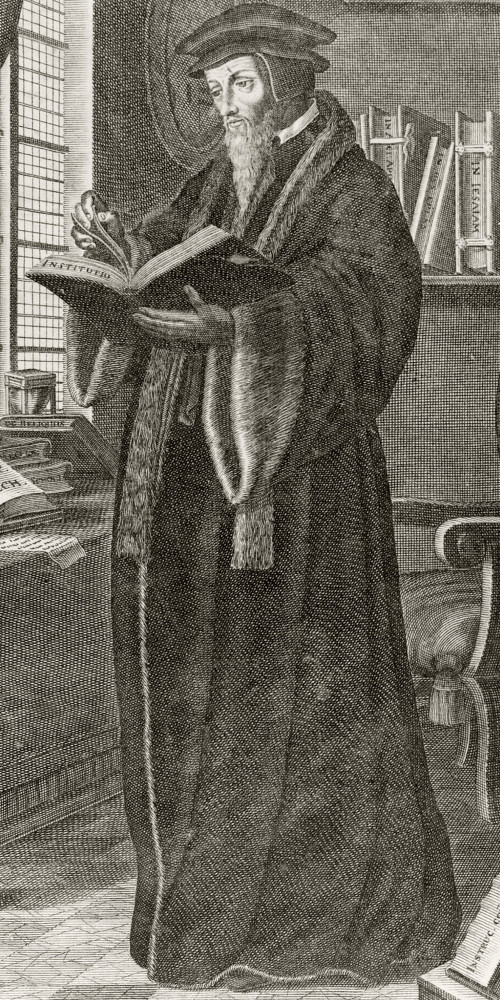

Calvin dans son cabinet de travail

Théologien français, Calvin (1509-1564) est, avec Luther, l’un des principaux artisans de la Réforme protestante. Sa doctrine est notamment assise sur le rejet de la papauté et des pratiques de l’Eglise catholique romaine. Tenant de la double prédestination (Dieu, dans sa toute-puissance, prédestine certains hommes au salut et d’autres à la perdition), Calvin revendique la primauté de la Bible, son accessibilité au plus grand nombre et sa large diffusion. L’essor de l’imprimerie à partir du 15e siècle assure une diffusion rapide et ample des idées et favorise la propagation du protestantisme à travers l’Europe.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La Création et saint Jérôme écrivant dans une lettre historiée

La Bible française médiévale n’est pas à proprement parler une traduction de la Bible latine en langue vulgaire. C’est plutôt une Histoire sainte qui associe pour l’essentiel deux textes : la Bible historiale de Guiard des Moulins, adaptation en français de l’Historia scholastica de Pierre le Mangeur, et la traduction en français de certains livres de la bible appelée Bible du 13e siècle. Le présent manuscrit est un des cinq exemplaires connus de cette Bible du 13e siècle qui fut peu diffusée au Moyen Âge.

Cet exemplaire richement enluminé s’ouvre sur une illustration de la Création du monde en six jours au centre de laquelle figure Dieu Pantocrator entouré des symboles des quatre évangélistes. La lettre historiée qui commence le récit de la Genèse représente saint Jérôme en train de traduire la Bible accompagné de son inévitable lion : une manière pour le traducteur de s’autoriser d’un illustre précurseur !

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les auteurs publient de plus en plus dans leur langue maternelle et sont rapidement traduits dans les autres langues européennes. Dans la première moitié du 16e siècle paraissent des œuvres fondamentales de la littérature italienne, comme Le Courtisan de Baldassare Castiglione – d’abord publié à Venise en 1528, puis à Florence quelques mois plus tard, traduit en castillan (Barcelone, 1534), en français (Paris, 1537) et en allemand (Munich, 1560) – et les Histoires florentines de Machiavel, imprimées le 16 mars 1532 chez Giunta à Florence et neuf jours plus tard chez Antonio Blado à Rome.

La défense de la langue française, dans un contexte marqué par les guerres d’Italie, est éminemment politique. Elle est relayée par des auteurs qui n’ont de cesse d’en démontrer la valeur par l’inventivité de leur style et le travail rigoureux de leurs compositions : Clément Marot, François Rabelais, les poètes de la Pléiade tels que Joachim du Bellay ou Pierre de Ronsard, les lyonnais que sont Maurice Scève, Louise Labé ou Pernette du Guillet, ou encore Michel de Montaigne sont autant de noms qui ont contribué au développement et au rayonnement du français.

La présentation du livre

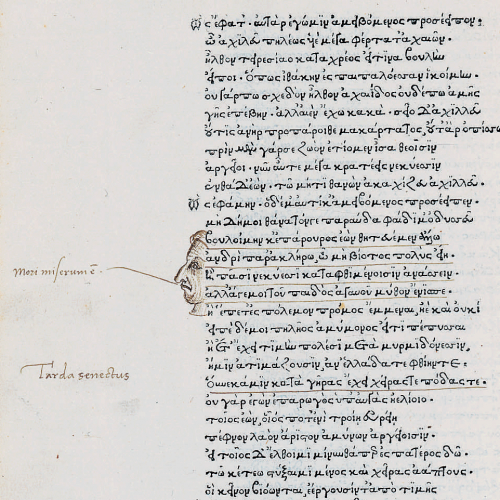

Démétrios Chalcondyle, Œuvres d’Homère

Au milieu du 14e siècle, les humanistes italiens se mirent à rechercher dans les bibliothèques les textes des auteurs de l’antiquité grecque et latine. En 1360, Leonzio Pilato, de Calabre, connu pour sa traduction d’Homère, vint enseigner le grec à l’université de Florence à la demande de son élève Boccace : ce fut la première chaire de grec créée en Occident.

Au 15e siècle, surtout après la chute de l’Empire byzantin, en 1453, les savants grecs du Péloponnèse et de Constantinople réfugiés en Italie jouèrent un rôle capital dans l’essor des études grecques. Démétrios Chalcondyle en fut un des plus éminents. Originaire d’Athènes, Chalcondyle arriva en 1449 à Rome, où il devint l’élève de Théodore Gaza, autre réfugié grec. Il enseigna ensuite à son tour la langue et la philosophie grecques à Pérouse, à Padoue, à Florence et à Milan. C’est à Florence qu’il établit le texte de l’édition princeps d’Homère, véritable exploit philologique.

Depuis 1465, les imprimeurs utilisaient des caractères grecs pour reproduire des citations dans des éditions latines, mais le premier livre imprimé entièrement en grec ne parut qu’en 1476 à Milan. Le Crétois Démétrios Damilas, qui en avait dessiné et gravé les caractères, fournit également la fonte utilisée pour l’édition d’Homère. Financée par les frères Nerlio, riches patriciens florentins, dont l’un, Bernardo, fut l’élève de Chalcondyle, l’impression se fit dans un atelier anonyme.

Le présent exemplaire fait partie des livres grecs cédés vers 1542 à François Ier par Gian Francesco Torresani d’Asola, beau-frère d’Alde Manuce et helléniste averti qui avait été associé à l’entreprise aldine pendant près de vingt ans. Il a été affirmé récemment que quatre cahiers de cet exemplaire, contenant la vie d’Homère attribuée à Plutarque, ont été utilisés par Alde Manuce comme modèle pour son édition de 1504. Ces cahiers comportent en effet des marques dans les marges qui renvoient aux pages correspondantes de l’aldine. Elles sont cependant lacunaires et on relève en outre dans cette dernière de nombreuses corrections et variantes qui, à deux exceptions près, ne figurent pas sur le prétendu modèle. Enfin, s’il est admis depuis longtemps qu’Alde copia l’édition florentine, on s’explique mal pourquoi il aurait eu recours à deux exemplaires, l’un pour le texte du pseudo-Plutarque, et l’autre pour le reste de l’édition. Il n’est donc pas sûr que l’Homère d’Asola soit celui d’Alde Manuce.

Ursula Baumeister

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Vers 1530-1550, le livre imprimé trouve sa forme actuelle, qui n’est plus une imitation du manuscrit. On note des évolutions propres à chaque pays, mais globalement le livre italien a la réputation d’être d’un aspect plus moderne, donc un modèle à imiter. Sur l’exemple d’Alde Manuce, qui a lancé l’in-8°, les petits formats se généralisent ; et puisque le livre est devenu portable, les habitudes de lecture vont s’en trouver modifiées.

Depuis la fin du 15e siècle apparaissent sur la première page les informations essentielles sur le livre imprimé – son « état civil ». Cette page de titre s’impose sous sa forme définitive dans le second tiers du 16e siècle. Elle comporte les éléments suivants : nom de l’auteur, titre, marque de l’imprimeur ou de l’éditeur, nom de l’imprimeur ou de l’éditeur, lieu et date de publication. Un troisième nom apparaît parfois sur la page de titre, celui du dédicataire, protecteur qui assume le rôle de garant auprès du lecteur. Le texte de la dédicace vient immédiatement après la page de titre ; il peut être suivi d’autres pièces liminaires, comme l’épître aux lecteurs et les pièces versifiées qui font l’éloge de l’auteur et de son œuvre. À la fin du siècle, avec l’essor de la gravure sur cuivre, apparaît le frontispice, qui précède la page de titre.

L’âne d’or d'Apulée

Composé au début du 2e siècle par Apulée (125-170), L’âne d’or (ou Les Métamorphoses) relate les aventures à rebondissements d’un jeune homme qui, trop curieux des mystères de la magie, se retrouve métamorphosé en âne, compagnon d’infortune d’une bande de brigands.

Le récit renferme la fable mythologique des amours de Psyché et Cupidon, dont c’est la plus ancienne occurrence écrite. L’histoire conte l’union surnaturelle d’une femme et d’un monstre, contrariée par la transgression d’un interdit qui conduit à la perte de l’époux puis à sa recherche à travers moult épreuves. Elle fournit la matrice du conte-type 425 décliné aux quatre coins du monde en de très nombreuses versions dont Le Serpentin vert (Mme d’Aulnoy) ou La Belle et la Bête (Mme Leprince de Beaumont).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

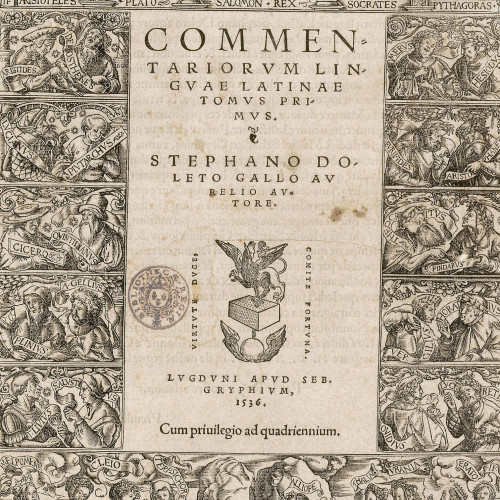

Commentariorum linguae latinae

La page de titre est désormais complète, avec la marque et la devise de l’imprimeur lyonnais Sébastien Gryphe précédant l’adresse et la date d’impression. L’encadrement gravé sur bois, figurant des portraits gravés d’Aristote, Platon, Salomon rex, Socrates, Pythagoras... d’après Holbein le Jeune a été utilisé dans d’autres impressions. De tels réemplois étaient courants, et l’on pouvait ainsi juger bon d’évoquer les auteurs antiques dans des contextes très différents.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Du point de vue typographique, les livres gagnent en lisibilité par la disparition progressive des abréviations et des ligatures que permet la diffusion progressive du caractère romain.

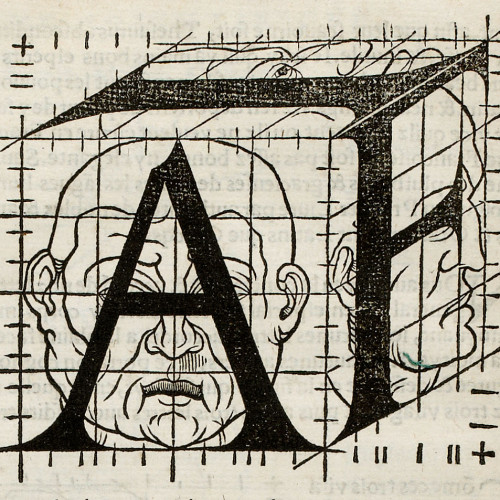

Ce siècle produit plusieurs études théoriques sur la forme des lettres, qui se fondent sur la géométrie et les proportions du corps humain, comme le De divina proportione de Luca Pacioli (Venise, 1509), l’Underweysung der Messung de Dürer (Nuremberg, 1525) et le Champ fleury de Geoffroy Tory (Paris, 1529).

© BnF - Éditions multimédias

Le Champ fleury de Geoffroy Tory

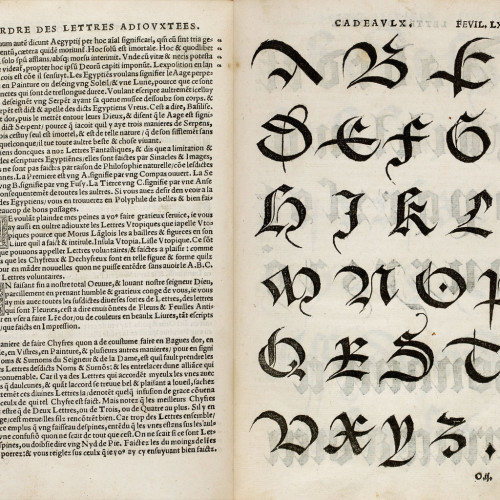

Les textes en caractères latins s’impriment dans quatre familles de caractères : gothique, romain, italique et civilité. Leur usage n’est pas sans relation avec les catégories éditoriales des textes publiés.

La Fraktur (qui sert à imprimer les textes allemands jusqu’au début du 20e siècle) et l’écriture des textes flamands et néerlandais dérivent des caractères gothiques, lesquels, en France, sont progressivement remplacés par les romains dans le premier tiers du siècle, d’abord pour l’édition humaniste puis pour le reste des textes. Ils s’y maintiennent néanmoins dans certains ouvrages juridiques et liturgiques, ainsi que dans les livres d’heures et la littérature « populaire » et cohabitent longtemps avec les caractères romains.

Les caractères romains, apparus en Italie en 1465, arrivent en France peu après : on les utilise d’abord pour imprimer les productions des humanistes en latin, puis les textes français à partir de 1519. En Allemagne, les romains sont réservés aux textes antiques en latin et aux langues étrangères.

L’italique est un caractère romain penché, qui permet une impression serrée du texte, donc une réduction du format du livre. C’est Alde Manuce qui le fait dessiner à Venise en 1501, et ce caractère fait le succès de sa collection de classiques de poche.

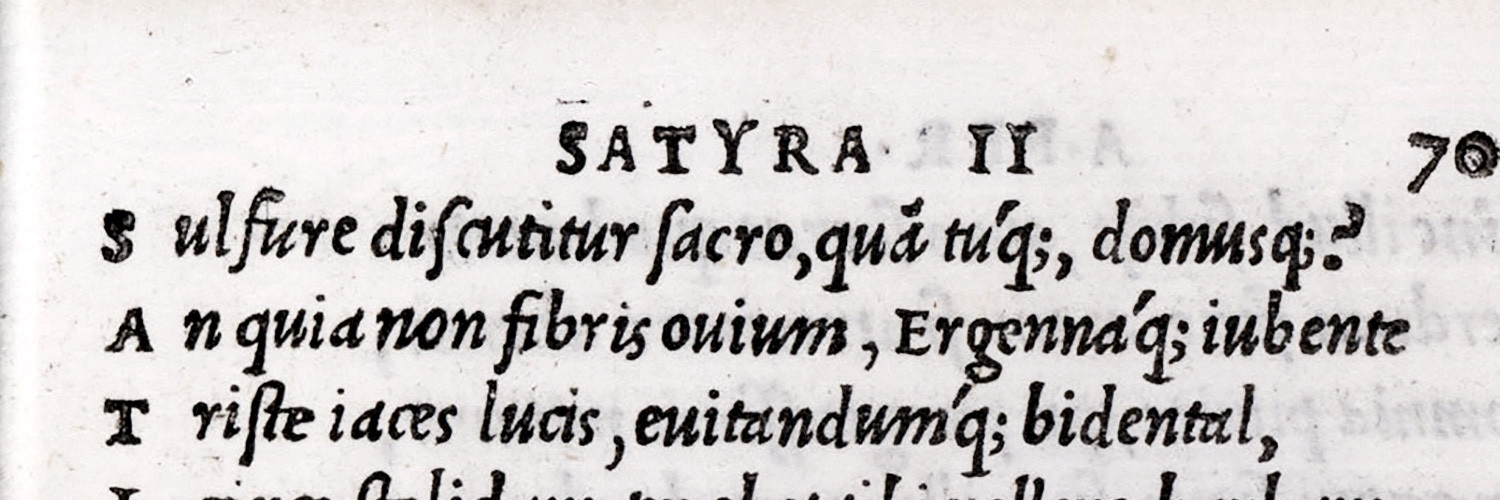

Satires de Juvénal

L’éditeur humaniste italien Alde Manuce s’est attaché le premier à favoriser la redécouverte des auteurs anciens, profitant de la présence en Italie d’érudits grecs exilés depuis la chute de Byzance en 1453. Il édite ses textes dans un petit format portatif, l’octavo, nouveauté rendue également possible par l’invention du caractère italique, dessiné par Francesco Griffo. Le texte est débarrassé de tout commentaire qui viendrait gêner sa lecture, et mis en page très sobrement, avec seulement des initiales détachées en début de ligne. Un lecteur a laissé la trace émouvante de ses annotations manuscrites, renforçant le caractère intime de ces pages.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

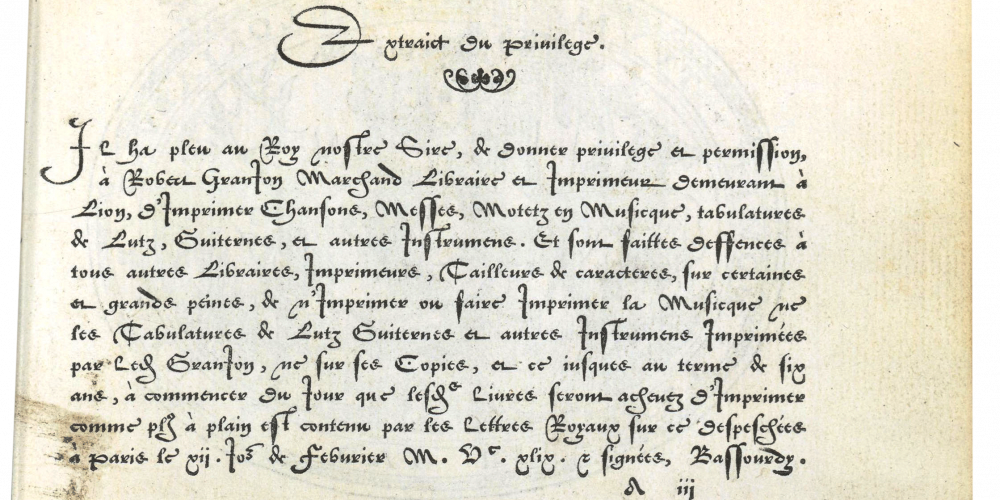

Le quatrième type de caractères, dits « de civilité » parce qu’ils seront abondamment employés pour l’impression de La Civilité puérile d’Erasme, est inventé à Lyon par Robert Granjon en 1557, à l’imitation de l’écriture cursive. Il se veut français, par opposition au romain et à l’italique. En ce qui concerne les caractères non latins, c’est à Venise qu’on en trouve d’abord la plus grande variété. On y imprime en latin, en italien, en grec, en hébreu, mais aussi en arménien et en glagolitique (l’ancien alphabet slave). Alessandro Paganini y publie un Coran en arabe en 1538.

Privilège en caractères de civilité, page de dédicace

Le quatrième type de caractères, dits « de civilité » parce qu’ils servent à imprimer La Civilité puérile d’Erasme, est inventé à Lyon par Robert Granjon en 1557, à l’imitation de l’écriture cursive. Il se veut français, par opposition au romain et à l’italique.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le Cose volgari di messer Francesco Petrarcha

À partir de la fin du 15e siècle, Venise devient la capitale européenne de l’imprimerie naissante grâce à des imprimeurs qui participent activement au mouvement humaniste en rééditant des textes de l’Antiquité. Au milieu du 16e siècle, 100 à 150 presses y sont actives en même temps, chacune faisant vivre en moyenne une dizaine d’hommes et leurs familles.

Le tournant décisif dans la mise en texte du livre moderne a lieu à Venise, chez Alde Manuce, lorsque Pietro Bembo édite Le cose volgari de Pétrarque (1501) et les Terze rime de Dante (1502). Il introduit alors de nouveaux signes de ponctuation, ainsi que l’apostrophe et l’accent grave, ce qui facilite la compréhension de la langue vulgaire.

On doit aussi à Alde Manuce et ses fils, qui poursuivent son œuvre, d’avoir répandu la littérature grecque en l’imprimant sous la forme de volumes si petits et vendus à un prix si compétitif, qu’on a pu prétendre qu’ils avaient inventé le livre de poche.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

À la fin du siècle, l’Église encourage l’édition d’ouvrages liturgiques et de dévotion en langues orientales : ainsi naissent des imprimeries spécialisées, à Padoue et à Rome, notamment la Typographie Médicéenne fondée en 1584 qui imprime en arabe (un alphabet et une grammaire en 1592, Avicenne en 1593) et en syriaque (des missels).

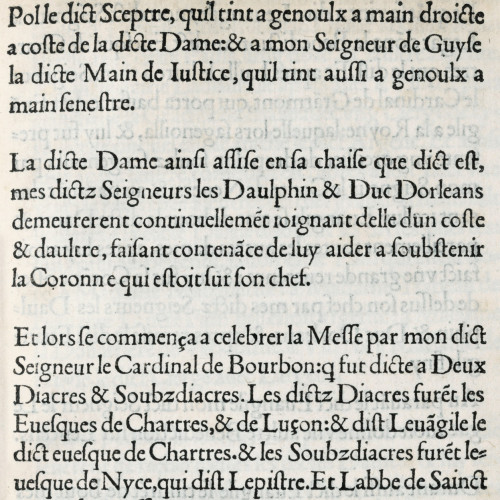

L’apparition de la cédille en français

Après la publication du Champ fleury, Tory se rapproche de la cour en éditant une petite série d’occasionnels commémorant les nombreux événements royaux qui se succèdent de 1530 à 1531. Le libraire apporte un grand soin graphique à ces réalisations de prestige. C’est visible dans la typographie de ce livret qui décrit le sacre de la reine Éléonore en 1531. Non seulement Tory obtient pour cette plaquette la primeur d’un nouveau caractère, le gros romain aldin tout récemment gravé par son ami Simon de Colines, mais il y introduit un caractère exogène, emprunté sans doute à une fonte espagnole, le premier ç de la langue française, visible ici à la première et à la quatrième ligne du troisième paragraphe (« commença » et « Luçon »). Tantôt trop haut, tantôt trop bas, le nouveau venu n’a pas le bon format. Mais il dote le français d’une forme graphique appelée à se pérenniser.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le tournant décisif dans la mise en texte du livre moderne a lieu à Venise, chez Alde Manuce, lorsque Pietro Bembo édite Le cose volgari de Pétrarque (1501) et les Terze rime de Dante (1502).

Il introduit alors de nouveaux signes de ponctuation, ainsi que l’apostrophe et l’accent grave, ce qui facilite la compréhension de la langue vulgaire en réduisant l’écart entre la prononciation de la langue et sa forme écrite. L’imprimerie contribue de fait à la codification de la langue.

Pour le français, Geoffroy Tory propose de son côté la cédille (Champ Fleury en 1529). Etienne Dolet entreprend peu après de codifier les usages typographiques dans un opuscule où il traite tout à la fois de la ponctuation, des accents et de la manière de bien traduire (Lyon, 1540).

De nouveaux dispositifs apparaissent et s’instaurent durablement, qui facilitent le repérage et la navigation dans le livre, tels que la pagination ou la foliotation des volumes, la mise en place de titres courants, les manchettes (annotations en marge). Dans les livres les plus copieux, la présence nouvelle d’index permet une lecture discontinue.

Enfin, l’illustration du livre évolue. Les exemplaires de luxe, imprimés sur vélin, sont encore régulièrement enluminés. Cependant le procédé le plus courant est la reproduction mécanique des images grâce à la technique de la gravure sur bois qiu se perfectionne au 16e siècle et contribue au succès des ouvrages documentaires, littéraires et religieux.

Dans la seconde moitié du siècle, on emploie de plus en plus la gravure sur cuivre, plus fine et plus précise : cependant les plaques de cuivre ne pouvant pas être insérées dans la forme, contrairement aux bois gravés, les illustrations sont le plus souvent imprimées à part et regroupées en cahiers.

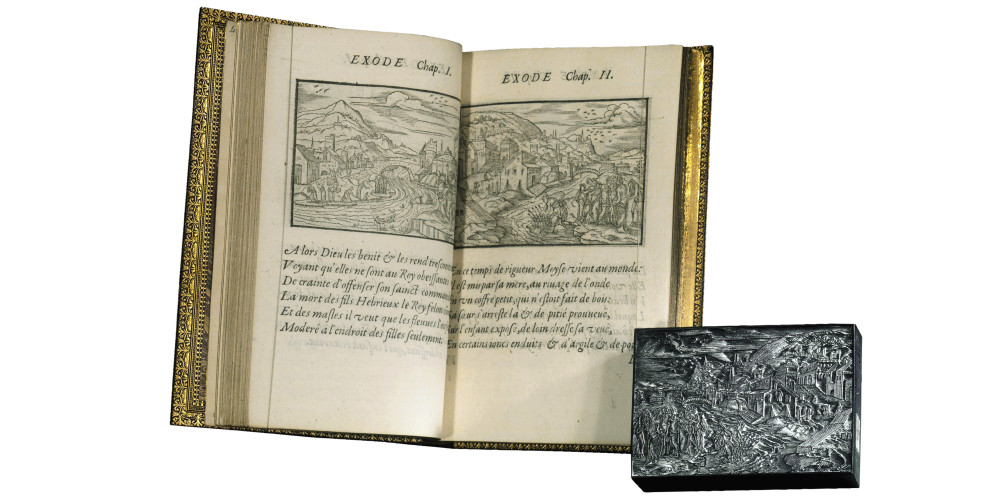

Illustration pour L’Exode

La technique de la xylographie (du grec xulon : bois et graphein : écrire), longtemps utilisée pour la décoration des étoffes est antérieure de plusieurs siècles à l’invention de l’imprimerie en caractères mobiles de Gutenberg. Cette technique consiste à appliquer une feuille de papier sur la partie saillante et encrée d’une plaque de bois gravé, puis à la tamponner avec un frotton.

Au 14e siècle, la xylographie est notamment utilisée pour l’impression des images pieuses et des cartes à jouer. Cette technique survivra à la concurrence de l’imprimerie et conservera notamment un usage dans la décoration du livre.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Peu à peu l’esthétique du livre se modernise et emprunte à des grammaires ornementales nouvelles. Les pages de titre sont de bons indicateurs de cette évolution, avec les encadrements où fleurissent colonnes, chapiteaux, frises et médaillons.

Lien permanent

ark:/12148/mmbs03bc8zbpb