Dans Une vieille maîtresse (1851), Marigny, marié à une jeune aristocrate, succombe au charme mystérieux de son ancienne maîtresse, l’Espagnole Vellini. Le roman s’inscrit dans la vogue de l’espagnolisme par l’exaltation d’une Espagne de colifichet, à la fois violente et sensuelle, catholique et superstitieuse, mais le voyeurisme de certaines scènes offusque les contemporains de l’auteur.

Vous utilisez actuellement la version mobile de cette page.

Passer à la vue desktop

Vous utilisez actuellement la version desktop de cette page.

Passer à la vue mobileJules Barbey d’Aurevilly

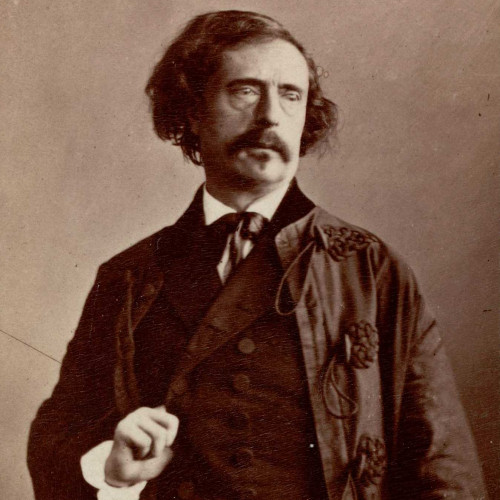

Homme de tous les paradoxes, Barbey d’Aurevilly est un écrivain en marge de son siècle. Catholique monarchiste aux mœurs de dandy, il heurte les valeurs bourgeoises et républicaines. Critique littéraire, il défend les écrivains maudits comme Baudelaire et vilipende les écrivains en place comme Hugo ou Zola. Dans ses romans et ses nouvelles, extrêmement stylisés, Barbey d’Aurevilly peint les turpitudes de l’âme humaine, invoquant, pour se justifier, un rôle de repoussoir aux scènes scabreuses et sataniques qu’il couche sur le papier.

Barbey d’Aurevilly

Barbey d’Aurevilly (1808-1889) est surtout connu pour son recueil de nouvelles sulfureuses, Les Diaboliques (1874). Ses romans et nouvelles, qui dépeignent « ces obscurs replis entortillés et redoublés de l'âme humaine », choquent ses contemporains. Monarchiste rigoriste aux mœurs de dandy, il est critiqué de toutes parts et dira lui-même « les groupes littéraires ne me tentent pas, je ne suis ni au-dessus ni au-dessous, je suis à côté ». Polémiste virulent, il a commenté la politique et la production littéraire de son siècle dans de nombreux journaux (Le Globe, Le Constitutionnel, La Revue de Paris, La Presse…). Il reçoit dans son appartement la jeune garde des écrivains, Paul Bourget, Léon Bloy, Joris-Karl Huysmans… Sainte-Beuve, Théophile Gautier et Charles Baudelaire l'admirent. Anticonformiste et antimoderne, Barbey d’Aurevilly tombe quelque peu dans l’oubli au 19e siècle. L’inspiration catholique de ses écrits apparaît de plus en plus obscure au lectorat déchristianisé du 21e siècle.

Bibliothèque nationale de France

Barbey d’Aurevilly

Caricature de Jules Barbey d’Aurevilly par Lhéritier.

Barbey d’Aurevilly (1808-1889) est surtout connu pour son recueil de nouvelles sulfureuses, Les Diaboliques (1874). Ses romans et nouvelles, qui dépeignent « ces obscurs replis entortillés et redoublés de l'âme humaine », choquent ses contemporains. Monarchiste rigoriste aux mœurs de dandy, il est critiqué de toutes parts et dira lui-même « les groupes littéraires ne me tentent pas, je ne suis ni au-dessus ni au-dessous, je suis à côté ». Polémiste virulent, il a commenté la politique et la production littéraire de son siècle dans de nombreux journaux (Le Globe, Le Constitutionnel, La Revue de Paris, La Presse…). Il reçoit dans son appartement la jeune garde des écrivains, Paul Bourget, Léon Bloy, Joris-Karl Huysmans… Sainte-Beuve, Théophile Gautier et Charles Baudelaire l'admirent. Anticonformiste et antimoderne, Barbey d’Aurevilly tombe quelque peu dans l’oubli au 19e siècle. L’inspiration catholique de ses écrits apparaît de plus en plus obscure au lectorat déchristianisé du 21e siècle.

Bibliothèque nationale de France

Jules Barbey d’Aurevilly

Dandy monarchiste et catholique, Barbey d'Aurevilly défraie la chronique parisienne par ses excentricités et ses ouvrages. Émile Lévy le peint ici, élégant et hautain, dans son rôle de « connétable des lettres ». Barbey d’Aurevilly se décrit ainsi : « Je travaille beaucoup, je suis un stylite, un fakir de solitude. »

Dans ce portrait de 1881, Barbey d’Aurevilly pose debout, droit, le regard sévère. Sa main gauche est posée sur la hanche, sa main droite tient vraisemblablement une canne. Il est vêtu de manière élégante, vêtement noir et jabot à dentelle, représentant le dandy par excellence. Derrière lui, une lourde tenture de velours sombre. En haut à droite, le blason de sa famille. En bas à droite, la signature du peintre : « à Barbey d’Aurevilly, son ami Emile Levy, 1881 ».

© GrandPalaisRmn (Château de Versailles) / Franck Raux

Jules Barbey d’Aurevilly

Portrait de Barbey d’Aurevilly en frontispice d’une édition de 1918 de Poussières, recueil de ses poésies complètes. Le dessin est de L. Ostrowski.

Bibliothèque nationale de France

Une vieille maîtresse

Une variété dans l’amour

Illustration de Félix Buhot pour Une vieille maîtresse de Barbey d’Aurevilly : une variété dans l’amour.

Avant son mariage, Ryno raconte à la grand-mère d’Hermangarde, la marquise de Flers, sa jeunesse dissolue et sa rencontre avec la muchacha Vellini. Par cette marque de confiance, il veut lui prouver que c’est du passé et qu’il sera fidèle à Hermangarde.

« C’est au plus épais de cette vie excessive que je rencontrai Vellini. Je revenais de Bade en 18.. à la fin de l’été. J’y avais passé le temps comme on l’y passe quand on a le goût des femmes et du jeu. J’y avais été très heureux de toutes les manières. Rien ne manquait à ma gloire de jeune homme et vous savez, marquise, de quels éléments cette gloire est faite. J’étais alors dans la disposition lassée qui est la suite des plaisirs violents. J’éprouvais les mortes langueurs du dégoût. Je ne pensais pas qu’une passion viendrait me tirer du gouffre ou j’avais roulé d’excès en excès. D’ailleurs j’avais déjà aimé. […] Un soir, — en sortant de l’Opéra, — je rencontrai un de mes nombreux amis de cette époque qui m’invita à souper pour le lendemain. C’était le comte Alfred de Mareuil que vous avez connu et qui est mort en duel, il y a cinq ans. De Mareuil était très riche comme vous savez, et c’était l’un des plus aimables et des plus spirituels vicieux de Paris. Il revenait d’Espagne, et je ne l’avais pas vu depuis son retour. Il me dit qu’il avait rapporté de son voyage une foule de curiosités qu’il désirait me faire admirer. — L’une des plus rares, — ajouta-t-il en riant, — est une Malagaise : la plus capricieuse Muchacha qui ait jamais renvoyé au soleil son regard de feu. »

Barbey d'Aurevilly, Une vieille maîtresse.

Bibliothèque nationale de France

Ryno et Hermangarde

Illustration de Félix Buhot pour Une vieille maîtresse de Barbey d’Aurevilly : Ryno et Hermangarde.

Bibliothèque nationale de France

La blanche Caroline

Illustration de Félix Buhot pour Une vieille maîtresse de Barbey d’Aurevilly : la blanche Caroline.

Des matelots racontent la légende de la « blanche Caroline », un fantôme qui hante la région de Carteret, en Normandie, suite à un naufrage. Ce fantôme blanc annonce la scène où Hermangarde, après avoir vu les ébats de son mari et de la Vellini, traverse la région de nuit, tel un spectre.

« — Ah ! la Caroline ! ma gentille dame, — dit l’ancien matelot de Suffren, mettant magistralement les mains dans les poches de son paletot de molleton bleu usé et se balançant sur ses jambes, arquées en pinces de homard, comme s’il avait senti le roulis de la mer sous ses pieds, — la Caroline ! c’était un brick de guerre, comme celui-ci, qui relâcha, il y a bien longtemps, dans notre havre. […] Ce brick sortait des mers du Nord et était Danois. II y avait à bord une fillette que j’ai vue deux fois avec les officiers à l’auberge du Marsouin qui fume au haut de la rue de Carteret, où ils venaient faire leurs sabbats de rhum et d’eau-de-vie et de cartes à jouer, pendant qu’on réparait les avaries de ce pauvre brick, à la même place que celui-ci. […] Je la vois toujours, figurez-vous, ma belle dame, une enfant de seize ans, délicate comme une perle fine, et blanche comme un albatros ; un chef-d’œuvre du bon Dieu, quoi ! […]

— Ah ! quelle horreur ! — fit madame de Marigny révoltée. — Et à quel endroit de la côte ont-ils, les monstres ! enterré cette malheureuse jeune fille ?

— C’est ce qu'on ignore, dit le père Griffon. Cette nuit-là, les douaniers dirent qu’ils n’avaient rien entendu ni rien vu dans les grèves, mais si de pauvres gens y avaient caché un ballot de contrebande, les sacrés gabelous seraient bien sortis de leurs maudits trous de blaireau ! Moi et bien d’autres que moi, nous avons longtemps cherché la place où ils l’avaient ensablée. Nous n’avons jamais pu rien découvrir. Voilà pourquoi, dit monsieur le Curé, elle revient, à certaines époques de l’année, demander une tombe en terre sainte. Pour ce qui est du brick qui s’appelait comme elle, il mit à la voile et partit par la marée du lendemain. On n’en a jamais entendu parler. »

Barbey d'Aurevilly, Une vieille maîtresse.

Bibliothèque nationale de France

« La force de ton âme t’abuse, Ryno, — fit-elle avec une foi désespérée, — si tu crois à des adieux éternels. Tu me reviendras ! Je te le dis sans frémissement de joie, sans orgueil, sans triomphante jalousie : tu passeras sur le cœur de la jeune fille que tu épouses pour me revenir. »

Jules Barbey d’Aurevilly, Une vieille maîtresse, 1851

La chouannerie normande ou les romans de l’expiation

« Peindre le cœur de l’homme aux prises avec le péché », telle est la tâche que s’assigne Barbey d’Aurevilly. Il choisit comme cadre son Cotentin natal, fief des Chouans qui se battirent contre la Révolution française. Un abbé, qui porte sur son visage les marques de ce combat, fascine Jeanne, qu’on retrouve noyée à la fin de l’Ensorcelée. Dix ans plus tard, dans Le Chevalier Des Touches, Barbey d’Aurevilly romance la vie de ce royaliste qui a réellement existé. Construction narrative complexe et style surchargé caractérisent ces romans de l’expiation, auxquels peut s’ajouter Un prêtre marié.

La maison maudite

Illustration de Félix Buhot pour L’Ensorcelée de Barbey d’Aurevilly : La maison maudite.

Bibliothèque nationale de France

Lui, sous ce masque de cicatrices, il gardait une âme dans laquelle, comme dans cette face labourée, on ne pouvait marquer une blessure de plus. Jeanne eut peur, elle l’a avoué depuis, en voyant la terrible tête encadrée dans ce capuchon noir ; ou plutôt non, elle n’eut pas peur : elle eut un frisson, elle eut une espèce de vertige, un étonnement cruel qui lui fit mal comme la morsure de l’acier.

Jules Barbey d’Aurevilly, L’Ensorcelée, 1852

Les Diaboliques

Les Diaboliques sont six histoires de passions sulfureuses, qui mènent aux pires avilissements si ce n’est à la mort. Barbey d’Aurevilly et son éditeur sont inculpés pour outrage à la morale et aux bonnes mœurs, et les ouvrages sont saisis.

Le Plus Bel Amour de Don Juan

Illustration de Maurice Marodon pour une édition de 1905 des Diaboliques de barbey d’Aurevilly : « Le Plus Bel Amour de Don Juan ».

En légende de l’image : « Ils étaient superbes en s’éloignant ainsi, sous les rayons du soleil de midi. »

Bibliothèque nationale de France

Le Bonheur dans le crime

Illustration de Maurice Marodon pour une édition de 1905 des Diaboliques de barbey d’Aurevilly : « Le Bonheur dans le crime ».

En légende de l’image : « Il se promenait souvent à chavel, avec Hauteclaire. »

Bibliothèque nationale de France

À un dîner d’athées

Illustration de Maurice Marodon pour une édition de 1905 des Diaboliques de barbey d’Aurevilly : « Le Rideau cramoisi ».

En légende de l’image : « Ce fut là qu’elle commença de produire sur les hommes ces effets d’acharnement… »

Bibliothèque nationale de France

Bien entendu qu’avec leur titre de Diaboliques, elles n’ont pas la prétention d’être un livre de prières ou d’Imitation chrétienne… Elles ont pourtant été écrites par un moraliste chrétien, mais qui se pique d’observation vraie, quoique très hardie, et qui croit — c’est sa poétique, à lui — que les peintres puissants peuvent tout peindre et que leur peinture est toujours assez morale quand elle est tragique et qu’elle donne l’horreur des choses qu’elle retrace.

Jules Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, préface, 1874

Un journaliste virulent

Entre 1832 et 1887, Barbey d’Aurevilly a rédigé plus d’un millier d’articles pour la presse, qu’il a rassemblés en volumes sous le titre de Les Œuvres et les Hommes (1860-1895). Polémiste haut en couleurs, prophète de la décadence, il analyse et déplore la politique de son temps, critique la démocratisation de la culture, exècre George Sand, Mérimée, Zola et bien d’autres… Il laisse derrière lui une importante œuvre de critique littéraire.

Barbey d’Aurevilly

Caricature de Barbey d’Aurevilly, illustration de périodique. Image tirée de la revue satirique La Foire aux sottises, n° 5, jeudi 17 septembre 1868.

© Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris, CC0

Oubli et réhabilitation

Barbey d’Aurevilly, surnommé le « connétable des lettres », reçoit dans son appartement un aréopage de jeunes écrivains, Bloy, Huysmans, Bourget… Au 20e siècle, il tombe dans l’oubli, excepté pour la frange des auteurs catholiques, tels Maurras et Bernanos. Son entrée dans la Pléiade en 1964 a contribué à sa réhabilitation. Aujourd’hui, on apprécie ses lettres écrites « à la volée » et destinées à son ami libraire Trébutien, causeries enlevées qui radiographient la société du 19e siècle.

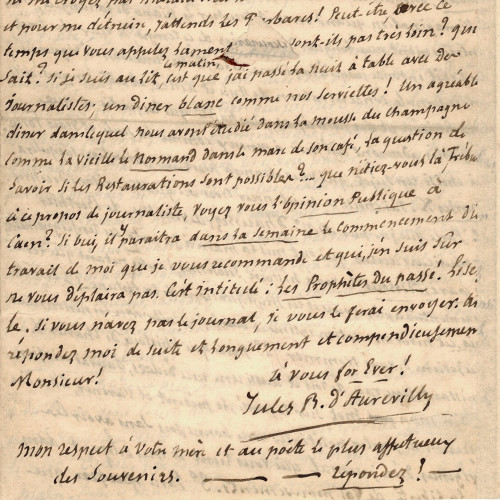

Lettre de Barbey d’Aurevilly à Guillaume-Stanislas Trébutien

Lettre de Barbey d’Aurevilly à Guillaume-Stanislas Trébutien, décembre 1849.

Bibliothèque nationale de France