La naissance de l’opéra français

Bibliothèque nationale de France

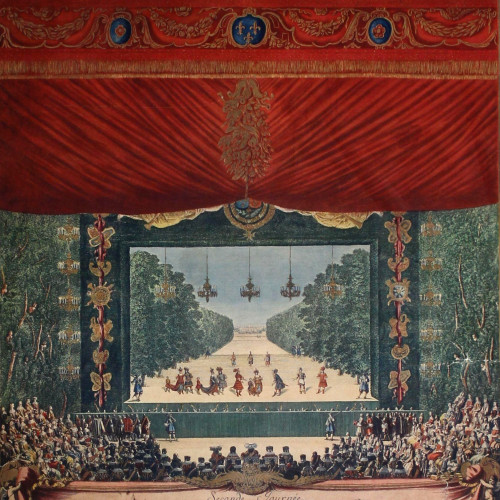

Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus, pastorale en trois actes de Lully sur un livret de Molière et Philippe Quinault, 1672

Cette pastorale en trois actes et un prologue a été composée par Jean-Baptiste Lully, sur un livret de Molière et Quinault. Elle fut représentée pour la première fois lors de l’inauguration de l’Académie Royale de Musique à Paris en novembre 1672.

Bibliothèque nationale de France

L’Académie d’opéra de Pierre Perrin : sous le signe de la pastorale

Martin Engelbrecht, Masque en habit de berger, vers 1750

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La pastorale est consubstantielle à l’opéra naissant : tous les premiers opéras jusqu’à Cadmus et Hermione sont des pastorales. Le monde des bergers et ses topoï que sont le chant des oiseaux ou le murmure des eaux se prête en effet par essence à la musicalisation. Dans cette perspective, on comprend que dans cette histoire de la naissance de l’opéra français, pour faire accepter au public français la convention de la continuité musicale, la pastorale ait joué un rôle décisif.

Frontispice de Pomone, livret de Perrin, musique de Cambert, chorégraphie de Beauchamps, machines du Marquis de Sourdéac

Illustration de la scène 5 de l’acte I : Flore, déesse des fleurs et Pomone, déesse des fruits, tendent malicieusement à Faune et au dieu des jardins qui les courtisent des couronnes parodiques l’une de chardons, l’autre d’épines. Dans le livret c’est Flore seule qui devrait couronner les deux hommes tandis que Pomone, qui est seule courtisée, « se cache pour les observer, et pour en rire ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

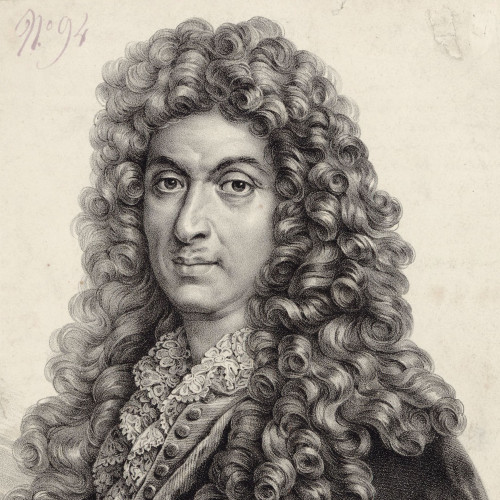

Le privilège de Lully

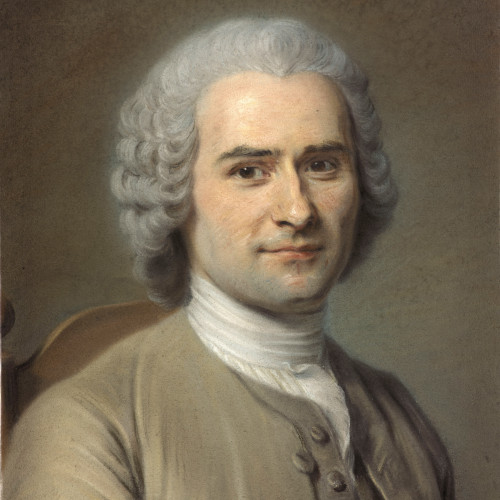

Jean-Baptiste Lully (1632 - 1687) par Chabert

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le premier opéra de Lully, Quinault (et Molière malgré lui)

Le 11 novembre 1672, Lully crée son premier opéra, Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus, une pastorale en forme de pot-pourri composée en grande partie d’extraits de comédies-ballets cousus ensemble dans l’urgence par Philippe Quinault. Sont repris notamment des extraits du Bourgeois Gentilhomme, de la Pastorale comique, le troisième intermède des Amants magnifiques, le dernier intermède de Georges Dandin. Le prologue métathéâtral forme un diptyque : dans la scène inaugurale, Quinault et Lully reprennent la scène du vendeur de livres du Ballet des Nations du Bourgeois gentilhomme. Cette mise en abyme du nouveau public de l’opéra, incité à acheter le livret, est très habile de la part de l’homme d’affaires qu’est Lully.

Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus, pastorale en trois actes de Lully sur un livret de Molière et Philippe Quinault, 1672

Cette pastorale en trois actes et un prologue a été composée par Jean-Baptiste Lully, sur un livret de Molière et Quinault. Elle fut représentée pour la première fois lors de l’inauguration de l'Académie Royale de Musique à Paris en novembre 1672.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La tragédie en musique

Habit d’Hermione qui a servi dans l’opéra Cadmus et Hermione

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

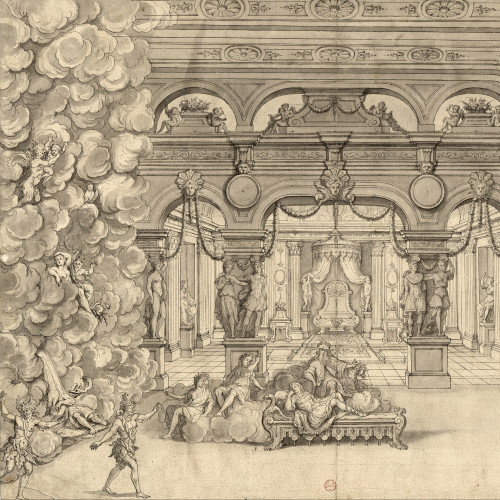

D’après Jean Berain, décor pour Cadmus et Hermione, tragédie en musique de Jean-Baptiste Lully sur un livret de Philippe Quinault, créée en 1673

Le dernier acte de cette première tragédie en musique se déroule « dans le palais que Pallas a préparé pour les noces de Cadmus et d’Hermione ». À la dernière scène, « les cieux s’ouvrent, et tous les dieux paraissent », conduits comme il se doit par l’Hymen, reconnaissable à son flambeau. Paraît ensuite Comus, dieu des festins, accompagné d’Hamadryades « avec des corbeilles pleines de fruits ». Entourés de musiciens et de musiciennes suspendues dans les airs, « des Amours font descendre du ciel, sous une espèce de petit pavillon, les présents des dieux » : « ce mélange de chants et de danses forme une réjouissance générale, qui achève la fête des noces de Cadmus et d’Hermione ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Atelier de Jean Berain, Atys, tragédie en musique de Jean-Baptiste Lully sur un livret de Philippe Quinault, créée en 1676

Quatrième tragédie en musique de Lully et Quinault, Atys fut créé à Saint-Germain-en-Laye le 10 ou le 12 janvier 1676. À l’acte III, le héros éponyme se lamente sur son amour impossible pour la nymphe Sangaride, dont le roi Célénus a demandé la main. Demeuré seul en son « Palais de grand sacrificateur de Cybèle », Atys se voit plongé dans le sommeil par cette déesse qui entend, grâce à ce subterfuge, lui avouer l’amour qu’elle lui porte. « Le théâtre change, et représente un antre entouré de pavots et de ruisseaux » : le Sommeil paraît, accompagné de Songes agréables révélant à Atys les sentiments de Cybèle, puis de Songes funestes qui le menacent « s’il méprise son amour, et s’il ne l’aime pas avec fidélité ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Provenance

Cet article a été publié à l’occasion de l’exposition Molière en musiques, présentée à la bibliothèque-musée de l’Opéra du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023.

Lien permanent

ark:/12148/mmmq4j20gn0p8