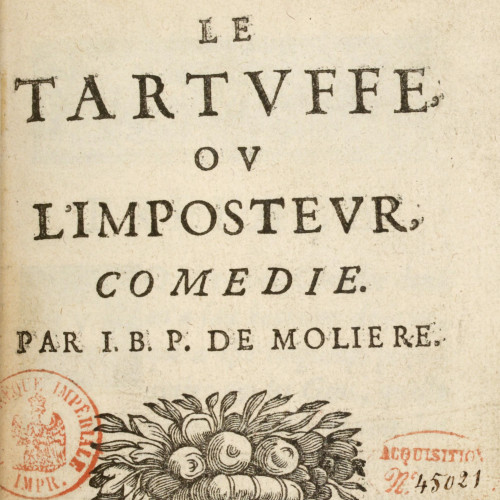

Le Tartuffe ou L’Imposteur

Bibliothèque nationale de France

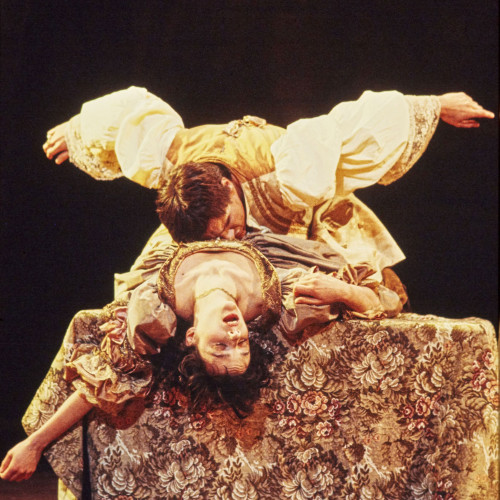

Mr De VIgny et Mlle de Vienne dans Le Tartuffe de Molière

Tartuffe ou l’idéologue du pouvoir

Tartuffe a été, dès l’origine, un enjeu de pouvoir et il l’est resté au point de devenir le texte de référence pour la question.

« Tout Molière est intéressant, magnifique, merveilleux, mais si nous parlons d’urgence, alors parlons de Tartuffe en effet. Tartuffe est toujours urgent quelque part dans le monde. La pièce l’était quand elle a été créée, elle l’est toujours, plus que jamais je dirai. Il y a des pièces universelles dont l’urgence n’est que littéraire, éducatrice ou civilisatrice mais des pièces comme celle-ci, aussi brûlantes, aussi courageuses, il n’y en a pas beaucoup dans le répertoire français.

Il y a tout dans Tartuffe : la prise de pouvoir sous l’égide de la bannière noire de Dieu, le vol, le viol, le rapt d’une famille, l’envahissement d’une maison. La pièce n’a pas pris une ride. […] Mais Tartuffe est vraiment une œuvre de combat, une œuvre politique, profondément politique. Molière attaque les bigots, défend les femmes et il montre à quel point elles ont à craindre des bigots. […] Pour Tartuffe, Molière a risqué sa liberté, sa réputation, sa tranquillité en tout cas. Sans parler de la façon dont il a été ensuite vilipendé : si le roi avait basculé ce jour-là, Molière ne s’en serait pas remis. »

Ariane Mnouchkine

Bibliothèque nationale de France

Cinq ans de luttes

5 février 1669 : un triomphe de plus pour Molière, à l’occasion de la première représentation publique autorisée du Tartuffe. Mais ce triomphe prend une saveur particulière, tant la pièce aura connu une gestation difficile. En effet, la comédie, qui s’est appelée tantôt L’Hypocrite, tantôt L’Imposteur et finalement Le Tartuffe, a été successivement défendue de représentation par le roi, interdite par ordre de police émanant du pouvoir civil et prohibée par le pouvoir religieux, en la personne de l’archevêque de Paris, « sous peine d’excommunication ».

Condamnation du jansénisme

Le jansénisme est un courant important dans l’histoire du catholicisme, car il remet en cause une croyance absolue : la grâce divine. C’est une doctrine radicale, qui se caractérise par sa vision pessimiste de l’homme : sans le secours divin, l’homme n’est capable que du mal. Il s’oppose à l’idée défendue par la doctrine catholique dominante selon laquelle tous les hommes peuvent être sauvés par la grâce de Dieu. En France, deux personnes diffusent principalement le jansénisme : le prêtre Antoine Arnauld et sa sœur Angélique qui dirige l’abbaye de Port-Royal.

Le 31 mai 1653, soutenu par les évêques français, le pape Innocent X condamne le jansénisme car il est jugé trop dur et radical. Il interdit la diffusion et la publication de ses thèses. Il impose un formulaire d’obéissance aux prêtres et à tous ceux qui enseignent : les thèses jansénistes sont officiellement condamnées. Arnauld doit se cacher pendant un temps, d’autres partent en exil aux Pays-Bas. La Paix de l’Église, signée en 1669, apaise la querelle pendant dix ans.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Louis XIV au camp devant Lille donnant aux comédiens françois la permission de jouer le Tartuffe à Paris

La scène se passe en Flandre, devant la ville de Lille, après que la Compagnie du Saint-Sacrement et les autorités de police ont fait interdire la pièce en l’absence du roi. Dans ce second placet (ou requête) présentée au roi le 6 août 1667 par de La Thorillière et de La Grange, comédiens du roi, Molière lui demande fort adroitement la permission de jouer une version encore remaniée de sa pièce et de pouvoir ainsi continuer à « faire rire le monarque qui fait trembler toute l’Europe ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Cinq ans se sont écoulés entre la représentation privée unique donnée en mai 1664 dans le cadre des Plaisirs de l’Ile enchantée, première des gigantesques fêtes de cour qui marqueront le début du règne de Louis XIV, et la création publique de février 1669. Cinq ans au cours desquels Le Tartuffe aura connu des transformations profondes, passant de trois à cinq actes, au travers d’une série de modifications destinées à contourner les obstacles que posent les interdictions. Cinq ans qui auront vu se dérouler une bataille ayant pour enjeu la latitude d’expression accordée, dans un royaume chrétien, au discours public sur la religion. Cinq ans qui auront amené Molière à prendre position, par le biais de placets au roi et de la préface qu’il joindra à sa pièce, et de faire entendre ainsi une série d’idées fortes sur le rôle du théâtre dans la société et sur les mécanismes de l’hypocrisie religieuse. Cinq ans qui auront par moments mis en danger la santé économique, voire la survie de la troupe.

Une attaque en règle contre la religion

Il est vrai que la pièce que Molière propose à son public de la cour et de la ville n’a rien d’anodin. Dans ses diverses versions, elle raconte comment un dévot (sous ce terme il faut entendre un chrétien sincère et engagé dans la foi religieuse) accueille auprès de lui un directeur de conscience, lequel prend un tel ascendant qu’il en vient à se voir offrir en mariage la jeune fille de la famille, tout en tentant de s’emparer de la maîtresse de maison. Dans la version finale de la pièce, le directeur de conscience, dénommé Tartuffe (selon un terme qui évoque l’hypocrisie), parvient même à s’emparer des biens d’Orgon (c’est le nom de son protecteur) et à le faire jeter en prison, avant que ses plans ne soient ruinés par l’intervention du pouvoir royal.

Le Tartuffe ou L'imposteur de Molière

L’apparition de mises en scène fondées sur la dramaturgie a eu un effet libérateur sur la manière de monter le répertoire de Molière. Chacun peut désormais faire sa lecture des pièces sans révérence obligée envers les traditions. Liberté dont s’empare Antoine Vitez qui aborde Molière avec un formidable appétit, montant simultanément quatre pièces en 1978 pour le Festival d’Avignon : L’École des femmes, Le Misanthrope, Dom Juan et Tartuffe, avec les mêmes acteurs et le même décor, renouvelant la pratique de la troupe, du répertoire et de l’alternance, et retrouvant par le jeu la vie qui circule dans l’œuvre d’origine, ne cherchant en rien à cacher la distance temporelle ou l’étrangeté de la langue, mais les donnant à entendre avec une respiration et une résonance actuelles.

© Photo Brigitte Enguérand / Bibliothèque nationale de France

© Photo Brigitte Enguérand / Bibliothèque nationale de France

Le Tartuffe ou L'Imposteur, de Molière, acte III, scène 3

Moments forts

Le Tartuffe ou l'Imposteur

Le Tartuffe, ou l’Imposteur, dernière comédie tant attendue depuis 1664, rencontra un énorme succès. Molière fit alors évoluer son dispositif éditorial. Il ne céda pas son privilège à Ribou et prit en charge lui-même les frais d’impression, se contentant de négocier avec son libraire le débit des exemplaires au Palais. C’est pourquoi l’édition originale du Tartuffe, parue le 23 mars 1669, porte en page de titre la mention « Imprimé aux despens de l’autheur ». Dès que cette édition fut épuisée, l’auteur transporta son privilège à Ribou contre une somme importante. La seconde édition parut le 6 juin. Le succès commercial fut sans précèdent dans le siècle. Non seulement deux éditions autorisées se succédèrent, mais encore une quinzaine de contrefaçons fleurirent en France et à l’étranger durant l’année.

Il ne faut pas trop se fier aux représentations qui figurent dans les frontispices des pièces imprimées de Molière. Trop d’exemples ont démontré le manque de fiabilité de telles illustrations. D’une part, six pièces de Molière seulement furent illustrées parmi toutes les éditions parues de son vivant. De plus, les graveurs étaient principalement occupés par les contraintes liées à ce type d’image : il fallait en effet, en premier lieu, faire tenir une scène de théâtre dans un format vertical, celui d’un livre, alors que l’image de scène est d’un format horizontal. Il leur fallait aussi créer une image forte. Pour ce faire, ils n’hésitaient pas à fabriquer une image composite, comme celle du Tartuffe parue en 1669 ; en réalité, la scène représentée dans ce frontispice n’existe pas dans la pièce. Les exemples de scènes réinventées sont d’ailleurs nombreux dans le répertoire de l’époque.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La construction de la pièce livre en outre son comptant de moments forts : scènes d’un pathétique intense, lorsqu’Orgon chasse et déshérite son fils ou fait violence à sa fille en la contraignant d’épouser Tartuffe, pour lequel elle éprouve la plus grande aversion ; lazzi spectaculaires, qui opposent le maître de maison à sa servante Dorine. Mais aussi morceaux de bravoure d’écriture théâtrale, telles l’altercation familiale qui ouvre la pièce, ou la tirade virtuose dans laquelle Cléante, beau-frère d’Orgon, expose la conception de la vraie religion, que Molière partage avec son public.

La séduction des apparences

Pièce facétieuse : Le Courtisan et la femme de l'Impuissant

Molière, bientôt surnommé « le peintre », a révolutionné la comédie en faisant monter le monde contemporain sur son théâtre, donnant l’impression à ses spectateurs qu’il avait le secret de créer l’illusion de la réalité en transposant dans ses comédies de façon à la fois réaliste, parodique et burlesque des comportements en société et des débats idéologiques.

Par là s’explique la présence constante, dans la première partie de sa carrière parisienne, de la jalousie et du cocuage qui ne découlent nullement de la permanence d’une prétendue veine farcesque issue du Moyen Âge, ni, encore moins, de prétendues difficultés conjugales de Molière avec Armande, la fille de Madeleine Béjart et de Modène, qu’après de nombreuses amours avec des comédiennes, il avait épousée en 1661.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Au premier rang de celles-ci, la menace que constitue la troublante séduction des apparences. C’est sur elle que repose la stratégie de Tartuffe, qui sait parfaitement tirer parti de l’ambiguïté du donné des sens (en particulier de la vue). En sont dupes ceux qui, comme Orgon, sont obnubilés par leurs propres idées (au 17e siècle on les qualifie d’« opiniâtres ») au point de ne plus percevoir la réalité et de se livrer sans retenue à l’emprise des croyances. S’y oppose en contraste la clairvoyance du souverain (« que ne peut tromper tout l’art des imposteurs », v. 1908), et de ceux qui, face à l’incertitude de la perception, adoptent une attitude faite de modération et d’humilité.

Le même sujet sera abordé, sous un angle différent, dans Georges Dandin et Amphitryon, deux comédies de 1668, élaborées au moment où Molière remanie son Tartuffe. Dans ces deux cas également se fait jour une démonstration des méfaits de la crédulité humaine, qui s’inscrit dans la droite ligne des idées prisées par les penseurs dits « libertins » du 17e siècle.

Provenance

Ce contenu a été conçu en lien avec l'exposition Molière, le jeu du vrai et du faux, présentée à la BnF du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023.

Lien permanent

ark:/12148/mmk1v88cj0pk8