Les œuvres imprimées de Gustave Doré

De l’édition illustrée des Œuvres de François Rabelais, parue en 1854, jusqu’au Roland furieux édité en 1879, quatre ans avant sa mort, la carrière d’illustrateur de Gustave Doré pourrait se résumer à quelques chiffres vertigineux : dix mille dessins exécutés pour des ouvrages ou des périodiques, interprétés par plus de cent soixante graveurs; mais Doré ne se contente pas de battre les records de son époque par une productivité hors du commun, il nourrit l’ambition de construire un œuvre d’illustrateur, une bibliothèque idéale illustrée.

Le Chêne et le Roseau

« Le chêne un jour dit au roseau :

"Vous avez bien sujet d’accuser la Nature ;

Un roitelet pour vous est un pesant fardeau.

Le moindre vent qui d’aventure

Fait rider la face de l’eau,

Vous oblige à baisser la tête :

Cependant que mon front, au Caucase pareil,

Non content d’arrêter les rayons du soleil,

Brave l’effort de la tempête.

Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr.

Encor si vous naissiez à l’abri du feuillage

Dont je couvre le voisinage,

Vous n’auriez pas tant à souffrir :

Je vous défendrais de l’orage ;

Mais vous naissez le plus souvent

Sur les humides bords des royaumes du vent.

La Nature envers vous me semble bien injuste.

‒ Votre compassion, lui répondit l’arbuste,

Part d’un bon naturel ; mais quittez ce souci.

Les vents me sont moins qu’à vous redoutables.

Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu’ici

Contre leurs coups épouvantables

Résisté sans courber le dos ;

Mais attendons la fin." Comme il disait ces mots

Du bout de l’horizon accourt avec furie

Le plus terrible des enfants

Que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs.

L’arbre tient bon ; le roseau plie.

Le vent redouble ses efforts,

Et fait si bien qu’il déracine

Celui de qui la tête au ciel était voisine,

Et dont les pieds touchaient à l’Empire des morts. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La bibliothèque idéale de l’illustrateur

À l’instar de nombre de ses collègues peintres ou dessinateurs, la carrière d’illustrateur de Gustave Doré a débuté pour répondre à une nécessité économique. Grâce au soutien de Charles Philipon, directeur du Charivari et du Journal pour rire, le jeune Doré se fait un nom dans le domaine de la caricature de mœurs.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

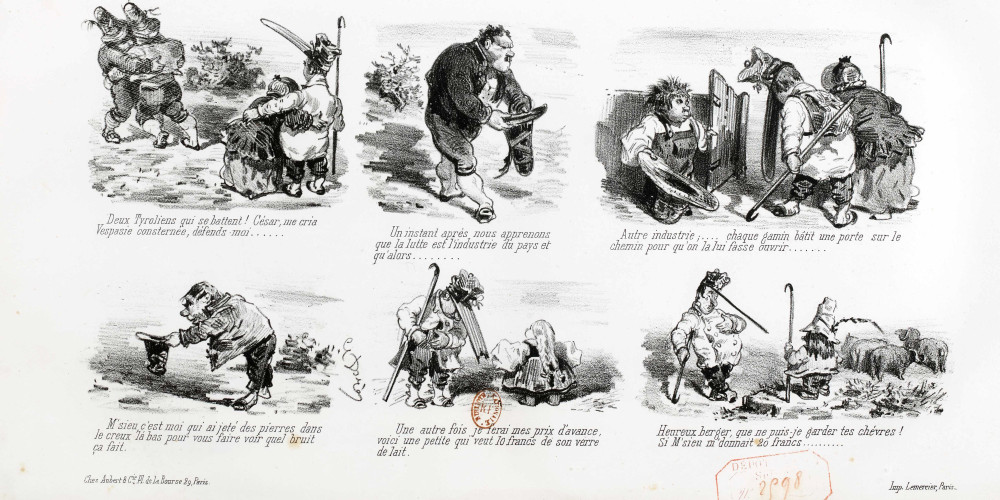

« Au moment où nous entrons en Suisse… »

Les albums d’histoires en estampes préfigurant la bande-dessinée (Dés-agréments d’un voyage d’agrément, Trois artistes incompris et mécontents, Les Folies Gauloises), qui l’ont fait connaître auprès d’un large public, le cantonnaient néanmoins dans un registre subalterne.

© Bibliothèque nationale de France

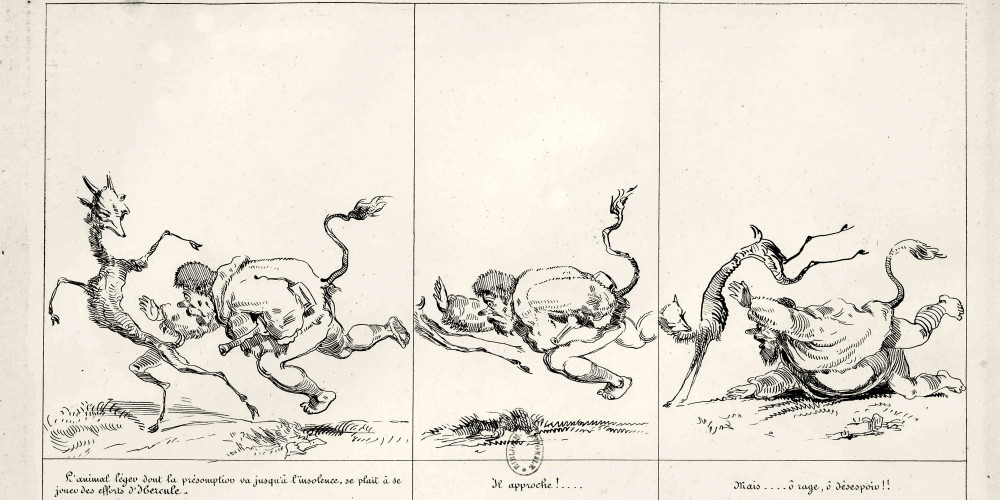

« Je mors, je rue, je frappe, j’attrape…. »

La notoriété arrive avec la publication, en 1854, chez l'éditeur Joseph de Bry, des Œuvres de François Rabelais dont l’édition scientifique a été confiée à Paul Lacroix. Gustave Doré assume seul la totalité de l’illustration.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La dive bouteille

Le succès de l’ouvrage, dont la presse se fait l’écho, lui ouvre la voie d’une carrière d’illustrateur, à 22 ans. Au fil des 89 vignettes et 14 planches hors texte le goût de Doré pour le fantastique s’affirme.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

L’assaut

Les Contes drolatiques de Balzac (1855), dont la publication suit de peu le Rabelais ne remporte pas le même succès en dépit de l’inventivité de l’illustration que Beraldi n’hésite pas à qualifier de « chef-d’œuvre où chaque vignette est une trouvaille ».

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

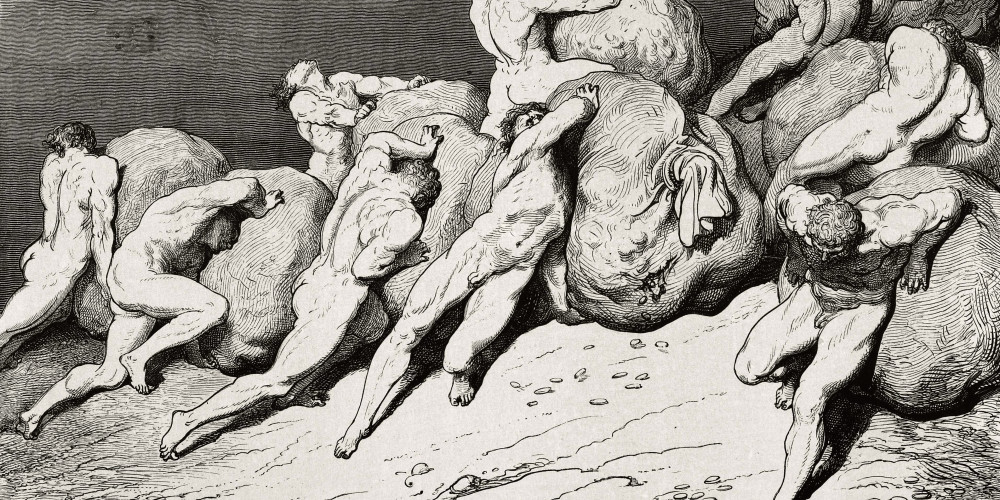

« Là, Minos siège, terrible et grondant. »

C’est probablement la même année que Doré élabore ce qui s’apparente à un programme éditorial : « faire dans un format uniforme et devant faire collection, tous les chefs-d’œuvre de la littérature, soit épique, soit comique, soit tragique ». La réalisation d’une telle bibliothèque illustrée va désormais guider la carrière d’illustrateur de Doré.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

« Et voici venir à nous, sur une nacelle, un vieillard blanchi par l’âge, en s’écriant : " Malheur à vous, âmes perverses ! " »

C’est l’illustration de L’Enfer de Dante qui inaugure la collection, en 1861. L’illustrateur en assume les frais, l’éditeur, Louis Hachette, s’étant refusé à prendre le risque de parier sur une entreprise qui, pensait-il, se solderait par un échec commercial.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

« Tout l’or qui est ou qui fut jamais sous la lune ne pourrait donner un moment de repos à une seule de ces âmes fatiguées. »

Alors qu’Hachette prévoit d’écouler 400 exemplaires, ce sont 3 000 exemplaires qui sont vendus en quelques jours, donnant raison à l’intuition de Doré. Dès lors, les éditeurs se disputent le talentueux illustrateur dont la réputation commence à s’étendre hors des frontières hexagonales.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

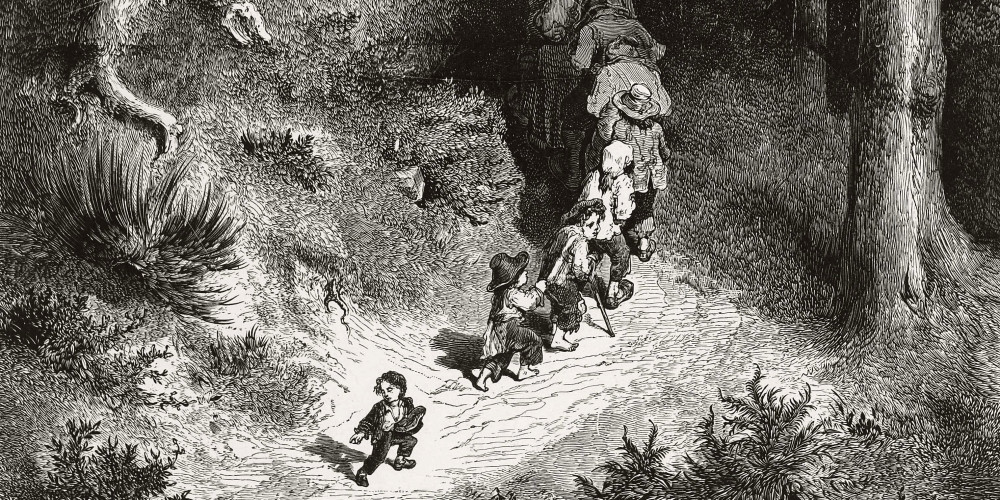

« En marchant il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu’il avait dans ses poches. »

Les années 1860 marquent le sommet de son activité. Les Contes de Charles Perrault paraissent en 1862, chez Hetzel, offrant un contrepoint « merveilleux divertissant, spirituel, émouvant jusque dans le comique et comique jusque dans l’émouvant » au « merveilleux dans ce qu’il a de plus funèbre, de plus tragique et de plus ardu » de L’Enfer de Dante.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

« Triste et mélancolique languissait le blessé don Quichotte. »

Les collaborations avec Hachette se succèdent à un rythme régulier : Atala de Chateaubriand paraît en 1863, Don Quichotte de Cervantès la même année.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

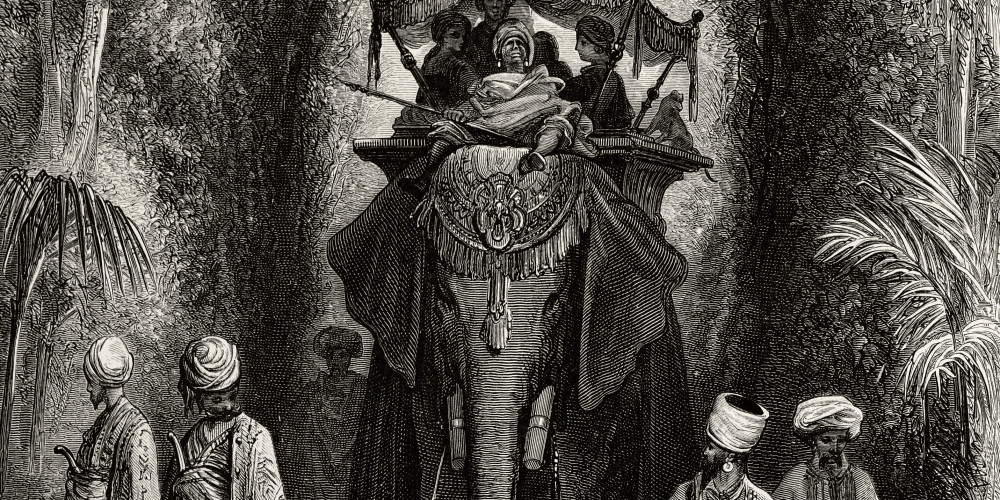

Le rat et l’éléphant

Les Fables de La Fontaine suivent peu de temps après sous la forme d’un tirage ordinaire paru en livraisons et d’un tirage de luxe.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le Déluge

Alfred Mame, à Tours, édite La Sainte Bible selon la Vulgate en deux volumes en 1866.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

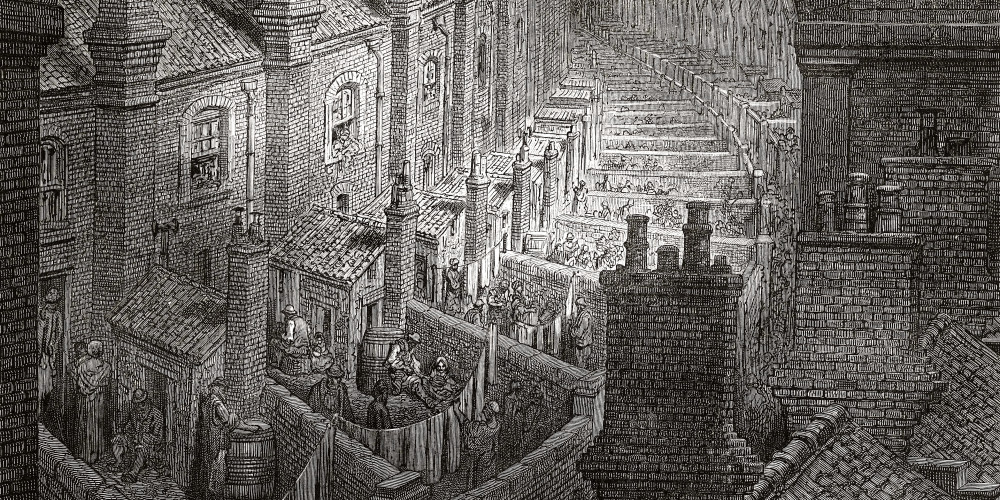

Londres, vue prise d’un chemin de fer par-dessus les toits

Un reportage en images consacré à la capitale anglaise à l’époque victorienne, London, a Pilgrimage, riche de 180 illustrations parait à Londres, chez Grant, en 1872, avec des textes de son ami Blanchard Jerrold, puis dans une adaptation française par Louis Enault, en 1876.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Roger, fuyant l’île d’Alcine, rencontre un groupe de monstres

Publiée chez Hachette, quatre ans avant sa mort, en 1879, l’illustration du poème héroïque de l’Arioste, Roland Furieux, chef d’œuvre de la littérature chevaleresque de la Renaissance, vient clore prématurément la bibliothèque illustrée de Doré.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

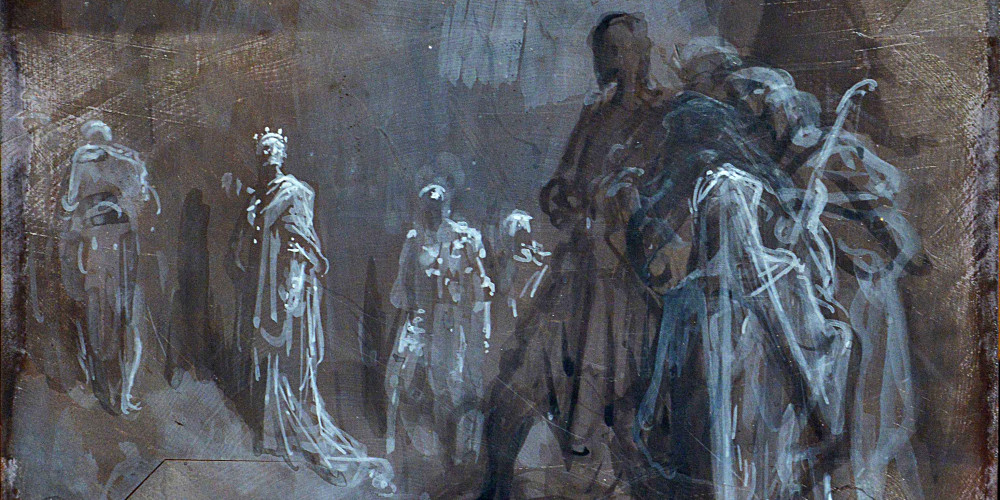

Macbeth et Banquo rencontrent les trois sorcières

Les œuvres de Shakespeare dont il avait commencé l’illustration en 1859 avec des dessins pour Macbeth, ne pourront y être incluses.

© Bibliothèque nationale de France

La cascade du Valentin

À cette bibliothèque idéale s'ajoutent de nombreuses publications qui attestent des liens que Doré entretenait avec les auteurs de son temps. On peut citer le Voyage aux eaux des Pyrénées d’Hippolyte Taine (Hachette, 1855) ou Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier (Charpentier, 1866).

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

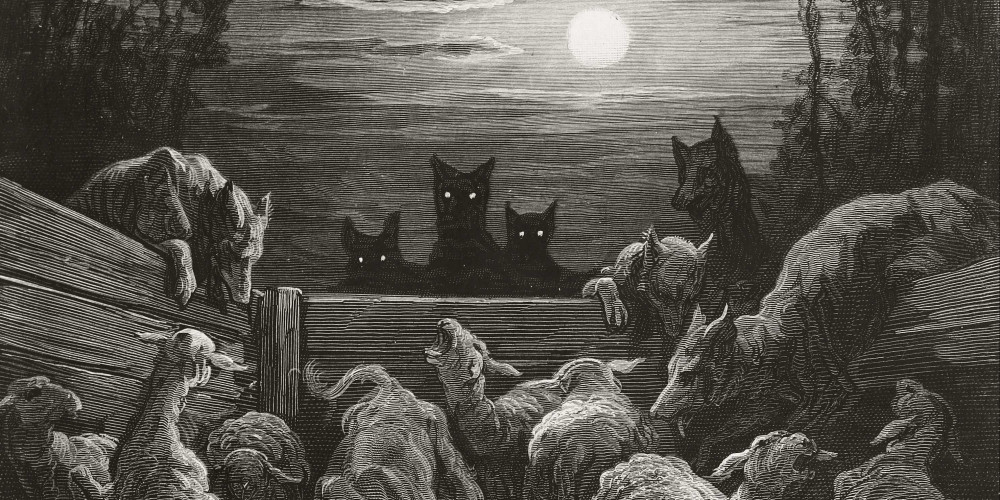

Les loups et les brebis

Au début de sa carrière d’illustrateur, c’est-à-dire jusqu’en 1856, Doré travaille encore à la manière des dessinateurs de la génération précédente. Il dessine au trait sur des bois de format réduits, gravés ensuite en fac-simile par des graveurs de métier.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

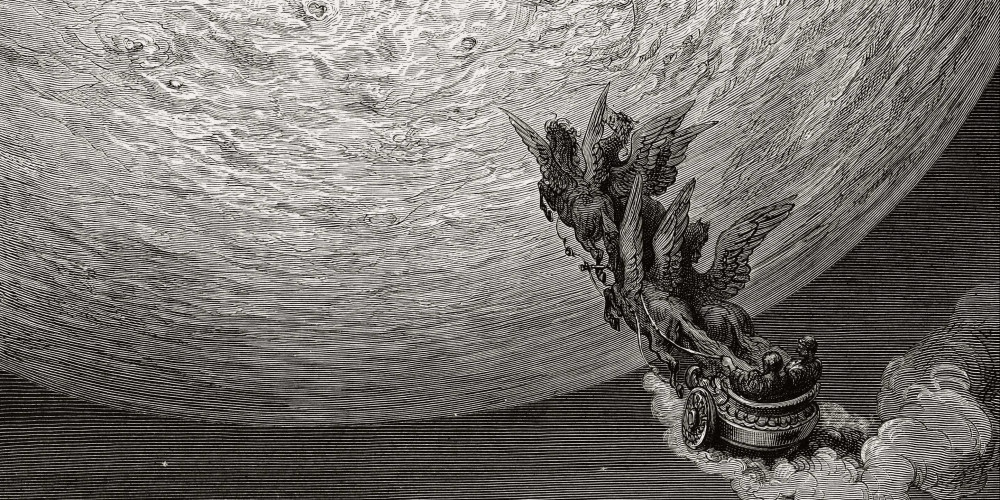

Saint Jean et Astolphe arrivent sur la lune pour y récupérer le bon sens du paladin Roland

La conscience qu’il a très tôt de l’importance de la traduction de ses dessins par la gravure va l’amener à s’intéresser de près au travail des graveurs, à les choisir lui-même et à aller jusqu’à leur suggérer une méthode de travail en accord avec la sienne.

© Bibliothèque nationale de France

Macbeth apercevant le spectre des rois

Doré dessine directement sur le bois, utilisant plus souvent le lavis et la gouache posés au pinceau que le crayon et la plume, et laisse au graveur le soin d’interpréter grâce à un outillage varié, les valeurs qui seront traduites en hachures, traits croisés ou sinueux, pleins et déliés et autres pointillés.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France / Gisèle Nedjar

L’assaut de Biserte par les troupes chrétiennes

Avec ce dérivé particulier de la gravure sur bois de bout, appelé « gravure de teinte » ou « gravure de ton », par opposition à la traditionnelle gravure au trait, Doré et ses graveurs obtiennent des tons et des effets qu’on croyait ne pouvoir obtenir qu’avec la gravure sur métal.

© Bibliothèque nationale de France

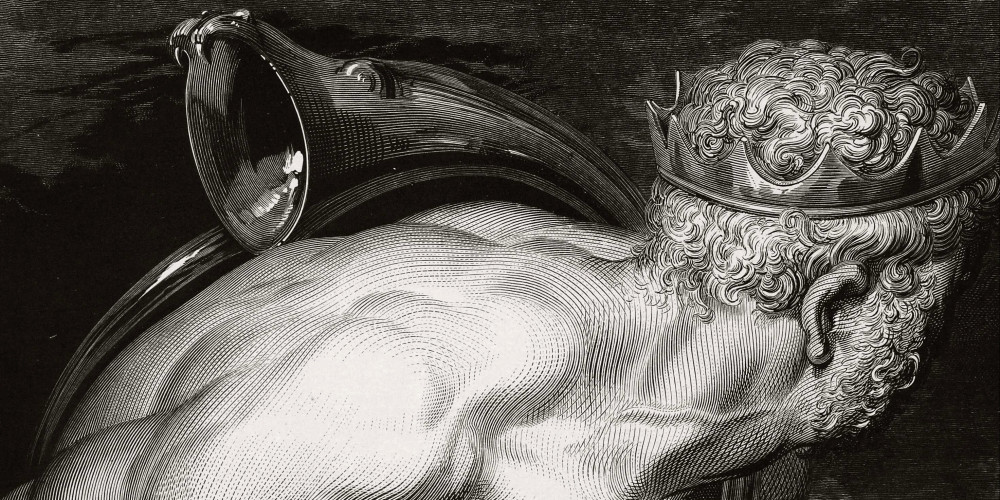

« Ame insensée, prends ton cor, et soulage-toi. »

La réussite de cette nouvelle technique repose sur la qualité de la collaboration entre le dessinateur et son graveur. Au premier rang des professionnels élus par Doré, il convient de citer François Pannemaker.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le physetere

Héliodore Pisan, en qui il avait toute confiance, fut son meilleur interprète. « Ses dessins, dit-il, ont ouvert une nouvelle voie à la gravure et les graveurs lui doivent toute leur reconnaissance. »

© Bibliothèque nationale de France

« J’entendis qu’on me disait : "Prends garde où tu marches." »

La gravure de teinte, lorsqu’elle est pratiquée avec talent comme le fit Pisan, a donné naissance à ces grandes planches immédiatement reconnaissables à leur tonalité nocturne et à leurs puissants effets de clair-obscur, fidèles à l’univers fantastique et visionnaire de Doré.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Les Grenouilles qui demandent un roi (illustration)

Avec la complicité de ses graveurs, l’illustrateur est passé maître dans l’art de s’approprier la puissance évocatrice du noir et blanc parvenant à séduire un large public, sans oublier les enfants.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

« Il vit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés. »

Colette essaiera de « retrouver dans le texte de Perrault les noirs de velours, l'éclair d'argent, les ruines, les cavaliers, les chevaux aux petits pieds de Gustave Doré » ; au bout de deux pages elle retournera, déçue, à Doré.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le Lion et le Rat

À côté des riches éditions de luxe, Hachette lance des publications en soixante livraisons pour un prix modique, qui contribuent à la popularité de Gustave Doré et inscrivent ses dessins dans la mémoire collective.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

« Elle vit sous ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons, & de toutes sortes d’officiers nécessaires pour faire un festin magnifique. »

« Des milliers de dessins ont porté le nom de Gustave Doré jusque dans les moindres bourgades de la France ; les grandes compositions de l’Enfer de Dante, des Contes de Perrault, d’Atala, de Don Quichotte et de la Bible l’ont rendu célèbre au-delà de nos frontières. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La marche des chevaliers

Gustave Doré, qui se disait « né peintre », a trouvé dans l’illustration bien plus qu’une source confortable de revenus, il a inventé une autre façon de manier ses pinceaux. Ce sont ses peintures sur bois dont on conserve de rares exemples qui, grâce aux vertus de la gravure, ont le plus contribué à sa réputation.

Mots-clés

Valérie Sueur, conservatrice en chef au département des Estampes et de la photographie de la BnF

Bibliothèque nationale de France