La matrice des portulans

© Bibliothèque nationale de France

Carte marine de la Méditerranée (détail)

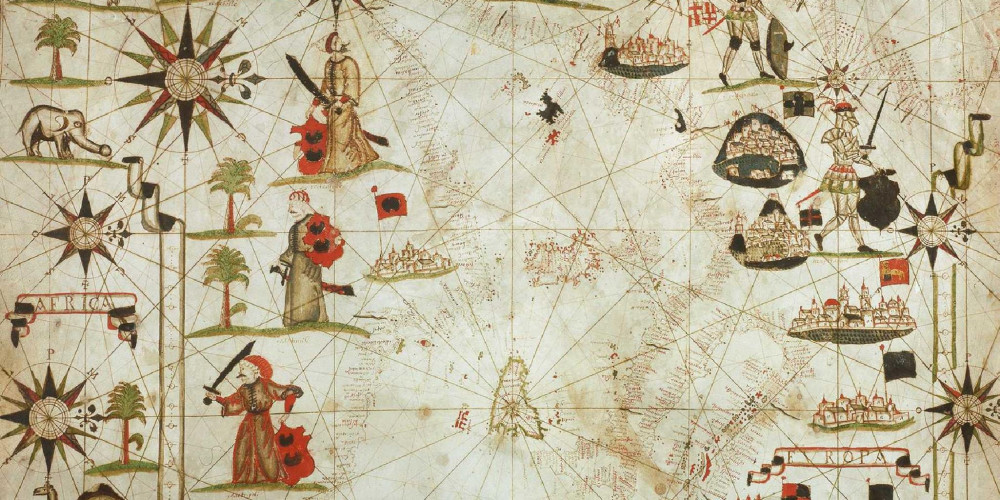

Francesco Oliva est issu de la famille Olives, originaire de Majorque. Il montre ici les enjeux géopolitiques en Méditerranée au début du 17e siècle : onze souverains, portant armure et épée au nord de la Méditerranée, longue robe et cimeterre au sud, se font face ou s’ignorent. Cheval, éléphants, chameau et palmiers offrent un arrière-plan contrasté.

© Bibliothèque nationale de France

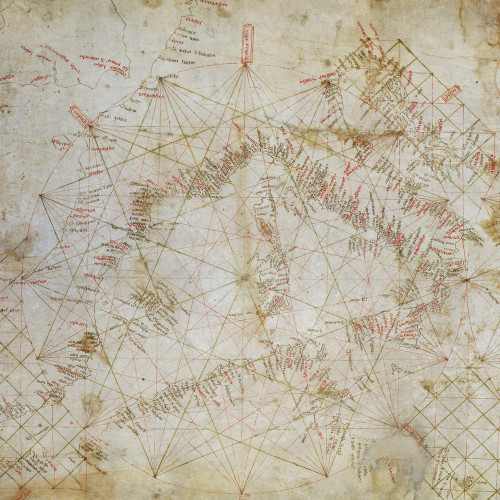

Dans un ouvrage fondateur de l’historiographie des portulans, l’historien Nordenskiöld supposait qu’il existait à l’origine des cartes marines médiévales un modèle, une matrice, qui aurait été la source de toutes les autres. Il tenta d’établir la forme et les contours de cet objet source, auquel il donna le nom de « portulan normal » en se fondant sur les cartes et les textes les plus anciens, notamment la Carte pisane et le Compasso da navigare, tous deux estimés de la fin du 12e siècle. Selon lui, les cartes marines originelles étaient limitées au bassin Méditerranéen et à la mer Noire, bornées à l’ouest par le détroit de Gibraltar et à l’est par les Dardanelles ou par les confins de l’empire grec. Elles dessinaient en somme l’espace économique où s’exerçait la puissance des cités maritimes et reflétaient leur expansion. Ainsi, les premières cartes portulans, fabriquées essentiellement à Gênes, Venise ou Majorque, placent la mer Méditerranée, dont la toponymie principale est déjà constituée à la fin du 14e siècle, au centre du parchemin.

Carte marine de la mer Égée

Contrairement à Gênes, Venise laissa totalement la production des cartes marines à l’initiative privée et nombre de cartographes d’origine étrangère – tel Alvise Gramolin – y excellèrent. L’archipel grec, parcouru en tous sens par les marins depuis des milliers d’années, espace maritime âprement disputé, a souvent bénéficié d’un traitement privilégié dans la cartographie marine. Tentes et écus aux croissants de lune soulignent la domination ottomane ; la croix de l’île de Rhodes et la vue de Troie, en Asie mineure, suggèrent l’histoire antérieure de la région.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Elle est au cœur du dispositif des lignes de vents qui rayonnent autour de certaines localités des Baléares ou de l’Italie. Les autres mers figurent comme des marges tout autour, et sont parfois distinguées par un graphisme différent : lignes ondulées bleues pour la mer Baltique ou le golfe Persique, vermillon pour la mer Rouge – alors que la mer Méditerranée et la mer Noire ne sont presque jamais colorées, ornées des seules parures de leurs îles, rehaussées, elles, de vert, de rouge, d’or et d’argent. La mer et ses îles sont d’ailleurs l’objet principal de la carte : les continents sont réduits à la toponymie de leurs rivages, les cours des fleuves aux estuaires, aux marécages côtiers et aux lagunes.

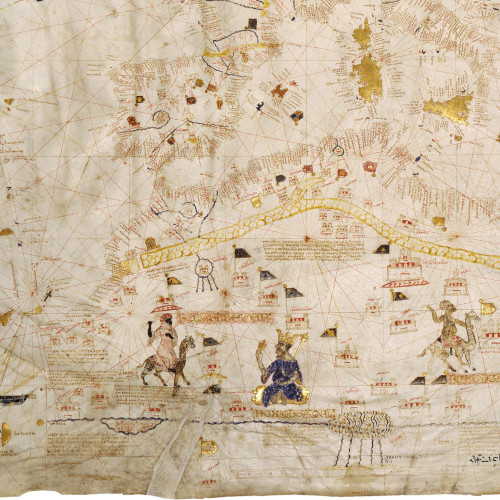

Cette matrice théorique, plus ou moins élargie à d’autres horizons, se retrouve sur les cartes de prestige, richement enluminées, qui apportaient par leurs décorations un complément d’information sur les peuples et les ressources économiques des littoraux. Là encore, la mer Méditerranée est au centre de la démonstration. Espace d’échanges et espace frontière, elle réunit et oppose les peuples chrétiens et les peuples de l’Islam, l’Occident et l’Orient ; elle dessine les contours des colonies vénitiennes et génoises de la mer Égée et de la mer Noire, elle suggère les conflits et les alliances de revers entre les peuples riverains.

Carte marine de la Méditerranée

Si les plus anciens portulans s’appuient uniquement sur l’usage de la boussole pour la direction et l’échelle de distance pour l’estime du trajet parcouru, les mesures de latitude, issues d’observations astronomiques, s’imposent au 16e siècle, permettant aux marins de déterminer leur latitude sur le globe. La longitude, dont le calcul en mer reste très peu fiable jusqu’à la fin du 18e siècle faute d’instruments satisfaisants, n’est intégrée que tardivement aux portulans.

L’utilisation de ces cartes en mer n’a pas favorisé leur conservation : abîmées ou obsolètes, elles étaient systématiquement éliminées. Parées d’ornements et d’illustrations, les cartes portulans qui nous sont parvenues sont essentiellement des documents de prestige ; affirmant le pouvoir de leurs commanditaires, elles servirent de présents et ornèrent les bibliothèques des rois, des princes et des riches marchands. Mariant habilement le réel et l’imaginaire, ces atlas font rêver leurs lecteurs qui suivent la progression géographique des toponymes côtiers et abordent dans des pays riches de promesses et parsemés de dangers, tels que les évoquent les illustrations.

Ainsi sur cette carte fastueuse de la Méditerranée, abondamment rehaussée d’or, Jacopo Maggiolo, cartographe officiel de la République de Gênes, a réuni une très riche iconographie : vignettes de villes, figures de souverains – assis sur un trône en Europe, à l’entrée d’une tente en Afrique –, navires aux voiles déployées dans l’Atlantique et Vierge à l’Enfant dans le « cou » du parchemin.

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

La mise en scène géopolitique des pays qui bordent la mer Méditerranée reste d’actualité au-delà du Moyen Âge, alors même que le genre des cartes portulans s’est déjà étendu à d’autres horizons maritimes, au grand large, au monde entier. Des cartes portulans de la mer Méditerranée continuent à être produites au 16e siècle, à une époque où la puissance ottomane menace directement Venise et le Saint Empire, et où le royaume de France entame des liaisons dangereuses avec la Sublime Porte. Elles sont appréciées jusqu’à la fin du 17e siècle, même si elles pouvaient alors être jugées obsolètes et archaïsantes : les bannières sur les villes et les costumes des personnages n’étaient plus toujours d’actualité, mais qu’importe, la toponymie évolue peu dans cet espace bien connu et les cartes portulans de la mer Méditerranée, comme les atlas qui proposent des vues à grande échelle de ce même espace, gardent leurs lettres de noblesse à l’époque des cartes imprimées et perpétuent, parfois de manière sublime, les canons d’un genre cartographique devenu traditionnel.

Lien permanent

ark:/12148/mm9wbp4hrrwdk