Nouveaux lecteurs, nouveaux livres

Bibliothèque nationale de France

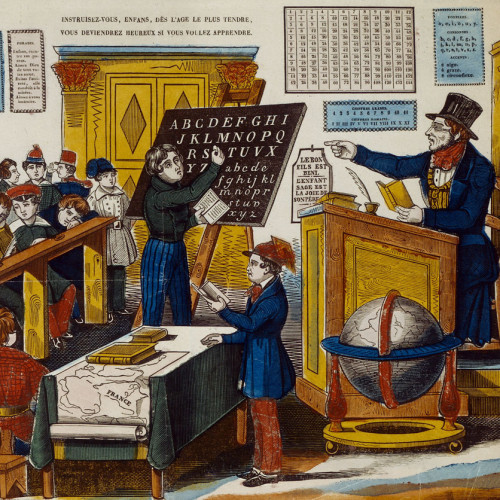

L’Education et l’enseignement

Le 19e siècle est celui de l’alphabétisation des petits Français. La loi Guizot (1833) installe une école primaire par commune, puis la loi Falloux (1850) favorise la création de nombreux collèges d’enseignement libre. Cette politique, poursuivie sous le Second Empire par Victor Duruy, est parachevée sous la 3e République par Jules Ferry, qui instaure l’enseignement primaire obligatoire et gratuit (1881).

Bibliothèque nationale de France

L’expansion de la scolarisation au cours du 19e siècle fournit aux Français, au-delà de l’alphabétisation, un accès à la culture écrite marqué toutefois par d’importantes disparités suivant la région et le sexe. La croissance, modeste, de la population française et celle, majeure, de la proportion des lecteurs sont des facteurs déterminants de l’évolution du livre et de sa production qui s’appuie en France sur la multiplication du lectorat par trois.

Bibliothèque nationale de France

Diversification des modèles de lecture

Avec la croissance générale de l'alphabétisation, l'entrée dans la culture écrite imprimée de nouvelles classes de lecteurs (les femmes, les enfants, les ouvriers) et le développement de la production imprimée, le 19e siècle connaît une grande dispersion des pratiques de lecture. Certes, tous les lecteurs des anciens régimes occidentaux ne lisaient pas de la même façon, et entre les plus virtuoses d'entre eux et les plus malhabiles, les écarts étaient grands.

Mais au 19e siècle, avec l'accès de presque tous à la compétence de lecture dans l'Europe la plus développée, la fragmentation des manières de lire et des marchés du livre instaure, derrière les apparences d'une culture partagée, la plus extrême diversité des pratiques.

Bébé saura bientôt lire

Réhabilitée par les romantiques, portée par le modèle bourgeois familial, la petite enfance polarise dès les années 1860 l’attention sociale. Le mot « bébé » se répand d’abord dans les milieux cultivés, sous l’influence probable de la nurse anglaise chargée d’un "baby". Il désigne à cette époque un enfant d’âge préscolaire (de 0 à 6 ans). La « Bibliothèque de Bébé », que Théodore Lefèvre lance au début des années 1870, exprime particulièrement cette tendance. Destinée à une clientèle aisée, cette bibliothèque affirme son désir d’offrir aux enfants une éducation familiale à la fois substantielle et récréative. Les différents titres de la collection : Bébé saura bientôt lire (1874), Bébé sait lire (1876) et Bébé devient savant (1878) articulent acquisition de la lecture et premiers savoirs préscolaires.

Le recours à la gravure sur bois de bout autorise l’imbrication étroite du texte et des illustrations qu’elles soient récréatives ou investies d’un rôle didactique.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

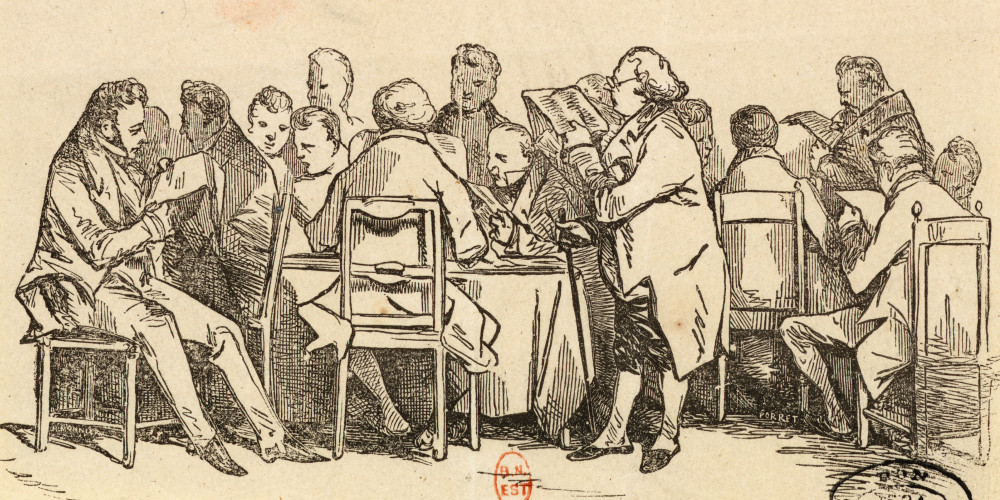

Un cabinet de lecture

Le développement de la lecture publique est des plus timides au 19e siècle. Les bibliothèques municipales sont les plus mal loties avec des locaux inadaptés et des collections vieillies, sans libre accès. Il faut attendre la fin du siècle pour que la situation s’améliore. Se développent en revanche les cabinets de lecture et les bibliothèques populaires, issues d’initiatives privées – les associations philanthropiques sont nombreuses à cette époque – dont le but avoué est de faciliter l’instruction des classes laborieuses par le livre.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les concierges aiment les romans d'aventure, les bourgeois aiment les romans qui les émeuvent, et les vrais lettrés n'aiment que les livres d'artistes incompréhensibles pour les autres.

Diversification de la production du livre à l'ère industrielle

L'Europe industrielle du 19e siècle transforme profondément le monde du livre. Au cours du siècle, toutes les opérations de réalisation, depuis la fabrication du papier jusqu'à la reliure, sont progressivement mécanisées : la production explose, les livres, plus nombreux et moins chers, gagnent de nouveaux publics.

Michel le Savoyard ou la Probité, suivi d’autres épisodes

En imposant à chaque commune l’entretien d’une école primaire, la loi Guizot de 1833 ouvre de nouveaux marchés à l’édition, celui des manuels scolaires, bien sûr, mais également celui des livres de prix. Certes la distribution en fin d’année scolaire de livres de récompense n’est pas un phénomène nouveau, mais elle se cantonnait jusque-là aux collèges et aux institutions privées jouant entre elles de concurrence. Le doublement du nombre d’enfants scolarisés dans l’instruction primaire sous la monarchie de Juillet offre aux éditeurs l’occasion de proposer un produit nouveau, un livre beau autant que bon, publié à fort tirage et à faible coût, attrayant dans son habillage doré et coloré et qui se révèle être hautement standardisé. Les éditeurs catholiques de province sont les premiers à s’emparer du créneau : Lefort à Lille, Mégard à Rouen, Barbou et Ardant à Limoges, Mame à Tours. Fondée en 1837 sur l’héritage de l’imprimerie paternelle, la société Martial Ardant frères se spécialise dans le livre de prix et de prière, produisant quotidiennement 3 000 volumes dans les années 1840. La principale collection de cette « Librairie des bons livres » est la « Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l’enfance et la jeunesse, publiée avec l’approbation de Mgr l’archevêque de Bordeaux, dirigée par M. l’abbé Rousier, directeur de l’œuvre des Bons livres, aumônier du Lycée de Limoges ». Aux côtés de Berquin et du chanoine Schmid, les auteurs les plus prolifiques de la maison sont René d’Isle, A. E. de Saintes (alias Alexis Eymery) et René de Mont-Louis (pseudonyme de Charles Farine), qui composent des récits édifiants aux titres éloquents, tel Michel le Savoyard ou la Probité. Imprimé en gros caractères avec un large interligne, orné d’un frontispice et d’un titre gravé, le présent volume est vendu dans un riche cartonnage de papier doré et gaufré agrémenté d’un médaillon lithographié et colorié qui représente un petit Savoyard jouant du triangle. C’est en réaction à cette production, qu’il qualifie de « tisane littéraire" sortie "du laboratoire d’un confiseur » (préface à la réédition de Jean-Paul Choppart, 1868), que Pierre-Jules Hetzel construit son catalogue pour la jeunesse. (C. P.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les Aventures de Jean-Paul Choppart

Publiées en feuilleton à partir de juillet 1832 dans le Journal des enfans, les « aventures » ou « mésaventures » de cet enfant turbulent, âgé de neuf ans et demi, paraissent dans le premier numéro sous le titre Les Illusions maternelles, transformé en Les Aventures de Jean-Paul Choppart dès la deuxième livraison. L’histoire éditoriale de l’œuvre de Louis Desnoyers (1802-1868) est retracée par Francis Marcoin dans ses différentes analyses consacrées à ce premier « roman-feuilleton » ou, plus exactement, « feuilleton-roman » pour la jeunesse. Aubert, Bernardin-Béchet, Hetzel, pour ne citer que quelques-uns des éditeurs du 19e siècle, vont contribuer à une très large diffusion de ce texte, avec des illustrations signées par Grandville, Hector Giacomelli, Cham et Honoré Daumier.

Appartenant à une famille de la bourgeoisie normande, Jean-Paul se révèle un enfant paresseux, gourmand, insolent, hargneux et sournois. À sa laideur morale s’ajoute une apparence physique qui ne plaide guère en sa faveur : Jean-Paul louche, a une verrue sur le bas du nez, des genoux cagneux, des cheveux toujours ébouriffés et il porte des vêtements sales, « mal endossés ».

Jean-Paul, qui a manqué étouffer sa sœur aînée Pauline en l’enfermant dans une armoire et qui a affamé son autre sœur, Laure, en lui dévorant toutes ses confitures, est sévèrement puni par son père. Comme il refuse de s’excuser et se trouve menacé de nouvelles foudres paternelles, il prend la fuite, pensant pouvoir enfin jouir d’une liberté étouffée par l’éducation parentale. Il entraîne dans son vagabondage Petit-Jacques, le fils du garde champêtre Roquille. Confrontés à des situations souvent ridicules, parfois dangereuses, les enfants font l’expérience de la bêtise et de la cruauté des adultes. Leur liberté, en réalité, n’est que fictive : M. Choppart, en effet, constatant l’échec de son éducation par la parole, décide de laisser son fils et son nouvel ami sur les routes et de les faire surveiller par l’un de ses domestiques. Ce sauveteur providentiel interviendra à de nombreuses occasions, apparaissant comme un « géant » aux yeux des enfants dont il croise la route. À la fin du roman, les deux enfants, qui ont été réduits à l’état d’ours de foire ou de frères siamois par le marquis de la Galoche, un saltimbanque peu glorieux, retrouvent leur famille et font amende honorable. En jouant sur le grotesque, la caricature, Louis Desnoyers utilise le récit narratif pour évoquer l’école de la vie comme méthode éducative possible, quand il s’agit de corriger les défauts de caractère d’un enfant, en lieu et place des châtiments corporels. (C. G.-B.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

À partir de 1840, face à la concurrence des romans feuilletons que publient les journaux et grâce aux nouvelles techniques de fabrication, les éditeurs renoncent à une politique du livre à prix élevé et lancent des collections à bon marché. De grandes maisons généralistes se créent, comme Calmann-Lévy, Hachette, Larousse ou Flammarion. D’autres éditeurs proposent une production spécialisée, tels Sirey et Dalloz en droit, Masson et Baillière en médecine, Félix Alcan en philosophie.

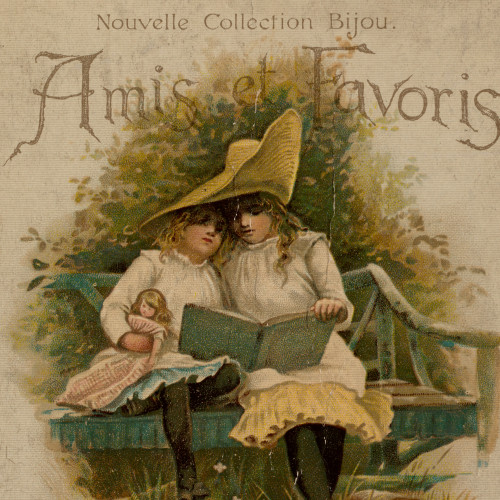

Amis et favoris

Dans les années 1890, Louis Westhausser est, à l’enseigne de la Nouvelle librairie de la jeunesse, l’un des éditeurs pour enfants les plus créatifs. Son catalogue pour les étrennes de 1893 propose ainsi des livres indéchirables sur toile, une collection « Bijou » de petits albums présentés dans une boîte formant bibliothèque, des livres d’images mécaniques à personnages mouvants qu’on manœuvre par des tirettes, des albums-théâtres à déployer, des albums-jouets à manivelle, des albums-panoramas indéchirables sur toile ou sur carton, enfin des livres d’images découpés tels L’Arche de Noé, en forme d’arche, ou La Maison du Petit Chaperon rouge, en forme de chaumière.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

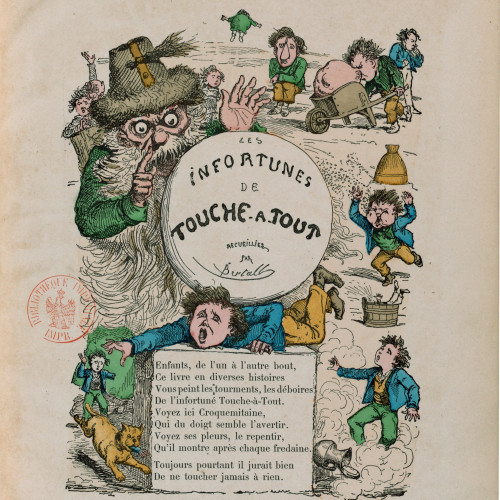

Les Infortunes de Touche-à-tout

Illustrateur de nombreux livres pour enfants, Albert, vicomte d’Arnoux, comte de Limoges-Saint-Saëns, dit Bertall (1820-1882), a lui-même écrit plusieurs ouvrages. Les défauts attribués au monde de l’enfance, associés à un prénom ou à un surnom, lui ont été une source d’inspiration féconde : citons par exemple Les Infortunes de Touche-à-tout (1861), Melle Marie-sans-soin (1867), M. Hurluberlu et ses déplorables aventures (1869), Jean le paresseux (1879), chez Hachette, ou encore Georges le distrait (1889), chez Ardant. Dès la page de couverture, le Croquemitaine semble prévenir Touche-à-Tout avec son doigt levé : il emmène les enfants touche-à-tout dans son immense hotte « pour les conduire on ne sait où ». Mû par une curiosité sans borne, l’enfant tombe dans un baquet rempli de bleu de Prusse, plonge son bras dans un pot rempli de sangsues alors qu’il croyait se régaler de fruits confits. et, dernière mésaventure, alors que « toujours pourtant il jurait bien de ne toucher jamais à rien », il ingurgite du levain, se met à enfler, s’envole par la fenêtre, devient un tout petit point de telle sorte que « notre ami se perd dans la nue, mais on ne le revit jamais ». Les nombreuses vignettes en couleurs, tantôt presque en pleine page, tantôt dans le texte, épousent la gaîté, la facétie des mésaventures relatées en ritournelles octosyllabiques, où la morale le dispute souvent au grotesque. (C. G.-B.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Profitant des possibilités offertes par les nouvelles presses, Gervais Charpentier crée en 1838 une collection de livres de petit format pour un prix réduit de moitié par rapport au prix habituel. La « Bibliothèque Charpentier » suivie en 1853 de celle des « chemins de fer » fondée par Louis Hachette et, deux ans plus tard, de la « Collection Michel Lévy » rassemblent un ample corpus de littérature classique et de nouveautés, françaises ou étrangères, sans exclusion des sciences, de l’histoire et des voyages. Ces collections à bon marché visent à lutter contre la concurrence du « roman feuilleton ». En effet, depuis 1836, les romans sont souvent édités en « feuilleton », terme qui désigne le bas de la première page des journaux. Eugène Sue, George Sand, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas acquièrent ainsi une large audience. Les éditeurs publient ensuite les épisodes rassemblés sous forme de livre.

À la fin des années 1850, apparaissent les « journaux-romans », qui publient exclusivement des romans en feuilletons.

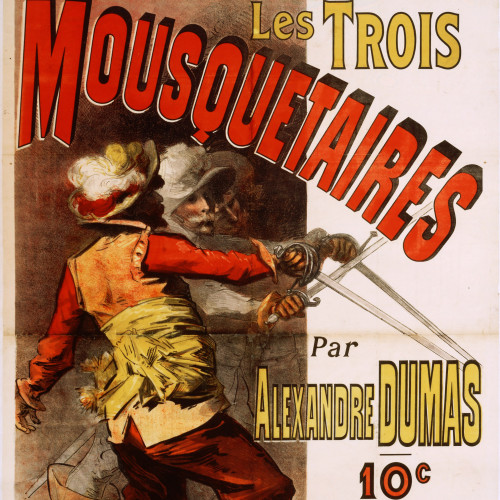

Les Trois Mousquetaires

Ouvrier lithographe, Jules Chéret (1836-1932) se familiarise très jeune avec le travail du dessin pour des prospectus et suit des cours du soir à l’École nationale de dessin. C’est à Londres qu’il étudie les procédés industriels de la lithographie en couleurs. En 1866, il ouvre à Paris un atelier où il emploie des pierres de grand format. Ses recherches sur la couleur aboutissent dans les années 1880-1890 : avec des couleurs primaires superposées en trois ou quatre tirages, il obtient toutes les variétés possibles de coloris. Surnommé « le Watteau des rues » par Manet, Chéret est considéré comme le père de l’affiche moderne. Au cours de sa carrière, il a produit plus d’un millier d’affiches.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L'édition scolaire

L’Education et l’enseignement

Le 19e siècle est celui de l’alphabétisation des petits Français. La loi Guizot (1833) installe une école primaire par commune, puis la loi Falloux (1850) favorise la création de nombreux collèges d’enseignement libre. Cette politique, poursuivie sous le Second Empire par Victor Duruy, est parachevée sous la 3e République par Jules Ferry, qui instaure l’enseignement primaire obligatoire et gratuit (1881).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La progression de l'alphabétisation contribue à l'accroissement du lectorat : l'enseignement primaire s’est généralisé en France grâce à la loi Guizot (1833) parachevée par la loi Ferry (1881). En 1848, les deux tiers des conscrits savent lire, écrire et compter.

L'édition scolaire se développe au 19e siècle avec la scolarisation : dès 1832, la maison Hachette propose un catalogue de 24 pages. À la suite des lois Guizot, Hachette reçoit une commande massive du ministère de l'Instruction publique : 500 000 Alphabets des écoles, 100 000 exemplaires du Livret élémentaire de lecture, 40 000 exemplaires de l'Arithmétique de Vernier, 40 000 de Géographie de Meissas ou 40 000 livres d'histoire de madame de Saint Ouen. La maison d'édition emploiera 484 employés en 1881 : un secteur très lucratif bientôt soumis à rude concurrence avec Belin, Fernand Nathan ou Armand Colin.

Grand succès de librairie, Le Tour de la France par deux enfants, édité par Belin en 1877, est le livre de lecture le plus diffusé en France, réédité plus de 300 fois durant le 19e siècle, pour un total de 8 millions d'exemplaires.

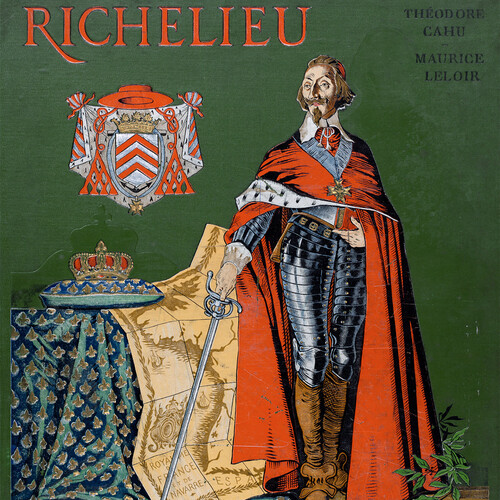

Richelieu

Plutarque et ses Hommes illustres adaptés pour les collèges ont constitué un des socles de l’éducation au 18e siècle et jusqu’après la Restauration. La République crée un culte civil des grands hommes au Panthéon, puis la légende napoléonienne comme les figures des grands rois Bourbons (Henri IV en tête) nourrissent l’imagerie populaire et les brochures. Mais il faut la poussée nationaliste consécutive à la défaite de 1871 pour voir les éditeurs produire de grands albums historiques, monographies brillamment illustrées consacrées aux grands souverains, militaires ou héros d’une histoire nationale fusionnelle à la Michelet. Combet, en 1901, lance une collection qui suit les grands titres de Job publiés par Charavay, Mantoux et Martin. Richelieu est suivi de La Tour d’Auvergne (1902), Le Roy Soleil (1904), Louis XI (1905), Henri IV (1907), François Ier (1909), Bonaparte (1910), Jeanne d’Arc (1912) et enfin Napoléon qui paraît seulement en 1921, après la « revanche ». Théodore Cahu comme Montorgueil et Toudouze sont des spécialistes du récit historique. Chacun de ces volumes, illustrés par Job, Leloir, Vogel, Robida ou Guillonnet, associe un texte généralement inspiré, souvent plein d’humour et des illustrations aux effets panoramiques impressionnants, à la fois saisissantes et pleines de vie, de détails, mêlant allégories, anecdotes, vie quotidienne et grande tradition de la peinture d’histoire. Les livres font revivre l’enfance et des moments parfois très intimes de ces gloires humaines, touchantes et admirables. Le Richelieu de Leloir (1851 ? -1940) est particulièrement remarquable par l’icônisation du cardinal, « l’homme rouge », décrit comme fondateur de la grandeur de la France, et symbole d’un gouvernement puissant et respecté, à l’intérieur comme à l’extérieur du royaume. Les résonances potentielles avec la France contemporaine déchirée par l’affaire Dreyfus sont assez troublantes. L’histoire enseignée dans les écoles de la Troisième République trouve ici sa plus belle illustration, indissociable d’une époque. (O. P.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

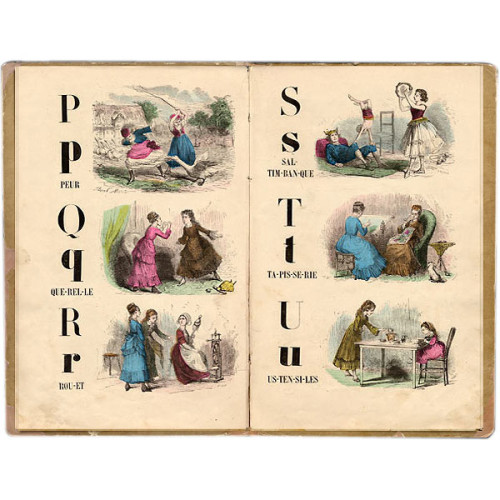

Le livre d’images

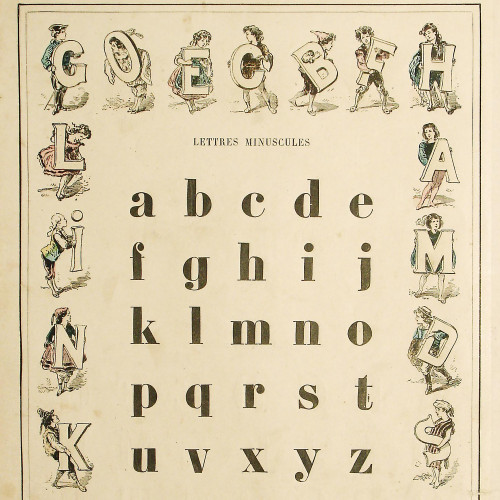

L’abécédaire est le plus ancien genre destiné à l’enfance. Clé du savoir écrit et premier principe d’éducation, le « livre pour apprendre l’alphabet » est consacré par la tradition comme le « livre des livres ».

Au 19e siècle, le genre se renouvelle : soucieux d’adapter leurs leçons aux facultés des enfants, les pédagogues multiplient les exercices ludiques et investissent l’image d’un rôle éducatif majeur.

Dans cet abécédaire destiné aux petites filles, celles-ci sont mises en scène dans des situations de la vie quotidienne : les fillettes, tour à tour studieuses, espiègles, généreuses, révèlent ce qu’était leur modèle éducatif dans les années 1850. L’accent est mis sur « ce qu’il ne faut pas être », et sur ce qu’il faut faire, mêlant des scènes bourgeoises et populaires. La fin de l’ouvrage célèbre la petite Marie, « bonne et charitable », qui « aime à faire plaisir aux pauvres », et « porte des provisions à une malheureuse famille ruinée par un incendie ».

Librairie Théodore Lefèvre et Cie

Librairie Théodore Lefèvre et Cie

L'édition jeunesse

Avec les progrès de l'alphabétisation, la lecture n'est plus réservée à une élite cultivée. Elle devient un loisir accessible encouragé par la création de bibliothèques par des associations philanthropiques puis par les municipalités.

Fort de sa suprématie dans le domaine des manuels scolaires, Louis Hachette diversifie ses collections. Sur le modèle inventé par l’éditeur britannique W. H. Smith, et en s’appuyant sur le développement du réseau ferroviaire français, Hachette décide de créer des bibliothèques de gare, dans lesquelles il se propose de commercialiser une collection qui a pour emblème une locomotive.

Composée d’ouvrages brochés ou reliés, cette « Bibliothèque des chemins de fer » est divisée en sept séries thématiques, chacune caractérisée par une couleur de couverture.

Chemin de fer Versailles à Paris

En s’appuyant sur le développement du réseau ferroviaire français, Louis Hachette décide de créer des bibliothèques de gare, dans lesquelles il se propose de commercialiser une collection qui a pour emblème une locomotive. Composée d’ouvrages brochés ou reliés cette « Bibliothèque des chemins de fer » est divisée en sept séries thématiques, chacune caractérisée par une couleur de couverture.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La sixième série, de couleur rose, consacrée aux livres illustrés pour les enfants, quitte en 1856 la « Bibliothèque des chemins de fer » pour donner naissance à une collection autonome, la « Bibliothèque rose illustrée », dont l’auteur emblématique deviendra très vite la comtesse de Ségur.

Hachette s'impose en quelques années dans l'édition des livres pour enfants.

Magasin d’éducation et de récréation

Proscrit par le régime de Napoléon III, exilé en Belgique, Pierre-Jules Hetzel, l’éditeur romantique du Nouveau magasin des enfants, rentre à Paris en 1861. Après plusieurs tentatives de collaboration, il redevient éditeur et lance une revue, destinée à alimenter son catalogue de livres. Il la dirige avec Jean Macé pour la partie scientifique et plus tard Jules Verne pour la partie littéraire. Le Magasin est l’un des plus importants périodiques du siècle, prépubliant quantité de chefs-d’œuvre de Verne, des romans à suivre, des illustrations. Hetzel veut constituer « un enseignement de famille », « compléter l’éducation publique », amuser et éduquer. Il s’appuie sur une équipe d’auteurs renouvelée par rapport à sa période romantique et sur de nombreux illustrateurs. Très souvent, les textes publiés dans la revue connaissent des variantes par rapport au livre. Comme pour La Semaine des enfants, que le Magasin absorbe en 1876, la censure s’exerce plus fortement sur la presse que sur les livres, ce qui explique ces différences, autant que le travail littéraire. (O. P.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les Cinq doigts de M. Toto

À la différence de L’Alphabet de Mademoiselle Lili, ce sont les personnages féminins qui vont apprendre les rudiments de l’arithmétique au petit Toto. Grâce aux talents pédagogiques de sa cousine Lili et de sa bonne Marguerite, Toto va progressivement assimiler les bases que sont la numération, les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions. « M. Toto est un élève qui fait le plus grand honneur à son professeur, Mademoiselle Lili. Elle-même, en montrant le calcul à son petit cousin, y a fait des progrès remarquables. » Poursuivant son apprentissage, Toto va découvrir les fractions ordinaires et décimales, la mesure du temps, les poids et les mesures, le calcul de la vitesse, des carrés et des cubes. Les historiettes écrites par Ferdinand de Gramont, qui fut secrétaire du Magasin d’éducation et de récréation entre 1864 et 1878, et Jean Macé, accompagnées des vignettes de Frœlich, qui n’hésite pas à donner les traits de Hetzel à l’oncle de Toto, sont au service d’une vulgarisation scientifique de qualité pour les tout-petits. À la fin de l’album, le père de Lili fait passer un examen à son neveu : « Il est si satisfait de la manière dont Toto lui a répondu qu’il lui fait cadeau de L’Arithmétique du grand-papa, de M. Jean Macé. Ce livre-là, dit-il à M. Toto en le lui montrant, est un fameux livre dans son genre, mon garçon. Tout ce que Lili sait en fait d’arithmétique, c’est à lui qu’elle le doit, et elle ne t’a rien appris qui ne soit, pour ainsi dire, emprunté à l’histoire des Deux petits marchands de pommes. Mais tu trouveras ses leçons si bien présentées dans le livre que, quand tu l’auras lu, je te défie de jamais l’oublier. » (C. G.-B.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

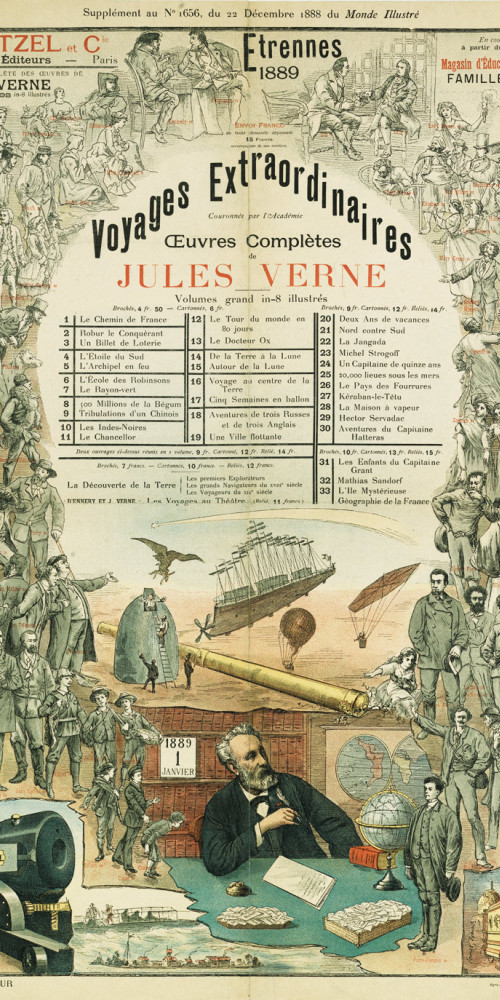

Affiche publicitaire pour les Voyages extraordinaires, étrennes 1889 de l’éditeur Hetzel

Dans le même temps, Jules Hetzel fonde avec son ancien condisciple du Collège Stanislas fondateur de la Ligue de l’enseignement, Jean Macé, un périodique illustré pour la jeunesse, Le Magasin d’éducation et de récréation, qui concurrence La Semaine des enfants, publiée par Hachette depuis 1857.

Hetzel accorde une attention particulière à la typographie, à la mise en page, à la qualité du papier et des illustrations. Les textes sont signés par P.-J. Stahl (qui, non content de traduire, adapte, voire réécrit des passages entiers de Maroussia, des Quatre Filles du Dr March, ou des Patins d’argent, « de façon que cela pût aller à notre public »), Jean Macé (Histoire d’une bouchée de pain), Jules Verne ou André Laurie (Scènes de la vie de collège). L’un des traits de génie de Hetzel éditeur est d’avoir, comme son concurrent Hachette, tout d’abord publié les textes dans le périodique, avant de faire paraître en volumes dans ses différentes collections (par exemple la « Bibliothèque d’éducation et de récréation »), au format in-18 ou in-8°, broché ou cartonné, avec ou sans illustrations.

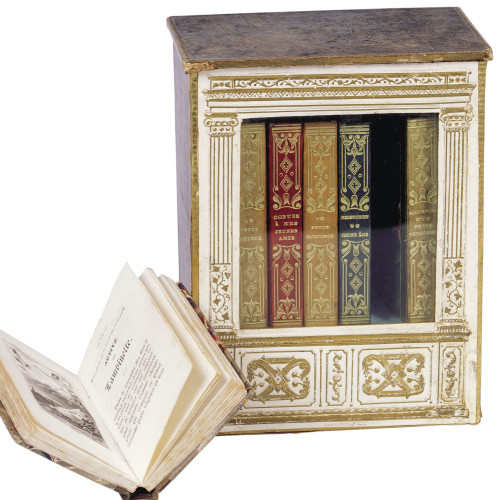

Petite bibliothèque de la jeunesse

Papetier et marchand d’almanachs depuis 1799, Marcilly inaugure en 1826 la vente de jolies boîtes en carton ornées de papier gaufré contenant jeux, nécessaires de couture ou de peinture, petits livres, et qu’il qualifie d’ « objets d’étrennes ». Ce coffret-bibliothèque renferme six volumes ornés chacun d’un titre gravé et quatre planches. La féerie participe de cette éducation morale divertissante aux côtés de fables, historiettes, récits de voyages...

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

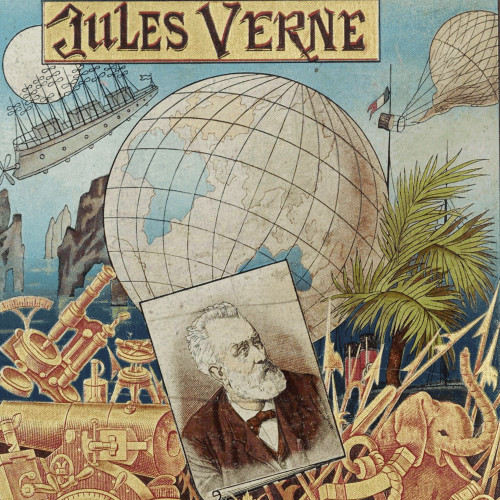

Mistress Branican

La publication des œuvres de Jules Verne par Pierre-Jules Hetzel suit une stratégie éditoriale établie peu ou prou dès les premiers titres comportant trois étapes : une publication pré-originale dans un périodique, en tout premier lieu bien sûr Le Magasin d’éducation et de récréation, mais aussi Le Temps (8 titres), Le Journal (5 titres) ou Le Journal des débats (4 titres) ; une édition originale au format in-18 non illustrée (du moins jusqu’en 1893) ; enfin une édition illustrée au format grand in-octavo mise en vente à l’approche des étrennes sous forme brochée ou reliée ou richement cartonnée.

Les volumes en cartonnages pleine toile illustrés concentrent l’intérêt des collectionneurs verniens et témoignent du génie de l’éditeur Hetzel dans l’art de faire vivre son fonds. Sans entrer dans la distinction des variantes précisément décrites par les bibliographes (Piero Gondolo della Riva, André Bottin, Philippe Jauzac), on ne dénombre pas moins de six principaux types de cartonnages pour les volumes simples des Voyages extraordinaires et onze pour les volumes doubles, offrant ainsi un remarquable panorama des différentes possibilités d’illustration : décors dorés, argentés, or et noir ou polychrome, qui conjugués à la variété des couleurs de toile (rouge, vert gazon, sapin ou bronze, bleu ardoise ou santorin, havane, violet, grenat, etc. mais toujours rouge pour les polychromes) permettent une infinité de combinaisons. Au fil des ans, un même titre peut ainsi à plusieurs reprises faire peau neuve sous un nouvel habillage séduisant.

Rendons hommage pour finir aux relieurs industriels qui ont pour noms Magnier, Lenègre et Engel et plus encore aux graveurs de plaques, principalement Auguste et Paul Souze mais aussi Berger et Blancheland.

Domaine public

Domaine public

« Éducation et récréation », cette maxime de l’éditeur s’incarne dans l’auteur phare de la maison, Jules Verne, dont Hetzel publie le premier roman, Cinq semaines en ballon le 24 décembre 1862.

Le succès du livre l’incite à négocier l’exclusivité de la production du romancier. À partir de 1864, les romans de Jules Verne sont d’abord publiés dans le Magasin, puis dans la collection Hetzel in-18 sans illustration et enfin, pour les fêtes de fin d’année, dans la « Bibliothèque d’éducation et de récréation », illustrés entre autres par Neuville, Riou, Bennett et richement cartonnés. En un peu plus de quarante ans, jusqu’à la mort de Jules Verne, en 1905, soixante-deux romans et dix-huit nouvelles composant les Voyages extraordinaires seront publiés, pour le bonheur des petits et des plus grands.

Encyclopédies, dictionnaires et guides

Dans la seconde moitié du 19e siècle paraissent, dans la lignée de l'Encyclopédie, des dictionnaires monumentaux, tels le Dictionnaire de la langue française d'Émile Littré en 1863 ou, peu après, le Grand Dictionnaire universel du 19e siècle de Pierre Larousse dont la publication s'échelonne de 1863 jusqu'au quinzième volume en 1876.

Pour mener à bien son entreprise, Pierre Larousse s'est entouré d'une centaine de collaborateurs.

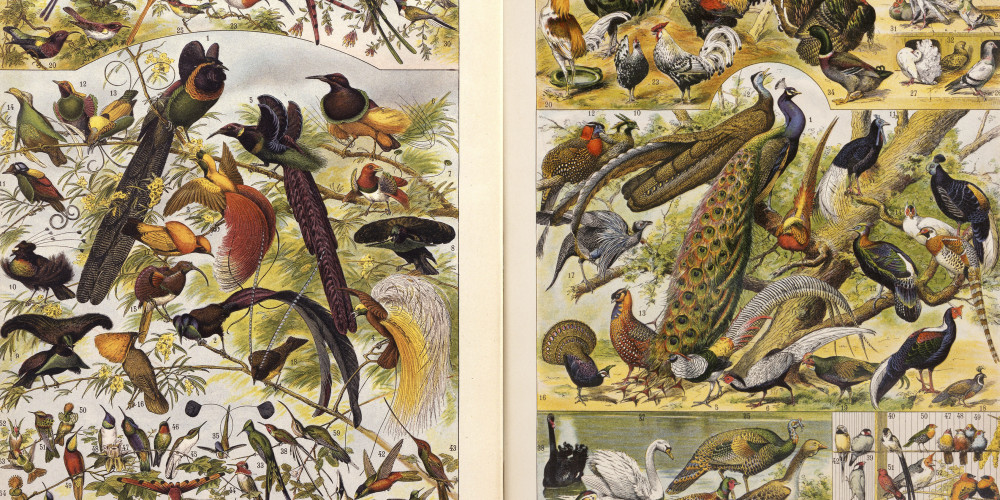

Nouveau Larousse illustré

Ce premier grand titre de la maison Larousse à être orné de la célèbre semeuse d’Eugène Grasset se distingue du Grand Dictionnaire Universel par l’illustration omniprésente. À l’opposé du discours de combat de Pierre Larousse, un ton plus informatif et éducatif a été adopté. Ce titre phare de la firme pendant plus de trente ans a dépassé les 250 000 exemplaires. Un succès qui a laissé une trace durable dans la mémoire littéraire, qu’attestent Les Mots de Sartre : « Le Grand Larousse me tenait lieu de tout : j’en prenais un tome au hasard, [...] je l’ouvrais, j’y dénichais les vrais oiseaux, j’y faisais la chasse aux vrais papillons posés sur de vraies fleurs ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le développement des techniques d'illustration et la part croissante de la photographie favorisent la floraison de manuels techniques, livres de cuisine, de bricolage, etc., servis par des illustrations de qualité.

Le développement des voyages donne naissance aux guides touristiques, avec notamment ceux de l'Allemand Karl Baedecker. Leur nombre croît irrésistiblement au 20e siècle avec le tourisme de masse. Les Guides bleus de Hachette voient le jour en 1919.

Au moment où l’accès au livre s’élargit, se développe la bibliophilie. Autour de ce goût pour les livres anciens, rares et précieux se créent des sociétés d’amateurs comme celle des Bibliophiles françois (1820) et des revues spécialisées comme le Bulletin du bibliophile fondé par Charles Nodier en 1834.

Intérieur d’une gare

« Ce qui m’importe, ce que je veux rendre vivant et palpable, c’est le perpétuel transit d’une grande ligne entre deux gares colossales. Et je veux animer toute la population spéciale des chemins de fer : employés, chefs de gare, hommes d’équipe, chefs de train, chauffeurs, mécaniciens, gardes de la voie, employés du wagon des postes et télégraphes. On fera de tout dans mes trains : on y mangera, on y dormira, on y aimera, il y aura même une naissance en wagon ; enfin l’on y mourra. »

Lettre à Paul Alexis, 1882

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mmgvmkg3jcf8