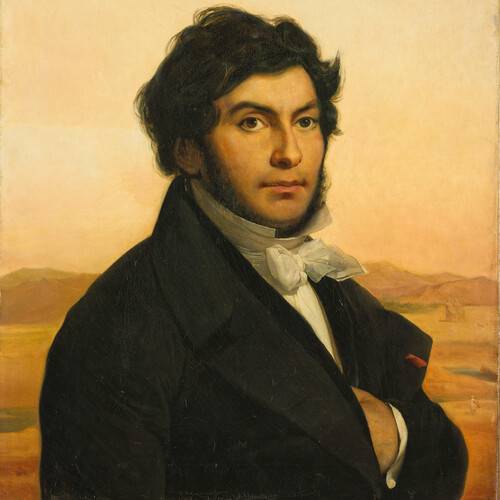

L’abbé Barthélemy, déchiffreur d’alphabets oubliés

© Musée du Louvre

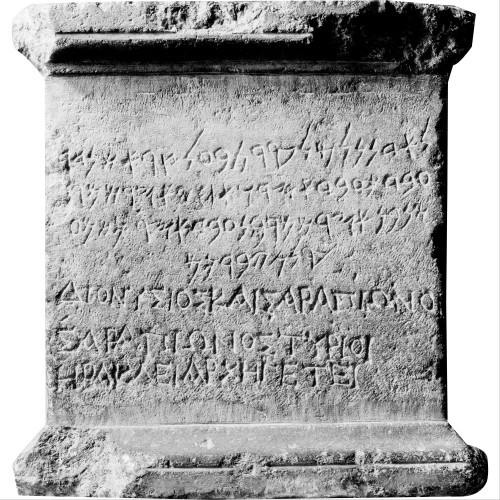

Inscription gréco-phénicienne

Moins connu que Champollion, l’abbé Barthélemy, savant et écrivain du siècle des Lumières, joua un rôle précurseur dans le déchiffrement des hiéroglyphes : il posa les principes méthodologiques à mettre en œuvre pour le déchiffrement des écritures inconnues et parvint à identifier presque toutes les lettres de l’alphabet phénicien en s’appuyant sur l’inscription bilingue de cette stèle.

© Musée du Louvre

Lorsqu’on en retrouva la trace, l’alphabet phénicien resta une énigme. On doit à l’abbé Barthélemy la première méthode de déchiffrement fondée sur l’étude d’inscriptions bilingues ; elle lui a permis dans un premier temps de percer les mystères de l’alphabet palmyrénien, puis, mieux encore, de proposer la première interprétation de l’alphabet phénicien. En se fondant sur l’étude des noms propres, il a énoncé, dès le milieu du 18e siècle, les principes qu’utilisera plus tard Champollion pour l’élucidation de la pierre de Rosette, sans parvenir cependant à découvrir le sens de l’écriture égyptienne.

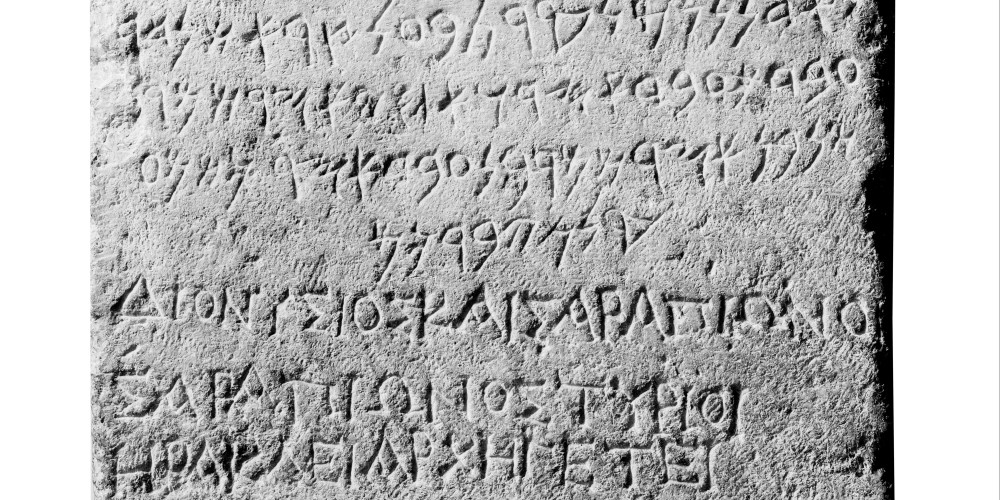

Le déchiffrement de l’alphabet de Palmyre

Palmyre, une cité caravanière située près de la frontière orientale de l’Empire romain, connut dans les premiers siècles de notre ère une grande prospérité, qu’attestent de nombreux monuments et des centaines d’inscriptions surtout religieuses, honorifiques ou funéraires. Mais après le sac de la cité à la fin du 3e siècle apr. J.-C., ses monuments et sa culture tombèrent peu à peu dans l’oubli. Ce n’est qu’au 18e siècle que les premiers voyageurs risquèrent l’aventure dans le désert syrien et rapportèrent les premiers dessins de monuments ainsi que quelques piètres copies d’inscriptions qui suscitèrent la curiosité et des essais de déchiffrement pour le moins fantaisistes. Il revint à l’abbé Barthélemy d’éclaircir le mystère. Dès 1754, soit un an seulement après la diffusion des premières copies exactes d’inscriptions palmyréniennes, il publia le déchiffrement de cette écriture et expliqua comment il avait procédé.

Monnaie de Tyr : Démétrios Ier

Droit : tête diadémée de Démétrios Ier à droite ; grènetis.

Revers : proue de navire à droite ; au-dessus, inscription en grec ; la date LHNP (= an 158 de l’ère séleucide) ; au-dessous, inscription en grec à gauche ; en phénicien à droite, lamed tsade resh (= [la ville de] Tyr).

Les lettres lsr, « [appartenant] à Tyr », reconnues par l’abbé Barthélemy sur des monnaies tyriennes, lui ont permis de progresser dans son déchiffrement de l’inscription de Malte. C’est l’exemplaire ci-dessus qu’il a publié en 1764 dans les Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 30, no 1, p. 143 et pl. II.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Comme cette écriture ne comportait que vingt-deux lettres, il s’agissait sûrement d’un alphabet. L’abbé Barthélemy refusa de comparer la forme des signes avec celle d’autres alphabets connus (toutes les écritures comprennent plus ou moins des ronds, des traits, des croix) et se donna une véritable méthode d’analyse. Il décida de commencer par l’étude d’une inscription bilingue, ici palmyrénienne et grecque, dans lesquelles il identifia d’abord le nom propre Septimion Ouorodèn, en tête du texte grec, et il supposa que la version palmyrénienne commençait par le même nom. De plus, il partit de l’hypothèse que la langue de cette oasis du désert de Syrie devait être apparentée avec l’araméen et particulièrement avec le syriaque qu’il connaissait : il en conclut donc que l’écriture ne notait que les consonnes, qui devaient être les vingt-deux mêmes que celles de cet alphabet. L’identification des huit consonnes du nom propre (s, p, t, m, y, w, r, d) lui donnait une base grâce à laquelle il reconnut des mots araméens familiers, par exemplebar, « fils de », pour exprimer la filiation, apportant chaque fois de nouvelles lettres à son déchiffrement bientôt complet.

Le déchiffrement de l’alphabet phénicien

C’est la même méthode que l’abbé Barthélemy employa, quatre ans plus tard, pour proposer l’interprétation de l’alphabet phénicien. Si l’écriture phénicienne était très célèbre puisqu’une tradition bien établie en faisait l’ancêtre de l’alphabet grec et donc de toutes les écritures européennes, peu de documents étaient alors connus. L’abbé Barthélemy décida de se fonder à nouveau sur l’étude d’une inscription bilingue, en l’occurrence deux dédicaces phénico-grecques retrouvées à Malte, une ancienne colonie phénicienne, et d’appliquer la même méthode. La comparaison entre les deux versions était ici plus difficile que dans le cas des inscriptions palmyréniennes puisque l’ordre des mots n’était pas le même dans les deux cas. De plus, les noms propres étaient traduits et non transcrits. Mais un des deux frères auteurs de la dédicace portait le même nom que son père. L’abbé Barthélemy repéra ainsi les noms propres et identifia le mot bn, « fils de », comme en hébreu. À la place du nom du dieu Héraclès, il identifia les consonnes du mot Melqart, son nom en phénicien. Enfin, il reconnut le nom de la ville de Tyr, d’où étaient originaires les dédicants. Ainsi put-il identifier presque toutes les lettres de l’alphabet phénicien.

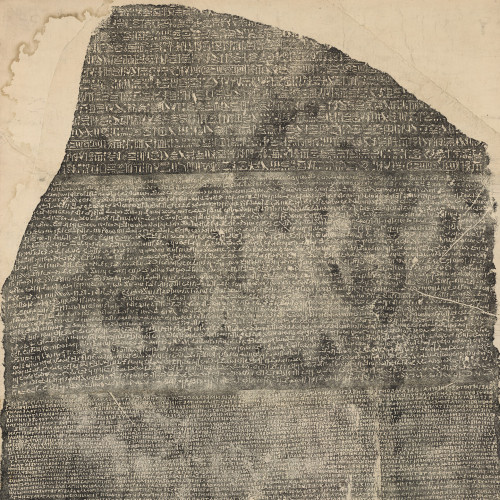

Estampage de la pierre de Rosette

Ce fragment de stèle a été découvert en juillet 1799 par Pierre-François Xavier Bouchard, un officier du génie, lors de travaux de terrassement dans le Fort Julien, près de Rashid (Rosette). Dès sa découverte, on pressent que l’on tient une pièce cruciale pour arriver à percer le secret de l’écriture hiéroglyphique des anciens Égyptiens. Il porte, en écriture égyptienne hiéroglyphique et démotique ainsi qu’en grec, un décret promulgué par l’assemblée des prêtres réunis à Memphis pour célébrer le premier anniversaire du couronnement du souverain. On connaît des exemplaires complets de ce décret, notamment dans le célèbre temple d’Isis, à Philae

La pierre a été saisie par les Anglais lors de la capitulation des Français, en 1801, en guise de butin de guerre, et transférée au British Museum, où elle se trouve encore aujourd’hui. Mais de nombreuses copies et estampages ont été réalisés et diffusés, permettant à plusieurs savants de tenter de relever le défi que représentait le déchiffrement des hiéroglyphes. Cet estampage a été réalisé au Caire dès 1800 par « monsieur Marcel, directeur de l’imprimerie nationale et Galland, correcteur », comme l'indique une inscription.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

On sait que le but que se proposait l’abbé Barthélemy était de trouver la clé de l’écriture égyptienne. Suivant les principes mis au point dans ses travaux de déchiffrement, il proposait de se fonder sur une inscription bilingue dans laquelle on partirait des noms propres. Pour ce faire, il émit l’hypothèse que les cartouches entouraient des noms royaux. Il souligna la nécessité de connaître une langue apparentée à celle que l’on voulait déchiffrer et il supposa que le copte était une forme récente de l’égyptien ancien. En somme, il ne lui manqua que la pierre de Rosette. C’est la découverte de celle-ci par l’expédition d’Égypte qui permit finalement à Champollion de franchir le pas décisif. Mais chaque déchiffrement est le fruit d’un long processus d’analyse : dans celui de l’égyptien, l’apport de l’abbé Barthélemy fut fondamental.

Lien permanent

ark:/12148/mmjgzj4c0hc35