-

Vidéo

VidéoLe Roman de la Rose

-

Album

AlbumLe Roman de la rose, un art d'aimer (première partie)

-

Album

AlbumLe Roman de la rose, un miroir périlleux (deuxième partie)

-

Album

AlbumLe Roman de la rose, un miroir de l'amour (troisième partie)

-

Album

AlbumLe Roman de la rose, l'œuvre la plus célèbre du Moyen Âge

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLe Roman de la Rose

-

Vidéo

VidéoLe Cœur d’amour épris

-

Album

AlbumLe livre des échecs amoureux

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLe Cœur d'amour épris

-

Livre à feuilleter

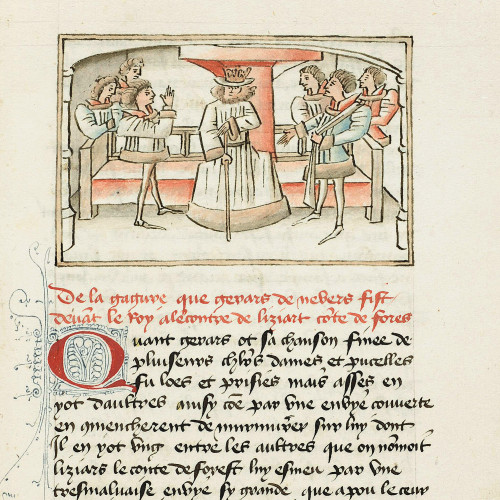

Livre à feuilleterLe Roman de Gérard de Nevers

Le Roman de la rose, un art d'aimer (première partie)

Le Roman de la rose, « Art d’aimer » courtois et érudit, a séduit des générations de lecteurs du 13e au 16e siècle. Tout à la fois délicieusement aimable et misogyne, codifié et subversif, ce long poème traite d’un sujet intemporel : l’amour, ses joies, ses écueils, ses enjeux sociaux et spirituels.

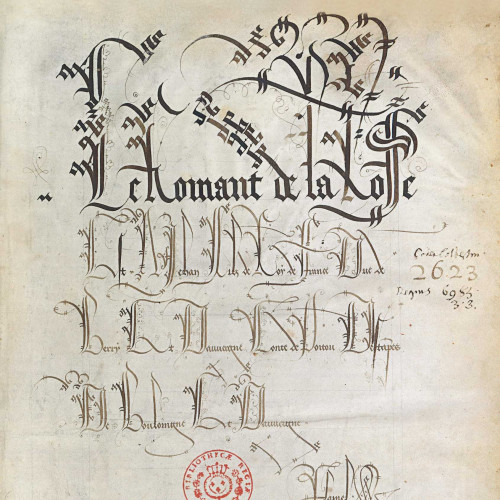

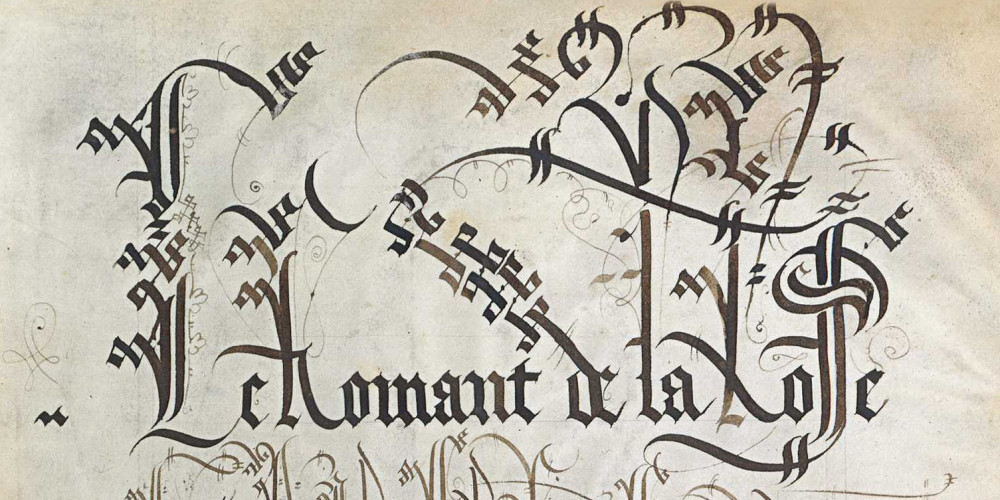

Détail de l’ex-libris du duc Jean de Berry, calligraphié par son secrétaire Jean Flamel, sur l’un des cinq exemplaires manucrits du Roman de la rose lui ayant appartenu.

Le Roman de la rose est un long poème écrit au XIIIe siècle par deux auteurs successifs : Guillaume de Lorris et Jean de Meun. Prenant la forme d’un songe allégorique, il narre la conquête d’une Rose - une jeune fille - par un jeune homme, l’Amant.

Bibliothèque nationale de France

Le Livre des cleres femmes

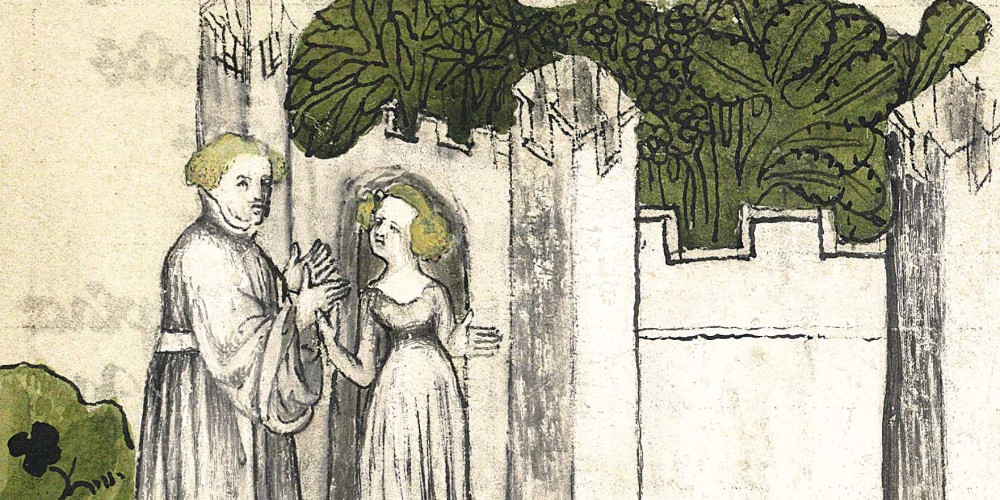

Dans cette peinture, exactement contemporaine de la Querelle du Roman de la rose et sans doute inspirée par elle, Christine de Pizan est représentée devant sa table d’étude, courtisée par un amant.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L’auteur du Roman de la rose écrivant dans son cabinet

Auteur d’une des œuvres les plus fameuses du Moyen Age, la seconde partie du Roman de la rose, Jean de Meun (ou de Meung) est représenté écrivant dans son cabinet. Devant lui, une roue à livres, pupitre tournant qui lui permet de consulter tour à tour différents documents.

© Bibliothèque nationale de France

« Car quant Guillaumes cessera, Jehans le continuera », v. 10591-10592

Suivant très exactement le Roman (v. 10589), les deux auteurs écrivent chacun sur leur pupitre les premiers mots de leurs textes ; à gauche, Guillaume de Lorris inscrit « Mout de gens dient que un songes n’a se fable… »

Bibliothèque nationale de France

Néron faisant éventrer sa mère

Cette œuvre qui débute sous les auspices de la « fin’amor » et se clôt dans une atmosphère dionysiaque, traite de l’amour, ses joies, ses écueils, ses enjeux sociaux et spirituels. Elle aborde des questions sur l’art de la séduction, la crudité du langage, la misogynie, la place de l’amour dans le destin de l’humain qui restent d’une étonnante modernité.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La quête de l’Amant

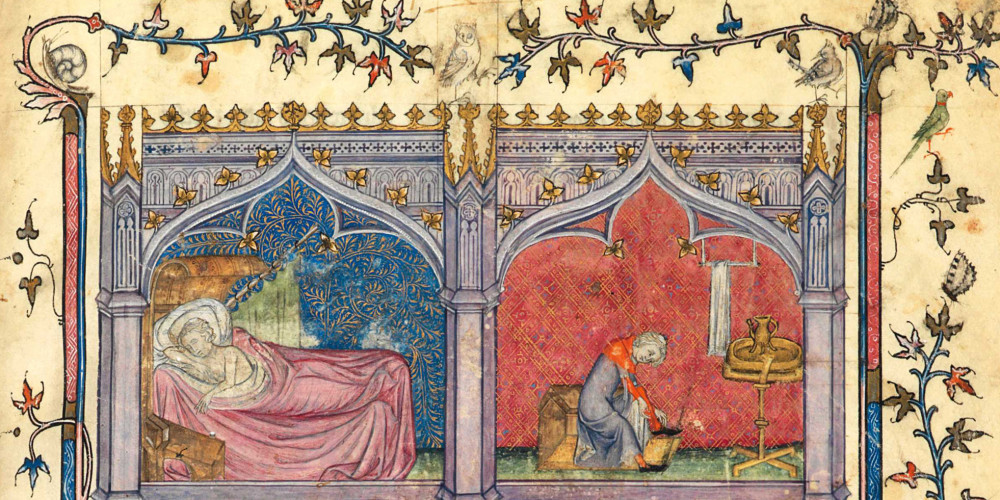

Délicate peinture présentant dans un encadrement gothique les quatre étapes traditionnelles de l’entrée en quête : l’amant veille ; il se chausse et se lave ; il longe la claire rivière ; parvenu aux murs du verger merveilleux, il frappe à la porte.

Dans la marge inférieure, un ours et un singe, enchaînés, côtoient un lion et une lionne.

Mots-clés

© BIU Montpellier

Feuillages de rosiers encadrant le premier feuillet d’un manuscrit du Roman de la rose

Des feuilles de rosier qui parsèment le lit du dormeur et encadrent la page de titre entrent en résonance avec le titre du livre. Le manuscrit porte les armes de la famille Du Plessis d’Assé.

Bibliothèque nationale de France

« Reverdie » et amours printanières

Pleine de charme, cette page frontispice unit autour du thème de la nature les deux parties, bien différentes, du Roman de la rose. Au milieu d’un buisson de roses égayé par le chant des oiseaux, le narrateur rêve.

Dans des rinceaux de rosiers, la Vieille invite une jeune fille à profiter des plaisirs de la vie : un corbeau picore un bouton de rose ; un couple est tendrement enlacé.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le dormeur, entre Amour et Danger

Dans un bel encadrement architectural gothique, le narrateur du Roman de la rose, rêve à la cueillette de la rose. À ses côtés, le dieu d’Amour, couronné et ailé, et Danger, armé d’une massue, figurent les espoirs et les écueils de sa quête.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

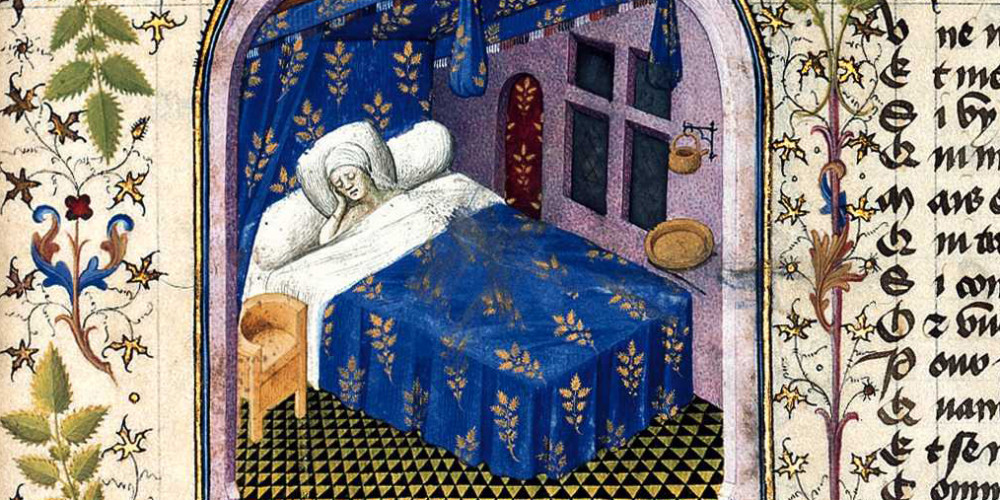

Guillaume de Lorris sommeillant

Le Roman de la rose est un songe allégorique. Le narrateur raconte comment, en rêve, il est entré dans le jardin où réside le Dieu d’Amour et y est tombé amoureux d’un bouton de rose.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Elégant rosier aux côtés du dormeur.

Elégant rosier aux côtés du dormeur.

Bibliothèque nationale de France

Un buisson de roses

Un buisson de roses semble naître du lit où l’amant-clerc rêve, à demi endormi ; mais Danger, avec sa massue, veille. Cette miniature, qui introduit les plus anciens manuscrits, s’inspire de l’arbre de Jessé. On peut l’interpréter ainsi : contrairement au propos de Jean de Meun, la procréation n’est pas libre, mais reste soumise aux interdits, particulièrement ceux de l’Église.

Bibliothèque nationale de France

Oiseuse

A droite, Oiseuse se pare au faîte des murs du verger. La forme arrondie du jardin fait écho à celle de son miroir, évoquant ainsi l’ambition spéculaire du Roman de la rose.

Bibliothèque nationale de France

Roman de la rose

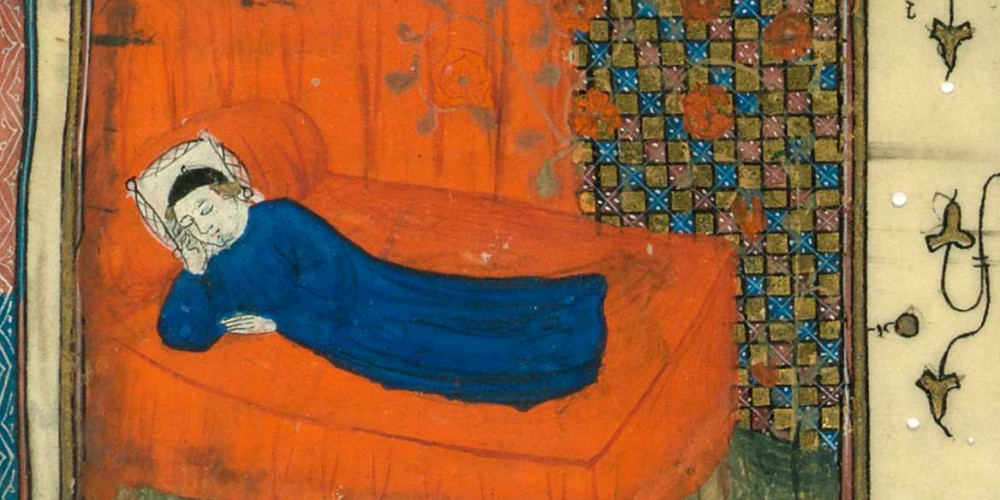

A gauche, le dormeur et le rosier. A droite, le dormeur se voit, en songe, se lever et se laver les mains ; il est prêt à vivre son initiation amoureuse.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Roman de la rose

Le songe se déroule au printemps, temps des amours et du réveil de la nature. Le songeur est un tout jeune homme, enclin à se laisser entraîner dans une aventure amoureuse. Après avoir quitté la ville et folâtré dans une nature radieuse, le narrateur aborde un jardin cerné de hauts murs, d’où s’échappe une délicieuse musique.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Pelerinage

Sortant de chez lui, après s’être lavé les mains, le rêveur, posté sur un tertre d’où coule une rivière, écoute, fasciné, le chant des oiseaux. Il se rafraîchit le visage dans l’eau claire, et découvre, sur les murs crénelés qui entourent le Verger, les figures hostiles à l’amour, en particulier Papelardie, lisant son psautier, et Pauvreté, en haillons.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L’amant endormi, se levant et se chaussant, se lavant, sortant de sa chambre et arrivant devant le jardin de Déduit

Cette enluminure illustre les prémices du récit du Roman de la rose : le narrateur, en songe, se lève, s’habille et chemine jusqu’à un mystérieux verger, ceint de hauts murs sur lesquels sont représentées des figures anti-courtoises

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

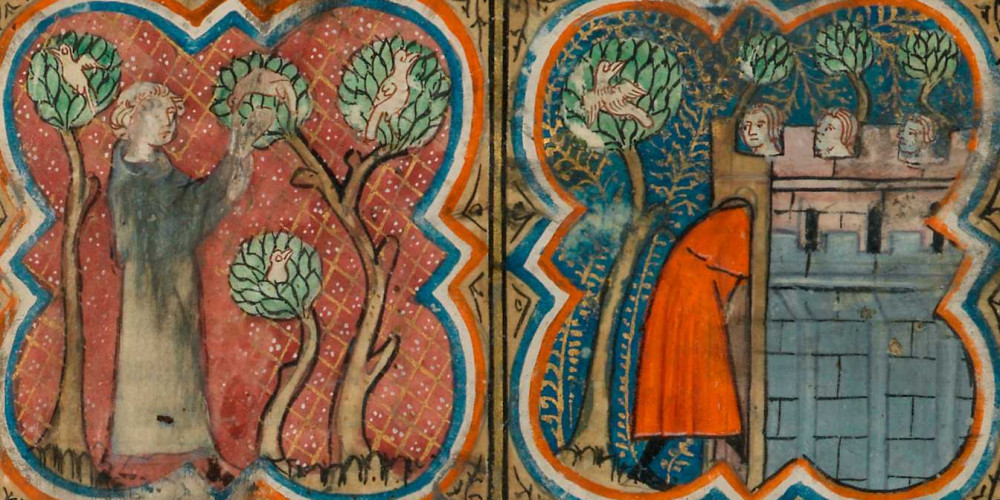

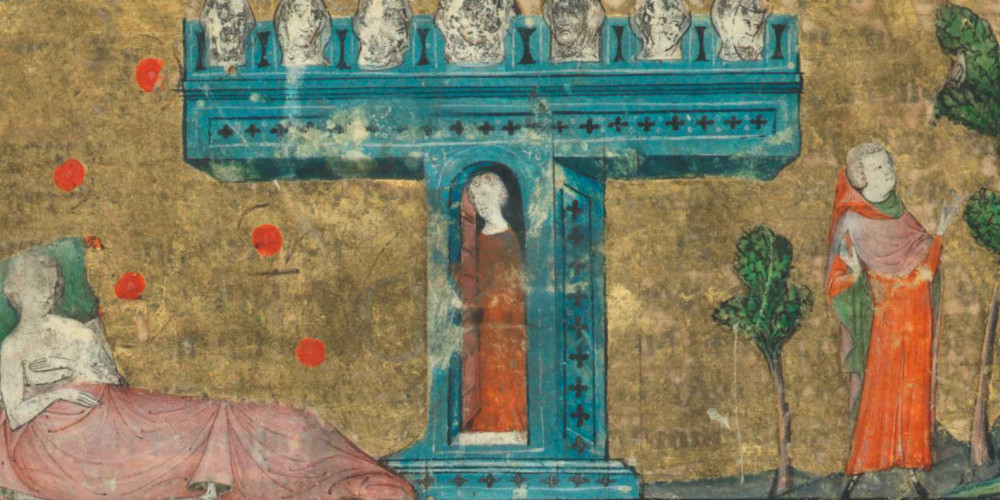

Le narrateur découvre le jardin

Sur les murs extérieurs du jardin sont représentées dix figures allégoriques représentant tout ce qui s'oppose à l'amour : Vieillesse, Tristesse, Pauvreté, Avarice... La belle portière du jardin, Oiseuse, annonce au narrateur que ce jardin est la propriété de Déduit, le divertissement, et le séjour du Dieu d’Amour.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Pauvreté

Pauvreté, pieds nus et vêtue de haillons, grelotte, recroquevillée sur elle-même.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Vieillesse

Courbée par les ans, Vieillesse s’avance sur ses deux cannes. L’illustrateur n’a pas figuré les oreilles moussues et la bouche édentée si joliment décrites par Guillaume de Lorris (v. 355) : « Les oreilles avoit mossues / Et toutes les denz si perdues / Qu’ele n’en avoit mes que une. »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Tristesse

Les cheveux défaits, Tristesse se lamente ; elle déchire sa robe, qui découvre une poitrine décharnée.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le mur du Verger de Deduit

Suivant exactement le texte, l’illustrateur a figuré, dans une composition originale, les visages des vices apparaissant au sommet des murs crénelés du Verger, dont Oiseuse garde la porte (v. 129-133) :

Quant j’oi. i. pou avant alé,

Si vi un vergier grant et lé,

Tout clos de haut mur bataillié

Portrait et dehors entaillié

A maintes riches escritures.

(Après avoir parcouru un bout de chemin, j’aperçus un verger vaste et étendu, entièrement clos d’un haut mur crénelé, qui à l’extérieur était peint et sculpté de nombreuses et superbes représentations.)

Mots-clés

Largesse

Oiseuse, comme son nom l’indique, n’a d’autre occupation que le soin de sa toilette. Allégorie de la séduction féminine, elle convainc le narrateur de franchir le seuil du jardin d’Amour.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Oiseuse et son miroir

Oiseuse est ici dotée de l’attribut que Guillaume de Lorris lui a conféré : le miroir, à la fois symbole du pouvoir de séduction féminin et emblème médiéval du savoir. Le miroir a une signification complexe au Moyen Âge : il peut être fidèle ou trompeur ; il renvoie au corps et au désir mais aussi à Dieu, car le monde créé est un reflet du divin.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Oiseuse devant la porte du jardin

La blonde et belle Oiseuse garde l’entrée du luxuriant Jardin de Déduit.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L’amant entrant dans le jardin de Déduit, accueilli par Oiseuse

La portière du jardin, Oiseuse, se mire dans son miroir.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

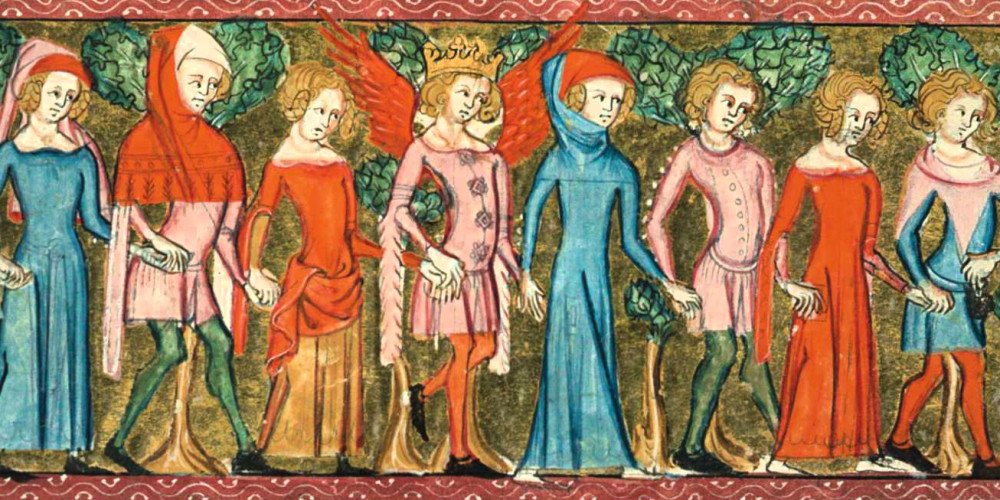

Carole et musiciens

Dans le jardin, s’ébattent en une farandole (la carole) les allégories de l’amour courtois : Richesse, Beauté, Franchise, Jeunesse ainsi que le Dieu d’Amour et son double, Doux Regard, symbole du « coup de foudre », de la naissance de l’amour.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Carole

La scène de danse de la carole, à laquelle se livrent les allégories de la courtoisie autour du dieu d’Amour, est emblématique de l’atmosphère enchanteresse créée par Guillaume de Lorris. On voit ici Doux Regard armé d’une flèche. Le narrateur, un peu à l’écart, se penche sur les eaux de la fontaine de Narcisse.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La carole

Portées sur une longue frise horizontale, les allégories de la courtoisie dansent la carole-farandole, en se tenant par la main avec, en leur centre, le dieu d’Amour, ailé et couronné, accompagné de Liesse, « ’anvoisie [l’enjouée], la bien chantanz ».

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Jeunesse et son ami

Dans une prairie où courent des lapins, Jeunesse et son ami se tiennent enlacés (v. 1288-1297) :

Les queroles ja remanoient

Car tuit li plusor s’en aloient

Ou lor amies ombroier

Souz ces arbres por donoier.

Dieux com avoient bone vie !

Fous est qui n’a d’autel envie :

Qui autel vie avoir porroit,

De meillor bien se sofferroit,

Qu’il n’est nus graindres paradis

Qu’avoir amie a son devis.

(Les caroles déjà se terminaient, car la plupart des danseurs allaient chercher avec leurs amies l’ombre pour conter fleurette. Mon Dieu ! quelle belle vie ils menaient ! Bien fou celui qu’i n’a envie d’une telle existence ! Il se passerait d’un bien plus grand, celui qui pourrait jouir d’une telle vie, car il n’existe pas de plus grand paradis que d’avoir une amie à son gré.)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Franchise

Vêtue d’une simple robe blanche, Franchise, un claquoir à la main danse avec un jeune noble, celui-ci paraît assis (v. 1188-1196) :

Après tous ceus se tint Franchise

Qui n’iere pas brune ne bise,

Ainz ere plus blanche que nois,

Si n’ot mie neis d’Orlenois […]

S’ot les chevous blonds et lons

Et fu simple com. i. colons.

Le cuer ot douz et debonere…

(Après tous ces gens se tenait Franchise, qui n’avait pas le teint brun ou sombre, mais était plus blanche que neige, et son nez n’était pas à la façon d’Orléans… Elle portait aussi des cheveux blonds et longs, et sa modestie était celle d’une colombe. Elle avait le coeur doux et bon…)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France