-

Vidéo

VidéoQuelles ont été les conséquences de la Renaissance carolingienne ?

-

Article

ArticleL’Europe carolingienne

-

Album

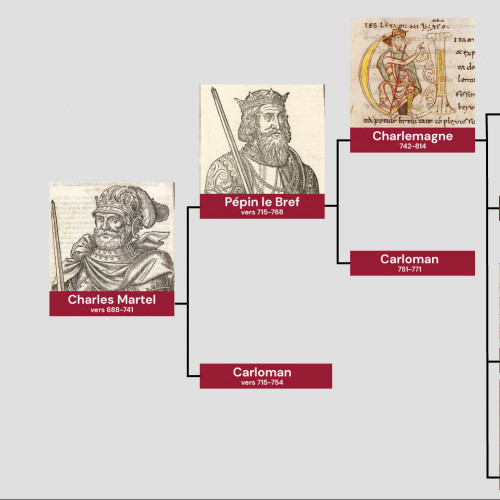

AlbumLa famille carolingienne

-

Article

ArticleLa « Renaissance carolingienne »

-

Vidéo

VidéoLire et écrire sous Charlemagne

-

Article

ArticleReligion et politique sous les Carolingiens

-

Article

ArticleChronologie de la période carolingienne

-

Vidéo

VidéoLa Renaissance carolingienne

Religion et politique sous les Carolingiens

Bibliothèque nationale de France

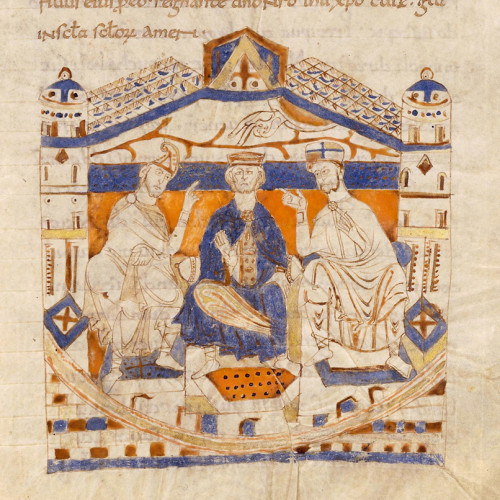

Allégorie de la royauté de droit divin

Ce petit cahier est sans doute le début d’un sacramentaire destiné à Charles le Chauve, qui n’a pas été terminé. Le décor exceptionnel, dû à un très grand artiste, permet d’imaginer ce qu’aurait été l’ensemble. Cette peinture pleine page particulièrement soignée représente le couronnement d’un prince entre deux dignitaires ecclésiastiques nimbés.

Enchâssée dans un luxueux cadre multicolore orné de feuillages d'acanthe stylisés, cette allégorie de la royauté carolingienne est placée en vis-à-vis du portrait du pape saint Grégoire le Grand.

Au centre de l'image, sortant des nuées, la main de Dieu couronne la tête nimbée du prince. Vêtu à la romaine d'une chlamyde, manteau fendu agrafé sur l'épaule, sur une tunique courte, il porte des jambières et de hauts chaussons. Une main demeure dissimulée dans les plis de son drapé tandis qu'il se désigne de l'index droit dressé en signe d'autorité.

Le souverain carolingien est entouré de deux dignitaires ecclésiastiques, nimbés et revêtus des attributs traditionnels de leur fonction : la longue aube de lin blanc dépasse d'une dalmatique, cette riche tunique de soie aux amples manches empruntée aux empereurs romains ; par-dessus, la chasuble forme un manteau à deux pans, ornée d'une écharpe sacerdotale nouée en triangle, le pallium. L'un tient un livre recouvert d'une précieuse reliure d'orfèvrerie, la Bible à n'en pas douter ; l'autre manipule un cahier ouvert devant lui, semblable à celui que saint Grégoire tient dans sa main. Serait-ce le sacramentaire grégorien, celui-là même que les copistes s'appliquent à reproduire sur la page en regard et dont ce manuscrit offre plus loin le texte ? Ce sont bien les Évangiles et la liturgie qui structurent la société chrétienne.

Dans l'iconographie médiévale, la taille exprime la hiérarchie. En donnant la même taille aux trois personnages, l'Église se positionne littéralement à hauteur du souverain, telle son égale. Gestes et attitudes suggèrent qu'ils entretiennent une conversation animée. Les évêques conseillent le prince carolingien qui s'appuie sur eux autant qu'ils le soutiennent : l'évangélisation des populations est garante de paix, les évêchés maillent le territoire carolingien.

La scène illustre la symbiose parfaite qui s'est opérée à l'époque carolingienne entre pouvoirs laïc et religieux. Elle montre bien le rôle qui était dévolu à l'épiscopat dans la légitimation de la royauté, en particulier à l'époque de Charles le Chauve où plusieurs textes législatifs mettent en évidence les liens contractuels entre le roi et les évêques. Surtout, cette image souligne l'origine divine de la royauté des souverains carolingiens. Inaugurée sous le règne de Pépin le Bref, la cérémonie du sacre culminait avec l'onction donnée par l'évêque et par laquelle le roi devenait roi de droit divin, "par la grâce de Dieu". L'intervention divine s'exprime à travers la nuée par la dextra, cette main de Dieu d'origine paléochrétienne, et par le fond bleu sur lequel se détachent les figures.

En l'absence d'une légende, qui vraisemblablement devait s'insérer dans le cartouche de pourpre prévu à cet effet, l'identification des personnages demeure incertaine. Différentes hypothèses ont été avancées. Suivant l'une d'entre elles, il convient d'interpréter cette image par rapport à celle de saint Grégoire placée en regard. Les trois personnages nimbés seraient ainsi, au centre, Charlemagne, le promoteur du sacramentaire grégorien dans le royaume franc, à gauche, saint Grégoire tenant son ouvrage ouvert, et, à droite, le pape Gélase (492-496), l'auteur d'un autre sacramentaire plus ancien répandu dans le royaume franc avant l'adoption de la liturgie romaine et dont le livre fermé suggère l'abandon de cette version au profit de celle de saint Grégoire.

Toutefois, il est communément admis aujourd'hui que le souverain nimbé serait plutôt le petit-fils de Charlemagne, son plus prestigieux héritier, Charles le Chauve, sacré roi de Lotharingie à Metz le 9 septembre 869, et commanditaire probable de ce sacramentaire pour l'occasion. Le nimbe qui l'entoure revêt ici une connotation hiérarchique, comme c'est parfois le cas dans l'art paléochrétien. Les deux dignitaires ecclésiastiques, quant à eux, pourraient être Hincmar, archevêque de Reims, et Adventius, évêque de Metz, lesquels octroyèrent l'onction royale à Charles le Chauve dans la cathédrale de Metz.

Bibliothèque nationale de France

Religion et politique : deux puissances indissociables

Dans la société carolingienne, de la même façon qu’Église et État ne sont pas radicalement distincts, le sacré et le profane sont intimement liés : la religion chrétienne touche à tous les aspects de l’existence, et chacun est concerné par ses principes et ses lois. Le désir des souverains carolingiens d’unifier leur royaume passe donc également par une politique religieuse.

Pour que les populations aient conscience d’appartenir au même Empire, il faut qu’elles vivent avec les mêmes principes, les mêmes règles. L’empereur, chef spirituel autant que temporel, intervient aussi bien sur le plan de l’organisation du clergé que des préceptes théologiques : la gestion de l’Église est une affaire spirituelle, mais aussi politique et économique.

Le pape et l’empereur, les deux piliers du pouvoir carolingien

Avant l’arrivée au pouvoir des Carolingiens, alors que les royaumes mérovingiens se disloquent sous la pression des multiples invasions barbares et en l’absence d’un pouvoir politique fort et centralisé, l’Église chrétienne en Occident doit compter sur elle-même pour maintenir son unité. Après les grandes invasions, l’ancien Empire romain a été démantelé, puis recomposé en entités régionales plus ou moins importantes et éphémères ; dans ce contexte troublé, c’est dans les monastères que s’est réfugiée une partie non négligeable des richesses et du savoir. C’est ainsi que les fondations pieuses se multiplient à l’époque mérovingienne, et leur population augmente en nombre à mesure que leurs domaines s’accroissent. Surtout, la présence dans ces monastères de nombreux membres des familles princières en fait bientôt – et ce phénomène ira s’accentuant à l’époque carolingienne – des relais ou des antichambres du pouvoir.

Saint Grégoire Ier inspiré par l’Esprit

Ce petit cahier est sans doute le début d’un sacramentaire destiné à Charles le Chauve, qui n’a pas été terminé. Le décor exceptionnel, dû à un très grand artiste, permet d’imaginer ce qu’aurait été l’ensemble. Cette peinture pleine page particulièrement soignée représente le pape Grégoire, inspiré par le Saint Esprit, dictant son sacramentaire à deux scribes dont l’un ouvre un coffre plein de livres.

Pape au tournant des 6e et 7e siècles, Grégoire le Grand est l'auteur du sacramentaire dit « grégorien » dont Charlemagne a imposé l'usage dans la liturgie franque. Suivant une tradition antique du portrait d'auteur, il est représenté dans une position frontale sur un luxueux trône serti de pierres précieuses, la tête tournée vers le prince et les dignitaires ecclésiastiques placés en regard.

Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, il dicte son ouvrage à deux scribes assis à ses pieds. L'un soulève un pan du rideau le séparant du saint. Il s'agit sans doute de Pierre Diacre, le secrétaire et disciple de Grégoire le Grand. Selon la légende, intrigué par les pauses fréquentes observées par Grégoire lorsqu'il dictait les homélies sur Ezéchiel, celui-ci perça un petit trou dans le rideau placé derrière lui et aperçut la colombe du Saint-Esprit en train de souffler littéralement les paroles au pape, son bec dans ses lèvres. Le second copiste, quant à lui, trace les paroles du saint sur un manuscrit à l'aide d'un stylet, un coffre à livres ouvert à ses pieds. Un travail de copie prescrit par saint Benoît dans la règle que Grégoire recommanda à tous les monastères.

Souvent représentée dans les portraits d'évangélistes ornant les livres d'Évangiles, l'activité de copie se déroulait essentiellement dans les scriptoria des monastères ou des églises cathédrales durant le haut Moyen Âge. Du verbe latin scribere, « écrire », le scriptorium désigne l'atelier dans lequel les religieux réalisaient des copies manuscrites. Ils travaillaient en équipe, encadrés par des chefs d'atelier qui distribuaient puis contrôlaient et corrigeaient leur travail afin que les textes édités soient les meilleurs possibles. Des échanges, des prêts entre établissements religieux ou des achats de manuscrits fournissaient alors les modèles indispensables.

Le style pictural de la scène, le modelé souple et ondoyant des drapés et la carnation blanche des visages évoquent l'art des scriptoria rémois, dont l'influence s'est propagée bien au-delà de la région champenoise grâce à la circulation des artistes d'un centre à l'autre. La peinture est enchâssée dans un riche cadre d'acanthes et devait recevoir une légende dans le cartouche de pourpre.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Sur ces territoires morcelés, et en l’absence d’autorité royale véritable, les tutelles politiques locales (l’évêque, le seigneur) n’exercent qu’une emprise limitée et parfois conflictuelle ; les grandes abbayes, elles, sont autant de mondes socialement structurés qui jouissent de privilèges importants, comme l’immunité (cette pratique née à l’époque mérovingienne leur accorde une certaine autonomie, et notamment des exceptions fiscales importantes).

L’abbaye Saint-Denis en Ile-de-France, par exemple, jouit dès le milieu du 7e siècle de cette immunité, qui lui permet de se soustraire à la juridiction de l’évêque pour ne dépendre que du pape : c’est lui qui, désormais, doit confirmer avec le roi l’élection de l’abbé par les moines de la communauté. Et c’est à Saint-Denis que le pape Étienne II sacre Pépin le Bref le 2 février 754, légitimant par ce signe fort l’accession au pouvoir de la nouvelle dynastie carolingienne.

Capables de vivre en autarcie, ces abbayes sont aussi tournées vers l’ensemble de la chrétienté ; et le rôle des missionnaires (les moines romains que le pape Grégoire envoie chez les Angles, les moines irlandais en Gaule) est essentiel dans le processus d’évangélisation progressive de ce qui s’apprête à devenir l’empire carolingien.

Clovis II exempte l’abbaye de Saint-Denis des privilèges épiscopaux

Dans une scène imaginée par Fouquet à Saint-Denis, le roi, devant l’assemblée des barons et des évêques de son royaume, écoute l’évêque de Paris, Landry, déclarant qu’il abandonne les droits et privilèges épiscopaux sur le territoire de l’abbaye de Saint-Denis.

À cette époque, les Pippinides et leurs alliés s’arrogent le pouvoir dans les deux royaumes francs : Clovis II règne en Neustrie avec Pépin Ier et son demi-frère Sigebert III en Austrasie avec Ansegisel, père du futur Pépin II.

En arrière-plan à droite figure l’assassinat d’Ansegisel, le père de Pépin d’Héristal, au cours d’une chasse par Gondouin, son fils adoptif.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Bataille de Laon et couronnement de Pépin le Bref

Bataille de Laon en 741

Après la mort de Charles Martel, Griffon, sur le conseil de sa mère Samanahilde, entre en guerre contre ses frères, Pépin et Carloman, fils de Rotrude.

Couronnement de Pépin le Bref (sur la droite)

Une fois Carloman retiré dans un monastère, Pépin désire se faire nommer roi. Assuré du soutien du pape Zacharie, il dépose le dernier Mérovingien Childéric III en 751 et se fait élire roi des Francs par les grands puis sacrer à Soissons par les évêques de Neustrie et d’Austrasie. En 754, le nouveau pape Étienne II se déplace lui-même jusqu’à Saint-Denis – fait sans précédent – pour demander une aide militaire des Francs contre les Lombards. C’est là, le 28 juillet 754, qu’il couronne Pépin devant l’assemblée des évêques et des dignitaires de la cour. Pépin reprendra Ravenne et plusieurs villes, agrandissant l’État pontifical, ce qui lui vaut le titre de « patrice des Romains » (protecteur).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

D’emblée, l’accession au pouvoir de la dynastie carolingienne est étroitement liée à l’Église chrétienne. Menacée par la puissance grandissante des Lombards, celle-ci a besoin de la protection militaire de l’Empire. La papauté cherche ainsi protection auprès des Francs et favorise, en retour, l’ascension de la nouvelle dynastie issue de Charles Martel, qui a repoussé les Arabes en 732. En 756, grâce aux armées de Pépin le Bref, l’État pontifical est créé.

Inversement, l’Empire a besoin de l’appui de l’Église pour asseoir et étendre son pouvoir. Le christianisme est le seul véritable point commun à tous les peuples de l’empire, qui pratiquent des langues et des cultures différentes ; ciment de la communauté, l’Église constitue ainsi le véritable fondement de la stabilité de l’État franc. Le roi carolingien, avant même de devenir empereur, dirige politiquement et spirituellement l’ensemble de ses sujets. Cette conception de la responsabilité du roi dans le salut du peuple chrétien culmine avec le sacre de Charlemagne par le pape Léon III le 25 décembre 800, à Rome : l’empereur est désormais le chef spirituel et politique de l’Occident tout entier. L’Église chrétienne, le pape y compris, doit soutenir l’Empire par ses prières.

Couronnement impérial de Charlemagne

Le 25 décembre de l’an 800, à Saint-Pierre de Rome, Charlemagne est couronné empereur par le pape Léon III.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Cette relation d’interdépendance se poursuit bien au-delà du règne de Charlemagne, durant toute l’époque carolingienne. On en voit la trace, par exemple, dans les Évangiles de Lothaire, réalisés à l’abbaye de Saint-Martin de Tours vers 850.

Lothaire Ier trônant

Dans certains manuscrits, différentes influences se conjuguent pour engendrer des compositions nouvelles. La circulation des manuscrits entre les établissements religieux et la mobilité des artistes professionnels expliquent ces échanges stylistiques d’un centre à l’autre. On retrouve par exemple des traits rémois dans la peinture de certains manuscrits, comme dans ces luxueux Évangiles de Lothaire enluminés à Tours par un artiste formé à Reims, particulièrement sensibles dans le style classicisant du portrait de l’empereur, le traitement des étoffes, réparties en larges plis concentriques, et la palette de couleurs variées et raffinées.

Ce manuscrit a reçu un cycle d’illustrations particulièrement somptueux, dû au Maître C, un artiste formé à Reims. Le cycle débute avec un portrait impérial de Lothaire Ier trônant entre deux gardes. Ce portrait, qui précède l’image du Christ en majesté, souligne le rôle joué par l’empereur comme garant de la Parole sacrée et illustre bien la symbiose qui s’est opérée à l’époque carolingienne entre les pouvoirs laïque et religieux.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Politique religieuse et réforme liturgique

Arrivé au pouvoir en 741, Pépin III se lance dans une politique religieuse dont le point de départ est le « Concile germanique », ouvert en 742 ou 743, auquel saint Boniface, l’évangélisateur de la Frise et évêque de Mayence, prend une part active. L’empereur veut renforcer le rôle des clercs dans les évêchés et les monastères, ainsi qu’à la chancellerie royale. Dans ce but, il exige la mise en ordre des mœurs du clergé séculier, la clarification de ses aptitudes et de ses ressources, la création d’une hiérarchie responsable.

Généralisation de la règle de Saint-Benoît

Afin que tous les monastères possèdent la même organisation et les mêmes règles morales, Pépin le Bref impose la règle de Saint-Benoît aux moines.

Saint Benoît donnant sa règle à un moine

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Adoptation de la liturgie romaine

Fort de la nouvelle autorité que lui a apporté son sacre en 751, Pépin le Bref accentue encore l’aspect religieux de sa politique. Il choisit l’évêque de Metz Chrodegang comme chef de l’Église franque et lui donne un rôle primordial dans la réforme du clergé, en l’envoyant auprès du pape Étienne III en 753. À sa demande, Chrodegang écrit entre 754 et 756 une règle des chanoines, d’abord appliquée au seul évêché de Metz, puis généralisée à l’ensemble des églises franques.

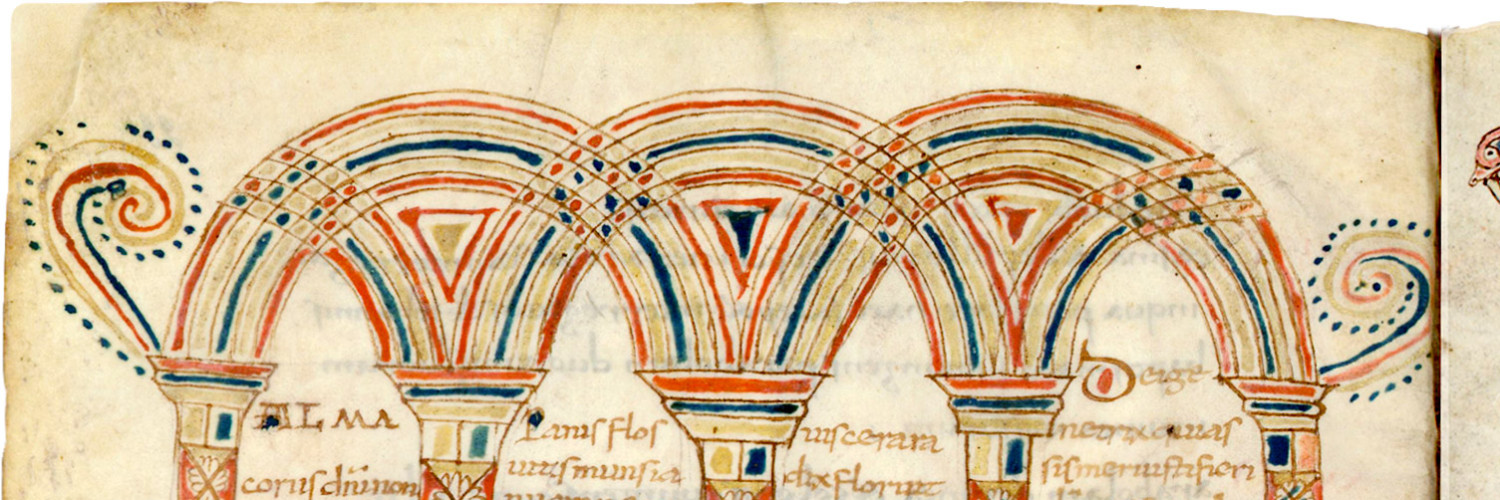

Tables des Canons et grande initiale

Sobrement illustré de tables de concordances et d’une grande initiale de style insulaire marquant le début de l’Évangile de Matthieu, ce manuscrit porte les traces de son utilisation comme évangéliaire. Il est un bon exemple de la production courante messine et des besoins du clergé local. La table des Canons rehausse ici de lignes polychromes et d’un semis végétal régulier la triple arcature montée sur de hautes colonnes. L’influence insulaire se relève dans la structure géométrique et dépouillée de ces tables de Canons.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

C’est d’ailleurs à Metz qu’est entamée à partir de 755 l’adoption du rite romain, pierre angulaire d’une unification religieuse qui va être reprise et accentuée par Charlemagne : pour combattre le désordre qu’engendrent les divers rites (dits gallicans parce que pratiqués dans les églises de Gaule), Pépin charge Chrodegang de faire adopter la liturgie romaine, adoptée à Rome vers 645, puis remaniée vers 740 et 755.

Cette réforme n’est pas terminée à la mort de Pépin, et l’uniformisation et le renforcement des pratiques religieuses sont l’un des soucis majeurs de Charlemagne. Dans l’Admonitio generalis de 789, le souverain se présente comme le nouveau Josias (roi réformateur de Juda au 7e siècle av. J.-C.) pour légitimer son intervention dans la restauration de la hiérarchie de l’Église et la christianisation de la population. Sa priorité sera de faire réviser les livres religieux afin d’unifier la liturgie dans tous les territoires sous domination franque.

Des laïcs à la tête des institutions religieuses

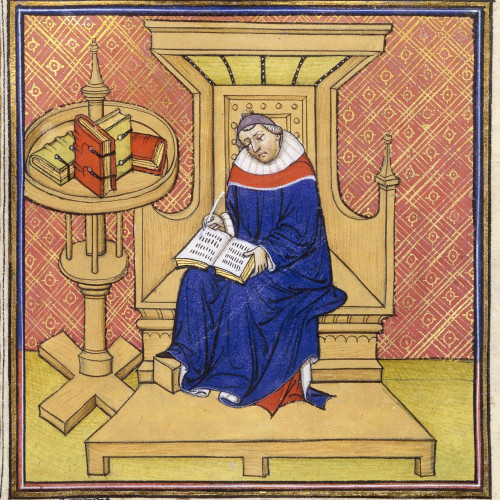

Éginhard écrivant

Éginhard, chapelain de Charlemagne, rédige la vie du glorieux prince

Né vers 770 dans la vallée du Main, Éginhard (vers 770-840) reçoit une formation littéraire à Fulda, puis à l’école du Palais de Charlemagne, où il fréquente de nombreux savants, dont Alcuin. Après le départ de ce dernier pour Saint-Martin de Tours, Éginhard est nommé par le souverain à la tête des bâtiments royaux et reçoit diverses missions diplomatiques. Sous le règne de Louis le Pieux, il est chargé de l’éducation de Lothaire. Il fonde plusieurs abbayes, en particulier Seligenstadt où il se retire dès 830. C’est là qu’il compose la Vita Karoli Magni imperatoris, texte qui rencontrera un grand succès au Moyen Âge. Influencé par la Vie d’Auguste de Suétone, il brosse un vivant portrait de Charlemagne, tout en insistant sur la synthèse opérée par ce dernier entre l’idéal antique et celui de chef de la Chrétienté. Pour relater ses hauts faits, il s’appuie sur ses propres souvenirs, ainsi que sur les annales royales, bien que ces documents soient parfois traités avec désinvolture.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Charlemagne désigne des parents et des amis, clercs ou laïcs, à la tête des évêchés et des monastères importants. La plupart de ces personnages, des hommes cultivés et souvent des savants, occupent aussi des postes-clefs auprès de l’empereur, comme administrateurs ou conseillers. Parmi les abbés, on trouve notamment le clerc anglo-saxon Alcuin, abbé de Saint-Martin de Tours, principal conseiller de Charlemagne jusqu’à sa mort en 804, inspirateur des décisions impériales sur l’éducation, et le Franc Angilbert, abbé de Saint-Riquier, plusieurs fois ambassadeur du roi auprès du pape.

Après la mort de Charlemagne en 814, l’Église et l’État restent fortement associés dans l’exercice du pouvoir, parce que les structures ecclésiastiques sont aussi celles de l’administration publique. Les successeurs de Charlemagne n’ont pas tout à fait la même vision théocratique de leur mission, mais l’Église reste soumise à leur surveillance économique et spirituelle. Et si certains dignitaires religieux tentent d’affirmer la prééminence du spirituel sur le temporel, ils se conduisent généralement en administrateurs et en vassaux, plus qu’en responsables ecclésiastiques.

Louis le Pieux dans son palais, entre le protospathaire Christophe et le diacre Grégoire

La politique scolaire volontariste de Charlemagne conduite par Alcuin est poursuivie sous Louis le Pieux par Benoît d’Aniane. S’il est difficile d’en juger l’impact, le résultat est manifeste pour le clergé dont le niveau général augmente pendant tout le 9e siècle. La plupart des sujets carolingiens, qui parlent le francique ou le roman, ignorent le latin et n’ont pas accès au livre. Seuls les lettrés échangent une correspondance abondante et variée dans toute l’Europe. Ils écrivent un latin correct qui restera pendant plusieurs siècles la langue internationale de la religion et de la culture.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Pour ce qui est des évêques, le rôle central attribué à Metz dans la politique carolingienne est évident, d’abord avec Chrodegang, puis avec Angilram, chapelain et conseiller de Charlemagne, et enfin avec Drogon, demi-frère de Louis le Pieux. L’important siège de Reims est occupé par Ebbon, frère de lait et bibliothécaire de Louis le Pieux, puis par Hincmar, qui a longtemps fréquenté la cour impériale. Les noms changent au fil des années, mais le système de clientélisme demeure, de Fridugise, chancelier de Louis le Pieux et successeur d’Alcuin comme abbé de Saint-Martin de Tours, à Nithard, petit-fils de Charlemagne, fidèle de Charles le Chauve et abbé de Saint-Riquier après son père Angilbert. Angilbert et Nithard sont des laïcs, comme Éginhard, dont le cumul des bénéfices est étourdissant.

En 814, Louis le Pieux met bien à la tête de tous les monastères de l’empire un moine, Benoît d’Aniane, dont le Capitulare monasticum, promulgué le 10 juillet 817, réaffirme la nécessité de l’application à tous de la règle bénédictine ; mais à Saint-Martin de Tours, ce sont encore deux laïcs, Adalard puis Vivien, qui succèdent au grand théologien réformateur qu’était Alcuin, et à Fridugise. La fin de l’empire carolingien accentue cette dérive, qui finalement livre les biens temporels des institutions religieuses, évêchés ou abbayes, aux grandes familles aristocratiques.

Lien permanent

ark:/12148/mm9v90g349ch