La Bourgogne à l'assaut des Flandres

L’année 1369 voit le mariage de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et frère du roi de France Charles V, et de Marguerite, fille et unique héritière du comte de Flandre, Louis de Male. La mort de ce dernier en 1384 marque pour les Pays-Bas méridionaux le début de la période bourguignonne. Marguerite et son mari héritent du comté. Par une politique matrimoniale hégémonique, par des héritages et des guerres ponctuelles, Philippe le Hardi (1384-1404) et ses successeurs, Jean sans Peur (1404-1419), Philippe le Bon (1419-1467) et Charles le Téméraire (1467-1477), réussissent progressivement à annexer la plus grande partie des Pays-Bas à leur territoire.

Les Pays-Bas méridionaux au 15e siècle

Bien avant le règne de Philippe le Hardi, les Pays-Bas sont déjà particulièrement prospères. Les villes de Flandre connaissent une concentration urbaine importante comparable à celle des villes italiennes. Depuis le 12e siècle, les cités flamandes se présentent comme des centres de l'industrie drapière. Les activités commerciales qui y sont liées sont à la base de la richesse du comté. Suite au déclin de la demande du drap flamand, les centres urbains se concentrent au 15e siècle sur la production des produits de luxe, comme, entre autres, les manuscrits enluminés. Grâce à cette flexibilité, la position des Pays-Bas méridionaux sur le marché international est maintenue.

Les réformes institutionnelles des ducs bourguignons visent avant tout une centralisation de l'administration. Principalement Philippe le Bon et Charles le Téméraire entrent de ce fait en conflit avec les villes flamandes qui connaissent une longue tradition d'autonomie urbaine. L'histoire des relations des ducs de Bourgogne avec les villes de Flandre est ponctuée d'épisodes violents et d'épreuves de force. Bruges, Gand et Ypres se manifestent à plusieurs reprises. À chaque fois, les conflits s'achèvent au profit du pouvoir central. Les privilèges cédés par Marie de Bourgogne (1477-1482) aux villes et principautés après la mort soudaine de son père, Charles le Téméraire – en échange de support financier – seront finalement assez rapidement révoqués par son mari, Maximilien d'Autriche.

Sur le plan international, l'histoire des Pays-Bas méridionaux demeure intimement liée à la guerre de Cent Ans. Les liens politiques avec la France et les rapports économiques avec l'Angleterre s'avèrent difficilement conciliables. Les relations souvent tendues entre les ducs de Bourgogne et leurs suzerains, les rois de France, dominent la scène politique tout au long du 15e siècle.

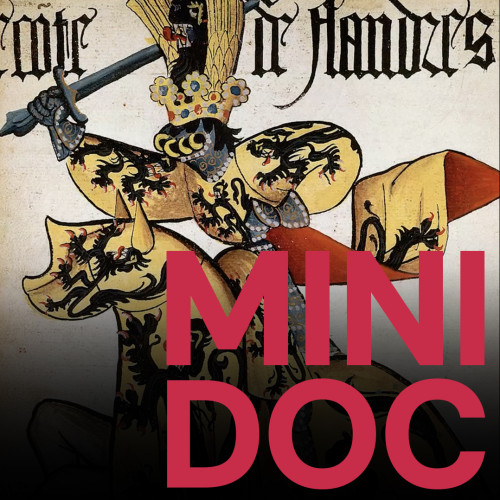

Portrait équestre de Philippe le Bon en grande tenue héraldique (vers 1435-1438)

Les armoiries sont une autre manière de mettre en scène le pouvoir. Voici le duc de Bourgogne en grande tenue équestre dans le Grand Armorial de la Toison d’or. Les armoiries de Philippe le Bon ont évolué au fil de ses acquisitions, prétentions et revendications territoriales. À l’époque de l’institution de l’ordre de la Toison d’or, en 1430, et dans les trois décennies suivantes, il adopte le plus souvent un grand écu écartelé. Le duc porte le collier de la Toison d’or, ordre prestigieux qu’il a créé pour réunir autour de lui la noblesse de ses différentes possessions, vastes et dispersées.

C’est dans les années 1430, peu après la création de l’ordre, que le Duc fait réaliser le Grand armorial de l’Europe et de la Toison d’or, qui recense les armoiries de 942 familles ou individus appartenant à toute l’Europe, ainsi que 79 somptueux portraits équestres de divers grands personnages (rois, ducs, comtes) et des chevaliers de la Toison d’or appartenant aux quatre premières promotions.

À cette époque, l’héraldique et les emblèmes sont très à la mode à la cour de Bourgogne. Pour mieux se distinguer, on ajoute des formules identitaires sur ses livres et ses vêtements. Chacun exprime ainsi son caractère, ses aspirations, ses ambitions. Peu à peu, on prend l’habitude d’accompagner ces devises d’un mot ou d’une courte sentence qui le complète ou qui l’explique. Pour le duc de Bourgogne, il s’agit d’un fusil frappant un silex pour provoquer des étincelles, avec pour mot « aultre nauray », (autrement dit, « je ne lâche rien » ).

Car en effet, Philippe le Bon, celui que l’on appelle le « Grand Duc d’Occident », s’impose et règne d’une main ferme pendant quarante-huit ans. C’est après l’assassinat de son père à Montereau en 1419, qu’il accède à la tête du duché de Bourgogne et du comté de Flandre. Plutôt isolé sur la carte politique entre la France et l’Empire germanique, le duc de Bourgogne s’allie aux Anglais ce qui le conduit notamment à prendre parti contre Jeanne d’Arc lors de son procès en 1430.

Déçu de son alliance avec les Anglais, Philippe le Bon renonce, finalement, à remettre en cause la légitimité du roi de France et se réconcilie avec Charles VII. Il s’attache alors à consolider et agrandir les frontières de son domaine. Ses possessions comportent deux parties distinctes, sans continuité territoriale : au sud le comté de Nevers, la Bourgogne et la Franche-Comté, plus au nord, les anciens Pays-Bas méridionaux incluant, dans leur extension maximale les villes de la Somme et de l’Artois et des provinces belges (Flandre et Brabant) auxquelles il ajoute plusieurs territoires : le comté de Namur, le Hainaut, la Hollande, la Zélande et la Frise.

Il envahit le Luxembourg en 1433 et étend son pouvoir sur les villes d’Utrecht et Liège en 1455. Grand mécène de l’époque, le faste de sa cour participe à faire de lui un prince de premier plan qui se veut indépendant de la France et de l’Empire germanique.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le décès de Marie de Bourgogne en 1482 marque la fin symbolique de l'époque bourguignonne. Après le règne de transition de son fils Philippe le Bel (1482-1506), les Pays-Bas passent à l'Empire habsbourgeois de Charles Quint (1506-1555). Un empire « où le soleil ne se couche jamais ».

Provenance

Cet article provient du site Minitatures flamandes (2011).

Lien permanent

ark:/12148/mmt7fgxvmp8db