-

Album

AlbumLes décideurs de la guerre

-

Album

AlbumLa guerre dans les illustrations du Petit Journal

-

Album

AlbumJournaux de tranchées

-

Album

AlbumLes artistes dans la guerre

-

Album

AlbumJean Veber, soldat dessinateur

-

Album

AlbumAffiches des enfants de France

-

Album

AlbumMémoires intimes

-

Article

ArticleLouis Barthas, un homme pris dans la tourmente

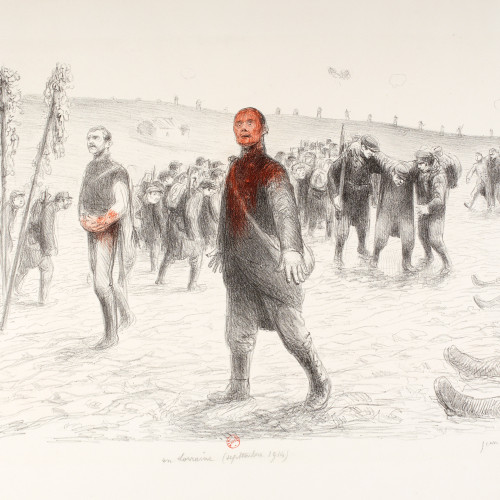

Journaux de tranchées

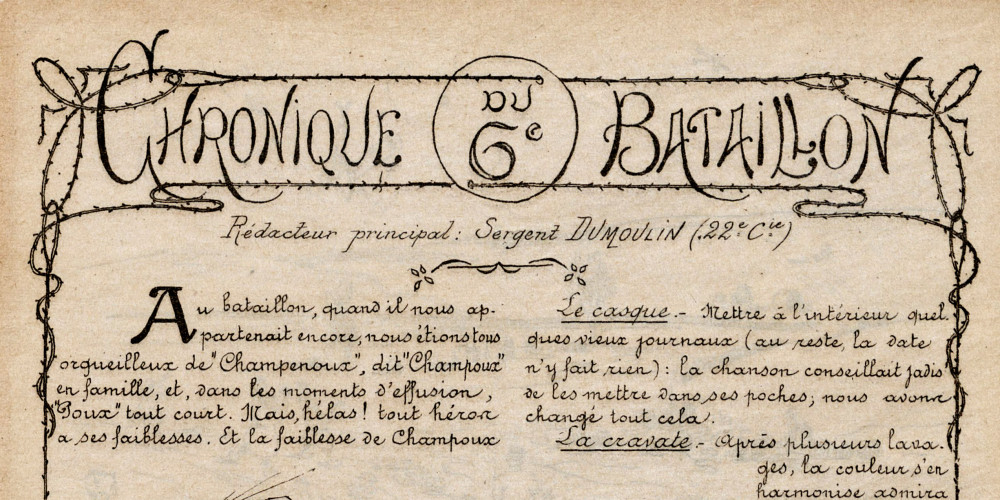

À l’automne 1914, près de trois mois après le déclenchement du conflit, les opérations militaires se stabilisent ; commence une phase dite de guerre de positions qui perdurera jusqu’au printemps 1918. Le long du front s’établit un réseau parallèle de tranchées, depuis la mer du Nord jusqu’à la frontière suisse. Premier conflit qu’accompagne le phénomène médiatique de masse, la Grande Guerre est aussi l’occasion, au sein des unités engagées, de nombreuses créations de gazettes, appelées « journaux de tranchées » car fabriquées sur le front, à proximité des premières lignes. De conception sporadique et de forme hétérogène, ces feuilles se multiplient autant du côté français que du côté allemand, au point de se compter par centaines de titres et par milliers de numéros.

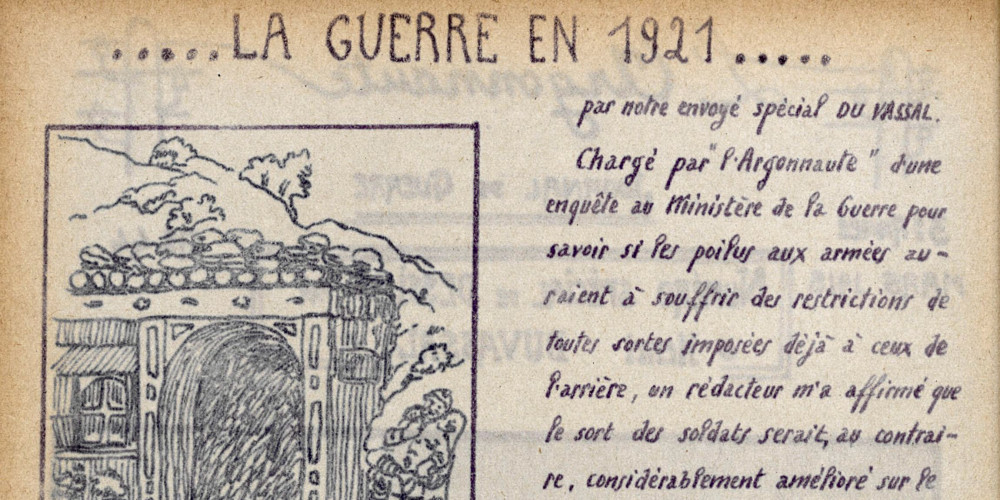

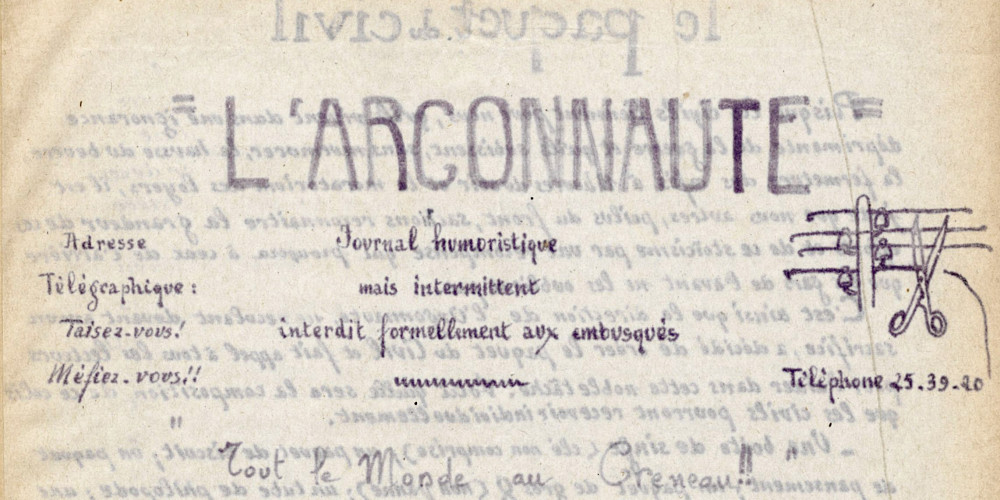

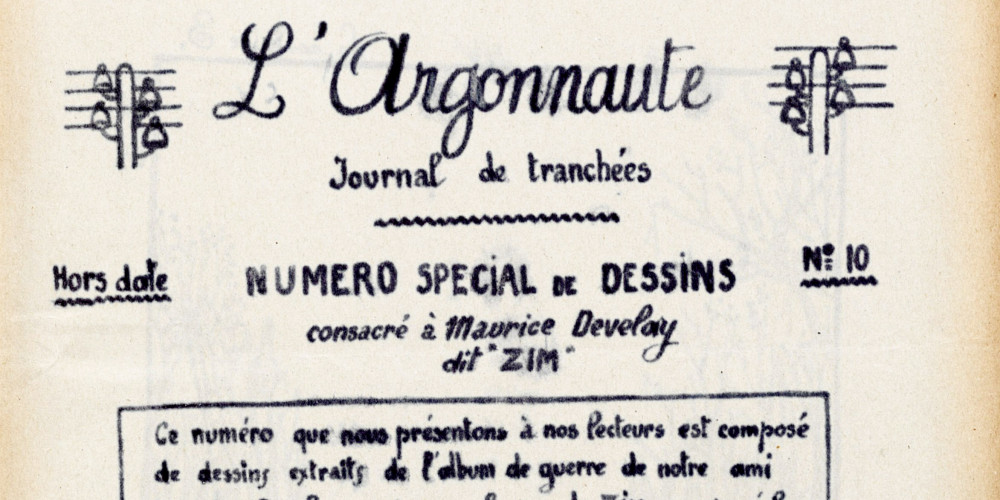

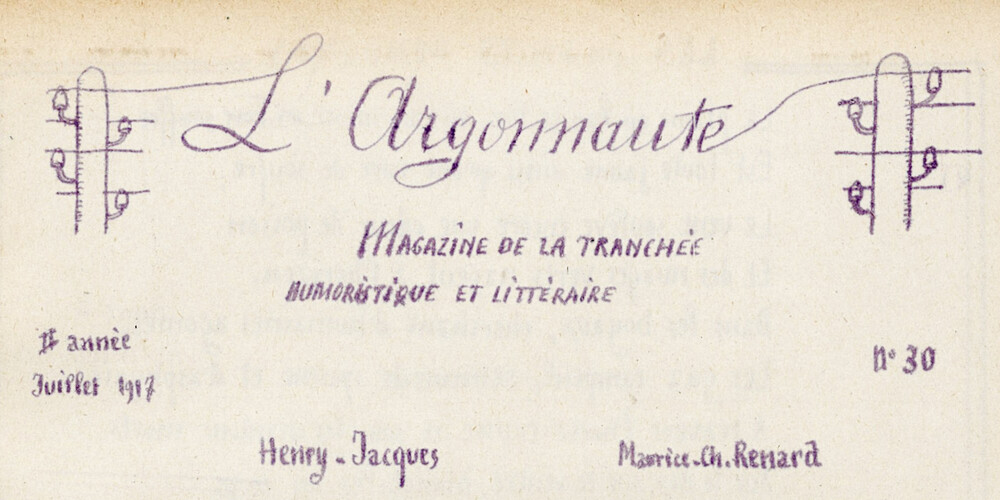

L’Argonnaute

Polycopié ou imprimé, voire manuscrit… la variété de reproduction d’un journal de tranchée témoigne des moyens de fortune ou des opportunités dont ont pu bénéficier leurs rédacteurs improvisés. Ce journal des tranchées fut de ceux qui furent toujours dupliqués à la pâte à polycopier. Son tirage s’est limité à 80 exemplaires par numéro.

© Bibliothèque nationale de France

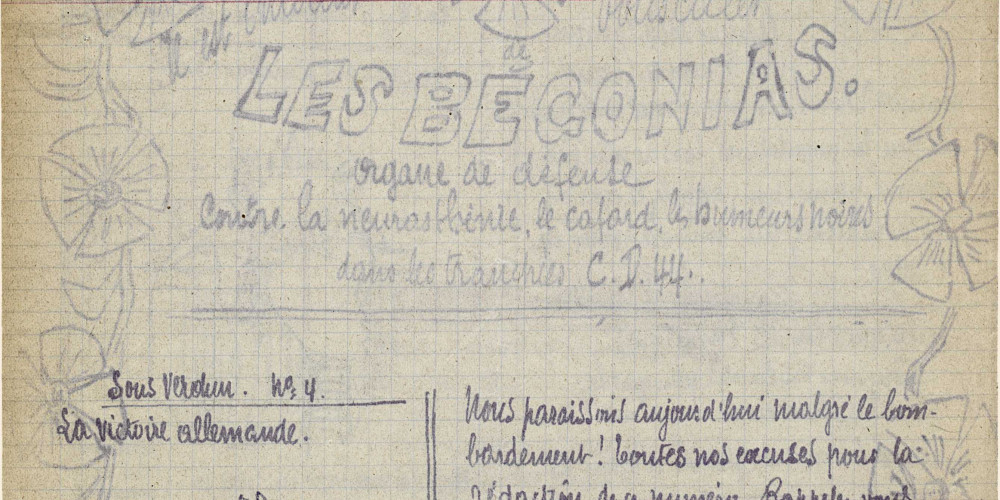

Il est interdit de bousculer les bégonias

Ce journal de tranchées fut tiré « sous Verdun » sur simple papier d’écolier. L’intensification des combats en limite ici la parution à un simple feuillet. Ce titre cessa de paraître après son 30e numéro et la relève de sa rédaction.

© Bibliothèque nationale de France

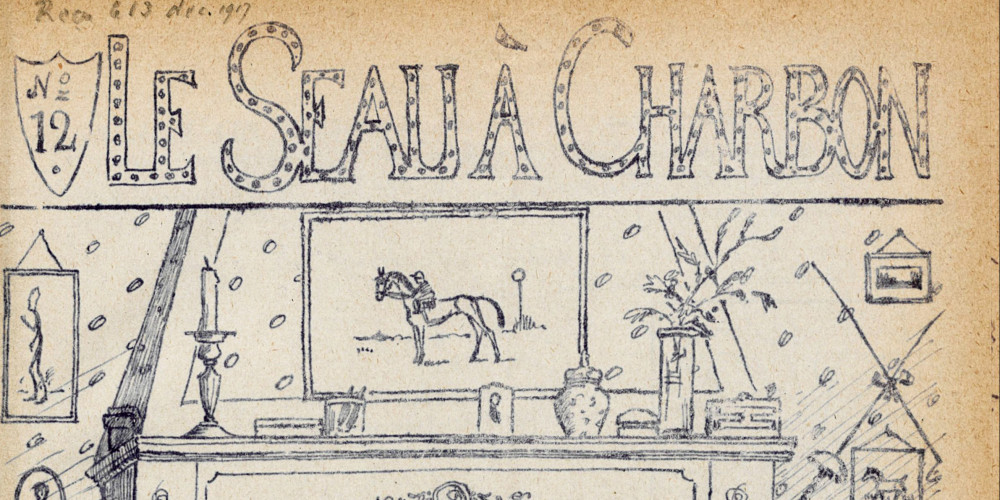

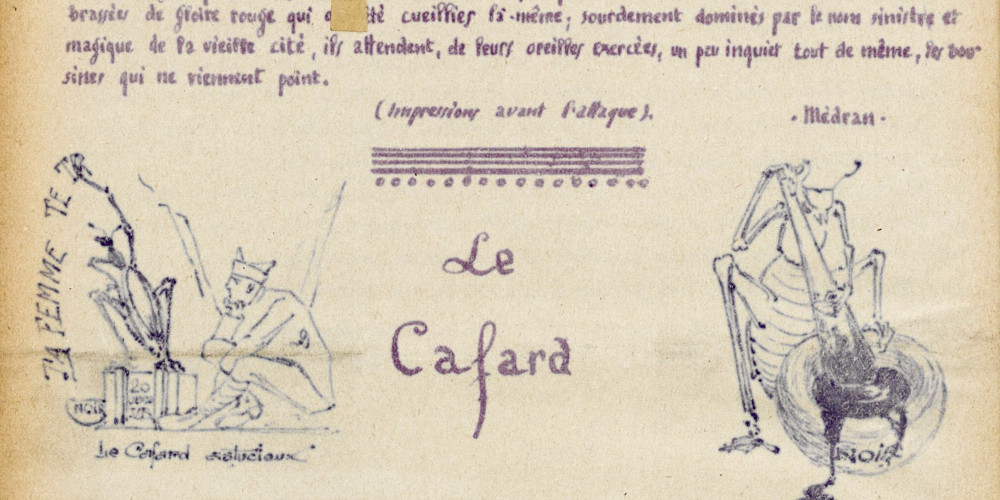

Le Seau à charbon

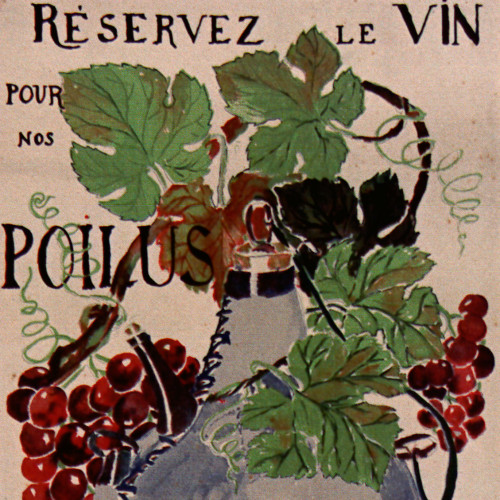

Dans l’argot des poilus, l’appellation de seau à charbon provient du surnom donné à un mortier de 76 allemand : le Minenwerfer, autrement connu sous le nom de crapouillot. Car la première préoccupation de la rédaction d’un journal de tranchées était le titre du journal. « Il y eut des échos tant et plus ; les canards pullulèrent, les poilus furent indénombrables, évidemment beaucoup de gazettes ; quelques cris furent poussés », signale André Charpentier, un de leurs historiographes.

Certains journaux s’attribuent aussi des appellations détournées de l’arrière : Le Cafard enchaîné, le Bulletin désarmé, La Félix Potin…ière, organe du ravitaillement,… ; d’autres le nom de leur secteur de cantonnement : Woëvre et sel ; La Suippes à demain…

© Bibliothèque nationale de France

L’Argonnaute

L’éditorial de ce numéro est rédigé par le caporal Henry-Jacques, ancien collaborateur du Petit journal. L’objet de cette gazette, comme tant d’autres, est avant tout d’agrémenter les loisirs des camarades de tranchées. Il s’adresse au 25e Régiment d’Infanterie, composé en majeure partie de Normands et de Parisiens.

© Bibliothèque nationale de France

L’Argonnaute

Ce numéro de ce journal de tranchées comporte plusieurs dessins au trait de Zim, pseudonyme de Maurice Develay, illustrateur des 26 premiers numéros de la revue, tué le 30 août 1916 à Maucourt dans la Somme.

© Bibliothèque nationale de France

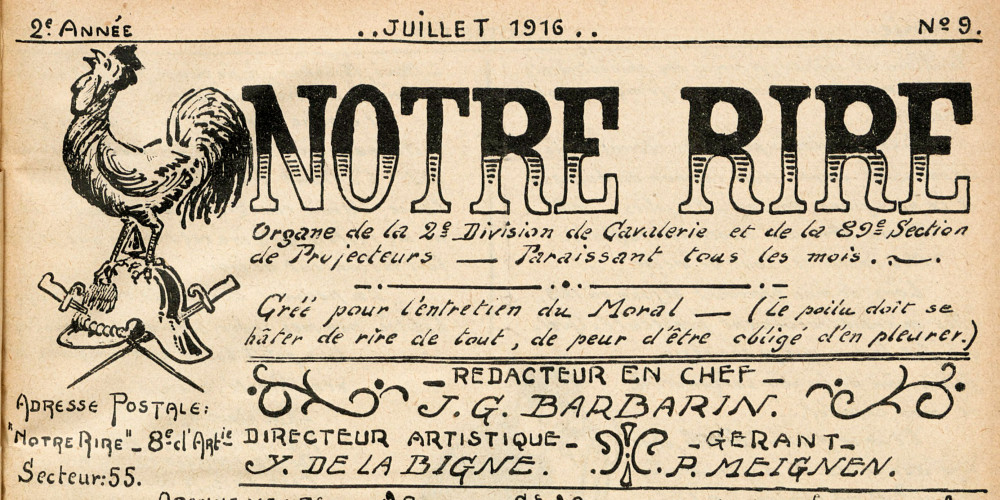

Notre rire

Il s’agit du 2e numéro ronéotypé de ce titre, qui connaît à partir de là des contributions plus longues, des rubriques plus diversifiées. L’essentiel des illustrations est désormais cantonné à la dernière page.

© Bibliothèque nationale de France

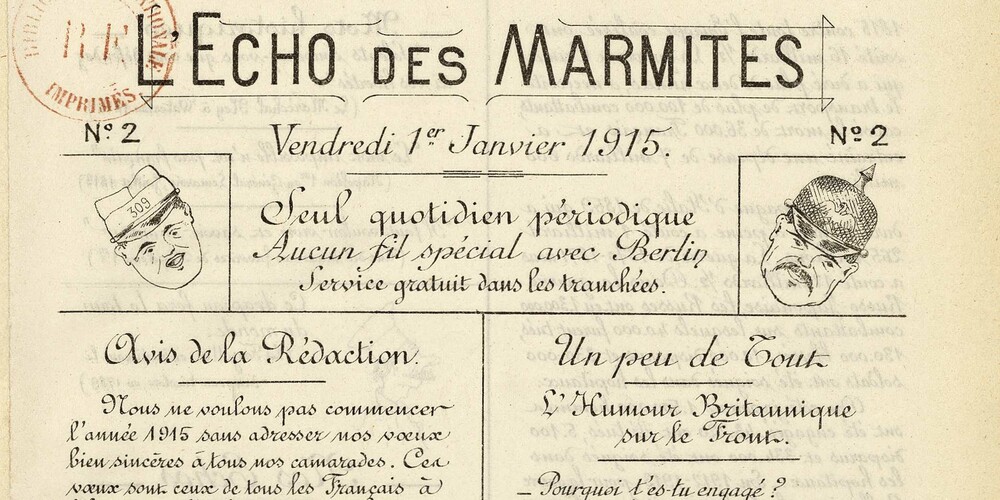

L’Écho des marmites

Né d’une initiative personnelle, cette gazette de tranchées devient l’organe officiel du 309e régiment d’infanterie, où son fondateur, Robert Layus, est sergent. Son fort tirage depuis une imprimerie parisienne (1500 exemplaires), sa renommée dans la presse (Le Figaro, Le Temps…), ne l’empêchent pas de connaître, au hasard des affectations, la même intermittence que ses confrères. Il disparaît en mai 1918 au moment de la reprise de la guerre de mouvement.

© Bibliothèque nationale de France

D’un piton à l’autre

Cette gazette de tranchées est la seconde fondation d’Albert Cerisier-Duvernoy, après Gallipoli nouveau. Ces deux titres sont parmi la vingtaine de feuilles de l’armée d’Orient à survivre au-delà de quelques numéros, car l’animation d’un journal y rencontre des difficultés matérielles accrues. À la question de la fourniture des éléments de base s’ajoute celle de leur conservation : la chaleur fait fondre la pâte à polycopier… où se colle le sable venu du souffle des obus. Le rouleau de gélatine est gardé au frais toute la journée ; il faut se lever à 4 heures pour pouvoir tirer une feuille composée la veille.

© BDIC

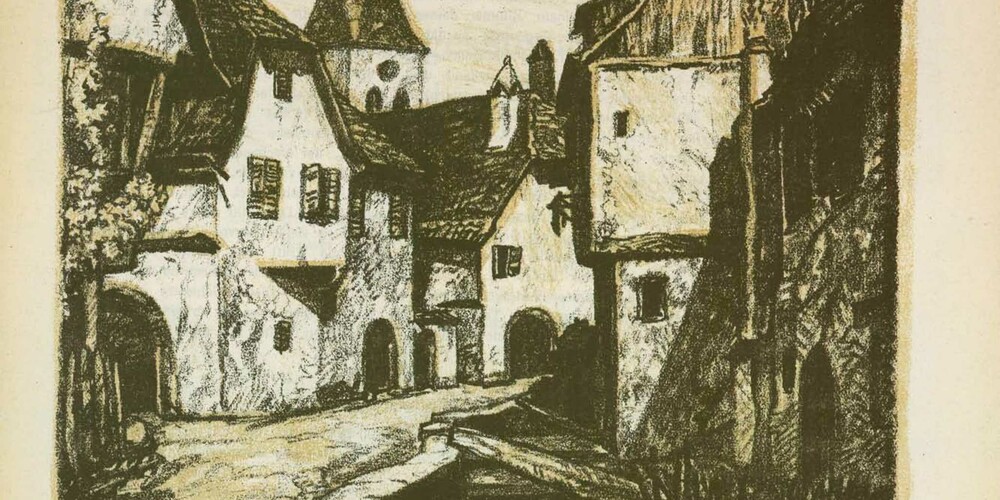

Vogesenwacht

Les journaux du front allemand se distinguent par une plus grande proportion de numéros imprimés et par une belle qualité esthétique. Beaucoup d’entre eux sont le fruit du travail de l’imprimeur colmarien Albert Jess, d’autres encore sont reproduits outre-Rhin.

Ce journal est imprimé à Colmar, son tirage évolue de 100 exemplaires en 1916 à 5000 en 1918. Une librairie strasbourgeoise diffuse cette publication hors de l’armée.

© Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

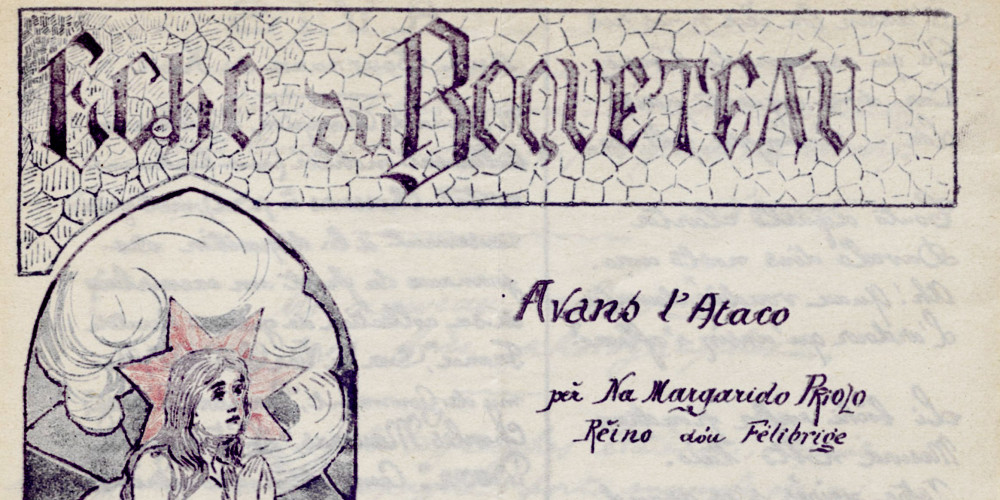

L’Écho du boqueteau

Certains titres constituent un trait d’union entre mobilisés provenant d’un même secteur géographique. Ainsi L’Écho du boqueteau, édition française de L’Ecò dóu bousquetoun. Malgré son existence mouvementée (son régiment fut décimé en juillet 1916, puis anéanti en mai 1918), il s’agit de l’un des titres les plus prolifiques du front : 322 numéros et 1634 pages en tout.

© Bibliothèque nationale de France

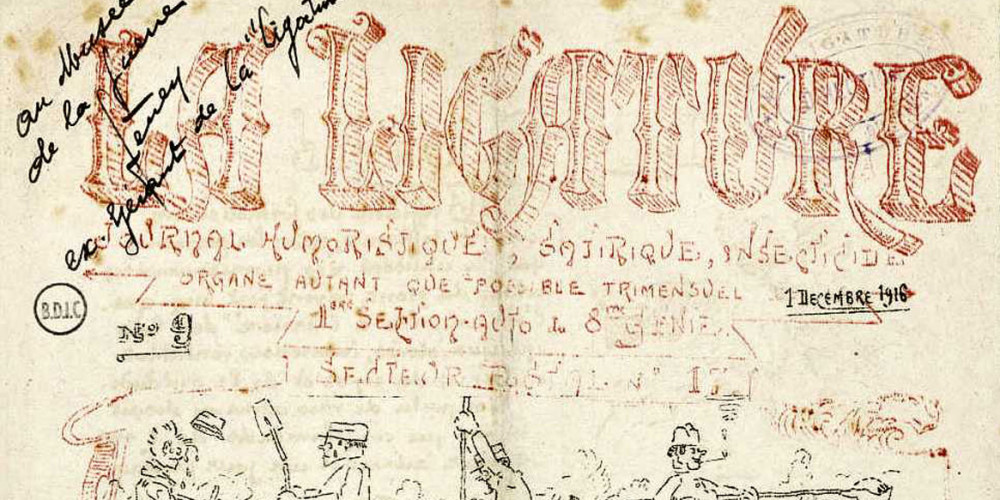

La Ligature

Beaucoup d’unités spécialisées animent leur propre gazette, telles, dans le Génie, La Ligature ou encore Le Ver luisant – titre évocateur pour une section de projecteurs de campagne, dispensateur d’ondes lumineuses. Si le lectorat est typé, le contenu demeure consacré au divertissement, et reste donc au diapason des gazettes de l’infanterie.. À défaut de la vie dans les tranchées, les scènes reproduites évoquent des types d’activités propres à cette section du Génie.

La première page de ce journal bénéficie toujours d’un second tirage d’une couleur différente.

© BDIC

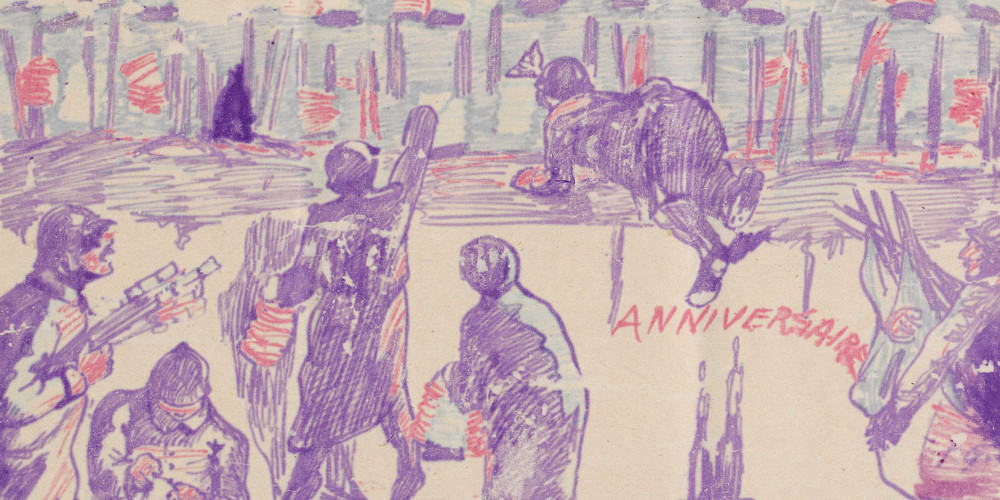

L’Argonnaute

L’image relate une improbable célébration du troisième anniversaire de la déclaration de guerre : « vous savez qu’il ne reste plus de lampions pour l’année prochaine ! ».

© Bibliothèque nationale de France

Le Seau à charbon

Certaines rédactions de journaux de tranchées s’appuient sur le succès de leur jeux-concours pour accroître leur lectorat et équilibrer leur trésorerie. La rédaction de cette gazette se fera une spécialité de ces jeux-concours, au point de proposer à ses lecteurs de reconstituer certains textes amputés par la censure militaire, en particulier d’identifier les personnes dont les noms ont été enlevés.

© Bibliothèque nationale de France

L’Argonnaute

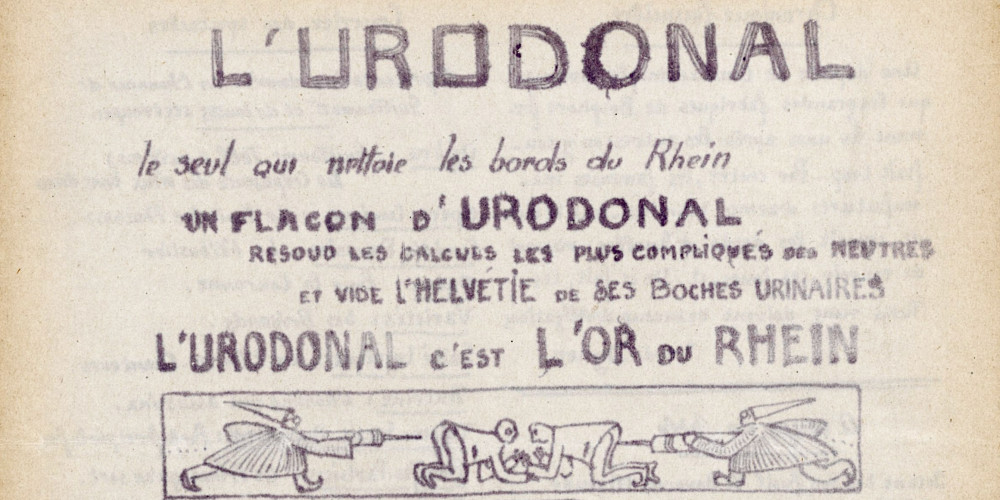

Forme d’humour particulièrement fréquente dans les journaux de tranchées, le pastiche de réclames bien connues à l’arrière démonte les procédés et les compositions publicitaires contemporains : logos, slogans, mise en scène…

L’illustrateur de L’Argonnaute, Zim, est particulièrement friand de publicités détournées : « par le fer et par le pneu, Michelin boit l’obstacle » ; « L’Urodonal c’est l’or du Rhein » …

© Bibliothèque nationale de France

L’Argonnaute

La presse de tranchées réalise aussi des numéros spéciaux, comme ici tout un livret consacré à son dessinateur Maurice Develay, dit « Zim ». Ce n’est pas seulement un hommage que vise une rédaction en l’honneur de l’un de ses membres, mais, le cas échéant, une aide à l’organisation d’expositions – dont l’édition spéciale constitue le catalogue -, ou encore une aide au montage de saynètes – dont la gazette constitue le livret -, faisant ainsi du journal un « pôle culturel et artistique dans la tranchée ».

© Bibliothèque nationale de France

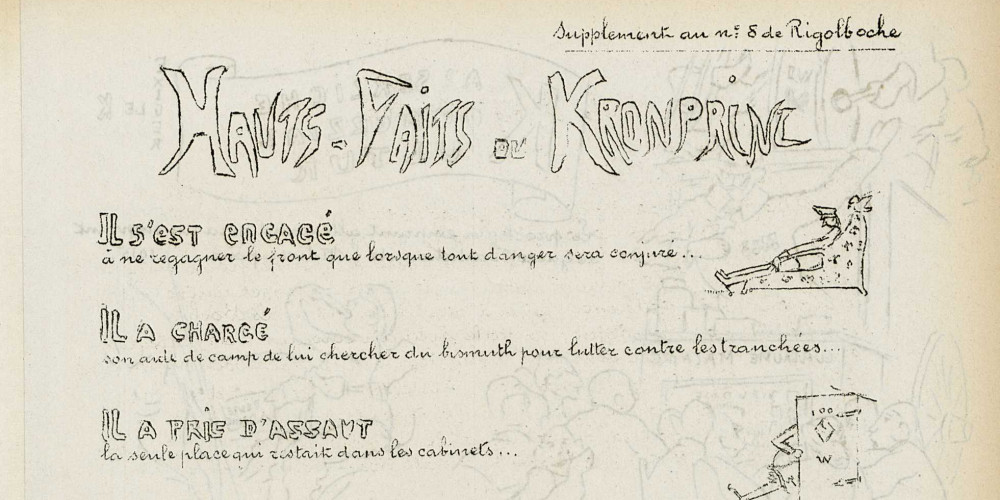

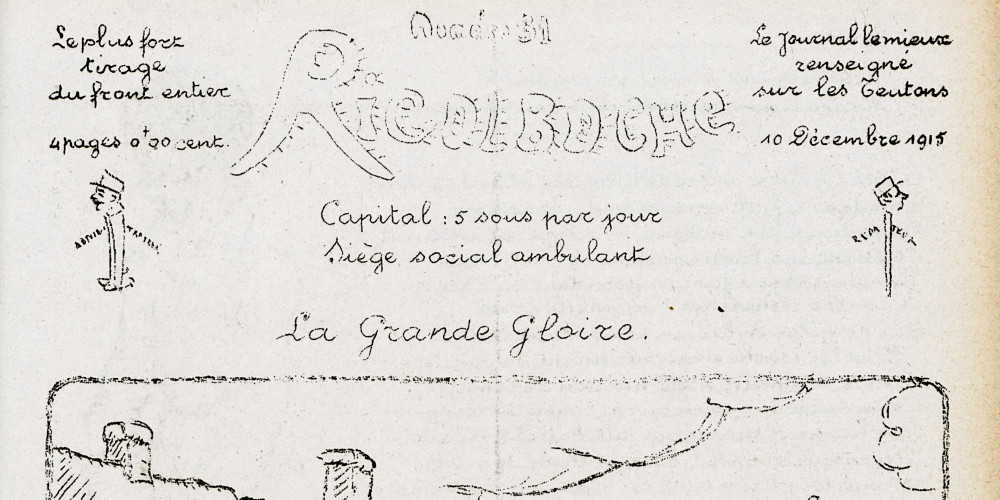

Rigolboche

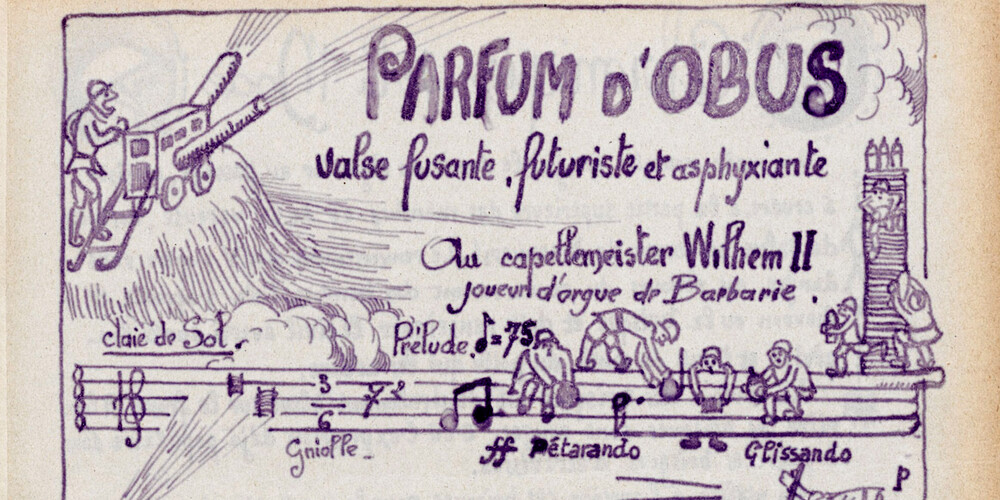

Caustiques, railleuses, les feuilles bleues horizon sont l’occasion de brocarder régulièrement tel ou tel personnage bien connu du régiment. L’adversaire quant à lui est volontiers stigmatisé à travers ses chefs : Guillaume II, François-Joseph, Ferdinand de Bulgarie, et plus particulièrement le prince héritier d’Allemagne font les frais de cet humour récurrent, au point de constituer l’un des classiques du genre.

Mais au-delà d’une hostilité systématique envers l’adversaire, ce sont ses dirigeants, aristocratie militaire et bourgeoisie d’affaires en particulier, considérés comme responsables de la guerre, qui suscitent dans les contenus des feuilles de tranchées les charges les plus sévères.

© Bibliothèque nationale de France

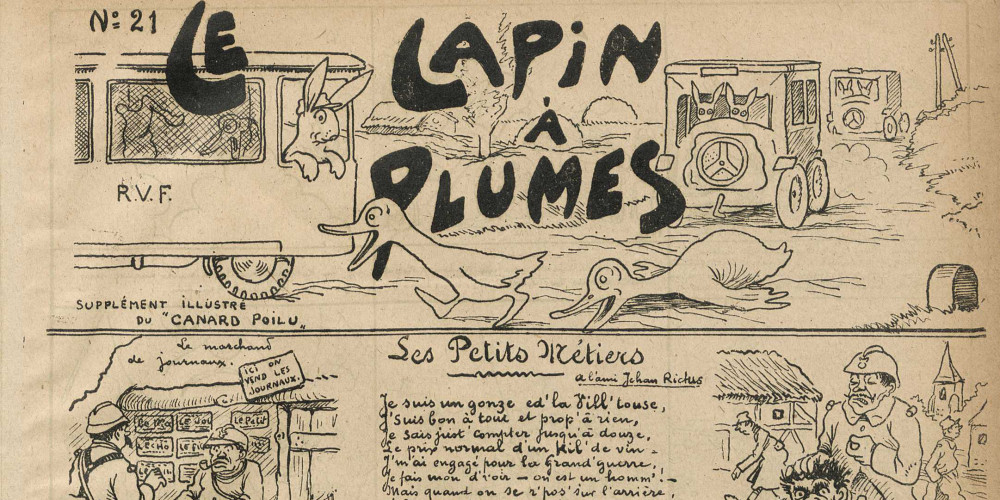

Le Lapin à plumes

L’usage de la caricature concentre une part importante de l’esprit satirique des rédactions de tranchées. Il représente aussi l’un des traits les plus constants de ces journaux. À la manière d’Henriot dans L’Illustration, de véritables créations graphiques traitent par l’ironie et la dérision les pires situations de la vie au front.

Cette planche a été réalisée par Marcel Jeanjean (1893-1973) qui aura une carrière de peintre (peintre officiel du Département de l’Air) et d’illustrateur, notamment pour la jeunesse. L’amélioration des capacités d’impression est à la base de l’épanouissement de ces réalisations aux qualités professionnelles.

© Bibliothèque nationale de France

Le Poilu déchaîné

Le cran et la bonne humeur sont un trait commun des feuilles de tranchées mais cette gaieté est complexe : « gaieté de se retrouver vivant après l’attaque, gaieté qui nargue la souffrance, gaieté un peu nerveuse qui précède le « coup dur », gaieté dérivative. Cette gaieté, c’est la réaction nécessaire. Le poilu est frère de Gavroche, qui en allant aux barricades sait bien ce qu’il risque et tombe la gouaille aux lèvres. » (André Charpentier)

Avec Le Poilu du 37 et Le Poilu du 6-9, il est l’un des titres qui circulent au sein de la 11e division, dite Division de fer, chargée jusqu’en 1914 de surveiller la frontière franco-allemande, et qui se trouve ensuite régulièrement engagée dans les combats les plus durs, notamment autour de Verdun, en février de cette même année 1916.

© Bibliothèque nationale de France

La Chéchia, journal boyautant du 1er Zouaves

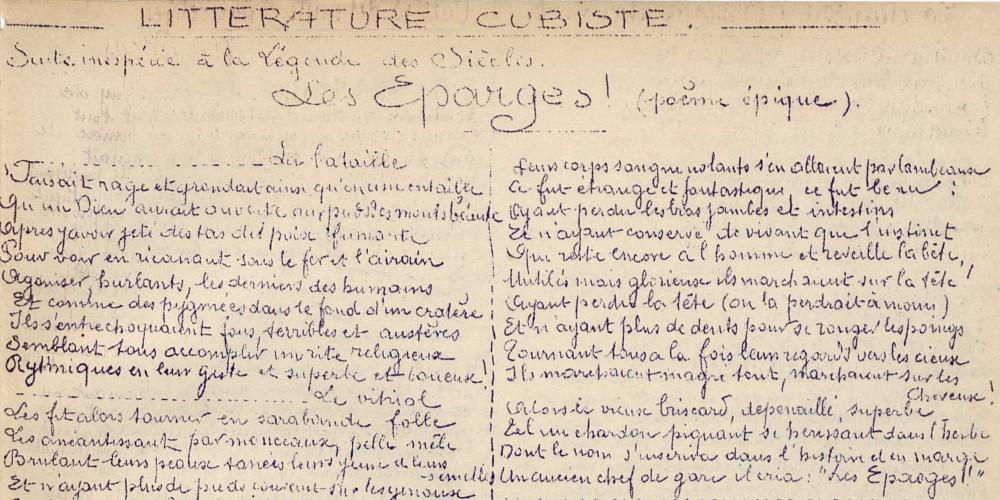

L’une des caractéristiques du journal de tranchées est la disparité de ton comme de contenus d’une page à l’autre. Au côté d’une série de jeux de mots ou d’une prose malhabile peuvent se lire des créations littéraires parfois audacieuses qui dénotent à leur niveau d’une autre forme d’évasion.

Parodie de Victor Hugo, le poème Les Eparges ! évoque la sévère bataille qui eut lieu dans ce secteur proche de Verdun entre septembre 1914 et avril 1915. Il est repris sur scène par la Troupe du Chacal hurlant qui en donne plus d’une centaine de représentations tout le long du front.

© Bibliothèque nationale de France

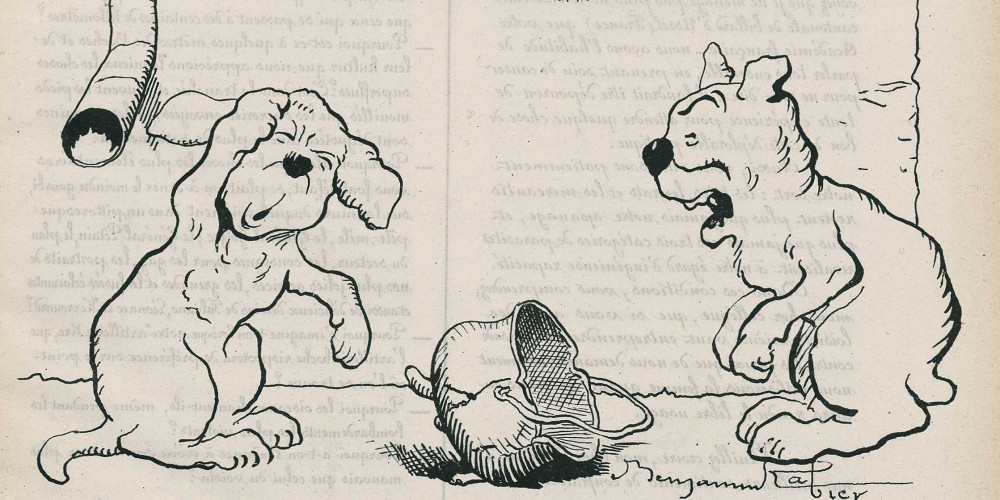

L’Écho des marmites

Aux côtés de nombre de rédacteurs improvisés, d’autres collaborateurs sont déjà journalistes dans le civil, comme Henry-Jacques à la fois au Petit Journal et à L’Argonnaute. Mobilisé, Apollinaire anime Le Rire aux éclats ; Dorgelès donne des vers au Bochofage. Officiels ou écrivains, de nombreuses personnalités de l’arrière tiennent aussi à collaborer à des feuilles de tranchées : Poincaré et Millerand, Rostand, Richepin, Tinayre, Régnier, Botrel, Anatole France, Willy…

C’est par les relations de son fondateur dans le milieu parisien que Benjamin Rabier (1864-1938), dessinateur humoristique à succès, illustrateur des Fables de La Fontaine et futur créateur de Gédéon, est amené à créer à son intention plus d’une dizaine de dessins. Dans le même registre, Henri Henriot (1857-1933), le caricaturiste de L’Illustration, collabore à L’Argonnaute.

© Bibliothèque nationale de France

Rigolboche

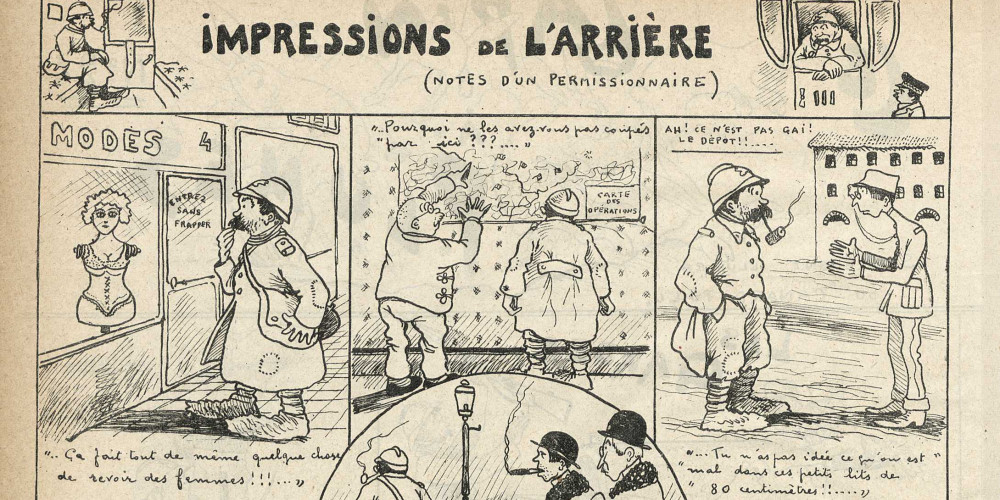

Bien des contenus évoquent chez le poilu l’exigence du contact avec l’arrière, d’un intérêt pour ce qui s’y vit, par nostalgie, par évasion, par inquiétude. C’est aussi à travers les images de l’arrière perçues ou imaginées, sur les malentendus entre ces deux mondes en guerre, que se lit la détresse du combattant.

Cette gazette eut l’insigne honneur d’avoir été saluée par Anatole France qui publia en 1915 l’un de ses poèmes, Vauquois, dans son livre Sur la voie glorieuse. La même année, un article lui fut consacré dans Les Annales politiques et littéraires, (numéro 1692 du 28 novembre), avec un texte, des croquis, et un un cliché du bureau de la rédaction.

© Bibliothèque nationale de France

Le Lapin à plumes

Une autre angoisse tenace, fréquemment évoquée par les poilus dans leurs gazettes : l’indifférence supposée de ceux qui sont restés dans le civil et à l’arrière. Une haine latente de l’ « embusqué » et du profiteur circule dans les journaux du front, et plus largement la peur d’une séparation profonde et rédhibitoire entre deux mondes devenus étrangers.

Le contenu de cette planche réalisée par Marcel Jeanjean est d’autant plus pittoresque que le Canard poilu passe pour être l’une des rares feuilles, dites « de tranchées », intégralement composées à l’arrière.

© Bibliothèque nationale de France

L’Argonnaute

À mesure que le conflit s’éternise, le ton général des gazettes de tranchées s’assombrit, les sujets abordés se précisent : sur la détresse de la vie aux tranchées, sur les horreurs de la guerre. Certains contenus, certaines illustrations tranchent désormais crûment avec les bandeaux joviaux ou cocardiers composés aux tous débuts de la L’Argonnaute.

La face rieuse de ce poilu est en fait une figure familière des lecteurs du journal, et qui se présente sur sa manchette. Elle est reprise ici pour ce texte anonyme comme une personnification de la rédaction, en guise d’éditorial peut-être.

© Bibliothèque nationale de France

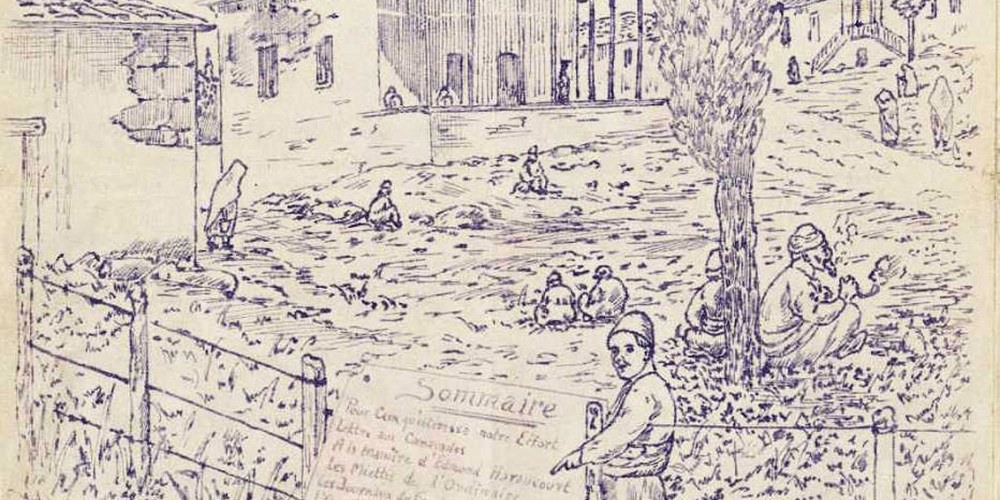

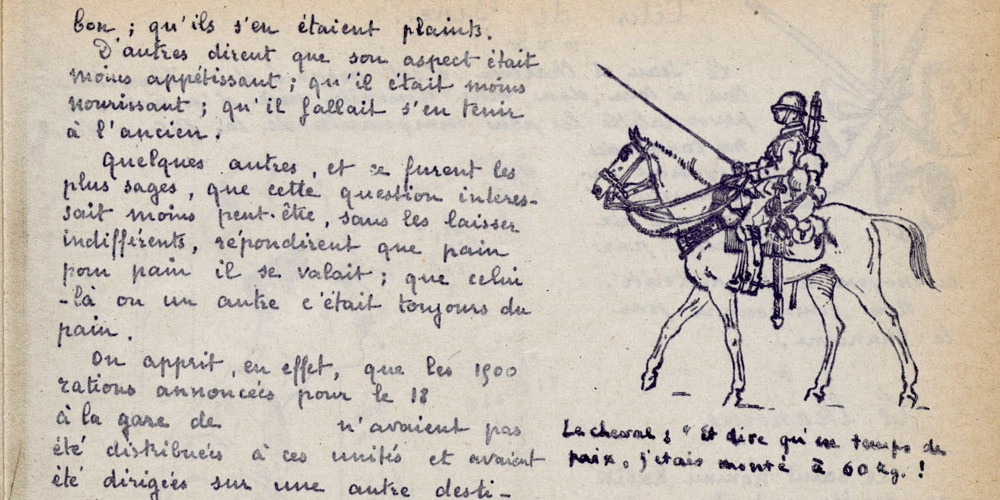

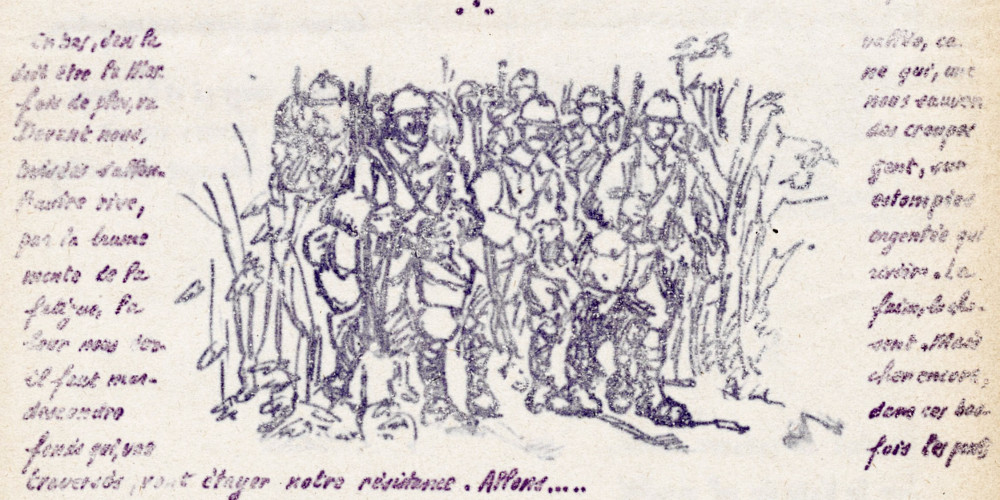

L’Argonnaute

Le rédacteur de ce journal, Maurice-Charles Renard (1888-1973), est l’un des rares à avoir publié dans le cadre d’une gazette de tranchées de véritables récits de guerre, sous la forme d’ « impressions ». Ce passage de Sur les routes de l’Aisne relate un épisode de la première bataille de la Marne, en 1914, auquel les noms de lieux mais aussi les scènes les plus tragiques ont été enlevés.

© Bibliothèque nationale de France

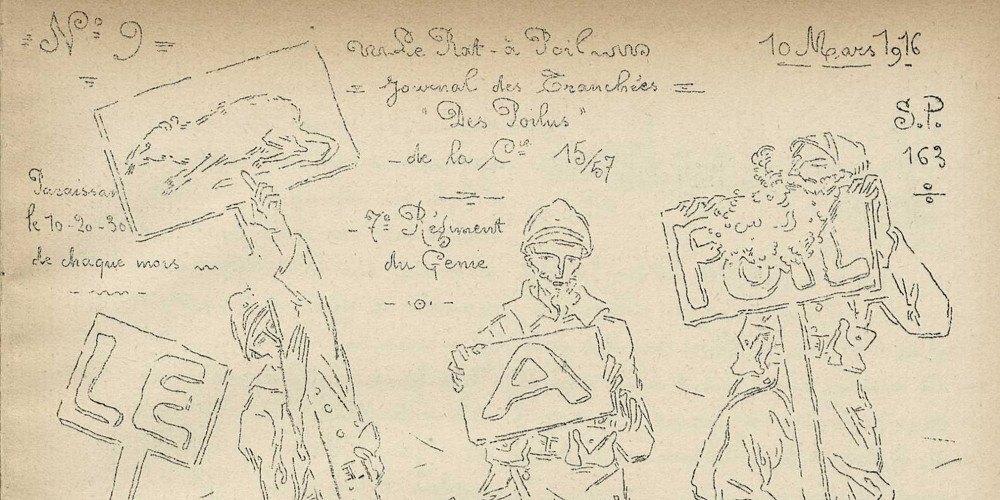

Le Rat-à-poil

À partir de 1915 l’autorité militaire encadre la publication des gazettes et lui impose une censure, autant par souci de contenir tout défaitisme que par mesure de sécurité : les lieux de rédaction sont soigneusement omis, voire les mentions d’unités et de personnes. La manchette de Sans tabac débute par l’en-tête : « Ne sait quand. Ne dit où » ; celle de l’Argonnaute : « Adresse télégraphique : taisez-vous, méfier-vous » ; celle de Rigolboche : « Siège social ambulant ».

La couverture de ce numéro du Rat-à-poil, comme la plupart des autres titres, signale pour toute domiciliation l’unité de rattachement et son secteur postal. D’autres gazettes mentionnent aussi le nom de leur rédacteur en chef.

© Bibliothèque nationale de France

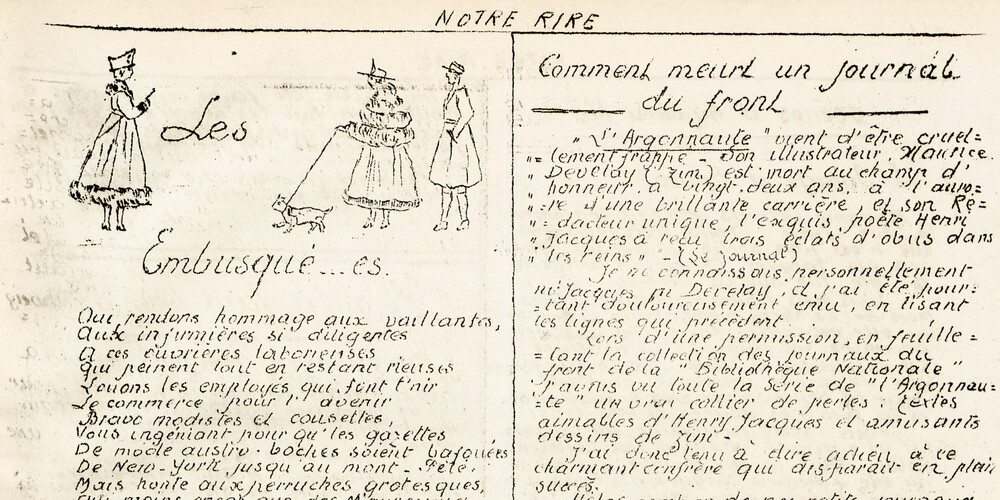

Notre rire

Les gazettes de tranchées sont dépouillées à Paris par les services de la propagande. Des coupures sélectionnées sont reproduites dans la presse nationale, alliée, et dans celle des pays neutres. En 1916, Le Journal organise un Concours des journaux du front dont le jury est présidé par Henri de Régnier. Peu à peu une véritable confraternité naît entre les principaux titres, et de nombreuses références croisées voient le jour, tel cet hommage de Notre rire à L’Argonnaute.

Alexis Violay y fait paraître un hommage à Zim, l’illustrateur de L’Argonnaute, dont il vient d’apprendre la mort trois mois auparavant par la presse parisienne. Même si l’appel à mutualisation des abonnements lancé en fin d’article ne semble ne pas avoir abouti, ce témoignage illustre bien les liens entre le front et l’arrière, entre les gazettes de tranchées elles-mêmes, et la solidarité qui pouvait exister entre elles.

© Bibliothèque nationale de France

L’Argonnaute

À défaut de mémoires de guerre, l’évocation des conditions de vie au front est parfois prétexte à une certaine approche esthétique, pittoresque ou humoristique. Autocensure ? Dans l’ensemble, les rédacteurs du front savaient « jusqu’où ils pouvaient aller trop loin » (Jean-Pierre Tubergue). Ces impressions anonymes de la vie des tranchées, sans aborder clairement la détresse et l’angoisse des hommes, n’en évoquent pas moins bien des symptômes.

© Bibliothèque nationale de France

L’Argonnaute

Ce « poème de guerre » de Henry-Jacques, inséré dans un numéro spécial consacré à ses compositions, constitue un exemple significatif de ce qui peut se transmettre aux contemporains, en termes de retour sur les événements mais aussi en termes de liberté de ton.

© Bibliothèque nationale de France

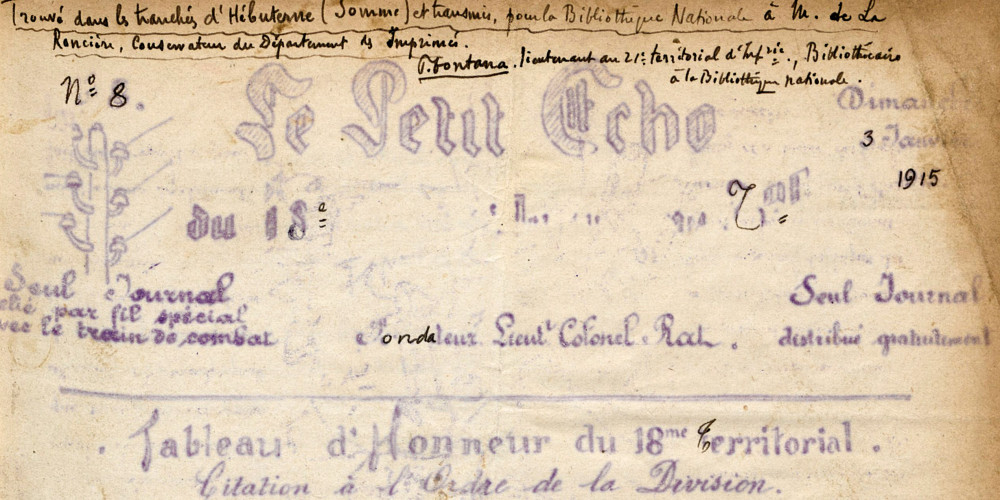

Petit écho du 18e régiment territorial

Cet exemplaire, qui comme l’indique l’annotation a été trouvé à terre, rapporte à sa manière un aspect de la vie du front : tâches de boue, rond d’une gourde de vin … Les mentions de provenance, de date et de numérotation de ce fascicule ont été repris à la main par le bibliothécaire donateur.

© Bibliothèque nationale de France

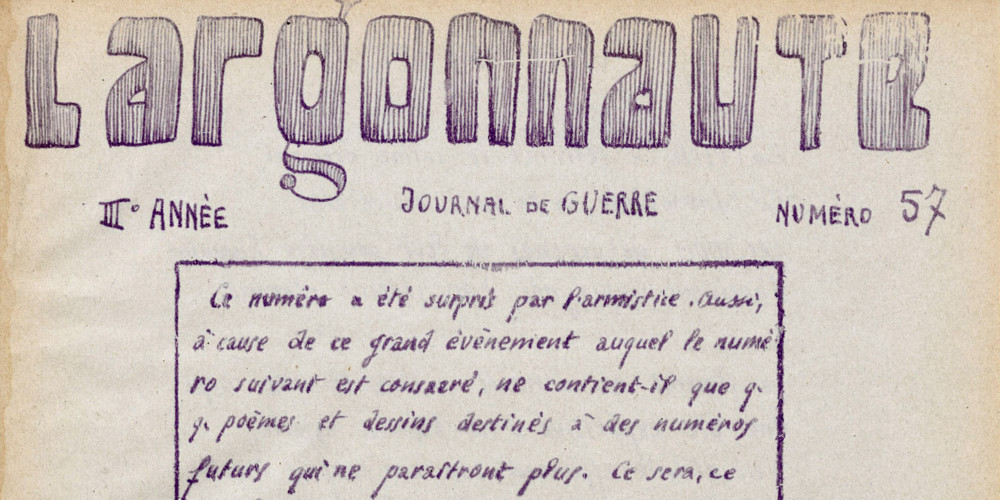

L’Argonnaute

Comme l’indique l’encart, l’annonce de l’armistice a « surpris » la rédaction de ce journal de tranchées qui avait préparé un numéro thématique et un frontispice peu assortis à l’événement. Ce qui sera réparé le même mois par un ultime numéro consacré à la victoire.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France