Les francs-maçons et la Révolution française

Bibliothèque nationale de France

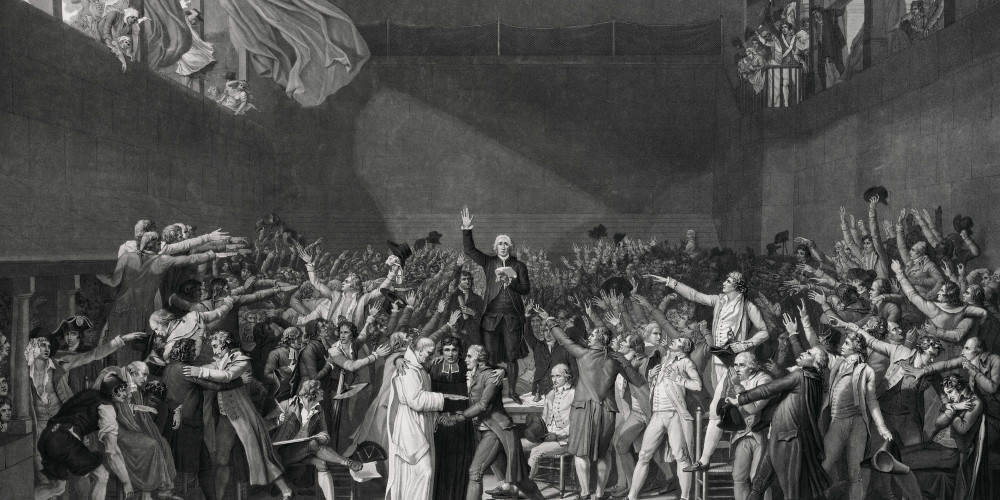

Le Serment du Jeu de paume

Icône de la Révolution française, Le Serment du Jeu de paume, de David, n’est probablement pas, au sens strict, une œuvre maçonnique… mais la franc-maçonnerie a inspiré certains aspects du tableau comme quelques-unes des poses « symboliques » des personnages représentés… dont beaucoup – deux cents des mille députés aux États généraux – sont maçons. Le tableau ne sera finalement jamais réalisé mais, à partir de nombreuses études du peintre, l’image se diffusera avec les estampes de Vivant Denon (en 1794) et, surtout, de Jazet (en 1822).

David a appartenu à la loge La Modération avant la Révolution. Dans un premier temps, les maçons comme toute la société française, vont accueillir avec enthousiasme les événements de 1789. Ils y voient l’application à la société des principes des Lumières. À partir de 1792, l’opinion maçonnique, qui est majoritairement girondine, va se diviser. La plupart des loges seront brisées par la Terreur. Les francs-maçons reviendront sur le devant de la scène sous le Directoire, dans lequel beaucoup de frères voient une tentative de république modérée gouvernée par la Raison.

Bibliothèque nationale de France

La thèse des origines franc-maçonnes de la Révolution

Avec ce même régime, il n'étoit pas impossible d'organiser en France des loges de brigands et de distribuer les rôles de soldats et même de bourreaux de la Révolution.

La phrase qu’écrit le jésuite Augustin de Barruel dans l’abrégé des Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme publié au lendemain du coup d’État du 18 brumaire an VIII résume la place essentielle occupée par la relation entre la franc-maçonnerie et la Révolution française dans les progrès de l’antimaçonnisme et dans le succès des théories conjuratrices qui ont été construites autour de la sociabilité maçonnique. Qu’elle revête la forme d’un complot perpétré par des « arrière-loges » auquel croient les émules de Barruel tout au long du 19e siècle ou, plus subtilement, par une « synarchie de sociétés de pensée » parmi lesquelles les loges maçonniques occuperaient une place de choix, comme le soutiennent plus tardivement ceux d’Augustin Cochin – à partir de son observatoire breton, ce dernier voit dans l’action des francs-maçons un élément décisif du travail de sape du trône et de l’autel ayant entraîné la chute de l’Ancien Régime –, la thèse des origines franc-maçonnes de la Révolution est érigée, malgré des critiques immédiates, au rang de certitude dans l’opinion, pendant plus de cent cinquante ans. Enracinée dans les fortes suspicions existant contre la franc-maçonnerie à la fin du 18e siècle (à la méfiance originelle envers le latitudinarisme religieux des Constitutions d’Anderson, envers la pratique du secret – qui valut à la franc-maçonnerie d’être condamnée par l’Église en 1738 et en 1751 – et envers ses origines anglaises s’était ajouté, avec la fondation des Neuf Sœurs, le soupçon d’une collusion des loges avec le parti des philosophes), la thèse a bénéficié de l’habileté de Barruel. Le jésuite synthétise en effet avec talent les accusations lancées contre la franc-maçonnerie depuis le début de la Révolution et concentre son réquisitoire autour des dignitaires de l’Ordre et de quelques loges emblématiques des liens qui pouvaient parfois unir les francs-maçons et les philosophes. Ses idées profitent aussi d’un efficace travail de colportage dans l’Europe de la Sainte-Alliance.

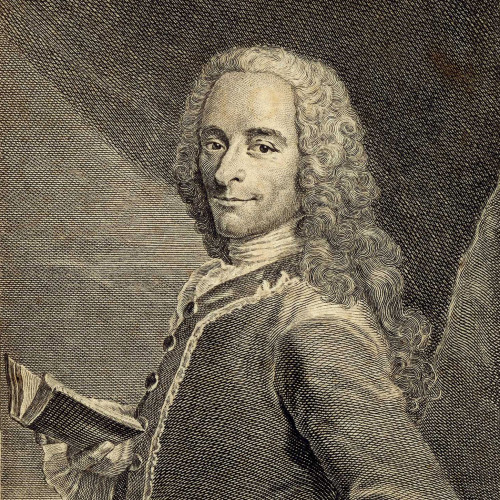

Voltaire par Maurice-Quentin de Latour

Voltaire (1694-1778) est l’auteur de poèmes, de récits, de tragédies, d’ouvrages historiques et philosophiques. Il combat le cléricalisme et l’intolérance religieuse, et défend le droit des hommes au bonheur : « Si vous avez deux religions chez vous, elles se couperont la gorge ; si vous en avez trente, elles vivront en paix. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

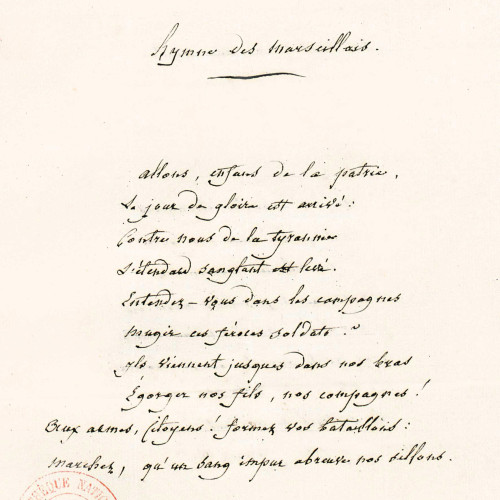

La Marseillaise

Officier d’artillerie et poète à ses heures, Claude Joseph Rouget de l’Isle (1760-1836) appartint au début des années 1780 à la loge Les Frères discrets de Charleville. C’est par la franc-maçonnerie qu’il connut Philippe-Frédéric de Dietrich, le maire de Strasbourg. À la demande de celui-ci, il compose plusieurs chants patriotiques dont Le Chant de guerre pour l’armée du Rhin, le 25 avril 1792, chanté par Philippe-Frédéric de Dietrich lui-même pour la première fois en public dans son salon. Celui-ci connaît un certain succès. Quand l’Assemblée déclare la « patrie en danger », ce sont des fédérés marseillais gagnant le front qui entonnent et répandent sur leur chemin le chant de Rouget de l’Isle – qui devient donc La Marseillaise.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La conscience qu’avaient les élites – dont beaucoup de membres ont été initiés plus ou moins durablement – du caractère novateur des pratiques maçonniques depuis la naissance du Grand Orient de France (l’obédience a adopté à partir de 1773 les principes de l’électivité des mandants et de la représentation des provinces) conforte également la conviction de tenir dans les francs-maçons, auprès des philosophes, des Illuminaten et des Jacobins, les responsables de la Révolution. Et l’accusation semble d’autant plus crédible que la franc-maçonnerie est depuis le début du règne de Louis XVI dirigée par un grand maître, le duc de Chartres (Philippe Égalité), dont les ambitions et les intrigues politiques sont clairement affichées. De nombreux auteurs, à l’instar de Galard de Montjoie (Montjoie 1834), contribueront ainsi à donner du crédit à la thèse des origines franc-maçonnes de la Révolution en montrant que nombre d’initiés servaient aussi un complot orléaniste. Rendue compréhensible en raison de l’habileté de Barruel, du climat idéologique qui règne en France à partir de 1815 et de l’acceptation de la thèse des origines maçonniques de la Révolution française par les francs-maçons eux-mêmes et par les républicains les plus influents, la croyance dans le rôle des initiés à la franc-maçonnerie dans le déclenchement de la crise révolutionnaire est pourtant un paradoxe eu égard au contraste existant entre le rayonnement de cette forme de sociabilité (635 loges) à la veille de la Révolution et le déclin qui l’affecte durant la décennie révolutionnaire, un déclin dont les chiffres de 18 et de 140 loges actives respectivement au moment du coup d’État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) puis en 1802, date à laquelle la franc-maçonnerie réunifiée est prise en main par le régime bonapartiste, sont le plus fort témoignage.

« Je suis citoyen »

L’image agitée du Palais-Royal est liée à celle du cousin de Louis XVI, Louis-Philippe Joseph d’Orléans (1747-1793), duc de Chartres puis duc d’Orléans, qui prend en 1792 le titre de Philippe Égalité. Le duc se distingue par son ouverture aux idées réformatrices, avant et pendant la Révolution. Il décide de changer le nom du jardin du Palais-Royal en « Jardin de la Révolution ». Il votera même pour la mort de Louis XVI avant d’être lui-même condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire de Paris.

Philippe Égalité fait du Palais-Royal un lieu d’exception, une ville dans la ville, protégée par des règles que seul le statut de son propriétaire peut permettre. Ainsi, la police n’a pas le droit d’y pénétrer. Les marchands de mode, cafés, boutiques d’estampes et gravures, libraires, etc., se partagent les 88 boutiques, tandis que les arcades abritent une foule disparate de prostituées, joueurs ou flâneurs.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Honoré Gabriel comte de Mirabeau (1749-1791)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les origines de la mise en retrait de la franc-maçonnerie entre 1789 et 1799 sont à rechercher du côté de ses liens avec la sociabilité d’Ancien Régime et des tensions qui se développent dans l’obédience depuis la réforme des années 1771-1774.

À l’été 1789, la franc-maçonnerie est aux mains de dignitaires dont les comportements – à l’instar de Bacon de La Chevalerie, parti à Saint-Domingue, où il dispose de biens considérables, de Chaillon de Jonville, qui dans l’un de ses écrits de 1789 dénonce « la sainte conjuration des Target, Mirabeau, Chapelier et Barnave » et de l’administrateur général du Grand Orient de France Montmorency-Luxembourg, qui émigre au lendemain du 14 juillet 1789 – montrent le fossé qui peut séparer le libéralisme culturel manifesté par ces élites à l’occasion d’une réforme ayant permis une démocratisation des pratiques maçonniques et le libéralisme politique prônant l’abolition de privilèges auxquels la plupart de ces francs-maçons restent attachés. Au lien des cadres dirigeants du Grand Orient de France avec l’Ancien Régime s’ajoutent les difficultés liées au décalage culturel existant entre la sociabilité révolutionnaire et la sociabilité maçonnique, fondée sur les pratiques du secret et de la cooptation. Le 22 février 1793, dans la lettre qu’il publie dans le Journal de Paris pour annoncer sa démission de sa charge de grand maître, Philippe Égalité exprime très clairement les différences qui opposent les pratiques maçonniques de celles que promeut la Révolution, notamment à partir de la proclamation de la République. « […] comme je ne connois pas la manière dont le grand Orient est composé & que d’ailleurs je pense qu’il ne doit y avoir aucun mystère ni aucune assemblée secrète dans une république, surtout au commencement de son établissement, je ne veux plus me mêler en rien du grand Orient, ni des assemblées de Francs-maçons… ».

Une loge sous la Révolution : le Centre des amis

En 1793, Roettiers de Montaleau crée la loge Le Centre des amis pour essayer de préserver les valeurs de fraternité et d’amitié dans une période de violence sociale. Il souhaite aussi rassembler le dernier carré des dignitaires maçonniques qui acceptent encore de défendre les intérêts de la franc-maçonnerie dans un contexte particulièrement difficile.

La loge Le Centre des amis a été fondée le samedi 2 février 1793, douze jours après l’exécution de Louis XVI, suite à une convocation adressée « aux anciens vénérables et à plusieurs maçons réguliers » par Alexandre Louis Roëttiers de Montaleau, ancien conseiller-auditeur puis conseiller-maître en la Chambre des comptes de Paris devenu directeur de la Monnaie de Paris.

Les travaux furent ouverts à l’orient par le frère Humbert Gerbier. Les opinions politiques des membres fondateurs de la loge étaient pour le moins diverses. Ainsi, Joachim Ceyrat était un fervent révolutionnaire, alors que Louis Daniel Tassin était plutôt favorable à la monarchie. Le titre distinctif « Centre des Amis » proposé par Roëttiers de Montaleau a été retenu « à la pluralité des voix » de préférence à « Régénération », proposé par Griois, et à « Réunion fraternelle », proposé par Turrel. Il fut décidé lors de la même réunion d’accepter la proposition du frère Gerbier de prendre les constitutions de la loge Guillaume Tell à l’orient de Courbevoie, loge du régiment des gardes suisses dont il avait été vénérable et dont les membres avaient été décimés le 10 août 1792, puis de demander ensuite le changement de nom au Grand Orient.

Après une première assemblée le 21 février 1793, les élections des officiers de la loge eurent lieu le 3 mars 1793. Roëttiers de Montaleau fut élu vénérable. Il y eut ensuite une réunion tous les mois. Petit à petit, la Terreur s’était installée. Pendant la réunion qui eut lieu le 3 novembre, le vénérable, Roëttiers de Montaleau, fut appelé à l’extérieur pour ses affaires personnelles. Arrêté le 20 novembre 1793, il fut remis en liberté deux mois plus tard, le 20 janvier 1794. Deux assemblées avaient eu lieu en son absence. Au cours de celle du 10 décembre, le frère Graffin, vénérable d’office, avait proposé que le « vous » de l’Ancien Régime soit remplacé par le « toi » de l’amitié républicaine », et un autre frère avait suggéré de changer les décors des loges et de les assortir aux couleurs adoptées par la République. Lors de l’assemblée suivante, ouverte par le frère Griois, vénérable d’office le 9 janvier 1794, il fut décidé d’ajouter un dernier article selon lequel il ne serait jamais traité dans l’atelier d’aucune question ayant trait aux affaires politiques ou de religion, ce qui n’empêcha pas les respectables frères de chanter au banquet qui suivit un cantique aux accents maçonniques, patriotiques et républicains. Roëttiers de Montaleau retrouva ses amis le 8 février 1794. Une assemblée eut lieu le 10 mars, puis une autre le 9 mai 1794. La Convention ayant fixé la date de célébration de la fête de l’Être suprême au dimanche 8 juin 1794, la réunion suivante, qui aurait dû avoir lieu à cette date, fut remise au mercredi 18. L’assemblée suivante eut lieu plusieurs mois plus tard, le 20 décembre 1794. Il y eut quelques tenues très courtes au premier trimestre 1795, et, le 19 avril 1795, au vu des difficultés d’approvisionnement et du prix des denrées, il fut décidé de renoncer au banquet mensuel. Il y eut ensuite une réunion le 30 juin 1795 au cours de laquelle furent mentionnés les décès des frères Brissac de Soxey, doyen des maçons, et Gerbier, ex-vénérable, un voile pudique étant jeté sur d’autres frères disparus « sans avoir atteint le terme de la vie », au rang desquels Tassin et Laffilard, morts guillotinés en mai 1794. Interrompus jusqu’au 21 décembre 1795, les travaux reprirent en 1796. Pierre Louis Paul Randon de Lucenay remplaça Roëttiers de Montaleau comme vénérable, et le 10 mars 1797 se déroula l’installation de la loge dans un nouveau local, rue du Vieux-Colombier, dans une maison que Roëttiers de Montaleau avait achetée quelques mois plus tôt, le 26 juillet 1796, et qui avait fait partie du couvent des Filles de Notre-Dame-de-la‑Miséricorde. J. T.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La « mise en sommeil » et le renouveau sous le Directoire

En ouvrant les portes du temple à des initiés qui se sont fortement impliqués dans une philanthropie révolutionnaire marquée par l'utilité sociale, les francs-maçons peuvent alors s'engager dans les mouvements d'éducation populaire et contribuer à consolider l'identité libérale de la franc-maçonnerie française.

Outre les affinités de la sociabilité salonnière avec la sociabilité maçonnique et malgré la capacité réelle de cette dernière à réunir dans un même lieu les trois ordres du royaume en accordant la place principale au tiers état (80 % de ses membres), la franc-maçonnerie est également affaiblie par les tensions internes nées des évolutions contradictoires qui ont suivi la fondation du Grand Orient de France. Ainsi, si les années 1780 se sont traduites par une démocratisation du recrutement autour du monde de l’échoppe et de la boutique, qui allait donner naissance à des phénomènes de subversion de sociabilité sous la Révolution, elles ont aussi vu se développer une réaction aristocratique dont témoigne la prise en main par la noblesse maçonnique des chapitres de hauts grades mis en place par le Grand Chapitre général (1782-1784).

Dans un tel contexte, une fois passé le bref temps des manifestations de réjouissance (1789-1790), qui doit autant à la sociologie dominante des loges qu’à leur culture légaliste, la franc-maçonnerie, qui est concurrencée par des formes de sociabilité mieux adaptées à la nouvelle donne politique, connaît un rapide déclin. Dès 1791, le Grand Orient, qui a lancé un mouvement de souscription patriotique auprès des loges, ne reçoit de réponses que de vingt-deux d’entre elles, cette faible réactivité témoignant d’un ralentissement de la vie maçonnique, qu’aggrave la désertion croissante des cadres de l’obédience. Ce ralentissement atteint son point d’orgue entre l’hiver 1792-1793, date de la démission du grand maître Philippe Égalité, et le 8 juin 1794 (le jour de la fête de l’Être suprême), date à laquelle l’obédience décide de se mettre en sommeil.

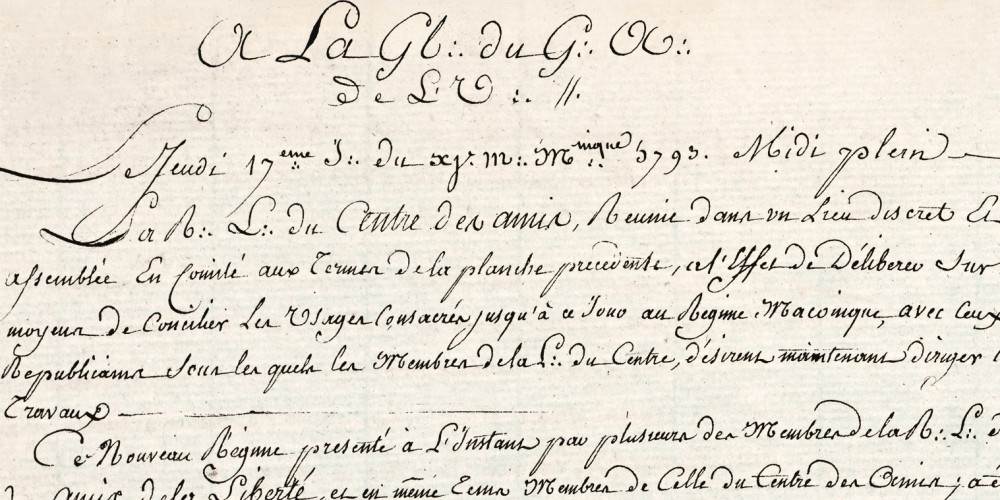

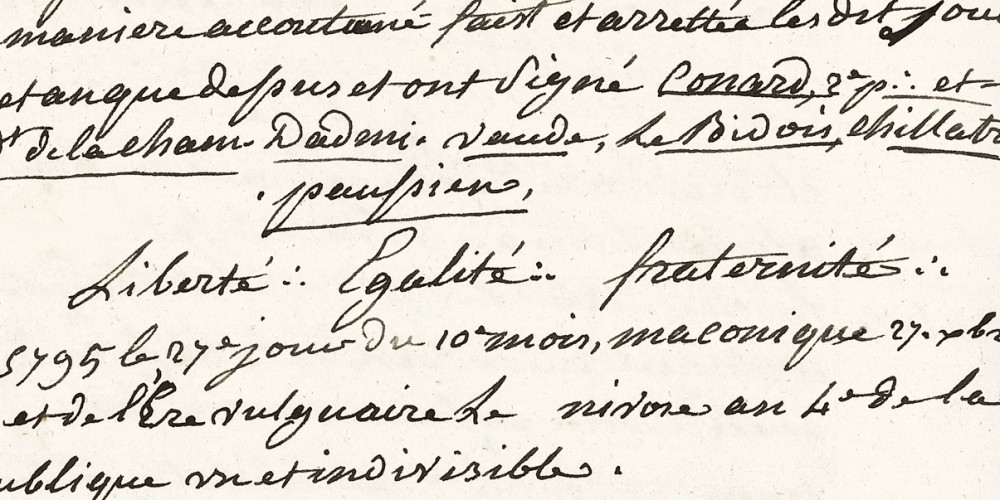

Livre d’architecture de la Première Grande Loge avec la mention « Liberté, Égalité, Fraternité »

Ce manuscrit relate la vie et les décisions prises par la Très Respectable Grande Loge de France dans ses réunions de quartiers (trimestrielles) du 9 février 1789 au 14 mai 1798, avec, en filigrane les événements révolutionnaires, ainsi que les auspices successifs sous lesquels cette Grande Loge se plaçait : « sa majesté le roi, notre auguste monarque », « le roi comme chef du pouvoir exécutif et premier citoyen français » pour que finalement la « première santé au ci-devant roi » soit remplacée par celle de la « Nation comme souveraine ». L’évocation du Grand Architecte de l’univers évolue également de « l’Éternel que l’on bénit » à l’ « Être Suprême ». Mais le fait le plus intéressant est l’apparition, en 1795, de la formule « Liberté, Égalité, Fraternité » qui figure dans le préambule de la Constitution de 1848.

Une première version de la devise voit le jour en avec la proclamation de la République le 22 septembre 1792, quand les révolutionnaires adoptent la devise : « Unité, indivisibilité de la République, Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort ».

GLDF

GLDF

La « mise en sommeil » n’empêche pas le maintien d’une vie maçonnique qui doit tout à la détermination des francs-maçons. Dans les ateliers parisiens, les initiatives du Dr Gerbier et d’Alexandre Roëttiers de Montaleau (le premier est le conseiller de Chaillon de Jonville et le second l’ancien vénérable des Amis réunis) illustrent remarquablement le rôle exercé par quelques frères épris d’initiation dans le processus de survivance de la vie maçonnique durant la période révolutionnaire, et notamment pendant la Terreur. Fondateurs respectivement des loges des Amis de la Liberté (printemps 1790) et du Centre des Amis réunis (l’atelier parisien dans lequel se replie une vie clandestine à partir du 2 février 1793), les deux hommes font preuve d’un souci remarquable de continuer à faire vivre une franc-maçonnerie marquée par la régularité de sa liturgie. En province, cette détermination est telle qu’elle conduit parfois des frères (comme ce fut le cas de l’ancien vénérable de la loge havraise La Fidélité Jean-Baptiste Allegre après son arrestation en l’an II), à faire émerger une loge carcérale.

Dans ce processus de maintien d’une activité maçonnique joue aussi fortement la capacité d’adaptation des francs-maçons – qui se manifeste depuis les années 1735-1743 – à des contextes politiques difficiles. La républicanisation dont font l’objet des ateliers de Paris (Les Amis de la Liberté), de Bordeaux (L’Anglaise) et de Toulouse en est un très fort témoignage. Réduites à quatre, ces loges, non contentes d’adopter le calendrier révolutionnaire, de faire porter aux officiers le bonnet rouge et d’organiser les tenues à des heures compatibles avec les séances de la Société populaire, se proclament ouvertement « loges républicaines » le 28 février 1794. Elles suscitent cependant une méfiance qui, parfois, conduit les représentants en mission, comme ce fut le cas de Mallarmé à Toulouse (le 5 octobre 1794), à décider de leur fermeture. C’est cette méfiance qui explique, autre moyen de faire survivre la franc-maçonnerie, des subversions de sociabilité dont l’histoire de la loge havraise Les Trois Haches constitue un exemple édifiant. Proche de villes où, comme ce fut le cas à Rouen au printemps 1789 (Les Bons Amis) et à Caen au printemps 1793 (Union et Fraternité), les loges ont déjà été le point d’ancrage d’une sociabilité politique, cette loge installée un mois avant le 9 Thermidor émerge en effet comme une structure ouvertement jacobine destinée à soutenir l’activité de la Société populaire.

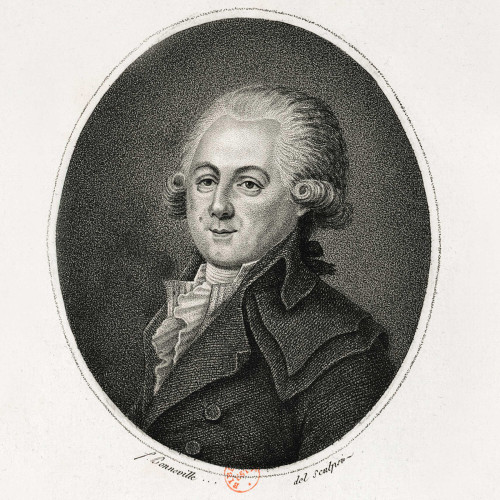

Louis-Sébastien Mercier (1740-1814)

Acteur pittoresque de la vie littéraire, polygraphe qui aimait à se présenter comme « le plus grand livrier de France », Louis‑Sébastien Mercier (1740-1814) a, en effet, publié plus de cent ouvrages. Si son théâtre a eu un certain succès à l’époque, on le retient aujourd’hui pour son passionnant Tableau de Paris (1781) – un reportage plein d’esprit sur la vie quotidienne dans la capitale – et l’étonnant L’An 2440, rêve s’il en fut jamais (1770), souvent considéré comme le premier roman d’anticipation. Un temps compagnon de la féministe Olympe de Gouges, rival puis ami de Restif de La Bretonne, homme des Lumières mais aussi d’humeurs et de paradoxes, Mercier appartint à la loge des Neuf Sœurs.

On ne sait pas bien où il fut initié, mais on le découvre sur les tableaux des Neuf Sœurs (notamment sur ceux qui nous sont parvenus pour la période 1778-1783). La franc-maçonnerie apparaît dans deux articles du Tableau de Paris : « Noviciat des Jésuites » – qui relate l’installation du Grand Orient de France dans cet ancien couvent – et, bien sûr, « Francs-maçons ».

Ici Mercier a décidé de sermonner ses – illustres – frères, puisqu’il les interpelle avec la formule « Soyons maçons et point académiciens ». Il professe un rousseauisme spiritualiste qui contraste avec l’anticléricalisme farouche qui anime, par exemple, sa note sur le Grand Orient et les Jésuites : « L’instinct divin est donc la source de tout ce qu’il y a d’éminent en l’homme ; et nous voilà dès lors tous égaux, du moins par le sentiment ; et jusqu’à quelle hauteur le sentiment n’élève-t-il pas la pensée […], égaux et militant par les mêmes forces pour le bonheur commun, l’homme, en passant sur cette Terre, doit le tribut de ses pensées à tous les hommes, comme moyen de félicité générale. Car le plus beau présent que l’homme puisse faire à l’homme, c’est la pensée. Pourquoi, parce qu’une pensée, dans l’ordre de l’infini est toujours la clef d’une autre pensée ; et les pensées, quoiqu’infinies en nombre, se tiennent toutes entre elles. Laisser échapper une pensée c’est perdre un trésor. Tyranniser la pensée est un attentat contre le genre humain. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

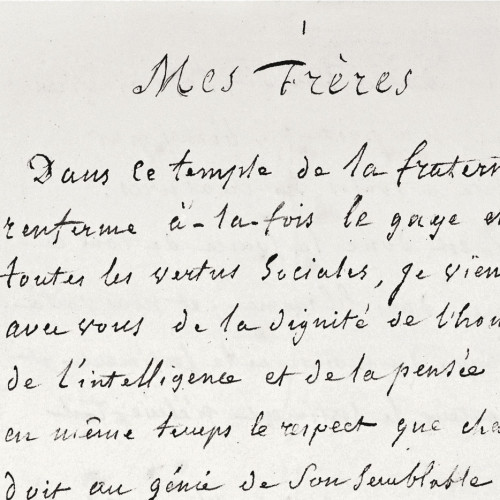

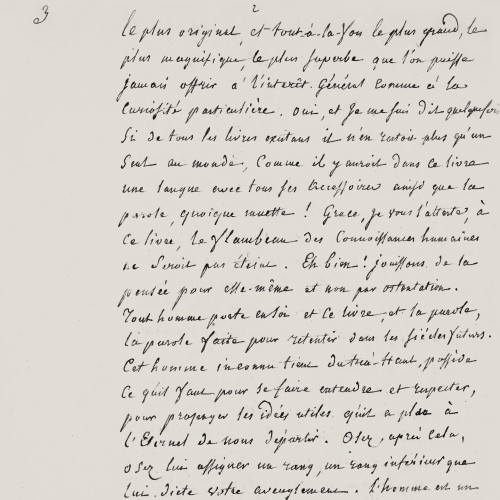

« Soyons maçons et non académicien »

À côté de ses textes assez courts et bien connus des Tableaux de Paris, Robert Amadou a découvert, au début des années 1970 dans les archives Mercier, à la bibliothèque de l’Arsenal, une « planche » du frère Mercier en loge. Rappelons d’abord que les planches de frères du 18e siècle sont assez rares dans les archives maçonniques qui ont subsisté, et c’est le premier intérêt du document. Mais le texte lui-même, assez long, assez travaillé, est riche d’informations sur les idées maçonniques de Mercier.

Le Tableau de Paris expliquait que « la loge des Neuf Sœurs s’est distinguée par des fêtes brillantes qu’on pouvait regarder encore comme des séances académiques. Le charme de la littérature en faisait le principal agrément. On a vu tous les hommes célèbres et contemporains fraterniser dans cette loge, malgré la différence de leur art ». Ici Mercier a décidé de sermonner ses – illustres – frères, puisqu’il les interpelle avec la formule « Soyons maçons et point académiciens ».

Il professe un rousseauisme spiritualiste qui contraste avec l’anticléricalisme farouche qui anime, par exemple, sa note sur le Grand Orient et les Jésuites : « L’instinct divin est donc la source de tout ce qu’il y a d’éminent en l’homme ; et nous voilà dès lors tous égaux, du moins par le sentiment ; et jusqu’à quelle hauteur le sentiment n’élève-t-il pas la pensée […], égaux et militant par les mêmes forces pour le bonheur commun, l’homme, en passant sur cette Terre, doit le tribut de ses pensées à tous les hommes, comme moyen de félicité générale. Car le plus beau présent que l’homme puisse faire à l’homme, c’est la pensée. Pourquoi, parce qu’une pensée, dans l’ordre de l’infini est toujours la clef d’une autre pensée ; et les pensées, quoiqu’infinies en nombre, se tiennent toutes entre elles. Laisser échapper une pensée c’est perdre un trésor. Tyranniser la pensée est un attentat contre le genre humain. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

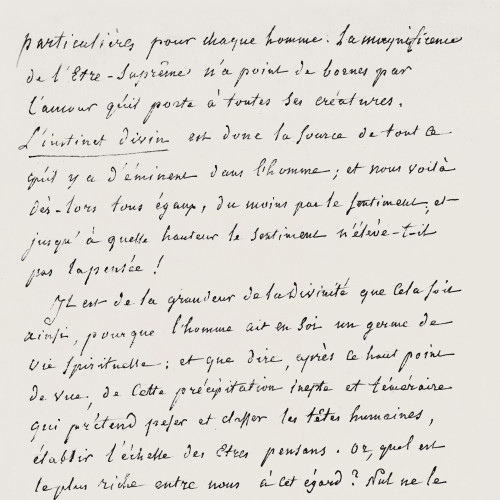

« Soyons maçons et non académicien »

À côté de ses textes assez courts et bien connus des Tableaux de Paris, Robert Amadou a découvert, au début des années 1970 dans les archives Mercier, à la bibliothèque de l’Arsenal, une « planche » du frère Mercier en loge. Rappelons d’abord que les planches de frères du 18e siècle sont assez rares dans les archives maçonniques qui ont subsisté, et c’est le premier intérêt du document. Mais le texte lui-même, assez long, assez travaillé, est riche d’informations sur les idées maçonniques de Mercier. Le Tableau de Paris expliquait que « la loge des Neuf Sœurs s’est distinguée par des fêtes brillantes qu’on pouvait regarder encore comme des séances académiques. Le charme de la littérature en faisait le principal agrément. On a vu tous les hommes célèbres et contemporains fraterniser dans cette loge, malgré la différence de leur art ». Ici Mercier a décidé de sermonner ses – illustres – frères, puisqu’il les interpelle avec la formule « Soyons maçons et point académiciens ». Il professe un rousseauisme spiritualiste qui contraste avec l’anticléricalisme farouche qui anime, par exemple, sa note sur le Grand Orient et les Jésuites : « L’instinct divin est donc la source de tout ce qu’il y a d’éminent en l’homme ; et nous voilà dès lors tous égaux, du moins par le sentiment ; et jusqu’à quelle hauteur le sentiment n’élève-t-il pas la pensée […], égaux et militant par les mêmes forces pour le bonheur commun, l’homme, en passant sur cette Terre, doit le tribut de ses pensées à tous les hommes, comme moyen de félicité générale. Car le plus beau présent que l’homme puisse faire à l’homme, c’est la pensée. Pourquoi, parce qu’une pensée, dans l’ordre de l’infini est toujours la clef d’une autre pensée ; et les pensées, quoiqu’infinies en nombre, se tiennent toutes entre elles. Laisser échapper une pensée c’est perdre un trésor. Tyranniser la pensée est un attentat contre le genre humain. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

« Soyons maçons et non académicien »

À côté de ses textes assez courts et bien connus des Tableaux de Paris, Robert Amadou a découvert, au début des années 1970 dans les archives Mercier, à la bibliothèque de l’Arsenal, une « planche » du frère Mercier en loge. Rappelons d’abord que les planches de frères du 18e siècle sont assez rares dans les archives maçonniques qui ont subsisté, et c’est le premier intérêt du document. Mais le texte lui-même, assez long, assez travaillé, est riche d’informations sur les idées maçonniques de Mercier. Le Tableau de Paris expliquait que « la loge des Neuf Sœurs s’est distinguée par des fêtes brillantes qu’on pouvait regarder encore comme des séances académiques. Le charme de la littérature en faisait le principal agrément. On a vu tous les hommes célèbres et contemporains fraterniser dans cette loge, malgré la différence de leur art ». Ici Mercier a décidé de sermonner ses – illustres – frères, puisqu’il les interpelle avec la formule « Soyons maçons et point académiciens ». Il professe un rousseauisme spiritualiste qui contraste avec l’anticléricalisme farouche qui anime, par exemple, sa note sur le Grand Orient et les Jésuites : « L’instinct divin est donc la source de tout ce qu’il y a d’éminent en l’homme ; et nous voilà dès lors tous égaux, du moins par le sentiment ; et jusqu’à quelle hauteur le sentiment n’élève-t-il pas la pensée […], égaux et militant par les mêmes forces pour le bonheur commun, l’homme, en passant sur cette Terre, doit le tribut de ses pensées à tous les hommes, comme moyen de félicité générale. Car le plus beau présent que l’homme puisse faire à l’homme, c’est la pensée. Pourquoi, parce qu’une pensée, dans l’ordre de l’infini est toujours la clef d’une autre pensée ; et les pensées, quoiqu’infinies en nombre, se tiennent toutes entre elles. Laisser échapper une pensée c’est perdre un trésor. Tyranniser la pensée est un attentat contre le genre humain. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Passé le temps de la clandestinité et de l'adaptation à la culture révolutionnaire, la vie des loges reprend son cours sous le second Directoire. Elle connaît, à partir de 1802 et plus encore à compter du placement comme grand maître de Joseph Bonaparte (11 octobre 1805), un renouveau très spectaculaire (674 loges dès 1806) à travers lequel on observe la renaissance d'une sociabilité festive et fortement ouverte à la notabilité.

Toutefois, malgré ce retour aux sources, la Révolution française a durablement modifié la franc-maçonnerie. La première transformation concerne le rapport qui relie les loges au politique, comme le montre l'évolution de la loge Les Trois Haches. Liée aux conditions de son émergence, la politisation y devient en effet un fait intégré à la vie de la loge, au point de provoquer une scission en 1798 puis l'implication de l'atelier dans le soutien aux libéraux européens au moment où les loges de Paris (Les Amis de la Vérité, Les Trinosophes) participent aux combats de la Jeune France libérale. Les mutations concernent aussi les comportements religieux. Dans une France acquise à l'expression de la diversité religieuse, les pratiques maçonniques, comme en témoigne la lecture des livres d'architecture sous le Directoire, se caractérisent par la neutralisation religieuse du temple. Enfin, la Révolution a accéléré les transformations du geste philanthropique maçonnique, mission première des loges pour parfaire la cité. En ouvrant les portes du temple à des initiés qui se sont fortement impliqués dans une philanthropie révolutionnaire marquée par l'utilité sociale (bureaux de charité), les francs-maçons peuvent alors s'engager dans les mouvements d'éducation populaire et contribuer à consolider l'identité libérale de la franc-maçonnerie française.