Mémoires d’outre-tombe : résumé et analyse

Bibliothèque nationale de France

Maison de Châteaubriand au Val-des-Loups

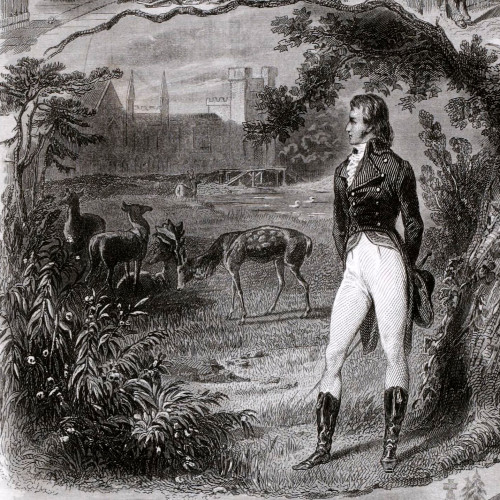

En 1807, Chateaubriand, faisant fi de la censure et des représailles possibles, fait paraître, dans le Mercure de France, un article contre Napoléon Ier : « Lorsque, dans le silence de l’abjection, on n’entend plus retentir que la chaîne de l’esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu’il est aussi dangereux d’encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l’historien paraît, chargé de la vengeance des peuples. C’est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l’empire. » Grâce à des relations l’affaire est étouffée, mais Chateaubriand doit se faire oublier. Il achète une maison près de Châtenay-Malabry : la Vallée-aux-Loups, où il vit dans un semi-exil. Il écrit sans relâche (Les Martyrs, Les Aventures du dernier des Abencérages, l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, Moïse) dans la tour Velléda. Il sera obligé de revendre cette demeure dix ans plus tard, faute d’argent pour l’entretenir.

Voici ce que Chateaubriand notait le 4 octobre 1811 à propos de la Vallée-aux-Loups : « […] tout chevalier errant que je suis, j’ai les goûts sédentaires d’un moine : depuis que j’habite cette retraite, je ne crois pas avoir mis trois fois les pieds hors de mon enclos. Mes pins, mes sapins, mes mélèzes, mes cèdres tenant jamais ce qu’ils promettent, la Vallée-aux-Loups deviendra une véritable chartreuse. » (Mémoires d’outre-tombe, 1re partie, I)

Bibliothèque nationale de France

L’enfance et la jeunesse : 1768-1800

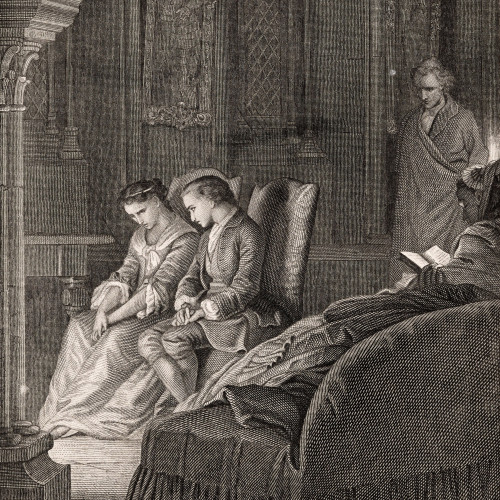

Une soirée d’hiver au château de Combourg

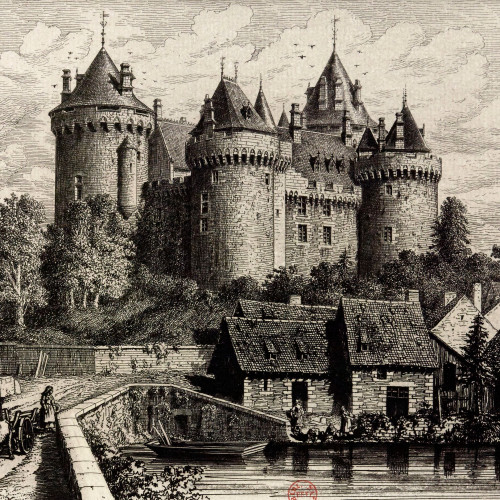

La famille de Chateaubriand acquiert le château de Combourg en 1777 alors qu’il est âgé de neuf ans. Le château est sévère et triste, tout comme le père.

« Les soirées d’automne et d’hiver étaient d’une autre nature. Le souper fini et les quatre convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait, en soupirant, sur un vieux lit de jour de siamoise flambée ; on mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m’asseyais auprès du feu avec Lucile ; les domestiques enlevaient le couvert et se retiraient. Mon père commençait alors une promenade qui ne cessait qu’à l’heure de son coucher. Il était vêtu d’une robe de ratine blanche, ou plutôt d’une espèce de manteau que je n’ai vu qu’à lui. Sa tête, demi-chauve, était couverte d’un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit. Lorsqu’en se promenant il s’éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie qu’on ne le voyait plus ; on l’entendait seulement encore marcher dans les ténèbres : puis il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l’obscurité, comme un spectre, avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Lucile et moi nous échangions quelques mots à voix basse quand il était à l’autre bout de la salle ; nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il nous disait en passant : « De quoi parliez-vous ? » Saisis de terreur, nous ne répondions rien ; il continuait sa marche. Le reste de la soirée, l’oreille n’était plus frappée que du bruit mesuré de ses pas, des soupirs de ma mère et du murmure du vent. » (Mémoires d’outre-tombe, 1e partie, III)

© New York Public Library, Domaine public

© New York Public Library, Domaine public

Chateaubriand dans le parc de Richemont

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Que je regrette, au milieu de mes insipides pompes, ce monde de tribulations et de larmes !

Ce cri de son âme, ce gémissement de l’homme qui sur le déclin de l’âge, arrivé au faîte des honneurs, contemple avec émotion sa jeune vie malheureuse et parée de tant de grâces, voilà ce qui communique un charme attendrissant à ces pages où le sourire, sans cesse, est trempé de larmes.

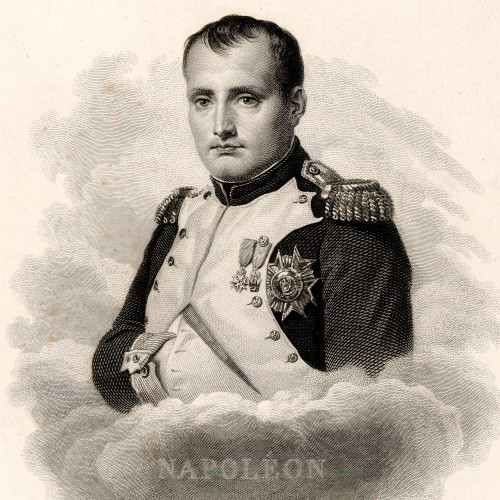

Le Consulat et l’Empire : 1800-1814

La deuxième partie des Mémoires d’outre-tombe commence vers l’année 1800 et le retour de l’émigration, et s’étend jusqu’à la fin de l’Empire, exactement jusqu’à l’année 1814 et aux événements qui précèdent l’entrée des Alliés à Paris. Elle comprend la période des grands succès d’écrivain de Chateaubriand : Atala (1801), le Génie du Christianisme et René (1802), Les Martyrs (1809), l’Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811). C’est surtout sa carrière littéraire qui se déroule devant nos yeux avec les accidents politiques dont elle est traversée, le tableau piquant et spirituel de la société, et particulièrement de la société aristocratique et de la vie de château sous le Consulat et l’Empire. Un intérêt nouveau y domine, l’intérêt qu’apporte dans tous les débats du temps la grande figure de Napoléon, l’homme qui s’élève au-dessus de tous les partis, les comprime de sa main puissante et qui finit par tomber, victime lui-même de son lourd despotisme.

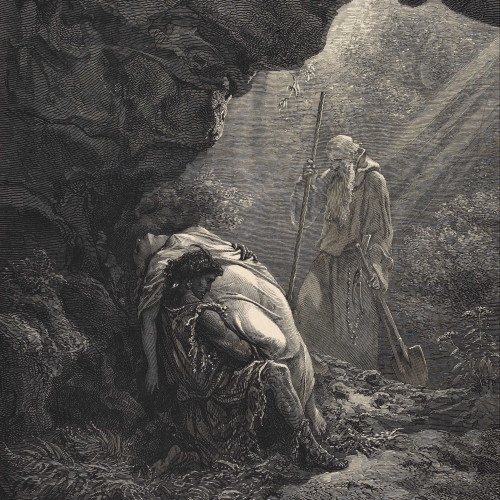

Les funérailles

Un des passages les plus célèbres du roman, celui décrivant la veillée funèbre et la mise en terre d’Atala, a donné lieu à de nombreux tableaux et gravures. Le moment le plus touchant de l’histoire annonce aussi la suite de la vie de Chactas, qui choisira une vie d’errance qui le mènera jusqu’en Europe, puis à nouveau en Amérique où il fera la connaissance de René.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

René chez les Natchez

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Si, dans l’ensemble, cette deuxième partie n’a pas la grâce mélancolique et rêveuse, la poésie, le charme pénétrant de la première, la raison en est dans le sujet même ; c’est à regret que l’auteur s’éloigne de cette enfance mystérieuse et voilée, de ces souffrances obscures, de son adolescence solitaire : il va entrer dans le tumulte et la lumière du monde, il va devenir célèbre.

Château de Combourg

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Je sors de l’asile virginal et silencieux de la solitude pour entrer dans le carrefour mouillé et bruyant du monde.

En 1836, à l’heure où il poursuit la rédaction de cette partie des Mémoires, trente-six ans s’étaient écoulés, pendant lesquels il avait assisté à tant de graves événements et de révolutions, exercé les plus hautes charges de l’État, la plus glorieuse influence ! Comment apercevoir clairement les choses du passé, les voir surtout du même point de vue que jadis ? Cette vie publique sous la Restauration et dans les premières années du gouvernement de Juillet s’étend devant les yeux de l’écrivain comme un rideau qu’il soulève pour apercevoir cette image d’un passé en apparence plus proche, en réalité plus lointain et plus effacé que celui de Combourg.

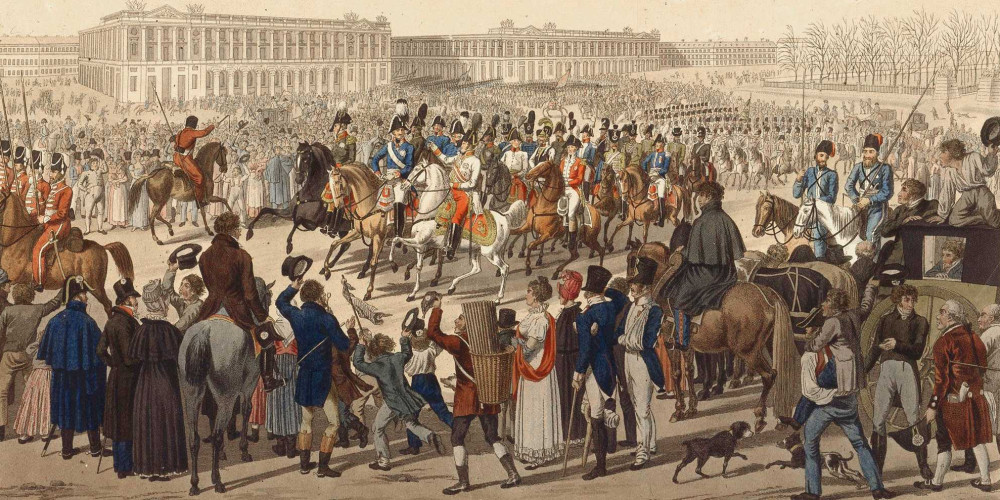

L’entrée des puissances coalisées à Paris le 31 mars 1814

La coalition européenne, rassemblant les armées des monarques et empereurs partisans de l’Ancien Régime (Angleterre, Russie, Prusse, Autriche, Suède), lutte contre Napoléon Ier depuis plusieurs années déjà quand elle parvient à gagner Paris le 31 mars 1814. Cette entrée dans la capitale marque le début de la première Restauration et du règne de Louis XVIII, règne interrompu par les Cents-Jours, c’est-à-dire le retour de Napoléon au pouvoir (20 mars-22 juin 1815).

« L’armée des alliés entra dans Paris le 31 mars 1814, à midi, à dix jours seulement de l’anniversaire de la mort du duc d’Enghien, 21 mars 1804. Était-ce la peine à Bonaparte d’avoir commis une action de si longue mémoire, pour un règne qui devait durer si peu ? L’empereur de Russie et le roi de Prusse étaient à la tête de leurs troupes. Je les vis défiler sur les boulevards. Stupéfait et anéanti au dedans de moi, comme si l’on m’arrachait mon nom de Français pour y substituer le numéro par lequel je devais désormais être connu dans les mines de la Sibérie, je sentais en même temps mon exaspération s’accroître contre l’homme dont la gloire nous avait réduits à cette honte.

Toutefois cette première invasion des alliés est demeurée sans exemple dans les annales du monde : l’ordre, la paix et la modération régnèrent partout ; les boutiques se rouvrirent ; des soldats russes de la garde, hauts de six pieds, étaient pilotés à travers les rues par de petits polissons français qui se moquaient d’eux, comme des pantins et des masques du carnaval. Les vaincus pouvaient être pris pour les vainqueurs ; ceux-ci, tremblant de leurs succès, avaient l’air d’en demander excuse. La garde nationale occupait seule l’intérieur de Paris, à l’exception des hôtels où logeaient les rois et les princes étrangers. Le 31 mars 1814, des armées innombrables occupaient la France ; quelques mois après, toutes ces troupes repassèrent nos frontières, sans tirer un coup de fusil, sans verser une goutte de sang, depuis la rentrée des Bourbons. » (Mémoires d’outre-tombe, 3e partie, livre 3)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Cependant aux yeux incertains du vieillard apparaissent, au début surtout, certains tableaux qui ont tout le charme, toute la grâce de ceux des livres précédents : l’arrivée en France du pauvre émigré qui revoit avec stupeur ce Paris oublieux et léger où, à deux pas de la place où se dressait l’échafaud, où le sang des siens a coulé, on danse au son du violon, de la clarinette et du tambour ; Atala et la première ivresse de gloire ; le charmant portrait de la société de la rue Neuve-du-Luxembourg et du salon de Mme de Beaumont ; le séjour à Savigny-sur-Orge dans la fièvre du travail et de l’amour, la mort surtout de Mme de Beaumont, à Rome, qui a inspiré à Chateaubriand les pages les plus nobles, les plus émues, les plus sincères.

Et enfin il faut lui savoir gré de la modération très réelle, du grand effort d’impartialité et de justice avec lequel il a parlé, malgré ses démêlés avec Napoléon, du Premier Consul et de l’Empereur. Il a résisté à l’entraînement de la haine comme au prestige de la gloire qui éblouissait, sous la monarchie de Juillet, les yeux des Français. Ceci nous frappe moins de nos jours ; c’était un mérite très réel à l’époque où écrivait Chateaubriand (1836-1839), où l’histoire disparaissait de plus en plus derrière la légende. En face du Napoléon de Bérenger, défenseur du peuple et de la liberté, il a osé représenter sans rien diminuer de sa gloire l’homme tel qu’il l’avait connu, comme tant de ses contemporains, comme Mme de Staël, avec son merveilleux génie et son écrasant despotisme. Dans cette partie de ses Mémoires comme dans toute son œuvre, il est resté fidèle à l’idéal de sa vie, qui n’a jamais séparé la gloire de la liberté.

Vie politique : 1814-1830

La troisième partie des Mémoires d’outre-tombe, c’est la carrière politique de Chateaubriand sous la Restauration, de 1814 à 1830. Elle débute par une étude biographique et historique sur Napoléon, à laquelle Chateaubriand a mêlé les événements de sa propre vie, surtout à partir de l’année 1812, tout particulièrement en 1814 et pendant les Cent-Jours. Cette étude est conduite jusqu’à la mort de Napoléon à Sainte-Hélène. Comment se fait-il que Chateaubriand ait consacré autant de pages à l’histoire de Napoléon dans ses propres Mémoires ?

Bibliothèque nationale de France

À cette raison de succès et de mode, il en faut joindre une autre particulière à Chateaubriand : le désir d’associer sa gloire à celle de l’Empereur. « Napoléon et moi ! » Que l’on blâme, que l’on approuve cet orgueil, ou simplement, que l’on se contente d’en sourire, il est certain que cette idée a hanté l’auteur. Celui qui a pu écrire cette phrase extraordinaire : « Si Napoléon en avait fini avec les rois, il n’en avait pas fini avec moi ! », celui-là, certes, ne se fût pas contenté de dire, comme Mme de Staël : « Sire, j’aurai une ligne dans votre histoire. » Il avait conscience d’être l’écrivain qui avait le plus influé sur la pensée française au début de ce siècle : il faisait comparaître à son tribunal l’homme qui avait façonné le siècle à son image. L’entreprise était plus courageuse qu’on ne l’imagine : tant d’apologies en vers et en prose, de mémoires, de chansons et de gravures, avaient transformé cette grande figure ! Tant de contemporains voilaient leur apostasie, récente encore, d’éloges hyperboliques ! Le mensonge était à chaque pas, et l’on tenait au mensonge. L’essai de Chateaubriand, il faut qu’on le sache, est la première tentative faite pour proclamer la vérité, sans passion et sans haine. À tout prendre il a écrit sur ce sujet, où personne n’est impartial, des pages définitives et parfois sublimes ; il les a écrites sans rabaisser l’homme, simplement en se plaçant au point de vue de principes éternels de la morale et de l’humanité.

Portrait de Juliette Récamier au voile

Après l’épisode de la Terreur (1793-1794), le Directoire (1795-1799) est marqué par un esprit de légèreté et de divertissement. C’est à cette époque qu’apparaissent les premiers salons. Les femmes jouent un rôle primordial dans ce renouveau de la vie mondaine en réunissant chez elles écrivains, peintres, philosophes…

Juliette Bernard épouse, à 15 ans, Jacques Récamier, grand banquier, qui est vraisemblablement son père. D’une beauté incomparable et d’une grande élégance, elle a l’aura d’une égérie. David (1800) et Gérard (1805) peignent son portrait, tandis que le Journal des dames et modes (fondé en 1797) commente ses tenues. Juliette Récamier est également connue pour son esprit et son art de la conversation. Elle ouvre son premier salon en 1797 dans le faste de son hôtel particulier de la rue du Mont Blanc qui contribue à sa réputation : on y croise les frères Montmorency, Lucien Bonaparte, Moreau, Bernadotte mais aussi Madame de Staël, figure clé de l’opposition au régime de Napoléon, qui fait partie de ses plus proches amies. Considéré comme l’un des foyers de cette opposition, le salon de Juliette Récamier est fermé en 1803 sur ordre du gouvernement. Juliette Récamier se déplace alors en Suisse et en Italie. Elle ne reviendra à Paris qu’en 1814 où elle retrouve ses anciens amis. Son salon devient l’un des plus importants d’Europe et prend une orientation de plus en plus littéraire. Chateaubriand en est l’un des piliers à partir de 1817. S’y côtoient Lamartine, Stendhal, Eugène Delacroix, Balzac… Les divers revers de fortune du mari de Juliette Récamier ne l’empêchent pas de rayonner. Pendant près de 50 ans, elle réussit à rassembler autour d’elle les esprits les plus brillants. Elle meurt à 71 ans le 11 mai 1849, frappée par l’épidémie de choléra.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Je tournai un peu la tête, et je levai les yeux. Je craindrais de profaner aujourd’hui par la bouche de mes années un sentiment qui conserve dans ma mémoire toute sa jeunesse et dont le charme s’accroît à mesure que ma vie se retire.

Nulle beauté n’a reçu des lèvres d’un poète plus discret, plus ardent hommage.

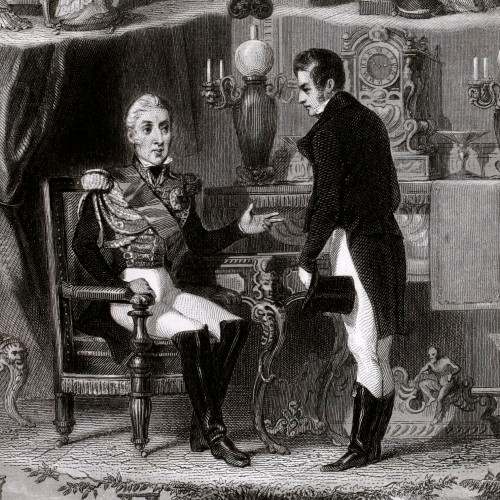

Puis Chateaubriand raconte les événements de 1830, l’escamotage de la royauté, les piquantes entrevues avec le duc et la duchesse d’Orléans, leurs tentatives inutiles de séduction et la fin de sa carrière politique.

Les dernières années : 1830-1841

C’est au lendemain des journées de 1830, exactement au mois d’octobre, après avoir renoncé à tous ses titres et honneurs, mis bas l’habit de pair, l’épée, le chapeau à plumet, dont il avait détaché la cocarde blanche pour la placer dans la poche de sa redingote noire, côté du cœur, que Chateaubriand, retiré dans la solitude ombragée de l’infirmerie Marie-Thérèse, continue ses Mémoires. Cette quatrième partie contient l’histoire des événements principaux de ces années, le tableau de Paris pendant l’épidémie de choléra de 1832, l’arrestation de Chateaubriand « prévenu de complot contre la sûreté de l’État », l’amusant récit de son séjour à la préfecture de police, chez M. Gisquet, dans le cabinet de toilette de Mlle Gisquet qui lui jouait du piano pour le distraire ; le voyage en Suisse de 1832, le séjour à Genève et la visite au tombeau de Mme de Staël avec Mme Récamier, enfin le procès de février 1833 à propos de la phrase du Mémoire sur la captivité de Mme la duchesse de Berry : « Madame, votre fils est mon roi », et l’acquittement qui le suivit.

Chateaubriand et Charles X

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La fin des Mémoires est un des plus beaux passages et la digne conclusion de l’ouvrage par la noblesse, par la hauteur des vues générales qu’il exprime. Arrivé sur le bord de sa tombe, Chateaubriand se retourne, mesure du regard l’espace parcouru, apprécie les changements extraordinaires survenus dans l’histoire du monde depuis la Révolution jusqu’au temps présent. Il n’est pas exagéré de dire que ces pages trop peu connues évoquent à l’esprit les grands noms d’un Bossuet ou d’un Montesquieu. Dans des aperçus d’une admirable élévation morale et d’un caractère souvent prophétique, l’écrivain se place au point de vue de la justice éternelle, au-dessus de l’esprit de parti, au-dessus de son temps même ; d’un regard pénétrant il perce l’avenir, trace à grands traits les caractères nouveaux des sociétés démocratiques et modernes. Nul doute que ces pages n’aient dépassé par leur portée le niveau commun des intelligences au moment où elles parurent ; elles ne furent pas comprises, elles ne pouvaient l’être. Elles empruntent enfin une certaine solennité à l’idée de la mort qui s’avance à grands pas et dont la funèbre image, tant de fois évoquée par l’auteur, clôt dignement ces Mémoires.

D’après Paul Gautier, Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand, Paris, Delagrave