L'écriture chinoise

Explication des formes simples et analyse des formes dérivées

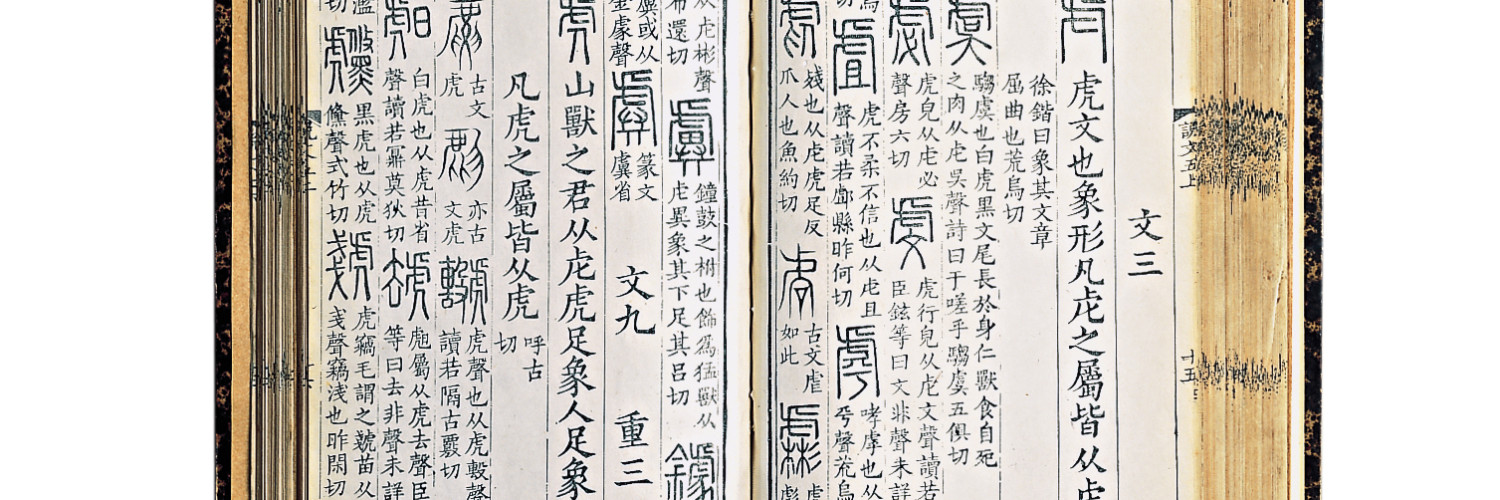

À l’origine d’une abondante littérature, le dictionnaire étymologique de Xu Shen, rédigé vers 100 de notre ère, fut très souvent réédité. Ici est exposée une édition critique établie par le grand bibliophile-éditeur Mao Jin (1599-1659) d’après l’édition de référence de 986 due à Xu Xuan.

Classés selon les 540 « clés » bu, 10 515 caractères, dont 1163 « doublets », sont analysés : pour chaque « clé » écrite en style « petit sceau » sont données la définition puis l’étymologie graphique. Suivent les caractères dérivés issus de cette clé ; leurs définitions, étymologies et prononciations sont présentées en petits caractères sur colonnes doubles.

Sur la page de droite, la clé hu, « les rayures du tigre, image ». Suivent neuf dérivés et trois doublets. La plupart sont des complexes idéophonographiques tels yu, désignant un animal fabuleux, « tigre blanc à rayures noires et longue queue... » ; qian et wen, « la démarche du tigre » ; hu, « rugir ».

La clé suivante, sur la page de gauche, hu, le tigre, « le prince des animaux de la montagne », est une « image » composée des rayures du tigre et des traces de pas. Sous cette clé entrent dix-sept caractères dérivés, dont deux doublets. Tous sont des composés idéophonographiques, à l’exception de biao, agrégat logique formé de hu « le tigre », et « shan, de longs poils » pour désigner les rayures du pelage du tigre, ou l’aspect « tigré ». Redoublé, hu,yan, « la colère du tigre », devient lui-même clé, générant trois caractères.

© Bibliothèque nationale de France

Les plus anciens vestiges de l’écriture chinoise (on les date à partir du 14e siècle avant notre ère) sont des inscriptions oraculaires. Elles témoignent de la relation originelle entre la divination et l’écriture : le devin apposait des tisons incandescents sur la face interne d’un plastron de tortue, puis interprétait les craquelures produites par la chaleur sur la face externe ; il consignait ensuite le résultat de sa divination sur la carapace, à proximité des craquelures. Il utilisait pour cela un système pictographique cohérent, même si les graphies n’en étaient pas encore stabilisées.

À partir du 12e siècle avant notre ère, des inscriptions fondues dans le bronze des vases rituels, portant simple dédicace à l’ancêtre ou relation explicite des circonstances de la fonte de l’objet, permettent de suivre l’évolution de l’écriture : les variantes graphiques pour un même caractère s’y multiplient et l’écriture devient de plus en plus complexe. À la fin du 3e siècle avant notre ère, l’empereur Qin Shihuang (221-210), le « premier empereur », englobant l’écriture dans sa volonté d’unification de la Chine, demande à son ministre Li Si de mettre un terme à la prolifération anarchique des caractères. Li Si établit une liste de 3 000 caractères dont il fixe la forme. Le nombre de caractères toutefois ne va cesser d’augmenter, il dépasse aujourd’hui 50 000 signes, dont 3 à 6 000 d’usage courant ; cette tendance à la prolifération, répondant à un enrichissement permanent du lexique, est rendue possible par la nature même des caractères. Elle explique la grande pérennité de cette écriture.

-

Lien permanent

ark:/12148/mmtgw0rmr39pk