La bibliothèque de Pétrarque et les origines de la Renaissance

Bibliothèque nationale de France

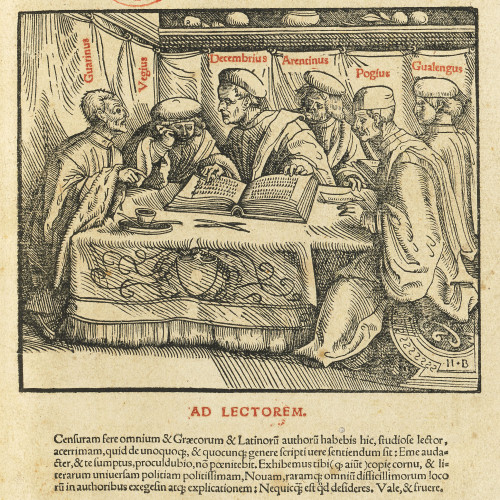

Cornelius Nepos trouvant le livre de Darès

Cornelius Nepos découvre dans une armoire l'Histoire de Troie de Darès le Phrygien.

Bibliothèque nationale de France

La bibliothèque idéale d’un humaniste

Sillonnant l’Europe, « partout étranger », Pétrarque n’était jamais chez lui que dans sa bibliothèque, qui le suivait dans ses pérégrinations. Chaque déplacement supposait de trouver un endroit sûr où ranger ses manuscrits. Le choix des lieux où s’établir et des voyages à entreprendre dépendit ainsi, dans de nombreux cas, du besoin de disposer d’un espace pour les plus fidèles compagnons de sa vie.

Pensant au sommeil éternel, je déteste le lit et n’y vais que par nécessité. [...] Souvent je le quitte pour me réfugier dans la bibliothèque voisine, comme sur un roc.

Refuge et lieu de mémoire, la bibliothèque était aussi un bien précieux, susceptible d’être échangé contre des conditions de vie paisibles et propices à l’écriture. À peine arrivé de Milan à Venise, Pétrarque conclut un accord avec son ami Benintendi Ravagnani, chancelier de la Sérénissime : en échange de ses livres, Venise lui offrira une belle maison et lui versera une rente. La bibliothèque constituée au fil des décennies sera donnée à l'église de San Marco pour former le noyau d’une institution publique. L’accord prévoyait que la collection serait conservée dans son intégralité, en lieu sûr, et qu’elle serait librement consultable par « les hommes de talent et les simples citoyens », dans l’espoir qu’elle soit ultérieurement enrichie de dons jusqu’à devenir « une grande et célèbre bibliothèque, à l’égal de celles de l’Antiquité ». Elle n’échappait donc pas au rêve humaniste de faire revivre l’Antique.

Le projet, toutefois, n’aboutit pas. En 1368, Pétrarque quitta Venise, déçu. Si quelques-uns de ses livres sont peut-être restés là-bas, ils furent peu nombreux, et plus tard détruits ou perdus.

Une éducation dans les livres

Servius dévoile Virgile à trois personnages symbolisant trois poèmes

Servius dévoile Virgile à trois personnages symbolisant les trois poèmes, les Bucoliques (un berger), les Géorgiques (un paysan), l'Énéide (un guerrier).

Ce manuscrit des œuvres de Virgile faisait partie de la bibliothèque du père de Pétraque, qui en était le commanditaire. Il est annoté par Pétrarque.

Gift of Charles Rosenbloom / Bridgeman Images

Gift of Charles Rosenbloom / Bridgeman Images

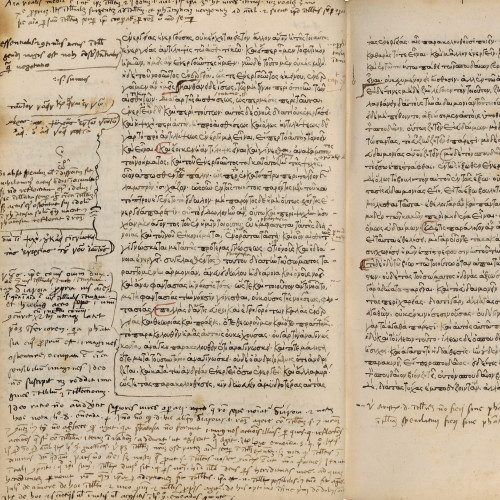

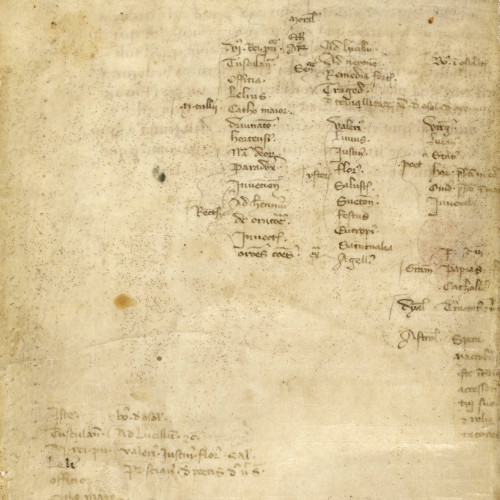

Notes bibliographiques de la main de Pétrarque

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La quête des livres

Pétrarque est en effet l’un des premiers à se lancer dans une vaste chasse aux manuscrits, activité de recherche si caractéristique de l’humanisme de la première Renaissance. Il le fait d’abord pour la bibliothèque pontificale d’Avignon, puis pour lui-même, en sollicitant au besoin son ample réseau de correspondants. Dans une lettre, il demande ainsi au Dominicain Giovanni Anchiseo dell’Incisa de diffuser parmi les membres de son ordre une liste de livres, afin qu’ils soient recherchés « dans les bibliothèques monastiques et les bibliothèques privées des hommes d’étude » en Italie. À quoi il ajoute : « Sache que j’ai adressé la même requête à des amis en Angleterre, en France et en Espagne ».

C’est en explorant au printemps 1333 les monastères de l’Europe du Nord, que Pétrarque s’est mis en quête des témoins anciens de textes inconnus ou oubliés au fil du temps. L’épisode peut-être le plus célèbre de cette histoire est la découverte qu’il fait à Vérone, en mai 1345, de la correspondance de Cicéron, exhumée de la poussière de la bibliothèque capitulaire, que Dante, Lovato Lovati et Alberto Mussato avaient pourtant visitée plus tôt. Sa découverte révèle non seulement un regard d’une acuité sans pareille pour explorer les tablettes et rayonnages des bibliothèques, mais aussi combien cet idéal nouveau d’exhumation de livres et d’ouvrages ensevelis par le temps l’anime. C’est là le rêve de l’humanisme, qui traverse la civilisation des débuts de la Renaissance.

L’organisation du savoir

Pétrarque présente son livre au roi Louis XII

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

[Les grands seigneurs] recherchent à tout prix les livres, les convoitent avec avidité, se jettent dessus et les acquièrent, poussés non pas par l’amour de lettres dont ils ne connaissent rien, mais par celui du gain, cherchant non pas à embellir leur esprit mais à décorer leur cabinet, aspirant à devenir non pas savants mais célèbres, et soucieux non pas de ce que disent les livres, mais de ce qu’ils coûtent.

Pétrarque a conscience de ne pas tomber lui-même sous le coup de ces accusations : sa bibliothèque est certes grande, mais elle repose sur une sélection rigoureuse, qui laisse de côté les ouvrages inutiles (et lourds à déménager) et ne garde que ceux que leur lecture attentive, critique, approfondie et toujours reprise rend vraiment précieux pour l’édification de l’âme. L’étude est pensée par lui comme moralement bénéfique : elle est une forme de vie plus encore qu’un exercice de la raison, une forme de sagesse plus encore que de savoir.

Dans l’esprit de Pétrarque, les livres sont d’abord les témoins de la sagesse des Anciens, que l’humaniste doit faire connaître à ses contemporains afin d’amender le monde présent et le hausser à la hauteur du passé. Ils transmettent aussi de profondes vérités sur ce qu’est l’existence et comment il convient de la mener. Enfin, l’étude philologique des textes est une quête de vérité, qui ouvre à l’exercice critique de la pensée d’où naîtra la science moderne.

Les neuf Muses : Clio, Muse de l’histoire

Modèles pour des tapisseries et des peintures sur verre, ces dessins sont marqués par le renouveau de la culture antique que l’on observe après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. Ils proposent une interprétation poétique des Muses et s’inscrivent dans un courant moderniste : les instruments de musique sont contemporains. Chaque Muse est représentée individuellement, au premier plan, dans un décor naturel essentiellement champêtre. Une devise, dans laquelle est repris le nom de la Muse, accompagne chaque dessin. Ces dessins proposent une illustration de la solidarité étroite entre les Muses et la parole chantée. Les noms des Muses n’apparaissent pas chez Homère, qui recourt à une désignation générique. Quant aux instruments de musique, ils accompagnent plutôt l’aède que la Muse elle-même. Ici Clio, Muse de l’histoire, est portée par un cygne.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Dans ce projet culturel, une bibliothèque riche, cohérente et bien classée, joue un rôle fondamental : pour permettre un repérage rapide des informations et des passages à rapprocher les uns des autres, il est nécessaire que les livres soient facilement accessibles, prêts à l’emploi, immédiatement consultables. Pétrarque est l’un des premiers lecteurs modernes à mettre en œuvre une série de principes que nous pourrions dire bibliothéconomiques : il ordonne ses livres chronologiquement, en notant souvent leur date d’achat ou d’entrée ; il indique leur sujet, qu’il résume parfois, à la fin du volume, en une série de distiques sur le contenu ou l’auteur ; il les décrit matériellement ; il entreprend de les classer par genre littéraire ou selon une division canonique du savoir, qui distingue livres historiques, rhétoriques, philosophiques, scientifiques, etc.

La bibliothèque au cœur de la connaissance

Retable de saint Jérôme

La Vierge et l’Enfant sont représentés apparaissant à entourés d’anges et de saints.

Prédelle : songe et mort de saint Jérôme, le Christ au tombeau entre la Vierge et saint Jean, apparition de saint Jérôme à saint Augustin, apparition de saint Jérôme sauvant Sylvain et faisant décapiter à sa place l’hérétique Sabinianus.

Photo © RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojeda

Photo © RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojeda

En plus de constituer l’espace physique du travail intellectuel, la bibliothèque est aussi son signe moral. Elle est au cœur des relations épistolaires, ce qui en fait un centre de rayonnement de l’humanisme européen. C’est d’elle que partent les demandes de livres adressées aux amis et les centaines de lettres de consolation, de conseil politique, de réflexion sur le temps présent, qui toutes procèdent d’une lecture attentive des grands auteurs du passé. Les manières de lire, les circonstances dans lesquelles la bibliothèque accueille des amis, son ameublement, les conditions matérielles du travail intellectuel, tout cela constitue le cadre vivant dans lequel les idées et les voix des auteurs de l’Antiquité viennent se déposer sur la page du poète humaniste.

Raymond Monet, gardien de bibliothèque

Mon fermier était certes un homme de la campagne, mais il avait plus de soin et de délicatesse qu’un...Lire l'extrait

Dans ses textes, Pétrarque recourt plusieurs fois à la personnification du livre. La bibliothèque devient alors un lieu animé, vivant, parlant : ses livres s’enrichissent d’un caractère humain auquel chacun est sensible. Pour la première fois, les livres sont représentés comme des amis avec qui s’entretenir. S’étant blessé en trébuchant sur un gros volume rangé à l’entrée de sa bibliothèque, Pétrarque demande directement à l’auteur, Cicéron, pourquoi il a voulu lui faire du mal : signe d’une relation directe avec les auteurs, sur un pied d’égalité, et d’une approche plus intime et humaine de leurs œuvres, dans laquelle se défait l’ancien rapport fondé sur le principe d’autorité.

Cette métaphore que reprendra la modernité, celle du dialogue avec les livres, n’était pas inconnue du Moyen Âge, mais Pétrarque lui donne une force nouvelle. Elle est le résultat d’une possession directe des livres, de beaucoup de livres, et d’un dialogue quotidien avec eux. L’intimité avec les textes et leurs auteurs, perçus comme des amis toujours présents, va de pair avec le refus d’accorder au livre une valeur symbolique et oraculaire, et avec le rejet du thème du livre comme image du macrocosme.

Bibliothèque nationale de France

Par ses voyages à la recherche de livres, par sa bibliothèque, par ses échanges et sa correspondance avec ses disciples et élèves, Pétrarque a fondé un réseau de lettrés qui a joué un rôle décisif dans le renouveau culturel de l’Italie et de l’Europe. Au centre de ce réseau se trouvait sa bibliothèque : le lieu physique où la Renaissance européenne vint prendre son origine.

Provenance

Cet article a été publié à l’occasion de l’exposition « L’invention de la Renaissance. L’humaniste, le prince et l’artiste » présentée à la Bibliothèque nationale de France du 20 février au 16 juin 2024.

Lien permanent

ark:/12148/mmv87rzjj86