L’espace chez Proust

Musée Carnavalet

Au Chalet du Château de Madrid, au Bois de Boulogne

Dans l'œuvre proustienne, Paris, ce sont aussi des lieux de plaisir qui témoignent des mœurs d’une société. Il y a les maisons de passe, les lieux interlopes, clandestins, comme ici le parc des Buttes Chaumont où Albertine et Andrée se retrouvent en secret.

Musée Carnavalet

A priori l’espace proustien apparaît fréquemment sous la forme de toponymes, de noms de lieux, dont l’écrivain se plaît à explorer poétiquement les variantes sonores et les variations thématiques. Ainsi la cité balnéaire de Balbec, dont le nom se compose de « syllabes hétéroclites » à la fois normandes (Bolbec dans le Pays de Caux) et orientales (Baalbek au Liban), est fantasmée, d’après des récits qui ont été faits au héros. On l’aperçoit tantôt comme une plage livrée à la tempête, tantôt comme une église gothique de style persan.

Bolbec, seine inférieure

Dans À la recherche du temps perdu, Marcel Proust consacre de nombreux passages à la cité balénaire de Balbec. Son nom rappelle la ville de Bolbec située dans le pays de Caux en Normandie.

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Extérieur nord du temple de Jupiter, Héliopolis (Baalbeck)

Dans À la recherche du temps perdu, Marcel Proust consacre de nombreux passages à la cité balénaire de Balbec. Son nom rappelle la ville antique de Baalbeck en Orient.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Territoire, lieu, pays

A posteriori un point de vue géographique permet de constater que l’espace est divisé en territoires, eux-mêmes composés de lieux particuliers. Un territoire est doté de limites et habité ou fréquenté par une communauté qu’il caractérise peu ou prou dans un espace-temps. C’est ainsi que le roman s’élabore essentiellement à partir des territoires de Combray (l’enfance), Balbec (la jeunesse) et Paris (l’âge adulte). De plus, le récit se soutient par une différence topographique et symbolique correspondant non seulement à une distinction sociale mais aussi à deux mondes qui vont se dissiper et se recomposer : le bourgeois côté de chez Swann vs. l’aristocratique côté de Guermantes.

Un lieu se définit par les rapports qu’entretiennent les êtres qui y vivent et les choses qui le constituent1. La notion peut aussi renvoyer plus spécifiquement à des caractéristiques régionales, lesquelles donnent parfois leurs traits particuliers aux personnages, comme l’accent bavarois de Charlus ou l’aura marine de cette Albertine rencontrée à Balbec et restée pour toujours « la chatoyante actrice de la plage ». On comprend que perçus, et non plus rêvés, les lieux conservent une part d’imaginaire. À la manière d’un géographe, attentif à rechercher les traits objectifs d’un lieu sous le double rapport topographique et humain, Proust parle alors de « pays ». Un « territoire » relève du collectif et du sociétal, un lieu de l’individuel et du relationnel tandis que le pays est une notion charnière (et traditionnelle) qui joue des diverses acceptions du mot lui-même : de l’unité géographique à la caractérisation de ses habitants.

Combray

Maison de Tante Léonie

Entre 1877 et 1880, Marcel Proust passe ses vacances de Pâques et d'été chez sa tante, à Illiers, entre la Beauce et le Perche. Cette maison lui inspirera plus tard le cadre du fameux épisode de la « madeleine ».

© Société des Amis de Marcel Proust

© Société des Amis de Marcel Proust

Entre Beauce et Perche, le territoire de Combray, avec ses paysages de plaines et de rivières, ainsi que ses bourgades portant les signes du passé, représente la France traditionnelle et provinciale de Saint-André-des-Champs. Ce village possède une église monumentale dotée d’un remarquable portail gothique sculpté de rois-chevaliers, de scènes de noces et d’autres encore « relatives à Aristote et à Virgile » autant qu’à l’histoire chrétienne : il symbolise, ainsi, une tradition « à la fois antique et directe », faite pour parler à l’âme d’une simple servante, comme Françoise, aussi bien qu’à l’esprit délié du héros. Celui-ci y décèle les traces quasi romanesques de la francité, allant jusqu’à s’exclamer : « Que cette église était française ! ». On reconnaît, dans ces lignes, quelque chose qui rappelle le « principe spirituel » qu’un penseur comme Renan plaçait à l’origine de la nation, perceptible aussi bien dans des faits historiques que dans l’esthétique ou les rites religieux, .

À Combray, l’identité relève aussi d’une sociabilité faite de rituels. Parmi ceux-ci, il y a les déjeuners du dimanche composés d’aliments divers dus aux hasards de l’approvisionnement du marché de Roussainville-le-Pin, véritable pays, au sens de terroir, dont le héros recherchera « la saveur profonde ». Une métaphore du même ordre caractérise le clocher de l’église Saint-Hilaire qui ressemble, les dimanches de printemps, à une « grande brioche bénie, avec des écailles et des égouttements gommeux de soleil ». Indéniablement, il y a là le signe d’un rapport charnel à l’esprit du lieu.

Balbec

Le territoire normand de Balbec est composé de la station balnéaire proprement dite, qui rappelle à la fois Cabourg et Trouville – villages devenus colonies de bains de mer depuis le Second Empire – et d’une multitude de petites stations côtières et de localités situées dans les terres et reliées entre elles par une ligne de chemin de fer, laquelle appartient à la toute fictive « Compagnie des Tramways du Sud de la Normandie ». Si l’on ajoute que le héros loue, lors de son séjour effectué en 1900, une automobile avec chauffeur afin de pouvoir se promener librement dans la région en compagnie d’Albertine, on se rend compte que l’on a affaire à un espace ouvert. Sociologiquement Balbec et ses environs renvoient à la classe de loisir qui prospère à la Belle Époque avec la mode des bains de mer associée au goût de la bourgeoisie pour l’ostentation.

Affiche artistique pour le Grand Hôtel de Paris

Dans À la Recherche du temps perdu, le territoire normand de Balbec est composé de la station balnéaire proprement dite qui rappelle, à la fois, Cabourg et Trouville - villages devenus colonies de bains de mer depuis le Second Empire - et d’une multitude de petites stations côtières et de localités situées dans les terres

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

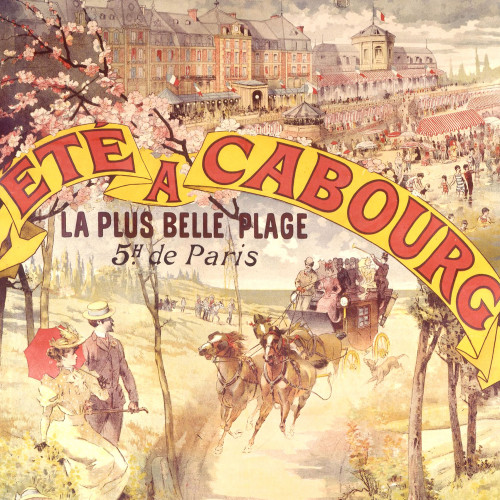

Été à Cabourg, la plus belle plage, 5h de Paris (promenade et diligence)

Dans l'œuvre proustienne, la cité balnéaire de Balbec a certains aspects de Cabourg. Sociologiquement elle renvoie à la classe de loisir qui prospère à la Belle Époque avec la mode des bains de mer associée au goût de la bourgeoisie pour l’ostentation.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

C’est, par ailleurs, à Balbec que Proust a mis en scène les antagonismes sociaux. Plusieurs scènes en témoignent, dont la fameuse description de la salle à manger du Grand-Hôtel de la Plage, comparée à un vaste aquarium « devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l’ombre, s’écrasaient au vitrage ». Et le romancier d’évoquer le « grand soir » qui verrait les spectateurs envahir la salle à manger…

Paris

Enfin le Paris de la Belle Époque constitue le territoire proustien par excellence : dans la capitale se joue une grande partie des actes de la comédie mondaine du roman. Précisons, d’emblée, un point d’importance : au contraire du stéréotype que l’on retrouve dans bien des romans du 19e siècle, la Recherche n’oppose pas la capitale à la province et celle-là n’exerce pas d’attraction particulière sur celle-ci. De plus, l’espace urbain ne donne lieu qu’à des descriptions sommaires, à l’opposé des longs énoncés réalistes que l’on peut lire chez un Balzac ou un Zola. L’important se trouve dans les rapports que l’espace entretient avec les personnages. Ainsi Swann fait preuve d’originalité en habitant, avant son mariage, quai d’Orléans – l’île Saint-Louis, proche de la Halle aux vins, est vers 1880 un quartier déclassé – puis de conformisme en allant s’installer avec Odette dans le 16e arrondissement snob, près du bois de Boulogne.

La promenade aux Champs-Elysées

Dans la Recherche, le quartier des Champs- Élysées est celui du domicile de la famille Swann et le lieu de rencontre de Gilberte et du Narrateur. Proust y situe, plus tard dans le récit, à la charnière des deux tomes du Côté de Guermantes, l’épisode dramatique du malaise de la grand-mère du Narrateur. L’ « allée calme des Champs-Élysées, près de ce massif de laurier » devant lequel il jouait enfant, l’avenue Gabriel et « sa foule de promeneurs », le chalet de nécessité « grillagé de vert » sont le cadre de ce « premier contact avec la mort » de la grand-mère et de la manifestation de la maladie qui l’emportera peu de temps après.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée Carnavalet) / Agence Bulloz

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée Carnavalet) / Agence Bulloz

Comme André Ferré l’a noté dans son ouvrage précurseur (Géographie de Marcel Proust), « Paris a ses côtés comme Combray ». Au côté de chez Swann correspondent le 8e arrondissement, entre autres la rue Montalivet où habitent les Verdurin, ainsi que le 16e, l’arrondissement de la nouvelle bourgeoisie avec ses élégantes qui, dès la fin de la matinée, sillonnent le bois de Boulogne. Le côté de Guermantes, c’est bien sûr le faubourg Saint-Germain, ce quartier rive gauche, à cheval sur les 6e et 7e arrondissements, qui accueille, depuis le 18e siècle, les hôtels particuliers de l’aristocratie française. Mais le Faubourg n’est déjà plus entièrement dans le faubourg puisque l’Hôtel de Guermantes se trouve dans la plaine Monceau, un des lieux de résidence de la bonne société depuis le Second Empire. Après la guerre, le prince de Guermantes désertera la rive gauche pour faire construire un hôtel avenue du Bois, l’actuelle avenue Foch. Autrement dit, la ville de Paris est divisée en sous-territoires qui correspondent à une géographie sociale en pleine évolution dans les premières années du 20e siècle.

Paris, ce sont aussi des lieux de plaisir qui témoignent des mœurs d’une société. Il y a, bien sûr, les maisons de passe, les lieux interlopes, clandestins – ainsi le parc des Buttes Chaumont où Albertine et Andrée se retrouvent en secret – mais aussi des restaurants comme celui de l’île du Bois ou encore les établissements situés sur les boulevards et dotés de cabinets, telle la Maison Dorée sise dans le 9e arrondissement, à l’angle du boulevard des Italiens et de la rue d’Artois (aujourd’hui rue Laffitte), terrain de chasse d’Odette, la demi-mondaine.

Au total, les lieux ne constituent pas une simple toile de fond sur laquelle se déroulerait l’histoire ; ils sont animés d’un génie qui retentit sur celle-ci, et contribuent à l’écrire.

Provenance

Cet article a été conçu dans le cadre de l'exposition Marcel Proust : la fabrique de l'œuvre, présentée à la BnF du 11 octobre 2022 au 22 janvier 2023.

Lien permanent

ark:/12148/mm1crwxwn7pcs