Salammbô en images

Après Madame Bovary, Flaubert choisit pour sujet de son nouveau roman l’imaginaire de l’Orient. Il passe des mois à s’informer, faire des recherches, prendre des notes pour retracer le siège de Carthage au 3e siècle avant J. C. Si l’œuvre est critiquée pour sa véracité historique et archéologique discutable, elle connaît néanmoins un grand succès grâce à la puissance épique du style de Flaubert.

La passion de l’Antiquité et de l’Orient

Après les réalités modernes et occidentales de Madame Bovary, Flaubert décide de consacrer un roman à l’Antiquité et à l’Orient. C’est pour lui l’occasion de renouer avec cet Orient fascinant qu’il avait découvert de 1849 à 1851, en voyage avec Maxime Du Camp : « Je me suis entraîné à écrire de grandes choses somptueuses, des batailles, des sièges, des descriptions du vieil Orient fabuleux », confie-t-il à Louise Colet.

© National Gallery of Art (Washington), Domaine public

Un roman carthaginois

« C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardin d’Hamilcar ». Pour son second roman, Flaubert compose une épopée relatant le siège de Carthage par des mercenaires au 3e siècle avant notre ère. Au cœur des batailles, naît une passion brûlante mais interdite entre Mathô, un mercenaire libyen, et Salammbô, prêtresse carthaginoise et fille du général Hamilcar. Avec ce roman mêlant érudition, cruauté et érotisme, Flaubert surprend et fait jaser tout Paris.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Ressusciter Carthage

Pour la préparation de son roman, Flaubert a réuni une documentation considérable. Au travail d’érudition succède un voyage en Tunisie où, tel un réalisateur, il s’imprègne du site comme décor de son œuvre. Flaubert puise dans ses propres souvenirs d’Orient et dans une imagerie faite de fantasmes personnels et de scènes inspirées des peintres orientalistes. Tout est fondu dans une langue chatoyante, où l'imagination supplée aux manques. Ce mirage poétique n'est pas du goût des archéologues et déclenche une vive polémique dès sa publication.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Polémique avec Froehner et Sainte-Beuve

Flaubert choque les archéologues, autant que les partisans du réalisme dans le roman, par sa prétention à ressusciter Carthage et la vie punique là où les fouilles n’ont livré que peu de certitudes et où les sources écrites sont rares. Pire, il prend des libertés avec les éléments établis. Flaubert réplique aux critiques en citant ses sources, tout en revendiquant le droit de l'écrivain de modifier la réalité pour l'adapter aux besoins de la création littéraire : « J’ai voulu fixer un mirage en appliquant à l’Antiquité les procédés du roman moderne ».

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

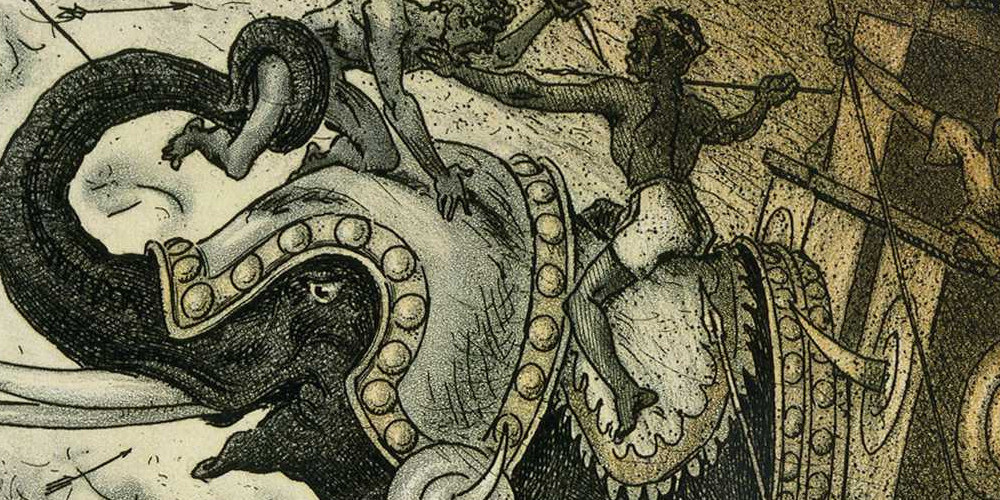

Dieux, batailles et éléphants

Flaubert laisse libre cours à son penchant pour le lyrisme et le grandiose. L’action, et plus précisément les scènes de bataille, dominent la composition. Non sans cruauté, il décrit l.agonie des mercenaires et le lynchage public de Mâtho. La mythologie païenne irise cette fresque orientale, Mâtho incarne le dieu du soleil, Moloch, quand Salammbô incarne la lune, Tanit. Flaubert recherche non pas la nuance psychologique, mais les effets de contraste, l’exacerbation des sens et des couleurs, rivalisant ainsi avec les tableaux de Delacroix.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Salammbômania

La publication de Salammbô fait sensation. En deux jours, 2 000 exemplaires sont vendus. Les caricaturistes s'emparent des personnages et les femmes des costumes pour les bals. Flaubert donne son accord pour une adaptation à l’opéra, mais refuse que le roman soit illustré : « jamais, moi vivant, on ne m'illustrera, parce que la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin ». Ce tohu-bohu médiatique lui ouvre les portes des mondanités parisiennes, il est invité à rejoindre le cercle de Mathilde Bonaparte, cousine de l'empereur.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La mémoire de Carthage

Flaubert dit que « Salammbô : 1) embêtera les bourgeois, c’est-à-dire tout le monde ; 2) révoltera les nerfs et le cœur des personnes sensibles ; 3) irritera les archéologues ; 4) semblera inintelligible aux dames ; 5) me fera passer pour pédéraste et anthropophage. » Le roman choque ses contemporains par sa démesure et sa cruauté. Mais il marque l’histoire littéraire et inspirera de nombreux artistes, de l’illustrateur tchèque art nouveau Mucha au dessinateur de BD Philippe Druillet.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France