Jeanne d'Arc, héroïne nationale

Bibliothèque nationale de France

La Jeanne d'Arc nationnaliste

Pour l'extrême-droite, Jeanne d'Arc, par ses origines terriennes, représente la France ; elle incarne l'unité nationale, l'esprit et la « race gauloise » contre les Juifs, les étrangers, les francs-maçons et la République dreyfusarde. Maurice Barrès, bien que peu convaincu par l'existence de cette « race française », fut cependant un des ardents propagandistes de la Jeanne d'Arc nationaliste : le député de Paris dépose en 1914 une proposition de loi pour instituer une fête nationale en l'honneur de l'héroïne ; en 1920, la fête de Jeanne d'Arc est officialisée. La République s'est réconciliée avec ce personnage qui a été canonisé la même année. Mais dès les années 1930 les ligues d'extrême-droite - antiparlementaires - annexent la « patronne secondaire de la France ». Pour l'Action française et pour Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale, Jeanne d'Arc est vénérée comme l'anti-Marianne. Des trois Jeanne d'Arc mythiques construites au 19e siècle, la patriote de gauche, la sainte catholique et la nationaliste exclusive, c'est essentiellement la dernière qui survit à travers des avatars populistes et passéistes.

Bibliothèque nationale de France

La création d'un mythe

Jeanne d'Arc au théatre

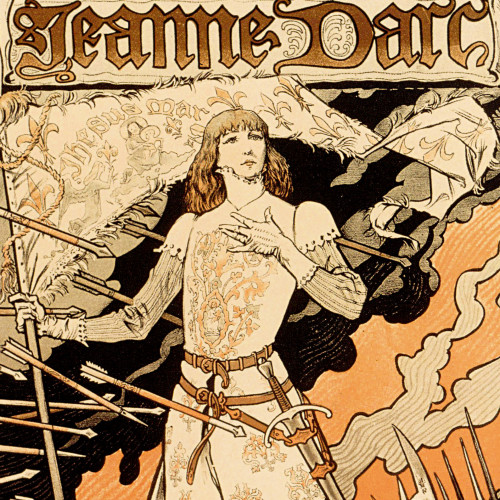

De son drame Jeanne d'Arc publié en 1869, Jules Barbier (1825-1901) tira ensuite un livret pour le spectacle en cinq actes créé le 8 novembre 1873, au théâtre de la Gaîté, avec une musique de Charles Gounod. Remaniée à nouveau en un "drame-légende en trois actes et six tableaux", l'ouvre fut reprise le 3 janvier 1890 au Théâtre de la porte Saint-Martin, avec Sarah Bernhardt dans le rôle de Jeanne. S'identifiant avec passion à l'héroïne, l'actrice ne cédait en rien sur sa propre glorification, ni représentation. Dans l'affiche commandée à Eugène Grasset, le titre de la pièce et son nom ont valeur égale et elle fit refaire une version où l'expression du visage de l'héroïne apparût plus intériorisée. L'artiste a campé une Jeanne qui paraît absorbée et soutenue par une foi mystique telle qu'aucune arme (flèches en pluie, buisson de piques) ne semble pouvoir l'atteindre. Sarah Bernhardt allait à nouveau incarner la Pucelle en décembre 1909, dans son propre théâtre, dans le Procès de Jeanne d'Arc d'Émile Moreau.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Si le personnage de la Pucelle d’Orléans (1412-1431) avait connu une célébrité certaine au 15e siècle, il avait perdu de son importance aux siècles suivants jusqu’à sa redécouverte et la création du mythe de Jeanne d’Arc, dont Michelet fut un des grands initiateurs.

Souvenons-nous toujours, Français, que la patrie chez nous est née du coeur d’une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu’elle a donné pour nous.

Jules Quicherat, élève de Michelet, publie les actes des procès de condamnation et de réhabilitation, entre 1841 et 1849, source essentielle dans la construction d’une Jeanne d’Arc de gauche, abandonnée par le roi, martyrisée par l’Église et dont l’orthographe est démocratisée en « Jeanne Darc » par les historiens républicains. Les catholiques, par la voix de Félix Dupanloup, évêque d’Orléans, lancent un processus de canonisation en 1869 pour concurrencer la « sainte laïque ». Malgré les relations tendues entre la IIIe République et le Vatican à propos de la loi de séparation des Églises et de l’État, il aboutit à la béatification en 1909 et à la canonisation en 1920. Jeanne d’Arc est la grande héroïne nationale du 19e au début du 20e siècle. « Patronne de la France », elle fut l’objet de 780 biographies, entre 1790 et 1990, ainsi que de très nombreuses pièces de théâtre et d’une quarantaine de films. Elle rassembla les Français autant qu’elle les divisa. Enjeu entre la gauche et la droite, entre les anticléricaux et les catholiques, entre les gaullistes et les pétainistes, elle fut progressivement accaparée par la droite nationaliste, d’où son abandon par les progressistes jusqu’à devenir aujourd’hui un personnage essentiellement vénéré par l’extrême droite. Jeanne d’Arc, par son impressionnante plasticité, est emblématique de ce « goût du Moyen Âge » qui caractérise le 19e siècle.

Jeanne d’Arc ou Jeanne Darc ?

Auteurs confessionnels et laïques s’accordent pour considérer Jeanne comme la plus pure figure du panthéon national, surtout à partir des années 1880 où elle incarne le relèvement de la France après les désastres de l’année terrible. Certes, par le nombre élevé de biographies populaires et scolaires qui lui sont consacrées entre 1870 et 1920, l’année de sa canonisation (environ cent cinquante), elle représente le personnage central de l’histoire de France.

La Jeanne d'Arc nationnaliste

Pour l'extrême-droite, Jeanne d'Arc, par ses origines terriennes, représente la France ; elle incarne l'unité nationale, l'esprit et la « race gauloise » contre les Juifs, les étrangers, les francs-maçons et la République dreyfusarde. Maurice Barrès, bien que peu convaincu par l'existence de cette « race française », fut cependant un des ardents propagandistes de la Jeanne d'Arc nationaliste : le député de Paris dépose en 1914 une proposition de loi pour instituer une fête nationale en l'honneur de l'héroïne ; en 1920, la fête de Jeanne d'Arc est officialisée. La République s'est réconciliée avec ce personnage qui a été canonisé la même année. Mais dès les années 1930 les ligues d'extrême-droite - antiparlementaires - annexent la « patronne secondaire de la France ». Pour l'Action française et pour Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale, Jeanne d'Arc est vénérée comme l'anti-Marianne. Des trois Jeanne d'Arc mythiques construites au 19e siècle, la patriote de gauche, la sainte catholique et la nationaliste exclusive, c'est essentiellement la dernière qui survit à travers des avatars populistes et passéistes.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Cependant, en dehors d’un air de famille, que peut-il exister de commun entre la Jeanne Darc laïque – la soeur révoltée de Jacques Bonhomme, lâchement abandonnée par son roi et brûlée par une Église passée au service des Anglais – et la Jeanne d’Arc confessionnelle, humble paysanne dévotement soumise à son souverain et au clergé ? Mieux qu’un long discours, deux gravures suivantes, extraites de deux livres de lecture et de prix, expriment bien les deux mises en scène antagonistes de l’épopée de la bonne Lorraine sous la Troisième République.

Au frontispice du très catholique recueil d’Oscar Havard, Les Femmes illustres de la France, publié à Mame en 1881, l’humble fille des champs apparaît symboliquement agenouillée devant ses maîtres légitimes : le roi, les prélats, les grands féodaux. En revanche, dans le très laïque Livre d’or de la patrie de Louis Mainard, en 1885, Jeanne, incarnation d’une Nation souveraine, serre énergiquement la main de Vercingétorix sur un autel de la Patrie dominé par la Marseillaise de Rude. Une sainte Trinité laïque et démocratique tout droit sortie de Michelet s’oppose ici frontalement à la vision hiérarchique de la société héritée de l’Ancien Régime : ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent…

Le problème des origines et de la finalité de sa mission aggrave encore ces divergences. Là où les laïques proposent des explications embarrassées (« Jeanne crut entendre des voix », « Jeanne entendit la voix de la patrie blessée »), les catholiques martèlent que Jeanne est la clef de voûte d’une histoire providentielle, conséquence directe du pacte conclu entre Dieu et la « Fille aînée de l’Église » au baptême de Clovis à Reims. D’autre part, en suscitant l’intervention miraculeuse de Jeanne, le ciel faisait d’une pierre deux coups : il contribuait à libérer la France de l’occupation anglaise et épargnait également à notre pays la conversion à la Réforme protestante !

Quant à la responsabilité de la mort de l’héroïne, elle est largement conditionnée par les passions politiques et religieuses de la Troisième République. Les manuels laïques soulignent ainsi que Jeanne fut l’innocente victime de clercs dépourvus d’humanité et traîtres à leur patrie. Cauchon, loin d’être un enfant perdu, représente dans toute son horreur la puissance malfaisante de l’Église que les républicains, de Jules Ferry à Émile Combes, combattent sans relâche. Inversement, en pleine affaire Dreyfus, l’avant-propos d’une Vie populaire de Jeanne d’Arc publiée, en 1895, par la vicomtesse de Pitray, fille de la comtesse de Ségur, chez Lefort à Lille, s’en prend aux Juifs et aux francs-maçons et accuse Cauchon d’être un juif converti vendu aux Anglais !

Le culte johannique

L'iconographie héroïque utilise tous les échelons de la représentation : de l'oeuvre d'art à l'utilisation publicitaire, voire au détournement. Emmanuel Frémiet, qui sculpta la Jeanne d'Arc à cheval en bronze doré (1874) commandée par l'État pour la place des Pyramides à Paris, réalisa vers la même époque cette Jeanne en prière. Le motif est connu en plâtre (Salon de 1875, Exposition universelle 1900), en bronze doré, sur socle de marbre, en porcelaine biscuit de Sèvres. Quant aux supports du culte johannique, la typologie en est fertile : tableaux, statues, estampes, assiettes, horloges, almanachs des postes, protège-cahiers, bons points, buvards, images de piété, encriers, heurtoirs, chenets, verres gravés, briquets de poilus.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le culte johannique

L'iconographie héroïque utilise tous les échelons de la représentation : de l'ouvre d'art à l'utilisation publicitaire, voire au détournement. Quant aux supports du culte johannique, la typologie en est fertile : tableaux, statues, estampes, assiettes, horloges, almanachs des postes, protège-cahiers, bons points, buvards, images de piété, encriers, heurtoirs, chenets, verres gravés, briquets de poilus.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France