Les principaux acteurs de la Renaissance carolingienne

Bibliothèque nationale de France

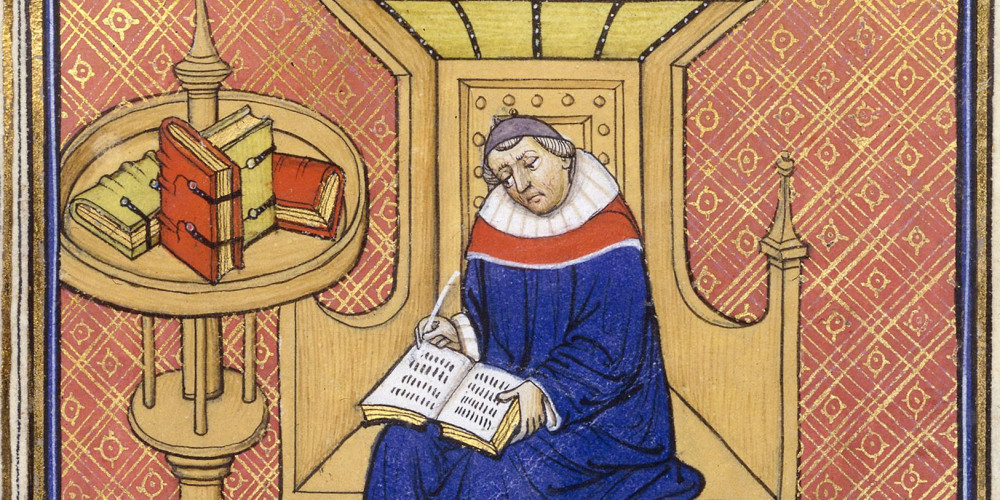

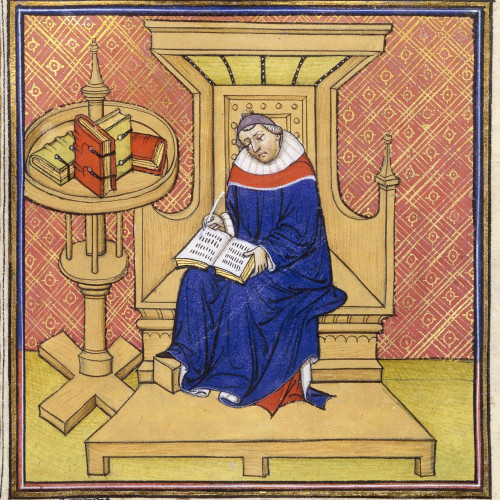

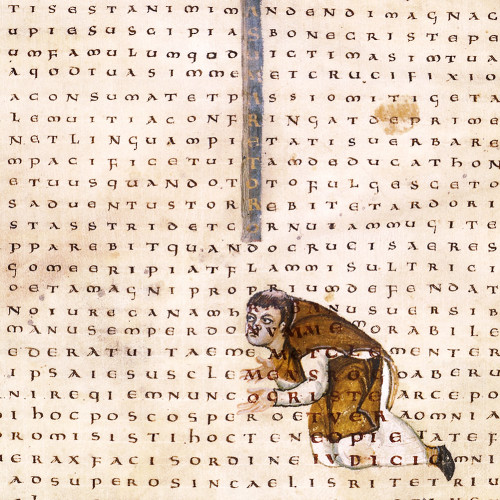

Éginhard écrivant

Éginhard, chapelain de Charlemagne, rédige la vie du glorieux prince

Né vers 770 dans la vallée du Main, Éginhard (vers 770-840) reçoit une formation littéraire à Fulda, puis à l’école du Palais de Charlemagne, où il fréquente de nombreux savants, dont Alcuin. Après le départ de ce dernier pour Saint-Martin de Tours, Éginhard est nommé par le souverain à la tête des bâtiments royaux et reçoit diverses missions diplomatiques. Sous le règne de Louis le Pieux, il est chargé de l’éducation de Lothaire. Il fonde plusieurs abbayes, en particulier Seligenstadt où il se retire dès 830. C’est là qu’il compose la Vita Karoli Magni imperatoris, texte qui rencontrera un grand succès au Moyen Âge. Influencé par la Vie d’Auguste de Suétone, il brosse un vivant portrait de Charlemagne, tout en insistant sur la synthèse opérée par ce dernier entre l’idéal antique et celui de chef de la Chrétienté. Pour relater ses hauts faits, il s’appuie sur ses propres souvenirs, ainsi que sur les annales royales, bien que ces documents soient parfois traités avec désinvolture.

Bibliothèque nationale de France

Adalhard de Corbie (v. 751-826)

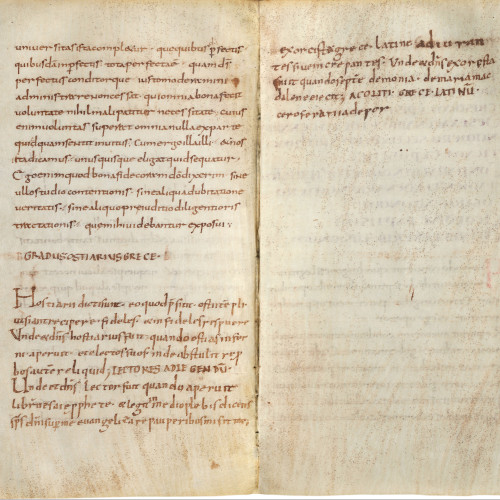

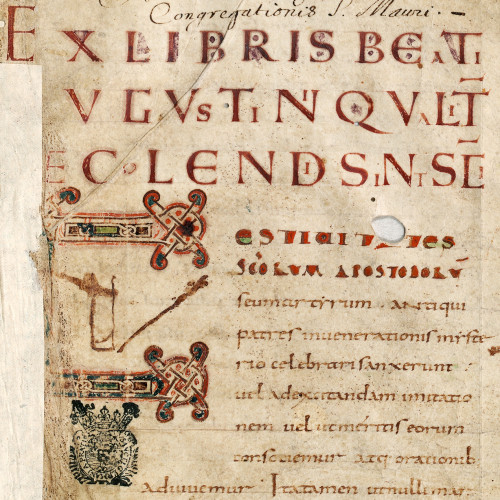

Frontispice et incipit avec initiale E ornée

Le format inhabituel du volume et la fameuse écriture « a-b » utilisée pour sa copie rattachent ce recueil à l’un des plus anciens groupes de manuscrits copiés pour Corbie. Caractéristique de l’art mérovingien, la page frontispice, où le titre s’inscrit sous une double arcature, donne un bon exemple de l’illustration des livres avant 800.

L’écriture « a-b » de Corbie (fin du 8e-début du 9e siècle) est l’une des écritures les plus remarquables de l’époque carolingienne. Non dénuée d’archaïsme, cette calligraphie associe l’écriture mérovingienne et la tradition irlandaise ; elle est caractérisée par un a formé d’un i et d’un c accolés, et d’un b dont la haste est munie d’une petite barre horizontale qui entre en ligature avec la lettre suivante. Avec l’écriture de Maurdramne, elle participe à l’effort de clarté et d’harmonie qui aboutira à la minuscule caroline. Elle pourrait être le propre du monastère féminin de l’abbaye de Corbie.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Agobard de Lyon (v. 769-840)

Originaire de Septimanie, Agobard arrive vers la fin du 8e siècle à Lyon, où il devient le plus proche collaborateur de l’évêque Leidrat. À la mort de ce dernier, en 816, il reçoit l’évêché de Lyon. Son engagement aux côtés de Lothaire dans la querelle qui oppose le prince à son père Louis le Pieux lui vaut d’être déposé au synode de Thionville (835), mais il retrouve son siège trois ans plus tard. Centrée autour du thème augustinien de l’unité de la société chrétienne, son abondante œuvre littéraire reflète ses prises de position doctrinales dans les controverses théologiques. Il est l’auteur de nombreux traités contre l’adoptianisme de Félix d’Urgel, le statut des juifs de Lyon, le culte des images et les innovations liturgiques introduites dans le diocèse de Lyon par Amalaire de Metz, qui l’a remplacé sur le siège épiscopal de Lyon après sa déposition.

Alcuin (v. 735-804)

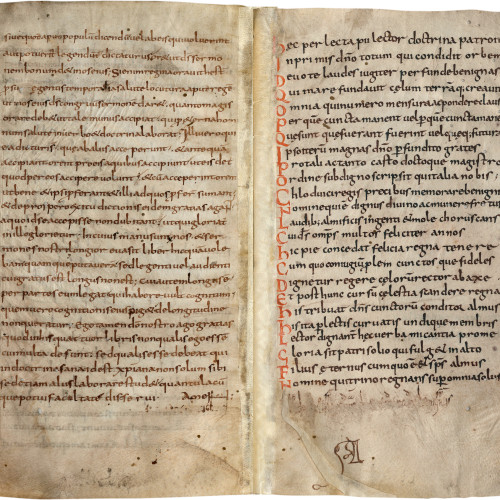

Lettres d'Alcuin

Ce recueil contient quelques lettres d'Alcuin, l'un des conseillers préférés de Charlemagne. C'est un bon exemple de la première écriture caroline née à Corbie sous l'abbé Maurdramne, avec ses a ouverts, ses nombreuses ligatures rt, st, et et ra. La partie consacrée à Alcuin est très soignée, avec une alternance de violet et de rouge pour le titre, la table en onciale et les premières capitales, qu'on ne retrouve pas dans le reste du manuscrit.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Amalaire de Metz (v. 775-850)

Né vers 775 dans la région de Metz, Amalaire séjourne à Tours où il devient l’élève d’Alcuin. Il est nommé archevêque de Trêves aux alentours de 811. En 813, il accompagne Charlemagne à Constantinople, où il apprend à connaître les rites orientaux. Il écrira une relation pleine d’humour de ce voyage dans les Versus marini. Devenu en 835-838 évêque de Lyon, il participe au synode de Quierzy, où il s’oppose à Florus et à Agobard de Lyon. Amalaire est connu pour ses écrits liturgiques et surtout pour son Liber officialis, sorte de manuel publié en 823 dans lequel il propose une interprétation allégorique de la liturgie. Il joue par ailleurs un rôle important dans la réforme religieuse entamée sous Pépin le Bref, composant notamment un antiphonaire pour l’église de Metz.

Angilbert (v. 745-814)

Dédicace à Louis le Pieux

Commandé pour Louis le Pieux par l’abbé de Saint-Riquier Angilbert, ce traité répond à l’intérêt du futur empereur pour les œuvres de saint Augustin, et témoigne du travail d’édition de qualité destinée à l’étude, que Charlemagne avait appelé de ses vœux dès 789. Le poème de dédicace d’Angilbert, avec les mots Chlodouici regis precibus memorare benignis y est copié, dans une belle écriture caroline, en regard de la fin du texte. Louis le Pieux a dû être très sensible au cadeau de celui qui était un ami et un conseiller fidèle, mais aussi son beau-frère.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Angilram (8e siècle)

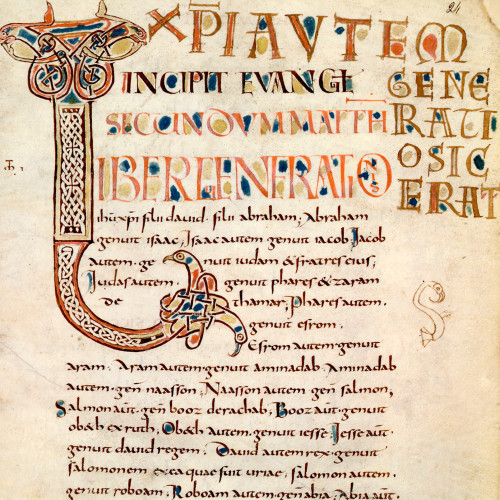

Tables des Canons et grande initiale

Sobrement illustré de tables de concordances et d’une grande initiale de style insulaire marquant le début de l’Évangile de Matthieu, ce manuscrit porte les traces de son utilisation comme évangéliaire. Il est un bon exemple de la production courante messine et des besoins du clergé local. La table des Canons rehausse ici de lignes polychromes et d’un semis végétal régulier la triple arcature montée sur de hautes colonnes. L’influence insulaire se relève dans la structure géométrique et dépouillée de ces tables de Canons.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Benoît d’Aniane (750-821)

En tant qu’abbé réformateur de l’ordre bénédictin, Benoît d’Aniane occupe une place importante dans l’histoire du monachisme. Issu de l’aristocratie wisigothique implantée en Narbonnaise, il est élevé à la cour de Pépin le Bref et de Charlemagne mais en 774, il abandonne ses fonctions civiles pour se retirer au monastère de Saint-Seine près de Dijon où il exerce d’abord la charge de cellérier. À la mort de l’abbé, Benoît est désigné pour lui succéder, mais il refuse de crainte de ne pouvoir imposer aux moines une observance rigoureuse. En 779, il regagne l’Aquitaine pour y fonder une cellule monastique au bord de l’Aniane où il mène une vie ascétique avant de découvrir les vertus de la règle de Benoît de Nursie. Vers 814, Louis le Pieux le nomme Supérieur général des monastères de l’empire et deux ans plus tard le charge de réformer ces derniers suivant la règle bénédictine. Les synodes d’Aix-la-Chapelle (816, 817 et 818-819) et une série de capitulaires impériaux lui permettent de mener à bien cette politique unificatrice qui impose aux clercs de choisir entre deux modèles, bénédictin ou canonial. Son œuvre littéraire se partage en deux volets : écrits théoriques ou pratiques sur la vie monastique et la liturgie et écrits dogmatiques dénonçant l’adoptianisme espagnol.

Chrodegang (v. 715-766)

Originaire comme les Pippinides de l’ « Hasbengau », le pays de Liège, et membre d’une famille de l’aristocratie franque, Chrodegang fait carrière à la cour de Charles Martel, puis devient évêque de Metz en 741 ou 742. Au moment de la prise de pouvoir de Pépin en 747, il est considéré comme le chef de l’épiscopat franc. En 753, il est envoyé à Rome en ambassade auprès du pape Étienne II et reçoit le pallium l’année suivante. Considéré comme le successeur de Boniface, il prend la tête du mouvement réformateur de l’épiscopat franc et exerce une influence prépondérante aux synodes de Ver (755), Compiègne (757) et Attigny (762), tout en montrant un fort attachement au monachisme, comme l’atteste notamment son privilège pour l’abbaye de Gorze, fondée en 748. Faisant de Metz le centre du renouveau liturgique, il entreprend d’en réformer le clergé, élaborant à son intention entre 751 et 755 sa fameuse Règle des chanoines, qui rencontre un franc succès et sert de fondement aux règles canoniales postérieures. Il introduit à Metz divers usages romains concernant la lecture des textes liturgiques.

Claude de Turin (?-827)

Originaire d’Espagne, Claude arrive à Lyon vers 800, probablement en compagnie de Félix d’Urgel, exilé pour ses positions adoptianistes. Il se forme d’abord aux écoles de Lyon où il reçoit de Leidrat une initiation aux études bibliques, puis remplit la fonction de chapelain à la cour de Louis, alors roi d’Aquitaine. L’empereur le nomme évêque de Turin aux alentours de 817-818. Relançant la querelle autour du statut des images en Occident, il se fait remarquer par ses prises de position iconoclastes contre les images ornant les églises (croix y comprises), le culte des saints et les pélerinages, idées qu’il défend dans son Apologeticum adversus Theutmirum abbatem. Parallèlement, il mène une réflexion exégétique inspirée de la philosophie de saint Augustin et rédige plusieurs commentaires, parmi lesquels une Expositio super Matthaeum, seul écrit qui semble avoir eu quelque influence.

Dhuoda (IXe s.)

Aristocrate austrasienne et femme de lettres, Dhuoda épouse en 824 le comte Bernard de Septimanie, cousin germain de Charlemagne. Nous ne connaissons d’elle que son Liber manualis, un manuel d’éducation qu’elle compose entre 841 et 843 pour son fils aîné Guillaume, lorsque celui-ci entre au service de Charles le Chauve. Parfois considéré comme un testament spirituel, cet ouvrage se présente comme un manuel de vie chrétienne, en vers et en prose. Son auteur y explique les devoirs envers Dieu, envers les grands, ses proches et soi-même. Il offre un précieux témoignage sur la vie intérieure et sur la culture d’une femme de l’aristocratie dans le midi de la France.

Drogon (801-855)

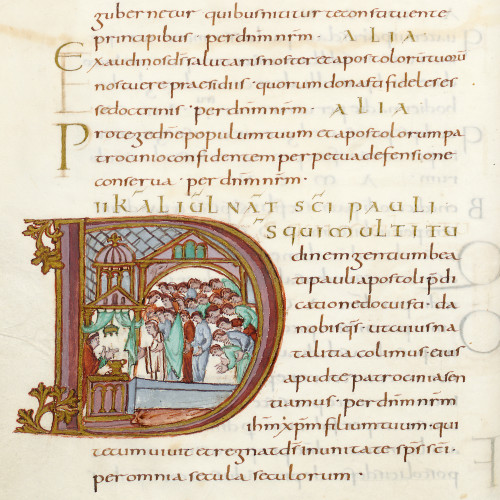

Eucharistie

Cette scène liturgique est une version plus élaborée que celle figurant au feuillet 14v : sous un somptueux cadre architectural évoquant l'intérieur d'une église, un prêtre procède à la Consécration des Saintes Espèces conservées dans un calice posé sur l'autel, au-dessus duquel pend une couronne votive. Derrière la clôture du chœur, les membres du clergé et les fidèles se prosternent en signe de recueillement.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Ebbon (775-851)

Frère de lait et bibliothécaire de Louis le Pieux, Ebbon monte sur le siège archiépiscopal de Reims en 816. À Reims, il déploie une activité réformatrice considérable, réorganisant le temporel, réglant la vie du chapitre, entreprenant la construction d’une nouvelle cathédrale et encourageant la production de manuscrits dans les monastères environnants. En 822, le pape le nomme légat pour les pays du Nord. S’étant entremis dans la querelle qui opposait Louis le Pieux à Lothaire, Ebbon est déposé et relégué à Fulda, sur décision de l’assemblée de Thionville (835). À la mort de Louis le Pieux, il retrouve un temps sa charge, pour être finalement destitué en 841 par Charles le Chauve. Réfugié alors auprès de Louis le Germanique, il obtient le siège de Hildesheim où il meurt en 851.

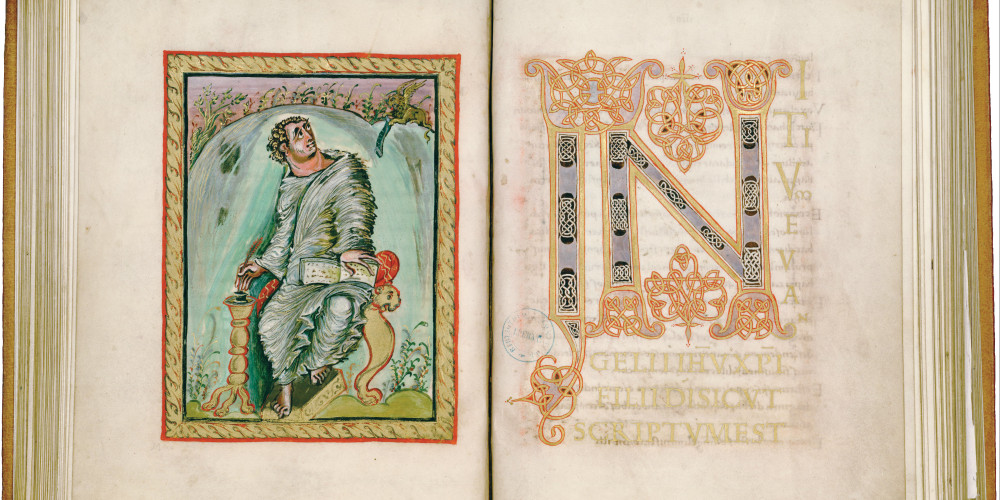

Évangiles d'Ebbon

Copié à l’instigation de l’archevêque de Reims, Ebbon, frère de lait et bibliothécaire de Louis le Pieux, ce manuscrit de très grand luxe renferme douze tables de canons ornées et les portraits des quatre évangélistes, placés en regard des pages d’incipit ouvrant chaque Évangile. Dessiné dans un style nerveux et vibrant aux accents expressionnistes, Saint Marc semble ici pris d’une exaltation frénétique à la vue de son symbole qui lui transmet la Parole divine. D’une facture remarquable, ces Évangiles ouvrent l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire de l’enluminure à l’époque carolingienne.

Bibliothèque municipale d'Épernay

|

Bibliothèque municipale d'Épernay

Éginhard (v. 770-840)

Éginhard écrivant

Éginhard, chapelain de Charlemagne, rédige la vie du glorieux prince

Né vers 770 dans la vallée du Main, Éginhard (vers 770-840) reçoit une formation littéraire à Fulda, puis à l’école du Palais de Charlemagne, où il fréquente de nombreux savants, dont Alcuin. Après le départ de ce dernier pour Saint-Martin de Tours, Éginhard est nommé par le souverain à la tête des bâtiments royaux et reçoit diverses missions diplomatiques. Sous le règne de Louis le Pieux, il est chargé de l’éducation de Lothaire. Il fonde plusieurs abbayes, en particulier Seligenstadt où il se retire dès 830. C’est là qu’il compose la Vita Karoli Magni imperatoris, texte qui rencontrera un grand succès au Moyen Âge. Influencé par la Vie d’Auguste de Suétone, il brosse un vivant portrait de Charlemagne, tout en insistant sur la synthèse opérée par ce dernier entre l’idéal antique et celui de chef de la Chrétienté. Pour relater ses hauts faits, il s’appuie sur ses propres souvenirs, ainsi que sur les annales royales, bien que ces documents soient parfois traités avec désinvolture.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Florus de Lyon (fin 8e siècle-v. 860)

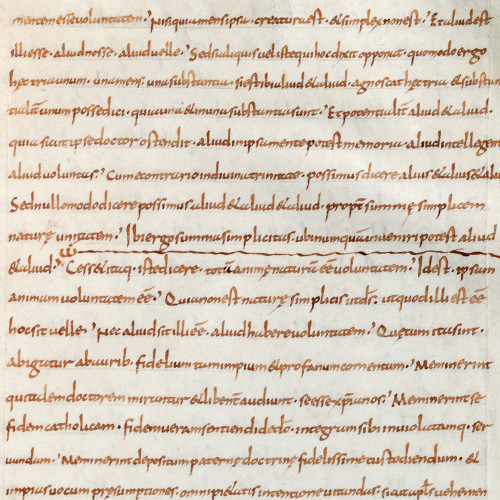

Traité contre Scot Erigéne

Théologien, liturgiste et poète, membre influant de l’église lyonnaise et possesseur d’une riche bibliothèque, Florus de Lyon est l’un des très rares auteurs carolingiens dont des œuvres autographes nous sont parvenues. Plusieurs de ses œuvres sont des recueils de citations, conçus pour faire avancer la réforme des études bibliques et patristiques ; le principal intérêt de ces florilèges réside dans le témoignage concret qu’ils apportent sur l’état de la transmission des œuvres des Pères de l’Eglise à l’époque carolingienne.

Répondant à la querelle sur la prédestination suscitée par Hincmar de Reims et Pardulfe de Laon, ce traité comporte des additions et des corrections de la main de Florus, qui nous éclairent sur sa méthode de travail : il choisit les citations bibliques ou patristiques, puis les assemble en les transformant subtilement pour en faire une suite harmonieuse et personnelle. Il s’agit d’un manuscrit de travail, très soigneusement copié et annoté, mais ne comportant aucune décoration : seules les rubriques sont écrites à l’aide d’une encre rouge orangé caractéristique de l’époque carolingienne.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Fridugise (seconde moitié du 8e siècle-834)

Formé à York, il suit l’enseignement d’Alcuin. En 782, il accompagne son maître à la cour de Charlemagne, puis lui succède à la tête de l’abbaye de Saint-Martin de Tours. De 819 à 832, il exerce la charge de chancelier de Louis le Pieux. Érudit, il a laissé une vaste œuvre philosophique et théologique. Il est entre autres l’auteur de l’Epistola de nihilo et tenebris, un traité de théologie discutant l’œuvre d’Agobard, et du De substantia nihili et tenebrarum, son ouvrage le plus célèbre dans lequel il s’interroge sur la signification du rien, une question qui faisait alors l’objet de débats au sein de la société palatine.

Gottschalk d’Orbais (807-867/869)

Fils d’un comte saxon, il est offert comme oblat à l’abbaye de Fulda alors gouvernée par Raban Maur. Contraint de manière illégale à la tonsure par ce dernier, il proteste contre ses vœux dans le traité De oblatione puerorum adressé au synode de Mayence (829). Il obtient gain de cause, mais Raban Maur fait appel de sa décision et l’emporte. Gottschalk reste donc à Fulda, avant d’être envoyé à Corbie puis Orbais où il reçoit les ordres. C’est dans ce monastère qu’il vit plusieurs années en tant que moine et maître de l’école claustrale. Il y étudie la littérature patristique, et surtout saint Augustin dont il acquiert une grande connaissance. Mais il finit par s’échapper d’Orbais pour gagner Vérone, où il prône la double prédestination au bien et au mal jusqu’à son expulsion par Eberhard de Frioul. Il rentre en Germanie, où ses thèses hérétiques sont condamnées à deux reprises, en 848, puis en 849 au synode de Quierzy, et réfutées par nombre de théologiens contemporains, Hincmar en tête. La querelle se poursuit jusque dans les années 860, tandis que Gottschalk est retenu prisonnier par Hincmar au monastère d’Hautvillers, où il finit ses jours. Son œuvre se compose d’écrits théologiques et grammaticaux, de poèmes et de lettres.

Haymon d’Auxerre (?-865/866)

D’après les maigres renseignements biographiques dont nous disposons, nous savons qu’Haymon a exercé la fonction de maître à Saint-Germain d’Auxerre, où Heiric fut son disciple. Fondateur de la célèbre école d’Auxerre, il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands exégètes de son temps. S’appuyant sur les écrits des Pères de l’Église, il s’intéresse en particulier aux Chaînes sur les Petits Prophètes, au Cantique des Cantiques, aux Épîtres de saint Paul et à l’Apocalypse. Souvent attribués à tort à Haymon d’Halberstadt, ses écrits auront une grande influence au Moyen Âge, car ils proposent une synthèse des grands commentaires patristiques, tout en préfigurant la scolastique.

Heiric d’Auxerre (841-v. 876)

Formé auprès de Loup à Ferrières puis d’Haymon à Auxerre, ce savant enseigne à l’abbaye Saint Germain d’Auxerre jusqu’aux alentours de 876. Nous lui devons divers collectanea et gloses sur des auteurs antiques, comme Valère Maxime, Suétone, Pétrone, Juvénal, Perse et Prudence. Il collabore également à l’homéliaire d’Auxerre et rédige à la demande de Lothaire, fils de Charles le Chauve, une Vita sancti Germani, son œuvre la plus personnelle.

Hilduin de Saint-Denis (775-840/844)

Grande initiale F ornée pour la préface Festivitates

De tous les martyrologes qui ont été élaborés au Moyen Âge, celui d'Usuard est l'un des plus répandus. Moine à Saint-Germain-des-Prés, celui-ci achève vers 865 la rédaction de ce catalogue où sont inscrits tous les noms des saints et des martyrs honorés par l'Église, accompagnés d'éloges historiques. Ce manuscrit est le plus ancien témoin de l'œuvre d'Usuard, qui propose une version fortement remaniée et abrégée de celles de ses prédécesseurs. Si l'ouvrage comprend un très grand nombre d'éloges des saints, les notices, en effet, sont nettement plus concises, son auteur s'efforçant d'en alléger le contenu et de faire du martyrologe un ouvrage pratique à consulter.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Hincmar (v. 806-882)

Mention des copistes

L’écriture caroline s’impose en quelques années, aussi bien dans les textes sacrés que dans les textes profanes, car elle économise à la fois le parchemin et le travail du copiste. Avec elle s’élaborent de nouvelles pratiques qui professionnalisent l’activité des copistes et concourent à une augmentation spectaculaire de la production des manuscrits.

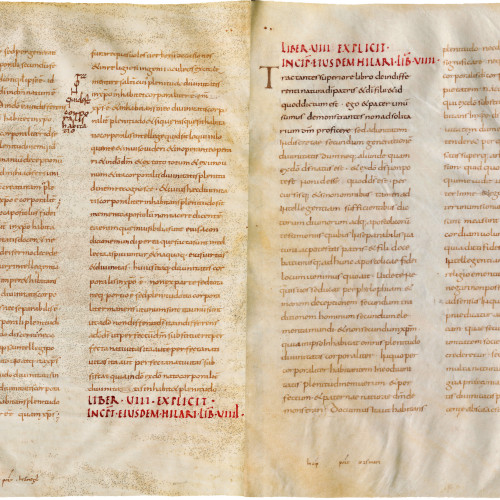

Œuvre de longue haleine, la réalisation d’un manuscrit enluminé se déroule en plusieurs étapes, la première consistant en la copie du texte proprement dit. Souvent, pour aller plus vite, celle-ci est confiée à plusieurs scribes différents qui se partagent les cahiers de l’exemplaire à transcrire. Certains manuscrits carolingiens ont conservé des traces de cette répartition du travail. Ici, les mentions « finit portio Hrannegil » et « incipit portio Iozsmari » montrent comment les copistes se partagent la tâche dans les scriptoria. Deux scribes différents se sont partagé les cahiers, sans doute le chef d’atelier et son second, dont les deux mains se retrouveront dans d’autres manuscrits. Les premières lignes de chaque contribution sont écrites d’une même main ferme et élégante, peut-être celle du chef d’atelier, qui voulait sans doute donner un modèle de calligraphie à chacun des copistes.

Copié pour l’archevêque de Reims Hincmar sur un exemplaire emprunté à l’abbaye de Saint-Denis, le traité de saint Hilaire témoigne de l’intérêt que portent les théologiens carolingiens à la question de la Trinité et de la vitalité des échanges entre les différents foyers de création.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Hucbald de Saint-Amand (v. 840-930)

Élève d’Heiric d’Auxerre et de son oncle Milon de Saint-Amand, il séjourne comme moine à l’abbaye de Saint-Amand dont il prend la direction de l’école à la mort de Milon en 872. Il enseigne également un temps à Reims, sollicité par l’archevêque pour réorganiser les écoles de la ville. Considéré comme l’un des derniers représentants de la culture carolingienne, il est l’auteur d’une œuvre riche et variée. Nous lui devons un important traité de musique intitulé De harmonica institutione, qui a contribué à vulgariser les idées de Marcianus Capella et de Boèce, ainsi que le célèbre Éloge de la calvitie dédié à Charles le Chauve, dont les 136 hexamètres commencent tous par la lettre C, initiale de « calvitie ». Il est également computiste et hagiographe.

Jean Scot Érigène (v. 810-877)

La vie de cet Irlandais venu à la cour de Charles le Chauve en 847 demeure mal connue. Nous savons seulement qu’il enseigne les arts libéraux à l’école palatine et prend part à la controverse sur la prédestination lancée par Gottschalk d’Orbais, auquel il répond par un traité, De divina praedestinatione. Considéré comme le premier grand philosophe médiéval, sa connaissance du grec lui permet de traduire de nombreux ouvrages. Vers 858, Charles le Chauve lui commande une nouvelle traduction de la Hiérarchie céleste du Pseudo-Denys l’Aéropagite. Il est également l’auteur de commentaires de Martianus Capella, qui seront intégrés dans le cursus scolaire. Métaphysicien imprégné de philosophie néoplatonicienne, il rédige vers 862-866 le Periphyseon ou De divisione naturae, son œuvre majeure. Celle-ci se présente sous forme d’un dialogue dans lequel Érigène explique le rapport entre les créatures et Dieu et entre unité et pluralité, s’efforçant d’harmoniser les conceptions néoplatoniciennes et chrétiennes pour élaborer un système philosophique et théologique. Novatrices pour l’époque, ses théories annoncent la querelle des universaux au 8e siècle.

Jonas d’Orléans (av. 780-843)

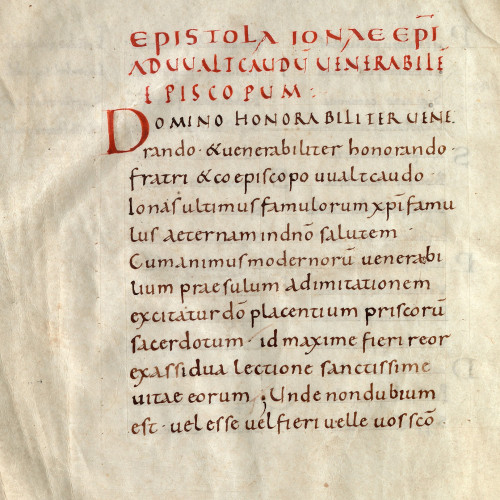

Écriture caroline de Reims

Dans le scriptorium de Reims fondé par l’archevêque Hincmar, on pratique une écriture au petit module régulier et ferme : l’écriture rémoise permet de réduire une page en onciale à une seule colonne en caroline. Malgré l’absence totale de ponctuation, habituelle aux 5e-6e siècles, les copistes carolingiens comprennent la signification des espaces blancs de leur modèle. Ils ajoutent leur système de ponctuation, point et virgule, mais font quelques erreurs, dues à l’absence d’intervalle entre les mots et sans doute à une connaissance imparfaite du latin.

Ce petit traité hagiographique, dont l’écriture régulière et de grand format est caractéristique de la production rémoise du milieu du 9e siècle, porte l’ex dono d’Hincmar à l’abbaye de Saint-Remi de Reims, « Hincmarus archiepiscopus dedit sancto Remigio », inscrit en capitale.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Loup de Ferrières (805-862)

Mappemondes de Macrobe

Reproduisant aussi bien les textes religieux que les classiques de l’Antiquité, les copistes carolingiens fournissent à leurs contemporains les lectures nécessaires à l’enracinement du christianisme, mais aussi les bases de l’enseignement et le matériel indispensable aux intellectuels pour leur propre réflexion.

Cet exposé des théories platoniciennes sur les phénomènes célestes et terrestres a été introduit pour la première fois en France par Loup de Ferrières (795-863), grand lettré souvent considéré comme le précurseur des humanistes de la Renaissance. Cet exemplaire lui a appartenu, comme en témoignent les ajouts et corrections de sa main. Sous l’un des passages réécrits par Loup de Ferrières, une mappemonde représente l’Orient et l’Occident enserrés par les deux bras circulaires de l’Océan.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Nithard (9e siècle)

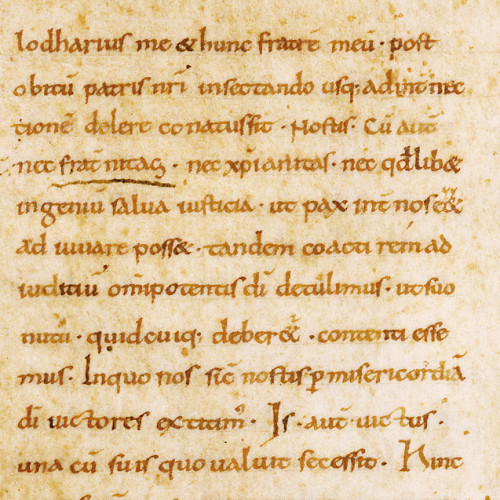

Serments de Strasbourg

Petit-fils de Charlemagne, Nithard a pris part aux côtés de Charles le Chauve à la lutte dynastique qui se déroule après 840 entre les fils de Louis le Pieux. Dans ce manuscrit modeste, sans décoration, dont le texte est simplement ponctué d'initiales ornées à la plume, il rapporte le fameux épisode des Serments de Strasbourg qui, prononcés en tudesque et en roman le 14 février 842, apaisent pour un temps la rivalité fratricide entre Louis le Germanique et Charles le Chauve.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Paschase Radbert (v. 790-860)

Né vers 790, Paschase Radbert reçoit son éducation auprès des moniales de Sainte-Marie de Soissons, puis entre comme moine à Corbie. Il y devient professeur puis abbé en 843 ou 844, mais démissionne de ses fonctions dès 849. En 826, il rédige une biographie d’Adalhard, abbé de Corbie, où il raconte la fondation de Corvey à laquelle il a participé quatre ans auparavant, puis une autre de son successeur Wala, l’Epitaphium Arsenii, où il fait allusion aux événements contemporains, prenant parti contre l’impératrice Judith et Bernard de Septimanie. Exégète et théologien, il s’illustre par deux ouvrages, un volumineux commentaire de saint Matthieu inspiré des Pères de l’Église et un traité sur l’Eucharistie, De corpore et sanguine Domini, dans lequel il défend le dogme de la transsubstantiation, contre Ratramne de Corbie.

Paul Diacre (dit Warnefried) (720/730-v. 799)

Né à Cividale dans une ancienne famille lombarde, Paul Diacre arrive à la cour du roi des Lombards à Pavie, où il entreprend des études de théologie et devient chancelier du roi Didier. Il entre au monastère du Mont-Cassin avant 774, car il est déjà moine lors de sa rencontre avec Charlemagne. C’est là qu’il écrit son Historia romana. En 782, Charlemagne le remarque, alors que Paul est venu à la cour s’occuper de la libération de son frère Arechis, détenu depuis la prise du royaume lombard par le roi franc, et le retient auprès de lui. Paul Diacre y reste plusieurs années. De passage à Metz vers 783, il rédige à la demande de l’évêque Angilram les Gesta episcopum Mettensium, dans lesquelles il retrace l’histoire des évêques de Metz depuis les origines, et écrit l’épitaphe d’Hildegarde, seconde femme légitime de Charlemagne. Rentré au Mont-Cassin en 786-787, il reste en contact avec la cour. Dans deux lettres adressées à l’empereur, il annonce un commentaire de la règle de saint Benoît aujourd’hui perdu, puis l’envoi pour la bibliothèque impériale d’un résumé du lexicon du grammairien Festus, attestant ainsi de la nature de ses relations avec le souverain. Il rédige aussi pour l’empereur son fameux homéliaire. Dans les dernières années de sa vie, il continue d’écrire son œuvre principale, l’Historia Longobardorum, témoignage poignant de son statut ambigu de moine et de Lombard, et de sa tristesse devant le sort de son peuple.

Paulin d’Aquilée (av. 750-802)

D’origine lombarde, il rejoint la France à la demande de Charlemagne et devient vers 776 professeur de grammaire à la cour. En 787, il est placé par le souverain sur le siège métropolitain d’Aquilée. Cependant, il s’éloigne à plusieurs reprises de son diocèse, pour accompagner les armées en campagne, évangéliser les peuples, notamment en Carinthie et en Styrie, et participer aux conciles de Rastibonne en 791-792 et de Cividale en 796-797 où il contribue à faire adopter le Filioque. Son œuvre d’écrivain est entièrement consacrée à des sujets théologiques et spirituels. Il réfute les théories adoptianistes dans deux traités, le Sacrosyllabus contra Elipandum et le Contra Felicem, et écrit pour le marquis Éric de Frioul le Liber exhortationis, sorte de miroir des princes brossant le portrait idéal du soldat chrétien. Nous avons également conservé de lui divers poèmes, chants et hymnes.

Pierre de Pise (v. 744-799 ? )

Diacre à Pise, il fut un grammairien célèbre en son temps. Il enseigne d’abord à Pavie, puis rejoint la cour de Charlemagne auquel il donne des cours de latin. Il fréquente Alcuin, Angilbert et Paul Diacre. À la fin de sa vie, il retourne en Italie où il meurt. Il dédie à Charlemagne un manuel de grammaire inspiré de l’Ars minor de Donat, rédige des poèmes épistolaires et des Quaestiones in Danielem prophetam.

Raban Maur (780-856)

Raban Maur adorant la Croix

Exégète de renom et disciple d’Alcuin, Raban Maur (780-856) est un auteur à visée didactique : poèmes, traités grammaticaux, sermons, lettres, commentaires bibliques, traité sur l’éducation des clercs, comput. et surtout cette « encyclopédie », la seule du monde carolingien, inspirée des Étymologies d’Isidore de Séville, le De natura rerum, considéré comme un classique jusqu’au 13e siècle.

Rédigé entre 842 et 847, le De natura rerum ou De universo est une formidable bibliothèque du savoir à l’usage des prédicateurs qui disposent ainsi d’une sorte de dictionnaire biblique du monde. Son modèle d’organisation du savoir, calqué sur la hiérarchie du monde créé, et son interprétation de la Bible lui confèrent une influence capitale sur la pensée chrétienne médiévale. Bien au-delà du monde carolingien, cette œuvre prescrit une « nouvelle règle de vie » fondée sur l’étude et l’intelligence des Écritures.

Dans cette miniature illustrant son poème le plus célèbre, il est représenté agenouillé au pied de la Croix.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Ratramne de Corbie (v. 800-ap. 870)

Moine à Corbie sous Adhalard, il y devient maître. Ses écrits reflètent les querelles doctrinales de son temps. À la demande de Charles le Chauve, il rédige en 843 le De corpore et sanguine Domini, un traité sur l’eucharistie, puis le De praedestinatione dans lequel il prend position dans le débat sur la prédestination attisé par Gottschalk d’Orbais. Sollicité également par le pape Nicolas Ier, il compose quatre livres sur les erreurs des Grecs. Son œuvre a nourri la réflexion théologique pendant le deuxième tiers du 9e siècle.

Rémi d’Auxerre (v. 841-908)

Ses origines et sa date de naissance exacte demeurent inconnues. Il est d’abord moine à Saint-Germain d’Auxerre où il reçoit l’enseignement d’Heiric. À la mort de ce dernier, il devient maître à son tour. En 893, l’archevêque de Reims Fulco l’appelle auprès de lui pour qu’il réorganise l’école cathédrale. Quelques années plus tard, à la mort de Fulco, il gagne Paris pour y poursuivre son enseignement. Tout au long de sa vie, il acquiert de solides connaissances dans les domaines du trivium et du quadrivium. Glossateur, il réalise une œuvre encyclopédique importante. Il rédige de nombreux commentaires de grammairiens et d’auteurs scolaires tels que Martianus Capella, Priscien, Donat ou Boèce, qui annoncent les développements futurs de la scolastique. Exégète, il commente également la Genèse, Isaïe, les Psaumes et l’Évangile de saint Matthieu.

Sedulius Scotus (9e siècle)

Nous ne savons presque rien de la vie de cet érudit irlandais, qui se rend sur le continent comme plusieurs de ses compatriotes. Entre 848 et 859, on trouve sa trace à Liège, où il bénéficie grâce à ses poèmes de la protection de l’évêque Hartgar. Versé dans l’étude du grec et de la littérature latine classique, il fait œuvre de grammairien, compose un Liber de rectoribus christianis sur les devoirs des princes chrétiens, commente les Épîtres de saint Paul dans son Collectaneum et écrit de nombreuses pièces de circonstance et des vers personnels qui font de lui le premier Goliard.

Smaragde de Saint-Mihiel (v. 780-v. 830)

La Chronique de Saint-Mihiel ne livre guère de renseignements sur Smaragde. Natif de Septimanie, il est d’abord moine à Saint-Maximin de Trèves, où il enseigne la grammaire de Donat. Au début du 9e siècle, il devient abbé de Castellion, monastère qu’il transfère ensuite à Saint-Mihiel, sur les bords de la Meuse. Sa grande culture lui vaut d’être le conseiller de Charlemagne puis de Louis le Pieux. À ce titre, il joue un rôle actif dans les débats sur le Filioque et se rend en 809 à Rome pour s’entretenir avec le pape à ce sujet. Partisan des idées de saint Benoît d’Aniane, il assiste au concile d’Aix en 816-817 et réforme son monastère suivant ces préceptes. Ses écrits portent sur la grammaire et la vie monastique. Il compose un commentaire sur Donat, le Liber in partibus Donati, véritable manuel de grammaire qui aura une grande influence. Il passe ensuite à la morale, rédigeant notamment le Diadema monachorum, un commentaire de la règle de saint Benoît destiné à l’instruction des religieux, et la Via regia, un miroir des princes dédié à Louis le Pieux, dans lequel il se montre favorable à un prince flexible devant l’Église. Il est aussi l’auteur de textes exégétiques sur les Psaumes et les péricopes des Épîtres et des Évangiles.

Théodulfe d’Orléans (v. 760-821)

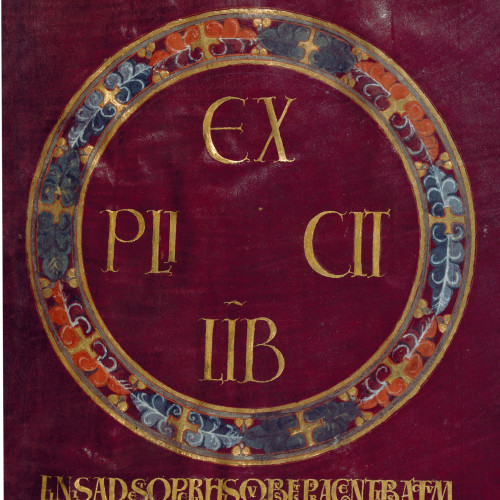

Explicit avec le nom de Théodulfe

Cette bible, en tous points exceptionnelle, a été réalisée sous la direction de l’évêque d’Orléans Théodulfe, qui a participé activement à la révision des textes sacrés ordonnée par Charlemagne. Exclusivement ornemental, alliant luxe et sobriété, le décor se limite au parchemin en partie pourpré, aux titres dorés à lettres enclavées, aux encadrements architecturaux des canons des Évangiles et à des compositions géométriques colorées qui imitent des Bibles espagnoles plus anciennes. Ce parti pris est sans doute dû à Théodulfe, attaché à ses origines wisigothiques, et à ses prises de position aniconiques. Dans un des poèmes signés de son nom qui figurent dans l’ouvrage, l’évêque indique qu’il a fait réaliser le manuscrit pour l’amour de Dieu et que le livre, dont la couverture est ornée de perles, d’or et de pourpre, est encore plus beau à l’intérieur.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Walafrid Strabon (808/809-849)

Souabe d’origine modeste, Walafrid Strabon étudie au monastère de Reichenau, puis à Fulda, auprès de Raban Maur. Il est recommandé par Hilduin à Louis le Pieux, qui le nomme précepteur du futur Charles le Chauve. En 838, il devient abbé de Reichenau. Expulsé de son abbaye pour sa fidélité à Lothaire après la mort de Louis le Pieux, Walafrid Strabon est contraint de se réfugier à Spire sous la protection de Lothaire lorsque Louis le Germanique conquiert l’Alémanie. En 842, il est autorisé à regagner son abbaye et se réconcilie avec Louis le Germanique lors du traité de Verdun l’année suivante. Il meurt en 849 sur les bords de la Loire, au cours d’une mission diplomatique auprès de Charles le Chauve. Outre quelques travaux d’exégèse (commentaire des Psaumes), d’histoire de la liturgie (De exordiis et incrementis quarundam in observationibus ecclesiasticis rerum) et d’hagiographie (abrégé de la Vie de Charlemagne par Éginhard, Vie de saint Gall, Vie de saint Mammas, etc.), Walafrid doit sa réputation à son abondante œuvre poétique. Spécialiste de la métrique, il compose en 835 l’un de ses textes les plus célèbres, la Visio Wettini, premier exemple dans l’Occident médiéval de pèlerinage vers l’au-delà qui préfigure la Divine Comédie. Ce texte poétique est tiré du récit en prose de Heiton de Reichenau, qui relate la vision qu’aurait eue Wetti, l’un des maîtres de Walafrid, de l’enfer et du paradis. Nous lui devons également le Liber de cultura hortorum, une pièce de 144 hexamètres adressée à l’impératrice Judith, dans laquelle il livre une description minutieuse et pleine de verve des fleurs et des plantes cultivées dans le jardin de l’abbaye de Reichenau.