Voltaire poète

Bibliothèque nationale de France

Voltaire à la Bastille

Voltaire fut emprisonné deux fois à la Bastille, en 1717 durant onze mois, suite à une sanglante épigramme contre le Régent, et en 1726 durant quatre mois. Il est probable que cette gravure date de 1718. Caylus montre Voltaire dans sa cellule, dédaignant son infortune et poursuivant l’écriture de La Ligue, première version de La Henriade, inspiré par le Génie de la poésie épique. La peine d’emprisonnement fut convertie en exil en Angleterre.

Bibliothèque nationale de France

Légèreté poétique

Introduit dans la société frivole de la Régence, Voltaire mène joyeuse vie. D’épîtres galantes en satires et épigrammes scandaleuses, il se retrouve à la Bastille en 1717 pour des vers qui ne sont pas de lui, premier accroc d’une existence vouée à la fuite perpétuelle devant les censeurs. Dans tous les petits genres à forme libre, les satires, les stances, les madrigaux, il incarne à merveille l’esprit de son époque.

Voltaire et Frédéric II le Grand, roi de Prusse

Affirmant la séparation du temporel et du spirituel, l’esprit des Lumières transforme profondément l’ordre politique. Les aspirations à plus de justice, d’égalité, de liberté s’expriment dans un premier temps à travers l’idée d’une nation gouvernée par un despote éclairé, au service des intérêts de son peuple : Frédéric II à Berlin, Catherine II à Saint-Pétersbourg ou Joseph II à Vienne.

Les relations entre Voltaire et Frédéric II furent longues et tourmentées, empruntes à la fois d’admiration et de méfiance réciproques. L’empereur se voyait davantage éclairé par le philosophe que lui-même éclairant son peuple. Dès 1736, Voltaire correspond avec celui qui n’est encore que le prince royal de Prusse, grand admirateur de la culture française. Fort de ses relations épistolaires amicales, Voltaire est chargé par le ministère français de missions officieuses auprès de l’empereur pendant la guerre de Succession d’Autriche, en 1742 et 1743. Ce n’est qu’en 1750, désemparé après la mort de Mme du Châtelet et par un public parisien qui, las de ses succès, siffle ses pièces, que Voltaire accepte l’offre de Frédéric II de se fixer à Berlin. Un cénacle de penseurs, parmi lesquels La Mettrie ou Maupertuis, est rassemblé à Postdam. Au souper de l’empereur, on dresse le plan d’un dictionnaire philosophique. Mais le projet n’aboutira pas, Frédéric II méprisant trop la canaille pour l’éclairer. Voltaire s’aperçoit qu’il est l’amuseur et non le conseiller de Sa Majesté dont le propos « on presse l’orange et on jette l’écorce » lui est rapporté. Tout se gâte à la fin de 1752 et bientôt Voltaire fuit Berlin. Mais l’empereur se venge en le laissant emprisonner à Francfort. Après ces péripéties, Voltaire décide de s’installer en Suisse où il reprendra sa correspondance avec Frédéric II lors de la guerre de Sept Ans, servant une nouvelle fois d’intermédiaire avec le ministère français pour le rétablissant de la paix entre la France et la Prusse.

Blbliothèque nationale de France

Blbliothèque nationale de France

Un homme de théâtre

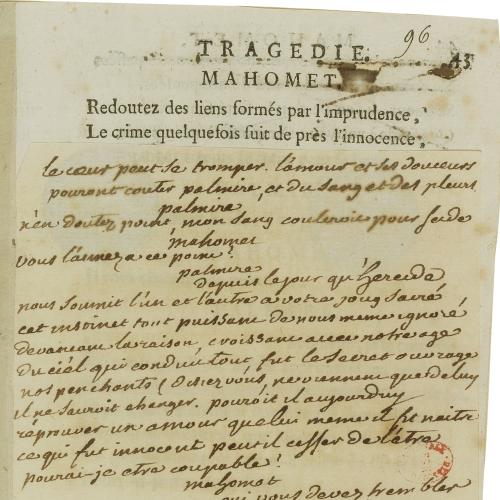

Mahomet, tragédie

Un jeune fanatique, que Voltaire définit comme un « esprit amoureux de son propre esclavage », commet un parricide. Le prophète qui l’a inspiré triomphe grâce à la crédulité d’un peuple abusé par un faux « jugement de Dieu ». Mahomet est une tragédie militante qui dénonce l’instrumentalisation du sentiment religieux mis au service de la volonté de puissance d’un pervers manipulateur. L’islam, auquel Voltaire rendra justice dans d’autres écrits, est un paravent commode pour attaquer tous les fanatismes. Créée avec succès à Lille en avril 1741, la pièce fut interdite à Paris après trois représentations à la Comédie-Française. Des éditions fautives circulèrent dès 1742, aussi Voltaire envoya-t-il cet exemplaire corrigé à son ami le huguenot César de Missy en vue d’une édition londonienne qui ne se fera pas. Le texte revu par l’auteur paraîtra à Amsterdam en 1743 sous le titre Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète, assorti d’une épître dédicatoire à Frédéric II. Goethe en donnera une traduction en 1802.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Il est plus heureux dans ses épopées : La Henriade, qui « allie le sublime des images au sublime de la pensée » (La Harpe), et La Pucelle d’Orléans, conçue « dans le goût de l’Arioste », pour laquelle il choisit le décasyllabe, mieux adapté à sa « grêle allégresse » (R. Pomeau). Le siècle de Voltaire n’est pas celui de la poésie. Force lui est d’en convenir : « Plus une nation devient philosophe, plus les odes à enthousiasme et qui n’apportent rien aux hommes perdent de leur prix. »