Les types d’images dans les manuscrits médiévaux

© Bibliothèque nationale de France

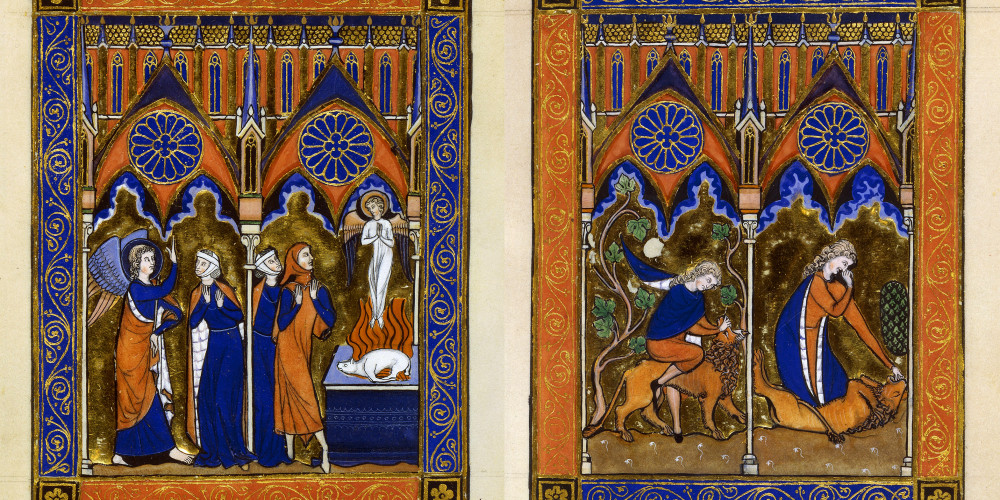

Histoire de Samson

Ce manuscrit représente le sommet de l’enluminure gothique. Il a été commandé pour saint Louis à l’usage de la Sainte-Chapelle. Consacrée le 25 avril 1248, la Sainte-Chapelle, au cœur du Palais de la Cité, abritait les reliques de la Passion (couronne d’épine, morceau de la Croix, morceau du fer de la lance).

Un psautier est un manuscrit liturgique comprenant :

- un calendrier avec les fêtes liturgiques à célébrer : on note ici par exemple la dédicace de la Sainte-Chapelle, au 25 avril, et la mort de Blanche de Castille, la mère du roi, au 27 novembre (1252) ;

- une histoire sainte en images : ici 78 peintures se faisant face deux à deux ;

- 150 psaumes en latin repartis en 7 sections, car les chanoines devaient lire le psautier dans la semaine.

Les pages de l’histoire sainte en image, ouvertes ici aux folios 55v-56, illustrent le livre des Juges, XIII.

Sur le feuillet de gauche : l’ange annonce à la mère de Samson la naissance de son fils ; les parents de Samson offrent un chevreau à Dieu.

Sur le feuillet de droite : Samson vainc un lion ; dans la gueule de l’animal mort, il recueille le miel d’un essaim qu’il apporte à ses parents. Samson symbolise la force et le courage, c’est un modèle pour un roi.

La scène est inscrite dans une architecture de gables et de rosaces qui rappelle la Sainte-Chapelle. L’ensemble est encore très roman : les têtes des personnages ne sont pas peintes, mais seulement dessinées ; on note l’harmonie et la sobriété de la palette : bleu, rose pâle et or ; l’espace reste à deux dimensions ; il n’y a pas de perspective.

Les costumes des personnages sont typiques du 13e siècle : coiffe des femmes, bliaut des hommes.

© Bibliothèque nationale de France

Le codex de parchemin a offert à l’illustration l’espace bien délimité de la page simple ou double, et des conditions de conservation bien supérieures à celles du rouleau où, de déroulements en enroulements, la peinture finissait par s’écailler.

L’image remplit trois fonctions essentielles : ornementation, illustration et information, selon ses rapports avec le texte. L’ornementation (initiales ornées, décoration dans les marges) n’a souvent rien à voir avec le contenu du texte : elle est là pour mettre en valeur le livre et servir de repères de lecture ; elle reflète les tendances artistiques du moment. L’illustration met simplement le texte en images ; informative, elle va plus loin, complétant le texte ou montrant ce qu’il ne dit pas.

Déjà, dans les rouleaux grecs, des dessins insérés directement dans les colonnes d’écriture venaient éclairer les textes scientifiques. On retrouve ce procédé exactement transplanté dans les codex anciens, où l’image, totalement dépendante de l’écrit, interrompt la colonne précisément au contact du passage concerné. Ce type d’illustration a perduré avec quelques variantes allant dans le sens d’une séparation plus nette de l’image et du texte : encadrement qui isole l’image dont le fond s’enrichit de motifs architecturaux ou de paysages, élargissement du cadre jusqu’aux marges, en bandeau au-dessus des colonnes de texte.

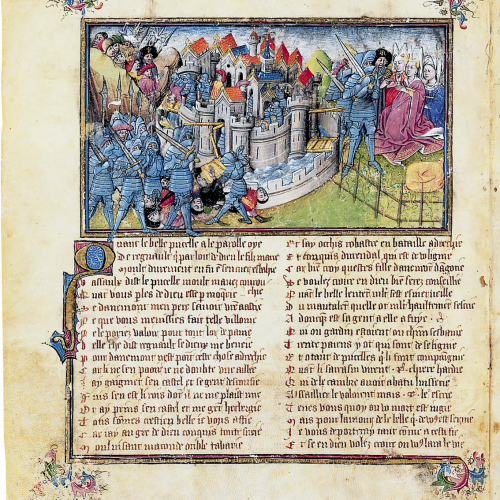

Panneau historié

Renaut de Montauban ou les Quatre Fils Aymon

Chanson de geste reliée au cycle de Doon de Mayence, « l’histoire des quatre fils Aymon » relate les multiples aventures de Renaud de Montauban et de ses trois frères, expiant le meurtre du neveu de Charlemagne. Emplie de merveilleux et d’épisodes pieux, elle constitue un conte populaire attrayant ; sa lecture s’effectue d’abord dans un milieu lettré aristocratique. Ce manuscrit du 15e siècle richement enluminé est un produit de luxe destiné à une élite. Son décor et sa mise en texte soignés témoignent de la qualité reconnue à ses lecteurs.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Parfois, les images encadrées sont disposées les unes en dessous des autres et se partagent la surface de la page dans le sens de la hauteur : une colonne illustrée face à une colonne écrite ; c’est la mise en pages des bibles moralisées, où la part du texte peut être très réduite. Il arrive aussi, surtout à partir du 14e siècle, que les images se transforment en un panneau historié surmontant une initiale ornée : c’est alors une petite scène qui ouvre une section du texte (un livre de la Bible, un chapitre de roman...) et illustre toute une partie du récit ; elle sert en même temps de repère.

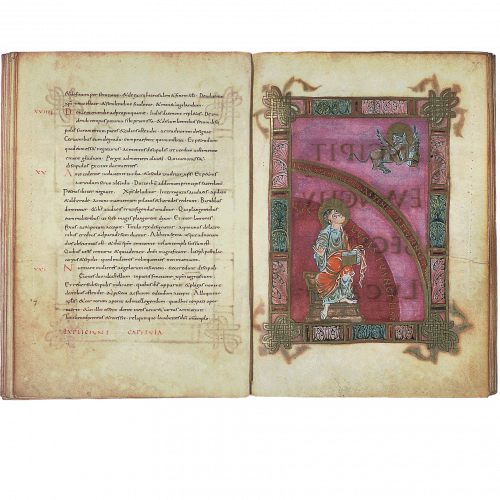

Scène de dédicace

Évangiles, dits de l’église du Mans

L’image pleine page est présente dans les plus anciens manuscrits. Sur le modèle antique de l’auteur inspiré par sa muse, les évangélistes étaient représentés inspirés par l’Esprit-Saint et accompagnés de leurs symboles. Le portrait de chaque évangéliste avec ses symboles était placé en tête de son évangile, sur le recto ou au verso de la page précédente, en frontispice. Il servait de repère au lecteur.

Ici, on voit en transparence le début de l’évangile au verso de la peinture, commençant par l’incipit " Évangile selon saint Luc " en grandes lettres de couleur, faisant office de page de titre, comme c’était l’usage dans les manuscrits.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lorsqu’elle se déploie en registres superposés ou juxtaposés, la peinture occupe la page entière. L’illustration pleine page, habituelle dans les anciens manuscrits, consistait le plus souvent en un portrait de l’auteur ou du commanditaire, lequel était généralement représenté recevant l’ouvrage des mains de son auteur. Ce type de scène s’enrichit de personnages secondaires (scribes écrivant sous la dictée, disciples ou adversaires en discussion avec l’auteur...) et se charge d’éléments de décor, informant plus sur les circonstances de la réalisation du livre que sur le texte lui-même.

Dans les manuscrits de luxe des 14e et 15e siècles, offerts aux souverains ou aux riches seigneurs, la scène de dédicace, qui occupe quelquefois une double page, est très élaborée et se présente comme un véritable tableau avec de nombreux personnages ; elle renseigne alors sur la vie de l’époque.

Enluminure

Le Christ comparaissant devant Ponce Pilate

Un livre d’heures est un recueil d’offices contenant plusieurs messes, en général la messe en l’honneur de la Vierge, la messe des défunts, ainsi que les psaumes de pénitence. Le Livre d’heures de Marguerite d’Orléans contient de surcroît des heures de la Croix et du Saint-Esprit, et les suffrages des saints, qui sont l’occasion d’un portrait de saint à chaque page.

À une époque où les livres étaient rares et où l’ensemble de la société était structuré autour de la religion, les textes et illustrations des livres d’heures présentaient pour la noblesse une fonction culturelle et pédagogique. Aussi, les marges des livres d’heures foisonnaient-elles d’illustrations relatives à la vie aristocratique, à la politique ou aux voyages lointains. Ils pouvaient également servir aux enfants pour l’apprentissage de la lecture et l’initiation à l’histoire sainte. Certains comportaient d’ailleurs un alphabet en fin de volume, accompagné des prières les plus importantes. Tel n’est pas le cas du livre d’heures de Marguerite d’Orléans. Mais à travers cette page aux lettres éparpillées, une mère pouvait apprendre l’alphabet à ses enfants sous forme de jeu. Invitation à la lecture, cette page est aussi pour le chrétien un encouragement au déchiffrement du message divin dans un jeu subtil entre texte et image.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le regroupement des copistes, miniaturistes, enlumineurs en ateliers laïques favorise la production de manuscrits enluminés. Une concurrence s’établit entre eux, stimulée par les mécènes, et les entraîne dans une course à l’innovation qui se nourrit des progrès de la technique picturale. Les livres d’heures, livres de prières et de liturgie au décor personnalisé, que se font fabriquer seigneurs et bourgeois à la fin du Moyen Âge, constituent un champ d’expérimentation privilégié pour l’iconographie. En même temps qu’ils reproduisent les modèles traditionnels, les artistes introduisent des images nouvelles venant surtout de la Renaissance italienne. L’espace du décor s’approfondit dans des effets de perspective amenant de nouvelles compositions dans la figuration de paysages, d’architectures ou de scènes d’intérieur. L’art du portrait, la recherche de vérité dans la reproduction de l’environnement comme dans les vêtements des personnages, la tendance des illustrateurs à insérer des images exprimant les préoccupations du moment, apportent à l’illustration une grande richesse esthétique et documentaire. Lorsque arrive l’imprimerie, l’image a conquis son autonomie jusqu’à parfois raconter une autre histoire que celle du texte.

Lettre ornée

Sacramentaire de Limoges

Monstrueuses, les figures animalières qui peuplent les espaces vides à l’intérieur de deux mots devenus presque illisibles ( « Te igitur » ), témoignent d’une rare continuité entre la lettre et l’image. La capitale T rouge sang qui emplit la page, ornée de feuilles d’acanthe et incrustée de scènes de sacrifice (Abel, Abraham, Melchisédech) rappelle la Croix, sous laquelle les capitales suivantes, plus petites, évoquent les soldats, Marie et les disciples au pied du calvaire : une animation graphique en quelque sorte !

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les premiers exemples de lettres ornées remontent au 6e siècle, mais c’est à partir du 10e que l’ornementation des manuscrits devient une pratique courante chez les copistes. L’initiale ornée est une lettre qui a reçu un format, une coloration et un décor destinés à la distinguer des autres lettres ; elle a une double fonction : ornementale et signalétique.

Orner la page est tout d’abord une manière de rendre hommage ou de satisfaire le propriétaire du livre devenu aussi son lecteur. Les manuscrits à usage privé font en effet peu à peu leur apparition et, à partir du 13e siècle, de nouveaux publics apparaissent : châtelains, juges, notaires ou artisans se font confectionner des livres. Auparavant, la pratique antique qui voulait que les textes, écrits sans séparer les mots, fussent lus à haute voix par des esclaves entraînés à cet exercice, ne s’embarrassait pas d’ornements.

La lettre ornée est aussi destinée à être un repère et un guide pour le lecteur ; elle signale les articulations du texte : le décor, le format et la couleur doivent la faire ressortir afin qu’elle soit immédiatement perceptible à l’œil du lecteur. La taille et la richesse du décor varient en fonction de la place de la lettre dans le texte (tête de chapitre ou de paragraphe secondaire) et du contenu du texte même. En général, la lettre ornée coïncide avec l’initiale de chaque section significative.

Il serait difficile de répertorier les différents types de lettres ornées car les modes changent selon les lieux et les époques. À l’extraordinaire liberté de l’époque romane, où chaque scriptorium, voire chaque enlumineur, propose ses propres créations, succède, à partir du 13e siècle, une certaine standardisation imposée par la demande croissante de fabrication de manuscrits. Les formes et les couleurs sont plus sobres et les motifs fantaisistes pouvant gêner la lisibilité (animaux, végétaux) se raréfient.

Initiale historiée

Initiale de Beatus

Plus tardive que la lettre ornée, la lettre historiée est l’aspect le plus original de la mise en page de l’illustration au Moyen Âge. Elle opère une association intime de l’écrit et de l’image en intégrant celle-ci dans l’écriture même du texte : la lettre sert de cadre de présentation à l’histoire, en écho au texte situé sur la même page, ou au texte qu’elle introduit.

Le Psautier de saint Louis est un petit manuscrit mettant en scène des épisodes de l’Ancien Testament et des psaumes. Ces derniers sont également illustrés de huit grandes initiales figurées à sujet double, dont la première et la plus impressionnante est une lettre B qui occupe tout l’espace de la page. La lettre B renvoie à la fois au nom de l’héroïne de la scène Bethsabée, au motif de l’image – le bain – et au premier mot du psaume Beatus. Commandé par le roi de France, saint Louis, ce psautier fut vraisemblablement exécuté à partir de 1254, à son retour de croisade.

La lettre B se prête particulièrement bien à une exploitation narrative. Ses deux orbes permettent de développer le récit de l’aventure de David et Bethsabée en deux épisodes successifs. En haut, on voit comment David, fils de Jessé et roi d’Israël, surprend lors de son bain Bethsabée, l’épouse de son officier Urie. David s’éprend de la belle et fait tuer Urie pour s’emparer d’elle. Blâmé par Nathan pour cet adultère, le roi subit une longue période de déchéance, au cours de laquelle il aurait écrit ces psaumes. L’épisode du bas illustre la pénitence de David demandant grâce au Christ après avoir avoué publiquement son double péché (l’adultère et le meurtre). Perpendiculairement à cette traversée des temps, la division verticale des orbes organise une traversée de l’espace où se trouve assignée, selon les codes visuels du Moyen Âge, une valeur idéale au côté droit, tandis qu’à gauche se déploie l’histoire de la tentation et du repentir. Si Louis IX, le prude et très pieux roi de France, et commanditaire de ce psautier, a pu souffrir ici la représentation de la nudité, c’est qu’elle symbolise le péché d’adultère et introduit son repentir.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Plus tardive que la lettre ornée, la lettre historiée est l’aspect le plus original de la mise en page de l’illustration au Moyen Âge. Elle opère une association intime de l’écrit et de l’image en intégrant celle-ci dans l’écriture même du texte : mise en scène d’une histoire à l’intérieur d’une lettre, qui sert elle-même de décor à une autre mise en scène du texte qui est la page. La lettre sert de cadre de présentation à l’histoire, en écho au texte situé sur la même page, ou au texte qu’elle introduit et qui se déroulera dans les pages suivantes.

Ainsi, l’initiale historiée n’est pas une redondance imagée des premières phrases mais un résumé illustré du début ou de l’ensemble de l’histoire. Elle peut aussi délivrer un message comme dans le S de Sanctus où l’on voit apparaître des hommes au travail : c’est la sanctification par le travail !