Verlaine, la malédiction de la poésie

Bibliothèque nationale de France

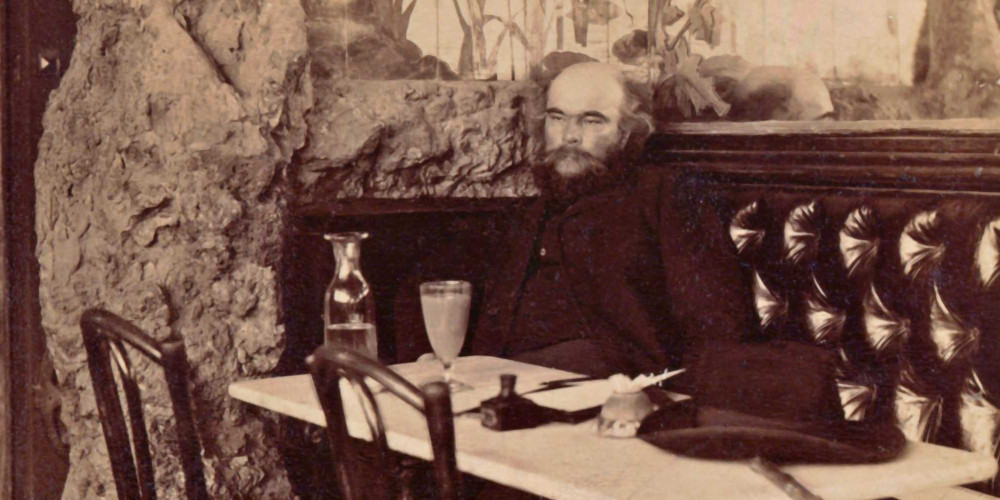

Paul Verlaine au café

Beaucoup de figures d’écrivains, de poètes ou d’artistes pourraient concourir pour incarner la bohème. Outre Henry Murger, objet d’un véritable culte et dont les représentations sont nombreuses, un écrivain moins connu Alexandre Privat d’Anglemont a été l’une des icônes de la bohème parisienne. On a pensé longtemps qu’il était le modèle de La Palférine, c’est-à-dire le Prince de la bohème, car après avoir mené une vie fastueuse il était tombé dans une telle pauvreté qu’il était devenu le familier des chiffonniers. Ami de Baudelaire, il a initié tout son entourage à la magie de Paris, à la capitale des bas-fonds dont il a ramené un Paris-Anecdote qui est un livre atypique d’une modernité rare. Avec Villiers de l’Isle-Adam, écrivain d’une inventivité prodigieuse, Paul Verlaine a fasciné la jeune génération symboliste. Verlaine au café était entouré par les jeunes écrivains qui l’admiraient, on le suivait dans ses lieux habituels, souvent au François Ier. Aussi a-t-il donné lieu à nombre de livres plus ou moins biographiques, hagiographiques rassemblant les pièces de sa vie.

Bibliothèque nationale de France

Naissance d'un poète sulfureux

Paul Verlaine est né le 30 mars 1844 à Metz, où stationne la garnison de son père, capitaine de l’armée française. La famille déménage à Paris en 1851. Il fréquente le lycée Bonaparte, passe son bac en 1862 et séjourne dans l’été qui suit à Lécluse, chez sa cousine Élisa, qui sera son premier amour et financera plus tard la publication des Poëmes saturniens. Elle meurt prématurément en 1867.

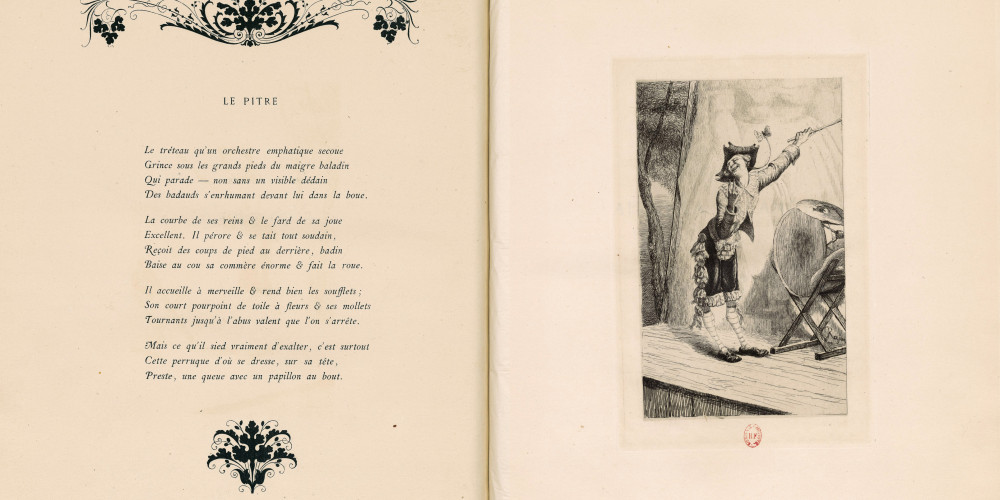

Le Pitre

Quarante-deux sonnets accompagnés chacun d'une illustration à l'eau-forte : tel est le programme de Sonnets et eaux-fortes, qui paraît en 1869 à Paris sous la direction de Philippe Butry, grand amateur d'art. Ce livre luxueux, mi-recueil, mi-album, n'est tiré qu'à 350 exemplaires sur un papier vergé des Vosges. Il a pourtant laissé une trace tant dans l'histoire de la littérature que dans celle des beaux-arts.

Parmi les quatre-vingt quatre artistes convoqués, Verlaine figure presque à la fin, l'ordre adopté étant alphabétique. Il y côtoie ses contemporains poètes, membres ou proches du Parnasse, comme Théophile Gautier, Sully Prudhomme ou José-Maria de Heredia, mais aussi quelques grands noms des arts visuels, installés ou en devenir : Manet, Gérôme, Gustave Doré. Jusqu'à Hugo qui illustre d'un dessin « L'éclair » de Paul Meurice. Paul-Adolphe Rajon, qui illustre « Le Pitre », n'est quant à lui qu'un inconnu au début de sa carrière, qui le mènera par la suite vers l'orientalisme.

« Le Pitre » fait partie des poèmes forains de Verlaine, dont on trouve plusieurs exemples dans les Romances sans paroles, et qui doivent beaucoup à Baudelaire, mort un an avant la publication du recueil. Il est republié en 1884 dans Jadis et Naguère, sans l'eau-forte, mais aux côtés d'autres poèmes au thème similaires, comme « Pierrot » ou « Le Clown ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Verlaine s’inscrit en droit à la rentrée 1862 ; il renoncera à ses études deux ans plus tard pour travailler comme « commis-rédacteur au Bureau du Domaine de la ville » de l’Hôtel de Ville de Paris. Il se rapproche du groupe des Parnassiens. C’est grâce à eux qu’il commence à publier ses premiers poèmes : « Monsieur Prudhomme » dans La Revue du progrès moral, littéraire et scientifique en 1863, « Dans les bois » et « Nevermore » dans L’Art en 1865. Son père meurt la même année. Un an plus tard, Verlaine publie sept poèmes (notamment « Vers dorés ») dans le neuvième numéro du Parnasse contemporain et on l’associera souvent à ce mouvement.

L'art ne veut point de pleurs et ne transige pas,

Voilà ma poétique en deux mots : elle est faite

De beaucoup de mépris pour l'homme et de combats

Contre l'amour criard et contre l'ennui bête.

1866 est aussi l’année de la publication du premier recueil de Verlaine, Poëmes saturniens, chez l’éditeur du Parnasse Alphonse Lemerre. Il continue par ailleurs à publier dans des journaux (Le Hanneton) et des revues (La Gazette rimée, La Revue des lettres et des arts et L’Artiste) et, en 1867, Poulet-Malassis, éditeur exilé à Bruxelles, publie sa plaquette de poèmes érotiques, « Les Amies », condamné en 1868 par le tribunal correctionnel de Lille.

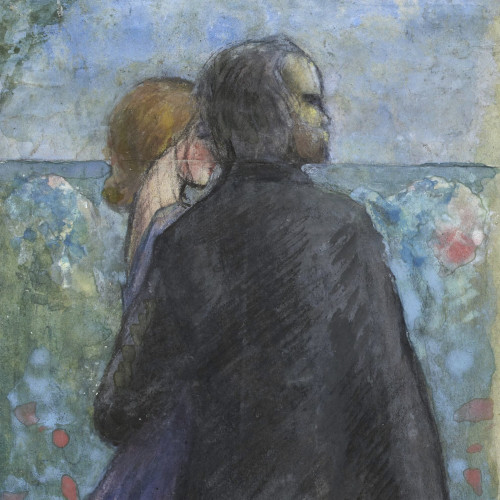

Verlaine et Mathilde Mauté

Verlaine épouse le 11 août 1870 Mathilde Mauté, demi-sœur de son ami le musicien Charles de Sivry. Âgée de dix-sept ans, elle est de neuf ans la cadette du poète, dont elle admire les vers. En son honneur, Verlaine compose le recueil La Bonne Chanson. La première édition, qui paraît en 1870, comporte ce portrait du couple par l'artiste Frédéric-Auguste Cazals, l'un des plus fidèles amis de Verlaine.

Pourtant, à la date de son mariage déjà, Verlaine est alcoolique et connaît des accès de violence. Après quelques mois heureux et de quasi-sobriété, l'arrivée de Rimbaud — dix-sept ans luis aussi — met en péril l'équilibre du ménage. Verlaine devient brutal vis-à-vis de Mathlide, la frappe à plusieurs reprises, alors même qu'elle est sur le point d'accoucher. Elle finit par divocer en avril 1874.

Dans ses Mémoires, rédigés pour dénoncer l'image que peignent d'elle certains amis de Verlaine, notamment Edmond Lepelletier, Mathilde Mauté résumé ainsi cette époque de sa vie : « Un an de paradis, un an d'enfer et de souffrances continuelles, voilà ce que furent mes deux années de mariage. Que s'était-il passé ? Quelles furent les causes de mon malheur, de ma vie brisée et, plus tard, de la triste et aventureuse existence de Verlaine ? Rimbaud ! l'absinthe ! ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

C’est également cette même année que débutent les premiers accès crises de violence, liés au moins partiellement à l’abus d’alcool, qui ponctueront toute sa vie. Il tente notamment à deux reprises de tuer sa mère. Pour contenir cette violence, il essaye de se ranger et demande la main de Mathilde Mauté, demi-sœur d’un de ses amis, Charles de Sivry, qu’il a rencontrée la même année. La période de fiançailles est aussi celle de la rédaction des poèmes qui paraîtront dans le recueil La Bonne Chanson en 1870, l’année du mariage de Verlaine.

Verlaine et Rimbaud

Le siège de Paris incite Verlaine à s’engager au 160e bataillon de la garde nationale. Il reste à Paris et garde son emploi à l’Hôtel de Ville. Pendant la Commune, il travaille pour le service de presse de celle-ci avant d’être révoqué en juillet. Cet engagement « communard », si symbolique soit-il, provoquera pour partie un différend politique avec les poètes du Parnasse. Verlaine projette à cette époque de publier un recueil dédié aux événements que la capitale vient de vivre. Ce projet sera finalement réduit à un seul poème, « Les Vaincus », qui suscitera, de nouveau, l’admiration de Rimbaud.

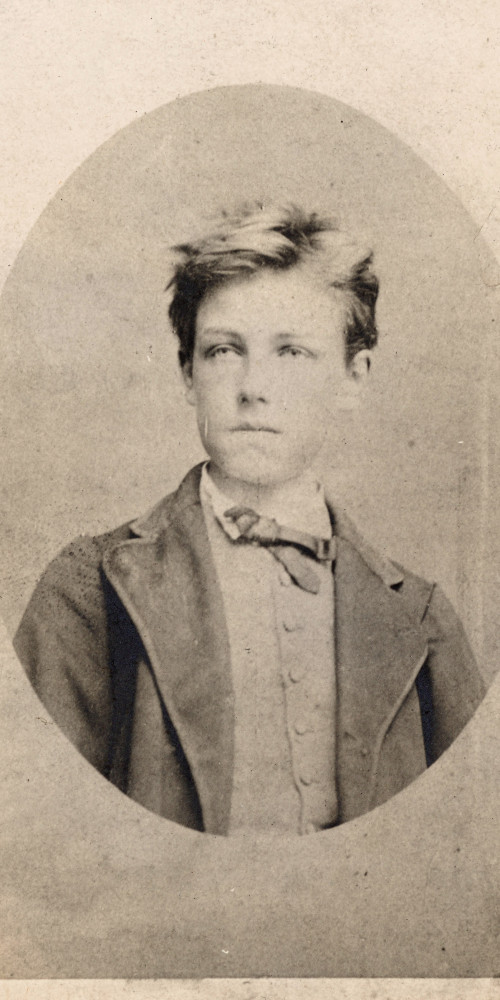

Arthur Rimbaud

Cette photographie de Rimbaud par Etienne Carjat est restée iconique à plus d'un titre. Tout d'abord car il s'agit de l'un des rares portraits photographiques de l'artiste au moment où, monté à Paris, il pénètre aux côtés de Verlaine dans les cercles littéraires. Le regard clair perdu dans l'horizon, les cheveux en bataille incarne la fougue d'une jeunesse créatrice - Rimbaud n'a alors qu'à peine 17 ans.

Ensuite, parce que l'histoire de ce cliché est romanesque et a donné lieu à de nombreuses affabultions : Rimbaud et Étienne Carjat, se sont en effet brouillés par la suite, allant jusqu'à se battre à l'épée lors d'un dîner trop arrosé avec les « Vilains bonshommes » en mars 1872. Le photographe aurait, de rage, détruit les négatifs et les épreuves des deux portraits qu'il avait tirés du poète quelques mois auparavant. Cette épreuve est un contretype (photographie d'une photographie) de l'original perdu ; il a été retrouvé dans le fonds de Paul Claudel et acquis en 2015 par la Bibliothèque nationale de France.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les voyages forment la jûnesse

Arrivé à Paris en septembre 1871, Rimbaud révolutionne la vie de Verlaine. Celui-ci cherche alors à se ranger : il s'est marié, père d'un enfant, sa femme est enceinte. Il boit moins, semble proche du bonheur. Mais l'adolescent de dix-sept ans déclenche chez lui une vive passion amoureuse et une frénésie littéraire. Verlaine fait pénétrer Rimbaud dans les cercles parisiens, tous deux contribuent à l'Album zutique, où il mêlent le prosaïque, le potache et l'explicite au sublime.

En juillet 1872, les deux poètes quittent brutalement Paris pour la Belgique, puis pour Londres. Verlaine retrace une partie de leur périple dans les poèmes des Romances sans paroles, qu'il compose à cette époque. Dans la capitale anglaise, les crises entre les deux amants s'exacèrbent. Verlaine repars pour Bruxelles, rapidement suivi par Rimbaud, sur lequel il finit par tirer un coup de revolver le 10 juillet 1873. Cela marque la fin de leur relation, même s'ils continuent à s'écrire et se voient rapidement deux ans plus tard ; néanmoins, chacun des deux reste profondément marqué par ces deux ans passionnels.

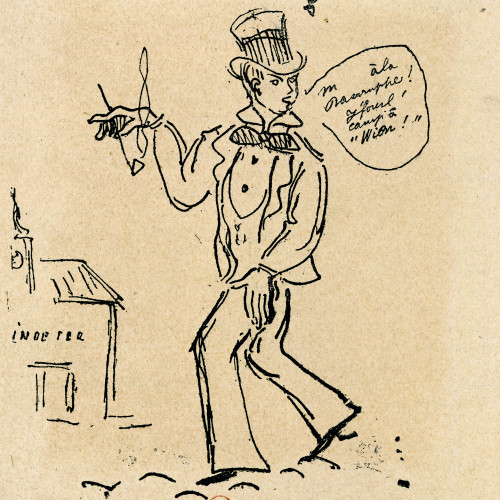

Verlaine griffonne de nombreux dessins de son entourage, et bien bien sûr de Rimbaud. Celui-ci pourrait dater de 1876, date à laquelle Rimbaud part en Autriche. En effet, sur l'image, le jeune homme s'exclame devant une gare de chemin de fer : « M... à la daromphe ! J'foul' camp à "Wien !" ». Elle a été publiée dans un article consacré à Rimbaud en 1897 dans la Revue blanche.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Son jeune admirateur vient lui rendre visite à Paris en septembre 1871 : commence alors, dans la vie de Verlaine, une période de deux ans de bouleversement complet. La complicité littéraire se double rapidement d’une passion amoureuse qui fait scandale dans les milieux littéraires de l’époque, d’autant plus que Verlaine s’enivre et maltraite sa femme quotidiennement. Celle-ci part plusieurs fois, puis revient pour subir le même traitement, jusqu’à ce que son mari et Rimbaud quittent Paris pour la Belgique en juillet 1872. Ils y voyagent tout l’été et leur itinéraire est retracé de façon précise dans « Paysages belges », une partie du recueil Romances sans paroles que Verlaine compose durant ces événements. Les deux poètes sont l’un pour l’autre source d’inspiration et cette période de la vie de Verlaine est également la plus fertile poétiquement : c’est durant ses voyages avec Rimbaud que sa voix poétique résonne de la façon la plus originale et la plus moderne.

Tournez, tournez, bons chevaux de bois,

Tournez cent tours, tournez mille tours,

Tournez souvent et tournez toujours,

Tournez, tournez au son des hautbois.

Après le séjour en Belgique, les écrivains partent pour Londres, autre lieu d’inspiration forte pour Verlaine, et ils y séjourneront plusieurs mois, coupés de quelques allers-retours en France. Sa belle-famille s’étant résignée à demander le divorce, il repart à Bruxelles et essaye d’obtenir le pardon de sa femme qui le lui refuse. Rejoint par sa mère et Rimbaud, Verlaine, sous l’emprise de l’alcool, tire sur son ami et le blesse légèrement. Il est arrêté, incarcéré, soumis à un examen médical qui constate son homosexualité et condamné pour coups et blessures à deux ans de prison et une amende (bien que Rimbaud n’ait pas déposé de plainte).

La conversion

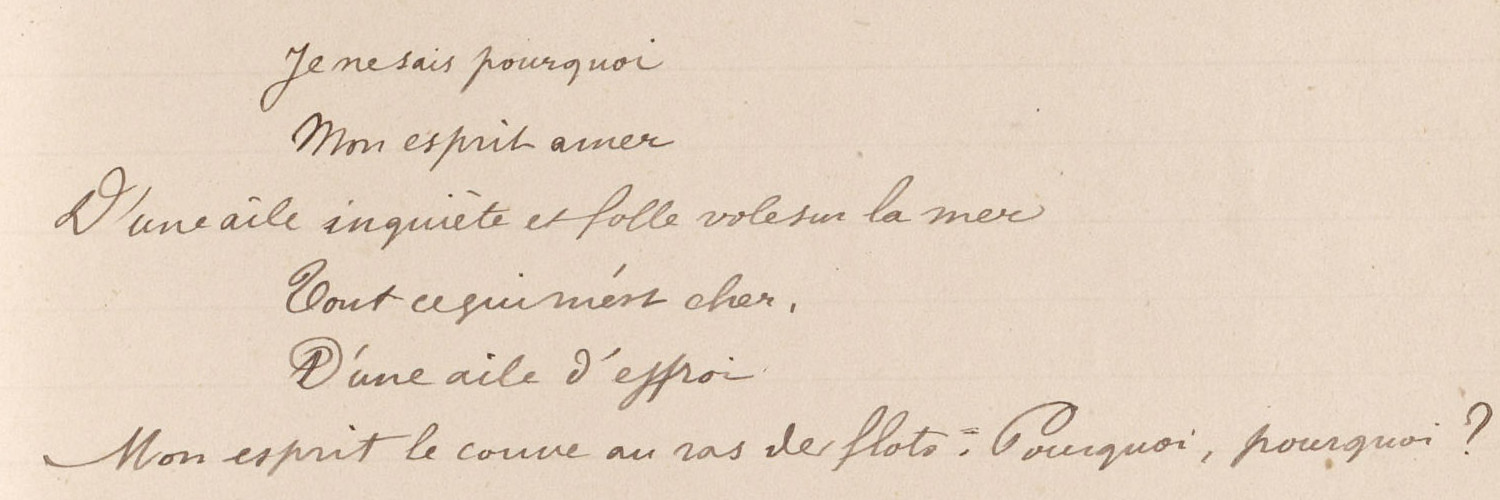

Manuscrit de Sagesse

Après son coup de feu sur Rimbaud, Verlaine passe deux ans en prison, pendant lesquels il connaît une « conversion », un retour quasi-mystique au christianisme. À sa sortie, il enseigne quelques temps en Angleterre et en France. De ces années plus calmes, parfois appelées « période chrétienne » émerge le recueil Sagesse, publié fin 1880, et qui porte la date de 1881. Parmi les quarante-sept poèmes rédigés entre 1873 et 1880 prend place l'un des plus célèbres de Verlaine, « Prison ».

Il existe au moins deux manuscrits du recueil de Verlaine. Celui-ci semble être le plus ancien, car il mentionne sur sa première page les dates 1875-1877 ; il porte également une dédicace, « À ma femme, ce manuscrit primitif, 1881, P. V. », semblant indiquer que l'ouvrage fut envoyé à Mathilde Mauté au moment de la publication. À cette époque, Verlaine tend à se rapprocher de l'épouse dont il est divorcé, mais dont il a un fils, Georges. C'est ce dernier qui a vendu le manuscrit en 1897 à l'éditeur Édouard Champion. La Bibliothèque nationale de France en a fait l'acquisition en 2004.

Un autre manuscrit porte la dédicace « À mon cher ami Ernest Delahaye je donne ce manuscrit de "Sagesse", Paul Verlaine, Pâques 1881 ». Peut-être plus abouti, il est passé en vente en 1935, au moment de la vente de la bibliothèque de Louis Barthou. À cette date, la réputation du poète n'était plus à faire, et les prix avaient sensiblement monté : Léon Cotnareanu dépense plus de cent mille francs pour l'acquérir.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Sa tentative de fuir la vie bourgeoise pour une existence poétique affranchie de toute contrainte finit ainsi de façon tragique. Le séjour en prison va briser sa vie. Il y vit une conversion dont témoignent des poèmes rédigés durant sa réclusion et qui figureront dans trois recueils : Sagesse (1881), Jadis et Jamais (1884) et Parallèlement (1889). À sa sortie de prison, en 1875, il revoit brièvement Rimbaud et correspond avec lui, mais leur grande aventure est finie : Rimbaud disparaîtra de la vie littéraire peu après.

Le sang de mon vieux coeur n'a fait qu'un jet vermeil,

Puis s'est évaporé sur les fleurs, au soleil.

À partir de sa libération, Verlaine vit et enseigne pendant cinq ans en Angleterre, notamment à Londres, Stickey et Bournemouth. En 1880, il fait la rencontre de Lucien Létinois qui sera sa deuxième grande passion masculine, jusqu’à la mort du jeune homme en 1883.

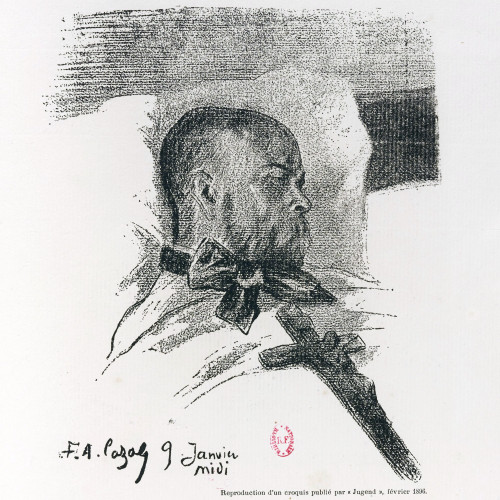

Verlaine sur son lit de mort

Affaibli, malade, vivant dans une grande misère, Verlaine passe ses dernières années à faire de fréquents aller-retours à l'hôpital. Il meurt le 8 janvier 1896 d'une pneumonie, à l'âge de 51 ans.

Dans son petit appartement du cinquième arrondissement, les personnalités littéraires défilent, parmi lesquelles Sully Prudhomme, Maurice Barrès, Charles Maurras, Jean Courtelne, Catulle Mendès, Robert de Montesquiou. Le peintre Frédéric Auguste Cazals, son ami de longue date, croque plusieurs portraits de Verlaine sur son lit de mort, les datant précisément. Un moulage de sa face et de ses mains est réalisé.

Ses obsèques ont lieu deux jours plus tard, au cimetière des Batignolles ; elles attirent plusieurs milliers de personnes. Stéphane Mallarmé prend la parole. Dans la presse, les mentions se multiplient ; à côté de nombreux entrefilets parfois sévères, ses amis publient des articles à la louange du poète de « l'école décadente ». « Il aura les plus belles funérailles qu'un génie puisse souhaiter. Il aura Paris. Il est vrai que Paris l'a laissé mourir en pauvreté... » lit-on, non sans ironie dans Le Matin du 11 janiver.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La conversion de Verlaine ne durera pas longtemps ; il rechute dans l’alcoolisme et la violence : durant les années 1880, il menace de nouveau plusieurs fois de tuer sa mère et il est de nouveau condamné à un mois de prison en 1885. Il revient à Paris et, resté quasiment sans ressources après la mort de sa mère, en 1886, il voit sa santé se dégrader. Les dix dernières années de sa vie seront marquées par de nombreux séjours à l’hôpital. Il a encore plusieurs liaisons (avec Frédéric-Auguste Cazals, Philomène Boudin et Eugénie Krantz) et publie une dizaine de recueils tout au long des années 1890. Malgré sa misère et l’atmosphère de scandale qui l’entoure, il est reconnu comme un grand poète et vénéré par le jeune milieu littéraire, symboliste et décadent, de la fin du siècle. Quand il meurt, le 8 janvier 1896 à Paris, plusieurs milliers de personnes viennent à ses obsèques.

Lien permanent

ark:/12148/mm5hdtrxcht