Les styles calligraphiques arabes

Dès l'origine, l'écriture de l'arabe prend, selon les siècles et les régions, des formes variées. Les écritures anciennes, de forme anguleuse, hijâzî puis coufiques, répandues dans l'ensemble du monde arabo-musulman laissent la place au 10e siècle à des graphies cursives, différentes à l'est et à l'ouest du califat. Le coufique n'est plus utilisé alors qu'à des fins ornementales dans les titres. Le maghribî est employé en Occident musulman jusqu'au 20e siècle tandis que le naskhî en Orient régne en maître jusqu'à aujourd'hui. Des calligraphes renommés comme Yaqût al-Musta'simî définissent six styles canoniques d'écriture dont le naskhî, le thuluth, le muhaqqaq, le rayhânî et le tawqî'. Persans et Ottomans développent de nouveaux styles comme le nasta'liq ou le bihârî en Inde, plus adaptés aux particularismes de leurs langues.

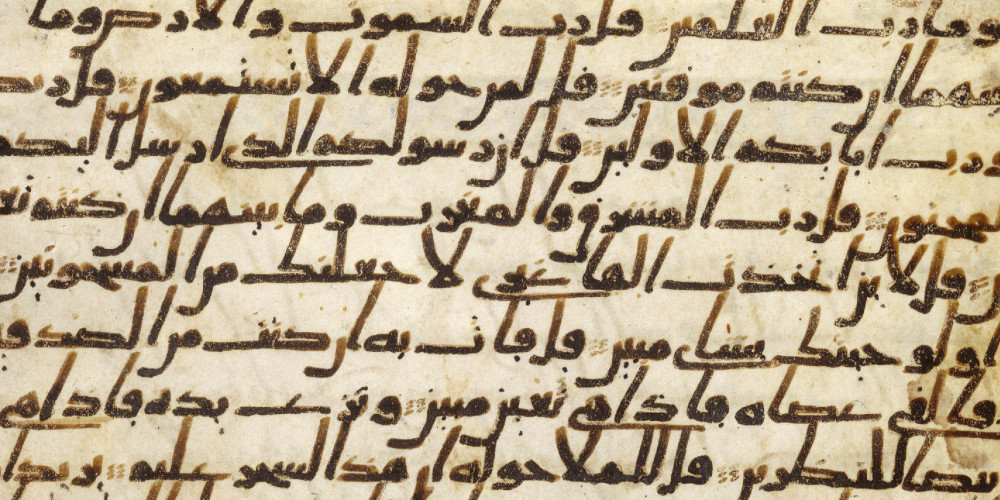

Premières écritures hijâzî

Ce feuillet est caractéristique des premières écritures hijâzî. Copié sur un format vertical qui prédomine alors, son écriture légèrement penchée ne possède pas de vocalisation. Quelques points diacritiques pour différencier les caractères de même forme sont indiqués par des traits obliques.

© Bibliothèque nationale de France

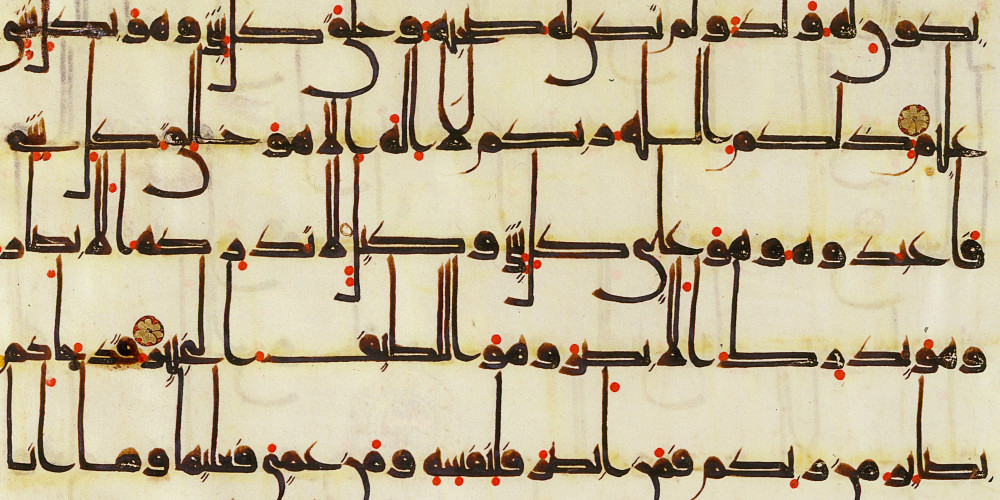

Versets du Coran en style coufique

Magnifique exemple de l'un des styles les plus achevés de l'époque abbasside, l'écriture du coran s'éloigne ici de la pratique courante pour viser la perfection esthétique. Le copiste utilise toutes les ressources plastiques de l'écriture : élongations, étirements ou concentrations des lettres. Une grande harmonie règne entre format, nombre de lignes et taille des caractères.

Bibliothèque nationale de France

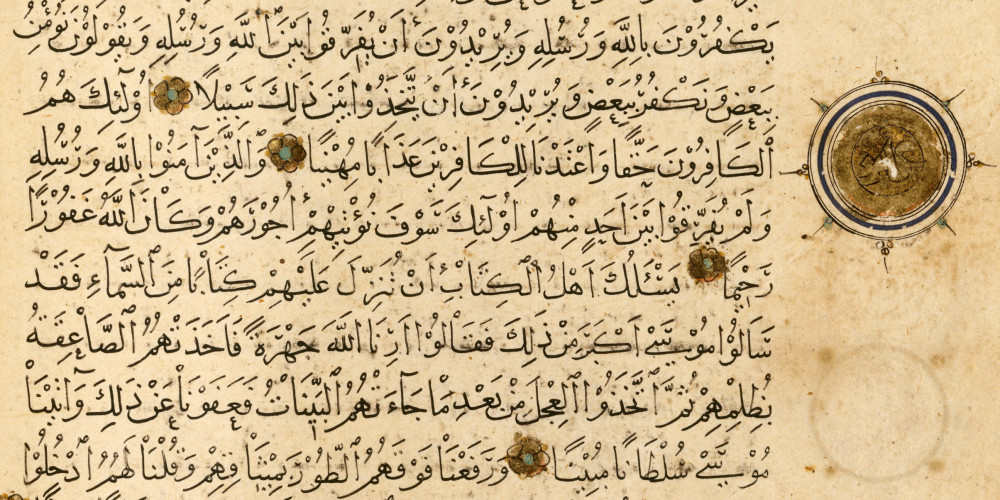

Variété d’écriture coufique

Cette écriture, faussement attribuée au Maghreb ou à la Syrie, a été produite également dans d’autres régions du monde arabe. Elle se caractérise par l’étirement de plus en plus net des lettres. Le système de notation des voyelles et des autres signes de lecture s’est par ailleurs précisé avec l’emploi de couleurs différentes.

© Bibliothèque nationale de France

Les serpents guérisseurs

Ce manuscrit illustré, l’un des plus anciens conservés, est remarquable par la qualité de ses miniatures, de son décor et de ses écritures coufiques ornementales. L’ouvrage de pharmacologie, consacré à la thériaque, antidote contre les morsures de serpents, est orné de six miniatures narratives et de planches de plantes médicinales.

Bibliothèque nationale de France

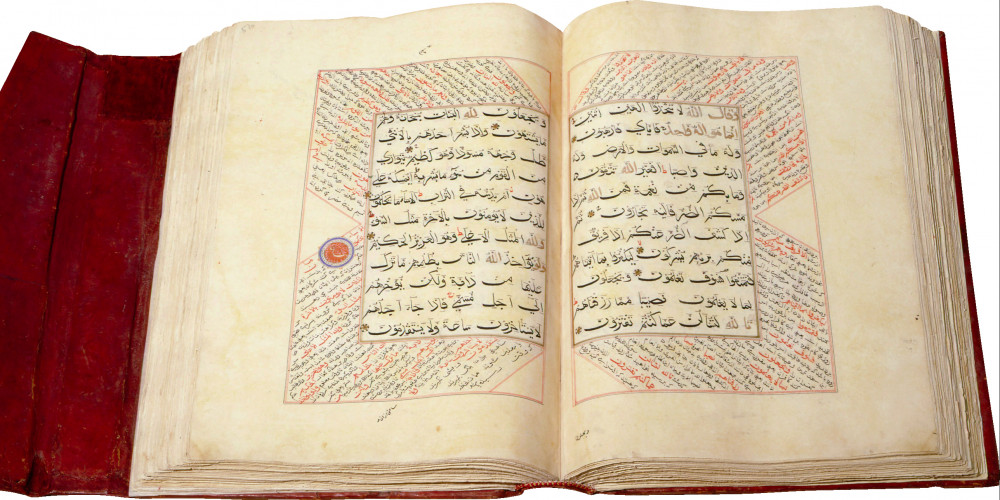

Bleu, rouge, or et vert des décors maghrébins

Le Sahîh, qui contient 2762 hadîth classés par sujet est l’un des plus importants ouvrages de l’islam sunnite et ses manuscrits sont fréquemment enluminés. Les motifs végétaux qui tapissent ce frontispice sont présents au 18e siècle dans l’ensemble du monde arabe et ottoman. Mais la forme carrée et le motif circulaire dans la marge rappellent les décors maghrébins et andalous des siècles précédents.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

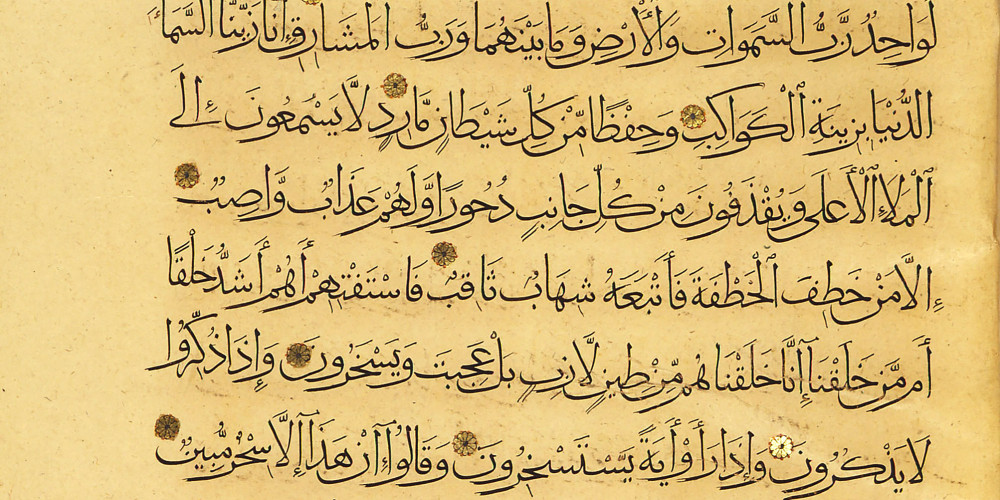

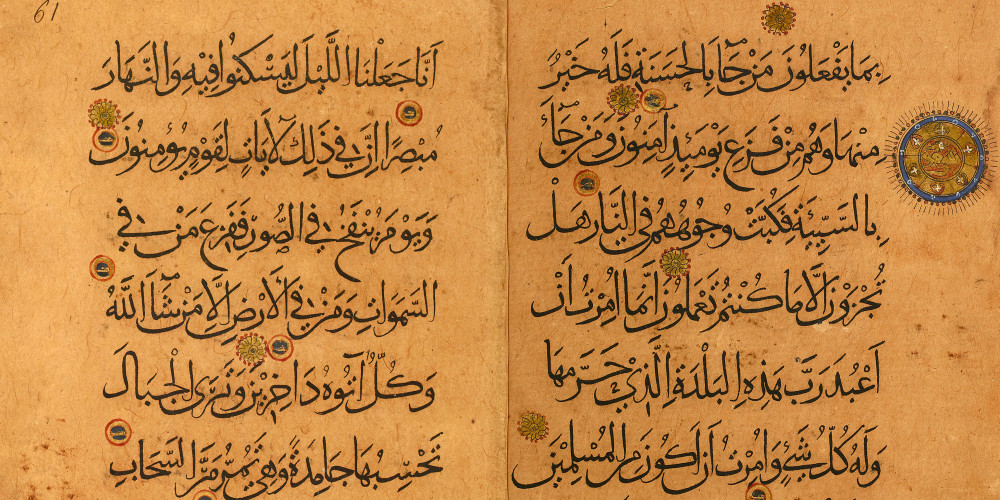

Un des maître de l’écriture naskhî

Ce coran, en écriture naskhî, a été copié par le fameux calligraphe Yâqût al-Musta'simî mort en 1289. Au service du dernier calife abbasside puis des Ilkhanides après la prise de Bagdad en 1258, il acquit sa renommée pour sa contribution à ce style, devenu à partir du 13e siècle l'écriture standard du monde arabe, toujours utilisé aujourd'hui et base de la typographie. Médaillons et vignettes d'or indiquent les groupes de versets.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Coran de très grandes dimensions

Des corans en un volume unique de très grand format, destinés à la lecture publique dans les institutions religieuses, ont été très fréquemment copiés en Égypte aux 14e et 15e siècle.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Coran de style tawqî’

Ce coran, exécuté à Bust, capitale provinciale des Ghaznavides au 12e siècle, se rattache au monde iranien. Il est copié dans une écriture tawqî', habituellement réservée aux documents administratifs et qu'on rencontre rarement dans les corans à cette époque. On connaît les noms du copiste, de l'enlumineur et du relieur mais pas celui du commanditaire de ce précieux petit volume.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

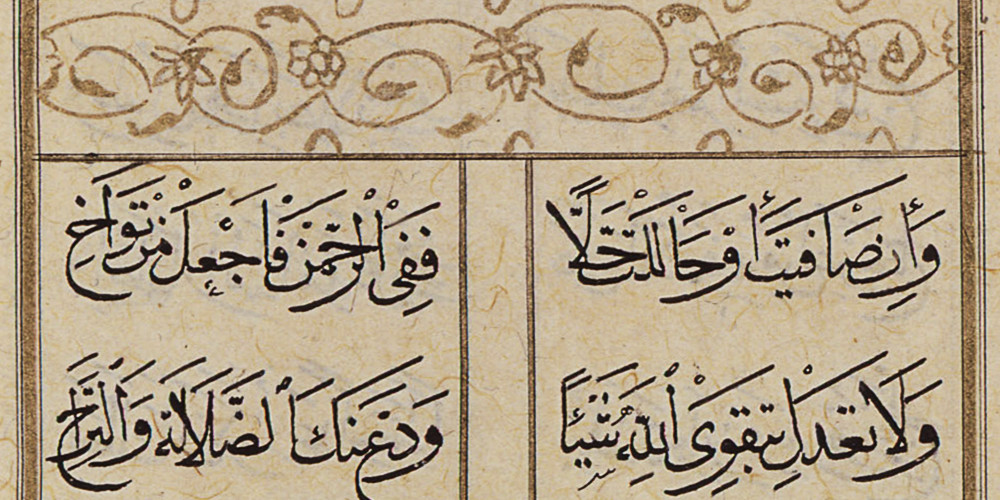

Recueil de poésie en style rayhânî

Cette copie de luxe d’un recueil de poésie moraliste sans nom d’auteur a été copiée probablement en Turquie en style rayhânî, graphie élégante qui s’apparente au naskhî. Le volume provient de l’achat en 1 899 de la collection de Charles Schefer, fondateur de l’Ecole des langues orientales, qui enrichit la Bibliothèque nationale de 406 manuscrits arabes, souvent remarquables.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

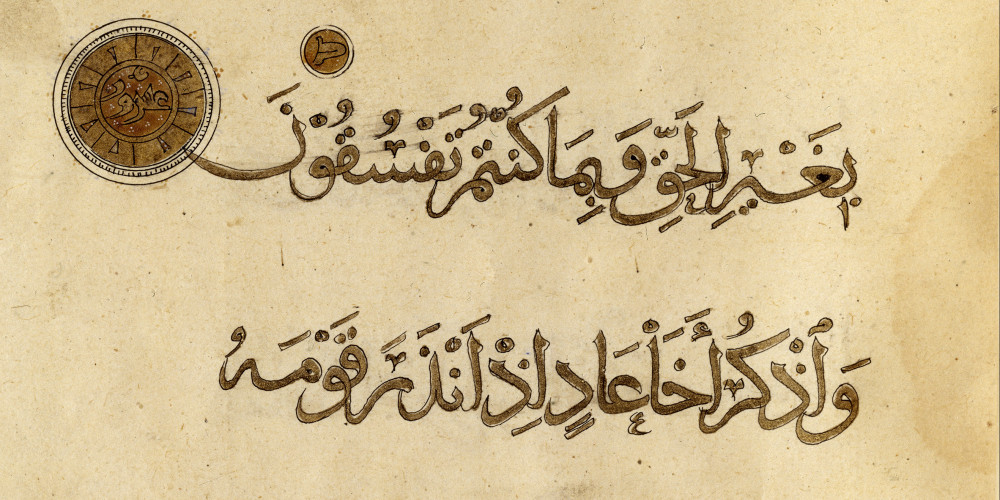

Exemple rare de style thuluth or cerné de noir

Témoin de l’art du livre en Jazirah, ce volume précieux, exécuté pour un prince zangide, montre un usage rare du style thuluth. Utilisé ici pour copier le texte du Coran, il est d’ordinaire réservé aux titres. Sa reliure de cuir souple, plus tardive, est recouverte d’un tissu rouge à motifs floraux. D’autres volumes de ce coran, qui en comptait 30 à l’origine, sont conservés dans des collections du monde entier.

© Bibliothèque nationale de France

Écriture nasta’lîq à l’encre dorée

C’est à Istanbul que le calligraphe Sultân Ahmad al-Haravî a exécuté ce manuscrit, composé d’un choix de traditions du Prophète en arabe et de vers persans du célèbre poète Jâmî. Il est copié en nasta’lîq, une écriture apparue en Perse au 16e siècle, combinant naskhî et ta’lîq. Ce style s’imposa pour la copie des livres dans le monde iranien mais aussi ottoman et indien.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

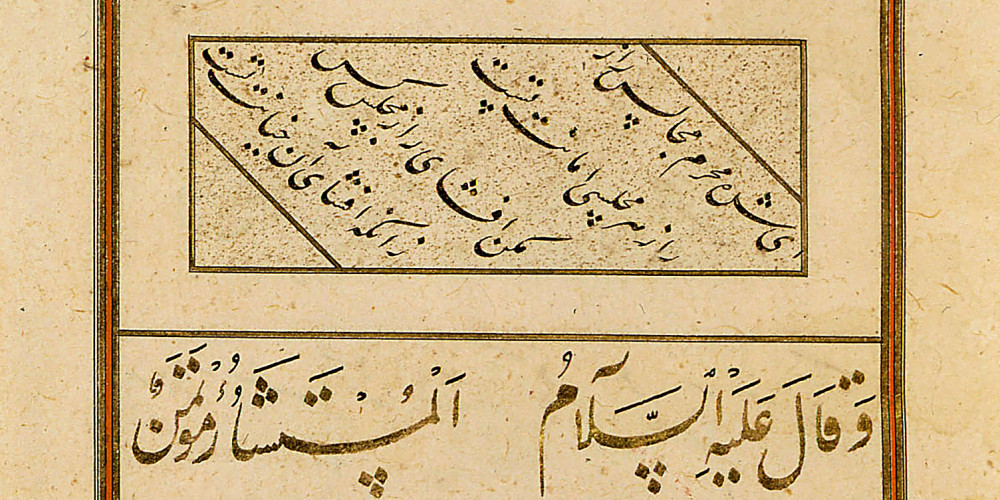

Écriture spécifique des corans indiens

Ce coran, acheté en vente publique en 1 995, est copié en bihârî, écriture propre à l’Inde, réservée aux corans du 14e au 16e siècle. Un commentaire en persan s’inscrit en diagonale dans la marge. La reliure d’origine a été remplacée au 18e siècle par une nouvelle, de facture indienne, à rabat et à décor de mandorle.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

BnF Éditions multimédias